明清时期中医药古籍插图艺术探究

2018-07-10张堩帛

张堩帛

中医药古籍中的插图不仅具有实用价值,也是独特的艺术品。鉴于相关研究缺乏,本文主要通过文献研究法、比较研究法,从内容、版式、地域性特征,以及明清时期中医药古籍插图与其他类别古籍插图的差异性等,对明清时期中医药古籍插图的特点、作用及价值进行探讨。

1 明清中医药古籍插图分类与版式

古籍“插图”是指古籍版刻中的插画,古称“全相”[1],最早的插图本可以追溯到先秦时期的《孔子徒人图法》,刻画内容是孔子七十二个弟子的画像[2]。目前留存的中医药古籍记载了历代医家对理、法、方、药的研究成果和临床经验。“文不足以图补之,图不足以文叙之”,我国中医药古籍插图历史悠久。本文探讨明中后期至清末中医药古籍插图,而凡在中医药古籍中出现的有关药理、药性、脏器、针法、穴位等一切对文字内容进行辅助说明的插图都是本文的研究对象。

1.1 分类

早期的中医药古籍中插图较少,但随着医家对疾病认识的深入以及治疗经验的丰富,正如胡延光在《伤科汇纂》中所说:“余维古人左图右史,并行不悖,大抵论物叙事,无以征信,须赖图以发明,图之重也久矣。”中医药古籍的插图逐渐增多。2007年《中国中医古籍总目》出版。2010年中国中医科学院以《中国中医古籍总目》为纲,首次在全国范围内对诊法类、针灸类、本草类、内科类、外科类、儿科类、女科类、伤科类、五官科类、推拿类、养生类、基础类等12类中医药古籍插图进行普查,其调查表记录在案的图像共计41831种。12类中医药古籍的插图按照不同内容及作用可分为18种大类:基础图、理论图、疾病图、治疗图、药物图、推拿图、胎产图、诊断图、器具图、脏腑图、人物图、禁忌图、炼丹图、符咒图、练功图、拳法图、人物图、广告图;每种大类又包含若干小类。插图内容丰富,其中不乏特色插图,如本草中的药物图、内科中的虫形图、儿科中的痘形图、推拿中的手法图、女科中的胎产图、针灸中的穴位图。这些图描摹准确,生动形象,从医学视角展现了中国画的独特风格。

图1 《性命圭旨》的脏腑图

中医药古籍刻本中的图像大多是墨线图;抄本图像除墨线图外,还有朱墨双色图、彩绘图、彩色套印图。套印技术在明代发展极盛,广泛用于本草、医方等医学丛书。明晚期前多色套印技术尚未出现,许多需要色彩的书籍依靠手绘,其中彩绘本草图谱是中医药古籍的精粹。

“本草”是中药的统称,也是中药著作的通用名称。我国本草之作的鼻祖是《神农本草经》,明代李时珍所著《本草纲目》是图谱类中药著作的巅峰,收辑药物1892种,配1100多幅药物形态图。孔志约在《唐本草》序中言:“丹青绮焕,备庶物之形容。”由此可以推断彩绘本草最早可以追溯到唐代。宋元时期有不少本草类彩绘本,据周密《癸辛杂识》记载:“至元斥卖内府故书于广济库,有出相彩画本草一部,极奇。”现藏于国家图书馆的明代重摹南宋画家王介的五彩图绘《履巉岩本草》是我国现存最早的彩绘本草著作[3],收录中草药206种,每种药材均配有图片,彩绘的药图精美细致,在本草史上极为罕见。《中国古籍善本书目》中医家类书目共990条,但对彩绘本医书的记载仅5种:明抄彩绘本《履巉岩本草》、明抄彩绘本《食物本草》、明抄彩绘本《本草品汇精要》及清抄彩绘本《本草品汇精要》、明抄彩绘本《本草图谱》,足见彩绘本草的珍贵。此外,我国台湾汉学研究中心所藏《金石昆虫草木状》也是彩绘本草,是明万历年间文征明孙女文俶所绘。《本草图谱》《金石昆虫草木状》与前四本彩绘本的不同之处在于绘图者均为女性,这在古籍插图中很少见。由于女性较细腻,对工笔绘画的处理较细致,所绘药物色彩鲜艳又不失柔和,气韵生动,将本草药物的形态表现得淋漓尽致。清张庚在《国朝画征续录》中对文俶大加称赞:“吴中闺秀工丹青者,三百年来推文俶为独绝。”

图2 《金石昆虫草木状》的彩绘本草

1.2 版式

中医药古籍插图精致美观,排版考究,是不可多得的版画艺术品。南宋王继先、柴源奉召重修本草,以《大观本草》为蓝本,重新整理修订的《绍兴本草》是一部图谱类医药古籍,也是南宋唯一的一部官修本草[4],分为玉石部、草部、木部、兽部、禽部、虫鱼部、果部、米谷部、菜部等,共记录本草药物1748种,每种药物均配有插图,有些还对药性进行分析解释。虽为墨线本,但本草刻画细致,还详细描绘采药、制药过程。

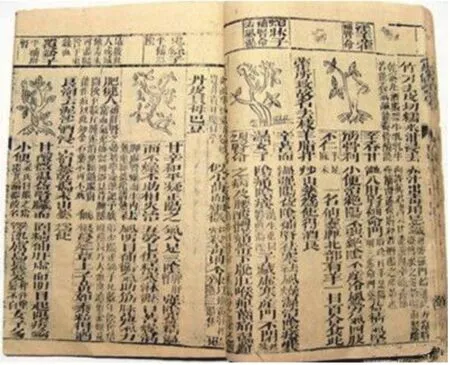

现国家图书馆藏江西本《本草纲目》,前半部分是本草图谱形式,集中展示本草药材的形态,在图谱后对历代本草著作进行整合编辑,不仅对药理药性进行总结,还集合许多珍贵药方。这种前图后文是中医药古籍常见的排版形式。

毛晋所藏明代宫廷彩绘本《本草品汇精要》是彩绘本草中的精品,手写字体工整秀美,红格,四周双边,双鱼尾,插图颜色艳丽丰富。在每幅本草药物插图后,对本草的产地、药性、针对的病症、禁忌、可以与其他药物合用的名称做出描述。这类彩绘本草的医药类古籍比较少见。

图3 《绍兴本草》的药物药性分析图

图4 《本草纲目》(江西本)

图5 《本草品汇精要》

中医药古籍中的插图排版形式受内容限制,与通俗小说戏曲中的插图形式有所差别,既要考虑到对本草药物的绘制便于读者认知,又要兼顾对药性、适用病症等方面的描述。坊刻与私刻多采用前图后文或前文后图形式,将文字和图片相对集中地编辑在一起,这样便于排版,节省印刷成本。少量官刻本及彩绘本不仅纸质优良,墨色浓郁,而且字体秀美,绘图精细,版式清晰,但这类中医药古籍存世稀少,十分珍贵。

2 中医药插图古籍主要出版地

2.1 徽州

徽州是古代刻书中心之一,其刻书品类包罗万象,实用类最多,除以往的经史子集类正统书籍之外,又刊刻了大量的插图本以迎合市场需求,其中就包括了医学丛书。值得一提的是,徽州地区的医籍出版不仅出自像吴氏“师古斋”此类著名的坊间书商,很多医学名家也充当了刻书家和校勘家。明代出身于医学世家的汪机“精通医术,治病多奇中”,刻有《本草汇编》《针灸对问》3卷等;清初著名医学家汪昂医学著述甚为丰富,刻有《改正内景五脏六腑经络图说》1卷、《本草备要》4卷、《医方集解》等。

图6 《本草备要》的本草图

徽州地区之所以刊刻大量的医籍丛书,可归因于新安医学在明嘉靖至清末时期的全面发展。新安医学是我国医学的重要组成部分,兴起于唐代,明清随着徽州地区名医辈出,发展愈发昌盛,为我国中医药事业进步作出了巨大贡献。据不完全统计,徽州地区共出现800余位医家,800余部医类著作[5],仅明嘉靖至清末期间就有名医137人,其中45人撰写了医学著述96部,较著名的有汪机、徐春圃、方有执、吴谦、汪昂等医家,他们以毕生精力研究医学,出书立著,才带动了徽州地区中医药古籍的大量出版。在晦涩难懂的医书中,大量插图起到示意注解的作用,如吴勉学的《古今医统正脉全书》《薛氏医按二十四种》,不仅便于读者对药物的认识理解,更贴近百姓生活,增加了医籍丛书的可读性。

图7 《图像本草蒙筌》的广告图

2.2 建阳

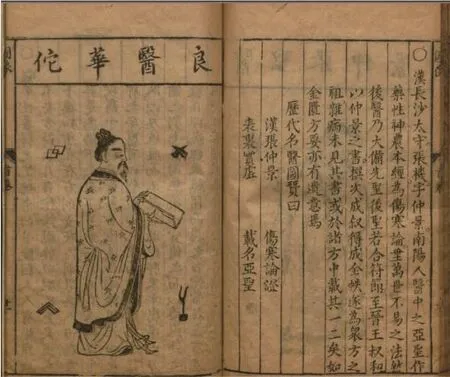

建阳位于闽北,刻书萌芽于五代,两宋时期繁荣,明代达到鼎盛。明代建阳刻书改变上图下文双截本的单一形式,出现整页一图和上评中图下文形式。在中医古籍方面,现存最早的建阳刻本医书是南宋著名医学家兼刻书家朱瑞章编刻的《卫生家宝产科备要》[6]。首次提出在医书中加入版画插图的是明代医学家熊宗立。熊氏家族世代从医,熊宗立是建阳自编自刻自印医书最多的人,其俗解作品是一大特色,如《王叔和脉诀图要俗解》《伤寒活人指掌图论》,从书名中即可了解书中绘有插图。熊宗立在翻阅明代之前众多医学家的批注之后,删繁就简,提炼出精华,编于书中,再配以插图,使读者能够快速理解含义,易于掌握[7]。崇祯元年书商刘孔敦对陈嘉谟《本草蒙筌》当中的本草图进行增补,并在卷首增加历代名医图,出版了《图像本草蒙筌》,是古代医籍又一瑰宝。建阳本多流传于中下层阶级,士大夫和藏书家对建阳本并不重视,所以存世不多。明末清初,石印技术兴起,战乱频繁,建阳刻书业走向没落,建阳中医药插图古籍趋少。

2.3 金陵

金陵即现在的南京,明胡应麟有曰:“吴会、金陵擅名文献,刻本至多,巨帙类书咸荟萃焉。”可见金陵地区刻书业之兴盛。金陵坊刻以营利为目的,为迎合大众,刊刻了许多医书,其中最为著名的就是李时珍所撰《本草纲目》,其首次出版是由金陵书商胡承龙刊刻,历时四年,于1596年刻完,史称金陵版[8]。金陵本一经问世便畅销国内外,不足十年便首刻告罄。后由江西夏良心等人在金陵本原本基础上重新刻印,只对极个别处做了改动,世称“江西本”(1603)[9]。由于年代久远,战乱流失等原因,如今存世的金陵本共7部,其中5部收藏于国外,国内仅存2部[10]。而后代在金陵本的基础上进行翻刻的版本很多,导致与原版金陵本的原貌已相去甚远,自江西本起至1982年共出现65个新刊本之多,每种刊本的数量更是不计其数。由于翻刻版本较多,因此出现一些“误本”,相比而言,只有江西本与金陵本最为接近,差误极少。金陵坊刻较有名气的还有明万历年间郑思明“奎壁斋”刊行的《养正图解》等。至清代,金陵地区坊刻医书已远远超过官刻与私刻,成为江浙地区医籍刻书的主要力量。

图8 金陵本《本草纲目》的插图

3 中医药古籍插图特点

与通俗小说、戏曲古籍插图比较,中医药古籍插图有其独有的特点。

3.1 功用比较

中医药古籍相对于通俗小说、戏曲类读物,其最大的区别在于功用上。中医药古籍是为读者提供识别各类药材、掌握诊疗方法、认识疾病症状的载体,具有很强的专业性和实用功能。因而,对其中插图的绘画要求十分严格,既要求图画的准确性、真实性,又要求构图的合理性和美感。这对画师提出了很高的绘画技巧要求,画师往往要对照实物进行临摹,且一次成型[11]。否则“失之毫厘,差之千里”,危害甚远。通俗小说、戏曲中的插图不追求精准性,侧重于画面人物的表情、姿态,讲究创意。从某种意义看,中医药古籍中的插图更能体现我国古代版画的严谨和画师技艺的高超。

图9 《书童捧棋图》《对弈图》与《本草品汇精要》

3.2 题材比较

中医药古籍中与药物图有关记载最多的是本草类图谱,与人体图有关最多的是针灸经络图。专业性使得题材比较单一,印刻形式大多为墨线图,只有少量的彩绘图和套印图,给人以较严谨和刻板之感。通俗小说、戏曲类读物中的插图题材丰富,内容多变,颜色版式多样,而且受众群体较多,较符合普通百姓的阅读兴趣,数量上远超医药籍丛书,传世精品较多。

3.3 表现手法比较

中医药古籍插图一般是直接平面描绘,不讲究画面层次和构图景深,对画面的装饰性要求不高,只注重构图的准确性、真实性,因此线条比较精练,画面简洁。因受封建思想桎梏,中医药古籍中的人体图像大多以男性人体为模型,少部分是无性别的人体模型图,极少看到女性人体图。但在通俗小说、戏曲类读物中,由于题材丰富,从花鸟鱼虫到山水人物,讲究画面的叙事性、故事性,因此更加注重构图技法,画面线条繁复,对人物姿态表情、衣物纹饰的刻画更加细腻,兼具导读和审美功能[12]。

4 中医药古籍插图的价值

4.1 文献价值

我国中医药古籍数量庞大,插图丰富,为中医学术的继承和发展提供了充分的素材。中医药古籍插图作为记录载体,真实地记录了历代医药学家的诊疗过程和药方成果以及药物的形态。其价值在于,不会因为时间、空间和地区文化的差异而受限,直观地传递信息,让晦涩的医学理论更加贴近生活,简单易懂。中医药古籍插图的绘制目的是为了使中医学术更细致、更准确地传承下去,其科学性是无可比拟的。古往今来,随着“海上丝绸之路”商业贸易的快速发展、来华传教士对西医的传播和对中医的吸纳,中医药古籍在海外的流传也越来越广,并且在国际上引起学习中医的“中医热”,很多中医药古籍如《本草纲目》已经成为国内外医家的必读经典。这些插图本中医药古籍的成就在于对现代中医临床有十分重要的文献参考价值;为我国中医产业发展提供了古人的智慧;在世界范围内的医学领域占领一席之地,不仅提高我国的文化软实力,也为西方医学的研究提供了新思路。此外,当中丰富的插图也为其他学科如植物学、生物学等提供了研究资料。因此,可以说中医药古籍插图对多个自然学科的发展都产生了较为深远的影响。

4.2 艺术价值

插图是中国绘画艺术史的重要组成部分,中医药古籍插图最多见载于针灸类、本草类著作,本草与药物形态有关,针灸则与人体有关,因此要求形神具备[13]。中医药古籍的专业性极强,对画师绘画功力的要求极高,不仅要确保药物形态、人体穴位的准确性,又要保持画面整体的生动性,使人在阅读过程中能够很快的联想到实物效果。中医古籍中的插图除少数抄本由作者亲手绘制之外,其余均有专门画师绘制,因此具有很高的艺术欣赏性。药学家赵燏黄曾评价王介《履巉岩本草》中的插图:“本草朱砂矿绿,历久如真;铁画银钩,古朴有力。宋以后之本草墨迹,以余所见,唯有明画家赵文俶所绘者可以并驾。”胡延光在《伤科汇纂》中写到:“爱请名手,绘上髎手法十六图,则兼写其情而摹其神也。”他的十六幅手法复位图中人物面目生动,姿态优美。除药物图、人体图之外,很多中医药古籍插图中还涉及采药、制药、炼药的过程,线条粗细有别,构图层次分明,人物生动灵活,从侧面直观地反映了我国古代生产生活方式。由绘画名家来绘制书籍插图本身就具有艺术价值,在帮助古人学习诊疗过程、药物功效的同时,潜移默化中也是绘画艺术的熏陶[14]。