张弥曼:与鱼化石“热恋”演绎人生“万般精彩”

2018-07-09

鱼化石,是她大半辈子的迷恋,带着对鱼化石的热爱,她将人生演绎出“万般精彩”。

她就是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所教授、中国科学院院士、英国林奈学会外籍会士、瑞典皇家科学院外籍院士张弥曼。

这位国际知名的古鱼类学家第一次被中国公众认识是在今年3月份。3月22日,2018年度“世界杰出女科学家奖”的颁奖典礼上,这位82岁的中国老人吸引了全世界的目光。5分钟的演讲,她用了法语、英语、汉语、俄语四种语言,全程脱稿,发音标准,风趣幽默,赢得数次掌声,并迅速在社交媒体上走红,大家热情的称她为“网红女科学家”“真正地国民女神”。

近日,她又获得了由中央宣传部、科技部、中国科协颁发的2018年“最美科技工作者”。

为寻找油层时提供科学依据

张弥曼长期从事比较形态学、古鱼类学、中生代晚期及新生代地层、古地理学及生物进化论的研究。她的研究为祖国的石油勘探和开发做出了一定的贡献。

“古生物学家,特别是研究无脊椎动物的科学家们能给国家矿产、石油开发提供基础的地质资料。”谈及古生物学研究价值,张弥曼认为,这一领域虽然并不为大众所熟知,但其应用价值不可小觑。

20世纪初,由于勘探技术的落后,中国的石油大部分依靠进口,石油资源很少被发掘,中国还被西方地质学者称为“贫油国”。新中国成立后,全国人民倡导“自力更生、艰苦创业”,而石油是工业的"血液",政府加快了石油勘探的步伐,上世纪60年代,一场轰轰烈烈的“石油大会战”如火如荼地进行起来。

此时刚参加工作的张弥曼,在我国东部沿海地区采集了中、新生代地层的鱼类化石,通过对形态、分类、动物群的分布等方面的研究,以及古动物地理和古环境的研究,张弥曼不仅在古生物学基础理论方面取得了令人瞩目的研究成果,也给石油勘探工作中的地层对比、地层时代和沉积环境的确定提供了重要信息。

在大庆油田开发之初,各界专家齐聚一堂,根据自己的专业知识,判断地下石油的分布。当时,不少人都认为含油层应该在距今1.5亿年的早白垩纪,石油勘探也应该集中在相应的地层内进行。但张弥曼却不这么认为,她根据地层中的化石样本,结合对东亚地区古鱼类演变规律的研究,提出含油最丰富的地层应该在距今1亿年左右的晚白垩纪时代。

她的观点为地质专家在寻找油层时提供了科学依据。此后,随着大庆油田里第一股石油从地下汩汩而出,张弥曼的观点也被随之证明并引起轰动。

勝利油田开发时,张弥曼发现海洋曾经覆盖那一区域两次,因而成油地质时代也会与普通油田有所不同,这一观点也为胜利油田的顺利开发提供了条件。

愿做“戈壁滩上的开拓者”

张弥曼1936年出生于一个知识分子家庭,父亲张宗汉是医学生物学教授,在神经代谢生理领域卓有成就。小时候的张弥曼常常要穿过解剖室到父亲的办公室去喊他回家吃饭,耳濡目染之下,从小就树立了当医生的理想。可没想到刘少奇同志的一句话,却让她选了另一条人生道路。

当时的中国正在朝工业化迈进,刘少奇同志提出:“地质是工业的尖兵,国家要建设首先需要工业,而工业首先需要矿产资源。”言下之意,工业需要地质,号召青年学生积极投身这一国内几乎是一片空白的学科。立志报效祖国的张弥曼很快改变了理想,报考了北京地质学院。

“欢迎你,戈壁滩上的开拓者!”这样的标语,能激起不少年轻学生的雄心壮志。当带着母亲赶制的厚棉袄从南方来到北方,被分配到古生物系的张弥曼有些惴惴不安,又满怀期待,因为在此之前,她对这门学问一无所知。

“1955年,我们十几位同学被分到莫斯科大学古生物学专业学习。至于古生物学究竟是怎么一回事,我们当时连一点儿概念都没有。”张弥曼回忆,但年少的懵懂并没有阻挡张弥曼一颗求实求真的心。

在莫斯科大学学习期间,张弥曼接受鱼类学家伍献文先生的建议,选择古鱼类研究,从此踏入生命演化“失落的世界”——包括人在内的四足动物起源过程。

5年学成回国后,张弥曼进入了刚成立不久的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。

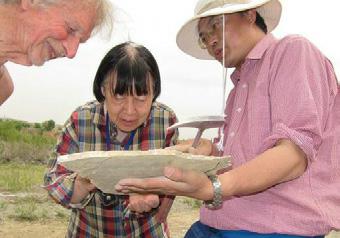

年轻时,张弥曼每年都会花几个月的时间在全国各地寻找化石。常常是带着行李和一些工具就出发,就用一根扁担挑着,跋涉在荒山野岭间,身上的行囊达到二三十公斤是常有的事,有时要走20多公里的山路,才能到下一个目的地。晚上睡在农家的阁楼上、村里祠堂的戏台上,时而有老鼠爬过,身上还长了虱子……数十载的坚持,张弥曼从未退缩。寂寞山岭间,人迹罕至处,多了一个跋涉的倩影。“我一直坚持自己采集化石,自己修理化石,自己给化石拍照,自己研究。”化石对她而言,仿佛蕴藏着巨大的吸引力。

打破权威 成就斐然

在约3.8亿年前,究竟哪一条鱼走上陆地,最终演化成四足动物?古生物学家为此进行了数百年的寻找和研究。其中,鱼何时学会呼吸,何时有了内鼻孔,是一个关键的问题。

达尔文时代以来,人们一直认为包括我们自己在内的陆地脊椎动物,即四足动物是由水中的脊椎动物——鱼,逐步进化过来的,但是究竟哪一种鱼是陆地四足动物的祖先?近百年来,学术界一直争论不休。当时,一位在古生物学研究上颇有影响的瑞典古生物学家认为,总鳍鱼类是陆地四足动物祖先,这一观点也被其他学者所认同。

1980年4月,46岁的张弥曼以访问学者身份再次到瑞典国家自然历史博物馆工作。她带去了云南曲靖早泥盆纪早期地层中发现的曲靖杨氏鱼,利用瑞典斯德哥尔摩学派的经典方法——连续磨片法开展研究。

杨氏鱼的颅骨化石只有2.8厘米长,张弥曼需要先磨掉极微小的一块,在显微镜下画出切面图,直到整块化石完全磨完为止。为了加快进度,张弥曼整天泡在实验室,平均每天只睡4个小时,博物馆里的人称她为“不睡觉”的中国女人。

两年的时间,张弥曼终于做完了一套540多张图的杨氏鱼化石的连续磨片,然而在对化石的头颅部分进行详细研究时,张弥曼发现,杨氏鱼没有内鼻孔,而当时的古生物学家们普遍认同总鳍鱼类是陆地四足动物的祖先,因为这类鱼具有内鼻孔,可以不用鳃而直接呼吸空气,杨氏鱼也是总鳍鱼类,但它却没有内鼻孔,是一种原始的肺鱼。张弥曼同时对英国、德国、法国所收藏的同类化石作了详细的研究,她发现它们均与杨氏鱼相似,这样就从根本上动摇了总鳍鱼类是四足动物祖先的地位,对这一传统的四足动物起源说发起了一次真正的挑战,而挑战的对象正是她的导师“瑞典学派”的理论权威,雅尔维克。

她的发现让世界古生物界为之震动,对四足动物起源新一轮的探索由此开启。随着中国云南曲靖陆续发现震动古生物界的泥盆纪、志留纪鱼化石,张弥曼的观点逐渐获得学界认同。

她的学生、中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员朱敏说:“越来越多的化石证明,鱼类登陆的关键环节发生在中国云南,而张先生是这一大发现的开拓者。”

时光飞逝,张弥曼开辟新的学科领域和研究的脚步却从未停止。2008年她在PNAS(美国科学院院刊)上发表关于伍氏献文鱼的研究成果。这类骨骼异常粗大的鱼类见证了印度板块与欧亚板块相撞、青藏高原隆升以及由来已久的干旱化进程。

2006年在Nature、2014年在PNAS上发表对孟氏中生鳗的研究成果,研究迄今全世界淡水沉积物中七鳃鳗的唯一记录,首次记录了化石七鳃鳗的幼体和变态期幼体特征,而且显示现代七鳃鳗独特的三期生命史早在距今1.25亿前的早白垩世纪晚期即已成型并保持至今。

因其学术贡献,张弥曼当选为中国科学院院士、英国林奈学会外籍会士、瑞典皇家科学院外籍院士,2011年和2015年分别荣获芝加哥大学、美国自然博物馆吉尔德研究生院荣誉博士学位,2016年获国际古脊椎动物学界最高奖——罗美尔-辛普森终身成就奖。2018年3月23日,张弥曼荣获2018年度“世界杰出女科学家奖”称号。

为年轻人甘当铺路者

张弥曼最敬佩的学者是已故的英国古生物学家柯林·帕特森。她记得柯林在一篇论文中,曾大胆提出一种观点,并写道:“我们这样做,几乎是把自己脚下的踏脚板抽掉。”化石材料,就是每一个古生物学家的“踏脚板”,吸引着科学家进入未知而引人入胜的世界。

张弥曼在科研中是有勇气抽掉自己“踏脚板”的人。上世纪90年代初,为了给年轻人创造更大的发展空间,她把炙手可热的“金矿”——泥盆纪鱼类研究,移交给了朱敏等年轻人,转而研究很多人不屑的新生代鲤科鱼类化石。

鲤科鱼类化石分布广、比较常见,很难在短时间内出成果。张弥曼当然也清楚这一点,她说:“我不是沒有思想斗争。但是没有寂寞、枯燥的基础工作,怎么会有真正的大发现?!”

在她看来,这些化石可能不像有的化石那样能够登上很好的期刊,但如果做的时间长了,积累了足够多的材料,或许十几年、几十年后的某一天,后来的研究者们就能从中看出些眉目。“也许我看不到这件事能做出什么好的结果了,但前面总要有人来做这些积累的工作。”她说。

张弥曼是伟大的,她的伟大之处不仅仅是她取得的成就,更在于她给年轻人甘当铺路人的精神。在她的支持下,中国科学院大学地学院教授朱敏及其团队在Nature、Science等重要刊物发表十余篇重要成果,一些成果被国外教科书所采用,获国家自然科学奖二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖等重要奖励。

她的研究生周忠和,研究辽西热河生物群中的鱼化石,后来在野外发现了鸟类化石,向张弥曼提出改变研究方向。这在当时是犯忌的,但她从工作需要和学生潜质等方面考虑,破例批准。

“最初看似很不起眼的研究转向,却为后来使中国成为古生物学研究的主力铺平了道路。不久,世界各国顶尖的古生物学家都纷纷跑到中国来了。”戴尔顿说。

她是一条在地球和时间中旅行的鱼进入人生的第82个年头,她依然对化石投入着最多的精力,对她来说,“退休”依然是个不存在的概念:每天早晨8点半出门,9点到办公室,继而开始一天的工作。每周除了和远在美国的女儿视频、看望生病的妹妹,其余时间也都在办公室里。小时工每周到家里做两次饭,每次做好她就可以连着吃上两三天;而办公室的地上,干脆放着大包的即食燕麦片。每逢节假日都是她最高兴的时候——大家都放假去了,她就可以更安静、更不被打扰地摆弄那些化石了。

张弥曼的生活并不缺乏情趣。她喜欢唱歌,前些年就加入了中科院的“院士合唱团”。不过,后来因为心脏问题,“上不来气,已经一年多没有去过了。”她半开玩笑地说,自己也想去跳广场舞,“可惜错过了学习的年龄,现在跳不动了。”

现在,看书成为了她工作之外为数不多的休息方式。她看《狼图腾》,读史铁生与周国平,也读英文版的《达·芬奇密码》、彼得·海斯勒的《江城》。“有些单词现在都记不住了,就跳过去,跳不过去的就用手机查一查。”

张弥曼很喜欢苏轼的一句诗:“门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。”有年轻人问她,该怎样消解日复一日平凡工作、生活所带来的倦怠感?“我真的不知道,总觉得要做的事情太多太多了,真的沒有时间倦怠。”

跋山涉水,踽踽前行,张弥曼一头扎进石岭山岗,用一生索求那来自远古的声音。生命不息,奋斗不止,如今的张弥曼仍在继续她的研究,永远坚定地探索着人类的起源,勘测那些在地球和时间中旅行的鱼。