关于“传统”的阐释之闲话

2018-07-09梅墨生

中国国家画院研究员

余生也晚,未赶上那场轰轰烈烈的“兰亭辩论”—实际上呢,这场始于20世纪60年代的学术争论可谓旷日持久,迄今也未彻底“了断”。

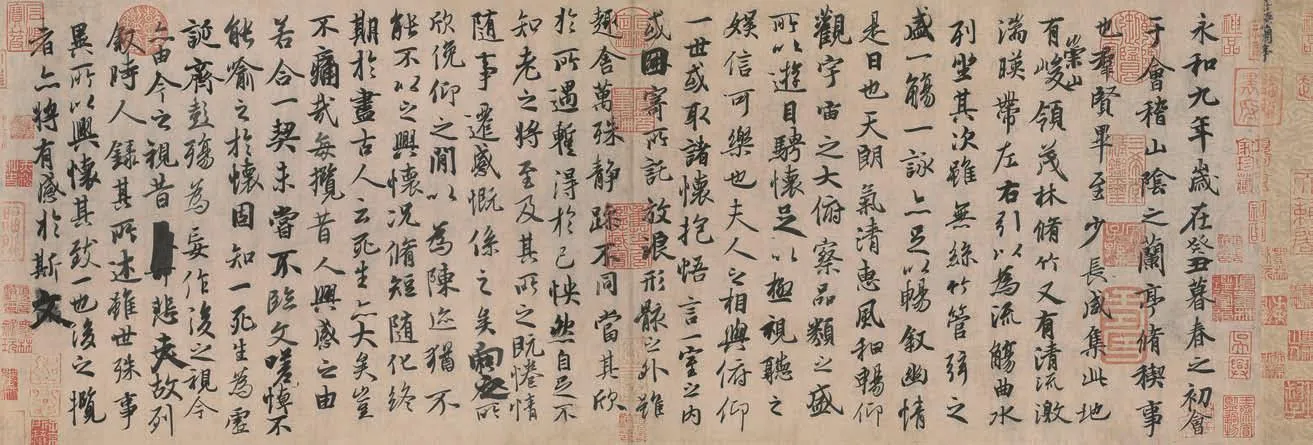

关于《兰亭》之真伪,关于《兰亭》之有无,笔者无资格多言,我不是专家。但我是王羲之乃至晋唐书法的爱好者,从热爱书法的角度说几句外行话。千余年聚讼纷纭的《兰亭》早已深入人心成为一个时迷蒙时清晰的艺术象征,今世人欲一辨其真妄,实也必要,实也不十分必要。如果说《兰亭》真迹根本不存,那么多文献全都在以讹传讹,一起跟唐太宗等编故事骗后人?那么今世流传的“冯摹”“虞临”“褚临”就都是集体造假了,这些前人也差不多都是制造历史假象的人。从本人内心感受而言,这种求证不免有厚诬古人之嫌。这还不是本人特想说的,本人想说的是,为什么古人那么爱造假呢?我觉得不是古人太爱造假,而是今人生活在了一个“假”太多的时代,于是便老是怀疑古人都是“故事大王”,都是“造假高手”,甚至君臣名宦“集体造假”。但古人想造假得千余年天衣无缝也忒难了。于是今人只好穷尽脑汁去找历史证人以证古人之妄。本人绝对不反对且坚决支持学术打假。不过本人认为历来的“学术”研究都有时代背景,没有时代的倾向性是不可能的。仅以现代的几十年视野之内的文学与艺术研究、历史与政治研究的事实,便不难证明我的浅见。从冯友兰、范文澜、吴晗乃至胡适到顾颉刚、郭沫若……诸多哲学家、历史学家,各方面专家都不免曾经打上“时代烙印”。因此,在愚见看来,《兰亭》相比而言倒不过是一种文化立场和学术史观的纠纷中介物了。

我们何以太在乎“真相”,因为我们怕惯了太多的“假象”。也许不是我们太怀疑许多历史遗迹,而是我们被太多的伪迹欺骗得过多。

当《兰亭》已久久成为一个艺术经典神话后,今人从全方位考量它、端详它、透析它……于是《兰亭》像达·芬奇的《蒙娜丽莎》一样,渐渐体无完肤,渐渐模糊,渐渐让人不认得了。

从清人开始,我们便不断疑古起来,不,从明末“王阳明学派”就开始了。细忖清人之疑古,我总觉得其际文人有种“无奈”感在,因为无奈于政治高压,于是华丽转身于学术疑古—从考证中托寄生命,于是呈现了一个时代特色:信古好古与疑古考古的双重演绎。

学术求证之风起,于是历史像瘪了气的气球,近乎坍塌,“艺术”这个美丽的谎言也快风消云散了,艺术的经典也不断地被人剥去层层的历史外衣。就如一位美女之美是包括衣饰、气质、风度、长相、体貌整体多方因素的,但当其层层衣饰被剥离时,一具美躯一丝不挂,于是世人从“美”的欣赏一变而为“美”而引发的欲望。

历史经典本身的形成便是人类对“美好”的欣赏与追逐的过程。人类因此而有了向往,有了理想,有了文化与文明这种动物不能创造的东西。但总有人想颠覆这种人类的美好神话。唉,求真实,有什么错呢?没有,但让历史经典的所有历史叠加瞬间化乌有时,人类终于会看到赤裸的自我,于是剩下的是无聊的欲望本能。

说了这番梦呓般的话,目的是关心我们对“传统”的阅读与阐释到底是为什么?

当年顾颉刚先生疑古考古成果卓著,但是老人暮年也有了一定省思。当年陆维钊力倡碑学,完全是受时尚之影响,但临终前却悔悟未认真对待晋唐帖学。傅斯年作为“新文化旗手”,但晚年绝口不提“五四”的当年勇……个体生命与整体民族历史生命一样,都有发生发展的过程。

今天,我们太喜欢剥离经典了,以至于连《兰亭》的艺术价值也不屑一顾,甚至《兰亭序》的书法水平也成了被嘲讽的对象……我在想,这有什么益处呢?我们有一天把祖先的文化彻底“阐释”得一文不值就心满意足了吗?■

[晋]王羲之 兰亭序(唐摹神龙本) 24.5cm×69.9cm 纸本 故宫博物院藏