FtsZ蛋白在根瘤菌系统学研究中的应用

2018-07-06沈清清陈红惠

沈清清,陈红惠,刘 芳

(1.文山学院 环境与资源学院,云南 文山 663099;2.文山学院 化学与工程学院,云南 文山 663099)

根瘤菌(rhizobium)广泛分布于土壤中,属革兰氏阴性菌,传统观念认为根瘤菌是一类从豆科植物根部入侵并与之共生后形成根瘤,能行使自身固氮功能的细菌[1]。近年来,随着多基因序列分析与全基因组序列测定等分子技术的发展和多种分类方法的推广,根瘤菌的分类学研究发生了巨大的变化,例如新的属种不断推出、对属种的命名和划分产生许多争议,特别是新的研究报道根瘤菌不仅包含共生固氮细菌,同时也包含了非共生固氮的细菌[2],这一发现彻底颠覆了人们对根瘤菌传统观念上的认识。

目前,根瘤菌主要依据16S rRNA的系统发育学分析来确定其菌种的分类地位,但在16S rRNA全序列分析存在一些缺陷,一方面16S rRNA具有高保守性可能会限制种以下的分类,另一方面由于生物间存在基因水平转移的现象,仅依赖16S rRNA的分析会使分类体系产生偏差或混乱[3]。因此有必要提出或补充根瘤菌菌种鉴定更为可靠的方法和依据。FtsZ蛋白是一类微管蛋白,与细胞分裂密切相关,几乎存在于所有的原核和真核生物中,研究发现原核生物与真核生物的FtsZ蛋白在进化上由共同祖先进化而来,具有保守性,适合于细菌系统分类学研究[4]。张斌等[5]将FtsZ 蛋白应用于乳酸菌的系统分类研究中,发现FtsZ 蛋白序列的分辨率高于16S rRNA, 更适用于乳酸菌种间的系统分类研究。

本文从NCBI中调取了根瘤菌6个属共29个菌种的FtsZ 蛋白,从FtsZ 蛋白的角度对根瘤菌进行系统发育学研究,探讨根瘤菌物种之间的进化关系,并与最新的根瘤菌分类情况进行了比较。

1 材料与方法

1.1 数据来源

从美国生物信息中心(National Center for Biotechnology information)的蛋白数据库调出根瘤菌与其它菌属FtsZ蛋白的数据,人工对氨基酸序列逐条分析,获得非冗余完整FtsZ蛋白共32条[6]。

1.2 序列比对

利用程序Custal W将FtsZ蛋白氨基酸序列进行比对,再采用蛋白及核酸分析工具ESpript 3.0 分析序列比对图,之后对比对图进行美化与加工。

1.3 系统发育分析

采用生物核酸与蛋白序列比对软件Clustalx 2.0将32条FtsZ蛋白序列进行比对分析,根据比对结果用 MEGA 7.0 构建NJ 系统进化树[7];Bootstrap 分析中使用 1 000 次重复计算 NJ 树的支持率。采用生物信息学方法分析结果。

2 结果

2.1 数据的选择

如表1所示,经过筛选和分析,最终从NCBI根瘤菌蛋白数据库中下载了29个菌种的FtsZ蛋白(序列登录号见表1)作为研究对象,这29个菌种分别属于根瘤菌属(Rhizobium)、慢生根瘤菌属(Bradyrhizobium)、土壤根瘤菌属(Agrobacterium)、中华慢生根瘤菌属(Mesorhizobium)、伯克霍尔德菌属(Burkholderia)和贪铜菌属(Cupriavidus);另外还下载了埃希氏菌属(Escherichia)下3个菌种的FtsZ蛋白作为外群。从表1所列数据可以看出,α-变形菌纲(Alphaproteobacteria)与β-变形杆菌纲(Betaproteobacteria)相比FtsZ蛋白氨基酸序列长度差异较大,归属α-变形菌纲的根瘤菌氨基酸序列长度在546~609区间;而归属于β-变形杆菌纲则在393~444区间。

表1 FtsZ蛋白相关信息

续表1:

2.2 FtsZ蛋白序列比对分析

从表1所列的每一属里选择模式菌种为代表进行序列比对,获得比对图(见图1),这些进行比对的氨基酸序列长度最小为398aa,最长为601aa,比对宽度为607 Residues。

图1 氨基酸序列比对

图1结果显示具有同一性的氨基酸共有147个,占24.22%;高度相似的氨基酸共有85个,占14.00%,相似度较低的共有41个,占6.75%,一致性大于50%,同时我们也看到,FtsZ蛋白中保守区域主要在425 Residues之前,尽管根瘤菌属与慢生根瘤菌属FtsZ蛋白的氨基酸序列较长,但自424Residue之后的氨基酸随机性较大,在系统发育学上的研究意义不大。

2.3 FtsZ蛋白的系统发育分析

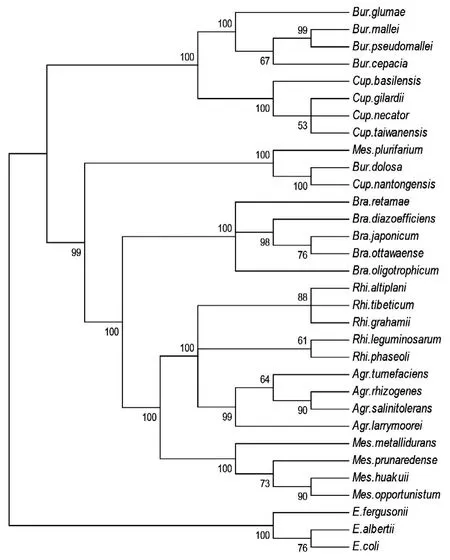

采用Clustalx 2.1程序将表1所列的32种细菌FtsZ蛋白序列进行比对分析,通过掐头去尾并优化处理后获得比对文件,再利用MEGA 7.0软件将上述文件激活并制作系统发育树,如图2所示获得系统发育拓扑结构图。

图2 FtsZ蛋白系统发育树分析

3 讨论

由图2可看出,FtsZ蛋白成功将根瘤菌进行聚类,埃希氏菌属的3个菌种归为外群,根瘤菌下归属为两大分支,第一大分支为伯克霍尔德菌属和贪铜菌属聚类,这两个属的细菌均属于β-变形杆菌纲(Betaproteobacteria);第二大分支主要为根瘤菌属、慢生根瘤菌属、土壤根瘤菌属和中华慢生根瘤菌属聚类,这4个属的细菌均属于α-变形菌纲(Alphaproteobacteria),这一结果与最新版本的《伯杰氏系统细菌学手册》和近年来国内外文献中对根瘤菌的系统分类基本一致[2,8],而这些系统主要是以细菌的16S rRNA 系统发育为依据, 表明FtsZ蛋白作为分子指标具有较高的可靠性。另外,在以上32种细菌FtsZ蛋白氨基酸序列长度差异度较大的情况下,系统发育树也能明显将埃希氏菌属菌种归于外群,说明在本实验数据范围内,FtsZ蛋白的敏感度和分辨力高于16S rRNA 。

一直以来,无论从形态学的角度还是分子指标16S rRNA 的角度来看,Agrobacterium和Rhizobium相似度非常大,因此学术界不断有学者提出将两个属合并为一个属,从图2系统发育树我们发现两个属的根瘤菌同样也被归属到了同一分支下,表明从FtsZ蛋白的角度出发两个属也极为相似。另外,值得注意的是图2还将Burkholderia dolosa、Cupriavidus nantongensis这两个属于β-变形杆菌纲的菌种和Mesorhizobium plurifarium聚类到一起并归属在第二大分支里,而第二大分支的其它菌种均属于α-变形菌纲。自1898年Frank首次提出根瘤菌属这一概念以来[9],很长一段时间人们认为根瘤菌仅分布在α-变形杆菌纲内,直到2001年隶属于β-变形杆菌纲的根瘤菌被发现后[8],人们的认识才发生历史性的转变——原来根瘤菌不仅仅存在于α-变形杆菌纲内。从本研究的结果来看Burkholderia dolosa与Cupriavidus nantongensis两个菌种的关系与α-变形菌纲根瘤菌的亲缘关系更为接近,再次证明仅依靠α-变形杆菌纲这一大概念将根瘤菌涵盖是错误的观念。多年来根瘤菌系统学与分类学上一直存在着许多争议,不同的分类和鉴定指标都存在着或多或少的偏差[10-15],无论怎样,我们的目的就是为了认识根瘤菌进化的起源与进化轨迹,寻找保守性较高和变异度适宜的分子指标是根瘤菌系统发育学重要的基础工作,随着蛋白组学的发展,学者发现氨基酸序列能提供比核酸序列可信度更高的分析结果[7],本研究也表明细菌FtsZ蛋白在根瘤菌系统发育学研究方面具有较高的应用价值和意义,有必要结合大数据继续利用生物信息学手段进行更深入的研究,挖掘根瘤菌更多的进化奥秘。

4 结论

(1)根瘤菌各属模式菌种FtsZ蛋白序列比对结果表明,序列中同一性的氨基酸共有147个,占24.22%;高度相似的氨基酸共有85个,占14.00%,相似度较低的共有41个,占6.75%,一致性大于50%,FtsZ蛋白中保守区域主要位于425 Residues之前。

(2)以FtsZ蛋白为分子指标制作的系统发育树与最新版本的《伯杰氏系统细菌学手册》和近年来国内外文献中对根瘤菌的系统分类基本一致,同时有些细微差异也与学术界提出的争议相吻合。

(3)FtsZ蛋白在根瘤菌系统发育学研究方面具有较高的分辨力。

[1]张晓霞,马晓彤,姜瑞波.根瘤菌分类研究进展及存在的争议[J].微生物学通报,2010(4):601-606.

[2]陈文峰.根瘤菌系统学研究进展与展望[J].微生物学通报,2016(5):1095-1100.

[3]GEVERS D,COHAN F M,LAWRENCE J G,et al.Reevaluating prokaryotic species[J].Nature Reviews Microbiology,2005(9):733-739.

[4]黄海艳,陈耀东.原核生物微管蛋白家族研究进展[J].微生物学通报,2017(11):2741-2747.

[5]张斌,东秀珠.FtsZ蛋白同源性分析在乳酸菌系统学研究中的应用[J].微生物学报,2005(5):661-664.

[6]沈清清,刘芳,赵芳,等.MreB蛋白与actin蛋白的同源建模和进化关系研究[J].文山学院学报,2015(3):31-37.

[7]沈清清,刘芳,陈红惠.维氏气单胞菌MreB蛋白的结构分析及其系统发育学意义[J].微生物学通报,2015(2):272-279.

[8]CHEN W M,MOULIN L,BONTEMPS C,et al.Legume symbiotic nitrogen fixation by beta-proteobacteria is widespread in nature.[J].Journal of Bacteriology, 2003(24):7266.

[9]SAHGAL M, JOHRI B N.The changing face of rhizobial systematics[J].Current Science.2003(1):43-48.

[10]WILLEMS A,FERNÁNDEZLóPEZ M, MUñOZADELANTADO E,et al.Description of new Ensifer strains from nodules and proposal to transfer Ensifer adhaerens Casida 1982 to Sinorhizobium as Sinorhizobium adhaerens comb.nov.Request for an opinion[J].International Journal of Systematic &Evolutionary Microbiology,2003(4):1207-1217.

[11]YOUNG J M.Sinorhizobium versus Ensifer: may a taxonomy subcommittee of the ICSP contradict the Judicial Commission?[J].International Journal of Systematic &Evolutionary Microbiology,2010(7):1711-1713.

[12]TINDALL B J.The genus name Sinorhizobium Chen et al.1988 is a later synonym of Ensifer Casida 1982 and is not conserved over the latter genus name, and the species name'Sinorhizobium adhaerens' is not validly published.Opinion 84.[J].International Journal of Systematic & Evolutionary Microbiology,2008(8):1973.

[13]LI Qin-qin WANG En-tao,CHANG Yue-li,et al.Ensifer sojae sp.nov.,isolated from root nodules of Glycine max grown in saline-alkaline soils.[J].International Journal of Systematic & Evolutionary Microbiology,2011(8):1981-1988.

[14]BLANQUET P,SILVA L,CATRICE O,et al.Sinorhizobium meliloti controls NO-mediated post-translational modification of a Medicago truncatula nodule protein.[J].Mol Plant Microbe Interact,2015(12):1353-1363.

[15]TAHAR G,MAJDA M,RIM G,et al.Nodulation bySinorhizobium melilotioriginated from a mining soil alleviates Cd toxicity and increases Cd-phytoextraction inMedicago sativaL.[J].Frontiers in Plant Science,2015(6):863.