对外贸易碳排放竞争力指数构建与应用

——基于中国投入产出数据的实证研究

2018-07-05胡剑波

胡剑波 郭 风

一、引言

自1992年的里约环境与发展大会以来,国际社会制定了 《联合国气候变化框架公约》、 《京都议定书》、 《布宜诺斯艾利斯行动计划》、 《波恩协定》、《马拉喀什协定》、 《新德里宣言》、 《巴厘岛路线图》、《哥本哈根协议》、《坎昆协议》、《德班协议》、《巴黎协定》等一系列重要文件,以应对和减缓全球气候变暖问题,加之金融危机背景下贸易保护主义不断抬头,限制碳排放正在成为发达国家一种全新的“绿色壁垒”,也成为 “中国威胁论”的新内容,特别是随着低碳经济正逐渐成为各国竞争的热点,碳标签、碳关税等制度性安排将会制约中国外贸的进一步发展(闫云凤和杨来科,2010)[1]。据挪威奥斯陆国际气候与环境研究中心(CICERO)测算,2016年中国CO2累计排放量达到1 464亿吨,超越美国的1 462亿吨,跃居世界首位,其中,进出口贸易作为拉动中国经济增长的重要引擎之一,其规模的不断扩张加剧了CO2的大量排放。世界银行发布的研究报告称,如果碳关税全面实施,中国制造平均关税将会被提高,进而导致出口量出现下降的局面;毫无疑问,为限制碳排放而制定的一些贸易规则,必然会对中国进出口贸易造成巨大冲击(任建兰等,2003;张婧和周升起,2005;程名望和王莉,2008)[2-4],因此,将碳排放纳入衡量一国出口竞争力就显得十分必要。基于此,笔者借鉴传统贸易竞争力指数分析方法,构建起对外贸易碳排放竞争力指数,并基于2002年、2005年、2007年、2010年和2012年的中国投入产出数据,测度我国对外贸易碳排放竞争力的强弱,以期为我国在后危机时代制定低碳贸易政策提供实证数据。

二、文献综述

在低碳经济背景下,环境与贸易的关注度不断提高,国际贸易碳排放成为各国研究的焦点(Machado等,2001;Hayami和 Nakamura,2002;Ahmed和Wyckoff,2003;Sánchez⁃Chóliz 和 Duarte,2004;齐晔等,2008;Peters和 Hertwich,2008;闫云凤,2012;马晶梅等,2016)[5-12]。随着对国际贸易碳排放的深入探究,学者们开始将环境与贸易竞争力相结合加以研究,但研究角度各不相同,大致可以包括以下两个方面。一是环境管制措施对贸易竞争力的影响。学术界对此有不同的观点,环境管制措施对贸易竞争力有积极影响,如在环境压力刺激下,技术改造、技术革新和管理创新都不断在加强,从而使得贸易竞争力大大提高(Stigler,1971;Porter,1991;Porter和 Lindo,1995;Eliste 和 Fedriksson,1998;李小平等,2012;唐杰英,2013)[13-18];也有学者认为环境管制措施会降低产品竞争力,如碳税和能源效率标准对于贸易流都有反作用(Robinson,1988;Van Beers和 Van den Bergh,1997;Jaffe和 Palmer,1997;Aldy和 Pizer,2008;郑晓博等,2010;赵玉焕和范静文,2012)[19-24]。二是贸易竞争力与碳减排效率之间的关系。研究者发现碳减排效率对不同行业部门贸易竞争力影响不同,如碳减排效率对劳动密集型行业贸易竞争力的负面影响大于资本密集型行业(庄贵阳等,2011;王钰,2013;周玲玲和于津平,2014;张兵兵等,2016)[25-28]。上述学者的研究打开了碳排放与贸易竞争力研究的思路,但却没有从总体、产品部门以及三次产业这一视角去深入研究我国对外贸易碳排放的竞争力水平。基于此,笔者试图解决以下三个问题:第一,借鉴传统贸易竞争力指数分析法,构建起对外贸易碳排放竞争力指数,并基于2002—2012年中国投入产出数据,测度我国对外贸易碳排放竞争力水平的高低;第二,将传统贸易竞争力指数细分的方法引入到贸易碳排放竞争力指数中,更加准确地判断哪些出口产品部门贸易碳排放具备比较优势;第三,基于总体、产品部门、三次产业的视角分析我国对外贸易碳排放竞争力指数的变动情况。

三、模型与数据

(一)投入产出模型在隐含碳排放测算中的运用

根据投入产出法,总产出X可以表示为:

其中,X为总产出,Y为最终需求,A为直接消耗系数矩阵。

整理得:

其中,(I-A)-1Y为里昂惕夫逆矩阵。

若用行向量E来表示CO2直接排放系数矩阵,则为满足最终需求Y而引起的一国隐含碳C的公式为:

将(3)式移项得:

用Fi(i=1,2,…,n)表示各产品部门CO2的隐含碳排放系数,它是指第i部门每单位产出的直接和间接CO2排放量之和,记行向量F为隐含碳排放系数矩阵,则F=C/Y,此时:

竞争型I-O模型不区分中间投入的国内生产和国外进口的部分,因此在开放经济系统中I-O模型不适用,因此亟需构建非竞争型I-O模型。直接消耗系数矩阵为:A=Ad+Am,Ad仍为竞争型投入产出表中的直接消耗系数矩阵;Am是进口产品部门直接消耗系数矩阵,借鉴张友国(2010)[29]、王媛等(2011)[30]学者将进口中间投入Am剔除的方法,设Am=M×A,M为进口系数矩阵,是指进口产品在产品部门中间投入中的占比,并假设产品部门i对其他所有产品部门j的投入中所使用的进口中间投入比例相同,显然M为对角矩阵,则此时国内直接消耗系数矩阵为:Ad=(I-M)A,各产品部门隐含碳的完全排放系数为:

(二)进出口贸易隐含碳排放模型构建

根据投入产出模型,出口贸易的隐含碳可表示为:

其中:Cex为本国出口贸易隐含碳排放量;E(IAd)-1为出口产品的完全碳排放系数;E(I-Ad)-1Tex为本国出口隐含碳;E(I-Ad)-1[Am(I-Ad)-1Tex]表示再出口隐含碳;E为本国出口产品中CO2直接排放系数矩阵;Ad为本国国内投入的直接消耗系数矩阵;Tex为本国出口产品价值列向量。

同时,国内还从国外进口以满足最终需求。从国外进口产品所隐含的CO2对于本国来说相当于节省了本需要国内生产所产生的CO2。因此,从进口替代的角度假定国外生产单位产值的CO2完全排放强度与国内相等。则进口贸易隐含碳可表示为:

其中:Cim为本国进口贸易隐含碳排放量;E(IAd)-1[Am(I-Ad)-1Yd]表示进口中用于国内中间投入的产品隐含碳;E(I-Ad)-1Ym为进口产品中用于最终消费的产品隐含碳;E(I-Ad)-1[Am(I-Ad)-1Tex]为进口中用于再出口产品生产的隐含碳,Yd为用于本国最终消费的产品,包括本国居民消费、政府消费、固定资本形成和存货增加。

(三)进出口产品部门隐含碳贸易竞争力指数构建

贸易竞争力是指一个国家或地区的产品、产业以及从事贸易的企业在国外市场上的竞争或获利能力(黄先海,2006;文东伟和冼国明,2009)[31-32]。 衡量贸易竞争力的方法有很多,如显示性比较优势指数(RCA)、净出口指数(NetX)、传统贸易竞争力指数(TC)等。净出口指数(NetX)衡量的是一国某行业的净出口率,但不能相对于其他行业或国家进行比较;显示性比较优势指数(RCA)没有考虑进口的作用,而传统贸易竞争力(TC)指数在考虑出口因素的同时也考虑了进口,因此可以相对全面地测度贸易竞争力,又是一个相对值,所以可比性较强(Greenaway和 Milner,1993;郑义等,2015)[33-34],因此笔者选取该指数来衡量产品部门贸易竞争力的强弱,其计算公式为:

TC为传统贸易竞争力指数,Tex为出口产品价值列向量,Tim为进口产品价值列向量。TC等于1,表示行业只出口不进口,越接近于1则表示贸易竞争力越强;TC等于0,则进口等于出口,贸易竞争力绝对平均;TC等于-1,说明该国只进口不出口,越接近于-1表示贸易竞争力越弱。为了深入分析各产品部门贸易竞争力的变动情况,潘文卿和张伟(2001)[35]、黄先海(2006)[31]等学者将竞争力指数做了进一步细分:即贸易竞争力指数大于或等于0.8的产品具有高的比较优势;贸易竞争力指数在0.5~0.8之间的产品具有较高比较优势;在0~0.5之间的产品为低比较优势产品。反之,贸易竞争力指数分别位于-1~-0.8、 -0.8~-0.5、 -0.5~0之间的产品分别具有高的比较劣势、较高比较劣势及低的比较劣势。

借鉴传统贸易竞争力指数的形式,笔者构建起对外贸易碳排放竞争力指数,其内涵是指一个国家或者地区的产品、产业在全球低碳经济的浪潮中所获得的国际贸易竞争力的能力,它表示一国或地区进出口贸易碳排放的差额占进出口贸易总额碳排放的比重,其表达公式如下:

CTC为对外贸易碳排放竞争力指数,Cex为出口贸易隐含碳排放量,Cim为进口贸易隐含碳排放量。可见,对外贸易碳排放竞争力指数也是介于 [-1,1]之间。借鉴传统贸易竞争力指数的划分办法,将传统贸易竞争力细分办法与贸易碳排放相结合,则对外贸易碳排放竞争力指数越接近于-1,说明对外贸易碳排放竞争力越弱;当对外贸易碳排放竞争力指数越接近于1,说明对外贸易碳排放竞争力越强。同样为了深入分析各产品部门对外贸易碳排放竞争力的变动情况,将对外贸易碳排放竞争力指数进一步细分:对外贸易碳排放竞争力指数分别位于0.8~1、0.5~0.8、0~0.5之间的产品分别具有高的比较优势、较高比较优势、低的比较优势;反之,对外贸易碳排放竞争力指数分别位于 -1~-0.8、 -0.8~-0.5、-0.5~0之间的产品可认为是高的比较劣势、较高比较劣势及低的比较劣势。

(四)数据来源及处理

为确保数据资料统一可靠,本文的数据主要来源于2002—2012年的价值型中国投入产出调查表(延长表)以及对应年份各外贸产品部门能源消费量。参考国民经济行业分类与代码(GB/4754-2011)的划分办法,将行业划分为26类(其中:燃气的生产与供应业、水的生产和供应业这两个行业几乎不存在进出口贸易,所以本文予以剔除),并对此加以编号和分类。其中:第一产业:编号为1的行业;第二产业:编号2~23的行业;第三产业:编号24~26的行业(见图2)。在计算我国出口产品中CO2的直接排放系数时,借鉴了2006年IPCC为UNFCCC和 《京都议定书》所订立的国家温室气体清单指南中第2卷(能源)第6章所提供的方法,同时还用到IPCC(2006)中的碳排放因子和 《中国能源统计年鉴》中的低位发热量数据及《中国统计年鉴》中按行业分能源消费量的相关数据。

四、实证结果与分析

(一)总体视角

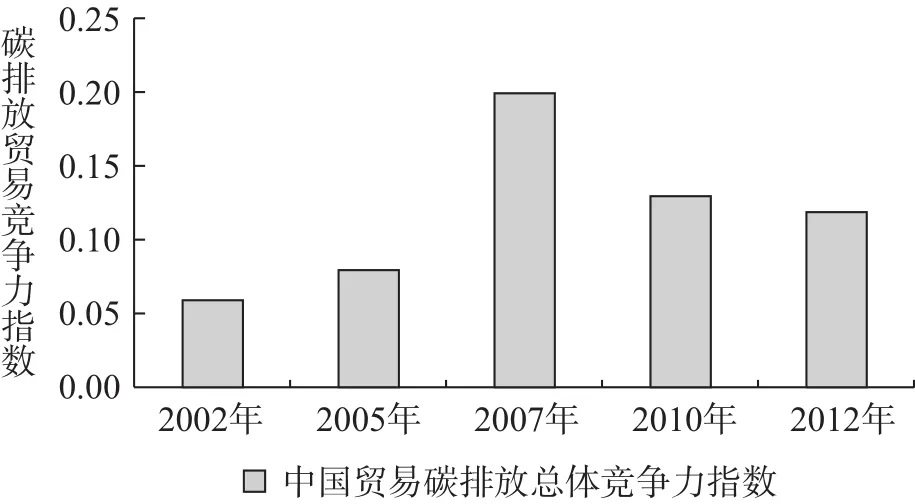

2002年、2005年、2007年、2010年以及2012年中国对外贸易碳排放总体竞争力指数呈现出先上升后降低的态势,但上升的幅度大于降低的幅度,其值依次为0.06、0.08、0.20、0.13、0.12。根据对外贸易碳排放竞争力指数细分的方法,我国对外贸易碳排放总体竞争力指数处于0~0.5之间,这表明我国对外贸易碳排放竞争力处于低的比较优势,对外贸易碳排放竞争优势较弱,显然这种贸易发展模式会使得中国在未来 “低碳贸易战争”中处于不利地位。具体来看,2002年和2005年我国贸易碳排放总体竞争力指数仅仅为0.06和0.08,非常接近0,说明我国贸易碳排放竞争力接近于平均水平,同时还有一个不容忽视的现象就是,自2007年我国贸易碳排放总体竞争力达到最高水平后,开始出现竞争力下滑的现象,这对我国贸易产品碳排放竞争力是一个消极的信号,如果继续任其发展下去,我国进出口贸易很可能会受到 “绿色壁垒”的较大冲击,提高我国贸易产品碳排放竞争力已经刻不容缓。

图1 2002—2012年中国对外贸易碳排放总体竞争力指数 (CTC)

(二)26个产品部门的视角

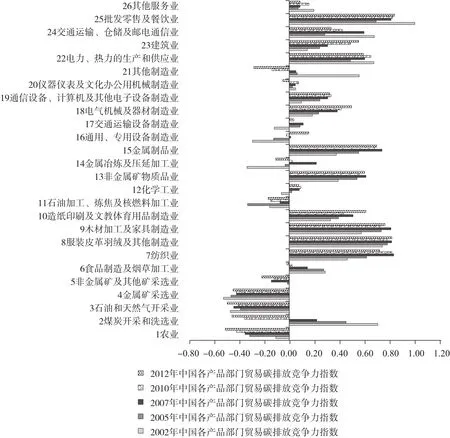

为了更加详细地研究我国各进出口产品部门的对外贸易碳排放竞争力变化情况,文章将我国进出口产品部门划分为26个,对应的26个产品部门的对外贸易碳排放竞争力指数见图2。在2002年、2005年、2007年、2010年以及2012年中国26个产品部门对外贸易碳排放总体竞争力指数有半数以上为正值,正值个数依次分别为:17个、19个、21个、17个以及16个,这表明有3/5以上产品部门的贸易碳排放竞争力具有一定竞争优势,通过数据分析发现我国产品部门对外贸易碳排放竞争力指数为正值的个数是先增加后减少,表明在2007年以前,我国越来越多的产品部门对外贸易碳排放竞争力水平在提升,但是2007年以后产品部门对外贸易碳排放竞争力水平在逐渐降低。从对外贸易碳排放竞争力比较优势的角度分析:在这5年只有批发零售及餐饮业的碳排放竞争力指数除2005年低于0.8之外其余年份均大于0.8小于1,在2002年最大为0.997 4,并且该产品部门只有在2005年碳排放竞争力水平出现下降,之后的年份均在逐步上升,可见该部门贸易碳排放竞争力具有高比较优势,并且比较优势水平在逐步提高,因此可以作为未来调整进出口产品结构的重点部门;金属制品业,纺织业,服装皮革羽绒及其他制造业,木材加工及家具制造业,电力、热力的生产及供应业等部门的贸易碳排放竞争力水平指数基本处于0.5~0.8之间,说明这些产品部门的对外贸易碳排放竞争力具有较高比较优势;其他服务业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业等部门的贸易碳排放竞争力水平指数基本处于0~0.5之间,说明这些产品部门的贸易碳排放竞争力具有较低比较优势。从对外贸易碳排放竞争力比较劣势的角度分析:在整个研究期间,只有2002年的金属矿采选业和2012年的农业这两个部门的对外贸易碳排放竞争力指数是在-0.8~-0.5之间,其中,2002年的金属矿采选业对外贸易碳排放竞争力指数最小,最小值为-0.530 1,另外,其他所有年份对外贸易碳排放竞争力指数小于0的所有产品部门的指数都是在-0.5~0之间,说明我国对外碳排放竞争力指数小于0的产品部门在进出口贸易中处于低的比较劣势,但值得欣慰的是没有出现高的比较劣势竞争水平的产品部门。在历年中只有农业,石油和天然气开采业,金属矿采选业,非金属矿及其他矿采选业,石油加工、炼焦及核燃料加工业的贸易碳排放竞争力指数一直小于0,其中,农业、石油和天然气开采业以及金属矿采选业这三个产品部门基本处于贸易碳排放竞争力水平的后三位,可以说与其他产品部门相比较这三个部门的比较劣势最为明显。农业的对外贸易碳排放竞争力水平在逐年降低,其产品竞争力由低的比较劣势逐步恶化为较高比较劣势;煤炭开采和洗选业碳排放竞争力水平也在逐年降低,并且产品竞争力降低得十分明显,由较高比较优势逐步恶化为低比较劣势,与之类似的产品部门还有其他制造业。食品制造及烟草加工业和交通运输、仓储及邮政业也出现碳排放竞争力水平在逐年降低的现象,显然这些产品部门的发展在未来的低碳经济中会受到阻碍;与之相反,建筑业、电气机械及器材制造业碳排放竞争力水平在逐年递增,但其竞争力优势上升幅度不大,一直处于低的比较优势状态。

图2 2002—2012年中国26个产品部门对外贸易碳排放竞争力指数 (CTC)

(三)三次产业的视角

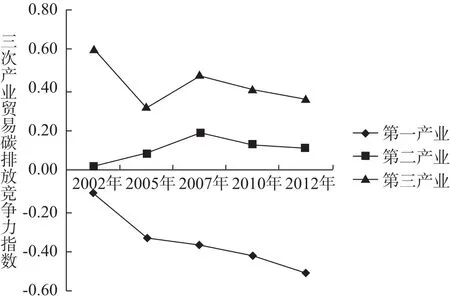

从图3可以清晰地看到中国三次产业对外贸易碳排放竞争力指数动态变化趋势,在2002年、2005年、2007年、2010年以及2012年我国三次产业对外贸易碳排放竞争力指数由小到大依次为第一产业、第二产业、第三产业,并且三次产业对外贸易碳排放竞争力指数都出现不同程度的下降,三次产业的竞争力水平在不断降低。其中,第一产业的对外贸易碳排放竞争力指数都是小于0的,依次分别为 -0.11、-0.32、 -0.36、 -0.43、 -0.52,可见第一产业的对外贸易碳排放竞争力水平在逐年下降,其产品竞争力更是由低比较优势转变为较高比较劣势,并且与第二和第三产业相比,该产业的贸易竞争力水平最为恶劣,显然第一产业在未来的低碳贸易发展中将会处于被动的局面。我国第二产业的对外贸易碳排放竞争力指数都是大于0的,依次分别为0.02、0.07、0.19、0.12、0.10,虽然该产业对外贸易碳排放竞争力指数都大于0,但是其值都是在0~0.5之间,这说明该产业对外贸易碳排放竞争力较弱,其产品具有较低的比较优势。另外,通过比较发现第二产业的对外贸易碳排放竞争力指数变化趋势与我国对外贸易碳排放总体竞争力指数变化趋势基本相同,都是在2007年达到峰值,之后开始下降,显然第二产业的对外贸易碳排放竞争力前景不容乐观。相对于第一和第二产业来说,第三产业的对外贸易碳排放竞争力水平相对较高,并且其值基本趋近于0.5,依次分别为:0.60、0.31、0.47、0.41、0.36,可见第三产业的对外贸易碳排放竞争力指数呈现波动式下降的态势,在2002—2005年出现大幅下降,2005—2007年又出现小幅上升,2007—2012年又继续下降,其对外贸易碳排放竞争力也由较高比较优势转变为低比较优势。

图3 2002—2012年中国三次产业对外贸易碳排放竞争力指数动态变化趋势

五、结论与政策建议

(一)结论

无论是从总体对外贸易碳排放竞争力指数、产品部门对外贸易碳排放竞争力指数,还是从三次产业对外贸易碳排放竞争力指数来看,我国对外贸易碳排放竞争力水平都有待提高。对外贸易碳排放竞争力指数并不是一成不变的,随着碳排放强度和进出口额的变化,对外贸易碳排放竞争力指数也在随之变化。因不同产品部门的对外贸易碳排放竞争指数有高有低,这就使得有的产品部门贸易碳排放竞争力有优势,有的则是处于竞争劣势,三次产业与此类似。具体结论如下。

1.我国对外贸易碳排放竞争优势总体较弱,对外贸易碳排放竞争力水平有待进一步提升。我国出口产品在市场上缺乏竞争力,这将会使得中国在未来“低碳贸易战争”中处于不利地位,如若发达国家继续加大力度推行碳标签、碳关税等制度,必然会对我国对外贸易造成较大冲击。

2.不同产品部门的对外贸易碳排放竞争力指数不同,并且差异较大。有的产品部门的贸易碳排放竞争力有一定竞争优势,但优势并不明显,有的产品部门在竞争中处于下风。在判断出哪些部门具有竞争优势,而哪些部门具有竞争劣势后,我们可以有针对性地制定相关政策,有效降低出口贸易产品部门的碳排放,从而提高中国对外贸易产品部门碳排放的竞争力水平。

3.三次产业的对外贸易碳排放竞争力水平有高有低,彼此间差距明显。第三产业的对外贸易碳排放竞争力指数最大,第一产业最小。随着时间的推移,第一产业对外贸易碳排放竞争力由低的比较优势转变为较高比较劣势,第二产业则一直处于较低水平的比较优势状态,第三产业也由较高比较优势转变为低的比较优势。

(二)政策建议

根据研究结论可知,不同行业对外贸易碳排放竞争力有着较大的差异,因此根据其差异性,笔者有针对性地提出如下政策建议。

第一,积极优化贸易产品结构,借助出口退税、政策照顾、绿色通道等手段,提升批发零售及餐饮业,电气机械及器材制造业等行业的出口比重,同时降低农业等行业的出口比重,即大力出口我国对外贸易碳排放竞争力强的产品。

第二,大力推行能源行业产品的进口替代,石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业等能源相关部门的贸易碳排放竞争力水平相对较低,并且无法在短时间内借助技术大力提升,因此我国应全面发展能源产品的进口替代,摆脱我国 “三高”生产的贸易角色。

第三,注重技术创新和升级,要继续加大科研投入,全面研发清洁技术,同时不断提高自主创新能力,借助清洁技术的开发和利用降低碳排放强度,并形成对清洁技术的路径依赖,借助高科技使中间投入的消耗密度和碳排放强度不断降低。

第四,大力发展第三产业,通过分析发现,第三产业的贸易碳排放竞争力相对于第一和第二产业来说相对较高,因此可以在出口中限制第一和第二产业高耗能、高排放产品的出口,同时大力发展第三产业,增加第三产业的出口,以避免在未来 “绿色贸易壁垒”中处于被动局面。

[1]闫云凤,杨来科.金融危机条件下我国出口贸易向低碳经济转型 [J].当代财经,2010(1):105-110.

[2]任建兰,尹海伟,王立红等.环境管制措施对区域环境与贸易的约束效应 [J].人文地理,2003(2):83-88.

[3]张婧,周升起.国际贸易中的环境歧视问题研究 [J].环境保护,2005(13):71-74.

[4]程名望,王莉.环境对国际贸易的积极作用和消极影响 [J].国际经贸探索,2008(3):14-18.

[5]Machado G.,Schaeffer R.,Worrell E.Energy and Carbon Embodied in the International Trade of Brazil:An Input⁃output Approach[J].Ecolog⁃ical Economics,2001,39(3):409-424.

[6]Hayami H,Nakamura M.CO2Emission of an Alternative Technology and Bilateral Tradebetween Japan and Canda:Relocating Production and an Implication for Joint Implementation[R].Discussion Paper 75,Keio Economic Observatory,Tokyo:Keio University,2002.

[7]Ahmad N,Wyckoff A.Carbon Dioxide Emissions Embodied in International Trade of Goods[C].OCED Science,Technology and Industry,Wroking Paper,Paris:2003.

[8]Sánchez⁃Chóliz J,Duarte R.CO2Emissions Embodied in International Trade:Evidence for Spain[J].Energy Policy,2004,32(18):1999-2005.

[9]齐晔,李慧民,徐明.中国进出口贸易中的隐含碳估算 [J].中国人口·资源与环境,2008(3):8-13.

[10]Peters G.P,Hertwich E G..CO2Embodied in International Trade with Implications for Global Climate Policy[J].Environmental Science and Technology,2008,42(5):1401-1407.

[11]闫云凤.中欧贸易碳排放转移研究 [J].中央财经大学学报,2012(4):48-54.

[12]马晶梅,王新影,贾红宇.中日贸易污染条件研究——基于MRIO模型的分析 [J].国际贸易问题,2016(2):100-110.

[13]Stigler G A.The Theory of Economic Regulation[J].The Bell Journal of Economics and Management,1971(7):17-27.

[14]Porter M.America’s Green Strategy[J].Scientific American,1991(4):264.

[15]Porter M E.,Van der Linde,C..Towards a New Conception of the Environment Competitiveness Relationship[J].Journal of Economics Per⁃spectives,1995(9):97-118.

[16]Eliste P,Fedriksson P G.The Political Economy of Environmental Regulations,Government Assistance,and Foreign Trade:Theory and Evidence[R].Mimeo,Washington,DC:The World Bank,1998.

[17]李小平,卢现祥,陶小琴.环境规制强度是否影响了中国工业行业的贸易比较优势 [J].世界经济,2012(4):62-78.

[18]唐杰英.垂直专业化、环境规则和中国工业的贸易竞争力 [J].世界经济研究,2013(7):52-58,80,88-89.

[19]Robinson H.D.Industrial Pollution Abatement:The Impact on the Balance of Trade[J].Canadian Journal of Economics,1988,21(1):187-199.

[20]Van Beers C,Van den Bergh J.An Empirical Multi⁃Country Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Foreign Trade Flows[J].Kyklos,1997(50):29-47.

[21]Jaffe A,Palmer K.Environmental Regulations and Innovations:A Panel Study[J].The Review of Economics and Statistics,1997(11):610-619.

[22]Aldy J,Pizer B.Issues in Designing U.S.Climate Change Policy[R].Washington,DC:Resources for the Future,2008.

[23]郑晓博,苗韧,雷家骕.应对气候变化措施对贸易竞争力影响的研究 [J].中国人口·资源与环境,2010(11):66-71.

[24]赵玉焕,范静文.碳税对能源密集型产业国际竞争力影响研究 [J].中国人口·资源与环境,2012(6):45-51.

[25]庄贵阳,潘家华,朱守先.低碳经济的内涵及综合评价指标体系构建 [J].经济学动态,2011(1):132-136.

[26]王钰.应用AHP方法对产业国际竞争力评价的研究——1995—2010年中国制造业低碳经济的验证 [J].经济学家,2013(3):61-68.

[27]周玲玲,于津平.中国贸易竞争力与全要素碳减排效率关系的研究 [J].世界经济研究,2014(8):48-53,88.

[28]张兵兵,田曦,朱晶.贸易竞争力与二氧化碳排放强度:来自跨国面板数据的经验分析 [J].经济问题,2016(9):61-68.

[29]张友国.中国贸易含碳量及其影响因素——基于(进口)非竞争型投入产出表的分析 [J].经济学(季刊),2010(4):1287-1310.

[30]王媛,魏本勇,方修琦等.基于LMDI方法的中国国际贸易隐含碳分解 [J].中国人口·资源与环境,2011(2):141-146.

[31]黄先海.中国制造业贸易竞争力的测度与分析 [J].国际贸易问题,2006(5):12-16.

[32]文东伟,冼国明.垂直专业化与中国制造业贸易竞争力 [J].中国工业经济,2009(6):77-87.

[33]Greenaway D,Milner C.Trade and Industrial Policy in Developing Countries[M].Palgrave Macmillan UK,1993.

[34]郑义,戴永务,刘燕娜.低碳贸易竞争力指数的构建及中国实证 [J].国际贸易问题,2015(1):145-155.

[35]潘文卿,张伟.我国工业产品外贸优势变化及入世后的战略选择 [J].中国工业经济,2001(6):52-58.