基于GIS的海口市建成区景观格局分析

2018-07-04雷金睿陈宗铸陈小花

雷金睿,陈宗铸,杨 琦,陈小花

(海南省林业科学研究所,海南 海口 571100)

Abstract:The spatial distribution characteristics of landscape pattern in Haikou City were studied by using RS and GIS techniques.The results showed that Haikou City built-up area was dominated by impervious surface,accounting for the total area of 79.86%,followed by green space and water.In all administrative regions,the landscape index showed a consistent change,the level of urbanization in the built-up areas decreased from Longhua District,Meilan District,Qiongshan District,Xiuying District in turn,and the overall landscape fragmentation degree was higher.Longhua district is located in the central area of the city,large patches of concentrated distribution pattern of landscape connectivity and agglomeration degree is high.In the Xiuying area,the degree of landscape agglomeration decreased due to landscape fragmentation and the landscape diversity was maintained at a high level.The results of this study reveal the spatial distribution characteristics of surface cover types in the urbanization process of Haikou City,which are of guiding significance for the formulation of regional land use policy and sustainable development planning.

Keywords:GIS;urbanization;landscape pattern;impervious surface;Haikou City

20世纪以来,城市化作为最显著的人类活动过程,迅速改变着全球地表覆被[1-3]。随着我国城市化进程的不断推进,城市建设用地由城市中心区逐渐向城乡结合部、郊区迅速扩张,造成大量的自然覆盖向人工覆盖迅速转化,不透水表面不断增加,而植被、水域等具有较高生态价值的景观斑块日益萎缩、破碎[2,4],严重威胁到城市生态安全和城市人居环境[5-6]。

城市景观格局变化是由不同斑块间相互重组、转变等形式构成的一个复杂过程,受到诸多因素的影响[1,7]。周亚东等[8]基于海南省森林资源二类调查数据,对海南岛森林景观格局的研究表明,城市发展水平较高的森林破碎化程度也较高,城市建设呈多中心分散分布。田光进等[9]对海口市景观格局动态演化研究发现,因人类活动对景观要素的作用方式、程度不同,自然景观向建设用地等人文景观的转变也不同,建成区及郊区景观结构发生了较大变化。与此同时,徐芮等[10]的研究也认为,海口市耕地和林地面积在1991—2014年间萎缩最明显,多转变为建设用地,导致区域生态环境需求与供给之间产生了严重矛盾。因此,优化景观格局以实现生态过程良性发展成为生态环境领域急需解决的重要问题[11-12]。佘宇晨等[13]基于MCR模型和Kriging对海口市景观格局提出了优化,认为城市生态源地是维持区域生态系统正常发展的基础,需重点保护并提高稳定性,不同的生态源地应采取相应的措施进行建设。

不透水表面指数(ISA)是指单位面积内不透水表面地表所占的面积比例[2,14],可以很好地反映城市化水平和环境质量,而且能更清楚地反映城市土地利用情况,是衡量环境质量的重要指标之一[5],被广泛应用于城市生态环境、城市规划与管理分析等方面,已成为当前研究的热点[2,15],但对海口市的研究却鲜见报道。因此,本研究以海口市建成区为研究样区,基于RS和GIS技术,对海口市建成区景观格局变化进行分析,旨在揭示城市地表覆被的格局变化特征,为城市土地规划和可持续发展提供参考。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

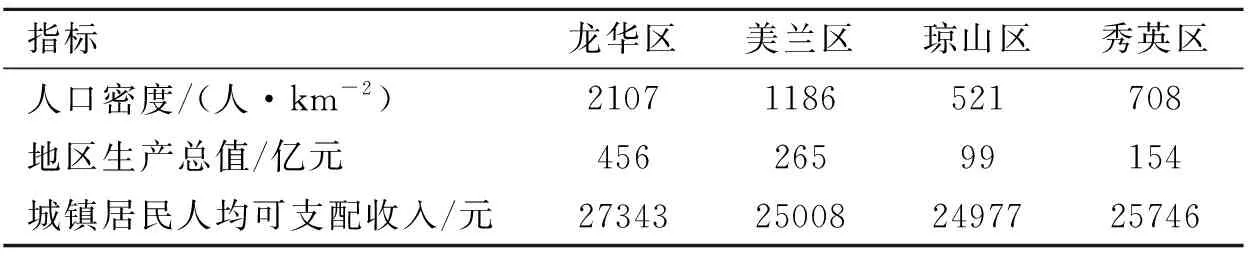

海口市(19°32′—20°05′N、110°10′—110°41′E)地处海南岛北部,辖龙华、美兰、琼山、秀英4个区(表1),2015年全市总人口222.3万,GDP 1161.28亿元[16]。海口年均气温24.4 ℃,属于热带海洋性气候,作为我国重要的热带滨海城市和海南省政治、经济、文化、交通中心,城市化进程发展迅猛,城市建成区面积迅速扩大,已从2003年的63 km2增加到2015年的约150 km2。建成区内地势平坦,西部以五源河森林公园,南部以永庄水库、沙坡水库、玉龙泉森林公园为生态屏障,东临南渡江,北濒琼州海峡。

1.2 数据来源及处理

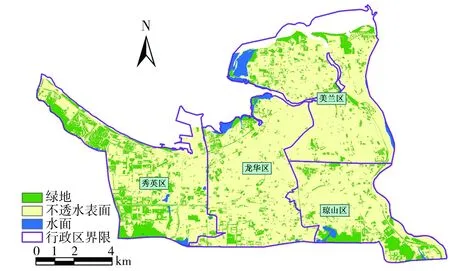

本研究以2011年海口市森林资源二类调查矢量数据为基础,结合海南省林地落界数据进行对比修正,得到海口市建成区地表覆盖矢量数据。参照《海口市城市总体规划(2011—2020)》划定的主城区界限范围,将海口市建成区地表覆被划分为绿地、不透水表面、水面3种景观类型(图1),其中绿地为有植物覆盖的土地,包括林地、农用地、草地及城市公共绿地;不透水表面主要包含建筑、道路、广场、停车场以及公共设施用地等;水面包含江河、湖泊及部分海域[5]。借助ArcGIS将海口市森林资源二类调查矢量数据转换为5 m×5 m栅格格式,景观格局指数分析采用Fragstats 4.2完成[17]。

表1 海口市行政区社会经济统计数据(2014年)

图1 研究区景观类型空间分布

1.3 景观格局指数

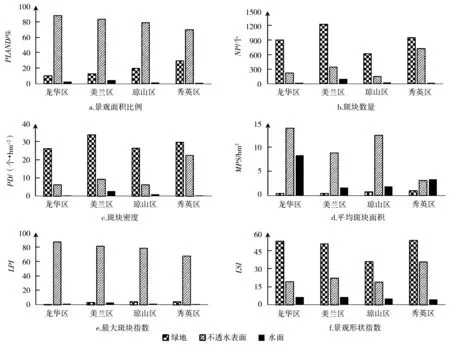

本研究景观格局指数分析分别从类型水平和景观水平2个方面进行[8,18],选取了景观面积(CA)、景观面积比例(PLAND)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、平均斑块面积(MPS)、边缘密度(ED)、景观形状指数(LSI)等8个类型水平指数和蔓延度指数(CONTAG)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)等3个景观水平指数。

2 结果与分析

2.1 景观格局总体特征

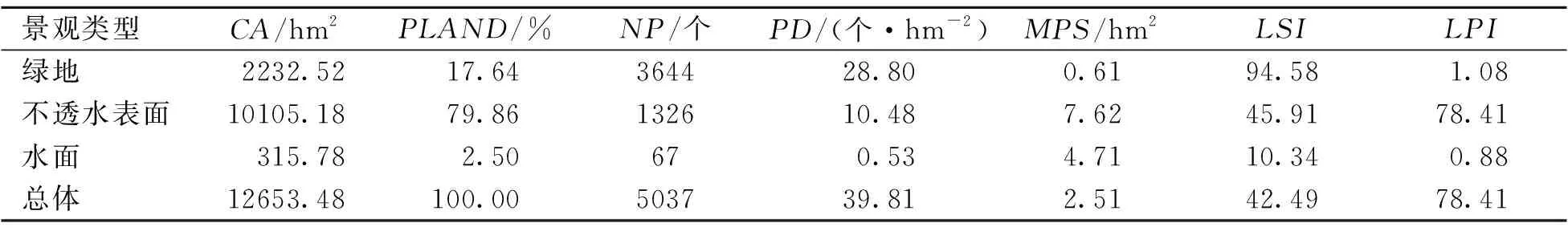

由表2可知,城市不透水表面在海口市建成区各类型景观中所占比例最高,达79.86%;其次是绿地;水面最低,仅为2.50%。说明海口市建成区以道路、广场、停车场及屋顶等建筑物组成的不透水表面为主,且平均斑块面积、最大斑块指数均最高,分别为7.62 hm2、78.41,反映了城市建设用地大斑块的集中分布格局。建成区绿地景观类型面积所占比例为17.64%,但斑块个数却达3644个,其斑块密度和景观形状指数也最高,而平均斑块面积最低,仅为0.61 hm2,反映了绿地景观在城市建成区内的破碎化、复杂化的景观分布格局。水面景观类型几乎在所有指数中均最低,但平均斑块面积指数却明显高于绿地类型,表明水面景观在海口市建成区中的集中分布特征。

表2 景观格局总体特征

2.2 类型水平景观格局分析

在海口市建成区中,龙华区不透水表面指数最高,达87.41%,美兰区、琼山区、秀英区依次降低,秀英区仅为69.45%;建成区绿地景观面积比例则相反,为依次升高;而水面景观类型面积比例变化不明显,但在美兰区中最高(图2a)。在斑块数量上,美兰区的绿地和水面景观类型斑块数量最大,而秀英区不透水表面斑块数量最大(图2b)。而斑块密度表现出与之相一致的结果(图2c)。在平均斑块面积指数中(图2d),龙华区的不透水表面和水面景观平均斑块面积最大,但绿地景观很低;秀英区的各类型景观平均斑块面积相差最小。在最大斑块指数中,4个区的不透水表面景观均表现出绝对的优势;而绿地景观的最大斑块指数龙华区最低,水面景观琼山区最低(图2e)。从景观形状指数上看,琼山区的绿地和不透水表面景观形状指数最低;秀英区的不透水表面最高,但水面景观形状指数最低;而龙华区和美兰区的水面景观形状指数要明显高于琼山区和秀英区(图2f)。

图2 海口市建成区景观格局类型水面变化

总体来看,海口市建成区城市化水平从龙华区、美兰区、琼山区、秀英区依次降低,其中龙华区的不透水表面和水面景观平均斑块面积均最大,表明该区域城市建设用地和水域的相对集中连片分布,景观形状也趋于复杂化、多样化。秀英区的不透水表面景观平均斑块面积指数和最大斑块指数均最小,且该区域分布有大量的农林用地、高尔夫球场和野生杂草地,绿地面积较大,但斑块数量也较多,说明该区域景观类型的破碎化、复杂化分布格局。琼山区因地处海口市老城区,大量的城中村分布造成景观斑块的破碎化;则美兰区因其区域内有南渡江、海甸溪以及部分海域面积的分布造成水面景观的大面积成片分布格局。

2.3 景观水平景观格局分析

由表3可知,海口市建成区景观斑块密度、边缘密度、景观形状指数、SHDI多样性指数和SHEI均匀度指数均呈现出从龙华区、美兰区、琼山区、秀英区依次升高的趋势,而平均斑块面积、最大斑块指数、蔓延度指数则相反,依次降低。其中香农多样性指数和均匀度指数依次升高,表明随着城市建设步伐的加快,斑块类型和景观形状越来越丰富多样、趋于复杂化,因此破碎化程度也变高。

蔓延度指数描述的是景观里不同斑块类型的团聚程度或延展趋势[18]。龙华区的蔓延度指数最高,达74.57%,说明该区域内各斑块类型形成了良好的连接性,大斑块的分布格局造成了斑块间团聚程度很高;秀英区的蔓延度指数最低,斑块密度高达52.54个·hm-2,说明景观破碎化程度较高,大量建设用地斑块增加造成景观类型斑块间的相对均匀、不规则分布,团聚程度降低,但其景观多样性则维持在较高的水平。

总体来看,海口市建成区景观格局在各区域中,各个指数呈现出一致的变化规律,这也与海口市的实际发展情况相符。龙华区因地处城市中心区域,大型城市建设用地斑块和绿地斑块并存,且连通性和团聚度也较高;秀英区因海口市西部发展的带动,造成该区域土地利用改变、建设用地斑块大量增加,景观类型趋于破碎化、复杂化分布格局。

表3 海口市建成区景观格局景观水平变化

3 结论与讨论

海口市建成区景观格局在各类型中以不透水表面景观占主导地位,达79.86%;其次是绿地和水面。而不透水表面指数是衡量城市化程度的重要指标,城市发展对土地利用的功能改变是驱动不透水表面增长和扩展的主要动力[4,14]。徐芮等[10]研究表明,海口市在1991—2014年间耕地和林地面积缩减最严重,成为城市建设用地的主要来源。随着海口城市外缘建设所带来的边缘效应,导致大量的自然地表迅速转变为不同功能的建设用地,城市不透水表面发生结构性变化,景观格局也随之呈现出多样化、复杂化、破碎化的分布格局。研究认为,斑块密度和平均斑块面积都能直观地描述和分析景观格局破碎化程度[9]。海口市建成区绿地景观类型斑块密度达28.80个·hm-2,远高于不透水表面和水面景观,且其景观形状指数最高,而平均斑块面积最低(仅为0.61 hm2),反映了绿地景观在城市建成区内的斑块破碎化、形状复杂化的景观空间分布格局。

通过对海口市建成区景观的类型水平和景观水平的分析表明,海口市建成区景观格局在各区域中,各指数呈现出一致的变化规律,根据不透水表面指数得出城市化水平从龙华区、美兰区、琼山区、秀英区依次降低,这与海口市各行政区的社会经济统计数据的分布状态相一致(表1),揭示了景观格局与人口密度、社会经济水平之间的内在联系,也反映了社会经济的快速发展是其景观格局显著变化的重要驱动因素[1]。琼山区为海口市老城区主要分布区域,社会经济数据相对较弱,各景观斑块也呈破碎化分布格局。龙华区因地处城市中心区域发展成熟,大型商业区和城市居住区高度聚集,中心城区的集聚效应显现,城市用地逐渐侵占周边植被、农田和水体等自然景观,演化成占主导地位的优势景观[19]。秀英区因海口市向西发展的带动,造成该区域土地利用改变,建设用地斑块大量增加,不透水表面景观平均斑块面积指数和最大斑块指数均最小,且该区域分布有大量的农林用地、高尔夫球场和野生杂草地,绿地面积较大,但斑块数量也较多,说明了该区域景观类型的破碎化、复杂化分布格局。

通过对海口市建成区景观格局的分析表明,城市化和人为干扰是影响景观格局空间分布差异的重要因素,也反映了海口建成区地表覆被的空间分布特征。在城市土地利用规划中,需要综合考虑社会经济和生态因素,制定科学合理的产业发展政策和土地利用政策,同时制定有效的环境保护与管理方案,加强对农林用地的保护和土地的集约利用,从而提高城市可持续发展水平。对此,本研究提出以下建议:①注重城市生态斑块之间的生态建设,增强生态斑块间的连接度。对于城市重要生态源地,如城市大型公园、海口五源河至城南湿地生态廊道,应重点保护和建设利用,并采取缓冲带等强化措施,提高城市生物多样性和系统稳定性,促进其生态服务功能的发挥。②在城市地表变化剧烈的区域,需对土地利用、产业发展合理布局,避免出现高密度不透水表面的建设用地斑块聚集,形成城市不透水表面、绿地和水面三者之间的协调统一分布,提高景观多样性和异质性,缓解城市热岛效应。③不透水表面也会影响城市径流速度及数量[20],因此在不透水表面指数较高的区域要重点考虑防洪防涝管理和排水管网规划,针对城市化过程中大型的自然斑块和廊道应予以重点保留和维护,而对径流较深的地区则应提倡透水性土地覆被(如海绵城市)的规划建设。

参考文献:

[1]俞龙生,符以福,喻怀义,等.快速城市化地区景观格局梯度动态及其城乡融合区特征——以广州市番禺区为例[J].应用生态学报,2011,22(1):171-180.

[2]刘珍环,王仰麟,彭建.不透水表面遥感监测及其应用研究进展[J].地理科学进展,2010,29(9):1143-1152.

[3]雷金睿,宋希强,何荣晓.滨海城市公园植物物种多样性比较——以海口市为例[J].生态学杂志,2016(1):118-124.

[4]刘珍环,王仰麟,彭建.深圳市不透水表面的遥感监测与时空格局[J].地理研究,2012,31(8):1535-1545.

[5]侯冰飞,贾宝全,冷平生,等.北京市城乡交错区绿地和植物种类的构成与分布[J].生态学报,2016,36(19):1-10.

[6]雷金睿,陈宗铸,杨琦,等.基于GIS的海口市景观格局梯度分析[J].西北林学院学报,2017,32(3):205-210.

[7]顾朝林,陈田,丁金宏,等.中国大城市边缘区特性研究[J].地理学报,1993,48(4):317-328.

[8]周亚东,周兆德.基于GIS与Fragstats的海南岛森林景观格局研究[J].中南林业科技大学学报,2015,35(5):78-83.

[9]田光进,张增祥,张国平,等.基于遥感与GIS的海口市景观格局动态演化[J].生态学报,2002,22(7):1028-1034.

[10]徐芮,谢跟踪,邱彭华.海口市土地利用格局变化图谱分析[J].江苏农业科学,2015,43(8):379-383.

[11]苏泳娴,张虹鸥,陈修治,等.佛山市高明区生态安全格局和建设用地扩展预案[J].生态学报,2013,33(5):1524-1534.

[12]韩文权,常禹,胡远满,等.景观格局优化研究进展[J].生态学杂志,2005,24(12):1487-1492.

[13]佘宇晨,陈彩虹,贺丹,等.基于MCR模型和Kriging的海口市景观格局优化分析[J].西北林学院学报,2016,31(3):233-238.

[14]Arnold C L,Gibbons C J.Impervious surface coverage:Emergence of a key environmental factor[J].Journal of the American Planning Association,1996,62(2):243-258.

[15]Stankowski S J.Population density as an indirect indicator or urban and suburban land-surface modifications[J].U.S.Geological Survey Professional Paper 800-B.Washington,DC:U.S.Geological Survey,1972:25-40.

[16]海口市统计局,国家统计局海口调查队.2014海口统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2015.

[17]裴刚,刘养洁,王国梁.侯马市景观格局梯度分析[J].国土资源遥感,2012,24(4):163-168.

[18]邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].2版.北京:高等教育出版社,2009.

[19]尹锴,赵千钧,文美平,等.海岛型城市森林景观格局效应及其生态系统服务评估[J].国土资源遥感,2014,26(2):128-133.

[20]刘珍环,曾祥坤.深圳市不透水表面扩展对径流量的影响[J].水资源保护,2013,29(3):44-50.