《数控车削加工与编程》课程信息化教学改革探索

2018-07-04张桂花范有雄

高 淼 张桂花 范有雄

(武汉软件工程职业学院 机械工程学院 湖北 武汉:430205)

1 信息化教学改革背景

《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》指出,教育信息化对于优化教育结构、合理配置教育资源、推进教育均衡、提高教育质量、培养创新人才,乃至全面实现教育公平与构建学习型社会都具有重要作用。高校教育信息化是实现高校教育现代化的战略选择[1]。从教育的视角来看,高校在信息化环境下呈现以下特征:教育观念现代化,教育环境网络化,教学过程交互性、开放性、协作性,教育内容数字化,教育资源全球化,教育管理自动化,学习终身化,学习个性化[2]。

《数控车削加工与编程》是中高职数控专业一体化的核心课程,本次信息化教学改革以数控“工匠”订单班学生为试点班,以培养学生能够独立完成零件的工艺、编程和加工。本文选择《数控车削加工与编程》课程中的经典指令《粗车循环指令G71》为例,探讨数控专业课程的信息化教学改革模式,旨在传授学生知识和技能的同时,更注重培养学生精益求精的工匠精神。

2 信息化改革教学策略

2.1 教学分析

数控加工是通过工艺分析、用程序代码控制机床加工的过程,其发展趋势为高速、高精度加工,以此为特点的高档数控机床在《中国制造“2025”》中被列为突破发展的十大重点领域之一,这种产业升级迫切需要具有工匠精神的专业数控人员。

本章节《粗车循环指令G71》选自高职高专规划教材《数控加工工艺与编程》模块三任务1:轴类零件轮廓加工,4课时。

授课对象为数控“工匠”订单班大二学生,他们已学会通过单指令实现简单零件的加工,本课任务需采用复合循环指令,刀具路径和工艺参数更为复杂,对学生挑战较大;学生善于动手实操,但学习动机不强,缺乏细心规范的工作习惯和精益求精的工匠精神。

根据以上分析,结合《数控程序员》国家职业标准和岗位技能要求,确定本次课教学目标如下:教学重点为轴类零件轮廓加工的编程及加工,教学难点为轴类零件轮廓加工刀具路径及工艺参数。

2.2 教学方法

鉴于本课任务难度较大、学生工作规范意识薄弱,采用任务驱动法,创设勇闯三关的“做中教、做中学”的教学情境,充分引导学生在闯关破障中团队协作,激发兴趣,养成工匠工作习惯。

2.3 教学手段

针对刀具路径抽象、参数计算较难、程序指令复杂的情况,引入手机云教材、微课、动画、云班课、Turning工艺参数APP、移动三维编程软件、交互式三维虚拟仿真软件等信息化资源与手段,化虚为实、化繁为简。

3 信息化教学改革实施

课前,教师在云班发布课程任务和加工零件图,学生自学手机云教材中的课件、微课、动画,对零件加工进行工艺分析,完成测试题;拟定刀具路径,拍照上传云班;并参与由教师主导的样本零件问题及原因讨论。

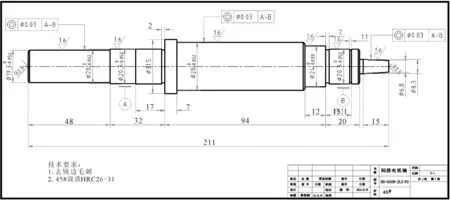

图1 加工零件图

教师根据反馈信息,调整教学,得出学生要完成此零件的加工,必须闯过工艺关、程序关、加工关。课中,教师组织学生明确闯三关:工艺关——程序关——加工关。

3.1 主动探究突破工艺关

3.1.1 工艺分析

此零件轮廓由倒角、直线、圆弧组成,毛坯为Φ35铝合金棒料,最大加工余量35,最小加工余量5,加工余量大且不均匀,因此,走刀路线的设置是关键。教师请小组代表根据课前制定的加工方案,上台展示。

3.1.2 刀具路径

学生提出的刀具路径主要有多次轴向走刀、径向走刀和仿形走刀三种。教师调用动画,直观呈现并比较三种走刀路径所用工时,然后通过云班发起投票,请学生按照最短走刀路线和空行程原则选择出最佳工艺方案,85%学生选择多次轴向走刀路径。主动探究、动画演示、投票参与让学生兴趣盎然,深刻理解数控加工追求卓越的精神,同时突破教学难点刀具路径选取。

3.1.3 工艺参数

借助Turning工艺参数APP,输入工件材料、毛坯尺寸、应用领域,直接得到工艺参数,避免了传统教学反复查询多种表格和手工计算对高职学生的困扰。最后教师再次发起工艺分析测试题,学生以平均分95分成绩通过,远远高于课前测试成绩,突破教学难点——工艺参数确定。

3.2 找茬闯关突破程序关

3.2.1 指令编程

学生通过移动三维编程软件直观了解G71格式及各参数意义,并严格按照格式编写程序,通过云班以作业形式发送给教师。

3.2.2 游戏找茬

教师即时评分,发现部分学生依然存在指令错误。教师开启找茬游戏,将错误指令投屏,让学生现场找茬,确保所有学生的程序都正确。随后组织不同难度等级的闯关游戏测试,强化记忆。学生在相互找茬和闯关游戏中深深体会工作细致的重要性,就此突破程序关,突出教学重点。

3.3 精准操作突破加工关

3.3.1 仿真加工

为验证工艺、降低安全隐患,学生进入仿真加工环节。交互式三维仿真加工软件对任何操作错误和程序错误都会进行报警并终止操作,给出提示信息,软件评分,提醒学生严格遵守安全操作规程和操作流程,培养学生安全责任意识和严谨的工作习惯。

3.3.2 现场加工

通过仿真加工后转入现场加工,学生领取坯料,通过装夹,对刀,录入程序进行加工,每个环节均可查看微课来辅助操作,工厂技师巡回指导,学生在充分的指导下完成加工,深刻体会工匠匠心制作的过程和成就感。

3.3.3 工件测量

加工完毕后检测零件尺寸,填写工件检测报告,并将零件和报告拍照后上传云班。

3.3.4 技师点评

教师通过实物展台对比展示学生提交的零件,技师现场评分,教师开启云班讨论:同样的工艺参数和路线,不同的学生为什么会生产出精度不一样的零件?使学生进一步意识到精细化操作的重要性,培养学生务实的工匠精神,突破加工关。随后学生按照企业6S标准清扫现场、整顿工具和保养机床。

3.3.5 课后作业

课后,学生完成云班巩固性测验,并完成轮廓更复杂的零件仿真加工,使用云班课进行软件评分。

3.3.6 过程评价

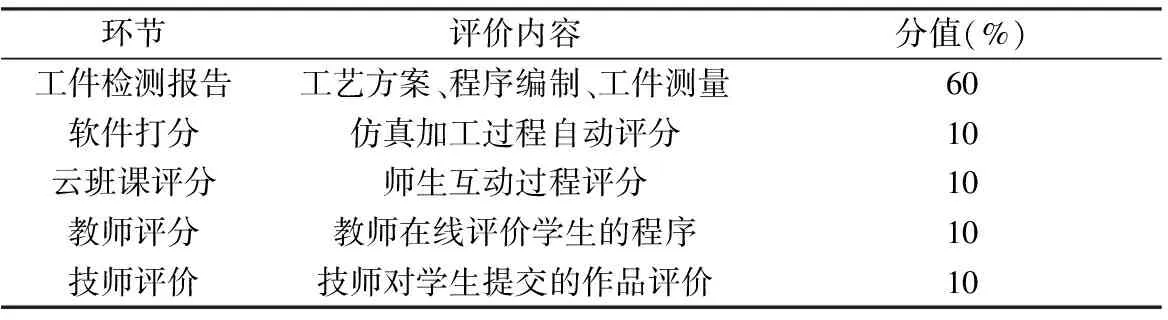

最后,教师整合课前课中课后评分,包括工件检测报告得分、软件打分、云班表现、教师评分和技师评分(见表1) ,表现优异的授予“工匠能手”称号。

表1 学生得分比例分配

4 信息化教学改革的启示

4.1 信息化课堂组织激发了学生的学习兴趣

本次信息化教学改革遵循建构主义教学理论,以学生为主体,“做中教、做中学”的情景式体验提升了加工技能,编程完成率百分之百,加工成品合格率明显提高。将课堂教学类化为游戏闯关,同时融合现场投票、现场投屏找茬和即时多元评价,激发了学生的学习兴趣和积极性,课堂满意度明显提高。

4.2 信息化资源手段降低了学生的学习难度

信息化课堂拓展了学生的学习维度,降低了学习难度;动画、微课、手机云教材、移动三维编程软件丰富了教学内容的呈现方式,Turning工艺参数APP化繁为简,云班实现了教学情况的即时反馈,交互式三维仿真加工软件规范了操作、校正了程序,降低了安全隐患。在信息化资源中,将精准、细致、务实的工匠精神全程渗透,促进学生可持续性发展。

[1] 中华人民共和国教育部.教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)[R].2012.

[2] 蒋艳红.江苏省高校教育信息化发展策略研究[D]. 徐州:江苏师范大学,2012.