针刺激痛点治疗小儿脑瘫足内翻的疗效观察

2018-07-03冷情英张新斐郑文华曾晓林莫昊风胡淑萍

冷情英,张新斐,郑文华,曾晓林,莫昊风,胡淑萍

脑瘫足内翻是脑瘫患儿损伤到锥体系或(及)锥体外系, 影响肌张力,造成下肢内、外侧肌群肌张力不平衡, 内侧肌肉肌张力高, 而外侧肌张力相对较低,则导致足向内翻的趋势及足趾屈, 形成内翻尖足[1]。足内翻可以发生在单足或双足,在发育过程中,由于足的肌腱和韧带(后侧和深部的)发育出现迟滞,未能与足部其他的肌腱韧带的发育保持同步,其后果是这些肌腱和韧带将足的后内侧牵拉向下,导致足向下向内扭转,足部的各块骨头因此处于异常的位置上,足部内翻、僵硬,并且不能回到正常的位置。激痛点是肌筋膜激痛点(myofascial trigger point,MTrPs)的简称,也称为触发点或扳机点。最早由美国临床教授Janet Travell提出,认为“肌筋膜疼痛触发点是一个在骨骼肌上能够激惹疼痛的位置,这个位置通常可以摸到一个拉紧的紧张带和条索样的结节”。针刺或持续压迫(10s)激痛点处常可引起该肌肉相关区域紧张带或条索样结节松解[2]。足内翻严重影响了患儿的生存质量,同时对患儿家庭及社会造成了巨大的负担。本研究观察针刺肌筋膜激痛点(以下称激痛点)对脑瘫足内翻的疗效,寻找治疗足内翻的有效方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2016年3月~2017年3月收集于广东三九脑科医院康复训练中心的脑瘫足内翻患儿共40例,均符合2006 年全国小儿脑瘫康复学术会议制定的西医诊断标准[3]。纳入标准[4-6]:符合痉挛性脑瘫诊断标准且为足内翻;无需借助辅助器具可单独行走10m;年龄在2~6岁;自适应试验中能充分合作;治疗前18个月内无外科手术。排除标准:针刺不配合,病情不稳定者;合并其它脑病(脑血管意外、脑炎、一氧化碳中毒、颅内占位等);先天性马蹄内翻足;营养不良;足外伤、周围神经麻痹及小儿麻痹症等其它原因造成的足内翻者。患者随机分为2组,每组20例。①对照组:男12例,女8例;平均年龄(4.01±1.60)岁;平均病程(35.20±3.21)个月。②观察组:男10例,女10例;平均年龄(3.90±1.70)岁;平均病程(34.96±3.18)个月。2组一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 方法 对照组给予常规康复疗法,Bobath法:对足内翻患者踝关节背屈外翻作为远端关键点进行控制,以缓解踝关节的跖屈、内翻;踝足矫形器:肌张力很高使用硬踝AFO,轻度痉挛使用动踝AFO;Rood法:快速刷擦足外背侧区诱发足外翻,或者按压第三、四足趾刺激使足外翻。针刺:取穴患侧足三里、三阴交、悬钟、解溪、丘墟穴、足临泣[7]。皮肤常规消毒后,采用 0.25mm×40mm一次性毫针直刺,采用提插捻转平补平泻手法,以局部酸胀感为度。留针30min,每日1次,每周5d,维持1个月。观察组在对照组基础上加用激痛点针刺法:找出胫骨后肌触发点(胫骨中段和上段的交界位置)和踇趾长屈肌的触发点(小腿后中下段,在跟腱起始的位置,跟腱深面)进行针刺,在相应部位消毒,快速进针,施逆时针泻法,以患儿舒适为宜,留针30min,每日1次,每周5d,维持1个月。

1.3 评定标准 ①内翻角度测定:患者取俯卧位,足踝部放于床缘,以踝后方两踝中点为轴心,以小腿的后纵轴为固定臂,轴心与足跟中点的连线为移动臂,嘱患者患侧下肢踝关节进行屈伸活动,在足内翻角度最大时,测量足内翻角度。由同一名治疗师对患者进行测量,记录治疗前后患者的最大足内翻角度。②人体自适应(Adaptation Test,ADT)值测定:运用动态姿态平衡仪(BALANCE MANAGERSMART EQUITEST),测量当支持面突然倾斜和意想不到的变化时,尽量减少晃动的能力。受试者穿上安全防护衣站在动态姿态平衡仪动态平台上,在受试者做好准备后,动态平台分别随机进行脚趾向上和脚趾向下5次转动,转动速度为20度/s,转动角度为20°。通过记录压力传感器上的力学信号,并将其转为数字信号输入电脑,然后通过电脑软件系统自动进行分析处理,得出每次试验的人体摆动能力值(本文取脚趾向上方向的5组摆动能力值平均值进行研究)。③小腿肌群肌张力的评定:采用国际通用的改良Ashworth量表分级评定患者肌痉挛情况,级别越高,表示肢体痉挛程度越重。

2 结果

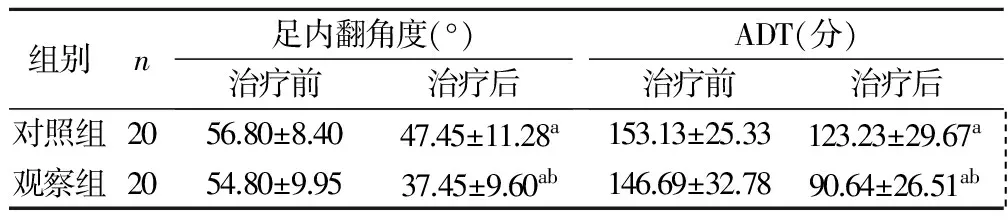

2组足内翻角度较治疗前明显提高(均P<0.05),观察组更高于对照组(P<0.05);2组ADT评分均较治疗前明显降低(均P<0.05),观察组更低于对照组(P<0.05)。见表1。

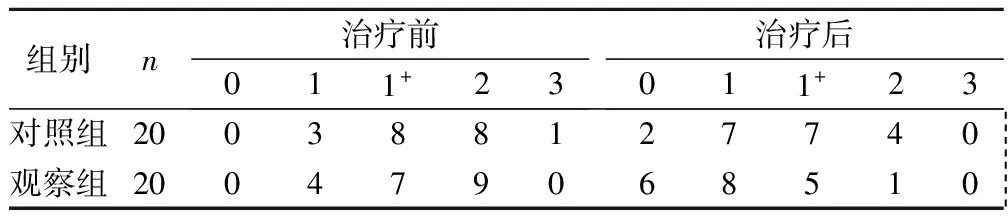

2组Ashworth量表分级较治疗前均明显降低(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。见表2。

组别n足内翻角度(°)治疗前治疗后ADT(分)治疗前治疗后对照组2056.80±8.4047.45±11.28a153.13±25.33123.23±29.67a 观察组2054.80±9.9537.45±9.60ab146.69±32.7890.64±26.51ab

与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

表22组治疗前后Ashworth量表分级比较 例

2组与治疗前比较,P<0.05;治疗后组间比较,P<0.05

3 讨论

中医学认为,奇经八脉中的阴、阳跷脉分主一身左右之阴阳。此二者起于足部,分别循内、外踝上行于下肢,故其与下肢运动功能有密切联系。《难经·二十九难》:“阳跷为病,阴缓而阳急;阴跷为病,阳缓而阴急”。肢体阴阳失衡,阴跷拘急、阳跷纵缓而产生足内翻[8]。 故有人认为足内翻主要是因为气血运行不畅,筋脉失养,神无所附,肢无所用,阴阳失衡所致[9], 而治疗以下肢内侧面痉挛、拘急,外侧面弛缓为主要表现的足内翻,应以针刺阴跷脉为主[10]。也有采用补缓泻急的针刺法则,使阴阳调和,疾病乃治。本章中选用足三里为阳明经的合穴,又是胃下合穴,故针刺该穴可使脾胃强,振奋阳明经气血,活血疏筋,通经活络;三阴交穴,属足太阴脾经,为足三阴经交会处,可调节三阴经循行部位及肝、脾、肾的气血阴阳失调[11]。足少阳之足临泣,属胆经之腧穴,通于带脉,《难经·二十八难》:“带脉者,起于季肋,回身一周”。故带脉功能可总结为“总束诸脉”,健运腰腹和下肢,针刺足临泣穴,不仅可以激发足少阳胆经之经气,且能调控下肢肌张力之失衡,使“阳缓而阴急”症状得以改善[12]。

激痛点有不同的发病机制学说,有一种观点认为激痛点内有许多“激痛病灶小点”,经刺激可引起疼痛、牵涉痛及局部肌肉抽搐反应的敏感感受器或敏感神经末梢[3],针刺激痛点引起的局部抽搐反应与拉紧的张力带密切相关[13]。针刺刺激或破坏触发点,引发强烈脊髓反射,改变或破坏了脊髓中枢的感觉支配区,达到止痛效果,使张力带放松。再对患侧下肢施以康复训练,如结合Rood法,踝足矫形器,Bobath法等常规康复能促进足背屈、外翻动作出现,改善患者的下肢运动功能和步行速度,提高患者的日常生活能力。与此同时,患侧挛缩的跟腱逐步松解,踝关节活动度增大[12]。

脑瘫目前属于难治性疾病之一,既是患者家属的心病,对医生来说也是比较棘手,寻找一种更好的治疗方法是迫切需要的。足内翻导致患足支撑面减小,影响了支撑面的稳定性,表现出身体重心不平稳、无规律等特点;又因为脑瘫儿童由于紧张性反射存在,其肌张力增高,肢体的控制能力及平衡功能减弱[14]。肌张力的增高直接导致了足内翻或者足外翻,故减低肌张力是解决结构和姿势异常的关键。

ADT正常反应,随着反复试验,力反应值逐次降低,并相对稳定在一定水平上,5次测试平均分值低;适应不能的反应是力反应值不随试验进行而降低,5次测试平均分值高。此法借鉴针刺激痛点缓解肌肉痉挛的优势,结合自适应试验可以看出治疗前2组ADT平均分值无明显差异,而治疗后观察组ADT平均分值较对照组的ADT平均分值低,同时随着反复试验观察组的分值变小且相对稳定,而对照组的分值变化不大,说明治疗提高了患者的自适应能力,故结合针刺激痛点疗效更佳,可以有效降低小儿脑瘫小腿后内侧肌群张力,缓解足内翻,值得推广。

本文把治愈标准定为肌张力恢复正常或者降低3个等级及以上,笔者认为更符合目前小儿脑瘫的现状,但非国际标准,在今后的研究中加以改进。鉴于本次研究数量较小,治疗周期较短,年龄偏小以及是否还有其他激痛点,有待于进一步研究[12]。

[1] 张涛. 脑瘫足内、外翻发生机制的探讨[J]. 中国继续医学教育, 2015, 8(7): 203-204.

[2] 朱田田, 马重兵, 盛雪燕, 邢家铭, 严兴科. 激痛点针刺疗法临床研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2015, 30(3): 812-812.

[3] 王东梅. 1277例脑瘫儿童临床特征多因素调查研究[D]. 陕西:陕西中医药大学, 2016,1-31.

[4] Fiona D,Morris ME, Baker R, et al.Gait classification in children with cerebral palsy: A systematic review [J].Gait& Posture ,2007,25 (1): 140-152.

[5] Brown CR,Hillman SJ,Richardson AM,et al.Reliability and validity of the Visual Gait Assessment Scale forchildren with hemiplegic cerebral palsy when used by experienced and inexperienced observers [J]. Gait &Posture,2008,27(4): 648-652.

[6] Kaat D, Guy M, Hilde F,et al. Do dynamic and static clinical measurements correlate with gait analysis parameters in children with cerebral palsy [J].Gait &Posture,2006,24(3): 302-313.

[7] 石学敏. 针灸治疗学[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1998.

[8] 王文熠, 倪丽伟, 李景轩. 不同透刺法治疗中风后足内翻临床观察[J]. 上海针灸杂志, 2015, 34(6): 523-523.

[9] 胡晓英,周国平,张昕."治未病"思想对防治中风后足内翻的指导意义[J].湖南中医杂志,2015,31(3):139-141.

[10] 杨丹, 姜美玉, 杨孝芳. 针刺跷脉穴配合康复治疗中风后足内翻疗效观察[J]. 上海针灸杂志, 2014, 33(4): 299-302.

[11] 金文燕. 加刺下肢阳踞脉交会穴治疗中风后足内翻的临床观察[D]. 黑龙江:黑龙江中医药大学, 2015, 23-24.

[12] 荣积峰, 黄强民, 刘琳. 针刺肌筋膜疼痛触发点对脑卒中痉挛型足下垂和足内翻的疗效[J]. 中国康复理论与实践, 2017, 23(5): 593-594.

[13] 刘琳,黄强民,彭金凤 . 干针治疗上斜方肌肌筋膜疼痛触发点效果的Meta分析[J]. 中国康复医学杂志, 2015, 30(3): 269-275.

[14] 李海,丁建新,周安艳.足底压力式步态分析技术在痉挛型脑性瘫痪儿童步态研究中的应用[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2006, 28(12): 818-821.