延平区蓝喉蜂虎调查报告

2018-07-02黄清山张贵珍刘文忠郑玉光

黄清山,张贵珍,刘文忠,郑玉光

(1.南平茫荡山国家级自然保护区,福建 南平 353000;2..延平区洋后林业站,福建 南平 353000 3.南平市摄影家协会,福建 南平 353000)

蓝喉蜂虎Merops viridis是佛法僧目蜂虎科一个中等体型的鸟类,蜂虎科主要分布于旧大陆和温带地区(非洲及欧亚大陆南部),全球共有24种我国分布6种,蓝喉蜂虎与同科其他种类的区别是喉蓝色。体长28cm(含延长的中央尾羽)的偏蓝色蜂虎,成鸟头顶及背巧克力色,过眼线黑色,翼蓝绿色,腰及长尾浅绿,亚成鸟尾羽无延长,头及背绿色。在我国夏季繁殖于湖北及长江以南,海南岛为留鸟,国外分布于东南亚、大巽他群岛及菲律宾。是一种不常见的鸟类[1][2]。

1 调查时间及方法

2015、2016、2017年的5月至 8月期间对延平区境内的蓝喉蜂虎进行定点观察,使用8-10倍双筒望远镜结合照相机进行观察记录影像,用GPS进行定位。并如实记录相关信息。

2 调查结果

2.1 蓝喉蜂虎在延平区的分布

2.1.1 分布地

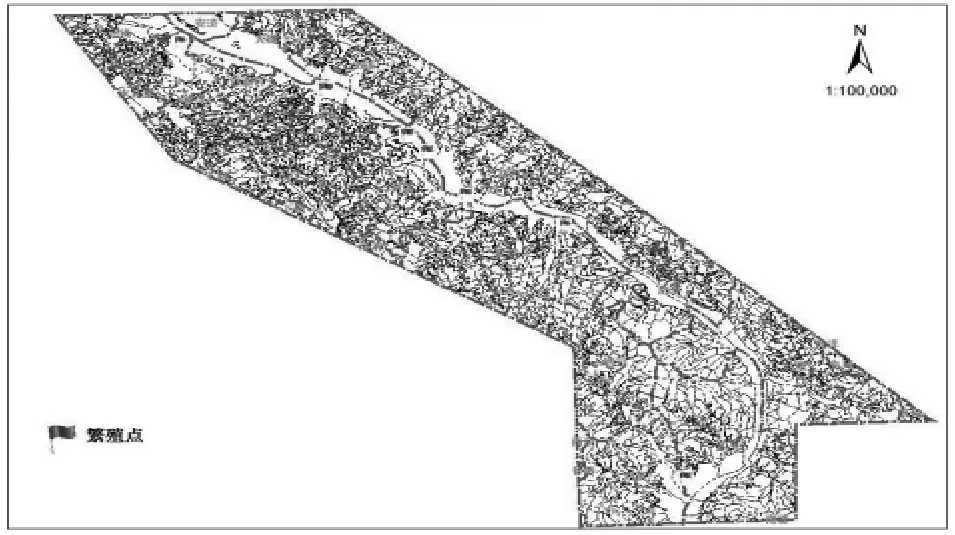

延平区蓝喉蜂虎分布地理位坐标,东经:118°13′31.935″—118°28′41.358″北纬:26°25′27.701″—26°35′15.807″。 即为闽江周边 4 个乡镇(夏道、炉下、太平、樟湖)的沿江村落,其中现存繁殖点有6个,分别在徐洋、洋坑、瓦口、斜溪、儒罗、葫芦山、南溪等村境内的河边裸露的土坡,坡度35。以上,具体分布如附图1。

图1 延平区蓝喉蜂虎繁殖点示意图

2.1.2 生境

蓝喉蜂虎在延平区主要栖息于沿河岸线周边,两岸山地的生境为杉木、马尾松人工林,沿河岸植被乔木以绿竹、毛竹为优势种但竹林内尚有榕树、杜英、木荷 、朴树、枫杨等乔木阔叶树;灌木类有盐芙木、水团花、山苍子及孝顺竹等;草本层以五节芒、芦苇、芒、荩草等为主,竹类、阔叶树、五节芒、芦苇、枯树枝干和电线都是蓝喉蜂虎的栖息场所。

2.1.3 数量

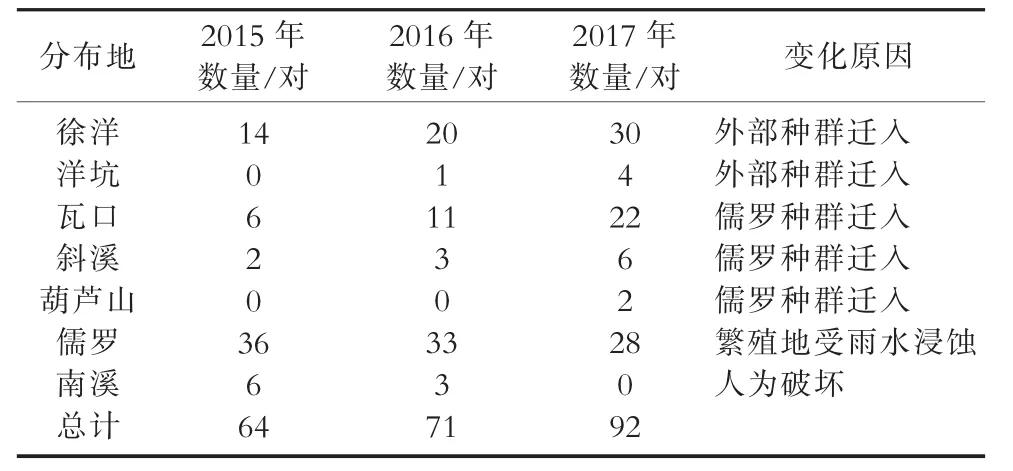

表1 延平区蓝喉蜂虎变化情况

从表1可以得知,延平区蓝喉蜂虎的总体数量逐年递增。但各分布点的数量变化略为不同,徐洋、洋坑、瓦口、斜溪等繁殖点的种群数量在增加,其中洋坑是2016年新增点,葫芦山村是2017年的新分布点,而儒罗种群正在下降,主要原因是适宜其营巢地的场所不断地被雨水冲刷破坏,五节芒等植被生长逐渐浸占其营巢地,使适宜营巢点减少。南溪点营巢地的消失则是人为采沙占用其营巢地,使适宜营巢点丧失。

2.2 蓝喉蜂虎在延平区的居留型

通过3年对蓝喉蜂虎的观察:每年5月初至8月中下旬是蓝喉蜂虎在延平区的居留时间,总居留时间在3个半月至4个月,总的情况是:不管群体或个体都是来的时间早回迁的时间相应也早,但前后相差不到10天,蓝喉蜂虎刚迁徙来的时候,由于长期奔波体力消耗极大,因此蜂虎看起来较为消瘦,而迁徙前蜂虎尽可能捕食猎物积蓄能量,因此看起来体态丰满。从居留情况说,蓝喉蜂虎在延平区属夏候鸟。

2.3 蓝喉蜂虎的繁殖行为

2.3.1 占区和领域

蓝喉蜂虎属营群巢鸟类,所以它没有明显的占区行为,如果从护巢角度出发,蓝喉蜂虎有共同护巢的行为,如曾经观察到7到8只蓝喉蜂虎集体驱赶入蛇类的共同护巢行为。蓝喉蜂虎同类间没有观察到激烈争夺巢区的现象。

2.3.2 求偶与配偶形成

蓝喉蜂虎求偶初期会进行聚集,在炉下斜溪村的大排沙场点5月中下旬到6月底均有蓝喉蜂虎聚集,最多的一个小枯枝上可聚集13只蓝喉蜂虎,但其求偶过程相对平和,当前仅观察到雄鸟捕一只昆虫吸引雌鸟进行求偶的行为。一旦配对则配偶相对固定,目前观察早期配对的雌雄配偶未发生变化,配对均为一雄一雌。正常情况当配偶回来时,栖于枝头的另一方会张开翅膀、展开和抖动尾羽,并大声鸣叫表示欢迎,配对成功后则群体分开。开始营巢和繁殖后代。

图2 求偶与配偶

2.3.3 巢和筑巢

蓝喉蜂虎在陡岸滩上凿穴营巢,在延平区主要是含沙量较高的土壤上营巢,如含沙量高的公路两侧的陡岸、塌方、建设弃土或其他原因产生土丘、土坡都是蓝喉蜂虎可能选择的营巢点。如斜溪大排沙场营巢点是开挖公路形成的陡坡,儒罗海峡新村营巢点是新村建设挖开山体所堆积的土坡。巢穴的构建多为水平或略向上倾斜,有的巢有3至5个出口。巢穴深最深可达2m,但多数20~100cm,营群巢,但巢间距离较分散,往往是一个大的坡面营10~20个巢穴,较小的坡面仅营1~3个巢。雌雄鸟共同凿穴营巢,凿穴时蓝喉蜂虎将喙尖和两翼的腕骨成三角支撑,双腿向后刨土,如人踩自行车一样刨土。蓝喉蜂虎每年都会营巢,但也会利用旧巢,并对其进行重新整理。

2.3.4 卵和孵卵

窝卵数一般2~4枚,正常隔2天产1枚卵,从产第1枚卵起亲鸟就开始孵卵,孵卵基本由雌鸟承担,但雄鸟也会参与,约20天左右雏鸟相继出壳,出壳前后相差时间与产卵时间相同,先产的卵先出壳。所以,巢中的雏鸟往往大小不一,且出巢时间也相差2至6天。亲鸟产卵期间会进食沙土或食取沿河岸边沙场堆积在沙中的河蚬壳,这种行为可能为了补充体内钙质。每隔一定时间也会沙浴,去除体上的寄生虫。

2.3.5 雏及生长发育

雏鸟留巢约30天,期间雌雄双亲平等为每只雏鸟喂食,雏鸟发育迅速,出巢时体重比双亲重,从外表看比亲鸟更为丰满。雏鸟一离巢即能飞翔,期间没有学习飞翔的过程。雏鸟飞离巢后和亲鸟在离巢一段距离的植被上栖息,有时也会回到巢穴栖息。在延平区蓝喉蜂虎1年仅能育1巢卵,每窠大多为2只雏鸟,偶见1只,极个别也有4只,但2只最常见。雏鸟出巢后经过10至20天就开始与亲鸟进行迁徙,迁徙情况是先完成育雏过程的家庭先行迁徙,然后陆续完成迁徙,但时间间隔不长,一般相差10天左右[3][4]。

2.4 蓝喉蜂虎取食策略及食物

图3 蓝喉蜂虎取食

2.4.1 取食策略

捕猎时主要在栖木如树顶枝条、树桩、枯枝上注意飞行中的昆虫,它们警觉地伏于有利位置,不时转动头部全方位进行扫视。然后出击飞行,有时在飞行过程中会做翻身和扭动身体的动作,很快就将猎物摛在嘴里,然后滑翔回到栖木上。捕捉猎物后,将猎物抛到空中用喙尖夹住,并在栖木上狠砸数下,使猎物摔死或晕厥。对带刺的猎物,用喙咬住猎物尾尖附近,在栖木上摩擦,使蜂体内的液体被挤出来,将刺及毒囊去除,然后整个吞下。育雏时也是先将猎物经过上述处理后,再进行喂养。为了节约体力,在延平区蜂虎大多数通过选择位于河流交叉处、山体突出河流的地方作为栖息地。这样能够充分利用气流在高处盘旋追捕猎物,在飞翔过程滑翔时间长,鼓翼时间短。直线出击捕猎是蓝喉蜂虎主要捕食策略,一般一发现猎物,蓝喉蜂虎就迅速地直线出击在猎物位置的水平或略向下飞行,直达猎物正下方用喙向上一伸,准确地捕获猎物。大多情况下蓝喉蜂虎只捕食中小型昆虫,如蜜蜂、豆娘、蜻蜓、粉蝶、牛虻等体型中等的食物,但在食物缺乏情况下或育雏期间较大的胡蜂也会列入食物清单。从生物学上说蓝喉蜂虎在长期进化过程中,逐步寻找有利于自身的捕食方式和策略,包括节约体力、提高捕食效果等方面都相当卓越。从某种程度讲蓝喉蜂虎是机会主义者,其找准的猎物及难逃脱,且食物种类也较为丰富。每天捕食时间主要集中于清晨到上午11时,下午3时至黄昏两个时间段。夜晚和中午则栖于巢区附近林中树上,其夜栖时的生态状况目前未开展观测。

2.4.2 食物组成

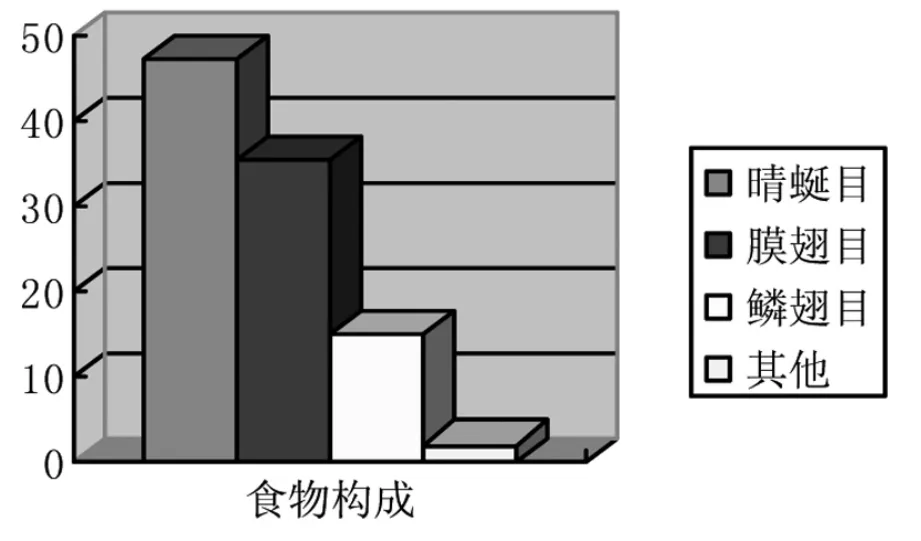

蓝喉蜂虎在延平区主要食物类是昆虫。膜翅目中的蜂类是其最喜食猎物,但由于其栖息地在延平区离水边均不超过1km,所以栖息环境中蜻蜓目的昆虫数量更为丰富,因此成为主要食物来源。此外鳞翅目的中小型蝶类、蛾类也是重要食物来源。在产卵期间和迁徙前也会补充河蚬的壳或沙子[5]。

图4 食物构成

3 问题与讨论

3.1 保护

蓝喉蜂虎营巢地都在沙坡地上,很容易受到水浸、塌方影响,特别是其在延平区繁殖期间正处于夏季,台风和雷阵雨天较多,暴雨经常造成巢穴塌陷。影响育雏甚至造成雏鸟死亡,如今年台风带来的降雨使儒罗营巢点的巢穴多数塌陷,致使今年大多巢穴仅育雏1只,低于往年。这种情况如不采取人为干预,任由发展必然影响其种群发展,其他营巢点也有人为和自然损毁的情况,建议进设人工营造育巢地或对现有的营巢地进行修复改造。

3.2 蓝喉蜂虎迁徙路线和地点

目前延平区蓝喉蜂虎的种群来源及迁徙路线尚未不明确,建议在条件成熟时,通过环志及沿途各省各国相关单位或固体组织相互协作来完成蓝喉蜂虎迁徙路线监测。

3.3 生殖族群分布

由于现有仅靠人力观察,延平区境内的蓝喉蜂虎生殖族群分布情况尚没有办法完全搞清,建议有关部门加大投入人力和物力进行族群监测,进一步了解蓝喉蜂虎族群分布情况。

3.4 夜栖行为追踪

蓝喉蜂虎白天行为当前已有初步了解,但关于其夜栖情况目前尚未观察,建议相关团体或鸟类爱好者能开展蓝喉蜂虎夜栖监测,全面了解蓝喉蜂虎的生物学和生态学行为。

[1]约翰.马敬.中国鸟类野外手册[M].湖南教育出版社.2000.

[2]鲁长虎,费荣梅.鸟类分类与识别[M].东北林业大学出版社.2003.

[3]刘晓菲.全世界130种鸟的彩色图鉴[M].中国华侨出版社.2013.

[4]李昕.动物百科全书[M].中国华侨出版社.2013.

[5]邱天火.金门栗喉蜂虎栖息地恢复[J].第三届两岸生态保育和自然保护区建设交流会.2016.