基于工业考古学方法的铁路工业遗产价值分析

——以胶济铁路济南段为例

2018-07-02王天雪江海涛

王天雪,江海涛

(山东建筑大学建筑城规学院,山东济南250101)

0 引言

工业革命推动了经济的发展和技术的进步[1],促进了城市景观和人类生活方式的转变。随着时间的推移,城市范围不断扩大,以前处于城市边缘的工业建筑,现在都处在了城市中心的位置,大量的工业遗产(如工业厂房、设备、铁路、桥梁等)成为城市更新的淘汰品,其保护更新等问题亟待解决。火车是工业革命发展的推动者[2],胶济铁路于1899年开始由德国修建,并于1904年竣工,一、二战后又经历日本建设时期,是我国较早修建的铁路动脉,也是山东第一条铁路。横贯山东腹地,深刻影响了其沿线的社会、经济和文化。对胶济铁路工业遗产价值的研究是实现我省新旧动能转换、形成城市新格局的重要途径。

19世纪中期,作为工业革命源头的英国首先开始重视工业遗产保护的问题;20世纪中期,欧洲出现了以工业考古为开端的工业遗产保护[3];20世纪20年代,近代考古学作为一门科学出现在中国,以田野调查发掘工作为基础,并有一套完整、严谨的方法论[4]。中国的工业遗产保护以2003年的《无锡建议》为开端,此后,俞孔坚将我国的工业遗产分为近代工业遗产和现代工业遗产2类[5],对旧工业建筑保护的原则与方法进行了大致的划分。王建国对国内外旧工业建筑的保护改造理论与实践进行了系统的梳理,提出了改造的相关设计方法与技术策略[6]。徐苏斌分析了包括经济价值的工业遗产价值的总体构成[7]。但目前我国铁路遗产保护主要以中东铁路、滇越铁路为主,山东境内铁路遗产尚未形成完善的基础资料和研究体系。工业考古学的工作就是研究工业大发展时期物质性的工业遗迹、遗物的记录并分析其去留价值。文章基于工业考古学理论对胶济铁路济南段沿线铁路工业遗存现状和价值分类,归纳了现存全部站点工业遗存的状况和特点,分析了胶济铁路济南段工业遗产价值,为胶济铁路济南段线性铁路遗产进一步研究提供基础。

1 工业考古学与工业遗产概述

1.1 工业考古学概述

1.1.1 工业考古学的定义

根据下塔吉尔宪章定义,工业考古学是一门以由工业流程产生的所有类型证据为研究对象的交叉学科,如文档资料、人工制品、地层情况、建筑物、人类居住区、自然景观与城镇景观都属于工业考古学的研究范畴。工业考古学以调查研究为基础,揭示了工业遗产过去与现状的关系[8]。

1.1.2 工业考古学发展历程

工业考古学一词最早在20世纪50年代初期由唐纳德提出。1955年,迈克尔在《工业考古学》中将工业考古学引入到出版文献中[9],并提出“工业考古学是研究产生于工业革命早期遗留的学科”的定义[10]。1973年英国成立了“工业考古协会”,1981年转为英国皇家历史遗迹调查委员会,并持续地保持与发展着对英国工业遗迹的记录[11]。

1.1.3 工业考古学的研究方法

工业考古学是考古学的一个细化分支,其研究方法包括层位学、类型学以及对建筑历史痕迹的观察和分析。其中,层位学的目标是通过观察和研究当前的物质遗迹重现建筑历史的发展历程,并分析两者之间的联系以重建空间发展序列[12];考古类型学主要用来研究遗迹和遗物的形态变化过程,找出其先后演变的规律。分类是考古类型学的基础工作[13],结合层位学、类型学中的分类方法,对工业遗产及其价值进行分类。

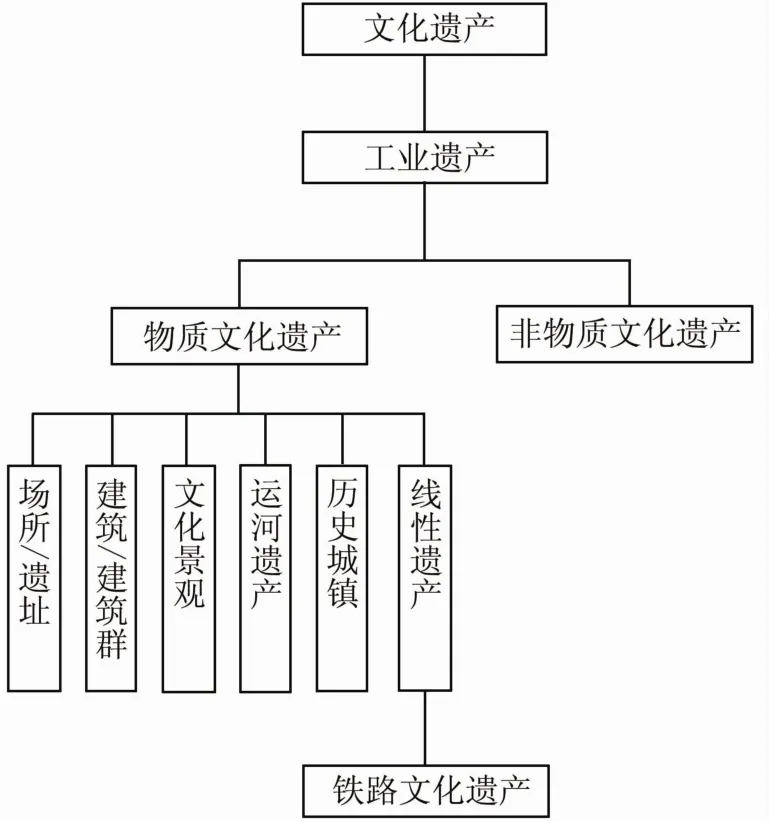

1.2 工业遗产与铁路遗产的关系

工业遗产在世界文化与自然遗产体系中应属于文化遗产的范畴,工业遗产作为文化遗产的分支,具备文化遗产的一般特性,又具有区别于其他文化遗产的特点。工业遗产把工业遗存的价值上升为遗产,调查、研究和保护的内容包括可移动和不可移动遗产,物质和非物质遗产[1]。在物质文化遗产方面,工业遗产涉及场所、纪念物、文化景观、线性遗产、运河、历史城镇或历史中心等文化遗产的主要形态类型[14]。《下塔吉尔宪章》中定义工业遗产为具有历史、技术、社会、建筑或科学价值的工业文化遗迹,包括交通运输及其基础设施和工业相关的社会活动场所[15]。铁路文化遗产是工业遗产中的一个重要分支,基本具有工业遗产的特征,也具有自己的特性,如图1所示。

图1 工业遗产与铁路遗产关系图

2 胶济铁路济南段铁路遗存现状

胶济铁路济南段的竣工,标志着胶济铁路实现全线通车[16]。济南段的济南、北关、黄台、历城、八涧铺、郭店、十里堡、龙山、枣园寺、明水和普集等11处车站均在1904年由德国始建,遗产样本类型多样。

以工业考古学的方法分析胶济铁路济南段铁路遗产,可划分为物质类遗产和非物质类遗产。通过2016~2017年的田野调查,发现济南段沿线的工业遗存,主要以车站建筑为主,各站点片区遗存的完整性较低。将胶济铁路济南段沿线全部11个站点铁路遗存现状按照划分类别进行阐述。

2.1 物质类遗产

车站建筑 以济南站为代表的德国文艺复兴初期建筑艺术风格,1904年由德始建,后于1915年重建,为特等站。大厅一层全部为蘑菇石砌筑,开3个圆券式洞门;转角处为双层高大粗壮的圆柱,顶部饰爱奥尼克柱头;中部檐板半圆形隆,置圆钟,强调中轴线;整体立面做对称处理,线条简洁大方,门窗比例协调[17],如图2所示。而黄台站则是胶济铁路济南段唯一保存下来的德建车站,具有四坡的传统小灰瓦屋面,屋顶上有吻兽花脊;粗石边框的大半圆拱形门窗与石扶壁小尖塔建筑形式的融入,将德国青年风格派与济南当地民居形式融合。

辅助建筑 始建于1910年的济南机务段,根据历史图片资料显示原机务段包含水塔、扇形车库、人工机车转盘、附属设施等建筑。现保留原水塔一座和人工机车转盘,原人工转盘位于机务段院门内侧,后改为电机转盘,转盘铁轨光亮,仍在使用中,如图2所示。

图2 济南站现状图

构筑物 济南机务段水塔名为“通和塔”,塔高约为40 m,建筑面积约为200 m2,塔身由红砖柱承重,由红砖垒起呈八棱形,外面水泥抹灰砖砌墙体;整座水塔的塔基部分是由石头垒砌,且其塔基部分高约为10 m;塔基部分呈四面矩形,毛石装饰;水塔的顶部为三重檐屋顶结构;最顶端模仿中国传统的八角亭,呈现别致的宝葫芦状小塔,小塔既有避雷的功能,又起到装饰的作用。塔基部分由毛石砌筑,加之四坡屋顶,德式建筑风格明显。

涵洞桥梁 按当时桥梁标准,胶济铁路修建有特大桥1座、大桥19座、中桥48座、小桥915座和涵渠182座,全部涵洞桥梁共有1165座[18],其中部分桥梁现在依然具有使用功能。明水站在德建时期建造的涵洞是济南段中现存最完整的。

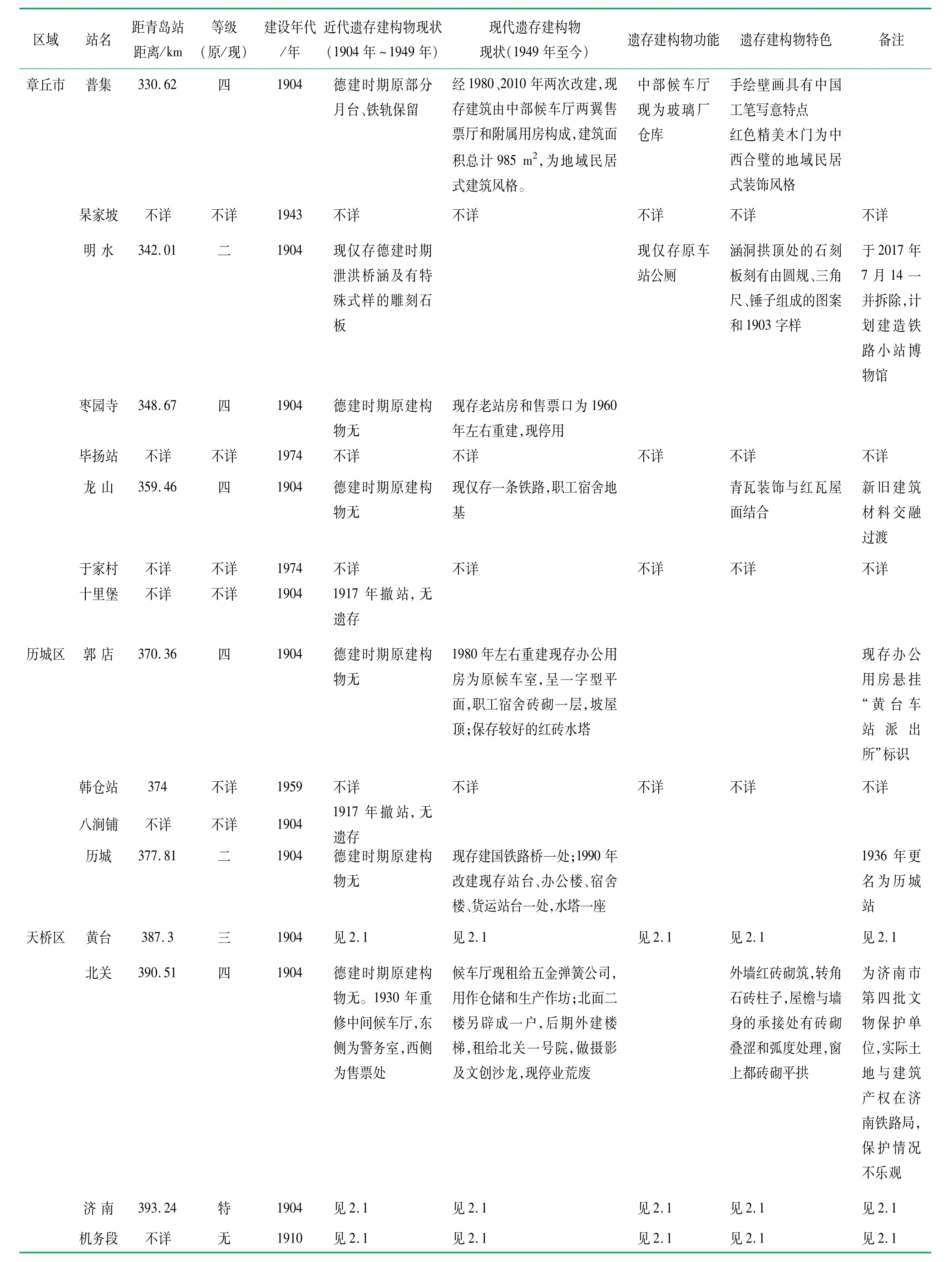

沿线其他站点建筑物质类遗存情况 除济南、黄台站的德国、日本建设时期站房建筑保存完好外,济南段其余各站点遗存均存在改建、重建或保存不完整的遗存情况。现将其余站点建筑物质类遗存做概览表,从9个方面进行说明,见表1。

2.2 非物质类遗产

非物质类遗产是无形的遗产,在铁路工业中非物质类遗产是指工业文化遗产与工业技术遗产。主要指工业生产相关的工艺流程、产品、产值、产量、规模,以及在国民经济、社会生活中的作用。在解决就业、促进社会发展、改变人民生活等方面的作用[1]。

工业文化遗产 主要包括胶济铁路在运营中出现的一些人物事迹及企业文化等。胶济铁路也曾运送过诸多的历史名人,西哈努特亲王1970年就是沿胶济铁路逃亡到中国的。

工业技术遗产 济南铁路济南段由德国工程师完成设计,包括车站设计、铁路铺设、机车制造等。胶济铁路建筑遗存在工程技术上体现了当时欧洲先进的规划、设计和施工技艺。

表1 济南段沿线站点建筑遗存概览表

3 胶济铁路济南段铁路工业遗产价值分析

3.1 铁路工业遗产价值分类

胶济铁路济南段铁路遗产固有价值包括经济学中的物质、人力、自然、文化4种资本,其中文化资本以文化价值形态和经济价值表现出来,其中的文化价值形态的评估内容包括审美价值、精神价值、社会价值、历史价值、真实价值、地点价值、象征价值;经济价值包括使用价值、非使用价值,非使用价值包括选择价值、存在价值和遗赠价值;使用价值主要包括旅游消费等可直接用经济学方法量度的价值[7]。

徐苏斌认为不可直接将历史价值、艺术价值、科技价值和经济价值简单并置,因为经济价值和文化价值是指文化资本的2个侧面[7]。物质资本带来的经济价值和文化资本带来的经济价值并不是一个概念。如租给五金弹簧公司用作仓储和生产作坊,具有经济价值,这种经济价值是所有工厂都具有的,然而如果北关站站房成为了文化遗产,就有参观旅游发生使用价值,还有非使用价值(包括存在价值、选择价值和遗赠价值),发生因文化资本带来的经济价值。

3.2 胶济铁路工业遗产价值评价

基于徐苏斌等的《中国工业遗产价值评价导则(试行)》,结合了英、日以及国内的研究,提出了工业遗产价值评价体系预选标准框架[7],框架分为基本价值构成和价值影响因子2部分,基本价值构成中的一级标准有4项(历史价值、科技价值、美学价值和社会文化价值);价值影响因子中的一级评价标准有6项(真实性、完整性、群体价值、代表性、稀缺性、脆弱性和多样性),二级标准有14项。基于这套标准,对二级标准和价值影响因子的每项赋予相同分值(5分),根据济南段沿线各站的综合价值得分,绘制了胶济铁路济南段沿线站点工业遗产价值评分柱状图,如图3所示。其中,八涧铺和十里堡站1917年撤站,韩仓、于家村、毕扬、杲家坡站与其他站建设时期差异过大,不纳入价值评价中。通过价值评价标准的结果发现,济南段等级较高的铁路建筑由于结构尺度较大、建造技艺精湛、保存情况良好,因此综合价值评分较高;等级较低的铁路建筑的结构尺度较小,遗存不完整,综合价值评分较低,但其中附属建筑的保存在真实性、稀缺性上具有重要的地标意义。

图3 胶济铁路济南段沿线站点工业遗产价值评分柱状图

济南站1915年建成至今,已保存103年,历史年代久远,并经历了德、日两国的建造和一战世界历史特殊节点的历史背景,建筑的肌体形态反映了当时中国半殖民地半封建的社会状态。自1898年中德《胶澳租借条约》以来,民国政府刚刚成立后东学西渐的社会经济文化状态,济南站屋顶开设老虎窗这样的欧洲建筑样式解决了建筑通风、采光问题,科技价值较高。

济南段保存年代最久远的黄台站,是胶济铁路全线唯一保存下来的原有车站,1904年德建至今保存114年,历史、美学价值较高。黄台站在墙角、勒脚等镶嵌外形不一的毛石,解决了隔热、防潮问题。在建筑形式上注意建筑的使用要求,黄台站设计拱券结构雨棚作为候车厅向站台的过渡空间,体现了当时欧洲先进的规划、设计和施工技艺。

位于章丘境内的明水站,其办公楼、职工宿舍、原候车厅及商业用房于2017年一并拆除后,计划在明水站旧址建造铁路小站博物馆,加之周围名泉的旅游资源,小站博物馆建成后,整体区位的经济增值加大。普集站虽德建时期站房建筑基本无遗存,但是现存建国后改建站房建筑群完整性高,在建房群体关系上值得研究;局部站房内手绘壁画具有中国工笔写意特点,红色木门为中西合璧的地域民居式装饰风格,在四等车站建筑中具有珍贵的稀缺性,为还原四等车站布局原貌提供参考。

3.3 工业考古学方法下的胶济铁路价值分析

工业考古学的目的在于从社会史和技术史的角度来评价这些遗迹的意义,胶济铁路发展不是孤立的,与社会背景、工作方式、建筑审美等息息相关,工业考古学的方法能够为其提供一个更加立体全面的结果[19]。所以工业考古学中的地方史、社会背景、技术史、建筑史对应包含工业遗产价值评价中的历史价值、社会文化价值、科技价值、美学价值等价值评价因子。在对工业遗产进行价值评价时,因史料不充分、遗存不完整等客观因素,造成价值评价结果不准确,以工业考古学的方法补充价值评价的不足,佐证工业价值评价结果。

(1)通过对胶济铁路的价值分类及评价,可以为复原残缺遗产的原貌和形式特点提供参考。普集站和明水站两站等级相同且都处于章丘境内,可以根据类比等方法,依据普集站来复原明水站站房布局模式,在旧址将车站建筑、辅助建筑如明水站职工宿舍和涵洞桥梁串联起来,建成铁路小站博物馆,辅之明水地区百脉泉等泉水的旅游资源,形成明水独有的旅游线路,对区域的铁路工业遗产进行统一性开发。

(2)通过分析遗产形式,依据相关史料和文献记载发现区域内工业遗产的相互关系及其所反映的工业行动,为进一步保护及再利用提供了有价值的参考。如普集站遗存部分德建铁轨,且地势较其他周围的站点低,据史料得知日本军队作战时,需从普集站下车徒步上坡,再开坦克等进行军事任务,可以得出原普集站既担任客货运输的任务,又承担军事任务。从而可以在确定普集站功能定位后,提出具体的更新利用模式。

(3)铁路文化是铁路运输生产实践衍生出来的物质文化和精神文化的总和,简单的工业价值评价不能体现铁路文化遗产的特性,工业考古学的价值实现是使遗产本身的过去与现在衔接起来。如通过调研和评价发现济南站的完整性和群体价值较高,各项评价标准分值均较高,能够反映铁路文化遗产特性,可以以不同的特色为专题,建立胶济铁路工业遗产纪念品店和书店,激发其潜在工业旅游的经济价值。

(4)工业考古学是发现工业遗产到保护再利用之间的一个重要环节,通过工业考古学分析和研究工业遗产的内涵,保证后期保护、再利用的准确定位及有效地提高再利用效率。如结合北关站的文化价值、审美价值等,进行空间和功能的整合,建立文化创意基地,创造新的使用价值,并提供艺术展览空间,增加工业区的历史感和社区的参与认同感。

4 结语

铁路文化遗产作为传承城市历史文脉和记录人类精神生活的载体,是工业遗产中新兴的遗产类型。随着研究的深入,铁路遗产在历史、文化、艺术、科学等方面的价值正不断地、完整地体现出来。济南段铁路工业遗产中部分建筑遗产的历史环境被破坏,忽视了文化遗产保护的完整性原则,大量历史建筑被夷为平地,终将造成建筑遗产和城市特色的消失。城市规划和建设管理部门应加强践行《城市紫线管理办法》,提供控制范围清晰并附有明确的地理坐标及相应的界址地形图,可以减少损坏或者拆毁确定保护的建筑物、构筑物和其他设施。文物保护等相关部门与各铁路部门在当下的经济发展中,尽量找到遗产保护与地方发展的平衡点,不再让建筑遗产成为城市更新、发展的牺牲品。

[1]刘伯英,李匡.工业遗产的构成与价值评价方法[J].建筑创作,2006(9):24-30.

[2]董一平,侯斌超.工业遗产价值认知拓展——铁路遗产保护回顾[J].新建筑,2012(2):22-27.

[3]刘伯英.工业建筑遗产保护发展综述[J].建筑学报,2012,1(1):12-17.

[4]赵晖.考古学对于建筑史学研究的重要启示[J].华中建筑,2009,27(7):94-96.

[5]俞孔坚,方琬丽.中国工业遗产初探[J].建筑学报,2006(8):12-15.

[6]王建国.后工业时代产业建筑遗产保护更新[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[7]徐苏斌.再考中国工业遗产价值的框架[C]//2017年中国8届工业建筑遗产学术研讨会论文集,北京:清华大学出版社,2018.

[8]中国遗产网.下塔尔宪章[EB/OL].(2011-01-05)[2018-05-17].http://www.ccnh.cn/ssyc/yffyas/2512109785.htm.

[9]Kenneth H.Industrial archaeology:an introduction[M].London:Methuen Publishing,2016.

[10]Michael R.Industrial Archaeology[J].The Amateur Historian,1955,2(8):225-229.

[11]姜鑫.工业考古学视角下中东铁路工业遗产的研究策略与方法[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011.

[12]陈李波,曹功,徐宇甦.建筑考古学视角下的湖北大悟八字沟民居保护研究[J].华中建筑,2017(5):107-112.

[13]汤惠生.中国考古类型学的形成与发展——考古类型学系列研究之二[J].文博,2006(5):21-29.

[14]刘伯英.对工业遗产的困惑与再认识[J].建筑遗产,2017,1(1):8-17.

[15]Bergeron L.The Nizhey Tagil charter for the industrial heritage[R].Nizhniy Tagil:TICCIH,2003.

[16]贾超.文化线路视角下胶济铁路建筑遗产的研究与保护[D].济南:山东建筑大学,2014.

[17]张润武,薛立.图说老济南建筑[M].济南:济南出版社,2001.

[18]董天赐,赵宏亮,胡风林,等.青岛铁路分局志(1899-1990)[M].北京:中国铁道出版社,1998.

[19]江海涛,张峥.工业考古学视角下的胶济铁路工业遗存[C]//2016年中国7届工业建筑遗产学术研讨会论文集,北京:清华大学出版社,2016.