合适成年人参与制度的中国实践:基于儿童权利视角的参与观察

2018-06-29王文卿丁可欣

王文卿 丁可欣

一、合适成年人参与制度诞生的历史背景

从1924年的《日内瓦儿童权利宣言》到1959年联合国大会通过的《儿童权利宣言》,再到1989年的《联合国儿童权利公约》,“给予儿童特殊照料的需要”得到了愈发清晰、明确和越来越具有强制约束力的确认。在这一历史进展的背后,是一个更加宏大的历史进程:儿童的成长阶段日益延长,儿童与成人的社会角色距离日益拉大,人们越来越强调“儿童因身心尚未成熟”而可能面临的风险,因此呼吁将儿童与成人区别对待,特别是在一些面临特殊风险的境况下,包括司法处遇的过程。

合适成年人参与制度便是在上述背景下诞生的。该制度要求,在讯问未成年人a《联合国儿童权利公约》所说的“儿童”是指18岁以下的任何人,与我国《未成年人保护法》所指的“未成年人”范围一致。在本文中,两个概念根据语境交叉使用。(或存在精神障碍的b合适成年人参与制度也适用于存在精神障碍的成年人,本文仅考察适用于未成年人的情况。)犯罪嫌疑人的过程中,安排适当的成年人到场,并让其以适当方式参与讯问过程。显然,该制度背后隐藏着同样的担忧:未成年人身心发育不成熟,很容易在刑事司法程序中受到伤害,因此需要为其提供特别保护。这种担忧是推动创立合适成年人参与制度的情感动力。英国的例子鲜明地体现出这一点。

“合适成年人”(appropriate adult)的概念源自英国,最早见于1984年制定的《警察与犯罪证据法案》(Policeand Criminal Evidence Act;以下简称PACE)及其《实施细则》(Codes of Practice),到目前已有30余年的历史。1975-1976年间,英国出现了一个引起极大关注的案件(Confait case),三个年轻人被误判谋杀罪。aBlackie,Ian.Appropriate adults.National Association for the Protection from Sexual Abuse of Adults and Children with Learning difficulties bulletin,1996,33(17).后续调查表明,三个年轻人中一个不到14岁,一个存在精神障碍,一个则极易受他人影响,他们在警察高压的讯问过程中错误地承认了罪行。调查还发现,负责讯问的警察违反了当时实行的操作规程(the Judge’ s rules),在讯问过程中没有请当事人的父母、监护人或其他成人到场。对警察违反操作规程的广泛担忧推动英国于1978年成立了皇家刑事司法委员会(the Royal Commission on Criminal Procedure),负责对刑事诉讼程序进行全面审查。在广泛听取各方意见并参考大量研究成果的基础上,委员会建议将原来并不具有强制约束力的操作规程(the Judge’ s rules)升级为清晰明确并具有法律约束力的实施细则。这些建议后来被整合进PACE,而“the Judge’ s rules”则被“PACE Code C”所替代。bPierpoint,Harriet.Extending and professionalising the role of the appropriate adult.Journal of Social Welfare&Family Law,2011,33(2):139-155.后者中的一段话同样传达了上述忧虑:“尽管未成年人、精神紊乱或精神脆弱者经常能够提供可靠的证据,但在特定的情况下,即使并不知情或并不愿意,他们也非常可能提供不可靠的、误导性的或者对他们自己极为不利的信息。”cHome Office.Police and Criminal Evidence Act1984(PACE)codes of practice.London:TSO,2017,p39.

在澳大利亚、加拿大、丹麦、新西兰等国家,也存在与合适成年人参与制度类似的制度,只是对“合适成年人”的称呼不同,如“负责人的成人”(responsible adult)或“独立的个人”(independent person)。dPierpoint,Harriet.Quickening the PACE:the use of volunteers as appropriate adults.Policing and society:an international journal,2008,18(4):397-410.

二、合适成年人参与制度的中国实践

在我国原有的法律及相关解释中,没有“合适成年人”参与的明确概念,但有未成年人接受讯问时成年人到场的规定。例如,1996年修订的《刑事诉讼法》第14条第2款规定,对于不满十八周岁的未成年人犯罪的案件,在讯问和审判时,可以通知犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人到场。1998年施行的《公安机关办理刑事案件程序规定》第182条第1款规定,讯问未成年的犯罪嫌疑人,除有碍侦查或者无法通知的情形外,应当通知其家长、监护人或者教师到场。2006年修订的《未成年人保护法》第56条第1款规定,公安机关、人民检察院讯问未成年犯罪嫌疑人,询问未成年证人、被害人,应当通知监护人到场。

显然,上述关于成年人到场的规定并不完全一致。比如,关于法律约束力的规定,1996年的《刑事诉讼法》采用的是“可以通知”,而后两者采用的是“应当通知”。再如,关于通知哪些成年人的规定,《刑事诉讼法》采用的是“法定代理人”,《公安机关办理刑事案件程序规定》采用的是“家长、监护人或者教师”,而《未成年人保护法》采用的是“监护人”。另外,特别关键的一点是,虽然《公安机关办理刑事案件程序规定》提到“无法通知的情形”,但并没有明确规定在这种情形下如何办。其他两项法律更是根本没有提及这些情形。

由于存在上述缺陷,我们能够预期,原有成年人到场规定的实施情况并不尽如人意。即使执行最宽泛的“成年人”标准(家长、监护人或者教师),仍然可能碰到“无法通知的情形”或者通知后无法到场的情形。在这些情形下,由于没有明确和具有强制约束力的规定,那么警察便可能出于现实压力或者懒惰而在没有其他成人在场的情况下对未成年人开展讯问,从而可能导致对未成年人不利的结果。

为了消除由于其他成年人缺场而对未成年人构成的潜在伤害,有两种思路。一是要求相关成年人必须到场,不到场便不开展讯问。显然,这种方法行不通,不仅因为这会造成案件积压,而且因为这会延长对未成年人的羁押时间。《联合国儿童权利公约》所认可的一个重要原则是,尽量减少儿童在司法程序中停留的时间。例如,公约第37条第2款申明,对儿童的逮捕、拘留或监禁的期限应为最短的适当时间;公约第40条第2款规定,在符合儿童最大利益的情况下,对儿童的审理应该迅速做出判决。显然,作为《联合国儿童权利公约》的缔约国,我国不会接受延长等待时间的方法。另外,从法理上来说,“无罪推定”也适用于儿童,出于保护之目的而延长尚未定罪之人的羁押时间,在逻辑上是相互矛盾的。尤其是对身心发育尚未成熟的未成年人来说,延长羁押时间将致使他们长期暴露于压力环境,这对其身心健康将具有深远的消极影响。

另一个办法便是拓宽在讯问未成年人时可以在场的成年人的范围,这便是所谓的“合适成年人”、“负责任的成人”或“独立个人”。合适成年人参与制度在英国及其他国家发展的历史表明,为了保证成人能够及时到场并提供保护,应当允许监护人或法定代理人之外的其他成人参与未成年人的讯问过程;但是,在谁可以充当“合格或负责任的成人”这个问题上,各国规定不尽相同,而且一直在发展变化。例如,英国仍然在讨论,是否应该推进合适成年人的专业化。aPierpoint,Harriet.Extending and professionalising the role of the appropriate adult.Journal of Social Welfare&Family Law,2011,33(2):139-155.

进入21世纪之后,我国学者开始讨论借鉴合适成年人参与制度的必要性与可行性,b叶国平、顾晓军、朱小玲:《对外来未成年犯罪嫌疑人要推行合适成年人参与制度》,《青少年犯罪问题》,2004(3)。合适成年人应当具备的资质,c俞楠:《律师担任合适成年人的适格性分析》,《甘肃社会科学》,2012(2)。以及制度方案构想。d俞倩:《合适成年人参与刑事诉讼制度的构建》,《山西省政法管理干部学院学报》,2012(4)。在政府的推动下,一些地区就合适成年人参与未成年人讯问过程进行了试点。e姚建龙:《论合适成年人在场权》,《政治与法律》,2010(7)。这些理论和经验上的探索为相关法律的修改提供了重要基础。

尽管我国现有的法律文本仍然没有直接采纳“合适成年人”或其他相关概念,但已经沿着第二种思路进行了重要改革。例如,2012年修订的《刑事诉讼法》第270条规定,对于未成年人刑事案件,在讯问的时候,应当通知未成年犯罪嫌疑人的法定代理人到场。无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人是共犯的,也可以通知未成年犯罪嫌疑人的其他成年亲属,所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场,并将有关情况记录在案。到场的法定代理人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人的诉讼权利。上面提及的《公安机关办理刑事案件程序规定》也在2012年做出了相应修改。

可见,我国法律已经为法定代理人以外的合适成年人参与未成年人讯问过程提供了明确依据,并为具体操作保留了充分的选择空间。在此背景下,一些地方性法规开始直接采用“合适成年人”的说法。例如,首都综合治理委员会于2013年颁布了《关于在办理未成年人刑事案件中推行合适成年人到场制度的实施办法(试行)》。

因此,对当前研究来说,其焦点问题已非讨论引入合适成年人参与制度的必要性与可行性,而是考察现有制度实践的具体过程和效果,并在此基础上促进制度的完善。到目前为止,直接考察制度实践的研究非常之少,而且局限于用问卷法或访谈法来搜集资料,缺乏以参与观察为基础的、对制度实践过程的深度考察。a何挺:《合适成年人讯问时在场的形式化倾向及其纠正》,《中国刑事法杂志》,2012(11)而这正是本研究的着力点。

三、视角与方法

(一)儿童权利视角

“儿童权利”观念并非自古就有,而是现代社会的一种建构。在儿童权利观念诞生的过程中,19世纪的儿童保护运动和20世纪国际人权法的发展扮演了关键角色。19世纪,工业革命的浪潮把儿童也卷入了生产大军之中,出于对儿童的恶劣生产和生活环境的忧虑,西欧和北美的很多国家开始重视对儿童的法律保护。20世纪初,伴随着国际人权法的发展,国际儿童权利法也应运而生。b王雪梅:《儿童权利论》,北京,社会科学文献出版社,2005,第19-20页。有学者把国际儿童权利法的发展划分为三个阶段:第一阶段承认了儿童是国际社会的一份子,是国际法保护的主体;第二阶段授予儿童实体法上的权利;第三阶段在承认儿童享有基本权利的同时,承认他们拥有行使及要求这些权利和自由所必需的程序上的能力。cvan Bueren,Geraldine.The International Law of the Rights of the Child.Boston:Martinus Nijhoff Publishers,1999,p1.自从1924年救助儿童国际联盟首次提出“儿童权利”这个国际性概念并起草《儿童权利宣言》以来,到20世纪末,已经有80多个国际性文件涉及儿童权利的保护问题。dDetrick,Sharon.The United Nations Convention on the Rights of the Child:A Guide to the“Travaux Préparatoires”.Boston:Martinus Nijhoff Publishers,1992,p20.在1989年,专门设定儿童权利的《联合国儿童权利公约》终于出台,并得到来自不同文化背景的政府组织和非政府组织的一致通过。该公约树立了儿童权利保护的最高标准,其成就除了提出并确认了一些儿童保护的前所未有的原则和权利之外,还包括以下几个方面:(1)通过对儿童保护原则和内容的确认,为各国儿童保护确立了国际标准;(2)儿童公约实施机制的确立,为儿童权利保护在国家体制中找到了一个位置;(3)确立了儿童是有权利的独立个体的理念。e王雪梅:《儿童权利论》,北京,社会科学文献出版社,2005,第19-20页。在加入《儿童权利公约》后,很多国家制定了自己的儿童保护专门法律。例如,英国于1989年通过了《儿童法案》,而我国则于1991年颁布了《未成年人保护法》。

尽管无论在国际法还是国内法层面,儿童权利保护都取得了很大进展,但在儿童权利的具体内容和保护原则方面仍然存在不同意见。例如,在国际人权法领域,1991年儿童权利委员会第一次会议选择《儿童权利公约》的第2、3、6和12条所涉及的思想作为保护儿童权利的一般原则,即无歧视原则、最大利益原则、保护生存权和发展权原则、尊重儿童意见原则。但一些学者则将儿童权利保护的基本原则归纳为:最大利益原则、平等(无歧视)原则、尊重儿童原则和多重保护原则。之所以如此归纳,是因为他们认为,保护儿童的生命权、生存权和发展权是权利保护的具体内容,而非基本原则;同时,国家、社会和家庭的多重保护应作为儿童权利保护的基本原则之一。f王雪梅:《儿童权利论》,北京,社会科学文献出版社,2005,第19-20页。再如,在国内法领域,关于儿童享有哪些权利,我国于1991年颁布的《未成年人保护法》并未直接申明,而2006年修订的《未成年人保护法》则做出了明确规定,声明未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权、受教育权等权利。之所以会存在这些差别,是因为新版的《未成年人保护法》更加直接地参照和吸收了《儿童权利公约》的相关表述,而1991年的版本则体现出当时的立法者对于《儿童权利公约》的权利表述仍然存有一定的疑虑。

假如关于儿童权利的具体内容和保护原则尚未形成全面共识,那么我们该如何概括和贯彻儿童权利视角呢?面对这个难题,国际上愈来愈倾向于以《儿童权利公约》中提到的“儿童最大利益”原则作为儿童权利视角的总体概括及凌驾于各种具体权利之上的指导原则。aAlston,Philip.The Best Interest Principle.Oxford:Clarendon Press,1994,pp10-12.该原则强调,在做出任何涉及儿童的决定时,儿童的安全和福利应是首要考虑。这已被奉为国际儿童人权法的核心原则。b姚建龙:《论合适成年人在场权》,《政治与法律》,2010(7)。这一原则也是本文所说的“儿童权利视角”的最凝练的概括。

如前所述,合适成年人参与制度之所以诞生,正是基于保护儿童权利的需要。因此,对于旨在考察合适成年人参与制度的本研究而言,儿童权利视角既具有必要性又具有适切性。组织社会学的研究表明,无论是组织的总体目标还是某个项目或活动的具体目标都可能被置换。因此,我们有理由担心,尽管合适成年人参与未成年人讯问过程的目的即在于保障未成年人的权利,但在法律文本转化为具体组织实践的过程中,保障儿童权利的目标可能被置换,儿童权利得不到保障,甚至可能以意想不到的方式受到这些实践的伤害。因此,借助儿童权利视角,笔者意在强调,保障儿童权利的实现应成为评估合适成年人参与制度实践的核心原则。

(二)参与观察法

相对于问卷法和访谈法,参与观察法更加适合对社会实践过程进行考察。它能够使研究者注意到那些特别细微、因而在其他方法中易被忽略的微观实践,以及它们对当事人可能产生的微妙影响。它还有助于突破问卷法和访谈法容易导致的社会期望效应,不仅仅依赖研究对象的回答,而且通过研究者自己的感官来获取资料。c陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,北京,教育科学出版社,2000,第232-233页。此外,在需要考察当事人的视角时,它可以方便地整合访谈法。因此,对于旨在考察儿童保护制度实践的具体效果,尤其是对消极效果特别敏感的研究来说,这种方法非常适合。

本研究参与观察的对象是北京市某区公安局与某社工事务所开展的合作项目。在《刑事诉讼法》于2012年修改之后,北京市紧接着颁布了《关于在办理未成年人刑事案件中推行合适成年人到场制度的实施办法(试行)》,笔者所考察的项目便是在此背景下推行的。该项目以政府购买社会服务的形式,引进专业社会工作机构的司法社工担任合适成年人。具体的工作流程是:1)接案后,公安局将致电社工机构,阐述大致案情,并告知负责警官及其联系方式;(2)社工机构具体承接“合适成年人到场服务”的司法社工联系负责警官,确认具体到场地点和到场预估时间;(3)司法社工携带“合适成年人”服务的相关手续材料及本人身份证,前往相关地点提供服务。根据公安局和社工事务所的服务协议,合适成年人参与制度的具体工作流程终止于合适成年人陪伴未成年人履行完司法取证、讯问、送拘等环节,未成年人离开公安机关或回归社会后的后期回访、再犯罪预防、跟踪帮教等内容并未被纳入合适成年人参与制度之内。为了更加有效地帮助涉案未成年人应对社会困境,提升其社会适应能力,社工事务所借助担任合适成年人的社工与涉案未成年人建立的良好关系,自主承担了后期回访工作,持续开展个案跟进,帮助未成年人建立和完善社会支持网络,联结优势社会资源,促进其自我发展。

从2013年10月至2014年4月,本文第二作者在社工事务所和相关派出所开展参与观察,首先以见习者身份旁听其他司法社工参与的讯问过程(7个个案),然后亲自担当合适成年人参与讯问过程(2个个案),获得大量通过其他方法难以获得的资料以及切身感悟。具体的观察和访谈内容主要包括:讯问室的空间和人员布置;讯问的流程和内容;警察、合适成年人和涉案未成年人的具体互动过程和权力关系;警察的日常工作状况及涉及未成年人的案件状况;警察与合适成年人的权利和刑罚观念;未成年人在讯问过程中的感受及其对合适成年人到场的看法。社工事务所独自开展的后续个案跟进工作未被纳入考察的范围,这将有待未来的研究予以考察。

为了保证观察内容的有效性,笔者在观察的过程中努力贯彻以下原则:1)与社工机构建立良好的合作关系,开诚布公地告知自己的研究目的,争取社工机构的支持和配合,在查阅和使用机构档案材料前必须征得机构的同意;2)观察力求细致入微,关注并详细记录事情的细节;3)在关注细节的同时,注重观察和记录事物的整体状况,尤其是事件发生于其中的社会文化情境及其物质背景;4)观察和记录力求准确、及时,对于有正式文件资料可资参照的内容,务必努力争取获得相关文档作为佐证;在条件允许的情况下,应在第一时间记录观察和访谈的结果,并在必要的情况下不断补充;5)观察者不断反思自己与被观察者之间的社会关系及其可能产生的影响,并基于此进行不断的调整。

四、研究发现

(一)合适成年人的座位安排反映出不同的角色

社会实践发生在空间之中。当空间与社会实践联系在一起,它便不再只是物理或地理空间,而是必然获得社会性。同一社会角色在占据不同的空间位置时会传达不同的意义,并对其他个体产生不同的影响。

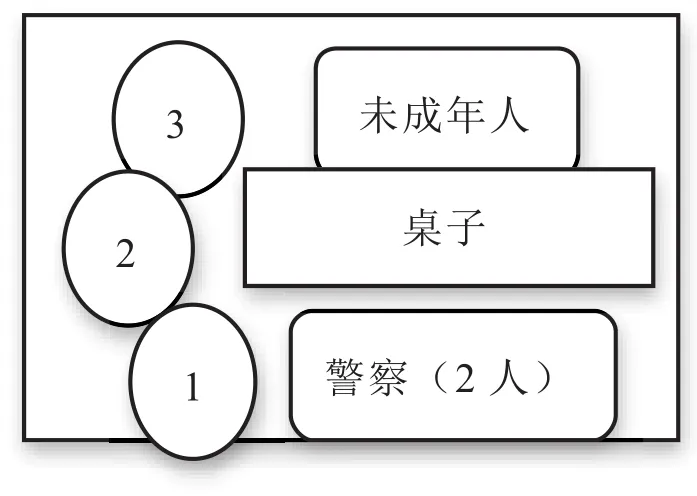

在讯问室内,警察和涉案未成年人的位置通常是固定的,即以桌子为界,相视而坐。但充当合适成年人的司法社工的位置并无明确规定,往往由司法社工根据个人喜好自由确定。从理论上来说,司法社工面临3种潜在的选择,分别是下图中的1、2、3:位置1更靠近警察,位置2居中,位置3更靠近未成年人。司法社工选择不同的位置,会给未成年人带来不同的影响。若选择位置1,司法社工会被认为是来帮助警察的,而面对3-4名成人(2名警察,1名充当合适成年人的司法社工,有时再加上1名见习司法社工),未成年人感到极大的压迫感。位置2看似中立,但从未成年人的角度看,会“觉得自己被包围了”,只不过原来聚焦的注视分散开来。位置3会让未成年人觉得司法社工是站在自己一边的,心理压力会降低很多。

图1 讯问室的座位安排

在座位选择的背后,更加重要的问题是:合适成年人在参与讯问过程中究竟扮演怎样的角色?警察的助手、中立者还是未成年人的保护者或帮助者?何挺对我国5个试点地区的问卷调查表明,无论是合适成年人、警察还是未成年人都认为,绝大多数合适成年人扮演的是客观中立的角色,少数合适成年人偏向未成年人,极少数会偏向警察。a何挺:《“合适成年人”参与未成年人刑事诉讼程序实证研究》,《中国法学》,2012(6)。被调查者和作者本人似乎都认为,合适成年人应该保持客观中立。但笔者认为,问题并非这么简单。“客观中立”确实具有吸引力,但我们需要澄清至少两个问题。首先,在明显弱势的未成年人与明显强势的成人之间的关系中保持中立,是否与在相对均衡的成人之间的关系中保持中立有所不同?其次,在立场上保持中立是否必然意味着选择中间位置的座位?

就第一个问题而言,答案显然是肯定的。如前所述,之所以创立合适成年人参与制度,一个很重要的原因是因为人们担忧未成年人在警察高压的讯问之下会提供对自己不利的伪证。这种担忧背后有三个假定:1)刑事问讯过程是一个高压环境;2)高压环境对身心尚未成熟的未成年人的成长不利,甚至可能导致他们在并不知情的情况下伤害自己;3)期待让承担讯问角色的警察为未成年人提供完善的保护是不现实的。基于这些假定,为了提供更加完善的保护,必须保证其他成年人在讯问时在场。因此,合适成年人的角色首先是一个保护者,其任务在于保护涉案未成年人免予受到讯问过程可能造成的伤害(当然,这不意味着帮助未成年人开脱责任)。这与人们通常而言的中立者角色是不同的。

第二个问题与第一个问题相关联。如果合适成年人参与制度背景下的客观中立是以向未成年人提供必要保护为前提的,那么合适成年人应该选择更加靠近未成年人的位置,而非通常意义上的中间位置。在一个不对等和不均衡的关系中保持中立,这个中立点便不再是通常意义上的中间点。

(二)身份告知程序的简化反映出对未成年人知情同意权的漠视

根据北京市颁布的《关于在办理未成年人刑事案件中推行合适成年人到场制度的实施办法(试行)》,办案机关和合适成年人均有向未成年人告知的义务。例如,该《办法》第14条规定,办案机关通知合适成年人到场,应当事先征得未成年人本人或者其法定代理人的同意。如果未成年人或者其法定代理人提出异议且有正当理由的,可由有关部门更换另一合适成年人。第17条规定,合适成年人在履行职责时,应先向涉案未成年人表明身份,说明合适成年人的工作职责,并与其进行简单会谈,会谈时应当有办案机关工作人员在场。这些规定认可了未成年人的知情权和同意权(或《儿童权利公约》所称的“参与权”,即在知情的前提下做出选择的权利)。

但在实际操作中,未成年人的知情同意权往往难以得到充分保障。请看下面的例子。

在开始讯问前,当值民警问未成年人:“因为你是未成年人,父母不能到场,所以公安机关为你指定监护人,同不同意?”未成年人没有听清民警的问话,问到:“嗯?”民警随后提高音调说:“让她担任你的临时监护人,同意不?”未成年人回答:“同意”。讯问和笔录结束后,笔者问未成年人:“你知道我来这儿是做什么的吗?”未成年人说,不知道。笔者追问:“那当民警问你同不同意我担任你的监护人的时候,你是怎么想的呀?”未成年人回答:“警官问我,我就说同意呗。我也不知道你具体是干嘛的。”(未成年人Y)

显然,“监护人”这种正式的法律术语超出了未成年人的理解能力,直接借用正式概念而不根据未成年人的理解能力进行必要的解释并不能保障未成年人的知情权。而在“未成年人—成年人”和“嫌疑人—警察”这双重的不均衡权力关系中,未成年人口头表示的同意也未必意味着“真正的同意”。若要真正保障未成年人的知情同意权,合适成年人必须进行详细解释,不仅让其理解自己的职责,而且舒缓其情绪,避免其仅仅因为迫于压力而被迫同意。

在身份告知程序被高度简化甚至直接取消的背后,是成人(尤其是警察)对涉案未成年人权利的漠视。一名警察在和笔者的日常聊天中所说的一段话非常典型:

“其实不管是实习生、正式社工,还是老师、社区工作者什么的,谁来当合适成年人都没什么关系,终究只是个形式。说是要保护未成年人,那么你说,罪犯的权利怎么去保护呢?保护罪犯的哪些权利呢?说要尊重罪犯的人权,但抓捕罪犯不就是为了惩治他,处理他犯的罪行吗?就是要限制他的自由的呀!这不就自相矛盾了吗?如果警察都好言好语、温柔地和嫌疑人问话,你说能问出什么来呢?什么都问不出来!上边现在要求这么干,过一阵子要求那么干,明年这规定还不知道会怎么样呢。”(警官C)

这名警官并不认同合适成年人参与制度,认为它不会长久,因为在他看来,“保护”与“惩治”是相矛盾的。究其根源,则是他忽视了无罪推定原则。作为现代国际社会普遍遵循的一项极其重要的刑事司法原则,无罪推定也被写进了《联合国儿童权利公约》(第40条)。作为公约的签署国,我国自然接受这一原则。尽管我国的刑事诉讼法并未直接采纳“无罪推定”的说法,但的确贯彻了该原则的精神。a梁玉霞:《无罪推定原则的价值选择与理念调适》,《河北法学》,2005(12)。惩罚是相对于已经被判有罪的人而言的。在嫌疑人被判有罪之前(包括讯问过程),应被假定为无罪,其基本人权必须得到尊重和保障,而身心尚未成熟的未成年犯罪嫌疑人则需要特别的保护措施。因此,保护与惩罚并不矛盾。

(三)合适成年人的权利受到权力关系的限制

北京市颁布的《关于在办理未成年人刑事案件中推行合适成年人到场制度的实施办法(试行)》第11条规定,合适成年人享有对讯问、询问、审判中发生的违法、不当行为提出意见的权利。根据这种权利,在看到警察试图略过身份告知程序时,合适成年人可以提醒和纠正;在看到未成年人对警察的问话没有充分理解时,合适成年人可以要求做出解释。因此,从制度设计上来看,合适成年人的权利对于保障涉案未成年人的权利极其重要。

遗憾的是,在实践过程中,合适成年人的权利往往受到不均衡的权力关系的制约。一名曾多次担任合适成年人的司法社工说:

“碰到诱导式问供或在我们到场之前提前问供这些情况,说实话,我从来没有同警官指出来过。担任合适成年人在讯问中到场,我们不仅要同未成年人建立关系,也要和办案民警建立关系。虽然按理来说是应该(提出意见),但是实际工作过程中,我们也不能和警官们硬碰硬地对着干。毕竟,作为事务所的社工,我们还要维护这个项目的运行。如果公安机关这边觉得我们是在给他们添乱的话,明年这个项目还在不在还不一定呢。其实,有的时候,这种退让,先跟民警建立好关系,后面才能在更大的空间里做更多的事。比如,合作工作一段时候后,在看守所送拘的时候,民警有的时候就让我看着未成年人,这样我们就有很长一段时间可以和未成年人接触、交流。(和民警)建立关系方便以后的工作。”(社工M)

可见,合适成年人与警察的关系是一种不均衡的关系,其中警察占据明显的主动和优势,司法社工处于明显的被动和劣势。决定这种关系的则是派出所和社工事务所之间的不对等关系。本文考察的项目以政府购买服务的方式运作,区公安局是服务购买方,社工事务所是服务提供方。由于社工事务所缺乏独自开拓市场的自我“造血”能力,高度依赖政府以购买服务形式提供的资助和支持,它很难对相关部门的不合理行为进行约束。

当然,这并非意味着充当合适成年人的司法社工以及社工事务所完全放弃自己的价值立场。如同上面这名社工所言,对警察的不当行为表示沉默并不意味着他们完全放弃为涉案未成年人提供司法保护的实质目标,而恰恰是为了实现这些目标而采取的权宜性的变通策略。但无论如何,这种变通是一种无奈,而且会不可避免地损害涉案未成年人的权利。因此,我们需要思考如何从制度设计和权力安排上消除这种无奈。

五、讨论与结论

合适成年人参与制度是儿童保护制度的重要进展。但其效果不仅取决于制度文本,更取决于制度实践。本研究借助参与观察法,对合适成年人参与制度的微观实践过程进行了细致考察,发现座位设置、身份告知方式等这些看似不起眼的实践方式可能会明显制约对儿童权利的保护。在这些微观实践的背后,隐含着更深层的结构性限制:对合适成年人角色定位的偏差,对未成年人和嫌疑人权利理解的偏差,以及合适成年人和社工事务所的弱势地位无法对办案人员的权力形成有效约束。

何挺认为,当前我国的合适成年人参与制度实践具有形式化倾向。a何挺:《合适成年人讯问时在场的形式化倾向及其纠正》,《中国刑事法杂志》,2012(11)。但本文考察的实践不能简单地用“形式化”来概括。“形式化”一词传达的意思是,合适成年人参与制度流于形式,没有真正发挥预期作用;或者制度没有落到实处,如同浮在空中,对目标对象的影响微乎其微。但笔者认为,即使制度实践没有实现预期效果,我们也不能想当然地假定它没有其他效果。社会实践总是“具身实践”(embodied practice),由人的身体所实施,并对身体施加影响。在此意义上,社会实践总是落到“实处”的,而非浮在空中的。如同笔者的观察所表明的,合适成年人是否到场,到场后落座何处,是否清晰告知身份和职责,是否敢于纠正警察不合理的做法等等,其对未成年人的影响不只是能否实现预期的积极效果,还在于是否导致未预期的消极效果。或许,我们可以这样概括合适成年人到场的影响:如果合适成年人不能积极地扮演保护者的角色,那么便消极地成为未成年人的额外压力源。

为了让合适成年人在儿童权利保护中扮演更加积极的角色,避免潜在的消极影响,笔者认为应该消除三方面的障碍。首先,合适成年人角色定位的模糊性。很多人认为,合适成年人应扮演客观中立的角色,但在儿童保护实践中,通常的“客观中立”概念本身具有误导性,因为它没有澄清客观中立与保护之间的关系。未来的研究需要就此展开更加深入的讨论。

其次,对未成年犯罪嫌疑人权利的忽视。一方面,是对未成年人权利的忽视,不仅警察和合适成年人,整个社会氛围对儿童权利的关注都非常有限,人们仍然不太习惯把未成年人当作权利的主体来看待。另一方面,是对犯罪嫌疑人权利的忽视。部分警察对无罪推定原则的认识不够,倾向于把嫌疑人直接等同于“坏人”,这是有违现代司法精神的。

第三,合适成年人的弱势地位。事实证明,缺乏话语权的合适成年人难以对警察的权力形成有效约束,从而导致涉案未成年人的权利无法得到有效保障。未来的研究需要探索如何形成更加平衡的权力格局,为合适成年人的积极参与提供足够有力的支撑。