从黔江历史地震认识黔江断裂带活动性

2018-06-29王赞军王宏超唐茂云龚丽文李翠平

王赞军,秦 娟,王宏超,董 娣,唐茂云,龚丽文,李翠平

(重庆市地震局,重庆 401147)

清朝咸丰六年丙辰夏五月初八(即公元1856年6月10日),在现今重庆市黔江区与湖北省咸丰县交界的大路坝,一次震级为6级地震引起多处崩塌、滑坡,造成倒塌房屋300余间,死亡1000余人。崩塌、滑坡体堵塞山谷,形成了十余处地震堰塞湖。其中最大的也是保存最完好的位于现今重庆市黔江区西北部的小南海。本次地震仍有许多待解之谜:地震震级多大?发震断层是哪一条断层?是地震诱发了山崩和滑坡,还是山体垮塌本身释放的能量相当于一次6级地震?黔江小南海以及黔江断裂带因其地理位置的特殊性,搞清这些问题,关系到长江中游地区发震构造能力的判别,关系到渝鄂湘三省市区域防震减灾规划、地震应急预案、地震区划图以及重大建设工程抗震设防要求的准确制定。

20世纪60年代昆明地球物理研究所对本次地震进行了首次考察,1978年四川省地震流动队张文甫、刘盛利等人对该次地震做了较详细考察,武汉地震研究所(湖北省地震局)曾开展过本次地震烈度考察工作,1986~1987年国家地震局地震研究所刘锁旺、丁忠孝等人对该次地震又做了详细考察;1993年四川省地震局黄伟等对本次地震调查情况再次做了系统归纳。重庆市地震局在前人工作的基础上,多次对该次地震的极震区进行了补充考察。依靠多个单位不同时段的考察成果,勾画出了不同的地震等震线图,等震线长轴方向有北西走向的,有北北西走向的,有北北东走向的,也有北东走向的(唐荣昌,1993;丁仁杰,2004;顾功叙,1983;中国地震简目编辑组,1988;国家地震局震害防御司,1995;刘所旺,1981)。以往正式出版的地震目录及研究成果反映的地震震级差别也较大,最低的5级,最高的7级,分别对应震中烈度Ⅶ度和Ⅸ度,而现今最多被引用的则是震级6级和震中烈度Ⅷ度。认识上分歧较大,至今未形成共识,本文试图为逼近事实真相积累点滴资料。

历史记载有这个地震,震级也不小,应该有与该震级相匹配的活动构造或者区域性活动断裂。靠近震中位置的断裂带就是黔江断裂带,长期以来,专业人员开展了多次野外调查,试图找到黔江断裂带的晚第四纪活动的直接地质证据,但是收获甚微,其主要原因是本地区处于地壳隆起区,剥蚀强烈,几乎没有新地层分布,本文整理了最新调查资料,阐述认识,试图从黔江历史地震认识黔江断裂带活动性(参见图1)。

1 黔江地区地震记载

关于黔江地区历史地震记载颇丰,特别是1537年、1610年和1856年先后发生过三次影响较大的地震,之前的研究将黔江地区的历史地震追溯到1856年,并未提及1537年和1610年两次地震,本次研究意外获得这两次中强地震记录,从而将黔江地区的地震记载向前延伸了319年,即自明世宗嘉靖十六年二月便有地震记载,形成了较完整的地震序列。摘要见表1。

图1 黔江地区地震构造简图

表1 黔江地区地震史料记载摘录

2 黔江地区地震序列特点

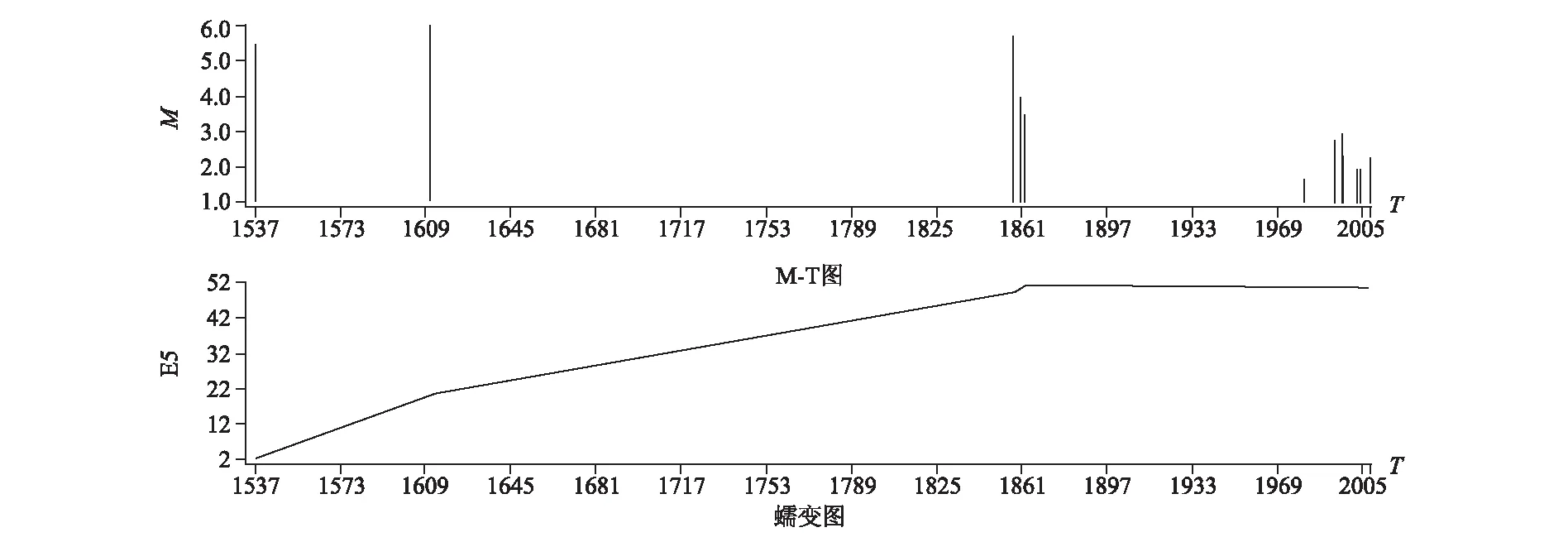

黔江地区发生的5级以上地震有3次,全部为历史地震,现代地震还没有发生过5级以上的,仅在1996年1月12日发生过一次3级地震。从1537年到1610年再到1856年共319年间,地震能量逐渐释放,1856年后到现在的161年间,发生地震的震级小,能量释放小,在接下来的一百多年间,是否会发生较大震级的地震呢?在本次研究中,发现1856年黔江小南海和明代1537年、1610年的2次较大的历史地震都没有关于其余震的历史记载。

图2 黔江地区地震M-T图及应变释放曲线

3 黔江小南海地震有感范围的核实及其震害特点

3.1 地震有感范围的核实

地震系统亲抵黔江小南海的院士、学者、专家数十位,多数认为,能造成如此宏伟的地震地质灾害,其震级可能大于6级。前人研究勾画出的地震有感范围又不支持震级大于6级。那么,是不是因为前人查阅的史料地域范围有限造成地震有感范围偏小呢?这是课题组自然要提出的问题,也是本次研究工作必然要进一步调查核实的工作。秦娟研究小组通过地方志、史志查阅获得的"有感范围"应该相当于现行《中国地震烈度表》的Ⅳ度强-Ⅴ度弱。课题研究人员秦娟等在更大范围开展了史料查阅工作,查阅了《綦江县志》《奉节县志》《巫山县志》《垫江县志》《彭水县志》《恩施县志》《乾州厅志》《永绥直隶厅志》《保靖志稿辑要》《湖北通志》《来凤县志》《咸丰县志》《增修酉阳直隶州总志》《黔江县志》《黔江县乡土志》《虞初新志甲编》《虞初支志》《虞初支志·甲编》《湖北通志》《湖南通志》等三十余册史料,根据史料记载重新绘出了Ⅳ度的有感范围圈。秦娟研究小组起初绘出有感范围初步结果与黄伟等人勾画的基本一致(参见图3左)。

由于原有感范围内的云阳、万州、忠县、石柱、丰都、梁平、涪陵、长寿、武隆并未查到地震记载,而万州、涪陵、忠县、长寿是相对繁荣且建制完整的区县。彭水县的是黔江地震的震后宏观异常;垫江县地震记载是未时(北京时间为13~15时之间),与黔江地震时间滞后,应为另一次孤立小地震事件。而巴南县、綦江区、南川区所记载的地震是陈家场和太和场发生了微震,而这里正是1854年12月24日5.5级地震的地点,应是其余震,与黔江地震恰好发生在同一天。故此,研究小组排除了其他地震事件后的有感范围(参见图3左)。黔江咸丰地震最大有感范围到重庆巫山,距离约200 km,有感范围5.6万平方千米。从资料记载的区县分布来看,主要分布在震中东面,呈北北东向。剥离出前人误判的地震之后,黔江地震实际有感范围几乎缩减了一半面积,这与一个5-6级地震的有感范围基本相当(参见图3右)。

图3 黔江小南海地震有史料记载的范围(左)和排除其它地震事件后的实际有感范围(右)

本次地震的地质灾害分布呈南北走向椭圆形,有感范围也呈南北走向椭圆形(参见图4)。震感主要分布在湖北、湖南。我们将地震地质灾害最严重的核心区作为震中位置,以有感范围边缘线作为衰减外轮廓线,则呈现出向西衰减快,向北、向东、向南衰减慢的总体趋势。这个图像尽管怪异,课题组如实绘制这一图像,至于其成因仍需继续研究。

图4 黔江小南海地震衰减模式

3.2 震害特点

(1)震中区地质灾害极其发育。据(清)李茂、何远鉴同治五年刊本《来凤县志》卷三二,同治二年《增修酉阳直隶州总志》卷末页23,民国九年《虞初新志甲编》卷2页33,民国十一年《虞初支志》甲编卷二,(清)张仲所杨承禧《湖北通志》卷七六宣统三年刊本,光绪二十年《黔江县志》卷5页53等历史资料记载:大路坝:“山崩十余里,压死左右民居三百余家”“地大震”“三十余里皆成湖,压毙居民以数百计”“数十里山崩石走,压毙居民甚伙”“山崩十余里,压杀左右民居数百家”“十五里内民户皆为齑<音跻)粉”“万岭动摇,山裂溪涌,十余里内人畜颠压死者不可数计”“地震山崩,压死男妇千余,民户无复存者。”“其住宅与园土竟移出十余里”“山崩十余里,压死三百余家”“山崩,压死千有余人”……。这些史料描述了此次地震造成的地质灾害、建筑破坏以及人员伤亡的基本轮廓。对照现行的《中国地震烈度表》(GB/T 17742-2008)和《地震现场工作 第三部分:调查规范》GB/T18208.3-2011),震中区出现了“大量山崩滑坡,地面剧烈变化,山河改观”的情况,并且所记载的情况至今尚存。而这些是对Ⅺ度、Ⅻ度的表述,判断震中区地震烈度为Ⅺ度甚至Ⅻ度才符合历史记载和现今仍保存良好的地面破坏形迹特点。

(2)震中区未见地震地表破裂形迹。除了引言中讲到的前人调查研究工作之外,2004年~2016年间,中国地震局地球物理研究所在重庆、贵州承担了一系列核电项目的地震地质专题工作先后投入了调查核实工作;重庆市地震局于2004年完成了《重庆地震研究》,对黔江小南海地震及其地震构造进行过调查研究;重庆市地震工程研究所在长期的场地地震安全性评价工作中,于2004年、2011年多次对黔江断裂带进行了卫片解译和断层追索调查;重庆市地震局王宏超等2014年完成了重庆市地震局科技计划项目——重庆市黔江断裂带分段活动性初步研究;2013年中国地震局地质研究所和武汉大学共同承担的三峡库区三期地质灾害防治重大科研项目——“近坝库段中强地震带及该带范围内崩塌滑坡防治采用抗震参数研究”中调查了黔江断裂带;2016年启动的中国地震局地质研究所基本科研业务费专项(IGCEA1609)-《1856年黔江咸丰地震发震构造与地震地质灾害调查研究》的两期野外阶段性调查。这些工作在震中区及其附近的活动断裂调查中均未发现存在全新世活动断层的形迹,也未找到断错晚第四系的直接证据,也未发现1856年咸丰地震形成的地震地表破裂带。

(3)因地震动导致的建筑破坏鲜有记载。据课题组秦娟小组地方志、史志查阅结果,本次地震的人员伤亡1 000余人,均因滑坡埋压房屋造成。历史规建——城池、公署(同知暑、县暑、知县暑、典史署、儒学署、千总署、演武厅、火药局、养济院、都司署)、公建(近百座小桥)、宗教庙宇(数十座庙宇)没有因地震破坏的记载。也未查阅到民房因地震动导致房屋倒塌毁坏造成伤亡的记载。就连处于震中区的朝阳寺建筑群也未在地震中受损。房屋因震破坏与震中区地面破坏极不匹配。

(4)等震线与通常的震害经验不匹配。据课题组秦娟小组研究,前人给出极震区烈度、Ⅵ度以上烈度区面积、有感范围面积与震害经验不协调,与近10年来西南地区发生的6-7级地震的科学考察结果相比不匹配。

(5)未查阅到余震记载。地震所在的扬子准地台是一个地壳相对稳定的地区,在这样一个以中等地震活动为主的地区,如果发生一个6级左右的构造地震是个大事件,在地震后的几年内发生一些余震是符合地震序列规律的。秦娟研究小组在查阅历史资料过程中,特别留意后几年的地震记载,目前尚未发现确切的余震记载。

(6)地震后的赈济行为。据清光绪二十年《黔江县志》卷三)记载:“咸丰六年五月初八日地震,压去后坝上中下田地计一十二顷五十六亩九分六厘,时署县同书禀请上宪每年免征地丁条粮银二十二两三钱四分零四毫,奉批饬地方官司照额捐廉补解。”这条记录表明,因滑坡压埋良田,耕地减少,地方官员申请“每年免征地丁条粮银二十二两三钱四分零四毫”,并未赈济因地震造成墙倒屋塌的无家可归人员,可能的情况是只有地质灾害,没有房屋因地震震动倒塌现象发生。

3.3 震级重新核定

1856年黔江咸丰地震在不同版本的目录中,震级和震中烈度均存在不小的差异,最小的定为5级,最大的定为8.5级(中科院),本课题另一小组通过史料的进一步收集,查阅更大范围的史志、地方志,详细分析史料中此次地震造成的震害情况,给出震中烈度的判断。对黔江咸丰地震进行实地调查,并通过对西南山区近年来几次地震的对比分析,从震害角度和地震烈度图不同烈度面积的角度进一步验证震中烈度。根据史料记载圈定有感范围,剔除了前人的几处误判,与以往工作相比,有感范围面积缩小近一半。采用多种方法对地震震级进行估算。最终给出此次地震的震中烈度为Ⅷ度,震级为5级。

4 黔江断裂带的活动表现

4.1 黔江断裂带的总体情况

位于湖北境内的建始断裂、恩施断裂和位于重庆境内的黔江断裂、彭水断裂共同组成了本区域北东走向的活动构造带(参见图1)。黔江断裂带主要由龙潭坝断层、筲箕滩断层及诸佛江断层组成,平面上呈北东向的右阶羽列展布,总长约130 km。龙潭坝断层和诸佛江断层分别为断面倾向南东和北西的正断层,筲箕滩断层为断面倾向北西的逆断层(参见图1)。三条断裂均有一定的构造变形特征显示,自南向北卫星影像断错地貌显示依次更加清晰。

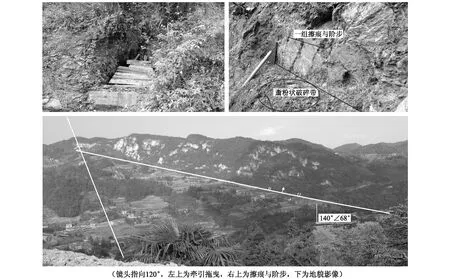

龙潭坝断层在地貌上带呈负地形,可见断层三角面、断裂线两侧地貌反差明显,从黔江中坝附近向北东延伸入湖北黄金洞附近,长60余千米,走向北30°~45°东,断层倾向南东,倾角65°~80°,主要断于二叠纪和志留系之间。龙潭坝见清楚的角砾带,破碎带宽达25 m,二叠纪灰岩地貌上形成陡崖,这个陡崖是早期形成的,早期为逆冲性质,形成百米以上的高差(参见图5下)。有明确断层露头显示最后活动状态为上盘(高山一侧)下降,形成拖曳形迹,为正断层性质(参见图5左上),局部地段由两条近乎平行的断层组成,形成山间宽谷凌乱地貌(小水坪、大水坪段)。龙潭坝断层应判断为晚更新世活动断层。

图5 黔江断裂带地貌及细节

筲箕滩右行逆冲断层由中坝延伸至石家河,长约48千米,走向北30°~40°东,倾向北西,倾角70°~76°,断层北段断于志留系内,南段断于奥陶系和志留系之间。在筲箕滩一带包括了三条次级断层,呈迭瓦式构造,挤压片理及透镜体清楚。断层北端桥坝滩破碎带宽约10 m,挤压片理带宽20~30 cm。卫星影像显示,该断层紧贴黔江第四纪盆地西侧穿过,控制该盆地的形成与发展演化。在黔江桥滩坝筲箕滩断层的主断面和旁侧次级断层的断面上取方解石作热释光(TL)分析,测得活动年龄分别为37±1.85万年和68.6±3.1万年。而在徐家咀段溪河Ⅱ级阶地14C年龄为26 670±315年的资料,这套地层应是晚更新世的堆积,这套物质在黔江坝子内主要沿筲箕滩断层分布,应是该断层差异活动的结果,即黔江县城坝子是一个单侧压陷盆地,其最后活动应为晚更新世时期。

诸佛江正断层在石家河之西的龙台寺向南西延伸至鹿角村东侧,全长34千米,走向北30°~45°东,倾向北西,倾角56°~70°,断层北段断于志留系内,南段断于寒武系和奥陶系之间。诸佛江断层活动显示相对较弱,卫星影像上线性也较弱。

4.2 黔江断裂带的最新活动表现

(1)地质地貌表现。课题组注意到一个重要的宏观现象,沿黔江断裂带走向至湖北境内的恩施、建始,依然发育羽列的逆断层,并形成多个第三纪(E)凹陷盆地。在断裂带中段即筲箕滩断层的筲箕滩至太极场一带影像显示为负地形,由沟谷的定向排列组成线性影像,中坝一带以不同岩性及山脊线的线性影像为特征。黔江县城西,发育一套河湖相堆积物,岩性主要为粉砂质粘土层,层理文清楚,含有大量碳化木碎块厚度大于30 m(未见底),多作为现今河床阶地基座存在。从上述资料可以看出,黔江断裂带第四纪以来是有活动的,特别是中段的筲箕滩断层和北段的龙滩坝断层晚第四纪以来活动较明显。沿着黔江断裂带展布的建始盆地、恩施盆地、黔江盆地、正阳盆地就是该断裂带活动的证据之一。由于本地区处于构造剥蚀区,罕有第四纪沉积分布,要在断层穿过地带找到断错新地层的直接证据几乎不可能,专业调查也没必要一味地追求断错新地层证据,而依靠断层泥通过热释光测定年代对于第四纪晚期乃至全新世活动断层理论上存在瓶颈。

(2)地震活动表现。本次历史地震资料梳理结果显示,黔江地区历史上曾经发生过三次5-6级的地震,其中震级最大的不是1856年6月10日的小南海地震,而是1610年2月发生在黔江的另一次地震,其支持依据是《朱御史梳》记载:“明万历三十八年二月,地大震,诸将公廨崩颓,四境民舍全倾,呼声鼎沸,竟日乃止。”这个记录凸显出地震对公共建筑和民房的巨大破坏力,故将这次地震震级判定为6.0级。在四川盆地东部地震构造较弱的地区发生多次中等强度的地震,同样构成黔江断裂带晚第四纪乃至现今仍在持续活动的间接证据。换句话说,黔江断裂带的活动习性就是间歇性的发生中等强度地震,间歇期内小震活动微弱,反映出断层活动的粘滑性质特点。

图6 黔江断裂带大水坪剖面齑粉状断层物质照片

(3)断裂性质转化表现。黔江断裂带剖面特征显示具有多期活动性质。其中段的筲箕滩断层倾向北东,倾角78°,在黔江城南青岗坪附近以及金溪西南2.5 km公路拐弯处见断层面纵向上呈舒缓波状发育,逆冲作用占主导,断面保留有40°左右的擦痕侧伏角,说明具有走滑分量,断层性质为逆走滑。黔江断裂带北段的龙潭坝断层在中坝乡-小水坪一段倾向东南,倾角68°,断层面下盘保留的拖曳牵引(参见图5)指示晚期活动转变为山体一侧下降的正断层,擦痕侧伏角42°,说明具有走滑分量,断层性质早期为逆走滑,晚期转变为正走滑。而小水坪——大水坪——龙谭坝一段存在两条骨干断层,西侧的一条倾向西,断面上阶步与擦痕并存(参见图5),山体一侧继续抬升,具有逆走滑性质;东侧的一条倾向东,山体一侧反转下降,具有正走滑性质。在小水坪断层带西侧见一条北东向新生正断层发育,延伸3 km以上。综上所述,黔江断裂带中段的筲箕滩断层具有压扭性质,黔江断裂带北段的龙潭坝断层具有张扭性质,两者倾向相反,性质急剧变化的部位距离小南海地震的宏观震中最近,距离约为11.6 km。

(4)断裂破碎带物理性状表现。在黔江断裂带北段的龙潭坝断层大水坪开挖了两处剖面,断层发育在灰岩中,破碎带呈现出灰色齑粉状(参见图6),含1-10 cm的角砾,这种未变质、未泥化、未片理化、未胶结、疏松的齑粉状态,应该判断为断层新活动的物理证据。对于实际存在的齑粉状的断层破碎带物质的年代判断,我们目前还没有可靠技术手段,这恰好是我们思考研究的方向之一。

5 基本认识

黔江是四川盆地东部中强地震能量释放的特殊部位,黔江地区历史上曾经发生过三次5-6级的地震,黔江断裂带是这一地区最重要的活动断裂带之一,其南段诸佛江断裂为早中更新世活动断裂,而中断筲箕滩断裂和北段龙潭坝断裂晚更新世时期仍有活动,目前处于中强地震的间歇期,正在蕴积能量,值得给予特别关注。

唐荣昌,韩渭滨.1993.四川活动断裂与地震[M].北京:地震出版社,29-33.

丁仁杰,李克昌.2004.重庆地震研究[M].北京:地震出版社.

顾功叙.1983.中国地震目录(公元前1831-公元1969年)[M].北京:地震出版社.

中国地震简目编辑组.1988.中国地震简目(公元前780年—公元1986年(M≥4))[M].北京:地震出版社.

国家局震害防御司.1995.中国历史强震目录(公元前23世纪-公元1911年)[M].北京:地震出版社.

刘锁旺,丁忠孝,张俊山.1981.1856年湖北咸丰县大路坝地震考察[J].地壳形变与地震.

湖北地震志编纂委员会.1990.湖北地震志[M].北京:地震出版社.

孙成民.2009.四川地震全记录(公元前26年-公元1949年9月,上卷)[M].成都:四川人民出版社.

中华人民共和国黔江幅区域地质调查报告,1∶200000,黔江幅,H—49—19,地质部分,四川省地质局一零七地质队三分队,1975.

国家地震局地震研究所.1987.1856年湖北咸丰大路坝地震研究报告.

四川省地震局流动队.1979.黔江小南海地震湖考察[J].四川地震战线,(4).