京津冀协同发展视角下的地面沉降工作思考

2018-06-26崔文君雷坤超

崔文君,雷坤超

(北京市水文地质工程地质大队,北京 100195)

0 引言

地面沉降作为一种缓变性地质灾害,它的特点是持续时间长、生成缓慢、影响范围广、成因机制复杂和防治难度大。目前,地面沉降在世界范围内分布广泛,遍布50 余个国家和地区,已经成为一个全球性的环境地质问题(Hu et al,2004;薛禹群等,2006;Shelley et al,2007;Motagh et al,2008;Pacheco- martínez et al,2013)。

近年来,我国由于城市化进程的不断加快,越来越多的城市正在遭受地面沉降灾害影响。其中,我国长江三角洲、华北平原、汾渭盆地等地地面沉降灾害日趋严重,地面沉降在多个省市之间逐渐连片发展(殷跃平等,2005;何庆成等,2006a;何庆成等,2006b;李善峰等,2006;鄂建等,2007;石建省等,2014)。华北平原已经成为我国地面沉降分布范围最广、沉降速率最大、危害最为严重的区域(郭海朋等,2017)。

地面沉降造成地面标高损失,城市内涝,建筑物受损,大规模市政基础设施破坏,威胁高速铁路、南水北调、西气东输等重大工程安全运营。同时,由地面沉降引发的地裂缝、地面塌陷、海水倒灌等一系列次生地质灾害,进一步影响地下空间资源利用效率、城市发展规划以及区域经济社会发展的可持续性。

京津冀最早于20世纪70年代相继开始了地面沉降监测工作。经过近50年发展,尤其是近15年快速发展,地面沉降监测历经了从无到有,由点到面,由部分区域到全区域的发展过程。与此同时,监测技术也经历了由单一监测发展到水准、GPS、INSAR、基岩标-分层标组等综合性立体化监测过程。在此期间,虽然京津冀三地在地面沉降监测、研究和应用方面取得了一些成绩,但地面沉降监测、研究与应用现状还面临着不少的问题与挑战。随着党中央和国家领导人对地面沉降这种缓变型地质灾害的关注,国家对生态文明建设日益的重视,京津冀协同区域发展需要,国家、政府和社会对地面沉降认知程度逐步提升,地面沉降相关工作显得尤为重要。因此,有必要对京津冀三地地面沉降监测、研究与应用工作进行梳理、归纳与总结,共同推动地面沉降工作向前发展。

1 地面沉降形成与发展

北京市于1935年西单至东单一带发现了地面沉降,天津市于1923年在市区发现水准点高程有下降现象,河北省20世纪70年代初在沧州市发现地面沉降。由此可见,天津市是京津冀三地发现地面沉降最早的城市。

60年代中期至80年代中期,华北平原地面沉降整体上进入快速发展期。北京市随着深层地下水的大规模开采,出现了大面积深层地下水降落漏斗,在东郊地区形成大郊亭和来广营两个沉降中心,且沉降范围逐步扩展。同一时期,天津市形成了中心城区、塘沽区、汉沽区及海河下游工业区等沉降中心。

80年代中期至90年代,北京市平原区地下水漏斗范围进一步扩大,地面沉降处于扩展阶段,沉降区向北部和南部迁移,初步形成5个主要沉降中心。天津市在政府大力控沉的背景下,地面沉降速率在中心城区、滨海新区呈现出减缓的趋势。河北省伴随经济发展,人口快速增长,地下水开采量也在大幅增加,地面沉降区域不断扩展,并呈现出区域连片发展的趋势。

21世纪初至今,北京平原区地面沉降进入快速发展阶段,形成“南北”两大沉降区、沉降中心发展为7个,两大沉降区范围不断扩展。天津市地面沉降在武清杨村、中心城区、塘沽等沉降中心地区呈现缓解趋势,与此同时市区周边及城近郊区地面沉降仍然处于发展较快态势(易长荣,2017)。河北省平原大部分地区地面沉降与北京同处于快速发展阶段,形成了14个主要沉降中心。

2014年,整个华北平原沉降速率大于10mm、30mm、50mm的面积分别为56873km2、24674 km2和10178 km2。其中,京津冀三省的地面沉降区域面积约占90%左右,沉降中心累计沉降量分别超过1.7m、3.4m和2.6m(杨艳,2015)。从华北平原地面沉降整体发展来看,仍然处于快速发展阶段,京津冀地区呈现出跨区域连片分布的特征,沉降速率依然较大。其中,北京平原区东部和北部,天津市西青、北辰、津南和静海,河北省中部平原较为严重。

2 地面沉降监测工作

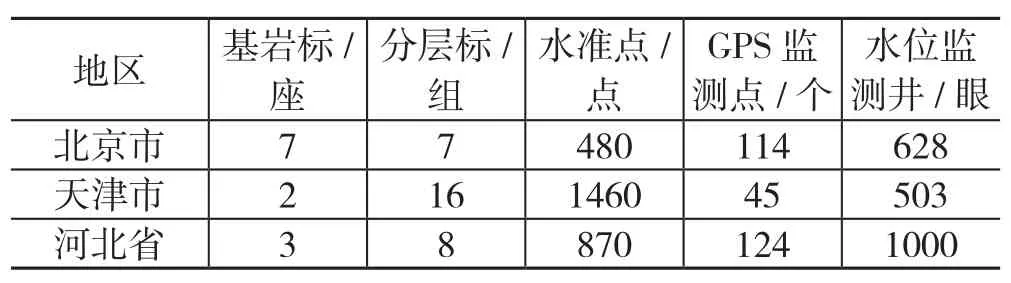

北京市于1990年在东郊八王坟建立了第一个监测站,对当时出现大面积深层地下水降落漏斗的东郊地区进行监测。2004—2008年,北京市完成了地面沉降监测网站预警预报系统(一期、二期)工程建设。通过两期建设形成了基本覆盖重点沉降区立体化监测系统,系统包含基岩标7座,分层标7组,水准测量点480个,GPS监测点114个,区域地下水位动态监测井628眼(赵守生等,2008;杨艳等,2010;雷坤超等,2016)。

天津市于20世纪70年代开始进行地面沉降监测网的建设,同样建成了包含基岩标—分层标组、水准、GPS、InSAR和区域地下水位动态监测井构成的立体监测网络,其中基岩标2座,分层标16组,水准测量点1460个,GPS监测点45个,区域地下水位动态监测井503眼(吕潇文等,2017)。不同之处在于,一是天津市已经实现地面沉降水准测量全覆盖,其中重点沉降控制区点间距离保持在2~3km,二是对重点工程实施专项沉降监测,天津市已经在境内京津城际铁路沿线和部分填海造陆区的起步区建立了专项监测网,在地面沉降比较严重的防潮堤北段35 km建立了专项监测网,后期专项监测网将覆盖到防潮堤全段(易长荣,2017)。

河北省地面沉降监测工作相比北京、天津起步较晚,主要是自2003年以后开展的,但近年来随着地方政府资金投入的持续增加,在地面沉降监测设施建设及相关研究方面均取得较大进展。截至目前,河北省已建成基岩标3座,分层标8组,水准测量点870个,GPS监测点124个,区域地下水位动态监测井1000眼(表1),初步实现了地面沉降的自动监测和数据的实时传输,其中沧州市地面沉降监测预警中心被评为国家级地面沉降监测预警示范区(张进才等,2014)。

表1 华北平原区(北京、天津、河北)地面沉降监测设施统计表(2014年)Tab.1 Land subsidence monitoring facilities in North China plain (Beijing, Tianjin, Hebei) (2014)

3 地面沉降基础理论研究

北京市开展地面沉降基础理论研究与天津比相对较晚。直到1984年才刚刚编制了《北京市地面沉降调研报告》,在1992年完成了《北京市东郊地面沉降与地下水开采量关系研究报告》,首次对北京东郊地区地下水开采与地面沉降之间的关系进行系统研究。到2004年,北京市地面沉降监测网站预警预报系统(一期)建成后,逐步开展了北京平原区地面沉降机理研究工作,首次对平原区含水岩组和压缩层组进行了划分。到2008年,北京市地面沉降监测网站预警预报系统(二期)完成后,相继开展了“北京地面沉降区地质结构及压缩层组划分研究”“北京平原区地面沉降与地下水关系研究”“变化水位模式下土体变形特征研究”“基于控沉目标约束下的地下水位控制指标研究”“北京地面沉降防控及地下水资源合理开发”等一系列基础性研究工作,查明了地面沉降主要贡献层位,确定了不同深度土体固结状态及形变模式,对查明北京地面沉降成因机理、提出科学合理的地面沉降防治措施提供基础依据。

天津市在地面沉降基础理论研究方面开展较早。1965—1972年,天津市通过试验研究,证实了地面沉降与地下水开采有关,指出超采地下水是地面沉降的主要原因。1991—1993年,完成了“天津市地面沉降机理研究及预测预报、综合治理”,开展了土体基本物理力学性质试验、高压固结试验等多个分项试验研究,同时结合各类地质资料系统研究了天津抽水作用下地面沉降成因机理,初步建立了地面沉降预测模型。1998年,首次开展了地面沉降“临界水位”研究工作,确定天津市第二承压含水层组的临界水位值为30~40m,并通过分层标十几年的长期观测结果证实了结论的正确性,也说明临界水位是客观存在的。2000年以后,相继开展了“深层土体压缩特性、软土特性对地面沉降影响研究”“滨海地区次固结变形作用机理及规律研究”“深层土体工程地质特性及沉降机理研究”“地热、油气资源开发对地面沉降影响研究”等系列研究工作,在地面沉降成因机理研究方面积累了丰富的经验和基础资料(白晋斌,2005)。

河北省地面沉降机理研究工作相比北京、天津较晚。先后开展了“河北平原地面沉降调查与监测”“华北平原(河北)地面沉降监测与防治综合研究”“河北省地面沉降监测预警”和“沧州地面沉降机理与模型建立”等10余项专题研究。系统分析了地面沉降在不同地形地貌区的分布特点,地面沉降与地下水开采响应关系,地面沉降中心与地层岩性及结构关系等。利用土体基本物理力学性质试验、高压固结试验、反复加卸荷试验开展了不同深度土体固结特性及粘性土释水形变作用机理,探讨了地面沉降的滞后效应。

4 地面沉降监测成果实践应用

北京市地面沉降监测成果应用:一是为全市新一轮地面沉降专项调查提供基础资料;二是指导全市水资源管理,联合划定地下水超采区、禁限采区;三是为城区开展自备井置换提供重要靶区,优先置换地面沉降严重地区自备井;四是划定地面沉降分级控制区,提出不同分区内地面沉降防控措施。

天津市地面沉降监测成果应用:一是编制出台了《天津市控制地面沉降管理办法》,为沉降的预防、治理、 监测设施及治理工程的保护提供了全面的法律依据;二是建立了地面沉降防治预审制度,对不符合地面沉降控制要求的取水项目申请实行 “一票否决”;三是指导城市各类施工建设及高大密集建筑群地面沉降防治;四是指导自1985年以来四期控沉工程的治理。

河北省地面沉降监测成果应用:一是指导城市水资源管理;二是指导自备井置换;三是划定河北平原区地面沉降防治分区;四是成立了沧州市地面沉降监测中心,建立监测成果综合应用防控管理试点。

5 地面沉降监测、研究与应用现状分析

进入21世纪以来,尽管京津冀三地针对地面沉降监测开展了一系列工作,但距离国家对生态文明建设的要求,对城市资源与环境安全的要求,对京津冀协同发展的要求还存在不匹配、不协调、不平衡的问题。

5.1 基础设施建设不足与老化及损坏现象并存

京津冀三地区域面积为21.8万km2,沉降区占整个华北平原沉降区面积的90%左右。尽管近年来加大了对地面沉降的监测,但在一些新发现的沉降漏斗区尚未布设任何沉降监测设施,存在监测空白区域,甚至从INSAR数据看出出现了小型沉降中心,急需全面精细掌握该地区地面沉降具体情况。在一些重点沉降区内,监测设施的建设密度也没有达到中国地质调查局地面沉降监测技术要求,很难监测出该地区沉降变化细节,直接影响沉降机理研究,间接影响到了控沉措施的制定与实施。目前,京津冀三地监测设施不同程度存在着老化或破损现象,不适应目前监测的质量和技术要求。如北京地区地面沉降监测设施大部分已经超过10年,部分超过15年,政府每年对主体设施进行逐步更新,配套设施更新速度进展缓慢。天津市由于地面沉降监测设施建设时间更为长远,部分设施老化、破损以及功能退化现象日益突出。河北省地面沉降监测设施建成时间较短,情况相对较好。同时,三地野外监测水准点、GPS点不同程度受到城市施工建设或人为因素的干扰,甚至遭到了严重的破坏。

5.2 研究基础不足和研究能力薄弱现象并存

在专业人才队伍建设方面,京津冀三省地面沉降监测管理工作主要由各省市地调院或总站专门科室负责,相关专业技术人员除开展各省市地面沉降监测外,还需承担各类监测设施维护管理、基础理论研究以及地面沉降防治方面相关工作,承担任务较重,一岗多责现象较为普遍。同时,地面沉降监测涉及到多个学科、多种技术手段的交叉融合,需要具备较强的专业技能,各省市地调院或总站均表现出专业技术人才明显不足的现象。在地面沉降监测数据方面,京津冀地区地面沉降发现时间较早,二十世纪三地在地面沉降调查监测工作程度相对较低,直到2003年之后,各地政府才逐步重视地面沉降的监测及防控工作。因此,华北地区地面沉降监测数据连续性时间长度仅15年左右,远低于西方发达国家。在地面沉降基础研究范围方面有待进一步拓展。三省市在抽水诱发地面沉降机理研究方面开展较多工作,但在构造性沉降、荷载沉降、施工抽排水引发的局部性沉降、地热水开发诱发上覆松散土体变形作用机理等研究不足。在地面沉降模型建设方面需要进一步加强。京津冀三地建立了不同地区、不同尺度的地下水-地面沉降耦合模型,开展了地面沉降预测以及地下水优化开采方案研究。但所建立的模型主要基于一维太沙基原理,与实际土体变形特征存在较多的不合理性,如水流方程中视渗透系数、储水率为常数,沉降模型多采用线弹性模型等。而在地下水-地面沉降三维耦合模型建设方面仍处于探索阶段,尚未实现地下水三维流与土体三维形变的完全耦合。

5.3 成果转化单一与应用不足现象并存

目前,地面沉降监测及相关研究成果主要以成果报告的形式提交国土、水务等政府主管部门,虽然可以为政府开展地面沉降防控提供重要基础数据和技术支撑。但这种以总结报告为成果形式的转化方式,距离在城市重大规划、重大工程建设、重要轨道交通工程建设与安全运营等应用方面差距较大。另一方面,政府投入大量资金用于地面沉降监测主要是想要了解地面沉降的具体原因,开展具有针对性的防控工作。三地地面沉降成果应用于地面沉降防控方面,主要围绕地下水资源保护和恢复而展开,由于职能定位和信息不对称等多方面原因,提出的防控工作意见或建议缺乏可操作性。此外,公益性事业单位虽然划定了地面沉降分级控制区,提出不同分区内地面沉降防控措施,但没有能够准确提出预警预报范围和阈值,地面沉降预警预报系统还需进一步完善。

5.4 区域联合不足和数据共享困难现象并存

目前,京津冀区域地面沉降日常监测、机理研究主要在各自行政区域内进行,尤其是机理研究范围受制于行政区划范围,不能以水文地质单元为界,严重影响沉降机理研究的深度和广度。同时,区域数据共享难以短期实现。受国家秘密法、测绘管理工作国家秘密范围等规定约束,三地地面沉降监测相关基础设施、监测研究成果受本身所潜在的政治安全、经济价值和社会效益等因素影响,由各自相关主管部门及实施单位独立保存,缺乏区域监测成果交流沟通机制。

6 未来地面沉降监测、研究与防控思路

6.1 以公益事业单位为主体提升监测服务能力

强化公益性事业单位的社会服务属性,通过政府搭建服务平台、自身加强服务能力建设,适应国家重大战略实施和京津冀协同发展需要。一是要构建以日常监测为基础、以预警预报为手段、以防灾减灾为目标的地面沉降工作体系。二是要进一步拓宽地面沉降基础理论研究范围,进一步提升地面沉降研究方式方法的水平,进一步查明地面沉降以及地裂缝成因机理以及发展趋势,为地面沉降预警预报提供高水平、高质量的智能支撑。三是申请政府对于地面沉降基础设施维护和更新建设的资金支持,不断优化地面沉降立体化监测网络,针对重大线性工程开展专项监测,建立服务主体与监测主体定期交流机制。四是围绕政府防控与预警预报职能,大胆开展新理论、新技术、新方法应用研究,建立面向区域及重点工程的地面沉降分区、分级、分层预警预报信息系统,提出面向具体地点、具体层位、具体方法的防控措施。五是加强地面沉降公益性事业单位人才引进与培养力度,加大培养在基础研究、日常监测以及成果应用与转化方面综合型人才。

6.2 以政府公共管理部门为主体提升防治水平

强化政府在地面沉降防控与预警预报方面的公共治理职能,通过建立以公益性事业单位为支撑、以政府公共管理部门为主导、以水文地质单元区域联动为背景的地面沉降防治工作体系。一是在积极响应全国地面沉降防治部级联席会议和华北平原地面沉降监测区域协作联席会议精神基础上,积极推进水文地质单元区域联合管控机制,形成地面沉降监测工作定期会商,地面沉降监测数据区域共享,推动区域地面沉降联防联控工作。二是研究制定区域地面沉降联防联控考核评估机制,要在兼顾地区经济持续发展的同时,研究制定地面沉降区域防控规划和考核制度,将地面沉降控制成效作为考核同一水文地质单元分级防控范围内区县政府和公共管理部门工作成效的重要指标。三是推进跨区域生态环境补偿机制,将地面沉降防控效果纳入涉及地方政府的绩效考核,并对完成绩效考核的区域实行国家层面的生态补偿。四是加强公益性事业单位建设,将公益性事业单位服务水平作为衡量政府履职尽责的重要内容之一,同时将服务水平作为政府监督管理公益性事业单位的重要依据之一。五是提高站位,以“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局为指引,破除地区之间、部门之间利益藩篱,以保护子孙后代发展空间为出发点,以维护水资源生态为落脚点,强力落实各项防控措施,提高政府在预警和防治方面主导力,提升政府的公信力和防治水平。

6.3 以社会公众为主体提升减灾防灾意识

在公共治理领域,不能忽视社会公众参与的作用。一是加强地面沉降这种缓变型地质灾害的宣传教育,增强全社会对于地面沉降灾害的防灾减灾意识,督促政府部门切实采取切实措施,提升地面沉降监测服务质量和水平,把地面沉降灾害防治任务落实到位。二是加强地下水资源保护的政策、法规和科普知识的宣传教育,进一步提高地下水资源和环境的保护意识,引导社会公众参与地面沉降预警、防治和地下水保护工作。三是加快地面沉降防治和公众参与制度建设,建立公众参与地面沉降防控监督和决策机制。

7 结论

一是梳理了北京、天津、河北三地在地面沉降形成与发展、监测与管理、基础理论研究与成果应用的特点与经验。

二是分析了三地地面沉降监测目前存在基础设施建设不足与老化及损坏现象并存、研究基础不足和研究能力薄弱现象并存、成果转化单一与应用不足现象并存、区域联合不足和数据共享困难现象并存等四个方面的问题。

三是提出了以公益事业单位为主体提升监测服务能力、以政府公共管理部门为主体提升防治水平、以社会公众为主体提升减灾防灾意识等多方参与治理的地面沉降监测、研究与防控思路。