城市地质学理论研究

2018-06-26郑桂森卫万顺刘宗明王继明于春林徐吉祥李小龙

郑桂森,卫万顺,刘宗明,王继明,于春林,徐吉祥,李小龙

(北京市地质矿产勘查开发局,北京 100195)

0 引言

当今世界城市发展朝向都市经济带、城市群、经济发展带等新的城市空间组织形式,欧美发达国家城市发展已达到后期(窦金波,2010)。根据国家统计局2017年公报,我国城市化率已达57.35%,城市发展进入中后期,城市区域化发展形成城市群、城市带,内部职能明确、分工合理、互为补充、协同发展。2015年发布的国家新型城镇化规划(2014—2020年)明确了京津冀、长江三角洲和珠江三角洲城市群是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳人口最多的地区,要以建设世界级城市群为目标,继续在制度创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列,加快形成国际竞争优势,在更高层次参与国际合作和竞争,发挥其对全国经济社会的重要支撑和引领作用。

幸福、和谐、宜居、低碳是世界城市发展的新理念(陈维民等,2015),2015年中央城市工作会提出城市发展要尊重城市发展规律和自然规律,特别是城市建设要统筹生产、生活、生态三大布局,提高城市发展的宜居性。中共中央批准的北京城市总体规划(2016—2035年)要求,北京建设政治中心、科技中心、文化中心、国际交往中心,全面建成世界一流和谐宜居之都。党的十九大提出建设生态环境监管体制,城市发展要体现五位一体的高标准要求。城市快速发展为人们带来了美好生活,同时也引发了多种环境问题。在可持续发展理念引领下,我国城市发展在迅速崛起的同时,更加注意生态环境良好、和谐、宜居,城市功能由生产城市型向生产、生活、生态和谐“三生城市”转变,城市与乡村、人与环境进入共生、共享、共荣的“三共”和谐可持续发展状态(窦金波,2010)。为此城市发展各阶段都注意对地质资源环境供给与约束能力水平的考量,保证城市发展地质安全成为主题,形成以资源环境承载力作为规划科学的核心依据。以地学为平台的基础支撑作用更加突出,城市地质学理论研究尤显紧迫。本文旨在抛砖引玉,提出城市地质学理论体系,与大家共同探讨。

1 城市地质学定义

“城市地质”一词最早由加拿大学者在20世纪30年代提出,80年代引入我国,定义为“研究在城市地区或潜在城市化地区资源环境对城市发展的保障与约束以及城市发展对资源环境的负作用,为城市规划、建设服务的学科”(孙培善,2004),由此而引发的各项工作称为城市地质工作。

城市地质学是研究城市与地质环境关系及互相作用的学科,是地质学与城市科学交叉而产生的边缘学科(中国地质学会城市地质研究会,2005)。20世纪90年代末,全世界城市地质工作内容、领域、服务对象发生了深刻变化,涉及地学、社会、规划、建筑、管理、生态等多专业领域,城市地质工作服务于城市发展全过程。站在城市发展地质安全高度,城市地质学可归纳为在城市发展影响的地球浅层系统特定范围内,系统研究地质资源环境要素,为城市发展提供的地质资源、环境保证与约束程度以及城市发展对地质资源环境的影响程度,提高城市发展地质安全保证程度的学科,是城市可持续发展的基础性工作,更是城市可持续发展的精准表达。

城市地质学自建立伊始就具有旺盛的生命力,在国内外蓬勃发展,对城市规划建设、运行、防灾减灾、优化环境起到了支撑作用,成为城市发展不可或缺的工作,具有不可替代的作用与地位。

2 城市地质学国内外发展

2.1 国外发展

城市地质学起源于20世纪20年代,至60—70年代以美国地质学家C.A.Kaye 在1969年所著的《Geology and Our City》和国际公认工程地质学家R.F.Legget 在1973年编著的《Cities and Geology》为代表的城市地质学著作,创立了城市地质学科。

美国高度重视地质填图工作,城市规划区域一般开展1∶2.4万基础填图,地质填图突出表示岩土的物理性质,对于特殊地段采用1∶4800填图,在居民区采用1∶1200~1∶480比例尺填图,用以解决城市资源利用、环境问题和地质灾害防治(杨新孝,1986)。美国在上世纪末开展了1∶2.4万国家地质填图合作计划;建立了“城市整体化决策支持系统”,将最新数字化的国家滑坡概略图与美国国家海洋和大气管理局的国家气候概图叠加,编制出国家滑坡灾害态势。通过互联网,将显示有降水高异常区和潜在滑坡发生区的综合研究成果公布于众,为政府和公众减灾防灾提供了必要的手段。

欧洲多数国家都十分重视环境地球化学调查工作,这是环境研究的基础工程。英国在20世纪90年代开展了城市三维结构研究,支持寻找地下水资源和地铁工程建设(Johnson et al,2008)。特别是对London clay的研究工作为伦敦地铁运行保证了地质安全(Clayton et al,2001)。德国20世纪90年代将城市地质工作重点转向环境调查研究,在城市及其周围地区开展环境地球调查、污染调查评价、监控及治理等项工作,建立了地学与行政管理综合数据库,支持政府决策。Alaimo等(2000)用松针作为生物指示剂来研究意大利巴勒莫市土壤环境中金属污染情况。意大利罗马地区用电阻率层析成像技术探查未知地下空间或隧道(Fasani et al,2013)。

亚洲国家开展城市地质工作相对较晚。日本由于地质背景条件特殊属地震火山灾害多发国家,政府高度重视地质灾害防治,日本在20世纪60—70年代将地质灾害防治列入法律条文,使国民对灾害防治有高度认知和行为自觉,同时政府对污水处理高度重视。印度政府为解决德里地区土地重金属污染问题,研究了区域内重金属污染的空间分布、范围和类型,为政府决策提供支撑(Kaur et al,2006)。Chae等对韩国首尔市地铁隧道渗漏水的水文地质条件和地下水化学进行调查评价,研究地下隧道对城市当地地下水水位及水质的影响(Chae et al,2008)。

国外城市地质工作已延伸到水土环境调查评价、地质灾害监测,在工作方法向精准、定量发展,GIS、RS、GPS,地质方法信息技术融合使用,取得了良好的效果。欧美大多数国家已将地质工作列入法规层面予以保证,国外城市地质工作在调查、评价、机理研究和实际应用上开展的十分突出,取得大量实用性成果,在保障城市可持续发展中,城市地质工作发挥了基础支撑作用。

2.2 国内发展

1985年天津地矿局翻译出版美国莱格特《城市地质学》,将城市地质学概念引入我国;2004年孙培善(2004)出版了《城市地质工作概论》,提出了城市地质工作定义和主要工作任务,指出了城市地质作用的特点;2005年王秉忱、王学德主审,李明朗、刘玉海主编的《中国城市地质》(中国地质学会城市地质研究会,2005),对城市地质主要任务、研究内容、城市地质与其他学科关系做了概要论述,搭建了城市地质学的合理框架;2008年北京市地质矿产勘查开发局出版了《北京城市地质》系列丛书,提出了“城市地质为核心,保障城市地质安全”的城市地质工作方针和建设地质资源环境安全系统和地质安全信息平台的战略布局,建立了浅层地温能学科理论;2013年中国地质调查局程光华等系统总结了北京、上海、杭州、南京、天津、广州6个城市地质工作试点成果,出版了《国家城镇化地学保障——中国城市地质调查丛书》,系统详细地阐述了城市地质与可持续发展关系,城市地质工作的主要思想、工作任务、工作方法和技术要求,对城市地质工作具有重要指导意义。

卫万顺(2007)根据北京城市工作的实际,提出了城市地质工作要坚持理念发展模式,保障城市运行安全必须建立非正常情况的地质安全防控机制。郑桂森等(2016)对城市建设过程中城市地质进行了研究,认为城市地质工作是城市规划建设中的基础支撑。李烈荣等(2012)阐述了中国城市地质工作的主要进展,认为在理论体系上逐步完善,逐步形成以保证城市地质生态安全为主题,实现人与自然和谐发展的理论目标,推崇尊重自然规律和社会发展规律,实现社会经济在地质环境容量允许质量良好前提下的加快发展,特别要加强地质结构三维建模、地质灾害风险管理理论研究,建立地下水、土壤污染评价理论体系。吕敦玉等(2015)研究了国外城市地质工作的主要成果,提出城市地质学已发展为一门独立的学科,具有特定的任务和工作内容,以城市区域地质结构为主要研究对象,将获得的资料用以城市规划,建设和管理;提出在基础调查、主题填图、综合研究三个层面开展城市地质工作。姬广义等(2005)对城市地质工作与基础地质工作关系进行了阐述,提出了基础地质是核心,城市地质是具体应用的理念。金江军等(2007)认为在城市发展过程中要高度重视重大地质问题研究,应用现代技术方法信息手段使城市地质学从“定性”向“定量”转变。韩文峰等(2001)对城市化进程中城市地质作用做了阐述,认为城市发展中引发的各类地质环境问题是城市地质作用的表现形式。罗攀(2003)认为人为物质流已经成为引起地壳物质运动的一种重要地质营力,深刻地改变着地球的表层系统。罗勇(2016)阐述了我国城市发展中引发了一系列地质环境问题,探讨了绿色发展的对策建议。徐一帆等(2010)认为城市地质工作在生态城市建设要加强环境地质与地质灾害监测,从根本上协调城市空间、经济开发与地质环境的矛盾,实现可持续发展。武强等(2007)将我国城市地质环境划分为五种类型,“三废”问题、地质灾害、水资源问题、气象问题以及地震问题。

张秀芳等(2004)指出我国城市环境的主要问题,是地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷和水资源短缺、城市固体废弃物处置、特殊土等问题。李友枝等(2003)认为城市发展带来地质环境问题主要是岩土体位移与边坡失稳,水资源短缺、地面沉降、岩溶塌陷、地裂缝、城市废弃物处置。魏子新等(2009)对上海城市地质环境主要问题进行研究,提出了地质环境容量评价理论框架。彭卫平等(2005)从广州市可持续发展、优化规划、防灾减灾、地下空间开发、水土污染和绿色农业多方面论述了城市地质研究的重要性与现实意义。可见国内从大量的城市地质工作实践中,提出诸多城市地质学理论观点(卫万顺等,2016;李安宁等,2011;卫万顺等,2017),为城市地质学理论研究奠定了坚实的基础。

综观国内外城市地质学及城市地质工作发展历程可以得出这样一个重要论断:城市地质工作是保证城市发展各阶段的地质安全的重要基础工作,城市发展地质安全是城市地质学研究的主题和根本任务,城市地质学理论研究尤为紧迫。

3 城市地质学理论的科学命题

城市地质学,是一门为城市发展服务的应用学科。城市地质学创立以来的国内外发展经历,都体现着鲜明的应用性特征,同时有不少学者进行了理论探讨,而系统梳理城市地质理论工作较少。在当前城市地质工作良好机遇到来的时刻,用可持续发展理念考察城市地质工作,围绕城市发展地质安全,主题明确城市地质学工作理念、方法、体系、工作内容、基本理论显得十分重要。所谓城市发展的地质安全是指在城市发展过程中因地质资源环境因素的变化或人类活动影响下发生变化造成的地质资源与地质环境安全问题,保证地质安全是规避问题和处置安全危机事件的行为。

3.1 城市地质学基本理论概述

可持续发展理论是城市地质学的指导理论,可持续发展是城市发展的终极目标。可持续发展的核心是人与自然和谐、人与人之间的和谐,人的全面发展是要义。城市的发展是实现人的发展时空载体,城市地质工作的根本任务和目标是保证城市发展的全过程地质安全,这不仅是对城市可持续发展的精确表达,更是城市地质学理论研究与城市地质工作永恒主题,城市地质学所有研究工作都围绕这个主题展开。城市发展依赖于地质资源和环境提供物质、能量、空间和纳污保证,实现城市地质安全命题要回答三个科学问题,一是城市选址区域的安全性、可行性,这是生存发展的基本依据;二是城市选址区域发展的规模上限问题;三是幸福、和谐、宜居、低碳发展的平稳性问题。这三个问题只有在地学平台上开展研究工作才能做出科学答案,以地学为平台开展区域地质条件适宜性评价回答选址可行性、安全性问题;开展地质资源环境承载力评价研究工作,回答城市发展规模上限的约束问题;开展城市地质作用研究,回答城市向幸福、和谐、宜居、低碳发展,在发展中规避自然灾害,实现城市安全发展问题。

城市可持续发展的三个科学问题催生了城市地质学理论。城市地质学研究的三个科学问题是贯穿于城市发展的初期、中期、后期、反城市化时期全过程,不同时期研究内容的侧重点有所不同。

城市地质学研究的核心内容是地球浅表层岩石圈、水圈、气圈、生物圈一定范围内的地质资源环境要素的基本特征、变化规律、成因机理、发展趋势;经典地质学和现代地质学理论方法是城市地质学的基础理论和基本方法。城市地质学研究需要不断创新城市地质工作方法手段,提高获取地质要素数据的速度、精度与可靠程度。

城市地质学研究成果服务于城市发展全过程。将城市地质对各地质资源、环境要素的研究成果融入城市发展整体决策支持系统之中,提供自然因素变化,危机信息防治、防灾减灾、趋利避害,实现人与自然、人与人的和谐发展。城市地质学研究要从对地质资源环境要素的调查评价、分类研究向成因机理、演化规律、发展趋势转变,研究地质要素发展突变的临界阈值,在结构模型的基础上建立预测模型,演绎分析城市发展过程中地质资源环境发展趋势,实现危机预警并达到预报的程度,为城市发展中的危机预测、危机处置提供可靠支撑,提高地质安全保证程度。城市地质学需要综合性、动态性、即时性的大数据,研究地质资源环境要素变化趋势,预测并防范地质安全风险问题,提高城市发展安全保证程度。获取数据的可靠方法是通过RS、GPS、inSAR、物化探、地质、实验测验,信息技术等各种方法手段实施地质资源环境要素的监测工作,建立地质资源环境要素监测系统是最基础、最可行、最可靠、最有效的工作,综上所述建立城市地质学理论体系如图1所示。

图1 城市地质学理论体系图Fig.1 The theoretical system of urban geology

3.2 可持续发展与城市可持续发展

1992年6月联合国在里约热内卢,召开的世界环境发展大会上十几个国家首脑共同签署的《21世纪议程》中形成的全新发展理念——可持续发展。

可持续发展观的核心是人与自然、人与人之间的和谐发展,其中人与自然和谐发展是指发展过程中不破坏环境的平衡;人与人之间的和谐发展则是一代人与下一代人之间的和谐和区域人群的共同发展。联合国可持续发展委员会(UNCSD)2001,设计了一个由58个指标15个主题和38个子题的可持续发展指标体系框架,为国家层面可持续发展战略计划和目标提供了一个健全的启动平台(李天星,2013)。中国科学院提出可持续发展关注经济、社会、生态、系统四个方向。根据系统论原理,将可持续发展的本质要素构成为整个可持续发展系统的“五个子系统”(牛文元,2012),即生存支撑系统—可持续发展临界阈值,发展支持系统—实施可持续发展的动力牵引,环境支持系统—实施可持续发展的约束上限,社会支持系统—实施可持续发展的组织识别,智力支持系统—实施可持续发展的调控能力与选择能力。任何一个系统产生非合作性制约,都将直接破坏可持续发展,即突变的产生。其中与城市地质密切相关的是生存支持系统和环境支持系统,生存发展是临界下限,环境支持系统代表可持续发展上限,这是具有基础性作用的两个约束系统。没有地球浅表层环境系统不可能有人类存在,没有人类存在根本不用谈任何发展,所以地学是自然环境研究的基础平台,人是可持续发展的主体。

城市可持续发展是指在一定时间、空间尺度上城市的增长及其结构变化,既满足这代人现实需要,又满足未来发展需求。城市可持续发展研究的主要内容是经济增长与社会公平、城市发展与资源环境承载力、人类发展与环境生态系统可持续性(杨振山等,2016),其中后两项内容是城市地质学研究的主要内容。

城市地质学引入可持续发展理念,围绕城市发展地质安全主题,在城市发展的时空域内,从三个方面开展研究工作,一是研究地质资源环境为人类的发展提供的物质,能源,空间(土地)的数量、规模和品质;二是研究环境对人类活动产生的废弃物的吸纳能力,即环境自然恢复功能的能力;三是研究人类活动对环境影响引发城市区域地质作用规律和引发灾害的风险。这三个研究方向构成城市地质学的核心研究内容,由此可建立城市地质理论:即城市区域地质条件适宜性评价理论,重点研究区域资源环境对城市选址、功能布局的可行性;城市区域地质资源环境承载力评价理论,研究资源环境对城市发展规模、发展质量的供给程度和环境纳污能力;城市地质作用理论,研究城市发展中城市表生地质作用的特征、规律,研究人类活动与自然和谐平衡协调程度,减少环境问题和灾害发生,提高城市发展地质安全保证程度,实现可持续发展。

城市地质学的理论基础是地质学理论,城市地质学三个研究方向上的各项地质因素研究的原理方法都是地质学理论和方法。三个研究方向本质内容都是以资源与环境要素为目标,区别是在城市发展不同阶段对资源、环境具有不同的需求,因此对资源环境评价研究指标、内涵、手段方法、数据形态、功能作用均不相同。城市地质学在实际工作中选择适用的方法获得实时的数据,研究地质因素的变化;对各项地质要素追求定量的描述,以提高成果可靠性、实用性,由此意义上讲,城市地质学是对地质学理论的定量化发展与实践应用的典范。

4 城市地质学基本理论

城市地质学是以地质学理论为基础,以保证城市发展地质安全为目标,以地壳浅层岩石圈、水圈、气圈、生物圈叠加区域为研究对象的应用学科,目的是提高城市发展地质安全保证程度。城市地质学要研究三个科学问题:一是城市选址可靠性、可行性问题,即人类生存底限问题;二是选中区域内地质环境容量的极限保障能力,确定城市规模上限问题;三是城市发展的可持续性保障问题。解决好这三个问题,保证了城市发展地质安全,城市就能实现可持续发展。这三个问题必须站在地球浅层系统内统一考量,用地学理论为基础方法手段开展城市地质工作予以解决,为此城市地质学必须开展以下研究工作。

4.1 城市区域地质条件适宜性评价理论

城市区域地质条件适宜性评价理论指在城市规划区及影响范围内对地质资源、环境主要因素开展系统性评价,确定区域资源环境对城市选址的安全性、可行性支持程度。该评价方法需要建立一套综合性、定量化的评价指标体系,内容涵盖地质资源条件和地质环境条件,其中地质资源包括水资源、能源、原材料资源、土地资源;地质环境条件包括区域地壳稳定性,岩土环境、水环境、工程地质条件和地质灾害等。

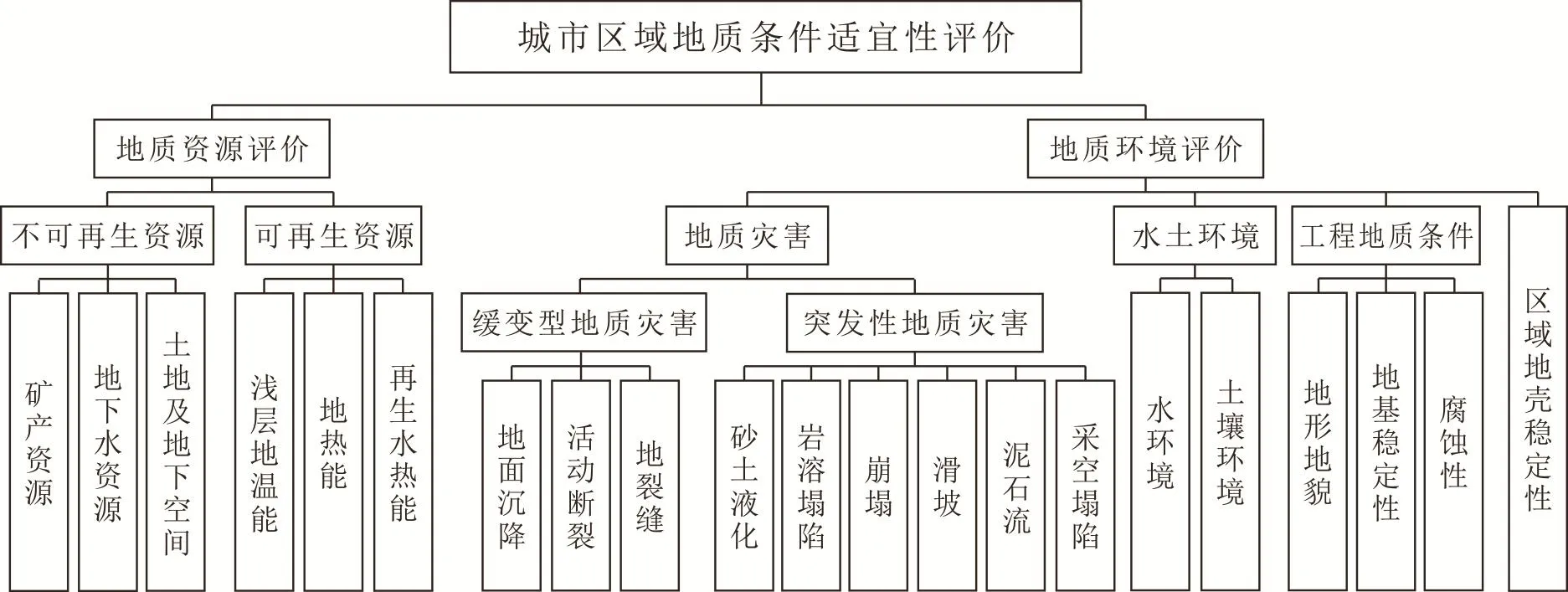

我国已颁布的国家、地方、行业标准中对各项地质要素的评价主要以定性评价居多,指标定量化程度较低,而且部分评价指标不能全面反映评价对象演化趋势,因此该项工作一是将评价体系中不够完善的部分新设置了定量化指标,二是将部分指标评价由定性转化为定量,三是修订了部分定量化指标的定量分级标准。该评价指标体系体现出实用性、适用性原则,既能满足对某地质要素的性质、特点、发展趋势描述的要求,又能满足各种功能应用需求(刘辉等,2017;郑桂森,2017a)(图2)。

图2 城市区域地质条件适宜性评价内容体系图Fig.2 The evaluation content of suitability evaluation method for urban regional geological conditions

(1)浅层地温能资源理论

该理论属于地质条件适宜性的能源专科理论,科学系统地回答了地壳浅层<200m深度的岩土体内的热能是否为资源,受哪些因素控制和能否持续利用的问题。目前制定的技术标准、工作规范指导了这部分资源的评价与应用,取得了显著的经济、社会、环境效益。

(2)地下空间资源理论

该理论从地学角度定义了地下空间资源概念,是土地资源的向下延伸,具有资源的全部属性。依据实际工作成果,系统建立了不同区域评价体系、评价方法以及安全监测体系,为地下空间资源科学利用奠立了基础(郑桂森,2017b),属于地质条件适宜性评价理论的专科理论。

(3)土地质量综合地质评价构想

土地是地表某一地段包含地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等多种自然要素在内的自然综合体(黄宗理等,2005),土地的质量特征是这些要素的具体体现。从地质的角度对土地质量开展评价是重要的基础性工作,地质条件对土地质量影响表现在土地的基本组成的土壤成分,包含矿物成分、化学成分、养分;土地中含有地质资源包括水资源、能源、矿产资源等保证性资源;土地的地质环境条件包括水环境、土环境以及地质灾害特征。将这些特征研究透彻,对土地划分质量等级,确定土地的使用功能,以此作为土地利用规划的基础。具体实施由先进行单因素评价,再将各项单因素评价结果以一定方法叠合形成综合评价结果,北京市正开展土壤地球化学组分评价试点工作。

这项工作中关键点是设置评价要素指标,这是此项工作可操作性、成果实用性的关键问题。在单因素评价中,评价指标包括决定性指标和辅助性指标。决定性指标对土地使用功能的区划具有重要作用,辅助性指标可提高土地附加值。正确设置这两项指标要经过深入的研究分析、高度的概括提炼,据目前经济技术条件,活动断裂的破坏力是不可抗拒的,规避是首要原则,因此活动断裂发育地段不可用作建设用地,活动断裂是土地质量评价的决定性指标。对建设用地具有一定性限制作用的因素,称为限制性指标,利用经济技术手段可以控制,如地面沉降、土壤污染等,必须研究这些要素的提取内容和表达方式,用于土地资源评价中。

在土地质量综合地质评价中设置保障性指标和约束性两大类指标。保证性指标是对土地使用功能具有支撑保障作用的指标,比如有益地球化学成份、优良的资源、优质的能源、充足的水资源等;约束性指标指对土地使用功能具有限制作用的指标;如有损人身健康的地球化学元素;人类活动形成的污染物,活动的地质构造,广泛发育的地质灾害等。在单因素评价基础上,用适当的方法叠合形成综合性评价结果,这个方法与程序正在研究中。

4.2 城市区域地质资源环境承载能力评价理论

地质资源环境是城市发展的物质能量基础和空间场所,科学评价地质资源环境对城市发展的承载能力是城市地质学研究的主要任务之一。地质资源环境承载力内涵包括两大方面,一是物质基础供给能力,重点是原材料生产能力和能源保障能力,包括土地、水、矿产、能源、食品、空气等;二是空间场所的安全性,包括土地质量、水环境、地质生态环境的容量或环境纳污能力,这是城市发展的前提条件。

联合国教科文组织提出了普遍认可的资源承载力定义,即一个国家或地区的资源承载力是指在可预见的期间内,利用本地能源及其他自然资源和智力、技术等条件,在保证社会文化准则的物质生活水平下,该国家或地区所能持续供养的人口数量。

环境承载力是指在为维持一定生活水平前提下,一个区域能永久承载的人类活动的强烈程度,主要关注的是环境的纳污能力和人类不损害环境前提下的最大活动限度(封志明等,2017)。资源环境承载力是一个综合性概念,涵盖了自然资源、环境容量、社会发展强度、人的需求,以我国高吉善提出的生态环境承载力为典型,指生态系统自我维持、自我调节能力、资源与环境子系统共容能力及其可持续的社会、经济活动强度和具有一定生活水平的人口数量。

资源环境承载力实质上是在一定背景条件下的极限能力问题。世界上多个国家、组织机构在开展研究工作(高湘昀等,2012;秦成等,2011;经卓玮等,2014;汪自书等,2016;周璞等,2017;郭轲等,2015,刘明等,2017),但依然没有取得统一的、公认的、可靠的、实用的结果,究其原因主要是此项工作涉及的要素庞繁,指标动态变化复杂,在指标设定、统一量纲、评价方法等方法的选择上也存在众多难点;可以认为这是一项在复杂系统内、具有多个变量的方程组,无固定解,只要社会发展需求设定一个目标,就可得出一系列自然因素取值。只有人们能客观的认识自然规律,根据科技发展水平能力设立需求,就可以达到资源环境与人的发展和谐统一。

城市地质学必须研究地质资源环境承载力为城市发展提供定量化决策支持。在地质资源环境承载力研究评价中(图3),关注以下方面才可取得适用结果。首先地质资源环境承载力是城市发展中涉及某一方面或几方面的极限能力问题,必须与当地发展需求相结合;其次地质资源环境承载力是在开放的、复杂的、动态的系统中运转的,必须运用系统的、动态的方法来研究;第三地质资源环境承载力既反映了人们对资源环境现状的认识,又反映科技创新进步对资源环境利用新认识,随着科技的进步,资源种类功能、环境容量是不断变化的,必须用发展的观念来研究;最后城市地质研究在区域地质资源环境承载力研究中要用创新的理念、动态的数据、系统论的观点开展此项工作,重点在于适合区域发展的指标设定,可行的获取方法和采用可靠评价流程,以获得最终可靠数据支撑城市发展地质安全。具体说就是将地壳浅表层人类强烈活动区域的地质要素实施监测,建立监测站点,形成多个监测系统,运用实时的、动态的大数据结合判别方法获取地质资源环境要素随城市发展的变化规律,预测地质资源环境承载力变化趋势,调控发展使地质资源环境承载力变化,使其始终在人类可控范围之中,规避地质环境问题风险,提高城市发展地质安全保证程度,实现城市可持续发展。

图3 地质资源环境承载力评价内容体系图Fig.3 The evaluation content of geological resources and environment carrying capacity

4.3 城市地质作用研究

地球系统在不断地运动着,地质作用无时不刻都在发生着,它是塑造自然的原动力。然而在城市区域的地质作用与自然环境中地质作用大相径庭,城市区域的地质作用与人类活动具有高度的相关性,人类活动对地质作用产生着巨大影响,不但可造成环境问题,甚至引发地质灾害,考虑到人类的特殊性,有文献中将此类地质作用称为人类纪地质作用(程光华等,2013;孙培善,2004)。所谓城市地质作用是指地质因素在自然营力与人为活动共同影响下的演变行为。

城市地质作用是在人类活动参与下的表生地质作用,主要包括人为影响下的风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用、成岩作用等。城市地质作用表现在导致地质环境变化,引发地质环境问题,包括城市热岛效应、区域酸雨、雾霾、水体污染、土壤污染、矿山地质环境问题、地裂缝、地面沉降问题等。

城市地质作用显著的特征之一是物质的人工搬运作用,罗攀称之为人为物质流,它已形成地质营力,深刻改变着地球浅层系统。据统计数据,全球人为物质流35km3/a,主要搬运了的是化石燃料、矿产、建材的开采,而且全球每年平均有550 km3的地下水开采量。我国固体矿产开采造成了1150 km2地面塌陷(罗攀,2003)。城市地质作用另一个显著特征是废弃物排放,据资料显示,目前我国是世界上城市建设规模最大的国家,据估计我国每年城市产出垃圾约为60 亿t,其中建筑垃圾为24 亿t 左右,已占到城市垃圾总量的40%(李平,2007)。物质的人工搬运造成了地形地貌改变,形成了“水泥森林”,废弃物的排放导致了城市周边环境污染和人为灾害。

城市地质作用产生的根本原因是人类活动改变了地质环境的物理化学特征,进而改变了自然的地质作用过程。城市化区域内城市建设使路面硬化,导致雨水向地下入渗屏障,在地表水汇流后沿设定的排水管道排入主泄洪渠,形成了人工河道;河流的剥蚀、搬运作用在城市地区不复存在;城市化区域内工业化加速发展排放的CO2、SO3、NO3等气体在空中遇水气形成酸与雨水降落;城市周边人类废弃物处置使水体、土壤遭受污染;城镇人类污水排放使水体中有机物显著高于乡村;城市抽取地下水形成区域型地下水漏斗,使水位下降,表层土砂化,地下水超采严重时形成地面沉降、地裂缝灾害;城市区域内人、机械排热、地面反射等多因素形成城市热岛效应,造成市区内平均气温高于郊区3℃~5℃。在城市发展过程中,地质要素的变化超过一定阈值时,就会引发地质环境系统突变,形成地质灾害。

由表1可知,在城市区域由于地表环境发生了显著变化,导致了地质作用速度加快的特点,目前此项研究刚刚开始,尚未有确切数据证实加快的速率和形成产物的结构、特征,显见的是形成了一系列的地质环境问题(韩文峰等,2001;罗勇,2016),这些问题的形成机理、演化趋势、风险程度正是城市地质学研究的又一项主要内容。

5 城市地质学在城市不同发展阶段中的研究内容

城市发展按城市化率可划分为四个阶段,即初期阶段,城市化率10%~30%;中期阶段,城市化率30%~60%;后期阶段,城市化率70%~90%;反城市化时期,城市化率>90%(周毅等,2009)。

在城市发展过程中,城市建设速度逐步加快,始终存在着对地质资源供给和对地质环境保证的需求,即资源、能源持续地为城市建设提供原材料和能源支持,环境持续地为城市建设提供空间、纳污容量支持,这是城市地质学的两个主要研究方向。在城市发展的过程中,城市地质作用也开始悄然发生变化,逐渐演变为各种环境问题,影响城市地质安全。在地壳浅表层岩石、水、大气、生物四圈构成的复杂系统中,各项地质因素在一定的阈值内对自身存在的系统运转起着各自作用,处于相对平衡状态,当其中一项因素产生突变时,就会造成子系统的崩溃,进而引发整个系统变化而带来灾害。城市地质工作就是及时掌控地质因素变化情况做出适当调整,保持整体平衡运转,保证系统安全运行,实现城市发展地质安全的目标。

5.1 城市化初期

城市选址规划可根据已有的区域地质调查数据开展选址布局。在城市化初期,工业化水平较低,人口聚集较慢,各项基础设施建设处于起步阶段,选址规划工作是重要环节,选中区域的地质安全是核心要求,对研究区内地质结构、地壳稳定性、地质灾害易发性及危险性做出评估,对建设用地安全性做出评价,对地质资源种类、品质、数量做出现状评价和潜力评估,1∶5万精度的地质成果即可满足需求。

5.2 城市化中期

城市化速度加快,城市空间规模扩张迅速,基础设施建设,城市功能布局逐步完善,需要准确可靠的地学数据,特别是地质资源、环境的保证能力和建设安全性保证程度,此时必须开展比例尺大于1:2.5万的基础地质调查和比例尺大于1:1万的专项地质调查,并对地质资源环境承载力开展研究评价工作。对以土地、矿产、水、能源、地质环境等为主要方面的承载力阈值做出评价,同时对各种地质灾害开展风险评估,对地质环境要素发展趋势进行预测,为规避地质灾害提供可靠支持,为政府规划城市人口规模的上限、功能布局和产业结构布局提供参考依据。

5.3 城市化后期

城市发展趋于稳定,人类活动对城市区域的地质作用影响逐渐明显,此时会发生各类环境地质问题,比如工业排放出CO2、SO3、NO3等气体会形成区域酸雨;工业化过程中产生土地污染,人类生活、生产排污会形成水体中有机物持续增高至超标,形成劣质水体,形成水质污染;生产生活用水过度依赖抽取地下水造成地下水位下降、水压降低形成泉水断流,加快松散沉积物压实作用,造成地面沉降,这一阶段的研究重点在于人类活动引发的地质作用特征、成因机理、演化规律的研究,判断发展趋势,预测地质环境问题发生的时空规律,提出预警预报,减少或避免灾害发生,重点开展对各类地质因素监测、模拟和试验工作。

5.4 反城市化时期

在城市发展最高阶段,城市乡村基本无差别,人们对环境的需求程度极高,开始追求优美恬静的田园生活,城市由区域集聚向四周分散发展。城市地质工作主要研究地质作用对环境的影响,趋利避害。重点开展各种环境问题的修复治理,创建优美资源环境。

5.5 城市地质学服务于城市发展全过程

城市地质工作贯彻于城市发展全过程,在不同的城市发展阶段中都具有不可替代的作用。城市发展各阶段的建设工程实施与城市地质工作关系已有论述(郑桂森等,2016)。

城市发展初、中期,城市选址、重大基础设施选址、重大工程规划建设必须以地质资源环境条件为基础,根据适宜性级别和资源环境承载力约束确定城市功能布局、产业布局、人口规模和生活方式;城市区域地质条件适宜性评价和地质资源环境承载力研究是主要工作。

城市发展后期,随着城市化程度提高及工业化程度减缓,建设速度日趋平稳,城市安全运行和创造和谐宜居环境成为管理者主要工作目标,对自然因素变化特征、变化规律、变化趋势的掌控和风险预测是保证城市运行安全的重要基础支撑;城市地质学及城市地质工作主要是建立各项地质要素的监测体系,获得即时的数据,运用数理分析方法和建模技术取得地质要素的变化趋势和预测模型,设定临界阈值,达到预警和预报的精度,为政府提供决策依据。

当城市化高度发展,进入反城市化时期,城市与郊区已无差别,人们追求环境优美、生活舒适成为最广泛的需求,城市管理者的工作目标是创建和谐宜居、环境优美的城市生活空间,城市地质学研究重点理所当然地转化至对由人类活动形成的各种环境问题的解决上来,主要是对环境修复与治理。具体工作是环境污染机理、趋势的预测预防与克服方法的研究与实施,如对水环境污染修复、土壤环境的治理、大气环境的改善等。

可见,在城市发展的不同阶段,城市地质学研究都是围绕城市发展地质安全展开的,成果始终是城市管理者决策的最重要的依据,在城市整体决策支持系统中占有无可替代的作用和地位,是保证城市发展安全的基础性工作。

6 结论

(1)城市地质学诞生近百年来,各国开展了大量工作,为城市规划建设、防灾减灾提供了强有力的支持,国内外大量实践证实城市地质学的根本任务和永恒研究主题是保证城市发展全过程的地质安全。

(2)在当代可持续发展论指引下,城市地质学是在地球浅表层岩石圈、气圈、水圈、生物圈交织空间内,综合研究各类地质要素对城市发展的保障能力与约束程度和城市发展对地质资源环境的负作用,提高城市发展地质安全保证程度的学科,是地质学理论的典范实践和城市可持续发展的精确表达。

(3)城市地质学从保证城市发展地质安全出发,明确了城市地质学研究的三个科学问题,即城市选址安全底限问题、城市规模上限问题、城市发展可持续性问题,由此构建了区域地质条件适宜性评价、地质资源环境承载力评价、城市地质作用研究三方面的城市地质理论体系。

(4)城市地质学三个研究方向支撑理论是地质学理论;城市地质学理论研究平台是地质资源环境承载力要素监测预警平台,基础数据是变化的、动态的,数据的获取是靠对地质资源环境要素的监测来实现的;城市地质学理论方法手段和成果表达方式必须不断创新,适应城市发展需求;因此城市地质工作在城市发展中期和后期必须建设地质资源环境监测体系,研究地质资源环境要素的变化规律、发展趋势,创新生态环境修复技术,实现城市在幸福、和谐、宜居、低碳的良好环境中平稳发展。

(5)城市地质工作是贯穿于城市发展全过程的基础性工作,是城市整体决策支撑系统重要的环节,具有无可替代、不可或缺的作用。