社区医护人员对家庭暴力的认知现状及影响因素分析

2018-06-26王慧娟赵荣民严素勤

王慧娟, 赵荣民, 严素勤

家庭暴力是指对家庭成员或有亲密关系的人进行攻击、折磨或强迫等人身或精神伤害的行为[1]。社区卫生服务中心通常是发现家庭暴力的一个窗口[2],医护人员是受暴者的第一接诊人[3]。在接诊疑似家暴受害者过程中,医务人员除提供身心医护外,还必须具备辨认家庭暴力的意识和能力,对确认的受害者评估其受虐的严重程度,记录其相关资料以作为法律取证的客观依据,并提供心理援助,必要时鼓励其求助于民政、妇联、司法部门等相关支持机构,并对可疑的病例进行追踪[4]。国外有研究表明,许多医护人员不主动干预家庭暴力,其中一个重要原因是对家庭暴力的认知不足[5]。同时有研究表明,不同婚姻状况、学历、职称等人群对家庭暴力的认知情况差异有统计学意义[6]。目前国内尚无关于社区医护人员对家庭暴力认知的调查研究,本研究对社区医护人员进行调查,旨在了解社区医护人员对家庭暴力的认知状况,探讨其影响因素,为制定有效的预防与干预措施提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象

采用分层整群随机抽样的方法,于2016年7—10月期间,在浦东新区城区、近郊、远郊三个地区,各抽取4所社区卫生服务中心,共调查12所社区卫生服务中心的562名社区医护人员。纳入标准:注册医生、护士;在医院医生或护士岗位工作1年以上;自愿参与本研究。排除标准:实习生;进修生;在社区卫生服务中心工作时间不满1年以下。

1.2 调查工具

采用自行设计的调查问卷,问卷内容包括:(1)调查对象的基本情况,包括年龄、婚姻状况、学历、职称等。(2)社区医护人员对家庭暴力的相关认知,共17个条目,包括①家庭暴力的界定即“长期不与对方说话”“经常辱骂或取笑对方”“拳打脚踢”等;②引起家庭暴力的原因,如“由疾病引起”“施暴者没有文化”“受暴者有错在先”等;③家庭暴力的性质,如“是个人隐私”“是健康问题”“床头吵架床尾和”等。(3)社区医护人员对防治家庭暴力持有的态度,此部分问卷根据2016年3月实施的《中华人民共和国反家庭暴力法》中界定的医护人员工作职责进行拟定,共14个条目。调查问卷采用Linkert 5级评分法,用1,2,3,4,5分别代表“不同意”“比较不同意”“不确定”“比较同意”“非常同意”。正向陈述的题目赋值为5分、4分、3分、2分、1分,反向陈述的题目则反向计分。

1.3 调查方法

调查前对参与调查的成员进行培训,主要培训内容为现场调查的注意事项及调查中的质量控制。问卷应用统一指导语,采用无记名方式,由调查对象在各科室独立完成。问卷当场发放当场回收。共发放问卷562份,回收502份,有效问卷486份,有效回收率为86.5%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件进行数据录入并分析,调查对象一般资料及社区医护人员对家庭暴力的认知及态度情况采用描述性统计分析,影响家庭暴力的主要因素采用独立样本t检验、单因素方差分析,社区医护人员知识与态度相关性采用Spearman相关性分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象一般情况

486份有效调查对象中,年龄为19~56岁,平均36.10±2.23岁;已婚者占83.5%;学历以大专为主,占52.3%,本科及以上占30.0%;职称以初级及以下为主,占67.5%;被调查者在社区工作年限以10年以上者居多,占50.2%。被调查者中13.6%接受过预防与干预家庭暴力的相关教育,3.3%的被调查者接诊过自称受害者,8.6%的被调查者接诊过疑似家庭暴力的受害者。

2.2 社区医护人员对家庭暴力的相关认知情况

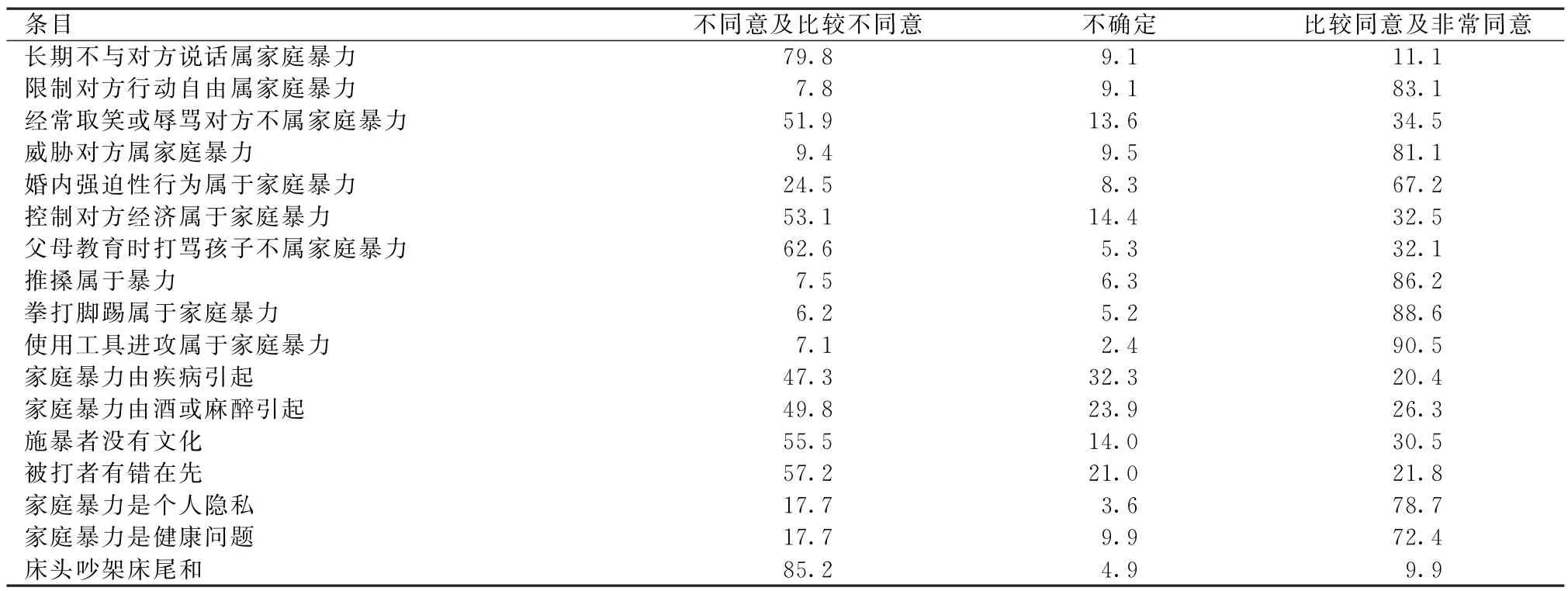

社区医护人员对身体暴力了解的较多,85%以上的被调查者认为拳打脚踢、推搡、使用工具进攻属于家庭暴力。32.5%的社区医护人员认为经济控制属于家庭暴力,仅有11.1%了解冷暴力这种家庭暴力形式。

72.4%的社区医护人员认为家庭暴力是健康问题,但78.7%的社区医护人员错误地认为家庭暴力是个人隐私。近半数社区医护人员认为家庭暴力不是由酒或其他麻醉毒品引起,20.4%的社区医护人员错误地认为家庭暴力是由疾病引起,55.5%的社区医护人员认为施暴者不只是没有文化的人。见表1。

表1 社区医护人员对家庭暴力的相关认知 %

2.3 社区医护人员对防治家庭暴力行为的态度现状

调查结果显示,仅有9.8%的社区医护人员熟知《中华人民共和国反家庭暴力法》,12.8%的社区医护人员认为医护人员在防治家庭暴力中应承担重要的职责。78.3%的社区医护人员认为如果询问病人有关家庭暴力的问题会冒犯病人。87.2%的社区医护人员同意医护工作者应掌握防治家庭暴力的相关信息,73.1%的社区医护人员认为应向受暴者提供防治家庭暴力的相关资源。见表2。

表2 社区医护人员对防治家庭暴力的态度 %

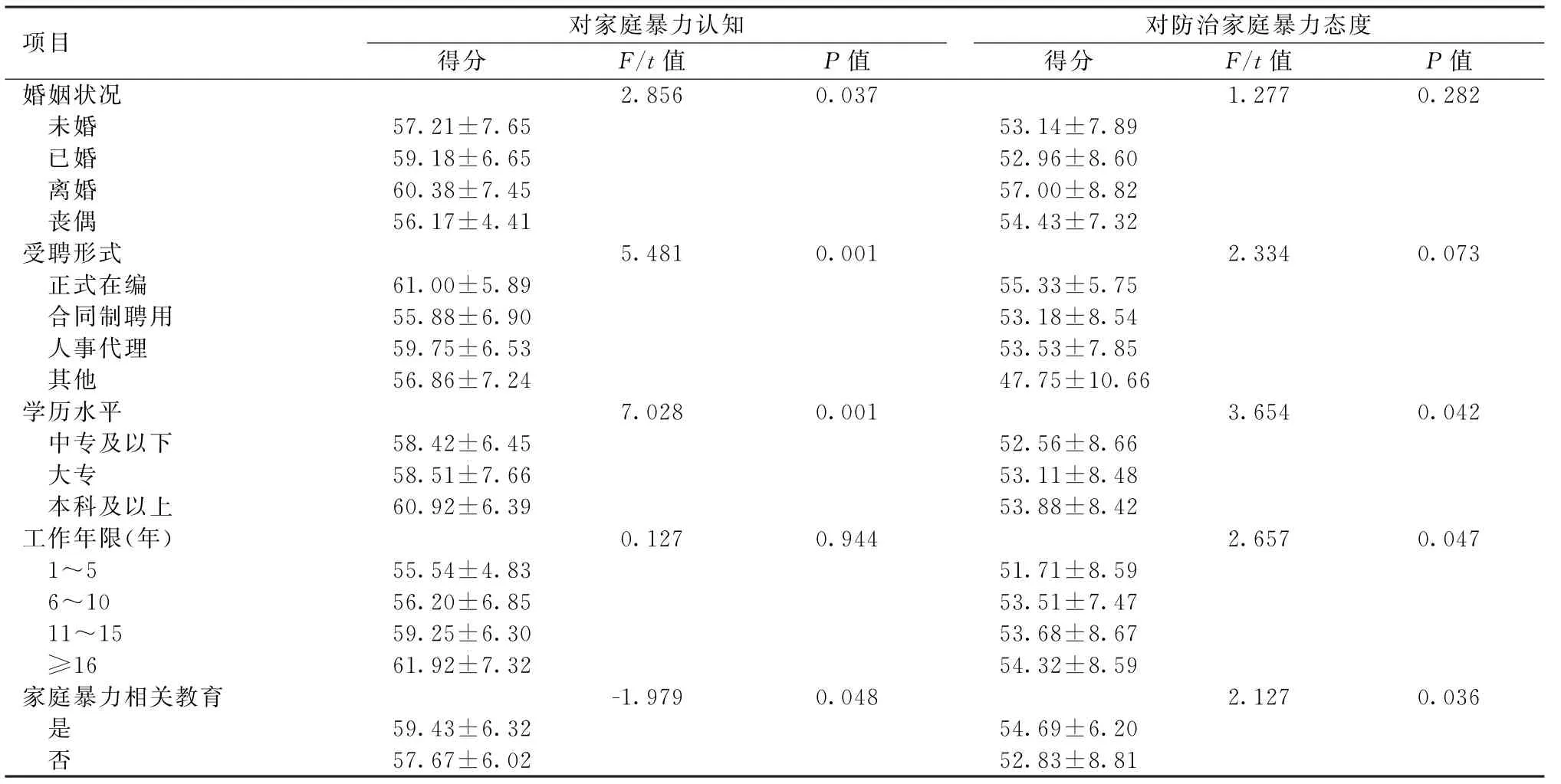

2.4 家庭暴力认知情况的主要影响因素

调查结果显示,对家庭暴力认知方面,离婚者、正式在编人员、本科及以上学历者、曾接受家庭暴力相关教育的人员得分明显较高;对防治家庭暴力态度方面,工龄长、本科及以上学历者、曾接受家庭暴力相关教育的医护人员得分明显较高,态度更积极。见表3。

表3 不同人口学特征对家庭暴力认知、态度差异比较¯x±s,分

2.5 社区医护人员的家庭暴力相关知识、态度及现状的关系

将社区医护人员的知识总得分和态度总得分进行Spearman相关性分析,结果显示相关系数为r=0.342,P<0.001,差异具有统计学意义。

3 讨论

家庭暴力较为隐蔽,需要社区医护人员具有一定识别其临床指征的能力,从而做出恰当的应对措施并对患者进行持续的支持[7]。社区医护人员对家庭暴力的认知及态度将间接影响到家庭的和谐和社会的稳定。

3.1 社区医护人员对家庭暴力认知不足

根据国际公约及被普遍认可的学界理论研究,家庭暴力分为四种类型:身体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制暴力[8]。本次研究显示,社区医护人员对身体暴力及性暴力普遍知晓,对冷暴力及经济控制知之甚少,这与黄迎等[9]对孕产保健人员对家庭暴力的认知调查结果相似。引起家庭暴力有诸多原因,本研究对人群中常见的几个错误认知进行调查,结果显示,近一半的社区医护人员认为家庭暴力的发生是由于施暴者没有文化或是受暴者本身有错,78.7%的社区医护人员错误地认为家庭暴力是个人隐私。以上结果表明社区医护人员对家庭暴力的认知不足。

3.2 社区医护人员对家庭暴力态度不积极

《中华人民共和国反家庭暴力法》虽于2016年3月正式实施,但从调查结果显示,63%的医护人员认为“清官难断家务事,外界力量不能解决家庭暴力”,且大多数社区医护人员尚未意识到医护人员在防治家庭暴力中的职责,不认同在诊疗过程中常规询问患者家庭暴力的相关问题。而在国外的相关研究中,大多数医护人员都能认可此职责[3]。这可能与我国大多数医护人员缺乏相关教育及积极的指引有关。

3.3 多因素影响社区医护人员干预家庭暴力

本研究中,影响医护人员对家庭暴力的认知及态度的因素主要包括:婚姻状况、受聘形式、学历、家庭暴力相关教育等。这与国外的部分研究结果相似[3,10]。而不同性别、年龄的社区医护人员对家庭暴力的认知及持有态度差异无统计学意义,这与国外的研究结果存在差异[11]。可能与本次研究中,被调查者性别中女性较男性多有关。

3.4 社区医护人员的知识总得分和态度得分具有相关性

社区医护人员对家庭暴力认知越全面,其对防治家庭暴力的态度越积极。这可能是对家庭暴力认知全面的医护人员对家庭暴力的特征及原因有更深刻的认识,知道识别家庭暴力的方法,清楚医护人员在干预家庭暴力中的重要性及职责[12]。也有研究表明,接受过家庭暴力相关教育的医护人员,对家庭暴力的认知有所提高,更愿意在临床工作中主动干预家庭暴力[13]。

妨碍社区医护人员处理家庭暴力问题的主要因素包括:不能明确医护人员在反家庭暴力问题中的职责;不认可常规询问家庭暴力的问题害怕冒犯病人;缺乏辨认及处理家庭暴力的理论知识和技能等。因此,有必要在医护人员中推行反家庭暴力法的教育,使社区医护人员了解其在反家庭暴力行动中的职责,主动与妇联等社会相关部门互动联系,在解决家庭暴力问题的流程体系中,做好自己的定位和与其他环节的无缝对接;并对其进行法律知识、专业知识、工作职责、人性道德等知识及识别、防治家庭暴力技能等方面的培训,同时将相关知识、技能的培训学习列入继续教育内容中,使社区医护人员积极参与到防治家庭暴力的行动中去。另一方面,为更系统地帮助家庭暴力受暴者,应加大宣传力度,在社区卫生服务中心发放宣传册、制作宣传专栏、定期开设讲座、成立咨询室,在社区卫生服务中心官方网站上设宣传、咨询、求助窗口等;同时在社区卫生服务中心建立家庭暴力数据库,导入大数据挖掘分析手段,寻找更多的相关因子,做到防范在先、干预及时、疏解有效、持续跟踪评估。