旺苍县创新农业产业扶贫模式

2018-06-23彭加苍四川省旺苍县金溪镇畜牧兽医站

文│彭加苍(四川省旺苍县金溪镇畜牧兽医站)

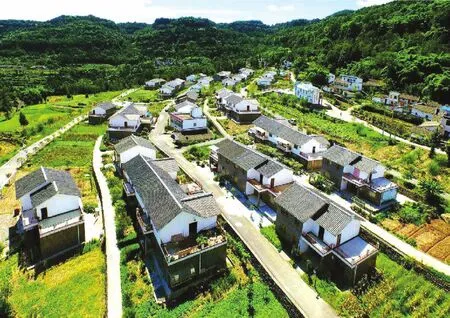

农业产业扶贫是促进贫困地区发展、增加贫困户收入的根本途径,是扶贫开发的工作重点和主要任务。近年来,四川省旺苍县坚持把农业产业扶贫作为脱贫攻坚头号工程来抓,突出农业产业发展、助农增收致富、农村脱贫奔康主题,积极探索现代农业产业园、“一村一品”农业示范园、特色农业微庭园“三园”联动全域覆盖,走出了一条贫困山区农业产业扶贫、贫困户精准脱贫的特色发展之路。

一、创新建设机制,农业产业扶贫精准到户

1.高水平建设现代农业产业园。依据区域比较优势,优化县域农业产业空间布局,坚持农业产业园区引领、农业龙头企业带动、农业连片规模化发展、农业集约化经营的建设思路,按照农业产业化的内在要求,全域全程全要素集聚打造农业产业链。建成以茶叶、畜牧、核桃、中药材等为支柱产业的现代农业产业园17个,带动形成了一批贫困群众参与度高的特色农业产业基地和带动贫困户能力强的农业特色产品加工服务基地,真正成为县域农业产业扶贫、农村经济发展、农民增收致富的强劲龙头。

2.大力建设“一村一品”农业示范园。注重发挥“一村一品”农业示范园上连现代农业产业园、下连特色农业微庭园的纽带作用。紧紧围绕全县四大农业支柱产业区域布局,依托贫困村自然资源禀赋的优势,充分尊重群众的产业发展意愿,按照申报审批、建设要求、利益联结等要求,确立“一村一品”农业示范园主导产业,确保村级主导农业产业与现代农业支柱产业深度对接、长中短产业融合发展。村两委领办农业专业合作社,采用“三资”入股模式,通过入股、租赁、承包、流转等方式,盘活贫困户“沉睡”资产,在每个贫困村建成一个300~500亩种植业或养牛30头、养羊300只、养猪500头、养鸡1000只以上的产业示范园,推行“‘一村一品’农业示范园+村办专业合作社+贫困户”股份合作模式,带动贫困户入园入社,实现农业经营主体不漏村、农村产业扶贫不漏户、农户精准脱贫不漏人。

3.全覆盖建设特色农业微庭园。按照房前屋后庭园化的要求,每户建好1亩以上特色农业微庭园,形成可持续奔康骨干农业产业。同时,坚持市场导向、因户制宜、差异化发展的思路,宜种则种、宜养则养、宜游则游、宜商则商,发展“短平快”脱贫增收项目,确保每户贫困户有“1+N”个创业兴业门路(1:户均1亩以上的种植园或养牛3头、养羊30只、养猪10头、养鸡200只的养殖园;N:发展休闲农庄、小加工园等“短平快”脱贫产业),无论是“1”还是“N”都分别进入村办专业合作社和经营主体。对缺劳力、缺技术的贫困户,推行托管、半托管、寄养、代养等产业发展模式,实现互利共赢。

二、创新联结机制,农业产业扶贫精准施策

1.创新经营主体培育机制。大力推行户改场、场入社、社接企、企连市的新型农业经营主体培育机制,确保现代农业产业园有1个龙头企业、“一村一品”农业示范园村有1个专业合作社带动,贫困户全部进入农业专业合作社或新型农业经营主体,实现全覆盖。加快构建家庭农场+产业领军人(龙头企业)、专业合作社、社会化服务超市“1+3”新型农业经营体系,提高农业产业发展、产业扶贫组织化程度。全县共培育新型农业经营主体3560家,其中,农业企业120家、农业专业合作社390家、家庭农场580家、社会化服务超市120家、种植养殖大户2350户。

2.创新集体经济带动机制。坚持以村级产业发展基金为“种子”,充分撬动农业产业项目资金、扶贫再贷款、贫困村贫困户资产折资入股资金、农村产权抵押、畜禽活体质押等资金投入,并区分不同来源的投入资金特质,有针对性地入股到农业企业、专业合作社、家庭农场、农业社会化服务超市等新型农业经营主体。将入股分红的30%收益再滚动入股,不断壮大村级集体经济发展实力。

3.创新多元利益联结机制。鼓励引导龙头企业入股村两委领办的专业合作社,通过“龙头企业+村级集体经济组织(合作社)+贫困户”股份合作模式,按照合作协议约定的利益分配方式,依据规章制度进行利益分配。村两委领办专业合作社所取得的利润,按照4∶3∶3的利益分配方式进行分配,40%分配给村内贫困户,作为财产性收入;30%作为全体村社成员的收入;30%作为村级集体经济积累,用于扩大再生产和公益性建设。贫困户脱贫后,巩固两年不再享受村级集体经济分红收益的扶持。

三、健全保障机制,农业产业扶贫精准发力

1.强化组织保障。县、乡镇两级都成立了以党政一把手为双组长的领导小组,压实县级评审督导、乡镇抓实建管、贫困村抓好实施三级责任;健全县农业、审计和监察等相关部门全程参与的产业绩效管控机制;强化第一书记牵头、驻村工作队员帮带、驻村农技人员指导的职责;细化和明确了“谁来管”“管什么”“怎么管”。

2.强化技术保障。与中国农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院、四川农业大学等科研院所合作,推进农业科技人员创新创业改革,组建茶叶、畜牧、核桃、中药材等科技创新技术服务团队,破解产业发展技术难题。整合县域技术力量,集合农业、畜牧、林业、水产等专业技术力量,深入开展“万名农业科技人员进万村”活动,推动农技人员投身农业产业扶贫主战场。大力开展农业实用技术培训,在每个贫困村培养20名新型职业农民、10户农业科技示范户。做到县有科技创新团队、乡镇有科技特派员、贫困村有驻村农技员、贫困户有产业扶贫指导员,为产业扶贫提供了技术保障。

3.强化资金保障。创新投入导向,将惠农补贴政策向带动脱贫的新型农业经营主体倾斜。2016年为新型农业经营主体提供200万元耕地地力保护补贴资金作担保资金,贷款3000万元;整合现代农业生产发展、现代林业生产发展等涉农项目资金9200万元,统筹用于农业“三园”建设。利用财政资金,撬动更多金融资本、社会资本投入,确保每个贫困村有200万元以上的产业扶贫资金;充分利用村级产业发展基金、到户产业发展扶持资金,确保每个贫困户有累计投入1万元以上的特色农业微庭园发展资金。