近40年克里雅绿洲人口时空变化对土地利用/覆盖变化的影响

2018-06-21卢龙辉瓦哈甫哈力克

卢龙辉,瓦哈甫·哈力克,黄 玲

(1. 新疆大学资源与环境科学学院,乌鲁木齐 830046;2. 新疆维吾尔自治区绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐 830046)

0 引 言

自工业革命之后,尤其是20世纪以来,相继而来的全球环境问题使人类生存和社会发展面临严重威胁,全球变化科学已成为研究热门[1]。全球气候变化与人类活动的双重作用,使土地利用与覆盖(land use and land cover,LULC)在全球不同时间尺度、空间尺度上发生着剧烈变化,直接影响地球表层生态系统的稳定性[2-3],并且,人们逐渐认识到 LULC变化也是引起全球变化的重要原因之一[4]。因此,研究区域LULC变化及其背后的人类活动驱动作用,将为全球变化的研究提供直接的的参考依据。

作为中国新疆典型的绿洲区域,克里雅绿洲有限的资源与承担的大量人口、社会、经济压力之间存在天然矛盾。以全球气候变化为背景,干旱地区的人类活动作为主要作用力改变地表反射率、水分与养分循环,并且影响到区域甚至全球的气候变化模式与范围[5]。研究绿洲区域土地利用与覆盖变化及人类活动对土地利用与覆盖变化的驱动作用,对全球变化科学具有重要意义。

LULC变化的驱动力是 LULC 研究的核心问题之一,可以为预测 LULC未来的发展变化趋势和制定土地利用政策提供科学依据[6]。国内外学者从不同时空尺度与方法研究了 LULC变化的驱动力:LULC变化的驱动力可分为直接驱动力与间接驱动力[7],包含自然因素(自然条件、气候变化)与社会经济因素(经济发展、人口变化、社会环境)[8];驱动力分析方法包括:基于经验的统计方法,基于过程的动态模型方法,综合模型[9-18]。后立胜等[19]指出:LULC变化机理与过程的研究通常重点关注某一类自然要素,主要集中在水、土和气候等要素研究。Lambin 等[20]认为:当前一些LULC变化驱动力研究,通常基于相对的理想假设,导致结论同现实状况间存在较大差距。因此,如何实现多学科理论与方法、多尺度、宏观与微观、模型构建与应用的综合,将是 LULC变化驱动力研究中的科学难题。Wentz等[21]综合运用专家系统法和目视解译法研究了干旱区在城市发展影响下的LULC变化,定性分析了 LULC变化的影响因素。张琴琴等[22]运用系统动力学研究了绿洲社会-经济-生态的耦合关系,定性分析了人口增长对绿洲耕地等 LULC的影响。吉力力等[23]研究了中亚地区LULC变化,发现20世纪70年代以来,大规模的水土开发活动引起LULC变化,对生态环境的具有负面影响。干旱区整体结构单一,且荒漠植被的生态功能较低,荒漠化日趋严重,生态系统脆弱性高,对自然环境、人类生产生活的扰动,对水资源、土壤资源的扰动极为敏感[24]。以上的研究,对LULC变化的人口驱动研究还停留在定性分析、简单数理统计或概念模型,如何将人口变化对 LULC的扰动定量化与精确空间化,将对绿洲 LULC变化的研究起到重要的推动作用。

基于此,本文在新疆典型绿洲区域运用3S时空建模方法与多种空间统计方法,定量化与精确空间化研究克里雅绿洲人口空间变化与 LULC变化的相互关系,从不同的空间尺度与统计尺度分析人口空间变化引起的LULC变化,并探讨人口空间变化对 LULC变化的驱动作用,同时为当地政策制定者提供科学依据。

1 研究区概况

克里雅绿洲位于中国新疆南部(图1),隶属和田地区于田县(81°09′~82°51′E、35°14′~39°29′N),地处塔里木盆地南缘,北临塔克拉玛干沙漠,南为喀拉昆仑山中段,西为策勒绿洲,东为尼雅古绿洲。克里雅绿洲属于典型的暖温带大陆性干旱荒漠气候,生态系统简单,植被类型较少,以农业活动为主,农牧结合。克里雅河自南向北贯穿整个绿洲,从而孕育了克里雅绿洲,地势平坦。绿洲内景观梯度分布明显,由外至内依次为稀疏草地、灌木林地、耕地、水域,建设用地分散其中。本文的研究区具体指克里雅河中游冲积平原上以连续草地覆盖为边缘的区域。克里雅绿洲是以维吾尔族为主体的民族聚居区。2015年底,全县总人口28.218 2万,出生率为 29.81‰(大幅高于全国人口出生率为 12.95‰),死亡率为7.76‰,人口自然增长率为22.05‰(同样大幅高于全国平均自然增长率5.86‰)[25]。

图1 研究区位置与土地利用类型图Fig.1 Location of study area and land use types

2 数据处理与方法

2.1 数据处理

由于1975年的遥感影像质量较差,故本文以Landsat-2卫星MSS传感器于1976年10月14日获取的遥感影像说明1975年的LULC状况(包含4个波段,空间分辨率79 m,行列号为 156/34,来源于美国地质勘探局 USGS网站:www.usgs.gov),以 Landsat-8卫星 OLI传感器于2015年7月15日获取的遥感影像说明2015年的LULC状况(包含9个波段,单色波段空间分辨率30 m,全色波段空间分辨率15 m,行列号为145/34,来源于美国地质勘探局USGS网站:www.usgs.gov)。通过ENVI5.0进行预处理,根据研究区边界裁剪遥感影像,使用监督分类(支持向量机)与人机交互式解译的方法进行 LULC分类。结合当地特殊的干旱区特征,参照国家基本资源与环境本底动态遥感调查数据库的分类体系,将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地 6大类。借助野外调研资料对解译后的数据进行检查修正,得到1975年与2015年2期LULC类型图。通过混淆矩阵进行分类精度评价的结果显示,1975年LULC分类结果的总体精度为 96%,Kappa统计系数为0.89,各类型的生产精度与用户精度均在75%至99.3%之间;2015年LULC分类结果的总体精度为93.1%,Kappa系数为 0.94,各类型的生产精度与用户精度均在83.33%~100%之间,分类结果能够满足研究需要。由于本文对研究区的界定,即除未利用地之外的地类组成的连续区域,故本文所涉及到的 LULC类型只包含除未利用地之外的其他5种地类。

本文通过《于田统计五十年》[26]、《于田辉煌十二·五》[25]等统计年鉴、县志及相关资料获取1975年与2015年2期人口、社会经济数据(乡/镇人口数量)。

2.2 方法

2.2.1 基于网格单元法的LULC与人口数据空间化

为保持 LULC类型数据与人口数据的统一性,将LULC类型与人口矢量数据转成网格数据,网格单元统一设定为500 m×500 m,共得到20 352个网格单元。

为在空间上定量分析 LULC变化与人口空间变化,本文计算了每个网格单元内 LULC的面积占比及占比变化情况。具体计算公式[27]如式(1)。

式中tP为LULC类型t的面积占网格单元面积的比例;tA为LULC类型t在网格单元内的斑块面积;gA为网格单元的面积(本文为0.25 km²)。

式中vC为变量v在每个网格单元内的总数量,v为人口单元,vD为变量v的密度,n为每个网格单元内变量v分属每个乡/镇的斑块总数量,vA为每个网格单元内变量v分属每个乡/镇的斑块面积。具体处理过程(构建网格单元-矢量数据与网格单元 union-网格单元变量合并计算)见文献[28]。

2.2.2 基于Pearson相关系数的LULC变化与人口变化全局尺度相关分析

为在研究区全局尺度定量分析 LULC变化与人口变化的相关性,探讨人口变化可能引起的 LULC变化与可能引的LULC各类型间转换的关系,本文运用Pearson相关系数(也称为积差相关或积矩相关)方法,计算了基于网格单元的全局 LULC占比变化与人口变化的相关系数r,具体计算公式见文献[29]。|r|表示变量间的相关程度,r>0表示正相关,r <0表示负相关,r =0表示零相关。

2.2.3 人口变化和LULC变化集聚性分析

空间自相关分析可以揭示变量在空间上的结构状态,是检验某一要素值与相邻要素值是否关联的有效指标[30]。空间自相关性是使用空间回归方法的必要条件,因此,本文运用Global Moran’I指数分析LULC变化与人口变化的集聚性与空间自相关性,以此判断数据是否适合进行空间关系的建模。

2.2.4 LULC变化与人口变化局部尺度相关分析

为在研究区局部尺度定量分析 LULC变化与人口变化的相关性,本文运用地理加权回归模型(geographically weighted regression,GWR)方法构建了局部空间回归模型。GWR模型发展了普通线性回归模型,在普通线性回归模型的基础上嵌入了空间因素[31],允许局部参数的估计而非全局预测,扩展后模型的参数是位置i的函数,具体计算[32]如式(3)。

式中(ui, vi)为第i个采样点的坐标, βk( ui, vi)为第i个采样点上的第k个回归参数,是关于地理位置的函数。εi为误差。χik为自变量;Yi为i点的LULC变化,%。

3 结果与分析

3.1 克里雅绿洲40a的人口空间变化

40 a来(图2),克里雅绿洲内人口数量增长明显(增长14.277 7万人),人口空间分布范围显著扩张。1975年人口主要分布在绿洲中部县城周围及喀尔克乡,2015年人口分布逐渐形成了喀尔克乡、先拜巴扎镇、县城周围、奥依托格拉克乡 4个中心。在克里雅绿洲内的绝大部分区域,人口数量呈增加状况,单元网格内的增加人口主要在2~200人之间。绿洲南部兰干乡、中部先拜巴扎镇、县城区域、东部奥依托格拉克乡的人口数量增加最多,在网格单元内均增加了 301人以上,尤其县城区域,增加人口甚至达到701~1 310人。在绿洲西北、北部、中部的零星区域,存在人口数量减少的现象。随着社会、经济的发展,绿洲人口呈明显向城镇集聚的趋势,人口分布扩张与人口密度增加同时存在,绿洲承受的人口、社会、经济压力不断增加。

图2 近40a克里雅绿洲人口变化空间分布图Fig.2 Spatial distribution of population changes in Keriya oasis in past 40 years

3.2 克里雅绿洲40 a的LULC变化

40 a来(图1,表1),克里雅绿洲整体面积有所扩张,扩张幅度为17.11%,各LULC类型变化较明显,但林地、草地、耕地仍是占绿洲面积最多的 LULC类型。由于克里雅河自南向北的流向导致绿洲南部为上水区,加之绿洲北部紧邻沙漠、地势低导致水土偏盐碱化,绿洲南部较北部扩张显著。总体上,1975年的建设用地较为分散且比例极低,占绿洲面积的 1.13%;2015年的建设用地增加显著,占绿洲面积的5.25%,增加幅度为441.76%,且沿道路增长明显,逐渐形成了各乡镇中心,表明 40 a来年绿洲人口发展引起的居住用地扩张现象较突出。1975年的耕地主要分布在绿洲南部与西北;2015年的耕地随着建设用地的占用与分割,呈现规则的块状分布,且在西北部、南部、东部呈明显的向外扩张现象,增加幅度为14.51%,但占绿洲面积的比例有微小的降低,由占绿洲面积的22.75%降至22.24%。2015年的水域覆盖区域明显减少,由1975年的连续分布变为零星分布,缩减情况明显,面积减少幅度为60.85%,表明绿洲发展过程中伴随着大量的水资源消耗。1975年林地(灌木林为主)主要分布在绿洲西部与东北部,呈连续分布,而2015年林地在东部有所增加,西部更加破碎化,整体增加幅度为40.88%(占绿洲面积的比例由37.99%增加至45.70%)。草地有所减少,减少幅度为12.82%。

克里雅绿洲各 LULC类型的变化在空间分布上具有明显的差异(图3)。建设用地比例呈现明显的增加趋势,大部分增加比例在 20%以上,在县城及乡镇中心的增加比例甚至达到41%~92%,呈现明显的聚集现象。但在绿洲北部与西北部的少量区域仍出现了零星的减少现象,表明在绿洲紧邻沙漠的北部由于恶劣的自然条件出现了居民点废弃的现象。耕地比例在总体上呈北减南增的状况,绿洲北部的耕地减少比例在28%~100%之间,绿洲南部、西部、东部(阿日希乡、兰干乡、喀尔克乡、奥依托格拉克乡)呈现明显的增加趋势,增加比例在41%~100%之间。绿洲北部紧邻沙漠及水资源短缺的问题突出,严重影响了绿洲北部的农业发展,且南部耕地增加对水资源的消耗更加剧了北部耕地减少的趋势。林地比例变化剧烈,总体上呈西减东增的状况,西部减少比例多在21%~60%(主要在拉依苏良种场),东部增加比例多在41%~100%(主要在劳改农场与稻田指挥部)。草地在绿洲的大部分区域呈减少状况,减少比例多在21%~98%,但在希吾勒乡、斯也克乡等区域仍存在增加现象。水域在原有河道处均呈减少的状况,减少比例在 21%~85%之间,少量增加区域主要在西部地势较低的希吾勒乡龙湖湿地与东部下游河道低洼处。

表1 1975和2015年克里雅绿洲LULC类型统计Table 1 Statistic of LULC types of Keriya oasis in 1975 and 2015

图3 近40 a克里雅绿洲LULC变化空间分布Fig.3 Spatial distribution of LULC type change in Keriya oasis in past 40 years

3.3 克里雅绿洲40 a来人口空间变化与LULC变化的相关性

3.3.1 全局相关性

总体上(表 2),克里雅绿洲内建设用地变化与人口变化的线性相关程度达0.616,表明人口变化对建设用地的变化有直接的影响。40 a来,克里雅绿洲的人口增长带来居住用地的压力,加之农村人口占大多数,并且更倾向于留在出生地生活、以分配的耕地务农为生,导致建设用地的显著扩张。建设用地变化与耕地变化为正相关,而耕地变化与林地变化、草地变化均为负相关,是由于当地耕地的开垦基本伴随着农村居住用地(“人随地走”的分散式耕居方式)的扩张,而这种扩张进一步的占据了原有的林地与草地。耕地变化与林地变化的相关系数为–0.367,与草地变化的相关系数为–0.273,表明林地与草地均受耕地变化的影响,而林地所受的影响更大。水域变化与林地变化、草地变化均为负相关,表明水域的减少伴随着林地、草地的蔓延,但水域减少的根本原因是绿洲农业生产与生活的大量耗水与不合理利用。

表2 近40 a人口变化与LULC变化的Pearson相关性分析Table 2 Pearson correlation analysis between change of LULC type and change of population in past 40 years

3.3.2 空间自相关性

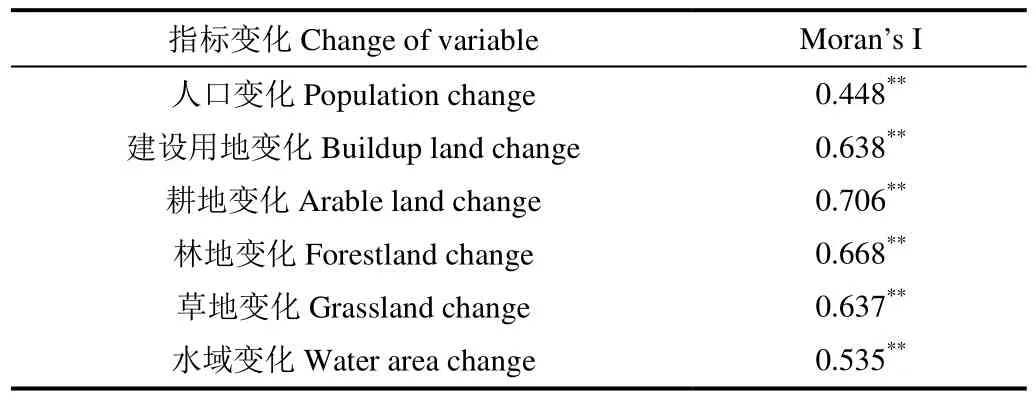

40 a来,克里雅绿洲建设用地变化、耕地变化、林地变化、草地变化的空间自相关性都超过0.6(表3),表明建设用地变化、耕地变化、林地变化、草地变化在空间上具有较高的空间聚集性与空间自相关性。耕地变化的Moran’s I指数最高,表现出强烈的空间自相关性。人口变化、水体变化的空间自相关性也分别达到了 0.448、0.535,表明二者也具有一定程度的空间聚集与自相关特征。以上结果表明本文中 LULC变化数据与人口变化数据适合进行空间关系的建模。

3.3.3 局部空间相关性

在所构建的人口变化与LULC变化GWR模型结果中,人口变化与建设用地变化、人口变化与耕地变化的GWR模型结果较为显著(因此只列出这2组模型结果),2组变量的空间局部尺度相关性存在着明显的空间异质性(图 4)。人口变化对建设用地变化的解释变量系数在全局尺度呈正相关的情况下(0.616**),在局部尺度的相关性呈现正相关与负相关共存的结果,表现为绿洲大部分区域均呈正相关,绿洲北部少数区域呈负相关的空间格局。人口变化对耕地变化的解释变量系数在全局尺度呈微弱负相关(–0.026**)的情况下,在绿洲内部呈现负相关,在绿洲边缘呈现正相关的基本格局,绿洲内部的负相关为全局负相关的主要贡献。该 2组模型显著性在绿洲大部分区域均较高(Local R2大于61%)。

表3 近40a人口变化与LULC各类型变化的Moran’s I指数Table 3 Moran’s Index of changes of population and LULC in past 40 years

图4 人口变化与建设用地变化及其与耕地变化关系的空间异质性Fig.4 Heterogeneity of relationship between population change and buildup land change/population change and arable land change

为进一步探讨建设用地变化与耕地变化是否引起其他 LULC类型变化,在所构建的建设用地变化与耕地变化与其他LULC类型变化的GWR模型结果中,发现耕地变化与林地变化、耕地变化与水域变化的GWR模型结果较为显著,2组变量的空间局部尺度相关性存在着明显的空间异质性(图 5)。耕地变化对林地变化的解释变量系数在全局尺度呈负相关的情况下(–0.367**),在局部尺度的相关性呈现正相关与负相关共存的结果,表现为绿洲内部大部分区域均呈负相关,绿洲边缘区域呈负相关的空间格局。耕地变化对水域变化的解释变量系数在全局尺度呈微弱正相关(0.036**)的情况下,在绿洲中部呈现负相关,在绿洲西南部与克里雅河下游区域呈现正相关的基本格局。耕地变化与林地变化GWR模型显著性在绿洲大部分区域均较高(Local R²大于61%),耕地变化与水域变化 GWR模型显著性在西部零星区域与河道两侧区域较高(Local R²大于51%)。

图5 耕地变化与林地变化及其与水域变化关系的空间异质性Fig.5 Heterogeneity of relationship between arable land change and forestland change/arable land change and water area change

进一步分析发现,林地变化与草地变化、林地变化与水域变化的GWR模型结果也较为显著,2组变量的空间局部尺度相关性存在着明显的空间异质性(图 6)。林地变化对草地变化的解释变量系数在全局呈负相关的情况下(–0.339**),在局部尺度相关性呈现为绿洲西北部基本呈负相关,绿洲西南部区域基本呈负相关的空间格局。林地变化对水域变化的解释变量系数在全局尺度呈负相关(–0.239**)的情况下,在绿洲大部分区域呈现负相关,正相关呈零星分布的格局。林地变化与草地变化GWR模型显著性在绿洲大部分区域均较高(Local R²大于61%),林地变化与水域变化 GWR模型显著性在西部与河道两侧区域较高(Local R²大于51%)。

图6 林地变化与草地变化、林地变化与水域变化关系的空间异质性Fig.6 Heterogeneity of relationship between forestland change and grassland change/forestland change and water area change

同时分析发现,草地变化与水域变化的GWR模型结果也较为显著(图 7)。草地变化对水域变化的解释变量系数在全局尺度呈微弱负相关的情况下(–0.073**),在局部尺度的相关性呈现明显的异质性特征,表现为正负相关相间分布的空间格局。模型的显著性在绿洲西南部区域与河道两侧较高(Local R²大于51%)。

图7 草地变化与水域变化关系的空间异质性Fig.7 Heterogeneity of relationship between grassland change and water area change

4 讨 论

40 a来,克里雅绿洲人口的剧烈增长伴随着城乡居住用地的大量增加。由于绿洲北部紧邻沙漠,以及生产生活用水的需求,导致建设用地主要向自然条件较好的南部与东部区域扩张;另外,由于当地以农业为主要生产方式,人口的增长必然引起耕地(垦荒)的增加,当地的“人随地走”的生活习惯导致乡村居住用地与耕地扩张同步,分散式的生产生活状态直接导致了建设用地的明显增加。以上原因造成人口空间变化对建设用地变化的驱动作用表现为绿洲大部分区域均呈正相关(尤其在绿洲南部与东部),绿洲北部少数区域呈负相关的空间格局,前者的程度强于后者。在绿洲内部,有限耕地与分散式生产生活状态的综合作用导致增加的建设用地增加直接占用耕地,而在绿洲边缘,由于垦荒耕地质量较差导致垦荒面积相对建设用地的增加面积较大,因此人口变化对耕地变化的驱动作用表现为绿洲内部呈现负相关,在绿洲边缘呈现正相关的基本格局,前者的程度强于后者。

在绿洲内部,耕地的有限性与人口的大量增加导致绿洲内部林地向耕地的转换,而在绿洲外部,垦荒的耕地面对较差的自然条件(风沙)往往配套植树造林建设防护林导致绿洲边缘的林地反而增加。这也造成了耕地变化对林地变化的驱动作用表现为绿洲内部大部分区域均呈负相关,绿洲边缘区域呈负相关的空间格局,前者的程度强于后者。由于绿洲扩张与耕地的增加导致大量耗水,加之水资源的不合理利用、大水漫灌等传统用水方式,造成绿洲整体的水资源总量持续减少。克里雅绿洲的龙湖湿地与稻田区是整个绿洲的低洼区域,水资源的减少直接表现为这2个区域的水域面积减少。40 a来的耕地开垦与水利设施建设,形成了绿洲西南部与克里雅河下游两片灌排设施较好的农田区域,引起了以上区域水域面积的增加。因此,耕地变化对水域变化的驱动作用表现为绿洲中部呈现负相关,在绿洲西南部与克里雅河下游区域呈现正相关的基本格局。

绿洲西北部的林地由于转为耕地与水资源减少的原因大面积减少,而草地增加明显;绿洲东南部由于垦荒引起的植树造林对林地与草地的增加起到了促进作用。以上原因,造成了林地变化对草地变化的驱动作用表现为绿洲西北部基本呈负相关,绿洲西南部区域基本呈负相关的空间格局,前者的程度强于后者。林地与草地的变化往往伴随发生,并且与水资源的关系较为复杂。林、草地的增加伴随着水域面积的增加往往发生在灌排设施较好的区域,主要由于需要保护耕地免受风沙影响。

人口空间变化驱动了 LULC变化,这种关系并不是线性变化,在不同局部空间尺度上可能呈正相关与负相关,呈现出明显的空间异质性。人口空间变化的驱动作用直接表现为建设用地扩张与耕地扩张:绿洲主要人口为农村人口,更倾向于留在当地生活,以分配的耕地务农为生,直接导致绿洲内建设用地与耕地的不断增加,人口变化起到直接的促进作用。人口空间变化的驱动作用间接表现为林地变化、草地变化、水域变化:克里雅绿洲主要的生产方式依然以农耕种植业为主,其所受到的人类活动影响基本以农业活动为主,一方面建设用地与耕地不断增长,一方面绿洲林地、草地、水域不断变化,绿洲LULC维持着动态变化。

自1949以来(图8),绿洲耕地面积一直维持在较高水平,在1983—1991年的降低之后耕地面积在微小的波动中持续增长,近2 a达到稳定状态;而人均耕地面积自1991年后保持稳定的状态。随着绿洲人口不断增长,耕地持续增加,农业投入消耗的土地、水等资源不断增加,直接导致了绿洲林地破碎化、草地与水域的锐减。通过抽取地下水、引水灌溉获取农业活动所需的大量水资源将持续对绿洲资源承载能力提出挑战。绿洲的城镇化过程、人均耕地的需求、国家政策都在一定程度上加剧了绿洲 LULC变化的程度与速度。一方面要保证人均耕地的稳定必然会导致绿洲向外部扩张,另一方面克里雅河自南向北的流向、有限的水资源与土壤资源也促使绿洲耕地向南部扩张的趋势比北部更显著。人口的直接驱动与有限的耕地、北部恶劣的荒漠环境之间的矛盾,造成绿洲明显向南部扩张。

图8 克里雅绿洲历史耕地面积与人均耕地面积变化Fig.8 Change of arable land area and per-capita land area of Keriya Oasis

GWR方法较 OLS方法反映更多的异质特征,在总体相关水平下局部区域可能出现方向相反或大小不等的相关结果。在全局尺度统计分析结果显示的特征之外,局部尺度统计分析方法更能反映复杂的特征,更接近实际情况,提供的分析维度与深度更优、信息更丰富。在研究中,尝试将遥感、GIS、多种统计方法进行综合运用,将为我们研究绿洲动态发展、土地利用与土地覆盖变化带来新的认识。

本研究也存在相应不足。克里雅绿洲的人口结构以农村人口为主,在人口数据空间化的过程中,很难厘清农村人口中由于外地打工或工作、升学造成的人口流失,也很难分辨常住人口。另外,人口向城镇流动的趋势也造成一些农村户口的虚空而实际居住在城镇中的现象。以各乡镇人口密度来赋值建设用地上的人口数量虽然是目前是精度最高的人口空间化方法,但由于上述原因,如何更多的考虑实际中人口流动、户籍与居住地不一致的问题,将是本文未来研究的方向。

5 结 论

1)40 a来,克里雅绿洲经历了人口显著增加(14万多),人口空间分布范围显著扩张并向县、乡、镇中心集聚,建设用地与耕地向南部扩张明显,林地增加但趋于破碎化,草地与水域锐减的发展过程。随着社会、经济的发展,绿洲人口呈明显向城镇集聚的趋势,人口分布扩张与人口密度增加同时存在,绿洲承受的人口、社会、经济压力不断增加。

2)克里雅绿洲各LULC类型的变化在空间分布上具有明显的差异。人口变化对克里雅绿洲 LULC变化的驱动机制复杂,总体相关结果下,局部区域可能出现方向相反或大小不等的相关结果。人口的空间变化是克里雅LULC变化及绿洲扩张的直接驱动力,直接表现为建设用地与耕地向南扩张(441,76%、14.51%),间接表现为林地变化(40.88%)、草地变化(-12.82%)、水域变化(60.85%)。人口的空间变化对绿洲扩张的内部驱动作用,与绿洲北部恶劣的自然环境、克里雅河自南向北的流向共同作用,导致绿洲向南部扩张。这些结果可帮助解释绿洲扩张可能导致的影响,如人口迁移、土地利用空间分布不均、干旱化加剧、土壤盐渍化等等,并可对可持续的绿洲规划与发展提供指导。

[1] Iii B M. International geosphere-biosphere programme: A study of global change, some reflections[J]. IGBP News Letter, 2000, 40: 1—3.

[2] Ojima D, Moran E, Mcconnell W, et al. Global land project:Science plan and implementation strategy[R]. IGBP Report No.53/IHDP Report No.19, 2005.

[3] Rogner H H, Zhou D. IPCC fourth assessment report(AR4)-climate change 2007: Mitigation of climate change[R].IPCC, 2007.

[4] 李文增. LUCC驱动力模型及其环境效应的研究[J]. 安徽农业科学,2009,37(8):3733—3735.Li Wenzeng. Study on the LUCC Driving force model and its environmental effects[J]. Journal of Anhui Agri Sci, 2009,37(8): 3733—3735. (in Chinese with English abstract)

[5] Lioubimtseva E, Cole R, Adams J M, et al. Impacts of climate and land-cover changes in arid lands of Central Asia[J]. Journal of Arid Environments, 2005, 62(2): 285—308.

[6] 摆万奇,赵士洞. 土地利用和土地覆盖变化研究模型综述[J]. 自然资源学报,1997(2):169—175.Bai Wanqi, Zhao Shidong. A comprehensive description of the models of land use and land cover change study[J].Journal of Natural Resources, 1997(2): 169—175. (in Chinese with English abstract)

[7] Liu J Y, Zhan J Y, Deng X Z. Spatio-temporal patterns and driving forces of urban land expansion in china during the economic reform era[J]. Ambio, 2005, 34(6): 450—455.

[8] 刘纪远,邓祥征. LUCC时空过程研究的方法进展[J]. 科学通报,2009,54(21):3251—3258.Liu Jiyuan, Deng Xiangzheng. Progress of the research methodologies on the temporal and spatial process of LUCC[J]. Chinese Science Bulletin, 2009, 54(21): 3251—3258. (in Chinese with English abstract)

[9] Gobin A, Campling P, Feyen J. Logistic modelling to derive agricultural land use determinants: A case study from southeastern Nigeria[J]. Agriculture Ecosystems &Environment, 2002, 89(3): 213—228.

[10] 蔡崇法,丁树文,史志华,等. 应用USLE模型与地理信息系统 IDRISI预测小流域土壤侵蚀量的研究[J]. 水土保持学报,2000,14(2):19—24.Cai Chongfa, Ding Shuwen, Shi Zhihua, et al. Study of applying USLE and geographical information system IDRISI to predict soil erosion in small watershed[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2000,14(2): 19—24. (in Chinese with English abstract)

[11] 刘宝元,史培军. WEPP水蚀预报流域模型[J]. 水土保持通报,1998,18(5):7—13.Liu Baoyuan, Shi Peijun. Water erosion prodiction project(WEPP) model for watershed scale[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 1998, 18(5): 7—13. (in Chinese with English abstract)

[12] Hegselmann R, Flache A. Understanding complex social dynamics: a plea for cellular automata based modelling[J].Journal of Artificial Societies & Social Simulation, 1998,1(3): 1—1.

[13] 李景刚,何春阳,史培军,等. 近20年中国北方13省的耕地变化与驱动力[J]. 地理学报,2004,59(2):274—282.Li Jinggang, He Chunyang, Shi Peijun, et al. Change process of cultivated land and its driving forces in northern China during 1983-2001[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(2):274—282. (in Chinese with English abstract)

[14] 陈利顶,傅伯杰,Ingmar Messing. 黄土丘陵沟壑区典型小流域土地持续利用案例研究[J]. 地理研究,2001,20(6):713—722.Chen Liding, Fu Bojie, Ingmar M. Sustainable land-use planning in a typical catchment in the Loess Plateau: A case study[J]. Geographical Research, 2001, 20(6): 713—722. (in Chinese with English abstract)

[15] 何春阳,史培军,李景刚,等. 中国北方未来土地利用变化情景模拟[J]. 地理学报,2004,59(4):599—607.He Chunyang, Shi Peijun, Li Jinggang, et al. Scenarios simulation land use change in the northern China by system dynamic model[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(4):599—607. (in Chinese with English abstract)

[16] 陈佑启,Verburg P H. 基于GIS的中国土地利用变化及其影响模型[J]. 生态科学,2000,19(3):1—7.Chen Youqi, Verburg P H. Modeling land use change and its effects by GIS[J]. Ecologic Science, 2000, 19(3): 1—7. (in Chinese with English abstract)

[17] Russell S J, Norvig P. Artificial intelligence: A modern approach[J]. Applied Mechanics & Materials, 2010, 263(5):2829—2833.

[18] Selten R. What is bounded rationality[J]. Encyclopedia of Operations Research & Management Science, 2002, 2(1): 2—297.

[19] 后立胜,蔡运龙. 土地利用/覆被变化研究的实质分析与进展评述[J]. 地理科学进展,2004,23(6):96—104.Hou Lisheng, Cai Yunlong. An essential analysis and review on land use/cover change research[J]. Progress in Geography,2004, 23(6): 96—104. (in Chinese with English abstract)

[20] Lambin E F, Turner B L, Geist H J, et al. The causes of land-use and land-cover change: Moving beyond the myths[J].Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions,2001, 11(4): 261—269.

[21] Wentz E A, Stefanov W L, Gries C, et al. Land use and land cover mapping from diverse data sources for an arid urban environments[J]. Computers Environment & Urban Systems,2006, 30(3): 320—346.

[22] 张琴琴,瓦哈甫·哈力克,麦尔哈巴·麦提尼亚孜,等. 基于 SD 模型的吐鲁番市生态-生产-生活承载力分析[J]. 干旱区资源与环境,2017,31(4):54—60.Zhang Qinqin, Wahap H, Marhaba M, et al. Evolution trends of the ecological-economic-social capacities based on SD model in Turpan city[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2017, 31(4): 54—60. (in Chinese with English abstract)

[23] 吉力力·阿不都外力,木巴热克·阿尤普. 基于生态足迹的中亚区域生态安全评价[J]. 地理研究,2008,27(6):1308—1320.Jilili A, Mubareke A. Regional ecological security assessment on Central Asia based on ecological footprint analysis[J]. Geographical Research, 2008, 27(6): 1308—1320.(in Chinese with English abstract)

[24] 骈宇哲,姜朋辉,陈振杰,等. LUCC研究进展及其对干旱区生态环境的意义[J]. 水土保持研究,2015,22(5):358—364.Pian Yuzhe, Jiang Penghui, Chen Zhenjie, et al. Review of research advances on land use and land cover change and its significance to the environment in arid zone[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2015, 22(5): 358—364. (in Chinese with English abstract)

[25] 于田县统计局. 于田辉煌十二·五[M]. 于田:于田县统计局,2015.

[26] 于田县统计局. 于田统计五十年[M]. 于田:于田县统计局,2011.

[27] Maimaitijiang M, Ghulam A, Sandoval J S O, et al. Drivers of land cover and land use changes in St. Louis metropolitan area over the past 40 years characterized by remote sensing and census population data[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2015, 35(3):161—174.

[28] 范一大,史培军,辜智慧,等. 行政单元数据向网格单元转化的技术方法[J]. 地理科学,2004,24(1):105—108.Fan Yida, Shi Peijun, Gu Zhihui, et al. A method of data gridding from administration cell to gridding cell[J]. Scientia Geographica Sinica, 2004, 24(1): 105—108. (in Chinese with English abstract)

[29] Pearson Karl. Note on Regression and inheritance in the case of two parents[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 2006, 58: 240—242.

[30] 毕硕本,万蕾,沈香,等. 郑洛地区史前聚落分布特征的空间自相关分析[J]. 测绘科学,2018,43(5):1—16.Bi Shuoben, Wan Lei, Shen Xiang, et al. The spatial autocorrelation analysis for spatial distribution of prehistoric settlements in Zhengzhou-Luoyang area[J]. Science of Surveying and Mapping, 2018, 43(5): 1—16. (in Chinese with English abstract)

[31] 许尔琪. 基于地理加权回归的石漠化影响因子分布研究[J]. 资源科学,2017,39(10):1975—1988.Xu Erqi. Spatial variation in drivers of karst rocky desertification based on geographically weighted regression model[J]. Resources Science, 2017, 39(10): 1975—1988. (in Chinese with English abstract)

[32] McMillen D P. Geographically weighted regression: The analysis of spatially varying relationships[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2004, 86(2): 554—556.