认知诗学视野下的“比德”说

2018-06-20李天鹏

李天鹏

西南交通大学,四川 成都 611756

一、“比德”说的内涵

“比德”说,是春秋战国时期出现的关于自然美的美学理论观点。最早对“比德”进行理论说明的是管子。在《管子·水地》中有这样的论述:“夫水淖弱以清,而好灌人之恶,仁也;视之黑而白,精也;量之不可使概,至满而止,正也;唯无不流,至平而止,义也;人皆赴高,已独赴下,卑也;卑也者,道之室,王者之器也。”[1]在这里,管子把水的自然物理属性与人的道德品质联系起来,以水喻德。水是本体,德是喻体,联系两者的是彼此的相似性。通过比喻,以水观德,使对人的品质的认识更加丰富、形象,同时也获得一种审美体验。

孔子继承了这一审美观。在孔子的言论和著作中他曾以山比德,以水比德,以玉比德,以松柏比德。由于孔子在中国文化上地位的缘故,经孔子论述后的“比德”说,在中国影响巨大而深远。《论语·雍也》记载:“子曰:‘知者乐水,仁者乐山。’”[2]这句话中,孔子用水、山来比喻人的品德。知者为什么乐水?仁者为什么乐山?韩婴解答是:“夫水者,缘理而行,不遗小间,似有智者;动而下之,似有礼者,蹈深不疑,似有勇者;障防而清,似知命者;厉险致远,卒成不毁,似有德者。天地以成,群物以生,国家以宁,万事以平,品物以正,智者所以乐于水也。”意思是说,水因为缘理而行、动之而下、蹈深不疑等特性,跟智者、礼者、勇者等君子具有相似的特征,因而知者乐水。关于“仁者乐山”,韩婴的解答是:“失山者,怠然高··…草木生焉,鸟兽赛焉,财用殖蔫,生财用而无私为,四方皆伐焉,每无私予焉,出云雨以通于天地之间,阴阳私合,雨露之泽,万物以成,百姓以殆:此仁者之所以乐于山也。”[3]解答的理由相似,都是因为山水自身固有的自然属性跟主体的道德品性相似,因而使得具有这些道德品性的人自然就会乐山、乐水。也可以解说为,君子乐山水,是在山水中看见了自身具有的道德品性,因而乐山水。在《论语·子罕》中还记载着这样一句话:“子曰:‘岁寒然后知松柏之后凋也’”。[2]意思是以松柏耐寒比喻人抱仁义之道,遭遇困境而不失其德的品格。

在孔子之后,先秦众多思想家都对“比德”说具有相关论述。可以说,“比德”说在先秦具有相当的普遍性,他们认为“自然物之所以美,主要在于其某些特性和人的美好品质具有类似的特征,人可与之‘比德’”。

“文学艺术中的‘比德’最早见于《诗经》和《楚辞》,它与《周易》的‘取象’、《诗经》及《楚辞》的‘比兴’有着较为密切的联系。《周易》以宇宙运行规律和自然现象比附人事,开拓了极其广阔的想象空间。《诗经》广泛采用比喻的手法,以自然界的各种事物作为情思兴发的对象,对‘比德’自然审美模式的运用也比较普遍。”[4]

总的来看,先秦时期的“比德”说在理论与文学艺术上均得到了认同与发展。“先秦的‘比德’说,在美学理论上的首要意义,或者说最可取之处,在于它显示出自然美的实质,是自然物的某些特征与人的某些品德美相类似,人可以从中‘直观自身’因而感觉其美。它是把自然和人的品德联系在一起,着眼于自然与人的关系而不是脱离人类社会生活来谈自然美。”[5]

二、“比德”说的认知诗学解剖

“比德”说的提出,不仅在当时具有划时代的意义,而且对后来的美学思想和艺术创作的发展也产生巨大的影响。就是在今天,对我们研究和理解自然美的本质、自然美的社会性及审美主客体的关系等重要美学问题,也都很有启发意义。但是,“比德”说自古以来的研究都是从美学、文学、修辞学的角度进行研究,至今还未有人从认知诗学的角度对之进行深入的探讨。本文试图用认知诗学对中国古典美学理论“比德”说进行认知解剖,以发现“比德”说发生的认知机制。

(一)认知诗学概述

认知诗学是发起于西方的一种现代文艺理论或文学批评方法。虽然传统范式下文学研究也存在文学的认知性研究,但真正发展成为一门独立的学科、文学理论、文学批评方法,是近30年来的事情。认知诗学的形成借助了西方现代认知科学的相关理论,尤其是认知语言学、认知心理学、人工智能等学科。最早把认知科学理论运用到文学研究中的是以色列特拉维夫大学的ReuvenTsur教授,他于1983年正式提出了“认知诗学”这个概念,并在1992年出版了其早期认知诗学研究的成果集《走向认知诗学理论》。《走向认知诗学理论》被公认为认知诗学研究的开山之作。Tsur把认知诗学界定为“一种文学批评理论,是使用认知科学提供的工具,探究人类的信息处理过程如何影响和制约诗歌的语言与形式,为文学文本结构与所感知效果之间的关系做出系统的解释。”[6]Tsur之后,认知诗学有了新的发展与突破,不满足于仅仅把认知诗学当作一种处理文学文本信息的工具。美国认知诗学理论家Freeman认为,认知诗学是“研究制约文学反应和诗歌结构的认知过程,为文学感知提供理论认知基础”。[6]Stock-well认为,认知诗学是“关于文学的阅读”,是“对文学的一种思考方式”。简略地说,认知诗学就是运用认知科学相关认知理论对文学活动的心理过程、神经机制进行研究,为文学活动的发生提供科学客观的认知基础。认知诗学作为一门新学科,经过30多年的发展,其发展历程可分为三个阶段:第一阶段,以Tusr为代表人物,该阶段研究内容的特点是基于分析哲学来研究认知诗学,结合第一代认知科学研究与诗学研究的新成果,从认知心理学、心理语言学等相关语言学视角对诗歌进行探析;第二阶段,以Lakoff、Turne、Gibbs为主要代表人物,研究内容特点是运用认知语言学和认知心理学理论中的日常认知机制理解文学作品,把认知语言学的理论成果与文学本身的特征结合起来;第三阶段,以 Stock well、Ganins、Gerard steen 为代表人物,该阶段研究特点是明确提出认知诗学研究的目的为文学文本阅读,运用认知理论和认知方式探析如何精确解读并准确理解文本,强调对文学文本的信息处理分析方法和文学阅读的体验性及互动性及文学语境性。[7]

从方法角度来看,国外认知诗学发展的三个阶段大体有两种研究范式,即理论解读与实证研究。理论解读范式是运用相关认知理论重读文学文本,为文学活动的发生机制提供内在的理论说明。实证研究范式是一种科学性的实验研究,即运用相关的科学仪器如心电图、眼动仪、磁共振,设计实验方案,对读者的文学阅读活动进行科学仪器的还原性研究,找到文学活动的神经机制。国外对于这两种认知诗学研究路径都取得了比较丰富的成果,发展比较均衡。国内认知诗学发展才刚刚起步,目前,研究成果主要以认知语言学相关认知理论对文学活动进行认知解读,而忽视了认知诗学的科学的实验研究路径。前一模式主要的认知理论有概念整合理论、心理空间映射理论、认知隐喻、认知转喻、原型范畴、认知框架等理论。本文的探讨遵循这一模式,主要运用认知诗学的概念整合理论、心理空间映射理论对中国古典美学范畴“比德”说进行认知解读,把传统作为修辞的“比德”手法提升到作为古人的认知方式的认知机制的高度。

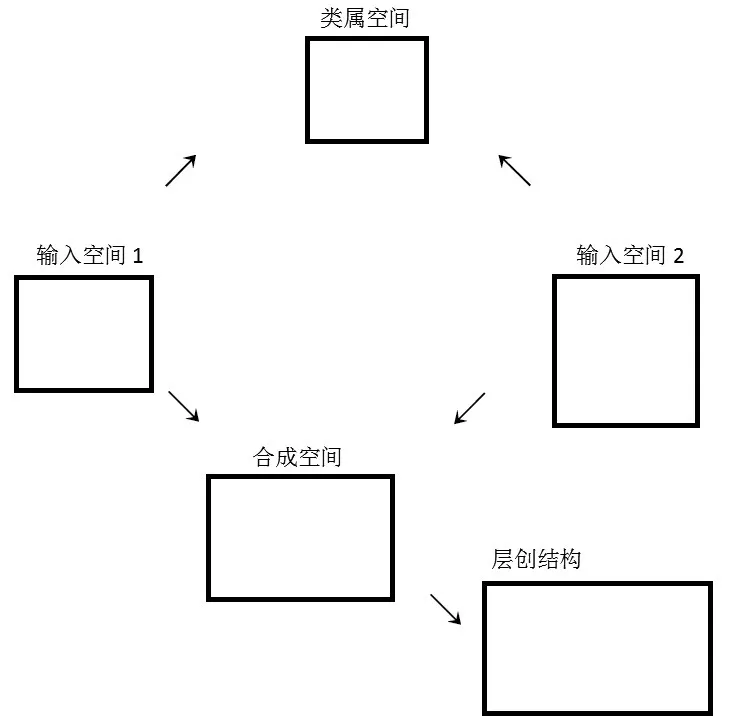

(二)概念整合理论对“比德”说的认知解读

概念整合理论是由美国加州大学圣迭戈分校福考耶和特纳创造共同创造的。随着认知诗学的发展,概念整合理论被借用到诗学研究中来,成为了认知诗学的重要理论之一。该理论是一种关于意义整合生成的认知理论。它“将概念整合视作是人类的一种普遍的认知活动,该理论的研究目标在于揭示人类表层思维能力背后所隐藏的东西,即后台认知的规律。”[8]整合概念理论至少涉及四个心理空间,两个输入空间,一个类属空间和一个整合空间。整合空间中包括一个层创结构。层创结构是核心,它由两个输入空间通过组合、完善、扩展而产生的一个具有创造性意义的空间,“是认知主体对投射对象进行复杂的认知加工而在大脑中形成的突显内容”。[9]类属空间是两个输入空间共同拥有的相似或相同的结构成分。合成空间是“将两个输入心理空间通过跨空间的部分映射匹配起来”[10]而得到的空间。概念整合并非没有原则的天马行空的认知操作,福考耶和特纳认为,概念整合需要遵守一系列原则,即压缩原则、拓扑结构原则、格式完善原则、整合原则、重要关系最多化原则、网络原则、关联等原则。概念整合总共有四种类型,分别为:简单型网络整合模式、镜像型网络整合模式、单域型网络整合模式和双域型网络整合模式。

根据传统文学研究,“知者乐水,仁者乐山”被认为是一种修辞性表达,是主体“通过选择和摄取不同的自然物象作为自身品性、节操的对应物,即把某种物象作为一种特定的情感符号而充分表露出来”[11]的结果。依据概念整合理论,我们又该如何看待孔子的“知者乐水,仁者乐山”?认知诗学一个普遍的基础性观点即认为文学是人类的一种认知方式,隐喻是一种认知思维。传统文学研究认为:“知者乐水,仁者乐山”是一种隐喻修辞的表达方式,进而从文学隐喻视角来解答为何知者乐水,仁者乐山。但是这种认识只是一种文学的解读,或者说传统的文学解读并未说出隐喻是如何产生的机制。认知诗学的概念整合理论就是要在传统文学研究范式之下打下一个坚固的认知地基。因此,根据认知诗学的概念整合理论,“知者乐水,仁者乐山”将会被全新地解读,其概念整合过程如下图:

图1

从图1中,我们可以看出,山的稳固、静止、厚实与人的稳重、静穆、宽厚具有相似性,形成一一对应关系,输入空间的元素有选择性地选入合成空间,合成空间通过组合、完善和扩展的方式而得到层创结构,即“仁者乐山”。根据同样的操作,我们也可以得出“知者乐水”这一层创结构。很明显,这一整合过程清晰地说明了“比德”说“仁者乐山”产生的过程。这是一个心理空间整合的认知过程。认知诗学的概念整合理论认为,对世界的认识是以人的体验为基础的。概念的整合是出现在人的心理空间的概念整合,而人的心理空间又是由一系列的意象的心理表征。在“仁者乐山”这句表达中,是主体心理空间同时存在的关于山的心理空间和关于人的心理空间,然后对这两个心理空间进行组合、完善、扩展而得出来的一个层创空间,一个具有更高层的创新性意义的认知空间。“知者乐水,仁者乐山”在传统文学研究模式下,往往被看作是人的一种隐喻表达,人通过山水比喻人的美德,因而使得人对自己的美德有了更形象的丰富的体验,从而产生一种审美效果。而认知诗学的概念整合并不否认这种文学解读的正确性与合理性。认知诗学概念整合理论的创新,在于把这种隐喻的修辞手法看作是主体的一种认知方式,同时认为文学的审美阅读、审美创造的过程受到了这一认知过程的支配。这样,认知诗学的概念整合理论就为传统的文学修辞研究、审美效果产生的过程、发生的基础给出了科学的说明。概念整合就是隐喻产生的认知机制,也是“知者乐水,仁者乐山”等“比德”说产生的认知机制和发生原理。传统文学研究或美学研究最多指出“‘比德’说审美观实际上是一种约定俗成,是社会普遍意识与自然物结合的特殊形式”的产物,是“经过历史的积淀,某种自然物象同特定的伦理、品格、情感之间建立了相对稳定的关联”的产物,是“自然人化”的这一历史过程的结果,但无法对这一历史过程、自然人化过程给出一个科学的解释与说明。因此,也就未能真正地给“比德”说的产生机制做出合理科学的解释。中国古人为什么会产生“比德”说?认知诗学的概念整合理论做到了这一点。这一理论告诉我们,“比德”说产生的是以人的体验认知以及心理空间概念整合能力为基础的。传统文学研究范式下的“比德”说往往把它看作是“先秦思想家关于自然美的一种观点,它将自然物的外观特征伦理化、人格化,从观念上将其纳入社会范畴,从而使自然美与伦理的善联系起来。”[11]从认知诗学角度来看,“比德”说是古代中国人运用概念整合这一认知能力来进行认识世界的一种方式,它不是一种关于自然美的一种观点,而是古人看待自己与世界关系的一种认知方式,是古人认识自我的一种方式,即古人通过山水反照自己、认识自己。这种认识自我的方式正是维科所说的一种诗性思维。

(三)心理空间映射理论对“比德”说的认知解读

福考耶把Nunberg的语用函数理论发展为认同原则,又称可及行原则并用它来分析借代、隐喻、预设的浮标、歧义虚拟语气等语言形式。在此基础上,他提出了心理空间映射理论,所谓“映射”源于数学,是关于对应和匹配关系的理论。随着认知诗学的发展,心理空间映射理论成为认知诗学重要理论组成部分,近年来被用于文学研究当中。“按照映射的运行机制将其分为三种:投射映射、语用函数映射和图式映射”。投射映射就是用一个概念结构领会另一个概念结构。隐喻是典型的投射映射。语用函数映射“相当于临近性联想”,即人们通过一个概念、事物联想到与之相近的事物,或者通过事物的部分联想到事物的整体。总之,语用函数映射是一种特殊的联想与激活,相当于转喻。比如“五星红旗走进了奥运场”,这里的五星红旗是指中国队,这是用部分代替整体。图式映射是一种抽象的架构,将具体情境中的值填充到抽象图式的空档中去就形成了图式映射。语法结构域词汇项是一种图式映射;买卖及其对应的参与者构成一种投射映射;“某某行为是错的”是一种图式,而把具体的行为如“骂人是错的”填充进去,就形成了图式映射。

运用心理空间映射理论我们如何看待“比德”说?我们知道,传统文学研究把“比德”说看成是一种隐喻修辞表达,一种审美方式,文学修辞技巧。但认知诗学的映射理论认为,隐喻是“从一个比较熟悉的易于理解的起点域映射到一个不熟悉的较难理解的目标域,在起点域和目标域之间有一系列本体的或认知上的对应关系。”[12]或者说“人们用已经熟知的事物特征来描述和认识新的陌生的事物,用一个领域的经验来说明或理解另一个领域的经验”。[13]认知诗学对隐喻看法的重要区别就是把隐喻看作是一种认知方式。这种“认知隐喻观认为,始源域与目标域间客观上的相似性只是隐喻生成基础之一。有时二者之间并无与生俱来的相似性,而是通过人的经验发生关联。”也就是说:认知隐喻观坚持体验哲学,主张主体与客体的互动关系,既反对客观主义,也反对完全的主观主义。主体是隐喻的产生的基础,是连接始源域与目标域的中介,而这一中介主要的发生方式就是通过心理映射功能来完成。

《论语·雍也》中孔子说道:“知者乐水,仁者乐山。”这是一种“比德”说,同时也是一种隐喻修辞的表达。其字面意义是智慧的人爱赏水,仁厚的人爱赏山。这句可以算作用自然物形容人的品德坚强、高洁、坚忍的千古名句了。从认知诗学的角度来看,山水是始源域,仁智是目标域,始源域的山水的流动不居、稳固厚实与仁智的宽厚、思维的灵敏形成一一对应的投射映射关系,而对应的法则是相似性,用公式表达就是:f:A(a)→B(b),f等于相似性。A和B分别是山水和仁智两个认知域,a和b指两个认知域中的流动不居和稳、厚这些特征,f则为对应法则。

很显然,从心理空间的映射理论来看,“知者乐水,仁者乐山”的“比德”说是通过主体的心理映射连接始源域与目标域,从而产生的一种新的更高级的认知方式。由于这种认知是两个心理空间的映射,使得对目标域的认识更具有了形象性与丰富性,因而当读者读到这种表达句子时就会产生一种全新的审美感。从认知图式来看,心理空间的投射映射,是主体关于两个事物的两个图式的融合,从而通过融合之后得到的高层次的认知图式。在这一过程中,主体的认知图式发生了一次更新或重构,增添了一种新的意义与认识,从而产生审美快感。如此看来,审美快感、欢愉的情绪产生必须要以审美主体的认知能力为基础,没有主体的认知能力、认知机制对审美对象的认知加工,就根本不可能产生审美情感。即使是纯粹的审美视听经验,从认知神经美学来看,它们的发生也是要以主体大脑的视听皮层为神经基础的。可见,认知是审美的基础与本源。传统诗学研究忽视了美学的认知基础,因此,传统诗学、美学是一种无根的美学。

三、结语

综上所述,通过认知诗学概念整合理论、心理空间映射理论的重读,我们可知,作为传统古典美学理论的“比德”说,其发生的认知机制是人类普遍具有的概念整合能力与心理映射能力。传统文学研究模式下的“比德”说往往被看作是一种关于自然美的观点或文学修辞。认知诗学并不否定这一看法,认知诗学要做的是通过认知诗学相关理论的解读,发现作为美学理论和文学修辞手法的“比德”说的认知基础与认知机制,从而给传统古典美学、文学相关理论一种新的解读与阐释视角。本文得出的结论是,“比德”说发生的认知机制是主体通过两个输入空间通过组合、完善、扩展而创建出层创结构,以此产生审美效果和全新的层创意义;通过主体的映射(认知)功能,把始源域与目标域两者结合起来,创造全新的意义。“比德”说(根本上)不是古人关于自然美的一种观点,而是古人认识自己的一种思维方式,一种隐喻认知,用外在世界投射内在世界,或用内在世界投射外在世界,从而实现了对自我与世界的一种融合的审美体验情感。众所周知,中国古典美学、诗学具有浓厚的“自然主义”特征,导致这样的原因,根源上来说不是因为道家的“道”本体论哲学,而是因为中国古人特殊的物我交融、相互投射的认知方式。古人通过自然山水世界认识自己。

[1] 孙中原撰.管子解读[M].中国人民大学出版社,2015.

[2] 金良年撰.论语译注[M].上海古籍出版社,2004.[3] 许维遹.韩诗外传集释[M].中华书局,1980.

[4]周均平.“比德”“比情”“畅神”——论汉代自然审美观的发展和突破[J].文艺研究,2003(3).

[5] 钟子翱.论先秦美学中的“比德”说[J].北京师范大学学报,1982(2).

[6] 蒋勇军.试论认知诗学研究的演进、现状与前景[J].外国语文,2009(2).

[7] 周淑莉.认知诗学研究的动态及空白[J].四川教育学院学报,2012(5).

[8] 邹智勇,薛睿著.中国经典诗词认知诗学研究[M].武汉大学出版社,2014.

[9] 韩大伟.中英传统诗歌认知诗学研究[M].黑龙江大学出版社,2013.

[10]刘文,赵增虎.认知诗学研究[M].中国文史出版社,2014.

[11]张永昊.先秦“比德”说与中国古代美学精神[J].临沂师专学报,1996(5).

[12]梁晓晖.认知隐喻观的理论内涵与实践外延[J].认知诗学,2014(1).

[13]苏晓军.文体学研究:实证 认知 跨学科[M].上海外语教育出版社,2014.