海内第一名塑

2018-06-19刘建波

刘建波

宋代人擅长玩泥巴,一个叫毕昇的用泥巴捏出了印刷用的活字,一个叫盖忠的用泥巴捏出了一组不朽的传世之作,那就是灵岩寺的宋代彩塑。

“不靠衣着靠传神,神态形象藏灵魂。表象满是传情处,泥像巧妙胜真人。”

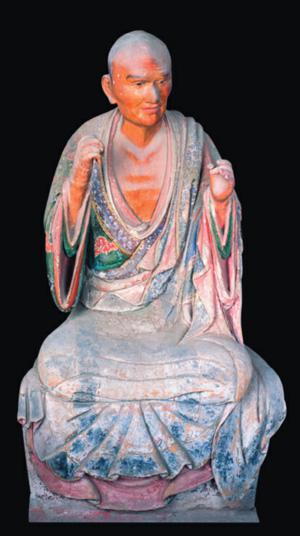

这首打油诗,夸赞的就是灵岩寺千佛殿内立的四十尊宋明彩塑罗汉像。这些罗汉像以泥塑成,人物表情丰富,肤色、服饰迥异,匠人以赤、黄、绿等不同的矿物染料进行染色,使其栩栩如生。1922年,大学者梁启超游历于此,大为惊讶,提笔写下:“题灵岩千佛殿宋罗汉造像:海内第一名塑,民国十一年七月新会梁启超。”梁启超著有《佛学研究十八篇》, 是著名的佛学研究专家,“海内第一名塑”的称号出自他之手,权威性极高。61年后,1983年,画家刘海粟来到灵岩寺,也为之震惊,提笔写下:“灵岩名塑,天下第一。有血有肉,活灵活现”。刘海粟是艺术家,他是从艺术的角度,盛赞了灵岩寺的泥塑之美。好友贾新光是一位画家,以画佛教题材油画见长,也多次来灵岩寺研摩这些雕塑,对我说这些罗汉像,彻底改观了他对中国传统雕塑的认知。就我个人而言,也窃以为灵岩寺历史悠久,文底深厚。但其最为珍贵的瑰宝,当属这些罗汉像。

灵岩寺的这些罗汉像到底是什么样,引无数大家如此盛赞?

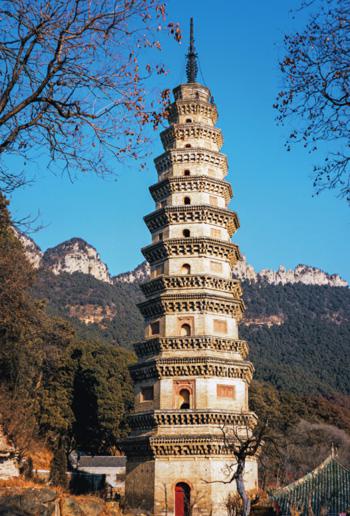

灵岩寺千佛殿的四十尊彩塑,据考证有二十七尊塑于宋治平三年,原来为三十二尊,存于般舟殿。现在般舟殿已经荒毁,仅存遗址。从遗址上看,般舟殿依陡峭的山体而建,靠近泄洪沟,而方山又是巨大的石块形成的崮,根本不存水,夏天一有大雨,洪水自山上奔腾直下,对大殿是个极大的威胁。寺中现存的元泰定三年(1326年)的《寿公禅师舍财重建般舟殿记》(《舍财记》)中对此作了证实:

“佛法自汉考明帝西域口至洛阳,楚王英独好之。及其盛也,灵岩乃晋法定禅师东游,选方山。咸康年,成帝兴之初也。至后魏正光年建殿,经今千余载,光明广大,遍照十方,有大利益绵绵者欤。无奈年深岁久,殿宇既漏日风穿,可怜日往月来,圣贤尽仄身雨倒。幸有大施主本寺僧寿公禅师,特运虔诚,施中统宝钞叁千缗,用助大殿缘事,又施宝钞一千五百缗,重修西三门。可谓昔时盛迹,今朝重生,三十二尊镇山罗汉光生,一千余祝寿大塘具备。……时大元泰定三年岁次丙寅三月吉日记。”

这块碑刻于宋郭思《游灵岩记》碑阴。后魏正光年约是公元520年,此时般舟殿已经建成。从《舍财记》碑中可以看出,灵岩寺僧人寿公禅师,自掏腰包拿出三千缗修了般舟殿,用的是“中统宝钞”。这个中统宝钞是元代发行的独有的纸币,三千缗即三千贯,一缗为一千文。根据《元史》卷九十三《食货志一·钞法》中的解释,世祖中统元年,开始用丝造交钞,五十辆银子换一千两丝钞;当年十月,双开始造中统元宝钞,面值从十文、二十文、三十文、五十文、一百文、二百文、五百文和一贯文、二贯文不等,其中一贯相当于交钞一两,二贯相当于白银一两。另外还有一两、二两、三两、五两和十两五种绫织银货(币),面值和白银相当。元早年以严格安照白银数量来发行丝币的,依据这样算来寿公老和尚共拿出一千五百两白银来修般舟殿,七百五十两白银来修西三门。这对一个僧人来说确实是了不起的。不管怎么样,这块碑中清楚无误地告诉我们,般舟殿中有“三十二尊罗汉光生”。

济南市文管会、济南市博物馆、长清县灵岩寺文管所于1984年3月在《文物》杂志上发表的《山东长清灵岩寺罗汉像的塑制年代及有关问题》中提出四点理由佐证这一观点:罗汉像和千佛殿其他墙上佛像的比例严重不合理;罗汉像所处的位置不符合视觉常规;罗汉像离背面的墙非常近,近的只有几毫米,这样的距离根本无法对其背部妆銮,但事实上这些罗汉像背部的彩绘也非常完整精美;千佛殿最后一次粉刷是在清嘉庆四年,粉刷留下的白垩粉置于罗汉像之下,说明粉刷在先,等等。他们当时的结论就是千佛殿现存的四十尊罗汉像,其中三十二尊原存于般舟殿中,元致和元年曾加以妆塑,万历十五年德府重修了千佛殿后,与宁海府合资,将没有损坏的二十七尊宋塑罗汉搬至千佛殿,又增塑了十三尊,凑成四十整数。清同治十三年(1874年)做过妆銮。

1981年—1982年胡繼高先生主持了灵岩寺彩塑的再次修复工作。这是目前灵岩寺彩塑的最后一次修复。在他们的努力下,灵岩寺的千年彩塑再次焕发了迷人的魅力。尤其是西第十一尊摩诃罗比丘尊者和西第十三尊朗公老和尚。他们在摩诃罗比丘尊者体内发现了一尊同样塑造精美的铁胎,不仅巧妙地取出了该铁胎,同时完美地修复了外面的泥塑;第十三尊寺院创始人朗公和尚,因为坐落在西北角,潮湿阴暗,塑像损坏严重:整个塑像的上半身已向后倾斜,被后人用棍支撑着才未倒塌;它的上肢基本完好,但左手腕及腹前衣着已经断裂,下肢左腿残破,露出了蛀巧的木质胎骨,右大腿部有3条裂纹,小腿泥层已经有一半脱落,右腿下面的泥塑的衣饰及坐毯坍塌严重……修复组也对其用还用心进行了巧妙的修复,使得朗公的形象,再次鲜活地呈现在世人面前。我们不应该忘记这些名字:山东省考古所毕宝启,济南市文管会王建浩、王昭善,济南市博物馆罗晓南、弥金冬、浦伍正、周群、姜宝宁、周福生、李晓峰,灵岩寺文管所韩云山、董疆平、范春雷、王传昌。

正是这次修复,使他们有了重大的发现,解决了灵岩寺的罗汉像到底塑于哪一年的问题。

话还是从西第十一尊摩诃罗比丘尊者说起。这座塑像高1.56米,呈坐姿,除左臂有一块9.5×13厘米的残破外,基本保存完好。不过在其腰部以下,右边衣袖也有一条横裂纹。维修人员通过其残破处发现该尊塑像与其他39尊不同,其他均为木胎,而这一座里面是一座铁像内胎,而且铁像座上还铸有铭文。维修人员先是用磁铁确定了其内部含铁面积较大,然后用手持X光机对其进行透视照相,未获成功。之后通过探针法对其进行了九处钻探,确定了泥塑内部的铁胎保存完整、良好。之后维修人员创造性地使用新材料白色打样膏为泥塑翻制了外模,逐步将泥塑从铁塑上剥离,吊出了铁像后对原泥塑进行了拼合、粘接、加固和修复,并进行了补色和做旧处理,使得泥塑完好复原。

剥离出来的铁胎也是一尊铁铸罗汉像,身着袈裟,衣纹简洁流畅。双手合抱于胸前,两眼平视,大耳齐眉,神态安详、庄严。像高1.64米,端坐于63厘米高的八角铁座上,像身中空,用生铁一次性铸成,头部却是另外浇铸,可以转动,却无法拔出。面部浇铸时留有两个眼眶,内镶黑色琉璃眼珠,使其目发炫光,亮而有神。铁像嘴唇涂朱,脸上有白色粉彩痕迹,说明此像也曾为彩像,后来脱落了。

鐵像座上部边框铸有竖行楷书铭文,每行二三字,隐约可辨“大宋兴德军长清县和平乡天花南管寺侯丘二村,□首□铁铸□罗汉都维□头李宗竺时熙宁三年岁次庚戌孟冬月□日……高氏……汉……官刘……和同高”五十余字。宋熙宁三年是1070年,而维修人员对泥塑体内的木材进行碳-14测定和树轮校正对比确定,该泥胎塑于1452年前后,即明代。

无独有偶,在对西第十三尊塑像即朗公和尚塑像进行修复时,维修人员发现其内胎木板上,有墨书题“齐州临邑盖忠立,治平三,六月”的字样,加上对木板的碳-14测定及木年轮校正,可以确定这一尊塑像塑于宋治平三年即1066年。

宋治平三年,历史上发生了几件不同寻常的大事:契丹复改国号为“辽”;宋英宗皇帝为招贤纳士,接受欧阳修的建议,将原来的第一名进士才有面试资格的规定改为前二十名都可面试;同年三月,有慧星现于西方,拖着一条一丈五尺有余的尾巴,势如太白,夜亮如月;当年十一月,英宗突然得病,两个月后即来年正月就驾崩了;之后欧阳修被免职,拜司马光为翰林学士。

同样在治平三年,灵岩寺也开始了一个伟大的创举:一个叫盖忠的人率领工匠们完成了灵岩寺彩塑罗汉的伟大工程,而且还偷偷留下了自己的名字和时间。说是偷偷,是因为在中国古代,工匠的地位是很低下的。《礼记·王制》曰:“凡执技以事上者,不贰事,不移官,出乡不与士齿。”就是说干这一行的,不能换职业,不能为官,不能与“士”交往,所以“塑者不名”是历来的规矩。是什么驱使盖忠冒险写下自己的名字和时间我们无从猜测,但他一定认为这是他的得意之作无可争议。正是他的落款,使得我们知道了这批宋代彩塑制作的确实时间。所以说盖忠是个了不起的工匠。

至此,结合清康熙五十三年净意和尚重修千佛殿,在正梁上发现有“时大明万历十五年岁次丁亥九月初八日德府重修”字样,可以断定,到明万历十五年(1587年又是万历十五年,著名史学家黄仁宇专门为这一年写了一本书),在经历了260年风雨后,般舟殿当岌岌可危时,灵岩寺便将其中的保存较好的二十七尊罗汉像悉数搬到千佛殿,又重新补塑了十三尊,形成了现在的四十尊彩塑罗汉像。

灵岩寺这批宋代彩塑,对研究佛教在中国的流变,研究宋代的科技与艺术、文化与思想,以及社会生活都有着极高的价值。

首先,灵岩寺宋代罗汉彩塑,是禅宗在中国的发展和宋代罗汉文化兴起的一个折射。佛教东渐中国之后,历经南北朝的黄金发展期,至隋唐,以天台宗为代表的佛教宗派的形成,正式标志着佛教“中国化”的完成。佛教在中国的几次兴灭,都迫使它与中国传统的儒道文化相结合,禅宗以“外佛内道”而广为中国的知识分子所接受——梁启超在《中国佛法兴衰沿革说略》中谈到:“东晋后,佛法大昌……唐宋以后,儒者始与佛徒哄……唐以后殆无佛学。唐以后何故无佛学也?其内部原因,则禅宗盛行,诸派俱绝……其外部之原因,则儒者方剽窃佛理,自立门户,中上驷咸趋此途,而僧界益乏才。”而中国的佛教各派,无论是天台、华严、禅宗都是轻来世而重现实,避烦缛而重简捷,轻思辨而重实践。禅宗认为,人人皆有佛性,物特皆有佛性,主张“不立文字,教外别传”、“砍柴担水,无非妙道”,不必遁入空门,在现实中就能得道。这使得禅宗被广大的社会民众广为拥趸,修禅、参禅成为从士大夫阶层到下里巴人广泛进行的行为——苏轼“暂借好诗消永夜,每逢佳处辄参禅”就是最好的写照。说到苏轼,他与苏辙都到过灵岩寺,留有碑刻存于寺中。

与之相呼应的,是罗汉形象的崛起。罗汉的名称最早见于汉末支谦译的《太子瑞应本起经》:“一心之道,谓之罗汉。罗汉者,真人也,声色不能污,荣位不能屈,难动如地,已免忧苦,存亡自在。”丁宝福在《佛学大辞典》(文物出版社,1984年)这样定义罗汉:“阿罗汉(Archat),小乘极悟之位名。一译杀贼,杀烦恼贼之意,二译应供,当受人天供养之意,三译不生,永入涅槃不再受生死果报之意。”与东晋之拜维摩诘、北朝之供弥勒佛、唐之奉西方净土不同,至宋代人们尚罗汉。这一方面是因为宋代人相信罗汉是禅宗修行的最高果位,另一方面罗汉不入涅槃,常驻世间,其走下了神坛,形象生动、不受佛经约束,更接受于生活,也就更容易被人所接受。王子云在《中国雕塑史》中说到:“罗汉是禅宗的产物,以达摩为初祖,所以罗汉都是达摩、祖师或尊者一类的人物(人民美术出版社,1988年,PP218-219)。”

唐玄奘翻译的《大阿罗汉难提密多罗所说法住记》中十六罗汉的描述,这是罗汉信仰的依据,后扩展为十八罗汉,后到五百罗汉。宋代罗汉,记载于史书或现存实物的比比皆是,从制作材质上看,铜铸、木雕、金漆的都有,如雍熙元年(984年)天台山寿昌寺敕造五百一十六躯,咸平—乾兴年间(宋真宗时期,约998—1022年)僧蕴能之妹“伎巧夫人”严氏于瑞莲山造雕旃檀五百罗汉;北宋汴梁大相国寺三门阁和资圣门各铜铸五百罗汉;大中祥符元年(1008年)河南辉县白茅寺(今白云寺)造五百罗汉;乾兴年间汴梁开宝寺造五百夹竺漆罗汉;仁宗庆历五年至八年(1045-1048年)广东曲江南华寺造五百木雕罗汉;宣和二年(1120年)汴梁开宝寺造五百金漆罗汉;同一年河北行唐普造院、四川阆中香成宫等各造五百罗汉……,很多很多,举不胜举。

罗汉文化的兴起,从宗教上讲,是禅宗的产物,是佛教中国化的结果,它代表着佛教文化在中国的巨大变革;从思想上讲,它的兴起标志着人们对庄严肃穆的神的远离,以及对神世俗化的广泛认可,是人性的集体的无意识的觉醒。灵岩寺的二十七尊宋塑中,不仅有达摩祖师这样的梵僧,更有朗公和尚、法定禅师、玉林琇国师、济颠和尚、慧远法师等中国高僧。通过罗汉这一介质,打通了人与神之间的通道——他们是凡人化了的神,也是神化了的凡人。

所以盖忠这些宋代的巧匠们,就没有了亵渎神灵的思想负担,在他们的创作中尽情发挥。二十七尊塑像,连同明代补塑的十三尊,台座高均80厘米,其中脚座高35厘米,脚座至坐座台面高45厘米,坐座至罗汉头顶高101至120厘米,总体看上去大小基本一致。但他们的神态却各异,身体与四肢的比例也相称,“丰者肌肉停匀,癯瘠者脉络在手,盘骨见胸,猛勇者怒目,耄耋者低眉”,从面上看或舒颜含笑,或含嗔怒视,或瞑目沉思;从肢体动作上看也各不相同,有垂袖,有露肘,有牵裾,在端拱,有拄杖,有合掌趺坐,有双手高举额前入定,有伸出一指怒指,有屈一膝者,有脱双履者;他们的衣着各不相同,有僧袍,有直掇,摩诃迦叶尊者、如音阿那尊者、摩诃鸠摩罗什尊者、天贝高峰妙禅师、孙陀罗难陀尊者、慧远老和尚、忍辱无嗔伏虎禅师等多人还穿着山东僧人独创的钩钮式佛衣,腰带也有勒帛、腹围、丝绦等多种,光丝绦就有蓝、绿、黑、灰等多种,这成了后人研究宋代服饰的最好的活标本,有学者专门就这一方面做过深入研究。

那些宋代彩塑,虽几经修复,但神韵仍在,仍能看出宋代工匠在塑像方面的极高造诣。这些塑像,如迦留陀夷尊者(东五)、摩诃鸠摩罗什尊者(东十四)、(天童密云悟祖和尚(东十六)、双桂堂神通破山和尚(东十七)、罗睺罗尊者(西二)、慧可神光尊者(西十八)等塑造的极为逼真。如他们的额骨构造上有额丘、额沟、眉弓、线条起伏逼真,牙床隆起,颧骨高凸,肌肉虬劲有力,血管与筋腱清晰可辨,所以刘海粟都忍不住夸赞“有血有肉,活灵活现”。尤其是西第六尊济公和尚,衣衫不整,但蓝衫上白色的线条密集均匀,仿佛真的布衫;他眉头紧皱,鼻翼上方扭成一个疙瘩,嘴角两边肌肉鼓起,一百个不愿意的样子。左手握着拳头高举至耳边,右手微合撑在左手腕前,活脱脱一幅要从座坛上走下来的样子。2008年春天我陪联合国世界旅游组织秘书长弗朗加利先生到访灵岩寺,他饶有兴趣地一幅一幅塑像看完,最后停在济公前,用英文问我:“他是不是在问:我的表呢?”我忍俊不禁。可见其形象有多么生动。而当年的雕塑家们正是通过这些动作、肌肉、表情的丰富变化来传达他们创作对象的内心世界。

从灵岩寺的宋代彩塑,我们也可以管窥到宋代在艺术与医学方面取得的成绩。宋代的思想核心,最重要的当属理学了。“格物致知”和“穷尽理性”的指导思想,滥觞了朴素的科学萌芽,沈括的《梦溪笔谈》就是显例,它涵盖了207条自然科学方面的内容。从艺术手法上,宋人已经不满足在纸面上画佛像了。这一方面是因为唐以来的佛像绘画达到了极高的水准很难超越,更重要的是宋人已经不满足二维世界的表现了,于是雕塑就成了他们努力的目标, 不管是铜铸、木刻、泥塑,都对表现世界的视角和工艺提出了全新的要求。一大批手艺人应时而生。他们不仅把自己的才华施展在佛像的宏大巨制上,还用在市井间小泥人的塑捏上。艺术家们显然从宋代严谨的写实画风上受到影响,所以在雕塑作品的表现上注重细节的描绘,使之栩栩如生。

必须指出的是,上世界八十年代维修人员在修复灵岩寺的宋塑罗汉像时,从西第八尊伏虎禅师的体内发现一具完整的丝质内脏,包括心、肺、大小肠、肾等,其在体腔内的位置和大小基本符合真人解剖结构。这说明宋代的工匠们已经对人体的结构有了基本的了解。事实上,在灵岩寺塑制罗汉像之前,宋仁宗庆历年间(1041-1048),广西一名叫欧希范的儒生遭受官府剖腹之刑,宜州推官医师吴简令画工宋景绘成《欧希范五脏图》,详细记载了其心、肝、肾等的位置。工匠们是否受此影响我们不得而知,但可以肯定的是,工匠们当时对人体的透视比例和结构有了深稔的了解。

综上所述,1981年修复灵岩寺罗汉像,无意中解决了几大疑问,即这些罗汉像为何人何时所塑。但却有一个疑问无法解答,即这些罗汉像塑的是谁。

灵岩寺四十尊罗汉像旁边,都有一块小木牌,上面写着塑像的名称。这是上世纪三十年代,寺内僧人大文书写后挂上去的。根据这些木牌的标示,东起第一尊为东土初宜达摩尊者,第二尊为摩诃迦叶尊者,第三尊为摩诃俱絺罗尊者,第四尊为摩诃迦旃延尊者,第五尊为摩诃迦旃延尊者,第六尊为迦留陀夷尊者,第七尊为牛呞比丘尊者,第八尊为无贫如音阿那尊者,第九尊为精进比丘鬼逼禅师,第十尊为东土摩诃菩提尊者,第十一尊为阿菟楼陀尊者,第十二尊为降龙菩提无阂禅师,第十三尊为云山牧牛难陀尊者,第十四尊为摩诃鸠摩罗什尊者,第十五尊为天贝高峰妙禅师,第十六尊为天童密云悟祖禅师,第十七尊为双桂堂神通破山和尚,第十八尊为多闻阿难陀尊者,第十九尊摩诃大目犍连尊者,第二十尊为孙陀罗难陀尊者;西第一尊为庐山莲社慧远大师,第二尊为罗睺罗尊者,第三尊为须跋陀罗尊者,第四為尊解空须菩提尊者,第五尊为舍利弗尊者,第六尊为灵山会上波陀夷尊者,第七尊为天台醉菩提济颠和尚,第八尊为忍辱无嗔伏虎禅师,第九尊为摩诃劫宾那尊者,第十尊为宾头庐婆罗多罗尊者,第十一尊为摩诃罗比丘尊者,第十二尊为灵岩开山法定老和尚,第十三尊为朗公老和尚,第十四为降伏外道均菩提沙弥和尚,第十五尊为神力移山金刚比丘尊者,第十六尊为宋仁钦和尚,第十七尊为衲子密行之神尊者,第十八尊为太湖慧可神光尊者,第十九尊为天台演教智顗大师,第二十尊为律藏会上优波离尊者。四十名塑像中,罗汉占29名,朗公、法定、慧远、济颠等中国祖师或高僧占11尊。

人们做研究或介绍这些罗汉像时,多以此作为依据。从外形上看,有些名称与塑像是吻合的,如东第一尊达摩祖师,面呈褐色,盘腿入定,名称与形象相符合;再如西第十三尊朗公和尚,端坐一隅,右臂高举,神情激昂,沉浸在说法中,仿佛听众为之动容,山石为之点头,与题名也相符。

但也有很多题名与塑像不相吻合。如西第八尊伏虎禅师,从画面上看禅师怒眼圆睁,目光前视咄咄逼人,右手发力指出,左手用力揽住右手袖口,确有伏虎之势,但看面部却是褐色,显然是竺僧,而伏虎禅师是福建人,如果不是清代重修塑像改变了塑像的面色,那么这就不应该是伏虎禅师;再如西第六尊牌子上写的是灵山会上波陀夷尊者,但形象却是一位袒胸露肩的僧人,袈裟褴褛,面容桀骜不驯,大家更相信他是第七块木牌上写的济颠和尚。对此我专门咨询过灵岩寺现任主持弘恩法师,法师也认为这是济颠;再如东第七尊的定鼎玉林国师,本是一江南(江阴人)才子,理当眉清目秀,而这位塑像却是一位面色褐黑的梵僧,二目炯炯有神地看着天空右手食指指向天空,有学者认为他更像是降龙罗汉。还有一点,玉林琇是清初僧人,不可能在宋明时期就有塑像。再者,宋仁钦和尚是在大观初年(1107-1110年)在灵岩寺做主持从时间上看,他晚于宋治平三年(1066年),为何他也在其中,这也是一个谜。

1956年,学者张鹤云先生找到了灵岩寺的僧人大文,通过交谈得知,这些木牌子原置于塑像前,因为年久,不少遗失了,大文就重新写了木牌挂在墙上。木牌丢失了的,他就随便从佛经上查了几个梵僧名字补上。凡是遗失的,都是梵僧的名字,中国的高僧与祖师的木牌都在,他就依照此重新写了挂在墙上。至于原来的罗汉是十六尊、十八尊还是三十二尊已经无法考究。像玉林琇的名字出现在其中,是不是同治年间长庚重装时写上的不得而知。

灵岩寺的这些彩塑,虽然神态各异,却也有很多相似点——从外形、面容、服饰上,还是可以做进一步比较研究的。相信隨着时间的推移,更多资料的发现,许多谜慢慢都是可以解开的。