东北大豆种质群体生态性状在铁岭地区的表现及育种潜势研究

2018-06-19,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

(1.铁岭市农业科学院,辽宁 铁岭 112616;2.南京农业大学 大豆研究所/农业部大豆生物学与遗传育种重点实验室/国家大豆改良中心/作物遗传与种质创新国家重点实验室,江苏 南京 210095;3黑龙江省农业科学院牡丹江分院/国家大豆改良中心牡丹江试验站,黑龙江 牡丹江 157041)

0 引 言

限制我国大豆总产量的关键因素之一是单产水平低[1]。盖钧镒[2]、文自翔[3]等认为,品种改良是提高大豆生产水平的重要方法。育成品种在漫长的选育进化进程中,积累了多方面优良变异基因,这些基因是最核心的遗传基础。丰富的种质资源,是大豆育种的基因宝库。现阶段我国已成为世界上搜集到栽培大豆种质资源最多的国家,并对所搜集到的种质资源的农艺性状、抗病虫及耐逆性等诸多性状进行了表型评价,为大豆研究者及育种提供了大批优异种质,并在大豆进化及遗传多样性上取得了突破[4]。我国虽然是大豆起源地,但在种质资源研究上却并非强国,现阶段对大豆种质资源研究上与国际主要生产国仍存在显著差距[5]。种质资源评价是常做常新的研究课题。种质资源的深入研究要求在现有评价基础上,进一步采用更简便、精确的方法深入研究[6]。种质资源的表型评价一般采用遗传变异系数、表型变异系数和遗传率等指标[7]。

铁岭市位于辽宁省北部,松辽平原中段,是辽宁省大豆主要产区。属于暖温半湿润中晚熟区,活动积温3 200 ℃~3 400 ℃,无霜期140~160 d,年降水量500~700 mm,夏至日照时长可达15.2~15.4 h。地势平坦,土壤肥沃,肥力中上等,土壤以棕壤、黑土及淤土等为主[8]。傅蒙蒙[9-10]等研究表明该地区适宜MGⅡ、MGⅢ熟期组,属东北地区第4亚区。铁岭市地区是辽宁省北部重要的大豆生态区,自1958年开展大豆育种以来,共育成了铁丰(豆)系列品种63个[11]以及一大批优良大豆种质,其中铁丰18、铁5621等优秀品种(系)及其衍生品种获多项国家级或省部级科技成果奖励[12]。

为明确东北种质资源群体生态性状在铁岭地区的表现和育种潜势,本课题组在东北地区广泛征集了东北大豆种质资源361份,组成东北大豆种质群体,并按照各品种生育期将其归为MG000、MG00、MG0、MGⅠ、MGⅡ、MGⅢ共6个熟期组;于2012-2014年在铁岭市农业科学院种植,对试验中各性状进行描述性统计和方差分析,并筛选出部分优异亲本以供利用参考,研究结果可为铁岭市地区大豆品种改良提出合理化建议。

1 材料与方法

1.1 试验内容及试验设计

试验材料: 361份东北春大豆于2012-2014年种植于辽宁省铁岭市农业科学院试验地(42°25′N,123°81′E)。

试验设计:重复内分组试验设计,4次重复,穴播,穴距0.4 m×0.65 m,每小区4穴,每穴保留4株,小区面积1 m2,选取至少2穴且每穴3株以上的小区进行生态性状调查。为减小边际效应,材料成熟后选取中间2穴收获并室内考种。试验材料的来源构成详见表1。

调查标准及项目:以Fehr[13]提出的大豆生育时期鉴定方法,调查播种期、出苗期、R1、R2、R7、R8期。室内调查项目及标准参考邱丽娟、常汝镇[14]的标准,在南京农业大学使用FOSS近红外谷物分析仪Infratec TM 1241对品质性状进行统一测定。

表1 试验材料的来源构成Table 1 The composition of test material sources

注:HLJ=黑龙江,JL=吉林,LN=辽宁,IMG=内蒙古。

Note:HLJ=Heilongjiang province,JL=Jilin province,LN=Liaoning province,IMG=Inner Mongolian autonomous region.

1.2 数据统计分析

采用SAS 9.1软件进行表型分析:利用proc means进行表型的描述统计包括频率分布、群体平均值。利用proc glm进行方差分析,并估算遗传率。

遗传变异系数GCV=σg/μ,其中μ为群体的平均值。

在proc glm中,利用means语句进行多重比较,比较方法为DUNCAN,显著水平为P≤0.05。

多年联合方差分析线性模型:yijkl=αi+βj+δl(j)+Aij+εijl

2 结果与分析

2.1 东北大豆种质群体主要生态性状在铁岭地区的表现

本试验群体囊括了东北地区MG000-MGⅢ的所有熟期组类型,通过对不同熟期组材料主要生态性状进行的3年表型鉴定,可以考察各性状间的差异,将000-MGⅠ这4个较早熟组的材料与MGⅡ-MGⅢ这两个较晚组材料对比可知,在某些性状上早熟组材料中可以找到用以弥补本地区材料存在缺陷的供体材料,对改良当地品种某些性状具有重要的意义。

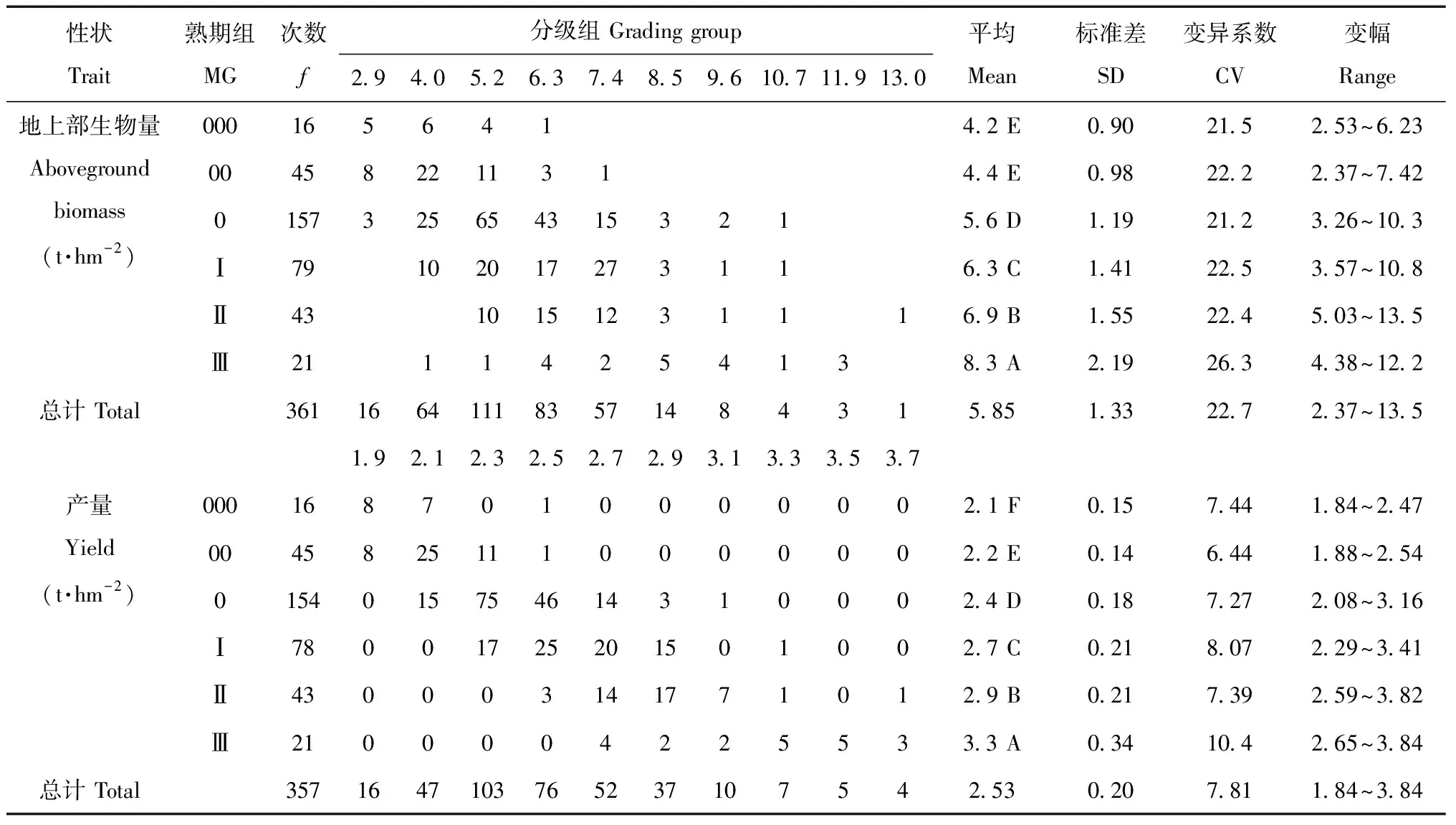

表2-表5为东北大豆种质群体4类13项主要生态性状在铁岭市地区的描述统计。4类性状及13项生态性状包括:生育期性状(生育前期、生育后期和全生育期)、籽粒性状(蛋白质含量、脂肪含量、蛋脂和和百粒重)、株型性状(株高、主茎节数、分枝数和倒伏程度)及产量性状(地上部生物量、籽粒产量)。

从次数分布来看,各性状均呈现以均值所在组为波峰的正态分布。各性状的表形多样性情况可从标准差和变异系数来反映,而变异系数则反映性状的遗传多样性水平,从表中可知,各性状均包含丰富的遗传变异。

2.1.1 东北大豆种质群体生育期性状在铁岭市地区的表现。如表2所示,生育期性状中,生育前期(从出苗到R1)、生育后期(R1到R8)和全生育期(出苗到R8)的均值为67.4 d、72.9 d和104 d,变幅分别为54.1~88.1、53.6~100和82.6~136,各生育阶段生育日数随熟期组增加均呈变长的趋势,且各群体的生育前期(即营养生长期)和生育后期(即营养和生殖生长并存期及生殖生长期)均变长,生育期性状的标准差和变异系数均较小,表明本研究根据不同熟期对群体划分的6个熟期组是合理的。

MG000-MGI在当地全生育期平均天数在88~108 d,比无霜期早25~40 d,不能充分利用当地自然条件;MGⅡ/MGⅢ全生育期天数平均为117~129 d,最适合当地无霜期长度,能充分利用本地区的活动积温资源,满足当地生产(135~140 d)。

表2 东北大豆种质群体生育期性状在铁岭的描述统计(2012-2014年)Table 2 Descriptive statistics of the growth period traits of the Northeast China soybean germplasm population in Tieling(2012-2014)

注:MG=熟期组;f=次数;CV=变异系数;SD=标准差;数字后的不同大写字母说明熟期组间在1%水平上的差异显著性,下同。

Note:MG=Maturity group; f=Frequency; CV= Coefficient of variation; SD=Standard deviation; The different capital letters mean significant differences among maturity groups at 1% level.The same is as belows.

2.1.2 东北大豆种质群体籽粒性状在铁岭市地区的表现。表3为东北种质群体的籽粒性状表现,蛋白质、脂肪和蛋脂总量的均值为40.9%、22.4%和63.3%,变幅为37.7%~45.9%、18.9~23.8%和60.5~66.5%,这3个性状的标准差和变异系数均不大;就蛋白质含量来看,各熟期组间材料均值无显著差异;MGⅡ、MGⅢ材料脂肪含量较其他熟期组材料低1.5%左右,差异达到极显著水平;傅蒙蒙研究可知,铁岭市地区可以划归到MGⅡ、MGⅢ,说明适宜该地区材料的蛋白质和脂肪含量均不突出,表明该地区属于蛋白脂肪平衡区,与宁海龙研究一致[16];蛋脂总和是蛋白质和脂肪的总和,呈非线性变化,脱离蛋白质或脂肪单独对其分析毫无意义;而群体的百粒重平均值为18.8 g,变幅为11.0 g~34.7 g,标准差较小,变异系数较大,说明百粒重这一性状具有较大的遗传多样性,遗传改良的潜力也较大。

表3 东北大豆种质群体在铁岭籽粒性状的描述统计(2012-2014年)Table 3 Descriptive statistics of the seed quality traits of the Northeast China soybean germplasm population in Tieling(2012-2014)

2.1.3 东北大豆种质群体产量性状在铁岭市地区的总体表现。通过对表4分析,地上部生物量、产量的平均值分别为5.85 t·hm-2、2.53 t·hm-2,变幅分别为2.37~13.5 t·hm-2、1.84~3.84 t·hm-2,东北种质群体的地上部分生物量和产量这两方面上均随着熟期组的增加而显著增大,不同熟期组间达到极显著水平,较多的研究表明,大豆产量与生物量存在较显著的正相关关系[17]。

本研究获得的相关产量数据反映不同熟期组趋势上的变化,而各熟期组的具体数据无实质性比较意义。从结果看,各熟期组间地上部生物量随熟期变晚呈增大趋势(4.16~8.32 t·hm-2以上),且存在显著差异。MGⅢ平均籽粒产量(3.28 t·hm-2)最高,其余组在2.05~2.91 t·hm-2左右,同时参考表2结果,MGⅢ能充分利用当地气候条件,所以铁岭市地区的最适宜熟期组品种应为MGⅢ品种,可以根据当地不同生态条件适当搭配MGⅡ品种,这与傅蒙蒙的结论吻合[9-10]。

表4 东北大豆种质群体产量性状在铁岭的描述统计(2012-2014年)Table 4 Descriptive statistics of the yield traits of the Northeast China soybean germplasm population in Tieling(2012-2014)

2.1.4 东北大豆种质群体株型性状在铁岭市地区的总体表现。株型性状熟期组间差异达到极显著水平,见表5。株高、主茎节数、分枝数目和倒伏程度分别为72.0 cm、17.1节、1.59个和1.8,变幅分别为42.4~122 cm、11.5~23.1、0.27~5.09和0.88~4。

其中分枝数目和倒伏程度这两个性状的多样性水平最高,达到46.3%和36.6%,其原因是各熟期组的品种在铁岭生态条件下植株繁茂,分枝数增加,直接导致倒伏。

随着熟期延迟,株高、主茎节数、分枝数及倒伏程度这4个性状均呈增大的趋势,MGⅡ和MGⅢ的分枝数及倒伏程度均明显高于其他熟期组材料,MGⅡ/MGⅢ的分枝数目为2.2/3.5个,比其他熟期组平均多0.7~2.5个,倒伏等级为2.42/2.39,比其他熟期组材料平均高0.4~1.3个等级,究其原因,MGⅡ/MGⅢ的品种在铁岭地区生长过于繁茂,分枝数增加,进而增加倒伏几率。

2.2 东北大豆种质群体在铁岭地区的育种潜势分析

育种潜势分析是品种资源多样性分析的重要内容,探讨资源群体在育种中利用的相对潜势,可为种质资源的利用提供理论依据。遗传率反映了由遗传所引起的变异占总变异的比例,遗传率高,说明该性状遗传保守型高,则可以在育种早代进行选择,选择标准可严格些,选择优良目标性状后代的的几率大[18]。遗传变异系数是衡量性状遗传变异丰富程度的指标,系数大表示从群体中选择出具有优良性状个体的概率大,可采取相应的方法来选择目标性状。如某一目标性状的均值大,且变异系数小,则在该生态区对此目标性状进行选择优良个体的概率就大;同等条件下,若变异系数大,则含有目标性状的优良个体选择难度就大, 却有可能选择到含有显著超亲表现的个体;反之,在性状均值和变异系数均小的地区,对目标性状进行选择难度就很大。相对遗传进度反映了对目标性状改良的潜力,相对遗传进度越大则表明对该性状改良仍有很大潜力。

东北种质群体生态性状的方差分析表明,各性状的年份效应、基因型效应及年份与基因型互作效应均存在显著差异,表明这些生态性状表现受年份、基因型及基因型和年份互作的共同影响。

表5 东北大豆种质群体株型性状在铁岭的描述统计(2012-2014年)Table 5 Descriptive statistics of the plant-type traits of the Northeast China soybean germplasm population in Tieling(2012-2014)

东北大豆种质群体的主要生态性状的遗传分析表明,变异系数和遗传率的测定数值受群体遗传组成和环境条件的影响而变化(表6), 同一性状的遗传变异系数和遗传率估值在不同条件下虽有变化, 但多个性状相对位次的排列,在不同世代却是较稳定的, 所以性状间遗传变异系数和遗传率大小的相对位次具有重要的参考意义[19]。本研究中全生育期、株高、主茎节数及地上部分的生物量的相对遗传进度较其他性状大,为18.2%~57.0%,表明这些性状选择上仍有潜力可挖,尤其是地上部分生物量;对于生育前期、全生育期这两个性状而言,其遗传率均大于85%,相对遗传进度也高于18%,所以对这两个性状进行早代选择效果较理想;而蛋白质含量、脂肪含量等性状则需加大选择强度,因为这两个性状遗传率较高,相对遗传进度却较小;蛋脂总量性状是蛋白质和脂肪含量之和,与两者间无直接线性关系,其相对遗传进度很小,所以对蛋脂总量进行直接选择无显著效果,改良该性状应在改良蛋白质含量、脂肪含量性状及蛋脂含量平衡点上综合考虑。

表6 东北大豆种质群体生态性状遗传分析Table 6 Estimation of breeding potential of ecological and seed quality traits in Northeast China soybean germplasm population

2.3 东北大豆种质群体中第4亚区衍生品种祖先来源及贡献率

根据傅蒙蒙研究结果,根据不同地区生态条件和各熟期组生育期性状的表现将东北三省一区划分为4个生态亚区,以铁岭市为代表的辽宁省大部分地区划归为第4亚区,该亚区共育成/搜集21个品种,其中天鹅蛋为地方品种,与本群体其他材料无亲缘关系。这20个育成/搜集品种共有43个祖先亲本。其中13个祖先亲本来源于辽宁省,吉林省8个,国外8个,来源于安徽省、北京市、湖北省及江苏省等地区共14个。该地区育成/搜集品种平均含有祖先亲本7.8个,其中铁丰28、铁丰29含有最多的祖先亲本数17个。其中前20个祖先亲本对当地育成品种的贡献率为70.6%,而前10个祖先亲本对群体的贡献率为61.1%。该亚区祖先亲本与其他亚区相比,来源更为广泛。相对较多地使用了南方种质作为祖先亲本。表7分析了该亚区所育成的品种的主要祖先亲本及各亲本的遗传贡献率。

2.4 东北大豆种质群体中可供铁岭市地区育种用的优异资源

随着生活水平的提高及饮食习惯的逐步改变,人们对作物品质的要求不断改变并逐步提高,因此需要作物在产量提高的同时,更要兼顾品质的改良;进入21世纪,极端恶劣天气频繁,洪水、干旱及土壤盐碱化等时有发生,病虫害优势小种发生变化,这就需要大豆品种除应具有高产特性外,更应具有适当的耐逆性,能适应极端天气变化及病虫害生理小种的不断变异[20],以保证粮食安全。

铁岭市地区适宜熟期组为MGⅡ-MGⅢ,在大豆产量提高的同时要兼顾提高品质;大豆植株倒伏对产量影响很大,东北大豆种质群体尤其是MGⅡ-MGⅢ这两个熟期组种质的在铁岭市地区的表现表明,该地区大豆倒伏问题亟待解决,该性状改良难度较小。植株倒伏主要原因是根冠比失衡[21],若无较大的根冠比则无法从根本上解决倒伏问题,还有学者认为茎秆强度是提高大豆抗倒伏能力的最重要因素[22]。本文鉴选出部分倒伏程度小于2级且地上部生物量较大的品种,以供育种者在改良倒伏性状时参考(详见表8)。铁岭地区为蛋脂平衡区域,在蛋白质和脂肪含量上仍有改良空间,其余性状如株型等,选取表现突出的品种作为改良亲本,需要说明的是,笔者认为对某个性状进行改良时还应充分考虑总体性状,提出的建议是供体亲本在改良相关性状同时,适当提前后代的熟期,以应对极端恶劣天气。

表7第4亚区衍生品种前20祖先亲本来源及贡献率

Table 7 The main 20 ancestor parents and their contribution rates for their own derived soybean varieties in the Sub-region IV of Northeastern China

祖先亲本Ancestor来源Origin衍生品种数 NDV贡献率CR(%)祖先亲本Ancestor来源Origin衍生品种数 NDV贡献率CR(%)熊岳小黄豆Xyxiaohuangdou辽宁Liaoning188.25通州小黄豆TZxiaohuangdou北京Beijing52.30嘟噜豆 Duludou吉林 Jilin1813.0白扁豆 Baibiandou辽宁 Liaoning31.17铁荚子 Tiejiazi吉林 Jilin149.22大粒黄 Dalihuang吉林 Jilin30.94小金黄 Xiaojinhuang黑龙江 Heilongjiang95.92四粒黄 Silihuang吉林 Jilin30.47金元 Jinyuan辽宁 Liaoning85.92SRF400美国 USA20.62四粒黄(P340)Silihuang(P340)吉林 Jilin82.71大粒黄Dalihuang湖北Hubei20.31Amsoy美国 USA810.0济南1 Jinan1山东 Shandong20.47铁荚四粒黄Tiejiasilihuang吉林Jilin84.51小平顶Xiaopingding安徽Anhui20.47辉南青皮豆Huinanqingpidou吉林Jilin61.05海白花Haibaihua江苏Jiangsu20.31十胜长叶Shishengchangye日本Japan54.02东山101Dongshan101日本Japan22.50

表8 铁岭地区大豆品种改良的参考供体亲本Table 8 The suggested parental materials for the improvement of soybean cultivars in Tieling

注:数据格式为品种/熟期组(该性状均值),倒伏一栏括号内为倒伏程度和地上部生物量。

Note: The data formatting is variety /maturity group(mean of the treat);In parentheses of column mean lodging score and the aboveground biomass.

辽宁省是我国大豆的主产地之一,随着种植业结构调整,鲜食大豆发展已越来越成为辽宁省的特色之路,据统计全国70%以上的鲜食大豆制种基地均落户辽宁省[23],所以大力发展辽宁省鲜食大豆育种对我国大豆种植业结构调整具有重要意义。本研究所采用的种质资源群体中含有较为丰富的大粒资源,且综合考虑其熟期,筛选出部分亲本供育种者参考利用。

通过上述株型形状的次数分析和描述统计可见,铁岭市地区为代表的MGⅢ种质相对于整个种质群体,存在着株高最高,主茎节数最多的优点,所以在建议改良的种质筛选时,若大量采用本地种质,就存在地理及遗传近缘的限制,因此在考虑改良株高和主茎节数性状时,宜选取黄淮海及南方春夏大豆进行拓宽遗传基础,以期产生更大的超亲效应。

3 讨 论

生育期长短是决定大豆品种适应性的重要因素[24]。本研究表明,东北大豆群体在铁岭市地区生育前期平均为67.4 d,生育后期为72.9 d,全生育期平均为104 d。潘铁夫将铁岭市划归为铁岭暖温半湿润中晚熟区,无霜期在140~160 d[25],从本试验中各熟期组的生育期来看,MG Ⅲ组品种可以充分利用该地区的活动积温,能充分发挥产量潜力;MG Ⅱ组品种虽熟期较早,未充分利用本地区活动积温,但仍能充分发挥其产量潜力,所以在选择品种时,可根据不同生态区域合理搭配;而MG000- MGI这4个熟期组品种过早成熟,在本区域无产量潜力可挖掘。

产量是遗传改良的最主要目标,本试验设计目的并非严格测产,所获的产量数据仅描述产量趋势。东北大豆种质群体的地上部生物量平均值从MG000的4.16 t·hm-2增大到MG Ⅲ的8.74 t·hm-2,而小区产量则从2.05 t·hm-2到3.28 t·hm-2,产量随熟期组增加而增加,大豆产量与其地上部生物量存在较为显著的正相关关系,为实现产量提高, 将优良品种与优良的耕作栽培措施相结合,使高生物产量、合理株型同合理器官平衡有机结合[26]。研究表明,倒伏性状对大豆产量影响重大。通过分析各熟期组的倒伏程度可知,MGⅡ和MGⅢ这两个晚熟区组的倒伏程度均超过2.4级,这也成为限制该群体产量的因素之一。分析群体地上部生物量及籽粒产量遗传多样性可知,遗传变异系数及相对遗传进度看,其多样性较为丰富,为这两个性状的改良提供了材料基础。

除提高产量外,改良品质也是主要方向。铁岭市地区各熟期组间大豆的蛋白质含量差异均不显著,而脂肪含量较其他熟期组低1.5个百分点,所以在蛋白质和脂肪这两个性状上仍有改良空间。MG000-MG0组中存在一些蛋白质水平高达44%~45%的材料,也包含部分脂肪含量较高的资源。分析蛋白质含量和脂肪含量这两个性状的相对遗传进度(4.28、5.63),可见对其改良难度很大,需加大选择力度。铁岭市地区为MG Ⅱ-MG Ⅲ组,为拓宽当地大豆的遗传基础,可适当导入MG000-MG0中品质性状突出的品种,并可提早熟期,以应对极端恶劣天气。

生态性状是一类最易准确考察的性状,方差分析表明本研究应用的种质资源群体遗传多样性较高,通过分析各性状的变幅和变异系数可知,不同熟期组中均包含丰富的变异,为品种改良提供了材料基础。性状改良的难易由育种潜势来考察,本研究中对倒伏和分枝数目这两个性状进行改良最容易,而结合生产实际,应首先将解决品种倒伏问题放在首位;群体中籽粒性状蕴含广泛变异,可通过育种手段进行改良,同一性状变异系数和遗传率的数值受群体遗传组成和环境条件的影响而变化,但在不同世代却较稳定,变化趋势是相同的,与前人对主要生态性状的遗传潜势分析结果一致。

本试验追溯第4亚区品种祖先来源及贡献率表明:该地区育成/搜集品种遗传基础较复杂,平均每个品种由7.8个祖先亲本衍生而来, 含有祖亲本数目最多的两个品种为铁丰28、铁丰29,为17个。其中前20个祖先亲本对当地育成品种的贡献率为70.6%,而前10个祖先亲本对群体的贡献为61.1%。一是从品种系谱分析来总结和指导育种,二是在新品种培育中,在选择受体和供体亲本时,要考虑其祖先是否含有这些祖先亲本,从而提高育种效率。

综上,铁岭市属辽宁省大豆品种生态区的铁岭暖温半湿润中晚熟区,适宜种植MG Ⅱ-MG Ⅲ的大豆品种,其大豆品种改良的方向为适宜本地区种植的高产、稳产、耐逆及优质的品种。为实现这一目标,应采取增大地上部生物量,增加收获指数及提高耐逆性和秆强度等措施。在选择杂交亲本时,以本地近期育成的主栽品种(系)为骨干受体亲本,进一步拓宽遗传基础,导入早熟区组MG000-MGI中包含生物量高、收获指数大、耐逆、秆强和蛋白/脂肪含量高等优良性状的品种,可适当增加黄淮海及南方春夏大豆及外国血缘中具有优良生态性状品种的使用(可选用表8中相关的品种,它们具有较好的配合力),用骨干亲本为轮回亲本,回交1~2次,并辅以生态回交[27],培育符合本地区育种目标的突破性品种,解决在某一生态区内选育适宜其它生态区的品种,可能是有效的技术路线之一。

致 谢

感谢铁岭市农业科学院和各试验点的辛苦工作。感谢吉林省农业科学院大豆研究所、中国农业科学院作物科学研究所及东北三省一区各育种单位提供部分大豆参试品种。

参考文献(References):

[1] 盖钧镒,熊东金,赵团结.中国大豆育成品种系谱与种质基础(1923-2005)[M].北京: 中国农业出版社,2015:4-5.

GAI J Y,XIONG D J,ZHAO T J.The Pedigrees and germplasm bases of soybean cultivars released in China(1923-2005)[M].Beijing: China Agriculture Press,2005:4-5.

[2] 盖钧镒.我国大豆遗传改良和种质研究[M]//宋健.中国科学技术前沿,第五卷.北京: 高等教育出版社,2002.

GAI J Y.Genetic improvement and germplasm study of soybean in China[M]//In:SONG J,eds.Science and Technology at the Frontier in China,Vol.5.Beijing: Higher Education Press,2002.

[3] 文自翔,赵团结,丁艳来,等.中国栽培及野生大豆的遗传多样性,地理分化和演化关系研究[J].科学通报,2009,54(21): 3301-3310.

WEN Z X,ZHAO T J,DING Y L,et al.Genetic diversity,geographic differentiation and evolutionary relationship among ecotypes ofGlycinemaxandG.sojain China[J].Chinese Science Bulletin,2009,54(21): 3301-3310.

[4] 邱丽娟,常汝镇,袁翠平,等.国外大豆种质资源的基因挖掘利用现状与展望[J].植物遗传资源学报,2006,7(1): 1-6.

QIU L J,CHANG R Z,YUAN C P,et al.Prospect and present statue of gene discovery and utilization for introduced soybean germplasm[J].Journal of Plant Genetic Resources,2006,7(1): 1-6.

[5] 邱丽娟,常汝镇,孙建英,等.中国大豆品种资源的评价与利用前景[J].中国农业科技导报,2000,2(5):58-61.

QIU L J,CHANG R Z,SUN J Y,et al.Persepects of evaluation and utiliztion of soybean germplam in china[J].Journal of Agricultural Science and Technology,2000,2(5):58-61.

[6] 常汝镇,孙建英,邱丽娟.中国大豆种质资源研究进展[J].作物杂志,1998,3: 7-9.

CHANG R Z,SUN J Y,QIU L J.The research progress of Chinese soybean germplasm resources[J].Crops,1998,3:7-9.

[7] ULLAH K,KHAN S J,MUHAMMAD S,et al.Genotypic and phenotypic variability,heritability and genetic diversity for yield components in bread wheat(TriticumaestivumL.) germplasm[J].African Journal of Agricultural Research,2011,6(23): 5204-5207.

[8] 农业部大豆专家顾问组.东北地区(包括内蒙)春大豆品种区划[J].黑龙江农业科学,1991(5): 31-34.

Soybean Advisory Group,Ministry of Agriculture of China.Northeast China( including Mongolia ) spring soybean varieties division[J].Heilongjiang Agricultural Sciences,1991(5):31-34.

[9] 傅蒙蒙,王燕平,任海祥,等.东北大豆种质资源生育期性状的生态特征分析[J].大豆科学,2016,35(4): 541-549.

FU M M,WANG Y P,REN H X,et al.Ecological characteristics analysis of Northeast soybean germplasm growth period traits[J].Soybean Science,2016,35(4): 541-549.

[10] 傅蒙蒙,王燕平,任海祥,等.东北春大豆熟期组的划分与地理分布[J].大豆科学,2016,35(2): 181-192.

FU M M,WANG Y P,REN H X,et al.A study on criterion,identification and distribution of maturity groups for spring-sowing soybeans in Northeast China[J].Soybean Science,2016,35(2): 181-192.

[11] 傅连舜.铁豆系列大豆新品种[J].新农业,2011(10): 28-29.

FU L S.The new soybean varieties of TieDou[J].New Agricultulre,2011(10): 28-29.

[12] 孙贵荒,宋书宏,孙恩玉,等.大豆种质5621对所衍生品种的遗传贡献[J].中国油料作物学报,2002,24(1): 38-41.

SUN G H,SONG S H,SUN E Y,et al.Genetic contribution of soybean germplasm 5621 to the released soybean cultivars in Liaoning province[J].Chinese Journal of Oil Crop Sciences,2002,24(1):38-41.

[13] FEHR W R,CAVINESS C E.Stages of soyabaen development[M].Ames : Iowa State University,1977:1-11.

[14] 邱丽娟,常汝镇,刘章雄.大豆种质资源描述规范和数据标准[M].北京: 中国农业出版社,2006:1-69.

QIU L J,CHANG R Z,LIU Z X.Describtors and data standard for soybean(Glycinespp.)[M].Beijing:China Agriculture Press,2006:1-69.

[15] 王润华.作物遗传基础知识(四)—遗传进度与选择指数[J].广东农业科学,1981(4):44-48.

WANG R H.Basis knowledge of the crop genetics(four) - genetic progress and selection index[J].Guangdong Agricultural Science,1981(4):44-48.

[16] 宁海龙,张大勇,胡国华,等.东北三省大豆蛋白质和油分含量生态区划[J].大豆科学,2007,26(4): 511-516.

NING H L,ZHANG D Y,HU G H,et al.Regionization of protein and oil content in soybean(G.MaxMerill) in the Northeast of China[J].Soybean Science,2007,26(4): 511-516.

[17] 崔世友,喻德跃.大豆产量改良中生物量、收获指数的研究及展望[J].大豆科学,2006,25(1): 67-72.

CUI S Y,YU D Y.Progress and prospect of research on biomass and harvest index in soybean(Glycinemax(L.)Merr.)[J].Soybean Science,2006,25(1): 67-72.

[18] 宋德凤,吴高岭.玉米种质资源遗传力和遗传变异系数的研究[J].湖北农学院学报,1999,19(3): 212-214.

SONG D F,WU G L.The study on the heritability and coefficient of hereditary variation of maize variety resources[J].Journal of Hubei Agricultural College,1999,19(3):212-214.

[19] 刘纪麟.玉米育种学[M].北京: 中国农业出版社,1991:202-204.

LIU J L.Maize Breeding[M].Beijing: China Agricultural Press,1991:202-204.

[20] FIELD C B,BARROS V R,MASTRANDREA M D,et al.Summary for policymakers[M].Cambridge: Cambridge University Press,2015: 6-26.

[21] 谢甫绨,董 钻,王晓光,等.大豆倒伏对植株性状和产量的影响[J].大豆科学,1993,12(1): 81-85.

XIE F T,DONG Z,WANG X G,et al.Effect of lodging on soybean yield formation[J].Soybean Science,1993,12(1): 81-85.

[22] 周 蓉,王贤智,张晓娟,等.大豆种质倒伏抗性评价方法研究[J].大豆科学,2007,26(4):484-489.

ZHOU R,WANG X Z,ZHANG X J,et al.Evaluation method of lodging resistance in soybean germplasm[J].Soybean Science,2007,26(4):484-489.

[23] 董友魁,付连舜,单维奎.辽宁省鲜食大豆产业发展的可行性分析[J].大豆科技,2014(3): 11-13.

DONG Y K,FU L S,SHAN W K.Feasibility analysis on vegetable soybeans industry development in Liaoning province[J].Soybean Science and Technology,2014(3):11-13.

[24] 王连铮.大豆研究50年[M].北京: 中国农业科学技术出版社,2010:89-93.

WANG L Z.50 Years insoybean research[M].Beijing :Chinese Agricultural Science and Technology Press,2010:89-93.

[25] 潘铁夫,张德荣,张文广.东北地区大豆气候区划的研究[J].大豆科学,1983,2(1): 1-13.

PAN T F,ZHANG D R,ZHANG W G.The climatic regionalization of soybean in Northeast China[J].Soybean Science,1983,2(1):1-13.

[26] 董 钻.大豆的器官平衡与产量[J].辽宁农业科学,1981(3):14-21.

DONG Z.The organ balance and yield of soybean[J].Liaoning Agricultural Sciences,1981(3):14-21.

[27] 杜维广,满为群.大豆生态回交育种的探讨[J].大豆通报,1999(1):28.

DU W G,MAN W Q.Study of soybean ecological backcross breeding[J].Soybean Science and Technology,1999(1):28.