最低生活保障“漏保”问题研究

——以北京市为例

2018-06-15杨立雄

杨立雄

一、前言

自建立最低生活保障制度以来,受助对象的精准识别问题就成为理论界关注的热点问题。从现有的研究看,学者关注的焦点问题集中于“关系保”“人情保”“骗保”等“错保”现象①赖志杰:《“瞄偏”与 “纠偏”:社会救助对象的确定——以最低生活保障制度为例》,《理论探索》2013年第2期;刘凤芹、徐月宾:《谁在享有公共救助资源?——中国农村低保制度的瞄准效果研究》,《公共管理学报》2016年第1期;李振刚:《我国农村最低生活保障制度目标定位机制的反思——从家计调查到类别身份》,《广东社会科学》2016年第2期;解垩:《中国农村最低生活保障:瞄准效率及消费效应》,《经济管理》2016年第9期;王辉、崔欣欣:《农村低保政策执行中的“合谋”行为研究——以鲁中C镇为例》,《东北大学学报(社会科学版)》2015年第6期。,而对于“漏保”问题则鲜有研究②在有关“漏保”问题的研究中,多从福利污名的角度探讨不申请的问题。参见杨芳:《福利权视域下最低生活保障对象的认定》,《广东社会科学》2015年第4期;祝建华、林闽钢:《福利污名的社会建构——以浙江省城市低保家庭调查为例的研究》,《浙江学刊》2010年第3期。。从社会话语环境看,新闻媒体以最低生活保障的“骗保”为主题进行的报道多达百篇,新媒体对此主题的报道更多;而对于最低生活保障的“漏保”问题报道不超过20篇,而且这些报道还往往与“错保”一起进行探讨③参见蒋云龙:《应保尽保怎防错保漏保》,《人民日报》,2016年11月2日第16版;舒圣祥:《低保错保与低保漏保是硬币的两面》,《大连日报》,2013年2月25日第A3版;李朝民:《城乡低保:有多少“错保”“漏保”》,《农民日报》,2008年4月4日第7版;杨彧:《不漏保一人不错保一个》,《山西日报》,2003年1月7日第B2版;甘登东、余知鹏:《江西奉新县大力整改“低保”错保漏保问题》,《人民政协报》,2004年10月1日第T00版。。管理机构虽然提出了“应保尽保”和“应退尽退”两个目标,但是受社会舆论、社会反响等因素的影响,其工作重心明显偏向了“应退尽退”,为此采取了多种措施,降低“错保率”,提高最低生活保障目标瞄准度。由此导致最低生活保障对象的逐年减少与“漏保”风险的大幅度增加。党的十九大报告要求“决胜全面建成小康社会”。最低生活保障制度作为低收入家庭和贫困人口收入保障的主要相关制度,在实现全面小康中发挥兜底的作用,是决胜全面建成小康社会的重要制度安排。在受助条件逐步收紧、受助人数下降的背景下,如何实现“一个不能少”地进入全面小康,不仅是政府相关部门要解决的紧迫问题,也应成为学术界要研究的理论热点。本文以北京市为例,对最低生活保障制度的“漏保”问题进行研究,并提出降低“漏保”的对策。

二、北京市最低生活保障“漏保”风险分析

(一)“错保”与“漏保”的关系

最低生活保障具有强烈的对象指向性,需要对申请者和受益者进行甄选,以判断其是否符合资格条件。衡量最低生活保障受助对象精确度的指标主要有两个:(1)漏保率(Leakage)。它表示符合社会救助条件但未纳入救助范围的人数占贫困人口的比例。精准救助的理想目标之一是实现“零漏保率”,达到“应保尽保”的目标,但是在实际操作中很难发现漏出的贫困人数,并且也很难测算出贫困人口数,因而在现实中不可能达到“应保尽保”的目标。(2)错保率(Wrong Coverage)。它表示不符合社会救助条件而被纳入救助范围的人数占已得到救助人数之比。精准救助的理想目标之二是实现“零错保率”,达到“应退尽退”的目标。相较于“漏保”,“错保”更容易被发现。因为受助人数已定,是否错保可能通过采取多种措施得以发现,但是由于收入和财产计算的复杂性,仍然难以将所有的非贫困家庭识别出来,因而在实际操作中也不可能完全达到“应退尽退”的目标。“漏保”和“错保”的关系如图1所示:

图1 最低生活保障“错保”与“漏保”的关系

最低生活保障对象的精准识别要求做到尽可能降低“错保率”和“漏保率”,做到“应退尽退”和“应保尽保”两个目标。然而,“错保”和“漏保”是一个硬币的两面:当管理部门把降低“错保率”(即“应退尽退”)作为考核目标时,在一定程度上就会导致“漏保率”的上升;而当管理部门把降低“漏保率”(即“应保尽保”)作为考核目标时,在一定程度上就会导致“错保率”的上升。因此,如何平衡这两个目标,是管理部门面临的一个难题。

从最低生活保障制度的发展过程看,管理部门对两个目标的追求经历了三个阶段。第一个阶段自1993年至1999年。在这一阶段,各地均在探索建立最低生活保障制度,考虑到财政承受能力和社会反响,各地采取了较为严格的最低生活保障资格审查,对家计调查也相对严格,因而受助人数较少,错保率也处于较低的水平。虽然存在较高的漏保率,但是由于制度刚刚实施,公众对于自身是否符合条件也没有把握,再加上权利观还未形成,以及传统社会救济的“污名化”,这一问题被政府和社会所忽视。第二阶段自1999年至2010年。国务院颁布实施了《城镇居民最低生活保障条例》,要求把符合低保条件的城市贫困人口全部纳入低保范围,做到应保尽保,全国城镇最低生活保障人数显著增加。2007年,全国建立农村最低生活保障制度。民政部提出2009年实现农村应保尽保的目标,农村低保人数快速增长。在这一阶段,最低生活保障制度逐步成熟,保障标准逐年提高,公众权利意识增强。与此同时,为做到应保尽保,各地逐步放宽低保受益条件,简化申请流程,提高低保的可及性,导致最低生活保障对象快速增长,漏保率大幅度下降。但是在低保发放过程中出现极少数的“优亲厚友”“人情保”“骗保”现象,引起社会对“错保”问题的极大关注。第三阶段从2010年至今。民政部组织开展了针对城市低保对象认定工作的排查,要求对不符合低保条件的实现“应退尽退”。为此各地开展最低生活保障对象的清查工作,建立了家庭收入核对机制,严格审核流程,实行问责制度,这导致城市低保人数出现下降。实施精准扶贫以后,政府和社会更加关注低保对象的精准识别问题。随着各地扶贫摘帽,农村最低生活保障对象迅速减少。

从最低生活保障制度发展过程看,虽然政府管理机构试图平衡“错保”和“漏保”两个目标,但是因为社会救助项目的受益对象通常是最贫困的群体,让不符合条件的享受社会救助,易引起公众的不满。为此,政府更倾向于采取严格的家计调查方法,包括对收入和财产的严格审查,对公民身份和家庭成员的严格界定,对工作的要求,等等。但是,过分追求降低“错保率”往往导致“漏保率”的上升,或者说,“错保率”低的项目往往会导致较高的“漏保率”,“错保率”高的项目则会使“漏保率”下降(如一个普惠性的社会救助项目在漏保率方面表现较好,但是却存在较高的错保率)。因此,在追求最低生活保障“错保率”下降的同时,也预示最低生活保障存在较高的“漏出”风险。

(二)北京市最低生活保障“应退尽退”收效明显

北京市也经历了上述三个阶段。在建立最低生活保障制度的初期,北京市采取谨慎的方式将受助对象限定于较为狭窄的范围。1999年前,受助率(最低生活保障受助对象与户籍人口之比)一直低于1%。1999年以后,民政部提出“应保尽保”的目标。北京市逐步放宽受助条件,低保受助率有所上升,到2010年受助人数达到顶峰。2010年,民政部加强了最低生活保障的动态管理,要求“应退尽退”。北京市采取了如下措施:(1)建立核对机构。2011年,北京市发布《社会救助家庭经济状况核对办法》,建立了北京市居民家庭经济状况核对系统,通过技术手段清理了一批不符合条件的低保受助家庭①通过对人力社保、民政、公安、工商等部门的基础数据比对,发现5264户低保家庭财产信息不准确,清退1256户低保户。参见《北京清退1256低保户 208名死者冒领30万养老金》,人民网:http://politics.people.com.cn/n/2012/0727/c70731-18612429.html,2012年7月27日。。(2)明确收入和财产计算方法。2011年,北京市民政局发布《社会救助家庭经济状况认定指导意见(试行)》,对家庭经济状况认定标准、家庭经济状况认定核对时段、家庭经济状况登记与核对授权等做了详细规定。北京市还引入民主评议法,乡镇人民政府(街道办事处)在村(居)民委员会的协助下,以村(居)为单位对申请人家庭经济状况调查结果的客观性、真实性进行评议,纠正计算中的错误。(3)促进了程序公开透明度。2014年,北京市发布《城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》,对最低生活保障的申请和发放程序均做了严格规定。北京市还探索实施低保申请审核听证制度、低保管理稽查制度等,防止对低保的不当利用。北京市建立了经办人员和居(村)民委员会干部亲属享受社会救助备案制度②这一制度要求参与社会救助受理、审核、审批的各级经办人员和村(居)民委员会工作人员,以及上述人员的近亲属,符合规定享受社会救助后,向区县民政部门报告本人或近亲属家庭生活状况、财产和收入信息,以及享受社会救助待遇情况,接受社会和公众监督。,杜绝“关系保”“人情保”的发生。(4)建立了社会救助监督和行政执法体制,包括各级政府将社会救助政策落实情况作为督查督办的重点内容,定期组织开展专项检查;各级财政、审计、监察部门加强对社会救助资金管理使用情况的监督检查;公开监督咨询电话,畅通投诉举报渠道,健全投诉举报核查制度;加强社会救助来信来访工作,实行专人负责、首问负责等制度。

北京市民政系统一系列降低社会救助错保率的举措收到了一定的效果。自2010年开始,最低生活保障受助人数开始下降。至2017年第2季度,城乡低保人数下降至126867人,七年间减少近10万人。目前,北京市最低生活保障标准位于全国前列,但是受助率处于全国最低的位置,受助率回归到20世纪90年代水平。

(三)北京市最低生活保障“应保未保”风险上升

正如上述所分析的,在低保人数大幅度下降的同时,北京市最低生活保障的“漏保”风险上升。由于无法确定最低生活保障项目的覆盖范围以及未覆盖的人数,因而要精准地计算出“漏保率”或“漏保人数”变得非常困难。目前,学术界估算漏保通常采取两种方法:(1)在小范围内整群抽样,对所有家庭进行调查,确定社会救助的边界范围和符合受助条件但未接受救助的人数;(2)借助统计数据,建构收入分布函数,再与已接受救助对象的收入分布函数进行比较,得出未接受救助的人数。无论采用何种方法,都不可能较为准确地测量到社会救助项目的漏保率。受研究数据的限制,本文不对北京市社会救助的漏保率进行精确计算,而只能大致估算北京市的漏保情况。

首先,与发达国家相比较,北京市最低生活保障人数偏少。北京是全国经济最为发达的地区之一,居民收入处于全国前列,部分指标已达到发达国家水平。但是北京市收入差距较大,相对贫困普遍存在,绝对贫困也不少见。如果把最低生活保障线看成是贫困线,最低生活保障受助率则可以看成是贫困发生率。与OECD国家相比,北京市的贫困发生率偏低(见表1)。对OECD国家2010—2014年贫困发生率与收入水平之间的分析表明,贫困发生率与收入呈现负相关关系,即随着收入水平的提高,贫困发生率呈现下降趋势。构建收入与贫困发生率的回归模式(对数模型),得到:y=-0.043ln(x)+0.5544,R2=0.1638(相关性分析见附录1)。2015年,北京市人均收入水平折算成美元为7588美元,由此计算得到的贫困发生率为17%。因为OECD国家均采用相对贫困线(通常为中位收入的50%),因此有较高的贫困发生率。考虑到北京市最低生活保障标准只相当于居民收入的17.6%(2015年北京市居民人均可支配收入为48458元,最低生活保障标准为710元),因而贫困发生率会大幅度下降。假设人均可支配收入与中位收入重合,则北京市最低生活保障标准只相当于OECD国家贫困标准的三分之一左右。假设低收入群体的收入分布相对均匀,则贫困发生率降至5.9%左右。但是目前北京市最低生活保障对象不到1%,也就是说,北京市最低生活保障的漏出率为5个百分点。

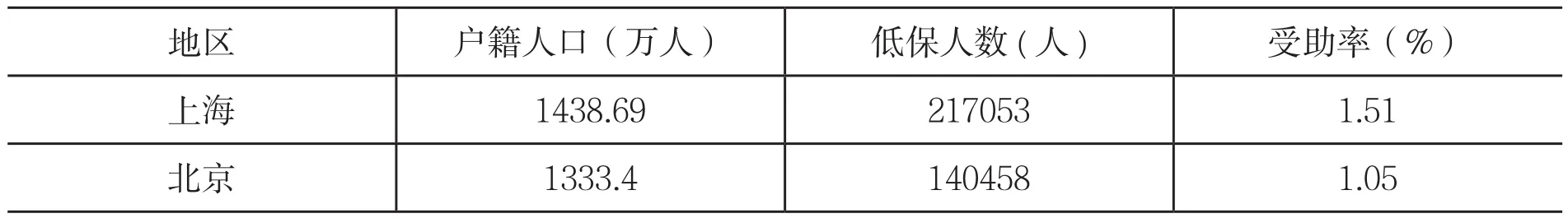

其次,与上海相比,北京市最低生活保障受助率偏低,存在较高的“漏保”风险。北京、上海两地的经济社会发展和居民收入水平接近①根据上海和北京的国民经济与社会发展统计公报,2015年,上海市城镇居民人均可支配收入为52961.86元,城镇居民人均消费支出36946.12元;北京市城镇居民人均可支配收入为52859.17元,城镇居民人均消费支出36642元。。如果不考虑两地的收入结构分布,那么最低生活保障的受助率也应基本接近。数据表明:(1)在不同保障标准下,两地受助人数存在较大差别。2016年第3季度,上海市城市居民最低生活保障标准为每人每月880元,受助人数为171756人;北京市城市居民最低生活保障标准为每人每月800元,受助人数为83529人。②《2016年3季度全国县以上城市低保情况》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/dbsj/1031/10311123.html。(2)在保障标准相近的情况下,两地受助人数仍然存在较大差别。2015年第4季度,上海市城市居民最低生活保障标准为每人每月790元,受助人数为175650人③《2015年4季度全国县以上城市低保情况》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/dbsj/201602/20160200880300.htm。;2016年第2季度,北京市城市居民最低生活保障标准为每人每月800元,超出上海市2015年的标准,但是受助人数为84205人①《2016年2季度全国县以上城市低保情况》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/dbsj/20160202/2016020208041044.html。,不到上海人数的一半。2017年第二季度,北京市城市居民最低生活保障标准为900元,受助人数80898人;上海城市居民最低生活保障标准为930元,但是受助人数为164548人,是北京城市受助人口的2倍。我们再来比较上海和北京各区县的受助率。2014年12月,北京市城市居民最低生活保障标准为每人每月650元,农村平均标准为每人每月632元;上海市城市居民最低生活保障标准为每人每月710元,农村平均标准为每人每月630元。北京、上海两地的最低生活保障人数分别为217053和140458人②参见民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/。,两地平均受助率分别为1.51%和1.05%,相差0.46个百分点(见表2)。

表2 北京、上海低保受助情况比较

最后,我们比较北京市各区县受助率。2014年第4季度,海淀区最低生活保障受助率仅有0.24%,门头沟达到3.67%,后者是前者的15倍。即使是城六区也存在较大差距,其中石景山区2.14%、东城区1.46%、西城区1.36%,超过全市平均水平,也超过近郊区县的受助率。分析受助率与收入水平之间的关系,发现两者并没有直接的相关性。但是如果排除城六区(东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山),则发现收入水平与低保受助率存在较明显的相关性。收入水平越低,受助率越高,反之亦然(见表3)。

表3 2014年北京各区县低保受助率与城市居民可支配收入之间的关系(单位:%;元)

(四)工作贫困漏出风险增加

社会救助的根本目标在于保障贫困群体的基本生存,尤其要将有限的资源集中于老弱病残等弱势群体。在未建立最低生活保障制度之前,社会救助通常采取群体分类的方法寻找受助对象,将有限的资源瞄准于老弱病残等特定群体。这种类别化的方法降低了管理成本,提高了社会救助资源的利用率,但是也导致了较高的漏出率,尤其会将处于贫困边缘的非类别化人群排除在外(如工作贫困人口)。

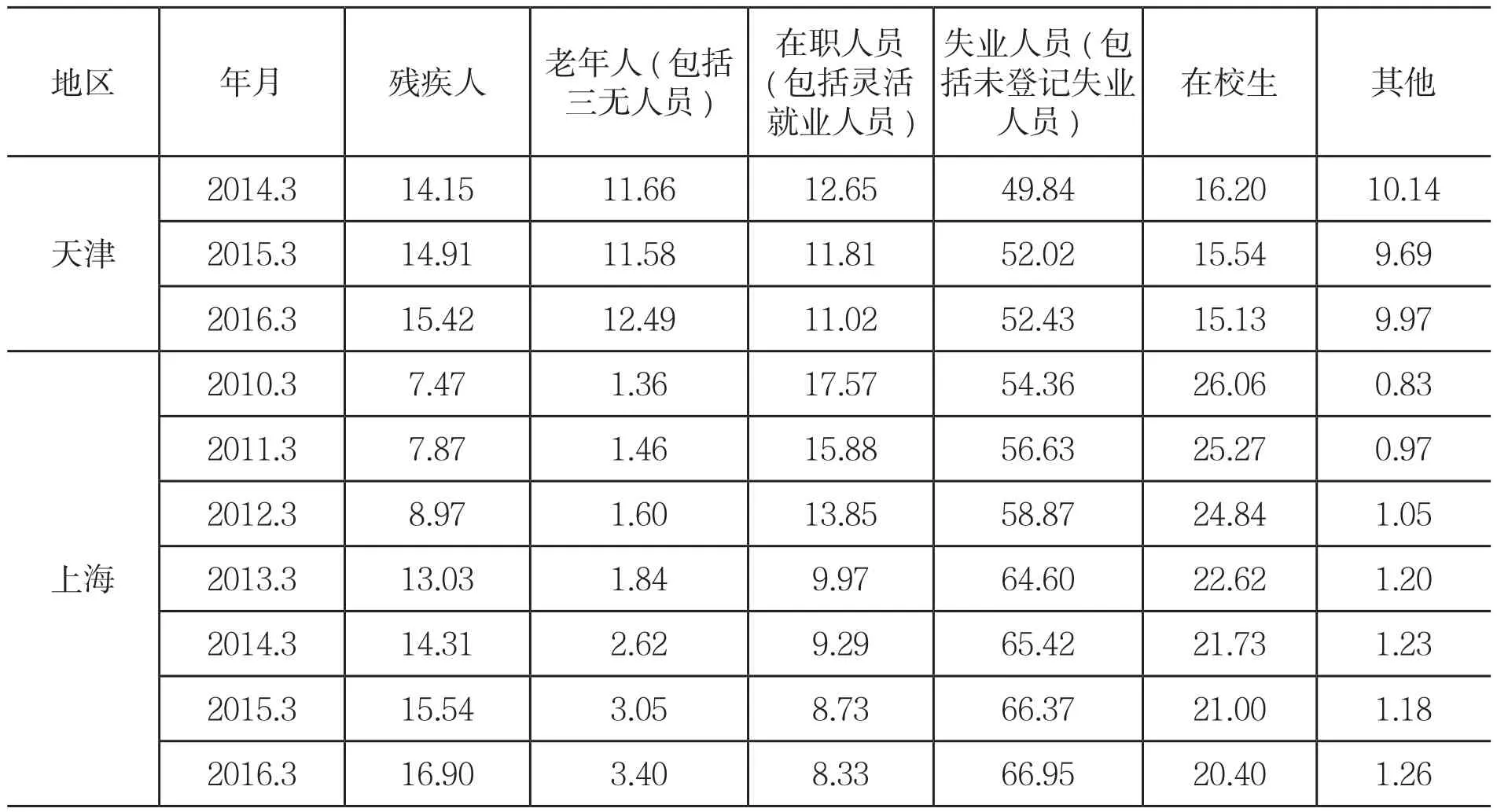

从低保对象的组成看,北京市最低生活保障目标较好地瞄准了特殊群体,但是也出现了社会救助对象类别化的现象。以2016年第3季度为例,北京市低保人数为83529人,其中:残疾人18259人,占比21.86%;老年人(包括三无人员)14898人,占比17.84%;在校生11587人,占比13.87%;在职人员4643人,占比5.56%;灵活就业人员10170人,占比12.18%;失业人员34257人,占比41.01%;其他9701人,占比11.61%①《2016年3季度全国县以上城市低保情况》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/dbsj/1031/10311123.html。。与天津、上海两个城市进行比较,北京市的最低生活保障对象更偏向于老年人(包括三无人员)和残疾人;在就业人员中,北京市灵活就业人员所占比例显著高于天津和上海,而失业人员(包括登记失业和未登记失业)的比例显著低于天津和上海;上海最低生活保障目标瞄准以失业群体和在校生为主,天津市最低生活保障目标瞄准处于北京和上海之间。从发展趋势看,北京市最低生活保障对象向残疾人、老年人和其他人群集中,而在职人员和失业人员所占比例呈现下降趋势。天津和上海两地的残疾人和老年人所占比例也呈现上升趋势,但是与北京有较大差距,上海失业人员所占比例呈现快速上升趋势,占比远超北京和天津两地(见表4)。

表4 北京、天津、上海三个城市居民低保对象结构基本情况(单位:%)

数据来源:民政部,http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/。

北京市最低生活保障对象类别化的另一个表现是“两劳释放人员”的快速增长(见表5)。越来越多的两劳释放人员进入到低保系统,其原因在于:在这些人员未出狱之前,监狱管教干部把享受低保做为两劳释放人员的一种激励手段进行承诺,出狱后街道和社区居委会为社会稳定之需要,要求基层民政工作者将其纳入到最低生活保障制度之中,甚至还有少数人员采取人身威胁的方式要求享受低保。

表5 北京部分社会救助对象规模变化趋势(单位:人)

三、最低生活保障对象漏出原因分析

目前,社会救助目标定位存在偏差一定程度上在于更关注错保现象,而较少关注漏保问题。事实上,无论是发达国家①对英国的研究表明,1983年,英国不申请数量占合格家庭的24%。1997年,没有申请的人数比例分别为:收入支持计划,17%—40%;家庭税收入补贴,31%;住房救济金,4%—10%;市政税救济金22%—30%。没有发放的金额分别为:收入支持计划,8%—12%;家庭税收入补贴,18%;住房救济金,3%—7%;市政税救济金21%—29%。参见迈克尔·希尔:《理解社会政策》,商务印书馆,2003年,第130页。德国合格家庭不申请数的比例从1983年的38%稳步上升到1996的63%。参见:Behrendt Christina,At the Margins of the Welfare State,Hampshire,Ashgate Publishing Limited,2002.还是发展中国家,社会救助制度都存在较为严重的漏保问题。造成漏保的原因主要包括申请者、基层工作者、财政制度等方面。北京市最低生活保障对象漏出的成因可以归结为以下几个方面。

(一)基层工作者的自由裁量权受到挤压

社会救助的条件往往并不精准,一些处于贫困边界附近的群体是否被纳入救助范围取决于经办者。如果经办者有较大的自由裁量权,那么更多的边缘群体就能纳入到社会救助范围;而如果经办者没有自由裁量权或自由裁量权过小,那么边缘群体就很难纳入到社会救助范围。在“街头官僚”理论看来,“街头官僚”(经办者、基层管理者)身处社会救助第一线,需要面对复杂的现实环境和多元化的目标群体,不可能严格依据固定的标准执行政策②参见Lipsky Michael,Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy,IRP Discussion Papers No. 48-69,1969;Lipsky Michael,Street-level Bureaucrary: Dilemmas of the Individual in Public Services,New York,Russell Sage Foundation,1980;Emil Robert III Mackey,Street-level Bureaucrats and the Shaping of University Housing Policy and Procedures,Fayetteville,Arkansas,University of Arkansas Press,2008.。因此,应该授予他们一定程度的自由裁量权,允许因地制宜地执行社会救助政策。同时,“街头官僚”也会运用自由裁量权主动管理好自己的工作任务,以降低工作风险,维护自身利益。但是,受媒体报道的影响,并考虑到公众的情绪,政府对基层工作者的绩效考核和产出控制日趋严格,对经办工作者出现的错误容忍度大幅度下降,由此导致了基层工作者自由裁量权的空间大幅压缩。另外,社会救助政策日益受到计算机技术、专业主义、私人部门管理方式的影响,人性化的管理方式被电脑以及所谓的模型所取代。标准化、程式化、数字化的管理掩盖了社会救助管理中的人际沟通,人与人之间的关系逐步让位于人与机器之间的互动。在这种背景下,基层工作人员的自由裁量权再次被压缩。

审计和纪检的深度介入导致基层工作者工作陷入两难境地。对社会救助的审计和纪检有助于减少人情保的发生,防止腐败的出现。但是,过多或过深的介入也会带来负面效果。首先,自由裁量权的压缩导致低保审核趋严,将边缘性群体排除在外。为了操作的可行性和便利性,在实施社会救助时往往将贫困简化为收入标准,凡是低于规定的收入标准即可纳入社会救助范围,反之则被排除在社会救助范围之外。但是现有技术和手段都无法准确测量家庭收入和财产,部分贫困家庭处于模糊地带。如果审计和纪检介入过深或者方法不当,则基层工作者迫于压力而将这部分家庭完全排除在外,甚至稍低于贫困线的家庭也可能受到牵连。采取这种策略,受损的是申请家庭,而基层工作者并不会为此而受损(甚至还会得到奖励)。其次,审计和纪检的过深干预导致社会救助的专业性下降。社会救助涉及的项目多,每个项目的保障对象、保障标准、保障措施等又各不相同,只有长期从事这一工作才能对社会救助政策和制度有较为深入的了解,也才能做到精准施救。尤其是在社会救助对象的识别上,不仅要求基层工作者具有一定的经济学知识,熟悉收入计算,还要求他们具有社会工作知识和人文主义精神。而审计和纪检在社会救助方面的专业性并不高于社会救助工作者,如果其介入到社会救助的对象识别上,必将导致基层工作人员摒弃已形成体系的社会救助家计调查方法,而偏向于类别识别法(即以残疾人、老年人为主要受助对象)。最后,专业主义最终导致制度的人文关怀缺失。贫困现象非常复杂,处于同一收入的两个家庭,其贫困程度可能相差很大,甚至较高收入的家庭其贫困程度可能要比较低收入家庭更为严重①甘肃杨改兰事件充分说明了收入并不能完全反映贫困状况。杨改兰家庭成员原来全部享受低保,但是在后来的民主评议中被取消了低保资格,因为其家庭中有耕牛,折算后财产和收入已超过低保标准。但是事实上,杨改兰育有四个子女,家庭负担非常重,其贫困程度远高于低保对象。。在这种情况下,基层工作人员往往出于同情心,在自己可以裁量的范围内将处于贫困边缘的家庭纳入到社会救助中;或者基层采取“一事一议”的个案审查方式将其纳入保障范围。而审计和纪检部门对社会救助工作的审计监督依据是冷冰冰的规章制度,面对的是一组枯燥无味的数据,而不是活生生的个案,因而在审计和纪检监督中往往将这类家庭排除在社会救助的范围之外,并将这类家庭纳入工作失误的范围,由此对经办人员进行追责,严重打击了基层工作人员的积极性,最终导致低保人数大幅度减少②2015年11月6日,国家审计署发布公告,2014年至2015年6月,内蒙古自治区14个盟市的81个旗县(区)民政局审查把关不严,为884名不符合城乡最低生活保障条件的财政供养人员发放低保资金1076万元。此事经媒体报道后,引起全社会的广泛关注和批评,甚至有媒体评论道:“审计署的曝光,无疑抽了涉事民政系统相关工作人员一巴掌,无疑戳中了低收入群体社会救助领域的‘痛点’,无疑掀开了基层部分公职人员公权寻租利益的丑恶‘遮羞布’”。此事发生后,有关部门对上百位工作人员进行了处理。不可否认,此事件中确有不符合条件吃低保的情况发生,也有少数工作人员为不符合条件者开绿灯。但是多数所谓吃财政饭的低保受助人员是公益性岗位就业人员,他们符合当地低保条件。此事对社会救助工作者的工作积极性带来极大影响,基层工作者的自由裁量权受到压缩,并导致最低生活保障人数快速下降,尤其是此事报道出来之后,无论是城市还是农村,低保人数出现大幅度下滑。2016年第1季度,内蒙古城乡低保减少75965人,全年净减少147910人。参见《内蒙古财政供养人员领取低保是谁之痛?》,长江网:http://news.cjn.cn/cjsp/gdzl/201511/t2736232.htm,2015年11月10日。。

(二)“市里点菜,区县埋单”的财政分担方式

财政分担方式是决定社会救助受助率的一个非常重要的因素。社会救助的管理以区县为主,区县财政负担比例决定了当地受助人数的多少。如果区县负担比例过低,则当地社会救助管理部门有较强的意愿增加受助人数;相反,如果区县负担过高,则当地社会救助管理部门有较强的意愿减少受助人数。以甘肃为例,最低生活保障财政支出主要由中央财政和省级财政负担,市县财政负担基本可以忽略不计。而最低生活保障人员的管理在市级,必然造成市县会最大限度地将贫困人口纳入保障范围,从而造成甘肃低保受助率居高不下。以2009年为界,甘肃大幅度降低市县财政负担比例,农村受助迅速跃升4个百分点。2014年底,全国农村低保受助率为8.4%,甘肃已达到22.43%,高居全国第一位,比排名第二的贵州省高出2个百分点以上,分别高出陕西、青海、宁夏、新疆12%、9%、9%和11%(表6)。

表6 甘肃省最低生活保障财政分担比例和受助人数发展(单位:%)

数据来源:财政数据由中华人民共和国财政部提供,并征得其同意公开;最低生活保障数据来源于中华人民共和国民政部,http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/dbsj/。

北京市在城市低保制度发展初期,采取的资金筹措方式是市、区各分担50%。2000年后,将资金筹措方式改为完全由区(县)财政负担为主。《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》规定:实施城市低保制度所需资金,按照市人民政府财政管理体制改革的有关规定,由各区县财政负责落实,列入区县人民政府财政预算,市财政用“一揽子”的转移支付进行支持。这种筹资模式造成区县严格受助条件、减少受助人数的现象发生。上海则一直采用市、区县财政分级负担的方式,因此受助比例明显高于北京。

(三)“喊叫阶层”与“沉默的多数”

在研究下层阶级(Under Class)时,美国新右派提出了一个新的概念,即“喊叫的阶层”(Claiming Class)。新右派的代表人物桑德斯总结了这一阶层的主要特征,即被社会边缘化,几乎完全依赖于国家福利,遭受多重剥夺,具有听任于命运的文化①Saunders Peter,"Meritocracy and Popular Legitimacy," Political Quarterly,2010,77(s1).。美国社会学家查尔斯·默里(Charles Murray)对此做了补充,包括家庭的不稳定性、暴力犯罪、缺乏有质量的教育和对国家的依赖②Murray Charles,"The British Underclass," Public Interest,1990,50(99).。此外,他们还有一些共同的特点,如高比例的青少年犯罪、高辍学率、吸毒、依赖福利的母亲、家庭破裂等。

在我国城市,同样存在这样一个阶层,他们违法犯罪后需要回归社会和家庭,但是社会对他们的接受程度较低,导致他们难以融入社会,形成不稳定因素。为了维护社会稳定,社区干部不得不将他们中的大多数纳入社会救助,一旦进入到救助系统,便难以退出。相反,社会中还存在“沉默的大多数”,他们生活于贫困之中但又不显眼,对社会和政府不提要求,甚至对社会救助漠然视之,造成社会救助不利用(Non-Take-Up)。造成不利用的原因是多方面的,归纳起来主要有三点:忽视、复杂和耻辱③van Oorschot,"Non-Take-Up of Social Security Benefit in Europe," Journal of European Social Policy,1991,1(1).。所谓忽视,就是对这项制度掌握的信息不全面,甚至完全不了解,因而不去申请;或者感觉没有必要而放弃申请。复杂性是指申请者需付出巨大努力才能得到,使人望而生畏,知难而退。耻辱是指申请社会救助过程中对人格尊严的伤害和社会救助的标签性,申请救助的过程被看成是低人一等①参见Deacon Alan,Bradshaw Jonathan,Reserved for the Poor: The Means Test in British Social Policy,Oxford,Blackwell,1983.。

由于贫困人口通常文化素质较低,信息不灵,他们对社会救助项目不甚了解,对于自身是否符合条件没有把握,因而放弃对社会救助的利用。另外,制度的复杂性也阻挡了一部分贫困人口对社会救助的利用。北京市最低生活保障的申请一般要经历至少五道以上程序,包括申请—居(村)委会审核并公示—街道乡镇民政审核并上报—区县社会救助事务管理部门批准并公示—区县民政局审核—发放。在申请阶段需要提交户口、收入证明、工作证明等相关材料;在核对阶段,工作人员要入户调查,清点家庭财产,计算家庭收入。从申请到发放,时间至少需要一个月,费时费力。管理部门之所以设计这么复杂的程序,目的在于防止骗保现象的发生,但是也造成了部分困难户(尤其是处于贫困线上下的困难群体)放弃低保的申请。

四、降低最低生活保障“漏出”的对策

(一)转变理念:从“踢出”到“扩面”

精准识别是有效开展精准救助的前提条件,也是社会救助重点改进的方面。目前,民政部门所做的主要工作在于降低人为错误,包括建立核对机构,开发电子信息比对系统,改进收入计算方法;设立申诉、请求、检举程序,加大处罚力度;建立工作人员亲属享受低保待遇的备案制度,加大抽查力度。上述措施大大降低了“关系保”“人情保”和“骗保”现象的发生②如建立居民家庭经济状况核对系统后,通过对人力社保、民政、公安、工商等部门的基础数据比对,发现5264户低保家庭财产信息不准确,清退1256户低保户。,提高了社会救助对象的精准识别程度。

但是,过严的管理制度和大幅度压缩自由裁量权会降低应保尽保水平。事实上,全国低保人数从2011年第2季度7512万人降至2017年第2季度5764万人,6年时间净减少1748万人,平均每年减少人数超过290万。北京市最低生活保障受助率一直处于全国最低水平,而且目前仍处于下降中。至2017年第2季度,北京市最低生活保障人数126867人,受助人口占户籍人口(2016年北京户籍人口1362.9万人)的比例低于1%。考察日本生活保护制度的受助率,在其建立之初,全日本的受助率超过2%,随后一直处于下降的趋势,到20世纪90年代一度降至0.7%。但是之后有所上升,到2007年已达到1.2%③参见杨立雄、于洋、金炳彻:《中日韩生活保护制度研究》,中国经济出版社,2012年。。北京市的基尼系数要高于日本,也就是说北京市的低收入人群比例要高于日本,受助率高于日本是比较合理的。

2017年上半年,全国最低生活保障受助率约为4.2%。考虑到北京市经济社会发展水平处于全国前列,其最低生活保障受助率低于全国平均水平。综合考察并借鉴日本生活保护制度的受助率以及上海等地的最低生活保障受助率,北京市最低生活保障受助率应提升到1.5%—2%之间,也就是说,在现有受助人数的基础上还要增加三分之二到一倍的受助人数。为此需要转变理念,即“踢出”到“扩面”。

(二)适当平衡“错保”与“漏保”

在未建立贫困线制度之前,各国在实施社会救助时往往采取群体分类的方法寻找受助人。这种方法简单实用,成本较低,但是目标瞄准错误率较高。建立贫困线制度之后,现代社会救助制度往往以贫困线为标准划分救助对象和非救助对象。这给社会救助制度的制定者和执行者造成一个错误的印象,即处于贫困线以下的人是穷人,理所应当纳入社会救助范围;而处于贫困线以上的人是非穷人,不应该纳入社会救助范围。因此提高社会救助对象精准识别的重要措施之一是将处于贫困线以上的人识别出来,并排除出去。这种以科学主义思维所理解的社会政策过于简单,忽略了社会政策的人文特征。

事实上,贫困是非常复杂的现象,贫困对象的异质性也非常强,对受助对象错保率过高的要求不仅会导致过高的管理成本,还会导致过高的漏保率。很明显,处于贫困线上下的家庭其贫困程度并无多大差别,甚至处于贫困线以上家庭的生活困难程度还要高于贫困线之下的家庭,而基于收入计算得到的贫困线无法涵盖消费贫困。如果追求过低的错保率,就会导致较多的贫困线边缘家庭被排除在外。实际上,在社会救助中,错保并非工作人员的腐败行为所造成,它可能是制度本身的目标定位错误,或者是目标定位手段和技术达不到精确度的要求。多数情况下的错保并非违反规定造成,因此不能把所有的错保行为当作违纪违规甚至违法进行处理,而应对错保保持一定的容忍度。

(三)改进财政负担方式

自实行分税制后,政府层级越低,财政支付能力越弱。而随着社会救助制度的逐步完善,地方政府承担了越来越多的社会救助责任,区县财政负担也越来越重。为缓解财政压力,区县政府往往采取压低标准,并缩小受助面的做法,降低了社会救助的缓贫效果。从社会救助的特征看,市级政府应该承担更多的责任。社会救助是保障贫困人口基本生存的托底性社会政策。由于不发达地区的贫困人口多,财政能力弱,发达地区的贫困人口少,财政能力强,如果由地方财政承担困难群众生活救助的主要责任,不仅会加大贫困人口的地区差距,还会导致不发达地区的困难群众难以得到基本保障。进一步看,差距过大的社会救助水平会导致所谓的“福利旅行”。为避免这种现象的发生,区县政府竞相降低社会救助水平,从而出现“向下竞争”(Race to Bottom)的现象。为此需要建立市级和区县两级财政分担的机制。

分担方案可以参照美国医疗救助(Medicaid)方案,联邦拨款份额依公式:FE=100-(LAI2/NAI2)×45。其中,LAI是州人均收入,NAI是全国人均收入,“45”的含义为各州应当承担的支出比例,而乘数之前的州人均收入与全国人均收入的平方比则是假定的州支出比例调整系数。因此人均收入低于全国水平的州所承担的比例将小于45,人均收入水平越低,州所承担的比例就越小;反之,人均收入高于全国水平的州所承担的比例将大于乘数45,人均收入水平越高,州所承担的比例就越大。借鉴美国Medicaid计划中联邦与州政府出资比例公式,确定社会救助总支出市级财政负担的公式为:CFE=100-(LAI/NAI)×b。其中,CFE为市级财政支出;LAI是各区县人均收入;NAI是全市人均收入;b的取值可以选择50%、60%和70%。之所以不采用美国医疗救助中的计算公式,是因为北京市各区县的人均收入差距已经很大,没有必要再用平方拉大差距。经测算,在50%方案下,区县分担的比例为56.65%,市级财政分担的比例为43.35%;在60%方案下,区县分担的比例为67.98%,市级财政分担的比例为32.02%;在70%方案下,区县分担的比例为79.31%,市级财政分担的比例为20.69%。具体计算过程参见附录2。

(四)简化流程,提高可及性

一是简化流程。为了防止受助者对社会救助的不当利用,部分国家通过设置较为冗长的程序和要求提供繁复证明材料,以“吓阻”骗保者。以最低生活保障为例,根据《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》规定,申请低保要经过以下几个关键性的程序:申请(社会保障事务所)—受理、审核(8个工作日)—民主评议(5个工作日)—审批(1个工作日)—公示(7天)—乡镇街道民政审核(1个工作日)—录入、网上审核-上报区县民政中心(核对中心)审核(5个工作日)—报送行政主管部门—公示(7天)—审批(3个工作日)—告知—发放。上述程序较为繁琐,花费的时间将近2个月,需要投入大量的人力和物力。研究表明,程序的复杂程度对于真正贫困者以及有意骗保者产生的影响较小,但对贫困边缘群体的申请者却产生明显的消极阻碍作用(主要是工作贫困者)。建议简化程序如下:首先,申请者向乡镇街道提出申请,乡镇街道受理后直接报送区县经办机构进行审核(包括资料的完整性审核、网上核对等);然后区县经办中心委托专业的第三方机构进行代理家计调查,经办中心根据调查结果审批,并报送区县行政主管部门;最后行政主管部门根据经办中心意见进行公示,并发放低保金。上述程序具有如下优势:减轻基层(乡镇街道)社会救助干部的工作量;提高家计调查的准确度,有利于将犹豫不定的贫困边缘群体纳入到社会救助保障范围。简化程序后,社会救助还应从“事前严格,事后宽松”的管理模式转向“事前宽松,事后严格”的管理模式,只有与加大处罚相结合,简化程序后才能提高真正贫困者的利用率。

二是建立一站式服务中心。基于“为客户提供一站式(One-stop Shop)的社会保障服务”,澳大利亚在整合社会救助经办机构时建立了社会福利联络中心。每个需求者可在联络中心免费领取政策宣传品,并现场咨询。申请后,社会福利联络中心为其建立一个账号,以便联络中心掌握申请者所享受过或享受着的所有救助项目,避免了福利叠加效应。为提高福利的可及性,方便有需求的公民申请,澳大利亚人类服务部开通了网络申请社会福利和社会救助的功能,无论身在何处,登录网站即可提出申请;同时,建立了电话中心,由专人负责接听、处理电话业务;还开发APP,经由智能手机申请相关救助。通过采用新技术,便利了公民申请,有效地提升了社会福利的利用率。借鉴澳大利亚经验,可在市局建立社会救助申请网站,建立电话咨询中心,并开发手机APP,方便居民及时便利地申请社会救助,实现跨区域办理业务,节省成本,提高效率。

(五)放宽自由裁量权,提升村(居)干部水平

社会救助资金的正确、合理、规范使用关乎着重大的民生保障和社会稳定,因此对社会救济资金的筹集、发放、使用等全过程进行有效的监督就显得十分必要。但是对社会救助的审计重点在于对资金的审核,程序是否合规,手续是否健全,内部控制是否有效,是否专款专用,资金拨付是否及时,是否挤占、挪用、转移资金。对于救助对象的合法性审计则要根据社会政策的特性适当放宽标准,并征求民政部门的意见。纪检部门对基层工作者业务的检查要视具体情况而定,尤其是对低保边缘户纳入低保的情况应采取一事一议的方式对其资格进行审定,而不能采取一刀切的方式压缩基层工作者的自由裁量权。应当明确基层工作者的自由裁量权范围。(1)区县社会救助中心的自由裁量权:对未通过审核的人员,根据街道或乡镇的意见,采取一事一议的方式决定是否通过审核;(2)专业核查机构的自由裁量权:对未通过审核的特定群体向社会救助中心提出建议;(3)区县民政主管的自由裁量权:对区县社会救助中心提交的名单进行审核,采取一事一议的方式决定特定人员是否纳入社会救助范围。为防止自由裁量权的滥用,同时也有利于保护基层工作者,应成立专门委员会进行审议,专门委员会由政府社会救助工作人员、基层经办工作者(但不能包括议案提出者本人)和专家学者组成。委员会审议这些材料时应充分听取议案提出者的意见,必要时征求村(居)委会干部、村(居)民代表的意见。

贫困家庭往往受教育水平较低,对信息的掌握不够全面,对自身的处境也难以做出判断。因此需要有让他们信得过且熟悉社会救助政策的人帮助他们进行家庭诊断。另外,随着社会救助体系的逐步完善,社会救助项目越来越多。这些项目分散于不同的政府部门,无论是申请程序还是资格条件均有较大差别,再加上各部门宣传手段和宣传力度不一样,公众很难及时掌握信息,因此需要熟悉社会救助的基层工作者及时将政策传递给他们并回答他们的疑问。上述两个方面只有最贴近他们的村(居)委会干部才能胜任这一工作。因此定期培训居(村)委会干部,使其熟悉社会救助政策,才能有效解决漏保问题。同时,还要建立定期对本社区内居民进行巡察的制度,及时发现本社区内的疑似家庭,及时上报名单,再由专业的家计调查机构及时跟进,进行资格审查,迅速判断其家庭是否符合资格。

(六)扩大劳动年龄段受益面,严格受益条件

一方面,扩大劳动年龄段人群的受益面,尤其是关注工作贫困者(the Working Poor)。随着技术的进步,技术性的工作岗位逐步取代技术含量低的岗位,这种不平衡状况使技术性岗位的劳动报酬得到提升,而非技术性岗位的劳动报酬降低,此种劳动力市场的相对被剥夺形成了越来越庞大的工作贫困者群体①姚建平:《我国城市贫困线与政策目标定位的思考》,《社会科学》2009年第10期。。对东北地区工作贫困群体的研究表明,其就业质量存在多维度弱势、整体性低下的特点,整个群体存在劳动保障缺失、劳动时间长、收入低、岗位发展空间小等问题,他们很难通过就业实现生活水平的改善,需要一定的政策保护或社会救助才能实现就业质量的提升②尹海洁、王翌佳:《东北地区城市工作贫困群众就业质量研究——来自哈尔滨、长春和沈阳市的调查》,《中国人口科学》2015年第3期。。北京也存在大量非正规就业群体以及低薪的正规就业群体,将其纳入到社会救助体系不仅有助于缓解其家庭贫困程度,也有利于个人工作质量的改善。但是,对于工作贫困群体的扩面需要以完善其收入核查为前提条件,否则会导致错保率上升。

另一方面,对于有劳动能力的受助者则应附加工作要求。20世纪90年代以来,西方发达国家社会救助体系改革的明显趋势是对获社会救助的人们增加工作要求。“第三条道路”主张实行“无责任即无权利”的积极福利政策,主张接受社会保障的个人要尽义务,社会救助从单纯性救济变为工作性福利(Welfare-to-Work),由原先的普遍福利转为有限救助,由建设福利国家变为发展多元合作。这种转向的标志便是在社会救助中增加对工作的要求和限定受益时间。可参照发达国家社会救助改革趋势,要求对最低生活保障对象进行劳动能力测试,凡是在劳动年龄段且具有劳动能力的受助对象应增加工作要求并限定受益时间。具体改革措施如下:限定最长受益时间为5年,第1年根据核算的待遇标准发放最低生活保障,以后依次递减四分之一,直至第5年完全停止最低生活保障待遇。如要保持低保待遇不变,需要参加公益性劳动或就业。第一年的公益性劳动时间每周至少10小时,每年增加5小时,直至每周20小时(见表7)。受助者退出后2年内不得申请最低生活保障待遇。

表7 具有劳动能力的受助者最低生活保障待遇变化表

五、结语

1993年,上海建立最低生活保障制度。经过20多年的发展,这项制度不仅成为我国社会救助的核心组成内容,也成为我国社会保障的重要组成部分。它成为贫困家庭的主要收入来源之一。最多时,全国每月受助的低保人数超过7000万人,2016年财政性低保支出接近1700亿。自2010年以来,民政部门加大了最低生活保障制度的动态管理力度,采用了新技术和新手段,并加大了对管理人员的问责力度,力图做到“应退尽退”,这些措施确实收到了一定的效果。从发展趋势看,自2011年以来,城乡最低生活保障人数先后开始下降,目前全国最低生活保障平均受助率已低于5%,其中北京市处于最低位置,受助率已低于1%。然而,在接近“应退尽退”目标的同时,“应保未保”的问题开始凸显,但是这一问题未受到应有的重视。

到2020年全面建成小康社会,是中国共产党确定的“两个一百年”奋斗目标中的第一个,今后两年是中国实现这一目标的决胜时期。在全面建设小康社会的过程中,为了降低最低生活保障的“错保率”,将贫困边缘人群排除于主要的制度安排之外,不利于贫困人口的基本生存保障,也与全面建成小康社会的发展目标不相符。最低生活保障应在“应退尽退”和“应保尽保”之间适当取得平衡,不能一味追求过低的“错保率”。尤其在北京,最低生活保障受助率下滑突破1%,由此导致的“漏保”风险迅速上升。面对这种情形,北京市应转变观念,不再以追求低“错保率”为目标,而应采取措施,提高受助率,提升“应保尽保”水平,切实保障贫困人口的基本生活。