中岭隧道坍方处置措施

2018-06-15张维李波

张 维 李 波

中交公路规划设计院有限公司浙江分公司,浙江杭州 310009

中岭隧道设计为分离式双洞六车道短隧道,隧道建筑限界:宽15.25m,高5.0m。其中左线起讫桩号为K8+285~K8+780,全长495m;右线起讫桩号为YK8+270~YK8+765,全长495m。隧道左洞上台阶爆破开挖至K8+510,发现K8+480左右拱肩出现裂纹。次日左洞内K8+480~K8+510段处突然发生坍方,塌体连通至地表,呈现沿隧道纵向15m(长) ×12m(宽) ×6m(深) 的陷坑。坍方段对应右洞YK8+470~YK8+500段监控量测数据显示基本稳定。

1 地形、地质概况及塌方原因分析

1.1 地形、地质概况

中岭隧道穿越所在区域在地层分区上属于浙东南陆相火山岩区,隧址区属侵蚀-剥蚀低山丘陵地貌区(Ⅰ区) 。隧道穿越处微地貌单元为一不规则山体的垭口北侧,垭口呈近南北走向。垭口东侧沿山凹发育一北东向冲沟,汇水面积较小。塌方段K8+480~K8+510处隧道覆盖层埋深约44m。隧道穿越处地层划分为2个工程地质层、共5个工程地质亚层,特征如下:

1~1粉质粘土:黄褐色,可塑。揭露厚度6.10~8.10m,平均7.10m。

1~2层含碎、砾石粉砂:灰褐-灰白色,中密,充填少量粉质粘土,表层0.50m为碎石。揭露厚度5.20m。

2~1强风化晶屑熔结凝灰岩:灰黄-灰青色,坚硬,晶屑塑变结构,块状构造,较破碎,节理裂隙发育,锤击声哑,易碎。揭露厚度1.20~6.80m,平均3.83m。

2~2中等风化晶屑熔结凝灰岩(J3g) :青灰色,坚硬,晶屑塑变结构,块状构造,节理裂隙发育,RQD=35%。揭露厚度7.50~35.50m,平均19.88m。

2~3微风化晶屑熔结凝灰岩:青灰色,坚硬,晶屑塑变结构,块状构造,较完整,局部为短柱状,节理裂隙较发育,RQD=60%。揭露厚度11.20m。

坍方段穿越断层破碎带(F-4) ,该断裂呈北东40~60°走向,断面多向南东倾,局部反倾,倾角约60~80°,断面呈舒缓波状,面上发育阶步和多期擦痕,破碎带宽度较大。

1.2 坍方原因分析

(1) F-4断层影响。坍方段临近F-4断层破碎带,岩体破碎围岩岩性主要为中风化凝灰岩,破碎带宽度较大,节理、裂隙十分发育,破碎严重,受此破碎带影响为主要原因。

(2) 受地表水及地下水的影响。隧址区雨量充沛,隧道坍方段恰好下穿山间鞍部,地下水长期汇集,隧道开挖后,改变地下水径流方向,地下水沿节理、裂隙渗透到围岩中,一方面使围岩压力增大,另一方面由于凝灰岩组成主要粒级非常小,一旦受雨水浸泡,内摩擦角将大幅降低,导致围岩的自承能力大大降低,而初期支护不足以承担围岩释放的过大的应力。

(3) 施工控制存在一定的不足,加大了施工风险。主要表现在:Ⅳ级地段施工中上、下台阶步距控制偏大(超过60m) ,未能及时形成承载封闭环。

二次衬砌未能及时跟进,坍方段上台阶初期支护放置时间偏长(近50d) 。

2 地表及洞内紧急处治措施

2.1 修筑截水沟

地表坍口周边5m以外修筑截水沟,截水沟尺寸40cm×40cm,采用壁厚30cm。浆砌片石,沟底用防水布覆盖以防止雨水渗漏。

2.2 地表坍口回填

就近取土及时回填,回填至高出原地面0.5m。顶层1.5m分别先回填1m厚水泥拌合土,然后再回填0.5m厚粘土隔水层,回填应平顺密实,向四周倾斜,以便自然排水。水泥拌合土配合比为:粘性土中掺合42.5水泥5%掺,水量以不泌水为度,水泥混合土28d抗压强度应达到2.0MPa,填筑工艺:搅拌均匀,分层夯实,每层厚度不超过30cm。

2.3 加强地表坍口观测

坍方段每隔5m设置一个沉降观测断面,观测频率2次/d,以防止坍方体突变危机施工安全。

2.4 洞内坍方体封闭

对坍方体喷射C25混凝土进行封闭,喷射混凝土厚度60cm,Φ8钢筋网(20×20cm) 单层。

2.5 坍方段影响段加固处理

(1) 加设临时钢支撑。

(2) 注浆加固。对隧道径向注浆,Φ42注浆管,L=5.0m间距:100×100(环×纵) ,固结围岩。

3 坍方段洞内处理措施

洞内处理措施主要采用大管棚和径向小导管注浆,对隧道拱顶以上5m范围的坍方段进行超前注浆加固加固。

3.1 大管棚施工

3.1.1 管棚及注浆参数

自进式Φ108mm热轧无缝、壁厚10mm热轧无缝钢管,间距35cm,节长3m,4m。管棚共计三循环:

第一循环(进口端) 管棚有效长度约18m(原设计25m) ,仰角3°(不包括路线纵坡) ,与第二循环搭接3m。

第二循环管棚长15m,仰角10°(不包括路线纵坡) ,与第三循环搭接5m。

第三循(出口端) 管棚长19m,仰角3°(不包括路线纵坡) 。以上管棚长度均为入土长度。

注浆参数:根据浆液配方试验和现场试验结果,注浆采用后退式注浆。水泥浆与水玻璃重量比1∶0.025,水泥浆水灰比1∶1,水玻璃浓度35°B é,水玻璃模数2.4。注浆压力∶初压0.5~1.0MPa,终压2.0MPa。

3.1.2 管棚工作室支护参数

管棚工作室径向扩孔70cm,纵向长8m。断面加大后,加强初期支护,钢支撑采用I22b工字钢,间距60cm。同时增加二次衬砌厚度,采用C30防水钢筋砼。

3.1.3 导向钢支撑

由于施工单位设备原因,无法在岩面上钻孔导向,需在管棚工作室内架设三榀I22b钢支撑,采用Φ25钢筋焊接固定Φ127孔口管。

3.1.4 注浆结束标准

单孔注浆结束标准:① 注浆压力逐步升高至设计终压,并继续注浆10min以上;② 注浆结束时进浆量小于5L/min。

所有孔注浆结束标准:① 所有的注浆孔均已符合单孔结束条件,无漏注现象;② 设检查孔,工作面每段设2~3个检查孔,检查孔应钻取岩芯,观察浆液充填情况。

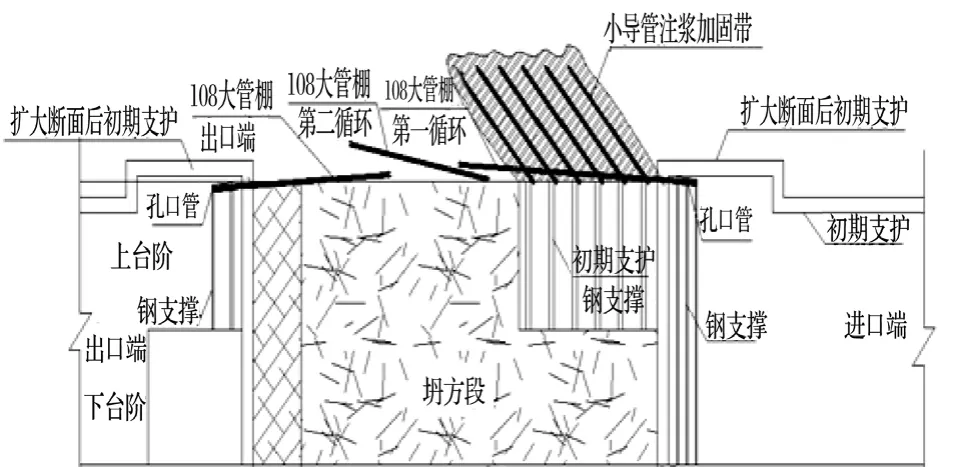

3.2 小导管径向注浆 (见图1)

大管棚保证了开挖及初期支护施作的安全,小导管径向注浆在初期支护外围形成约5m厚的拱形注浆加固带,并且由于小导管自身的锚管作用,极大地提高加固带的整体性,能有效抗击来自坍方体上部空腔坍渣的冲击。

隧道拱部采用小导管注浆,小导管采用长为6mΦ42×4mm热轧无缝钢管,管环向间距35cm,外插角控制在45°左右,纵向间距1m。管棚、小导管、初期支护相互作用示意图如图1所示。

图1 管棚、小导管、初期支护相互作用示意图

3.3 坍方体掌子面注浆

中岭隧道坍方段掌子面注浆,注浆管采用自进式108管棚,每一循环注浆长度为6m开挖4m并保留2m止浆岩盘。

3.4 开挖和支护

初期支护紧跟掌子面,每开挖0.5m立即架设钢支撑拱并挂网喷混凝土,然后进行下一循环。

在实际施工中,由于发现注浆后坍渣胶结情况良好,开挖工法由预留核心土法改为上下台阶法,并且每循环进尺多在0.5m,表示管棚和掌子面注浆起到了注浆充填固结和抬棚的作用。

3.5 坍方段降水措施

坍方段施做泄水孔及时排出坍方体内的地下水,以及时降低地下水位,改善围岩的物理力学性质。掌子面上设3个泄水孔间距5m,泄水采用两侧钻孔的PVC管,外包渗水土工布作为反滤层,泄水管管长10m。泄水孔通过环向排水管接入隧道排水系统。

4 处置效果

水泥一水玻璃注浆工序完成后,经过钻孔取样及流塑状变为硬塑状,浆液在土体中呈脉状分布强度3.5MPa,掌子面处软泥被挤出,至处治工程结束后,对拱顶沉降、隧道收敛位移及隧道结构受力与变形,进行了长期的监控量测,结果表明,坍方处治所采取的措施是可行的,取得了良好的处治效果。

5 结语

通过这一施工实例。可以得出下面2点结论:

① 隧道施工过程中一定要贯彻“先排水、短进尺、快支护、早封闭、勤量侧”的原则,不可盲目求快。

② 在地表有塌陷的地质条件很差的塌方处,采用大管棚加强支护方法处理,是安全可靠的。

[1] 杨晓华,谢永利.公路隧道坍方综合处治技术[J].长安大学学报(自然科学版) ,2004,24(1) :61-64.

[2] 周顺华,董新平.管棚工法的计算原理及其应用[M].北京:同济大学出版社,2007.11