公路交通设施投资对农业生产经营结构效应的实证检验

2018-06-15双琰,王钊

双 琰,王 钊

(西南大学 经济管理学院,重庆 400715)

0 引言

相比政策干涉,投资公路交通基础设施能够更为直接地改变地区区位价值,降低商品运输成本,促进农业地区及农产品市场的发展[1]。根据杜能的古典地理经济学理论,由于存在地理区位之间的比较优势,农业经营结构应当以消费城市为中心、以环状扩散,呈现出稳定的圈层结构规律。但在实践研究中,城市经济圈对农业经营结构的描述不断受到现实证据的挑战,有学者指出,交通类基础设施的大规模建设削弱了地理区位对农户生产中对运输成本的顾虑,从而使城市周边农业的种植结构不再依赖生产地到中心消费地的距离因素[2-4]。另外的证据来自于讨论种植业聚集现象的时候,有些学者发现中国省际区域间种植结构的异质性正在增强,而交通基础设施的投入有利于这种结构变化[5]。全国范围内省际面板数据也证实了交通公路设施对粮食作物种植的促进作用,尤其是在中部省份地区[6]。综合多位学者的结论不难发现,交通设施的投资建设对地区农业经营结构的重要性已经得到共识,但是具体的影响作用仍存在争议,缺乏定量的实证研究。

对于经营结构的界定,本文主要以不同类型的产品的产值为衡量标准,另选择生产要素,例如土地、化肥、农机、劳动力,作为控制变量。为了准确地分析交通设施对农业经营结构变化的影响机理,本文以河南省省会郑州市为城市经济圈的核心,并每隔一百公里选取一个城市地区作为不同圈层的代表,选取了2005—2016年间郑州、洛阳、南阳、三门峡四地市的农林牧渔四大类以及具有代表性的生产细类作为因变量,公路交通设施细化至六个等级水平的数据作为研究主要自变量,希望以此研究公路交通设施投资建设对粮食主产地区农业生产经营结构变化的带来影响。

1 农业经营结构变化的理论分析与研究假设

1.1 产值结构的变化

体现农业经营结构变化的重要指标是产值结构。生产面积和产量指标只能反映生产者的信息,产值则是市场消费行为与生产行为共同的结果,能够较为全面地体现农业经营结构的变化[7,8]。十年间,河南省农业总产值增长2.8倍,年平均增长率为10%,细分其构成可以发现,其中种植业的年增长率略低,牧业和渔业增长率高于总体水平,分别为11%、13.8%,而林业产值增长率仅为7.6%。由此可以看出牧渔类农产品的产值在农业总产值中的比重在不断增加,以粮食为主的种植农业随保持增长,但是结构占比却实际下降,林业则在中原农业中不断萎缩。另一个值得关注的产值构成是农林牧渔服务业,自统计以来,服务业产值逐年递增,但平均年增长率只有8%,且增速放缓。农业配套服务业对交通设施的依赖度较高,河南交通设施大力发展的前提下,服务业产值增长低于农业总产值增长说明前者并未显著促进后者增长,可能的原因是农业水平对服务业的需求已经达到饱和。

通过对比2005年与2016年四地市前五名的农产品类项的产值结构,易腐烂的蔬菜类生产始终贯穿整个地区的农业生产,结果见表1所示。虽然有一定比例自销的生产,但是2016年南阳市人口常住人口999万、郑州市936万,而南阳市蔬菜产值176.79亿元、郑州市仅为50.76亿元,由此可见自销因素不能完全解释蔬菜类产品违反经济区分布的现状,剩下的可能原因只有向远地外销,而这一点则证明了交通设施的大规模投资建设对农业促进作用。谷物类种植也与蔬菜一样也进入各地排名,与后者不同,谷物并非易腐烂农产品,且经济价值较低。虽然中原地区长久以来都有种植谷物的传统,但谷物在农业经营结构中的种植地位似乎并未受到经济发展的影响,距离核心最近的郑州市的谷物产值排名在过去的十年间竟不降反升,这一点值得深入分析。除此之外,生猪与水果也都普遍大量生产,生猪和水果的产品属性介于蔬菜和谷物粮食之间,可见产品的易腐属性已经不那么影响生产区位了,而这四类产品的另一个特征则更为值得关注,那就是消费频率高、消费量大。基于上述分析,提出以下假设:

假设H1:交通设施对农产品生产结构的多元化起到了积极作用。

假设H2:交通设施对消费频率高、消费量大的农产品的生产具有促进作用。

在市场经济条件下,企业能够实现财务管理目标的重要手段和方法,与企业管理目标要求相契合的就是成本控制的应用。

表1 四地市农产品产值排名变化趋势

1.2 生产要素的变化

从河南省统计数据来看,2000年全省农业种植类总播种面积为13136.9千公顷,截止2016年增长至14378.3千公顷,年平均增长率为0.649%,相比之下,粮食类播种面积2000年为9029.6,2016年为10209,年平均增长率为0.889%,高出总体水平36.9%。在养殖面积上同样增长的还有渔业,2000年淡水养殖面积为189.15千公顷,2016年为289.26千公顷,年平均增长率为3.779%,远高出种植类播种面积的增速,但是由于基数过小,十五年间也只增加100千公顷,与种植类1200千公顷的增量不可同比。另一方面,林业面积则大幅减少,虽然具体统计数据不得而知,但可从其他相关数据窥得一二,2000—2016年间,山林面积减少87千公顷、零星植树减少五千多万株、村级木材采伐量减少78万立方米,三类减幅分别为18.31%、19.52%、25.49%。由此可以大致推断,种植类播种面积和渔业养殖面积的增量主要来源于林地的减少,而面积上的改变势必会影响产量与产值。

由于牧业、渔业的产值和产量与面积因素相关性不大,所以四地市农业面积数据主要参考种植类播种面积。从近十年间的统计数据可以看出,四地市中,郑州地区的播种面积下降最多,降幅达5.2%,三门峡几乎保持不变,洛阳和南阳则有所增加,分为8.03%、3.02%。从四地市的播种面积变化可以看出,作为省会的郑州市的播种面积变化较为平缓,外地城市的播种面积变化率则较为剧烈,这种现象则由农业经营结构变化水平所致。核心城市周边自然以工商业发展为主,农业只能呈现萎缩态势,经营结构调整空间有限,而省会外部区域则面临多种选择,面积变化率的震荡说明其土地利用在农与非农之间的摇摆趋势。基于上述分析,提出以下假设:

假设H3:交通设施对农业种植面积变化具有显著影响。

从四地市的统计数据来看,自2005年以来,产量增长的农产品种类占到绝大部分,包括粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、猪肉、禽肉、禽蛋、奶制品、渔业水产品等,只有棉花、羊肉以及林产品产量呈下减趋势。农业产品的产量主要依赖生产投入面积与生产技术,在种植面积基本不变的情况下,新技术的推广能够有效提高农作物的总产量,技术水平因素可以借鉴农机具数量,而农机具的使用与推广又依赖交通设施,理论上来说,便利的公路网能够促进农机具的使用数量。基于上述分析,提出以下假设:

假设H4:交通设施建设对农机具使用量具有促进作用。

2 数据与模型

2.1 数据选取

本文研究用数据主要来源于河南省郑州市、洛阳市、三门峡市、南阳市的2005—2016年《统计年鉴》以及政府年度经济公告,另以《河南省统计年鉴》加以补充。

为了检验假设H1,从宏观角度把握农业经营结构,本文引入赫尔芬达尔-赫希曼指数(HHI,以下简称赫希曼指数)。赫希曼指数原本用于描述某类产品所处行业的市场集中度[9],本文用所选择的二十细类代替原公式中的行业主体,以各个类项的生产总值占比代替行业主体的市场份额,公式表达如下:

其中gi表示各个类项的生产总值,G表示农业总产值。

为了检验前文中的假设命题,本文从以下几个角度选取交通设施变量。首先是公路里程数据,自2000年以来是河南交通设施大举发展的十年,而农产品的运输主要依靠公路设施,铁路和航空设施在所选择的四地市区域中的影响作用较小,故只选择公路基础设施。其次,按公路等级划分为公路总里程(TMR)、高速公路(TMH)、一等级公路(TMF)、二等级公路(TMS)、三等级公路(TMT)、四等级公路(TMF)、等级外级公路(TMB),通过六类公路通车里程的数据来代表交通设施水平。其三,为了消除四地市之间的资产差异,另选取公路密度(DTM)和人均公路里程(PTM)指标来补充公路设施水平。

2.2 模型的设定

为了检验上述假设,本文是采用多元回归分析设计下列四类基本模型。被解释变量分别选择农产品产值集中度(HHI)、农地播种面积(AAP)、农机总瓦力(TPAM)以及各农产品的产值。解释变量主要包括公路设施指标、农业指标以及人口指标,为了提高回归检验的精度,部分模型将交通设施变量细分为六项作为参照模型。

(1)农业生产集中度与交通设施水平的回归模型:

(2)四地区农业播种面积与交通设施水平的回归模型

第二个模型将第一个模型中的公路总里程等指标替换为六项公路细化指标,以此为对比进行分析。

(3)农机总瓦力与交通设施水平的回归模型

Xi代表第i类农产品的产值,主要自变量选取公路总里程、每万人均公路里程以及公路密度,控制变量则包括交通运输总产值、播种种植面积、农机总动力、化肥使用量和农业从业人口数量。

3 实证结果与分析

3.1 公路设施对集中度以及生产要素的回归结果分析

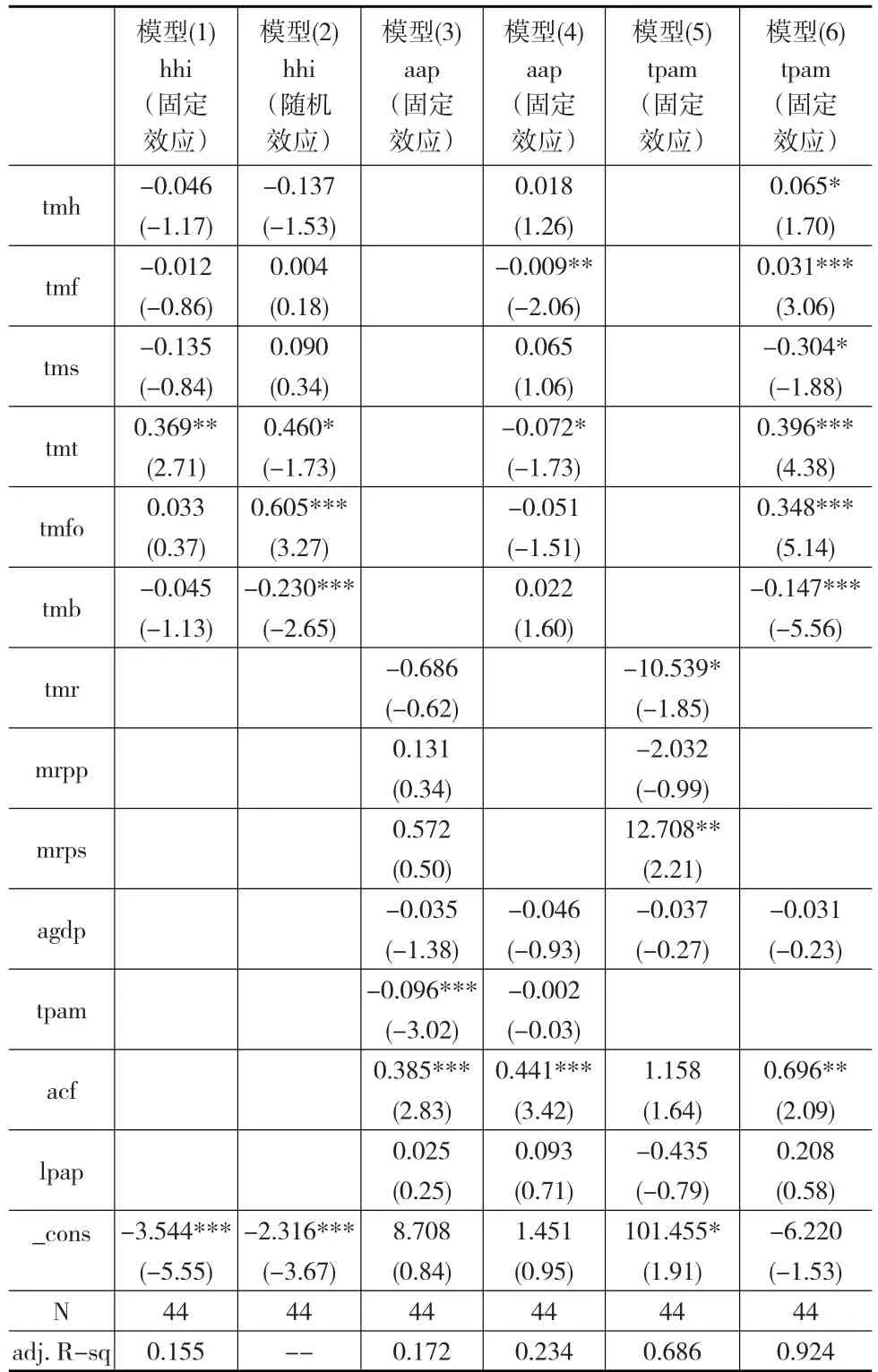

为了便于分析描述,本文对所有数据采取取对数处理,绝大部分模型采用固定效应模型(见表2)。

模型(1)与模型(2)分别采取固定效应和随机效应回归分析,通过Hausman检验后,发现随机效应模型(2)更具解释力。从模型(2)中可以看出,三级、四级等级公路对农产品集中度的影响更为显著为正,四级公路的系数达到了0.605,为所有公路类项中最高,相比之下,高速公路与一、二等级公路则没有显著影响,造成这种现象的主要原因是一、二等级公路多集中在城市附近,对农业生产区域的辐射较弱,虽然高速公路经过农村,但其封闭性阻隔了道路与农村的联系。这说明,低等级交通设施的投入建设对农业生产类型的集中度是具有促进作用的,这种作用的产生机理可以理解为交通便利有利于农业农产品、生产资料的运输,扩大了优势农业项目的产量产值,后四个模型将对种植面积、农机因素进行进一步的回归分析,以佐证上述结论。所以,总体而言,假设H1是可以有限被接受的。

表2 集中度、播种面积、农机使用的回归模型结果

从模型(3)来看,公路总里程对播种面的影响并不显著,而化肥使用量则与其高度相关,这点不难理解,化肥使用主要针对种植类农产品,大量的农业种植土地都在使用化肥,两者之间的分析结果证明了这一点。模型(4)将模型(3)中的公路总里程指标进行细化,结果发现,一级、三级公路对种植面积呈现显著负相关,这说明,一级公路主要分布在大城市周边,三级公路则多分布在县、镇、乡附近,城市建设中,交通基础设施是最为优先的,所以公路的建设侵占了大量农用地,直接减少了农业播种面积。所以,交通设施对农业生产的播种面积是有影响的,且影响为负相关,故假设H3被接受。

模型(5)与模型(6)反映了农机使用水平与交通设施的关系。模型(5)中的公路总里程与农机总动力水平呈显性负相关,这与常识违背,一般来讲农机的广泛使用需要公路设施的支持,两者的关系应该是正相关。通过模型(6)对公路等级的进一步细化,可以发现,原来不同等级公路对农机的使用量的影响是不同的高等级公路能够促进农机使用,但是促进水平较低,三、四级公路是农机使用推广的主要场所,其对农机总动力水平呈现高度正相关,但是等级外公路则对农机的使用起到消极作用。从农村现状出发就可以理解这一现象,等级外公路多分布于农村地区,甚至是偏远和经济不发达地区,此处的公路质量较低、通达水平有限,即便购买农机,农机使用效率、成本都也与高质量路段附近的农业区域有较大差距,农机在此类地区不被推广,而由于等级外公路仍旧是公路总量中比例最大的部分,所以将总公路里程指标下拉到负相关,故假设H4能够被有限接受。

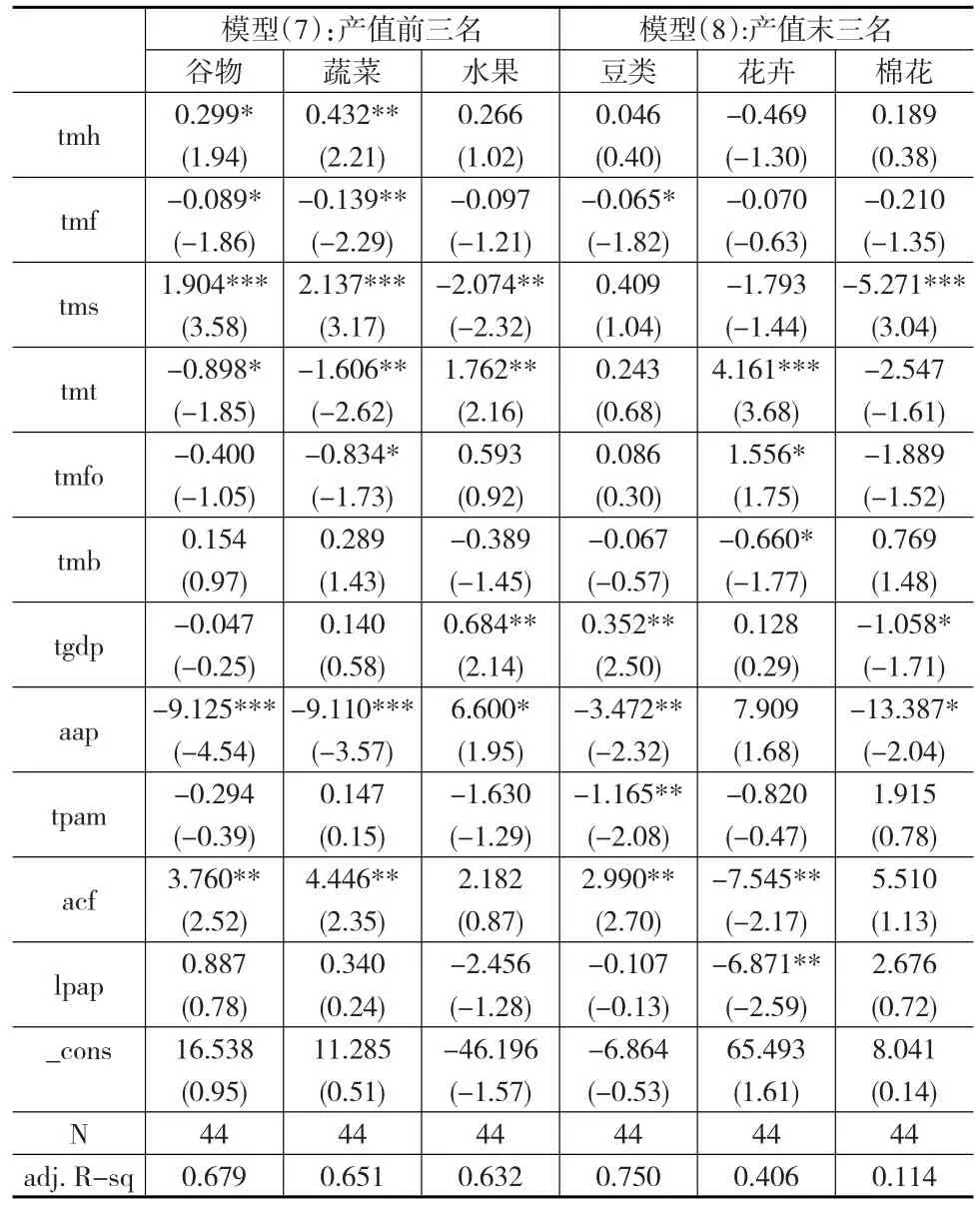

3.2 公路设施对细项农产品产值的回归结果分析

表3显示了各细类农产品产值与公路设施水平的回归分析结果,从整体结果来看不同作物对不同类型交通设施的关系各不一样,但仍旧体现出一定的结构规律。从四大类来看,受到显著影响的顺序依次是牧业、渔业、种植业,这种态势的形成较符合现下的农产品消费结构,随着生活水平的提高,居民对肉食的消费需求增长远高于原来的粮食需求增长,而肉类产品的生产往往远离城市,所以交通设施对于需要运输的肉类农产品显得更为重要。这一点从牧业产品各小类也能发现,猪肉在公路设施指标中有思乡指标显著,其次是家禽,最后是牛羊肉,这种排序与消费者消费次序正吻合。所以,农产品日常消费的由高到低排序与交通设施相关度的由高到低关系基本一致。

从公路等级水平来看,不同类型的公路对农产品产值影响不同。高速公路对牧业的肉类产品、渔产品、水果和蔬菜影响较高,此类产品的特点是经济附加值高。一级公路由于靠近城市较近,且里程较少,所以对各种农产品的产值影响都不大。二级公路多为城乡链接公路,承担着绝大部分农产品的集散运输任务,所以相比高速公路,其影响的农产品种类更广。其他等级公路虽然里程长,但由于主要是生产公路,对种植面积和农机使用影响较大,对产值的影响则不如高等级公路。综合来说,高等级公路相比低等级公路更能促进高经济附加值的农产品生产。

表3 分类农产品的回归模型分析结果

公路设施对其他类项农产品的影响不尽相同。本文将非常见、非传统的农产品归为其他类项,共选取了其他谷物类、其他园艺作物类、其他畜牧类三项,分析其他类项的产值趋势可以更为准确地把握农产品经营结构的变动。从统计结果来看,公路设施对后两类的促进作用远高于谷物类。原因很大程度上可能是经济效益的不同,谷物类总体回报收益偏低,园艺类和畜牧类则较高,所以交通设施在此两类中促进了产品的多元化发展。但是一个现实情况是,谷物类农业在种植面积、产量、产值仍具有较大基数,虽然公路设施促进了少部分类项农产品的多元化,但从农产品总体产值看来,多元化趋势仍旧不显著,这点与HHI的统计结果也基本吻合。所以,公路设施并不能有效促进农产品的多元化生产。

综合分析,公路设施对不同类项农产品产值的影响效果不一致,可以肯定的是部分农产品的确受到了公路建设的积极影响,但能否简单地认为是销量大的农产品比销量小的更为显著,为此对于假设H2的判断,还需要进一步的分析。

3.3 公路设施对产值首末排名农产品的回归结果分析

表4(见下页)中模型(7)与模型(8)是一组对比分析,选取的样本不仅是产值排名的前三名和末三名,还是农业经营结构研究中较受关注的农产品。谷物类向来是研究热点,它既是种植面积最广、产值最高,有涉及粮食安全、农户收入等热点问题。近几十年来,谷物种植面积不断减少,但产值和产量却不减反增,从模型(7)中就能略窥一二,谷物种植面积与产值呈显著负相关,系数高达-9.125,而化肥使用量则与其显著正相关,这表明,谷物产值的主要驱动力来源于化肥的使用。与此同时,交通设施的发展也对谷物产生一定的积极影响,高速公路与二级公路都与其显性正相关,这种情况可能源自农户的保守种植习惯,由于交通便利水平不断提高,农户外出务工的动机更加强烈,但农用土地无法出售、且租金收益较低的情况下,为了避免落荒,农户往往选择较易种植、成本最低的谷物类作物。所以谷物类农产品受交通设施的影响与其他类不同。蔬菜类则更为直接的受到交通设施建设的促进作用,表4中可以明显看出二级公路对蔬菜产值的显著影响,这与蔬菜产业依赖运输、围绕城郊的特征相符合。除此之外,高速公路对蔬菜产值也有一定显著影响,从南阳蔬菜业的产值人口比来看,几乎为郑州的三倍,这就表明南阳蔬菜必须依赖远距离公路运输,而高速公路正好符合这一要求,况且高速公路对农副产品实施免收过路费,更是促进了对远离消费中心的地区的蔬菜业发展。产值排名第三的水果类则对交通设施的依赖水平远低于谷物和蔬菜,这主要是水果类种植受到地域因素影响较大,交通设施对此水果产值的促进作用并不能推广到所有区域,相比之下,谷物在河南省境内普遍适合种植,蔬菜则可通过大棚设施克服地域不利因素。另一方面,水果对交通运输业的产值显性正相关,这表明,水果产值是基于原有的交通设施水平的,近十年的交通设施建设并没过多影响水果生产地区,但运输业发展显然更有利于降低水果的远距离运输成本,所以,水果并非直接受到交通设施建设的影响。

反观产值排名末三位的农产品,与交通设施各项指标的相关度都不太显著。豆类作物对运输产值、种植面积、农机、化肥等控制变量的相关水平要高于主要交通设施变量。中原黄河流域曾经也是豆类种植的集中区域,这种变化说明,豆类生产受到了非区位因素的影响,即便交通设施不断改善提高也无法抵消其他因素对其的抑制作用。这一点可以从豆类进口的情况加以考虑,但本文不再继续深究。花卉种植是近十年来新兴农业项目,在河南省,花卉的种植技术与面积尚在起步阶段,所以只有少数地区开始尝试种植,由此以来,模型(8)中三级公路对花卉产值的促进作用就能得到一定的解释。产值最低的棉花产业曾是河南农业生产中的主打产品,但是由于国家南棉北上、东棉西进的棉花产业战略,加上纺织业大规模向东南沿海迁移,使得棉花种植迅速退出了河南农业舞台。模型(8)的棉花回归结果总体拟合度不高,对交通设施的相关性也不高,说明交通设施无法促进棉业种植的发展,也说明棉业下滑来自更深层次的原因。

结合以上分析,可以发现,不单单是销量和消费的因素,产值因素受公路指标的影响同样深远,所以假设H2被附条件接受。

表4 产值排名首尾农产品的回归分析结果

4 结论

(1)中等级公路建设导致了农业播种面积的减少,等级公路设施促进了农机的使用

由于靠近城市或乡镇周边,加上建设里程较多,一等、三等公路对农地播种面积的影响呈显著负相关,从而证明了中等级公路的建设挤压农田面积。另一方面,农机具,尤其是大型农机具的推广和使用依赖于公路设施,低等级公路有利于农机作业,高等级公路则有利于农机跨区作业。

(2)低等级公路设施对农产品生产集中度具有促进作用

低等级公路主要分布在农业生产地区,完善和增加低等级公路里程实际是减少了农业生产资料的运输成本,提高了机械类生产资料的利用率,促进并扩大了适合机械化生产的农产品的种植,相应地减少了其他类型的农产品种植生产,从而进一步提高了农产品生产的集中度。

(3)日常消费偏好序列的农产品产值按受到公路设施的影响呈规律递减

如今消费者对农产品的消费结构已经发生改变,牧业、渔业、种植农业、林业排序渐渐成为消费者新的消费偏好,与此同时,公路设施对牧业、渔业、种植农业、林业的产值的相关性也有高到低,这说明公路设施建设促进了牧业和渔业的发展。

(4)高等级公路对经济附加值高的农产品产值具有显著促进作用

高等级公路是连接地区中心城市和其周边农业生产圈的主要通道,经济附加值较高的农产品往往对运输具有更高的要求,所以高等级公路相比低等级公路更能降低高经济附加值农产品的运输成本和风险,从而更有利于高经济附加值农产品的生产与扩大生产。

(5)产值较高的农产品受交通设施的影响更为显著

产值高的农产品较产值低的农产品更易于受到交通设施的促进作用,相反低,低产值农产品受到其他不利因素的抑制时,交通设施难以抵消这种不利因素。另一方面,虽然同为高产值农产品,谷物、蔬菜和水果的产值受到交通设施的促进机理也各不相同。

[1]Dorosh P,et al.Road Connectivity,Population,and Crop Production in Sub-Saharan Africa[J].Agricultural Economics,2012,43(1).

[2]董晓霞,黄季焜,ScottRozelle,王红林.地理区位、交通基础设施与种植业结构调整研究[J].管理世界,2006,(9).

[3]Obare G A,Omamo S W,Williams J C.Smallholder Production Structure and Rural Roads in Africa:The Case of Nakuru District,Kenya.Agricultural Economics,2003,28(3).

[4]Sturm J E,Jacobs J,Groote P.Output Effects of Infrastructure Investment in the Netherlands,1853—1913[J].Journal of Macroeconomics,1999,21(2).

[5]贺亚亚,李谷成.中国种植业地理集聚:行业特征、专业分工与时空演变[J].农业现代化研究,2016,(3).

[6]吴清华,李谷成,周晓时,冯中朝.基础设施、农业区位与种植业结构调整——基于1995—2013年省际面板数据的实证[J].农业技术经济,2015,(3).

[7]刘林,李光浩.基础设施可获得性与特殊类型贫困地区居民的多维贫困[J].贵州财经大学学报,2016,(5).

[8]张复宏,霍明,柳平增,郑军.苹果产销流通效率及其运行机制分析——基于山东省7个地市的调查[J].农业经济问题,2015,(12).

[9]Hirschman A O.The Paternity of an Index[J].American Economic Review,1964,54(5).