一个日本姑娘与“慰安妇”老人的十年

2018-06-14罗婷张艺

罗婷 张艺

2017年8月12日,90岁的黄有良去世了。

她曾经是中国大陆最后一位起诉日本政府的“慰安妇”幸存者。

2001年7月,黄有良、陈亚扁、林亚金等8名海南“慰安妇”幸存者向日本政府提起诉讼,要求日本政府公开道歉,还她们清白,并给予相应赔偿。黄有良作为原告代表,两次赴日本出庭作证。

一生坎坷,老病相催,如今她们都走到了生命的尽头。

2017年8月14日,黄有良葬礼这天,天气炙热。在陵水黎族自治县英州镇乙堆村,志愿者、记者、官员等不同身份的人都来了。

中午时分,灵柩早已封死,上面铺了一层黑色的布,再铺一层蓝色的布。这是黎族的习俗。

一名女子走到灵柩前。在缭绕的烟雾里,她跪下来,哭着对棺材说话。

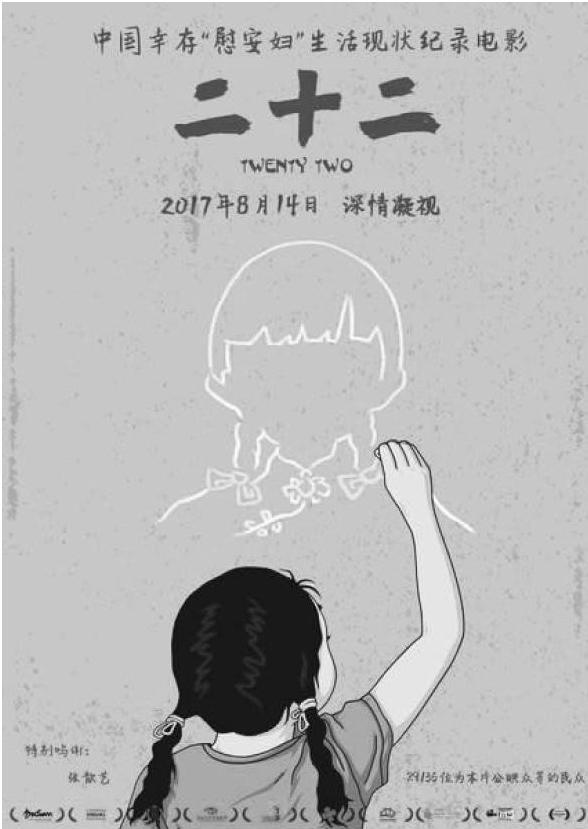

如果你看过电影《二十二》,你应该见过她流眼泪——她叫米田麻衣,来自日本。

2008年,24岁的她接触到对日诉讼的海南“慰安妇”,从此加入关爱“慰安妇”的组织。其间她做了很多事,包括到海南留学、在日本普及史实、推动官方道歉与赔偿……

这十年,她不成家,不工作,死心塌地地守着这桩看起来不可能实现的志业。

很多人只是把“慰安妇”当作是历史的一份证物,不去多想她们如今的感受。但是她们是否快乐,是否孤独,是否受到伤害,这个日本姑娘却在乎。

最难受的旅程

2017年8月17日晚,我們见了米田麻衣第一面。

和电影里比起来,她瘦了许多。短发,脸孔瘦白,戴圆眼镜,一笑有两颗虎牙。穿着布衫布裤,背着两个深色的布袋子。33岁了,还是一副大学生的样子。拿着一个已经停产的诺基亚手机,漆几乎全磕掉了,小小的屏幕上满是划痕。

我们尚未交谈,她先递过来一张宣传单。宣传单有中文和日文两个版本。上面有照片,照片上是海南的好山水和阿婆们的笑容。下附两个二维码,扫进去,是两个一直在更新的网站,主题都与海南的“慰安妇”相关。

从2008年接触“慰安妇”至今,她有三年多的时间待在中国。后来因为身体原因回到日本,但仍把一半的精力花在与“慰安妇”相关的事情上。每年冬夏时节,她都要回海南看老人两次。

她在微信里说,这一趟,先后得知三位阿婆在一年内去世,是内心最难受的一趟旅程。她去参加葬礼,去新坟扫墓,从海口坐大巴,到各个镇上,再换三轮车,往昔记忆,历历在目,她大哭了几场。

这一次,她出发前,黄有良还没去世。她给黄有良的孙子发了短信,给老人带了东京药店的药膏。这些实用的小礼物,老年人都喜欢。

2017年8月13日,飞机刚落地,老人去世的消息就蹦了出来,她整个人都蒙了,给朋友们发了信息,才敢哭。

我们好奇她现在的生活,她的朋友说,在日本,她“打着零工,做着翻译,没几个钱”。她几乎不购物,衣服都是别人送的。有一点点收入,她就存起来。每年最重要的开支,就是飞到海南,来看老人们两次。

“人类为什么需要战争?”

我们观察一个人如何做选择,多半会去看她的童年。三四岁时,米田麻衣已经被妈妈带着在东京街头游行了。

她像野草一样,在自由的空气里长大,不是传统意义上的好学生,不想读大学,准备高中毕业后就去工作。

高中时,有一次上历史课,她把课本立起来,躲在后面吃便当。老师开始放南京大屠杀的照片,场面残忍,她再没胃口吃了,只好扔下便当,开始听课。老师说,日本军人在中国杀了很多的平民,她心里疑惑:“咦?日本在战争的时候不是受害者吗?”在日本的历史教育中,讲的是广岛、长崎被投放原子弹,但关于日本在中国、朝鲜和其他国家做了什么,学生们不知道。初中的历史课本里,虽然有关于“慰安妇”和“南京大屠杀”的内容,两页纸,但老师讲课时直接跳过了。麻衣问老师,这个内容你不讲吗?老师说,这个内容在考试中没出现过,不用学。

正是因为未知,她开始对战争感兴趣了。她想搞清楚,人类为什么需要战争?一个国家为什么要做出这样的选择?但是图书馆没有给她答案。老师告诉她,如果你有这些困惑,你应该上大学。她于是改变想法,考入大学,学习国际关系。那时正是20多岁,用她的话说,是一个“热情讨论社会问题又没有找到目标”的年纪。

2008年,朋友带她去旁听了一场审判。那是在东京审判庭,黄有良、陈亚扁、林亚金、陈金玉等8名海南“慰安妇”事件受害幸存者起诉日本政府的二审开庭。81岁、又矮又瘦的黄有良,在上百名旁听者面前颤颤巍巍地站起来,讲述了自己在战时成为“慰安妇”的经历,以及战后60多年里她的苦痛。她说,到日本打官司,是为了现在的女孩不再有同样的遭遇。

米田麻衣愣在当场,“打击很大,因为她的体验太残忍了”。

这场庭审,撒下了一颗死不掉的种子,让这个从小特立独行的女孩,决定做点什么。

到海南去

米田麻衣做的第一件事,是加入了一个叫做“海南net”的组织。在日本民间,有个律师团一直在帮助海南的“慰安妇”打官司。这群年轻人后来组建了“海南net”,运转至今。

2009年3月,日本法院的终审宣判下来了——黄有良等人败诉。和前面几次一样,结局毫无悬念。

之后,米田麻衣跟着日本律师团的三位律师到了海南。他们要找到每一个“慰安妇”,为她们宣读审判的结果。

他们从海口出发,到那些偏僻的村庄,在光线昏暗的屋子里,念长长的判决书。判决的核心结论是:东京高等法院认定了侵华日军二战期间在海南岛绑架、监禁和强暴妇女的事实,但还是以日本法律规定个人不能起诉政府以及超过诉讼时效等理由,裁定“慰安妇”败诉。

杨小群(化名)是当时海南省政府为律师团指派的翻译,她因此和米田麻衣相识。她记得,宣读判决结果时,屋子里的氛围,十分沉重,老人们落了泪,随行的人也跟着哭。黄有良是最执着的一个,她当时说,即使日本政府不道歉,她还是希望那些对黄有良等人犯下罪行的日本军人能道歉。但直到去世,她们也没有等到一句道歉。

2011年,米田麻衣大学毕业。朋友们或读研,或工作,只有她一根筋,想着要为“慰安妇”多做点什么,于是干脆跑到海南师大去念中文。那时,整个海南师大只有三个日本留学生。

在海南师大读大二的张莹莹(化名),当时经朋友介绍,认识了麻衣。因为是海南本地人,懂方言,她开始陪麻衣一起去乡下见老人。张莹莹说,麻衣当时总拿着一张海南岛的地图,上面有老人们的家庭住址。地图很快被翻烂,折页处起了白线。让张莹莹惊讶的是,从海口到乡下,曲曲折折的路,换大巴、坐三轮,日本姑娘比她这个当地人还熟。

这一年,海南岛上活着的“慰安妇”还有很多。米田麻衣每个月都会去看她们,进屋就拿扫帚扫地,然后扇着扇子和她们聊天。每到寒暑假,她就住在山里。比起村里人,她和这些老人更亲近,更了解她们的善良、孤独和敏感。在电影《二十二》里,她说,她们心里的伤口很大很深,可还是对人很好,不管是对日本人还是中国人。

米田麻衣说,当时健在的7个阿婆,和她关系最好的叫王玉开。大年三十,麻衣陪老人一起过年,一起做祭祀的仪式。夜里,在昏暗的灯下,麻衣枕着手臂躺着与老人聊天。

有时候麻衣住了几天,准备走,老人就难过得要哭。她俩的合照,麻衣洗出来给老人,老人放进相册,后来相册坏了,她怕丢,于是一针一线把照片紧紧缝在了相册内页。

一点点地争取着年轻人

这几年,在海口定居的张莹莹,总是收到麻衣发自中国台湾、韩国、日本等地的消息:她又在哪里展映了《阿婆的四季》、办了影展,或是又在哪个大学做了讲座。一年年的,她还是精力充沛地张罗着这些事儿。

在大学课堂上,她讲关于“慰安妇”的一切事情,包括“慰安妇”们十多年的诉讼。有的女孩子听得哭了,觉得日本政府应该道歉。也有人站起来反对——“不能只怪日本政府,其他国家也这么做过”。

在日本的社交网络上,麻衣看过不少这样的言论,比如说“慰安妇”是妓女,她们打官司就是为了要钱,还有的甚至不承认“慰安妇”的存在。

一次在东京的酒吧里,米田麻衣和朋友聊起海南“慰安妇”的事情,旁边一个陌生男子喝多了,插了一句:“那是战争年代啊,没办法。”听到这话,她气坏了,转脸就反问:“那时候美军在冲绳强奸了好多本地人,也有很多人被杀,你接受吗?也是战争没办法?”那人哑口无言。

2017年8月,她還在东京的咖啡馆里做电影放映。这次她在海南买了大包小包的特产,发给去看电影的人,一点点地争取着年轻人。

她之所以这样做,是因为“我们的生活是跟历史有关联的,如果不去学习、不去反省,那人类还会重复同样的错误”。

当年组成“海南net”的日本学生,最多时有300多人,这些年大家渐渐分道扬镳。如今团队的核心成员,已经不超过10人。

她在中国的朋友们都有一种共同的感触,说米田麻衣带给人的,不是那种会掉眼泪的感动,而是会让人呆坐着想:“我是不是做得太少了?”

在东京和中国香港、台湾举办活动时,都有人问她,这件事你是非做不可的吗?

她努力地组织语言:“因为我们已经认识了阿婆们,阿婆们还在,所以我们就想为阿婆们做一些可以做的事情。因为阿婆们还活着,这个不是过去的历史,而是现在还存在的问题。”

“那什么时候算是结束呢?”我们问。

“如果日本政府道歉赔偿,这个事就结束了。”她回答。

“如果日本政府永远都不赔礼道歉呢?”我们又问。这是很有可能的结局。

“那我就继续去海南,给她们一点陪伴。至少要告诉她们,我们不会忘记她们的存在。”

〔本刊责任编辑 姚 梅〕

〔原载《新京报》2017年8月22日〕