食品安全可追溯信息传递有效性研究

2018-06-14李中东管晓洁

李中东,管晓洁

(山东工商学院 半岛经济研究院,山东 烟台 264000)

一、问题的提出

食品质量安全问题关系到人类的生存,寻找适当可行的途径加强对食品安全问题的控制与管理,建立有效的食品质量安全供应模式,已经刻不容缓。食品质量安全问题形成的核心原因是由于当今食品供给体系的复杂化、多元化。食品从初级农产品加工到最终被消费者接收,中间需要经历多个环节。比如猪肉食品供应中,需要经历饲养场、屠宰、加工、包装、销售等多个流程,最终到达消费者手中。仅在屠宰环节,又要经历检疫、去皮、称重、分割、包装、冷藏等多道流程环节。供应链的延长,加上信息不对称,大大增加了食品不安全事故的发生率。如何保障食品质量安全,成为食品安全政府规制部门的首要任务。目前,在食品安全治理领域实施的可追溯体系,成为主要的治理措施,可追溯体系的核心是可追溯信息的传递。“可追溯”是一种还原产品生产和应用历史及其发生场所的能力。建立可追溯体系,要求食品生产企业在生产和加工过程中详细记录产品信息,建立食品信息数据库,向社会公布产品信息,消费者根据食品包装上的追溯标签,通过食品监管网站、短信、扫描二维码等方式就可以查询包括食品从生产、加工到消费者最终购买的各种信息。可追溯信息的有效传递,可以对供应链中各利益主体产生积极影响。既可以大大减少了消费者与食品生产者之间的信息不对称,也可以明确企业的责任划分,进行有效食品安全风险事前控制。在发生食品安全事故时,可追溯信息使得提供安全食品的企业声誉得到保全,从而能够在一定程度上激励企业提供安全食品。因此,探讨食品质量安全可追溯信息的有效性传递,促进其效果的发挥,对保障食品质量安全具有重要的价值。

二、文献述评与研究思路

企业如何有效、自愿建立食品安全可追溯体系,研究者从不同角度进行了探讨。Viaene Verbeke W(1998)[1]以比利时肉类产业的可追溯体系为例,认为提高可追溯信息传递的精确度,对重塑消费者信心、杜绝肉类产业食源性疾病具有重要意义。Golan(2004)[2]指出可追溯信息传递包括正向追踪和和逆向追溯两方面部能力,核心是信息追踪和追溯的精确度。信息传递的精确度是指食品安全可追溯体系确定问题源头或产品某种特性的能力,精确度的大小与可追溯体系的效率呈正相关关系。A.Regattieri和M.Gamberi(2007)[3]、Sebastien Pouliot(2008)[4]等也支持上述观点; Caswell (1998)[5]等通过对实施食品安全可追溯体系中的140户梨农进行实地调查研究后发现,企业对农户传递信息进行的激励性支付越多,农户自愿提供安全农产品的可能性越大,可追溯体系的效率越高。后续研究如ML Loureiro(2007)[6]、Moises A.Resende-Filhoa(2012)[7]、Fabrizio Dabbene(2014)[8]等也支持高激励水平可以提高可追溯信息的有效传递。国内也有部分学者就食品安全可追溯体系有效性问题进行了研究(樊红平,冯忠泽2007[9];崔春晓,王凯,邹松岐2013[10])。综上所述,已有的研究文献资料主要分析了精确度与激励水平之间的关系,而忽略了农户努力水平这一重要环节,没有深刻剖析可追溯信息传递精确度与企业激励水平对农户努力水平的影响。事实上,农户生产过程中的信息是食品供应链可追溯体系的源头,是可追溯体系实施的关键环节,农户在生产过程中对信息传递的努力水平,直接影响着可追溯体系的有效性。实际上,食品企业自愿建立可追溯体系,提高可追溯信息的精确度与对农户的激励水平,要通过影响位于供应链上游农户对可追溯信息传递的努力水平这个中间变量来实现。因此,拟以食品企业自愿建立可追溯体系的信息传递为切入点,通过理论建模,分析可追溯信息的精确度、企业的激励水平对农户传递信息努力程度的影响,同时引入政府规制机构的监管变量,从定性的角度厘清食品安全可追溯体系信息传递的内在机理,为政府治理食品质量安全提供理论支持。

基本研究思路:构建一个仅包含农户和食品生产企业两个主体的简单食品供应链。食品供应链中上游农户与下游食品生产企业签订的合同,农户必须按照食品生产企业规定的种植或养标准生产农产品,食品生产企业以契约的形式固定农产品的收购价格。在契约形式下,假设供应链中的两个利益主体(食品生产企业和农户)的目标分别是:食品生产企业追求利润最大化,农户追求收入效用最大化。食品生产企业通过改变可追溯信息的精确度和对农户激励程度,从而影响农户食品安全生产的水平,进而会影响到农户对质量安全信息传递的努力程度(这里假设质量安全高的食品,农户愿意付出高的努力水平传递其信息。低质量的产品,农户则不愿意传递起信息,则努力程度低)。农户则根据企业的行动和政府规制的程度决定自身的努力水平。论文框架是:首先,分析上游农户实现收入效用最大化时的条件及影响农户努力水平的因素。其次,加入农户参与约束与激励约束条件,在努力水平可观察、不可观察两种情况下,探讨食品安全政府规制机构设定的罚金对食品生产企业提供激励水平的影响。再次分析食品生产企业如何通过改变可追溯体系精确度及激励条件,提高农户的努力水平。最后利用Matlab仿真方法对研究结论的形成过程进行动态模拟分析,提出有效提高可追溯信息传递的政策启示。

三、 模型构建

假设食品供应链中仅有两个主体,分别是农户和食品生产企业。农户处于食品供应链上游阶段,食品生产企业处于下游阶段,利用上游农户提供的农产品生产加工食品。农户与食品生产企业签订合同,食品生产企业发挥主体作用,自愿在食品生产过程中导入可追溯体系,并且事先行动,决定可追溯信息的精确度以及对上游农户的激励水平。上游农户后行动,根据可追溯信息精确度与食品生产企业相应的激励水平决定自身努力水平,即生产投入水平。政府规制机构在食品生产过程中发挥监督作用,当食品生产企业可追溯体系作用失效,出现食品质量安全问题,规制机构有权对食品生产企业实施惩罚措施,如要求企业缴纳罚金。如果农户提供的农产品是安全的,则食品质量是安全的;如果农户提供的农产品存在质量问题,则会导致出现食品质量安全问题。为了研究方便,提出以下假设:

假设1:只有上游农户提供不安全农产品才能导致食品质量安全问题。实际中,在供应链其他环节,由于食品非法添加剂的使用、食品污染等原因,也可以导致食品质量安全问题,对此,我们暂不考虑。

假设2:激励水平只通过食品生产企业对农户进行一定的有偿支付来体现。当可追溯体系成功发挥作用时,也就是说农户传递的信息反映了自身真实的生产情况。如果农户提供质量安全的农产品,农户越愿意努力传递与食品安全相关的可追溯信息,则食品生产企业提供的食品是安全的,此时企业提供给农户的激励水平为a1。如果农户提供不是质量安全农产品,农户越不愿意努力传递其反应生产情况的信息,此时企业对农户的激励水平为a2。一般有a1〉a2;当可追溯体系失效时,食品生产企业无法得知上游农户是否提供质量安全农产品,此时食品生产企业激励水平为a3。

假设3:上游农户提供单位质量安全农产品的概率为f,则1-f为上游农户提供单位不安全农产品的概率。

假设4:上游农户在质量安全农产品生产上的投入为m,m的大小反映了上游农户信息传递的努力水平,m越大,则农户努力水平越高。f是m的函数f=f(m),且f′(m)>0,f″(m)<0。也就是说,农户为保证农产品的质量安全投入越多,则提供单位质量安全农产品的可能性越大,但f增长速度不断减小。

假设5:上游农户生产同质,并且数量固定,可追溯体系能成功识别出上游农户提供的安全农产品,其信息精确度由上游供应链农户的数目决定(黄健柏,杨涛,伍如听,2009)[11]。在此假设可追溯体系成功识别不安全农产品的概率为n,即精确度为n,n>0。

根据以上假设,信息不对称条件下食品生产企业的激励水平如表1所示。

表1 信息不对称条件下食品企业的激励水平

四、可追溯信息传递有效性的理论分析

(一)基于农户收入效用为中心的分析

为了分析方便,假设u(x)=x+ε。ε是不受上游农户和下游食品生产企业(食品企业)控制的外生影响因素,并且ε服从正态分布,即E(ε)=0,D(ε)=σ2。进一步可以得到上游农户的期望效用函数为E[u(x)]=E(x+ε)=x,方差为var[u(x)]=var(x+ε)=σ2。农户的目标是选择投入成本m,使得期望效用最大。

基于以上分析,上游农户的期望效用函数为:

E(u)=nf(m)u(a1)+n(1-f(m))u(a2)+(1-n)u(a3)-g(m).

(1)

(2)

求解得(2)可得: nf′(m)[u(a1)-u(a2)]=g′(m).

(3)

其中满足:nf″(m)[u(a1)-u(a2)]-g″(m)<0。(2)式左边nf′(m)[u(a1)-u(a2)]可以看做是边际期望效用或者边际收益,右边g′(m)是边际成本。所以,当上游农户实现最大效用时,边际收益等于边际成本。

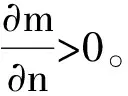

(4)

结论1:可追溯体系的识别能力越强,信息精确度越高,上游农户为食品安全所进行的投入越多,传递信息的努力水平越高。

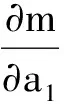

(5)

结论2:当农户提供安全农产品,并且可追溯信息成功识别,此时食品生产企业对农户的激励水平越多,上游农户为食品安全所进行的投入越多,传递信息的努力水平越高。

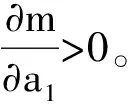

结论3:当农户提供不安全农产品,并且可追溯信息成功识别,此时食品企业的激励水平与上游农户努力水平呈反方向变动。这主要是因为的值可能为负值,即负激励,当上游农户提供不安全食品,导致出现食品安全事故时,企业需要召回劣质食品,并可能面临诉讼风险和赔偿费用,此时,食品企业需要农户承担一部分成本,所以,a2可能为负值。

当可追溯信息成功识别时,令Δa=a1-a2,激励水平a1的值越大,a2的值越小,即Δa的值越大,农户的努力水平越高,为保障农产品安全投入越多,即食品安全可追溯信息传递越有效。此外,可追溯信息的精确度n越高,为农户提供的激励越大。进一步可以引申出以下结论。

结论4:当可追溯信息成功识别时,食品生产企业提供的激励水平Δa与可追溯信息精确度n具有替代效应,即提高Δa或者精确度n均可激励农户提高自身努力水平,从而提高可追溯信息传递的有效性。

(二)基于企业利润为中心的分析

食品生产企业通过改变可追溯信息的精确度与提高激励水平等方式激励农户,其目标是追求利润最大化,或者说实现成本最小化。在理想情况下,企业与农户之间不存在信息不对称,食品企业完全能够观察到农户的努力水平,此时企业的激励水平为a。在现实中,由于信息不对称的存在,食品企业不能够完全观察到农户的努力水平,下面就这两种情况分别进行讨论。

1.食品生产企业能够观察到农户努力水平时的行为分析。当食品生产企业能够完全观察到农户的努力水平时,其总成本函数为a+(1-f(m))h。其中,h为当发生食品安全事故时,食品生产企业付出的外部成本,包括政府规制机构的罚金、召回成本、消费者赔偿费用等。食品生产企业目标是实现成本最小化,即实施激励约束的条件是:mina+(1-f(m))h。

食品生产企业与农户能够达成协议的前提条件是,作为上游农户接受食品生产企业契约合同要求时所得到的收入效用水平至少要大于没有接受之前的效用水平。即满足农户的参与约束条件是:u(a)-g(m)≥u*。u*表示农户接受食品生产企业契约合同的最低效用水平或保留效用水平。

综上所述,则食品生产企业和农户参与激励和约束的条件为:

(7)

(8)

即当食品生产企业实现成本最小化时,上游农户为保障农产品安全而付出的最优努力水平满足条件为: g′(m*)=hf′(m*).

(9)

2.食品生产企业不能观察到农户努力水平时的行为分析。当食品生产企业不能观察到上游农户的努力水平时,通过建立可追溯体系,食品生产企业针对农户不同的努力水平提供不同的激励水平。此时,除了面临着农户的参与约束外,还面临着激励约束nf′(m)·[u(a1)-u(a2)]=g′(m)),即农户接受食品生产企业契约合同所得到的效用水平至少要大于没有接受之前的效用水平,同时食品生产企业希望农户获得最大期望效用水平。

(10)

其中,公式(10)中f(m)·n·a1+n(1-f(m))·n·a2+(1-n)a3为食品生产企业的激励水平成本;(1-f(m))h为当出现食品安全事故时,食品生产企业为处理安全事故而投入的成本,A为可追溯体系运行所需要投入的成本,在此假定为常数。

(11)

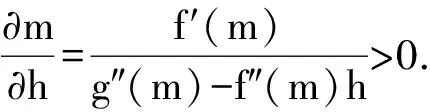

进一步可以得:

(12)

公式(11)和(12)也可表示为:u(a1)=a1=a1(a3,n,m).

(13)

u(a2)=a2=a2(a3,n,m).

(14)

即a1、a2可以看做是 a3,n,m的函数。于是食品生产企业的实现成本最小化问题转变为:

(15)

由(15)式可得:

nf′(m)(u(a1)-u(a2))=nf′(m)(a1-a2)=g′(m).

(16)

进一步可推得:

g′(m*)=h·f′(m*).

(17)

结论5:比较公式(9)和(17),即当食品生产企业实现成本最小化时,无论食品生产企业能否观察到农户的努力水平,上游农户为保障农产品安全而付出的最优努力水平满足的条件是相同的。也可以说,无论食品生产企业与农户之间是否存在信息不对称,农户的最优努力水平是不变的。

(18)

(19)

结论7:当上游农户是风险中性且可追溯体系的精确度提高时,有可能导致食品生产企业减少激励水平。

五、可追溯信息传递有效性的仿真分析

为了进一步研究激励水平、精确度与努力水平对食品安全可追溯信息传递影响的动态演变过程,验证上述结论,我们用Matlab R2016a 方法进行仿真分析。

(一)可追溯信息精确度和激励水平的仿真分析

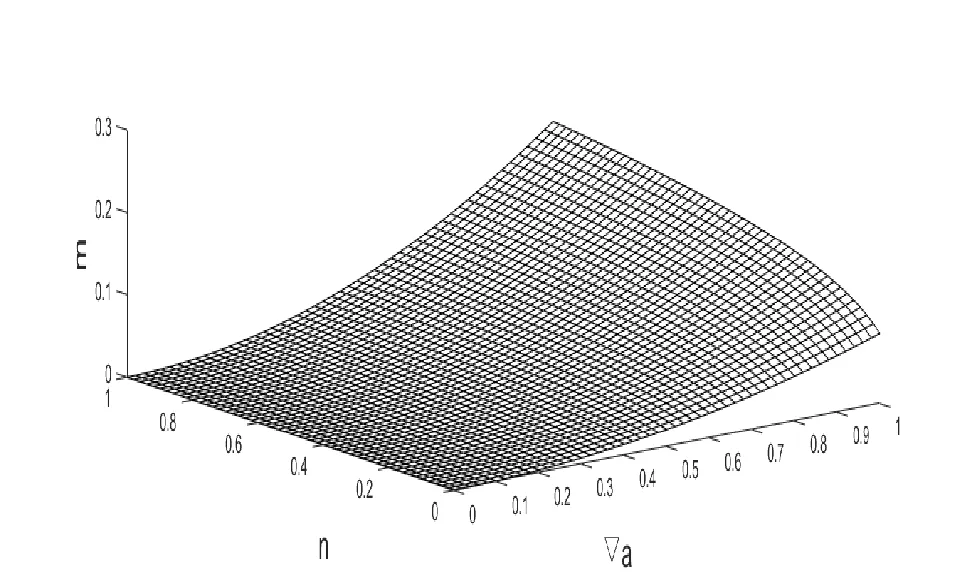

一是可追溯信息精确度n对上游农户的投入水平m有显著的正向影响,但是边际贡献递减,这可能由于在精确度处于较小值时对农户投入水平的激励作用更明显,随着精确度的提高,由此带来的成本压力也会影响到农户对于可追溯信息传递的投入水平,当精确度达到较高水平时,农户的投入水平并不会随之增加发生较大的变动幅度,所以应当把可追溯信息精确度控制在合理范围内,才能够发挥最大作用。仿真结果见图1。

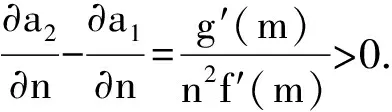

二是不考虑可追溯信息精确度的变化,上游农户的投入水平m还会受到食品企业激励水平的影响。当农户提供安全农产品,并且可追溯体系成功识别,随着食品企业激励水平a1的提高,农户的投入水平是呈单调上升的关系,当农户提供不安全农产品,且被可追溯体系成功识别,农户的投入水平随着激励水平a2的提升而下降,这与结论2和结论3是一致的。仿真结果见图2。

图1 可追溯信息精确度对上游农户投入水平的影响

图2 食品企业激励水平对上游农户的投入水平的影响

(二)激励约束和努力水平的仿真分析

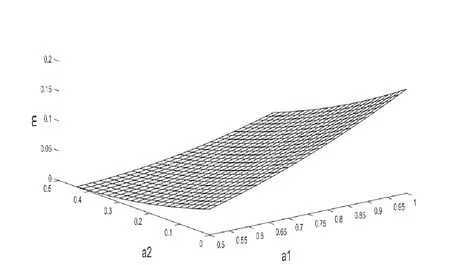

一是食品企业提供的激励水平Δa对农户投入水平的影响是显著上升的,表明精确度不是衡量可追溯信息有效传递的唯一指标。特别是当可追溯信息精确度不高时,此时只要食品生产企业提高a1,降低a2(增大Δa值),同样可以激励农户提高农产品安全投入,从而保障可追溯信息传递的有效性。仿真结果见图3。

图3 食品企业激励水平的

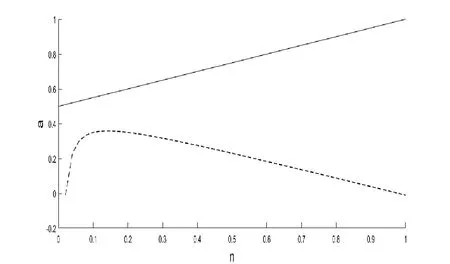

二是从激励约束条件的变化看,如果考察加入农户参与约束与激励条件,农户努力水平不可观察取值为0,可观察取值为1,信息不对称对农户的投入水平m基本没有影响,不敏感。另一维度上,当食品企业实现成本最小化时,农户的投入水平随食品企业成本变量h的增加显著上升,也就是说,在这种情况下,食品企业在出现食品安全事故时的外部成本对农户的投入水平m具有决定性作用,这也解释了促使农户加大安全生产投入的又一动因。仿真结果见图4。

图4 信息对称和不对称对上游农户投入水平的影响

如果加入农户参与约束与激励条件,当农户提供不安全农产品且可追溯体系的精确度较低时,食品企业对农户的激励水平随精确度的增加而提高,达到最大值后,可追溯体系精确度的提升并不能促使激励水平的增加,反而会导致食品企业减少对下游农户激励水平,只有当农户提供的是合格的农产品时,可追溯信息的精确度对食品企业的激励水平的影响才是显著的正向上升关系。仿真结果见图5。

图5 可追溯信息精确度对食品企业激励水平的影响

六、政策启示

第一,政府监管机构、食品生产企业可以通过提高食品可追溯信息精确度,激励农户加大对食品安全生产的投入。可追溯信息精确度的提高可以有效激励上游农户加大食品安全生产的投入,保障食品安全。因此,一是政府规制机构应当充分发挥自身职能,加大对自愿建立食品可追溯体系企业的扶持力度,提供适当补贴或优惠政策。政府部门还可以搭建平台,促进食品生产企业与高校、科研单位等机构融合,共同努力提高可追溯体系技术水平,提高其可追溯信息精确度。二是食品供应链中的生产企业,可以通过加大技术研发投入和引进国外先进的追溯技术,适度提高食品可追溯信息精确度在合理范围,以提升可追溯信息传递的有效性。

第二,食品生产企业可以通过改变激励程度,提升农户对安全生产的努力水平。食品供应链上游的农户提供安全农产品时,下游食品企业如果提高激励水平,可以激励农户在保障农产品方面进行更多的投入,提升安全生产的努力水平。在实际中,食品生产企业可以与农户签订合同,农户按照企业要求的标准种植农作物,企业为了保证食品质量安全水平,应该实行优质优价,向生产者提供足够的激励水平,对提供不安全农产品的农户施以一定的处罚,激励农户选择提供安全农产品。

第三,地方政府与食品生产企业应当合力加大对农户的种植技术培训,提高其文化程度,改善农户家庭经济状况,加快农村基础设施建设,以此降低农户的风险厌恶程度,促使其向风险中性转变。在实际中,很多经验研究表明农户是倾向风险规避的,加之影响农户风险态度的因素非常多,包括生产者特性(如性别、年龄、文化程度、社会地位等)、家庭情况(家庭人口、经济状况、负担的学生数等)、经营环境特性(自然环境、政治经济等社会环境)等等。如果农户自身或周围的经济社会环境发生改变时,风险态度也能会随之改变。

[ 参 考 文 献 ]

[1]Jacques V, Wim V.Traceability as a key instrument towards supply chain and quality management in the Belgian poultry meat chain[J].Supply Chain Management: An International Journal,1998,3(3):139-141.

[2]Elise G,Barry K.Traceability in the U S Food Supply:Economic Theory and Industry Studies[M].The United States:Agricultural Economic,2004.

[3]Regattieri A,Gamberi M.Traceability of food products:General framework and experimental evidence[J].Journal of food engineering,2007,7:347-356.

[4]Pouliot S,Sumner D A.Traceability,Liability,and Incentives for Food Safety and Quality[J].American Journal of Agricultural,2008,90(1):15-27.

[5]Caswell J A.How labeling of safety and process attributes affects markets for food[J]. Agricultural and Resource Economics Review 1998,10:151-158.

[6]Loureiro M L, Umberger W J.A choice experiment model for beef:What US consumer responses tell us about relative preferences for food safety,country-of-origin labeling and traceability[J].Food Policy,2007,8:496-514.

[7]Moises A,Terrance M.Hurleyb.Information asymmetry and traceability incentives for food safety[J].International Journal of Production Economics,2012,10:596-603.

[8]Fabrizio D,Paolo G.Traceability issues in food supply chain management:A review[J].Biosystems Engineering,2014,4:65-80.

[9]樊红平,冯忠泽,杨玲,等.可追溯体系在食品供应链中的应用与探讨[J].生态经济,2007,(4):63-65.

[10]崔春晓,王凯,邹松岐.食品安全可追溯体系的研究评述[J].世界农业,2013,(5):27-32.

[11]黄健柏,杨涛,伍如听.非对称过度自信条件下委托代理模型[J].系统工程理论与实践,2009,(4):92-102.