神经内镜与小骨窗开颅治疗老年性丘脑出血的对比

2018-06-11杨利辉刘英彩张建刚闫建敏陈志强宋纪宁

杨利辉 刘英彩 张建刚 闫建敏 陈志强 宋纪宁

(邢台市第三医院神经外一科,河北 邢台 054000)

随着我国老龄化日趋严重,脑出血已成为威胁老年人的主要疾病之一[1]。丘脑作为脑出血的主要部位之一,由于它位置深,功能重要,一旦出血后往往预后差,死亡率高。一直以来,丘脑出血的治疗为神经外科的难点之一[2]。本文分析了我院2014年至2016年神经内镜与小骨窗开颅手术治疗的96例老年性丘脑出血患者,现报道如下。

一、对象与方法

1.一般资料:我院2014年1月至2016年1月收治的96例老年性丘脑出血患者,入院后随机分为内镜组和手术组。内镜组52例,男27例,女25例,年龄62~79岁,平均(68.14±4.31)岁。出血量25~55 mL。入院时GCS评分 3~8分21例,8~12分25例,12~15分6例。手术组44例,男24例,女20例。年龄60~81岁,平均(68.45±4.29)岁。出血量23~60 mL。入院时GCS评分3~8分19例,8~12分21例,12~15分4例。

2.临床表现:两组患者均存在不同程度的意识障碍、偏瘫、失语、感觉障碍,部分患者伴有恶心、呕吐。

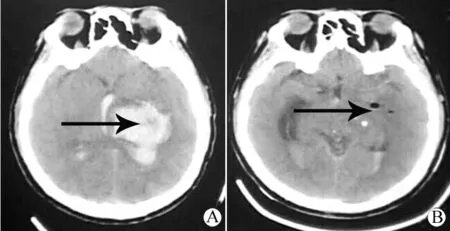

3.影像学检查:所有患者入院后均行头颅CT检查,出血量根据多田氏公式计算,均在20 mL以上。出血部位为丘脑伴或不伴破入脑室。

4.分组:患者入院后,按随机原则分为内镜组和手术组。入组标准:年龄大于60岁,均有高血压病史,CT提示丘脑出血大于20 mL。排出标准:出现脑疝、生命体征不稳定,伴有肿瘤、血管畸形、动脉瘤,凝血机制障碍。经独立样本t检验后两组患者在性别、年龄、疾病程度方面比较差异无统计学意义(P>0.05)。

5.治疗:所有患者入院后均完善相关术前化验及检查,术后均给予脱水、止血、营养神经等对症治疗,出现肺炎者给予抗炎治疗。

内镜组:根据术前CT选择血肿最大层面及血肿长轴在脑表面的投影作为穿刺点(避开重要血管和脑功能区在脑表面的投影),气管插管全身麻醉后,设计以穿刺点为中心的马蹄形皮瓣,常规开颅,钻孔一枚,“十”字剪开硬膜。 缓慢置入脑穿刺针,探及血肿后拔出脑穿刺针,电凝止血穿刺道并扩大皮质切口,循穿刺通道缓慢旋转置入自制的工作通道(直径大约2 cm左右)并固定,使用0度内镜及吸引器通过操作通道清除暗红色陈旧血肿直至显露血肿与正常脑组织边界;血肿腔内缓慢移动内镜,反复冲洗、抽吸,通过不同的镜面角度来清除各个死角的血肿,破入脑室内的血肿可一并清除。有活动出血时,先用吸引器吸住出血点再用单极电吸引器止血。血肿清除并止血满意后,创面贴敷止血纱布。经相关治疗后有3例再次出血,均通过引流管注入尿激酶继续治疗,1例术后因肺炎导致死亡,1例植物生存,16例恢复良好,34例遗留不同程度残疾。

手术组:气管插管全麻后,取血肿距头皮最近处,行弧形或直线切口。分离皮下组织,铣开约3 cm×3 cm小骨窗,弧形或“+”剪卡硬膜。穿刺针穿入血肿,抽出少量陈旧性血肿后,显微镜下经皮层分离至血肿腔,显微镜下彻底清除血肿并止血。经相关治疗后有9例再次出血,其中2例因出血量较多死亡,其余7例给予引流管中注入尿激酶排除残余血。6例植物生存,6例恢复良好。

6.疗效评价标准:对比两组手术时间、血肿清除率、术中出血量、并发症及临床预后。临床预后评定指标:随访6个月后,采用格拉斯哥预后评分(Glasgow outcome scale, GOS)来进行随访。GOS预后评分:5分为恢复良好;4分为轻度残疾;3分为重度残疾;2分为植物生存;1分为死亡。并发症以手术常见的再出血、颅内感染、术后肺炎进行统计。

二、结果

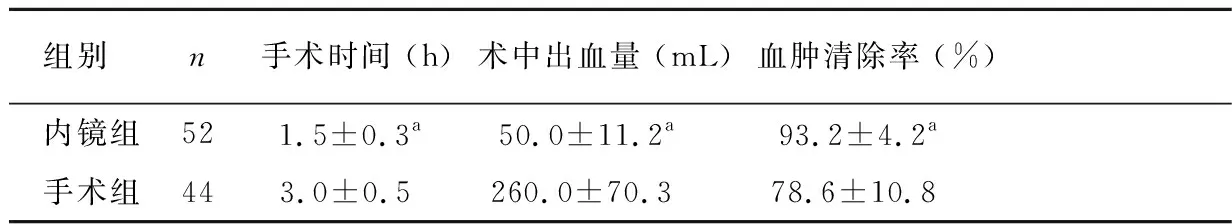

1.两组患者手术时间比较:两组比较,内镜手术时间明显短于开颅手术(t=4.231,P<0.05)。结果见表1。

2.两组术中出血量比较:两组比较,内镜组出血量明显少于开颅组(t=9.233,P<0.05)。结果见表1。

取上一年没打过除草剂的豆科作物种植田的土壤50~150千克与育苗基质土50千克。土∶育苗基质=1.5∶1,加蔬菜复合肥硫酸钾(N∶P2O5∶K2O=12∶18∶15)50~100 克。

3.两组血肿清除率比较:常规24 h后复查头CT,根据多田式公式计算血肿量。血肿清除率=(术前血肿量-术后血肿量)/总出血量×100%。两组相比神经内镜清除率高于开颅手术组,两组结果有统计学意义(t=5.231,P<0.05),结果见图1及表1。

图1丘脑出血经神经内镜手术前后对比

A: 术前CT影像; B: 术后24 h CT影像

组别n手术时间 (h)术中出血量 (mL)血肿清除率 (%) 内镜组521.5±0.3a50.0±11.2a93.2±4.2a 手术组443.0±0.5260.0±70.378.6±10.8

aP<0.05,vs手术组.

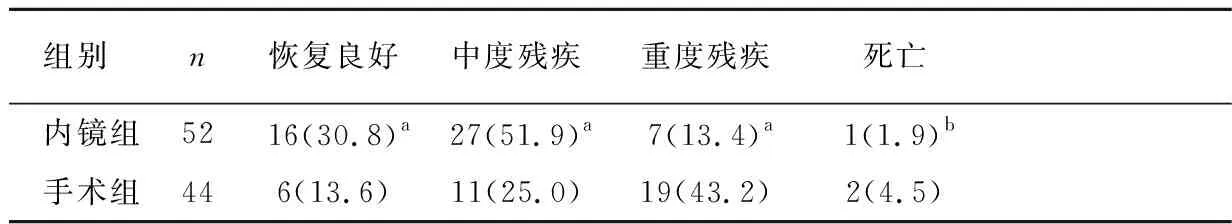

表2两组临床预后比较 [n(%)]

组别n恢复良好中度残疾重度残疾死亡 内镜组5216(30.8)a27(51.9)a7(13.4)a1(1.9)b 手术组446(13.6)11(25.0)19(43.2)2(4.5)

aP<0.05,vs手术组;bP>0.05,vs手术组.

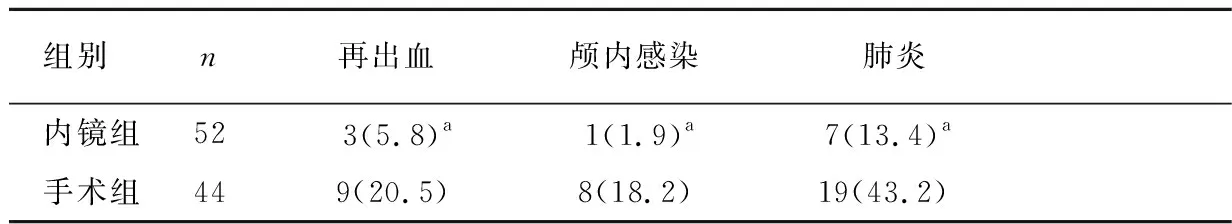

表1两组并发症比较 [n(%)]

组别n再出血颅内感染肺炎 内镜组523(5.8)a1(1.9)a7(13.4)a 手术组449(20.5)8(18.2)19(43.2)

aP<0.05,vs手术组.

4.两组临床预后比较:所有患者术后均随访6个月,神经内镜组恢复良好的为16例,开颅组为6例,两组比较χ2=3.960,P<0.05;内镜组轻度残疾27例,开颅组11例,两组比较χ2=7.365,P<0.05;内镜组重度残疾7例,手术组为19例,两组比较χ2=10.660,P<0.05;内镜组死亡1例,开颅组死亡2例,两组比较χ2=0.541,P>0.05。结果见表2。

5.两组并发症比较:内镜组再出血3例,开颅手术组9例,两组比较χ2=4.699,P<0.05;内镜组颅内感染1例,开颅手术组8例,χ2=7.415,P<0.05;内镜组肺部感染7例,开颅手术组19例,两组比较χ2=10.660,P<0.05,结果见表3。

三、讨论

丘脑出血是脑出血中常见的部位之一,它常常是由于丘脑穿动脉或丘脑膝状动脉破裂出血所致,出血后可直接影响周边的内囊、中脑及下丘脑,并出现相应症状,严重时可危及生命[3-4]。它具有死亡率高、致残率高、花费高的三高特点[5]。由于老年人基础体质差,手术耐受性差,一旦老年人出现丘脑出血,往往选择保守治疗,但死亡率极高[6]。近年来随着科学技术的发展,神经内镜技术应用越来越广泛,目前已成为神经外科主要的微创技术之一[7]。

研究表明,采用神经内镜手术清除脑内血肿可以明显改善高血压脑出血患者的预后[8]。本文发现,神经内镜的手术时间、术中出血量小于小骨窗开颅手术,血肿清除率高于小骨窗手术开颅组,开颅手术手术时间长,术中对脑组织牵拉重,术后脑水肿及脑缺血发生率较高,尤其是老年人,本身基础体质较差,往往术后恢复慢并发症较多。手术时间的长短是术后颅内感染与否的重要参考指标之一,神经内镜手术时间短,故其术后感染也明显低于开颅手术组。神经内镜对脑组织损伤小,且其光源充足,对血肿腔内各个方向均能观察到,减少死角,降低血肿残留率。而常规开颅手术由于显微镜光源的限制,只能从外部垂直照入血肿腔,对血肿腔侧方暴露不佳,容易造成血肿残留。无论神经内镜还是开颅手术治疗,术后患者临床预后均有所改善,但由于内镜损伤小,手术时间短,血肿残留率低。神经内镜组与开颅手术组相比,恢复良好、轻度残疾、重度残疾人数与对照组差异有统计学意义(P<0.05)。随着医疗技术的进步,无论开颅手术还是神经内镜手术,其死亡率均较以往都有所降低。两组死亡率相比较,虽然神经内镜组死亡人数少于开颅手术组,但总体死亡率均较低,二者在统计上无明显差别P>0.05。就并发症比较而言,神经内镜组的再出血率、颅内感染率及肺部感染率均低于开颅手术组,进一步说明了神经内镜治疗丘脑出血优于小骨窗开颅手术。

然而大量研究发现20~30 mL之间的丘脑出血经保守治疗往往出现严重偏瘫及意识障碍,甚至有一部分出现迟发型脑积水而丧命。本研究中亦发现20 mL左右的丘脑出血应用神经内镜手术治疗后患者意识及偏瘫情况均有明显好转。出血后早期手术治疗能及时有效的清除血肿,减轻血肿对周围脑组织的压迫,促进周围正常神经细胞的恢复,这样有助于患者后期功能及意识恢复,无论是中等量还是大量丘脑出血,神经内镜手术治疗均是较理想的手术方法之一,值得临床推广。