基于层次分析法的大学校园景观节点评价研究

2018-06-08黄静王中玥王晓阳

黄静 王中玥 王晓阳

摘要:选取南京林业大学校园内部18个景观节点,利用层次分析法(Analytic hierarchy process,AHP),从位置因素、空间因素、设施因素、植物因素、文化因素5个方面构建影响校园景观节点使用的评价体系。通过分析计算得出影响因素的权重值排序,根据评价体系为18个景观节点打分,并进行分析研究,为校园景观充分利用提出意见和建议。

关键词:校园景观;层次分析法;节点;评价

中图分类号:TU986.2 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2018)08-0086-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.08.022

Research on Evaluation of University Campus Landscape Node Based on AHP:Taking Nanjing Forestry University as An Example

HUANG Jing1,WANG Zhong-yue2,WANG Xiao-yang3

(1.Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China; 2.Changzhou Garden Design Institute Co.,Ltd., Changzhou 213000, Jiangsu, China; 3.Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: 18 landscape nodes in Nanjing Forestry University were selected, and analytic hierarchy process(AHP) method was used to construct the evaluation system which influenced the use of campus landscape nodes from the aspects of position factor, spatial factors, facilities factors, plant factors and cultural factors. The weighting of influencing factors is calculated by analysis, and 18 landscape nodes were scored and studied according to the evaluation system. Comments and suggestions were proposed for the campus landscape to be fully utilized.

Key words: campus landscape; analytic hierarchy process; nodes; evaluation

高校越来越重视校园环境建设,校园景观作为体现校园环境的主要部分更是备受尊崇。作为主要服务于师生的校园景观,为了能和师生达成共鸣,潜移默化地影响学生的心灵,塑造学生的个性,反映学校的办学宗旨,校园景观就要满足师生的功能性要求,同时具有符合校园文化特色,并且根据校园的地域性特点来塑造个性化景观的特质[1]。为了探究南京林业大学校园景观的建设与使用状况,课题组从南京林业大学校园中抽取18个景观节点,用层次分析法(Analytic hierarchy process,AHP)构建评价体系,探寻影响使用者选择校园景观节点的因素,为校园景观充分利用提出意见和建议。

1 层次分析法分析过程

层次分析法是20世纪70年代由美国匹兹堡大学Saaty教授所开发的一种分析方法,是种通过建立指标和赋值权重从而进行多准则决策的方法[2]。层次分析法能将一个复杂的问题分解为各个不同因素,通过两两比较确定因素权重值,再根据权重值对因素进行权重值总排序,从而确定对问题影响最大的几个因素,因此层次分析法的出现给解决那些难以定量描述的问题带来了极大的便利,也使得层次分析法被广泛应用于各个领域。

1.1 评价体系的确立

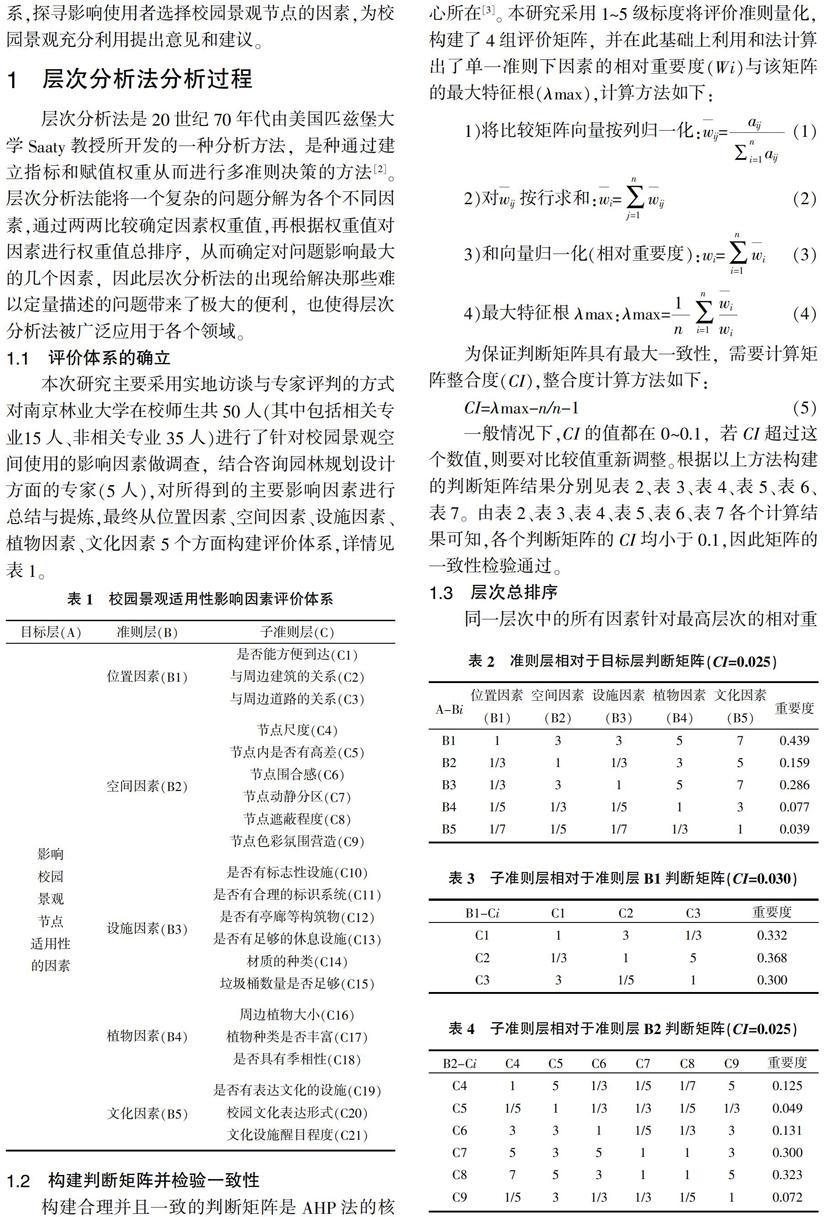

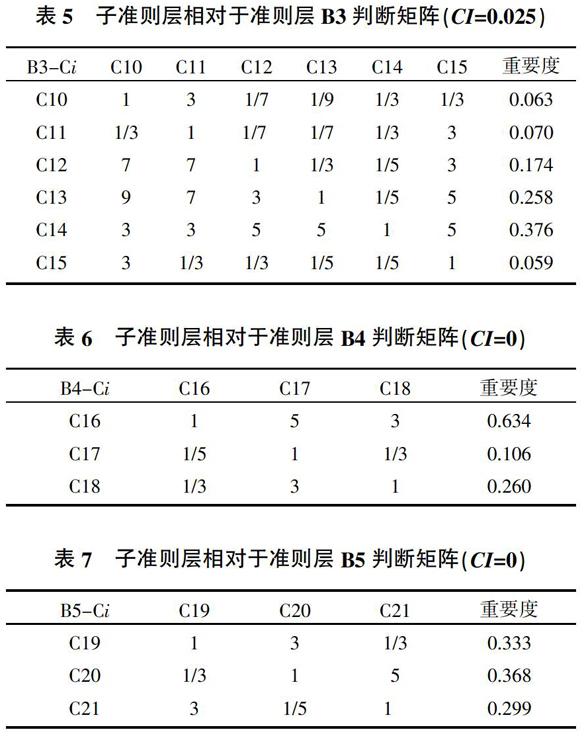

本次研究主要采用实地访谈与专家评判的方式对南京林业大学在校师生共50人(其中包括相关专业15人、非相关专业35人)进行了针对校园景观空间使用的影响因素做调查,结合咨询园林规划设计方面的专家(5人),对所得到的主要影响因素进行总结与提炼,最终从位置因素、空间因素、设施因素、植物因素、文化因素5个方面构建评价体系,详情见表1。

1.2 构建判断矩阵并检验一致性

构建合理并且一致的判断矩阵是AHP法的核心所在[3]。本研究采用1~5级标度将评价准则量化,构建了4组评价矩阵,并在此基础上利用和法计算出了单一准则下因素的相对重要度(Wi)与该矩阵的最大特征根(λmax),計算方法如下:

1)将比较矩阵向量按列归一化:■ij=■(1)

2)对■ij按行求和:■i=■■ij (2)

3)和向量归一化(相对重要度):wi=■■i (3)

4)最大特征根λmax:λmax=■■■ (4)

为保证判断矩阵具有最大一致性,需要计算矩阵整合度(CI),整合度计算方法如下:

CI=λmax-n/n-1 (5)

一般情况下,CI的值都在0~0.1,若CI超过这个数值,则要对比较值重新调整。根据以上方法构建的判断矩阵结果分别见表2、表3、表4、表5、表6、表7。由表2、表3、表4、表5、表6、表7各个计算结果可知,各个判断矩阵的CI均小于0.1,因此矩阵的一致性检验通过。

1.3 层次总排序

同一层次中的所有因素针对最高层次的相对重要值排序为层次总排序。在计算出各子准则层相对于其所属的准则层权重值之后,再与该准则层的权重值加权综合,然后计算出各子准则层相对于目标层的权重值,最后进行层次总排序,排序结果见表8。

2 南京林业大学校园景观节点评价方法

南京林业大学的校园景观节点主要分布在4个功能区,具体见图1。在4个功能区内共挑选18处景观节点,根据建立的评价体系进行评分,评分标准由0~5,0代表没有或最差,5代表最佳或最全,打分结果见表9。根据打分情况可以计算出每个节点的综合得分,计算公式为:

节点综合得分=∑(子准则层评分×子准则层重要度) (6)

计算结果见表10。

3 评价结果与分析

根据评价结果,对南京林业大学的景观节点从横向(各个指标层)与纵向(各个节点)2个维度进行分析。

3.1 横向分析

3.1.1 位置因素 在5个大指标中,节点的位置相关指标得分普遍较高,说明校园内景观节点均匀分布,与建筑结合紧密,并与道路保持了合理的距离,可以非常方便地服务于校园内不同人群。后山上的节点由于其远离工作生活区,且山体被茂盛的植被所覆盖,山路入口隐蔽,使用者到达不便,所以在该项上得分较低(表9、表10)。

3.1.2 空间因素 空间基本上是由一个物体同感觉它的人之间产生的相互关系所形成的,这一相互关系主要根据视觉确定[4]。通过各个节点在该项大指标下属的分指标得分中可以看出,校园内节点大多符合人的尺度,空间的围合、分隔、功能区的设置较为科学合理,但普遍没有竖向上的层次与变化。合理的竖向设计可以起到分隔节点功能区、丰富空间体验、加强空间趣味性等作用,而缺少竖向层次的节点容易流于平淡。因此可对校园内办公区、生活区的节点稍加改造,增加节点内部的竖向设计,丰富节点的空间变化。另外,校园内绝大多数节点没有经过色彩设计,小品材质的颜色、铺装的颜色以石灰色为主。环境行为研究结果表明,愉悦的景观环境主要由两个因素构成,即视觉美感的满足感和心理认同的归属感。色彩的属性决定了它具有最易辨析的视觉识别作用,这使得色彩成为营造个性景观的重要因素和手段之一[5]。高校是培养学生逐渐具有独立思考能力与张扬自我个性的场所,富有特色的景观色彩设计,既能让校园景观节点充满活力,又能让自我意识逐渐苏醒的学生们产生认同感。因此在铺装、小品的选择上,可多采用具有明亮色彩的材质,如彩色塑胶铺装等,以丰富节点的色彩。

3.1.3 设施因素 景观节点中的标志性小品在突出节点主题、营造节点场景感等方面具有重要的作用。实际中校园生活区节点大多雷同,缺少突出的标志性设施,这导致使用者在描述这些节点特征时无法找到准确的词语。因此可在生活区节点内放置具有生活气息的标志性景观小品,以营造轻松舒适的生活性景观。从表9的打分情况可以看出,校园内部景观节点缺少标识系统。由于南京林业大学植被茂盛,有许多节点隐藏在茂密的植被之中(图2),如果没有相应的指示标识,这些隐藏在植被后的节点很容易被人忽视,在这样隐蔽的景观节点中,活动的安全性容易因缺乏来自周边行人的关注而降低。因此完善校园景观节点的标识系统,能让使用者明确节点的位置,使景观节点能够被充分的使用。

3.1.4 植物因素 植被绿化是校园景观的重要组成部分,也是表现校园地域特色、传达校园文化的重要载体。无论从生态角度、经济价值、艺术效果还是功能含义方面,植被绿化的设计都是空间环境设计的重点所在[6]。南京林业大学当初的建校环境目标是森林公园式校园,校园内植物配置由著名林学家郑万钧、著名造园学家陈植精心设计;经过半个多世纪的生长,校园内树木已是高大秀欣、遮天蔽日。因此在植物因素方面的得分普遍较高。位于主轴线上的办公区节点周边植物以鹅掌楸、雪松、枫杨等高大的常绿或落叶乔木构成,凸显出轴线的庄严与肃穆;而生活区、公共活动区植物配置以日本晚樱、鸡爪槭、紫叶李、无患子等各色观花观叶植物构成,具有令人轻松的生活氛围。整体上看,校园内植物种类丰富,季相性突出,且植物素材可以满足节点空间分隔、围合的需要。

3.1.5 文化因素 校园景观是校园文化传承的物质载体;南京林业大学具有悠久的历史,然而在校园景观节点中对校园文化的表述如内容以及方式略显单一。18个节点中只有办公区内的景观节点有表述校园文化的雕塑、刻石等小品,且并不醒目,这容易被人忽视。校园文化表述的方式也较为简单,仅仅是摆放纪念性雕塑(图3)。因此在校园文化设施的设计中,要因需制宜,结合校园文化的特点,将文化景观由单一功能向多功能方向转变,促使使用者的视觉、听觉、嗅觉、触觉都能参与到景观感受之中,这样才能充分发挥景观的作用[7]。因而可在生活区、公共活动区节点内,通过地刻、夜景灯光、设置LED展示屏等方式,丰富校园文化的表述形式,体现校园独特的文化特质。

3.2 纵向分析

根据各个节点的综合评分可以看出,办公区内节点得分普遍较高,生活区与公共活动区节点得分基本相近,后山节点得分最低,值得注意的是,公共活动区的H4节点得分明显高于同类节点。

办公区内的5个节点位于校园东门的入口轴线之中,与各个建筑之间距离适宜,轴线两侧为各院系办公楼,东侧为主教学楼,合理的布局为附近工作学习的师生提供了良好的休息与交流的环境。节点的空间围合感与节点內部的空间分割主要利用植物来营造,节点周围高大的乔木隔绝了来自周围道路的干扰,为使用者提供了一个安全宁静的休息环境(图4)。节点内部适当放置了展示校园文化的景观小品,相较于其他区的节点更能体现出校园的文化氛围。虽然办公区内的节点中没有亭廊等构筑物,但休息设施数量充足,且材质多为木质,可以满足使用者的需求。

生活区内的景观节点分布在楼间绿地之中,主要是以一块简单的铺装加上几个座凳为主,大多节点趋于雷同,且缺少丰富的色彩与文化氛围,仅仅满足了使用者的基本需求(图5)。校园文化是校园物质与精神环境合一的群体文化,它虽是无形的,但由于其涵盖面较广,因此会渗透到大学校园的各个方面[8]。生活区作为师生使用最为频繁的功能区更应注重景观节点中文化氛围的营造,要通过对生活区景观节点中文化因素的补充,使南京林业大学积淀多年的优良文化融入到师生们日常生活的点点滴滴中去。

公共活动区的景观节点主要结合大型公共建筑前广场来设置,主要满足大型公共建筑前人流疏散的需要,其中H4节点的综合评分最高。H4节点是5教学楼东入口前的疏散广场,由于建筑所在地为一个缓坡,因此建筑前的广场就结合地形被设计为一个下沉空间(图6),广场与建筑的比例恰到好处,广场边缘利用数级台阶处理高差,台阶上设置树池与假山石,树池中的水杉、枫杨等高大乔木为广场提供了一道分而不隔的绿色围墙;另外,在台阶中央还放置了校友所赠的文化鼎。该节点位置合理,空间舒适,设施齐全,周边植物丰富,同时还有凸显校园文化的设施,因此综合性评分较高,而其他公共活动区的节点仅仅满足了疏散的功能,因此可参照H4节点稍作改造。

后山内的景观节点由于远离建筑群,因此设施匮乏,使用者极少;加上后山上植被茂盛,许多师生并不知晓其中景观节点的存在。在景观中,地形具有很重要的作用,因为地形直接联系着众多的环境因素与环境外貌[9]。南京林业大学地势东高西低,坡度平缓,后山的存在丰富了校园内的地形多样性;并且后山空气清新,风景秀美,因此可增设必要的休息座椅、健身步道等设施,同时设置完善的标识牌,让后山的优质景观资源得以充分利用。

4 小结

根据评价结果可以看出,南京林业大学景观节点大部分布局合理,分布均衡,方便师生使用,景观的主要特色集中在植物方面,在体现校园文化方面有所不足。校园景观不仅是学校文脉传承的物质载体,更重要的是校园中的景观场所为师生提供了必不可缺的交流、沉思的场地。人与环境是相互影响的相对关系,环境影响着人的活动,同时人的活动可以改变环境[10]。 因此,应加强校园景观的文化氛围建设,将南京林业大学优良的历史文化与当今社会积极向上的精神文化相结合,从而打造南京林业大学独特的校园文化标志。

参考文献:

[1] 章 瑾,肖 宇.文化与生态意识下的大学景观设计[J].中外建筑,2010(5):133-135.

[2] 章俊华.规划设计学中的调查分析法(12)——AHP法[J].中国园林,2004,19(10):37-40.

[3] 闫会玲,黄彦龙,丛晓峰,等.基于AHP法的西安市行道树综合评价[J].中国农学通报,2017,33(7):70-74.

[4] (日)芦原义信.尹培桐,译.外部空间设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1985.

[5] 王 婷.城市道路绿色景观色彩设计研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2013.

[6] 关晓璐.基于文脉传承的大学校园景观设计研究——以大连理工大学东门景观改造为例[D].辽宁大连:大连理工大学,2016.

[7] 程昌华,刘 斐.高校校园互动景观设计及实现方法探究[J].渭南师范学院学报,2016,31(7):86-91.

[8] 沈 悅.以学生为中心的大学校园景观环境设计研究——以天津大学新校区景观环境设计为例[D].天津:天津大学,2014.

[9] BOOTH N K.曹礼昆,曹德鲲,译.风景园林设计要素[M].北京:中国林业出版社,1989.

[10] 王占君.高校校园景观设计与精神内核的融合[J].湖南城市学院学报,2015,36(5):52-54.