防爆基础理论和设计流程

2018-06-08

(佳木斯防爆电机研究所,黑龙江佳木斯 154005)

0 引言

纵观我国防爆电气的发展历史,大致分为三个阶段[1]:(1)1950年至1960年,这十年是我国防爆行业的发展初期,属于摸着石头过河的阶段,防爆产品主要以煤矿用隔爆型产品为主,单一而笨重;(2)60年代初期至70年代末期,这段时间防爆行业已从最原始的模仿迈入到自行开发制造的阶段,产品形式也从单一的隔爆型延伸到本质安全型和增安型电气设备;(3)进入80年代后,防爆产品制造行业已经颇具规模。这个阶段,国家出台了防爆电气设备制造和检验的标准,并建立了多个国家授权的防爆电气产品检测中心。这标志着我国的防爆电气产品需要经过防爆认证的模式悄然启动,为防爆电气产品的设计制造和检验提供标准依据。

在防爆产品的市场领域中,我们主要集中在电气设备,而对非电气设备的研究是乏善可陈的,无标准,无相应产品。在欧洲[2],由欧洲技术委员会CEN/TC305起草的“BSEN13463-1: 2001潜在爆炸性环境用非电气设备—第1部分:基本方法和要求”2001年就已发布,直到2011年,我国才在EN13463系列标准的技术内容基础上进行修改制定了GB 25286系列标准,非电气设备防爆理念才进入大家的视线中。

一纸证书,一次认证,IECEx体系的目的,也是防爆认证的必然趋势。为与国际接轨,我们需要不断完善检验设备和手段、人员素质等。要认清非电气设备防爆认证已是未来标准发展的一个趋势,更多的人接受并认可它。

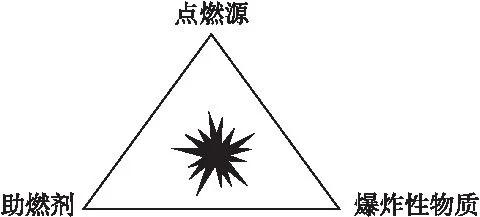

1 防爆基础理论

防爆基础理论有它特有的专属名词,如:防爆合格证,设备保护级别,爆炸性环境,正常运行,故障,有效点燃源等。产品会应用到危险爆炸性环境中,因此一些产品会被要求作为防爆型产品。先了解为什么会产生爆炸,是什么引起的爆炸,才能采取相应措施在产品设计阶段加以阻止,避免事故的发生。具有潜在爆炸危险的环境要发生爆炸必须具备的三个条件[3]:爆炸性物质(可燃性气体、粉尘、纤维)、点燃源(电火花、热表面、静电等)和助燃剂(空气)。我们常说的爆炸三要素之间的关联如图1所示。

图1 爆炸三要素

当上述三个条件同时存在,且爆炸性物质与空气混合浓度达到爆炸极限时,就会产生爆炸。我们应避免这三个要素同时存在,防止爆炸产生。但是,爆炸性物质与空气不是人为可控制的,因此,需要从第三个条件点燃源入手,来抑制爆炸产生。

电气设备的防爆型式主要有[4]:隔爆型“d”、增安型“e”、本质安全型“i”、正压型“P”、油浸型“o”、充砂型“q”、无火花型“n”、绕封型“m”,这些应用于爆炸性气体环境中,而可燃性粉尘环境用电气设备有自己的防爆型式,用外壳和限制表面温度保护的电气设备“DIP”、本质安全型“iD”、绕封型“mD”和正压型"pD”。无论应用于哪种环境中,这些防爆型电气设备都广受好评。

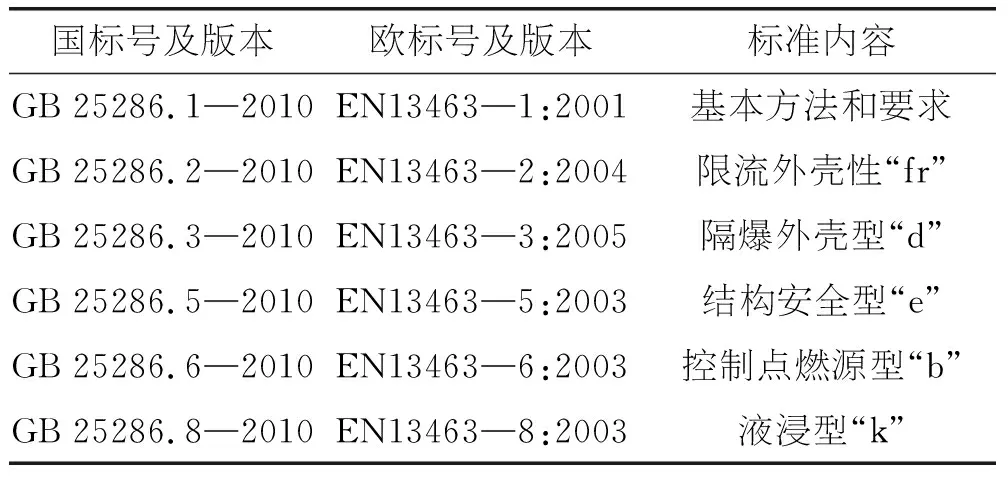

上述是防爆电气设备,而防爆的非电气设备可谓少之又少,我们国家的非电气设备防爆起步相对较晚,直至2011年才参照欧洲EN13463系列标准颁布实施了 GB 25286系列非电气设备防爆标准,它填补了之前对于非电气设备防爆领域的空白。其防爆形式有[5]:限流外壳型“fr”、隔爆外壳型“d”、结构安全型“C”、控制点燃源型“b”和液浸型“k”。 爆炸性环境用非电气设备的防爆技术应用关键在于分析评价,是一个危险点燃源的评估过程,GB 25286.1标准正是提供了点燃危险的评定方法,规定了用于气体、蒸气、薄雾与空气,以及粉尘与空气形成的潜在爆炸性环境中非电气设备设计、结构、试验和标志的基本方法和要求[6]。

作为三要素之一的爆炸性物质可分为三类:I类(矿井甲烷)、II类(爆炸性气体混合物)和Ⅲ类(可燃性粉尘和纤维)。而其中的II类爆炸性气体混合物根据标准又可按其最大试验安全间隙(MESG)和最小点燃电流比(MICR)进一步分为A、B、C三个等级,它们的点燃特性从难到易。各个国家不同标准的气体分级体系[6]对应关系如表1所示。

表1 不同气体分级体系对比

设备的温度组别,它与爆炸性物质的引燃温度有关。每一种爆炸性物质都有一个引燃温度,在此温度下即便没有任何外界点燃源,爆炸性物质也将发生点燃,即热点燃。在防爆标准中(中国、IEC和欧洲标准),将这个温度分为T1~T6六档,称之为温度组别,其对应的就是我们通常所说的设备的最高表面温度。不同的温度组别对应的设备最高表面温度见表2所示。

表2 设备温度组别

由表1、表2可知,温度组别越高,最高表面温度越低,越不易点燃爆炸性物质。

2 非电气设备防爆技术

我们国家的非电气设备防爆标准GB 25286系列是在2010年发布,到2011年正式实施的,综合考虑了中国现行的电气设备防爆标准GB 3836.1—通用要求,做了一些技术内容上的修改。原因是我们的GB 3836.1是2010版本,等同有效于IEC 60079—0:2007[7],为了将非电气设备与电气设备防爆通用要求GB 3836.1—2010中关于设备保护级别的表述趋于一致,GB 25286系列标准将EN13463系列标准中定义的Ml、M2级设备修改为Ma、Mb级设备,将1G、2G、3G级设备修改为Ga、Gb、Gc级设备,将ID、2D、3D级设备修改为Da、Db、Dc级设备,同时,对防爆标志的表述做了相应的改变,增加了爆炸性环境用非电气设备取得防爆合格证的检验程序,删除了与标准内容无关的资料性附录。GB 25286系列标准与EN 13463系列标准的对应关系见表3所示。

表3 GB 25286与EN13463的对应关系

需要补充说明的是,EN13463—1的最新版本为2009版,其中增加了一种新的非电气设备的保护类型—正压外壳型“P”。

潜在爆炸性环境用非电气设备的等级分类与电气设备相同,同样分为I类,设备保护等级可分为Ma、Mb; II类(IIA、IIB、IIC),设备保护等级可分为Ga、Gb、Gc;Ⅲ类(ⅢA、ⅢB、ⅢC),设备保护等级可分为Da、Db、Dc。温度组别定义与爆炸性环境用电气设备相同,分为T1~T6六档,具体的温度参数也是一样的。

电气设备和非电气设备最大的区别在于电气设备的危险点燃源主要是电气火花/电弧、热表面等(由电气引起的),而非电气设备的主要危险点燃源为机械火花、机械高温、静电放电等,因此在针对这些特定的危险点燃源釆取相应防爆保护措施的原理上主要可以通过消除、限制和隔离等几种方法实现[8]。

消除点燃源是设备自身不会产生足以点燃周围爆炸性物质的火花和高温。抑制点燃源是采取一些保护措施,使得设备产生的危险点燃源无效,在其发生前将其消灭。隔离点燃源是让危险点燃源与爆炸物隔离,使其无法产生点燃危险。

3 防爆设计流程

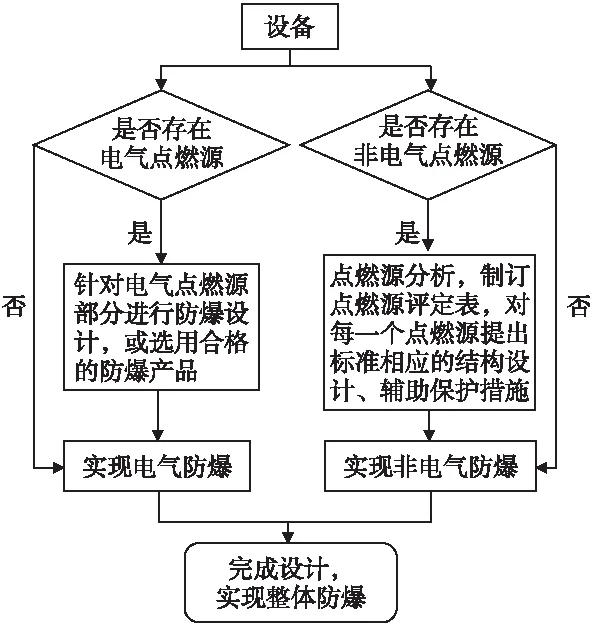

防爆电气设备与非电气设备在原理与类型上基本是相通的。不过,在设计其防爆性能上需要电气防爆与非电气防爆两者都给予考虑。通过比较,非电气部分的难点在于它同时也是一个点燃危险评定的过程,不同设备的结构也错综复杂,因此需要对设备在正常运行、可预料故障和罕见型故障的情况下可能评存在的所有点燃源都进行评估分析[9]。防爆设计可以通过图2所示。

图2 防爆设计流程图

4 结语

本文除了介绍防爆基础知识外,主要是研究分析GB 25286系列非电气设备防爆标准中的几种防爆保护型式,通过对比,提出了危险点燃源的评定方法以及设备要实现防爆的设计过程。为我国今后向国际接轨奠定了坚实的基础,起到了一定的借鉴作用。

[1] 徐建平.“防爆安全技术”讲座[J].自动化仪表,2008,29(3): 66-70.

[2] 徐建平.我国发布的主要防爆标准[J].电世界,2013,1:10-11.

[3] 邢立兵,刘彦杰,薛丁法.论爆炸性环境用非电气设备的防爆[J].电气开关,2012(2):105-108.

[4] 柯研,王新华,蒋漳河.防爆特种设备防爆性能检验[J].工业安全与环保,2013,39(5):92-93.

[5] Adam S. Markowski. exLOPA for explosion risks assessment. Journal of HazardousMaterials. 2007, 142(3): 669-676.

[6] BSI EN 13463-1:2009 Non-electrical Equipment for Use in Potentially ExplosiveAtmosopheres-Part 1: Baisc Method and Requirements [S].

[7] 钱松. GB 25286爆炸性环境用非电气设备系列标准探讨[J]. 电气防爆,2012,4:39-40.

[8] [德]迈克尔.贝尔.防爆非电气设备的点燃危险评定方法[J].电气防爆,2007,4: 22-27.

[9] A.D. Micheals. Materials Analysis and Failure Analysis. Encyclopedia of Forensic-Sciences. 2013: 483-493.