西藏融入孟中印缅经济走廊的思考

2018-06-05牛治富

牛治富

2013年以习近平总书记为首的党中央提出了“一带一路”的倡议,受到了周边国家及国际社会的广泛好评与欢迎。近年来,经过全国上下的共同努力,已形成了“三圈三带六廊”为主要内容的战略构想与规划。西藏由其独特的历史与区位,也理所当然地加入到了一带一路、三圈三带六廊的宏伟规划中,其中就包括孟中印缅经济走廊的建设。然而,这一看似有理可行的计划和愿望,不是一个简单的经济规划问题,实际上存在不少困难,需要作认真的分析与思考。本文试就这一问题,作一些探讨。

一、三圈三带六廊规划格局及西藏的归属

自从2013年9月习近平总书记在哈萨克斯坦演讲首倡振兴古代丝绸之路经济带,以及10月在印度尼西亚提出海上丝绸之路以来,国内的研究、规划有一个不断深化具体的过程。

2013年国务院50号文件《关于加快沿边地区开放的若干意见》,提出经略周边的原则,2014年国务院24号文件《关于沿边地区开放的规划(2014年—2020年)的通知》,提出了“三圈三带”的规划,即西北国际经济合作圈、东北国际经济合作圈、西南国际经济合作圈以及中蒙俄经济合作带、鸭绿江中朝经济合作带、环喜马拉雅经济合作带。2015年3月28号国家发改委、外交部、商务部又联合发出《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称愿景),加上这几年各省、市、区相继提出的几个经济走廊规划,目前主要形成的是:中国中南半岛经济走廊、中国——中亚——西亚经济走廊、孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊、新欧亚大陆桥(新铁路))等等,实际上形成了圈——带——廊,“三圈三带六廊”的规划格局。

西藏在这个大规划格局中,属西南国际经济合作圈,环喜马拉雅经济合作带。在这个定位中就包含有孟中印缅经济合作走廊。这是西藏的区位环境决定的,也是我们今天讨论的出发点和必须明确的认知。

二、西藏在“三圈三带六廊”格局中的地位和任务

关于西藏在“一带一路”倡议中的地位与任务,事实上也有一个认识和发展的进程。在2015年3月,中央各部委发布的愿景与行动中,对西藏的定位是“推进西藏与尼泊尔等周边国家边境贸易和旅游文化合作。”[1]2015年8月召开的中央第六次西藏工作座谈会进一步指出,要将西藏打造成为中国面向南亚开放的重要通道。[2]根据这一要求,结合西藏历史、地理人文状况,西藏自治区提出了西藏不仅要着力打造面向尼泊尔方向的通道建设,全面展开以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的五通建设,而且也应建设中尼印经济走廊,这方面已作了大量的工作,与此同时,还提出了西藏应是环喜马拉雅经济合作带的重要参与者、重要一环,理应积极参与孟中印缅经济走廊,打通东南方向,面向印度洋出海口通道的口号与任务。应该说这一目标和任务是有其悠久的历史文化根据。

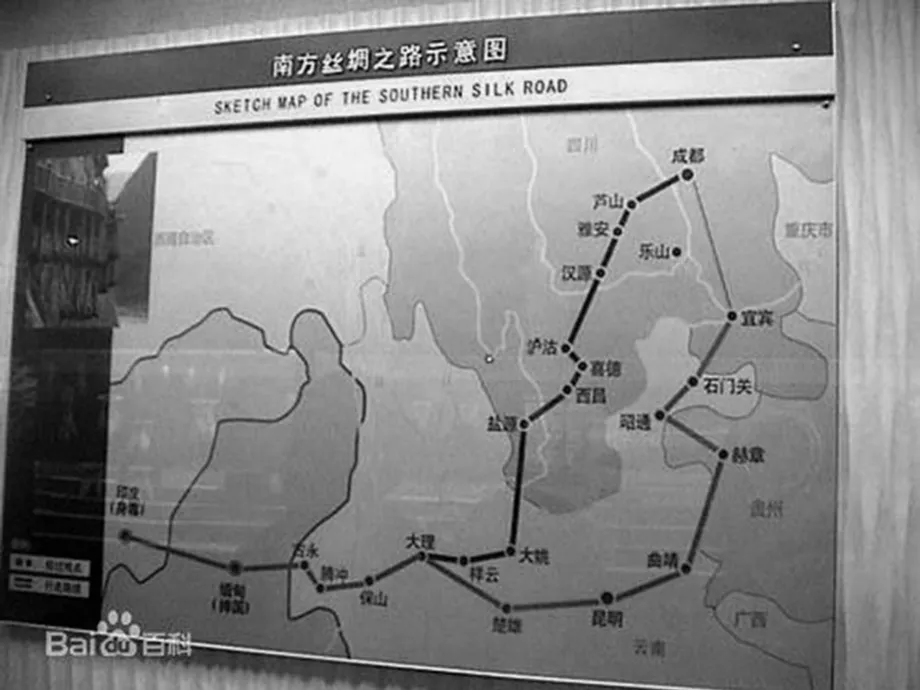

根据文献记载,西藏在历史上是“丝绸之路”的重要部分,这不仅体现在西藏是北方陆上丝绸之路的南方分支,具体说是古丝绸之路北方主路——青藏高原分支,即唐蕃古道、蕃尼古道,也包括吐蕃王朝沿喜马拉雅山北麓向西,通向拉达克、中亚、西亚的“黄金之路”、“麝香之路”,而且也是“古南方丝绸之路”的重要参与者,这就是也被称为茶马古道的南方分支,“蜀身毒道”的一部分。(见下图)

这条古道早在公元前2世纪前后就已存在。从四川成都出发,向南经云南的保山、腾冲到缅甸的密支那,往西到印度的萨地亚,再往西到今天的孟加拉,印度大陆,转入海道进入中东,中亚和欧洲。西藏的林芝市察隅县,也很早就有经过瓦弄到萨地亚的贸易通道,也有至今仍存在使用的边民小额贸易的察隅县吉太村与缅甸边民贸易的通道。这些通道既是古南方丝绸之路“蜀身毒道”的一部分,也是今天西藏参与孟中印缅经济合作走廊的历史根据与历史渊源,直至今天部分古道仍然起作用。这里应特别指出的是,在第二次世界大战中,为反抗日本帝国主义的侵略,中印缅各国人民修建了举世闻名的中印公路——即史迪威公路。东起中国云南昆明,经过保山、腾冲到缅甸的密支那,再经过孟关、新平洋直达印度的雷多(又译列多),也是古南方丝绸之路、“蜀身毒道”的当代版本。(见下图)

由于中印1962年的边界冲突及其各种因素的影响,这条古南方丝绸之路才一定程度上处于沉寂。但也是21世纪的今天,提出孟中印缅经济合作走廊的历史根据与现实基础。

西藏提出参与孟中印缅经济合作走廊建设,既是历史的承续,也是现实的要求。地处青藏高原南沿的西藏,是国家面向南亚“内联外接”的桥头堡,也是基础设施互联互通的重点地区和国家构建全方位开放格局的前沿地带。西藏与喜马拉雅区域国家和地区的关系对“一带一路”的成功实施至关重要。因为西藏处于“新疆—云南连接走廊”的中心地带,北连丝绸之路经济带,南接21世纪海上丝绸之路,其重要的战略地理位置对中国发展与周边国家和喜马拉雅地区的关系起决定性作用。专家们认为,中国应将西藏打造成为通向南亚的经济前沿,而且也应是保护与发展喜马拉雅文化和艺术的领头羊。目前的普遍共识是西藏将由中国与南亚国家地理联系的前沿转型为开放合作的前沿。在此当中,西藏应致力于打通孟中印缅经济走廊,并向南延伸,从而成为连通太平洋与印度洋的喜马拉雅大陆桥的交通枢纽。为此马加力专家建议,西藏要走出去,应当建立一个“跨喜马拉雅通道”。[3]

我们西藏的学者认为,西藏不仅应积极参与到国家“一带一路”倡议及其“圈——带——廊”的格局安排中,努力打造环喜马拉雅或跨喜马拉雅经济带,而且应建立自己的“圈——带——廊”战略格局 ,即西藏不仅是西南国际经济合作圈——环喜马拉雅经济带的一分子,而且应积极构建打造中尼印(包括不丹)的经济走廊,形成东、中、西三个大的通道群。西通道就是藏西以阿里普兰为主的通向南亚、尼泊尔,也包括走向印度拉达克和中亚的通道,特别是经过219国道到新疆的喀什与中巴经济走廊相连接。中通道以吉隆、樟木(正在恢复重建),亚东、日屋为主的通向尼泊尔、印度、不丹的通道,尤其是吉隆口岸,这是当前的重点方向和重点口岸。东通道就是设法参与到以云南为主的孟中印缅经济合作走廊和中国---中南半岛经济走廊。其中的战略安排应以中通道为重点、以中尼段为先行,以西通道为辅,积极创造条件打通面向云南的东通道,从而实现如上所述的连接新疆到云南的走廊,连通丝绸之路经济带与海上丝绸之路,这其中参与到孟中印缅经济走廊,面向云南的这段通道是关键。

三、西藏东通道建设——参与孟中印缅经济走廊面临的困难及其出路

以上是我们从中国西藏的地理优势、历史渊源以及部分现实的依据为出发点,得出的带有理想化的建构和设想。现实的状况远不是那么乐观和简单。我们面临不少困难和问题,这些困难和问题既有自然的因素,更多的是政治的因素。在我们看来,这些困难和问题,至少包括以下几个方面:

首先是南亚重要一方印度的态度。从地理因素考虑,西藏参与孟中印缅经济走廊最便捷的路线是从西藏林芝市南端紧邻印度的察隅县出发,通过瓦弄到印度阿萨姆邦的萨地亚。这条线在历史上也是西藏参与南丝绸之路的一个重要支线。

但瓦弄是1962年中印边境战争的重要战场——瓦弄之战所在地,今天的中国地图按常理划在中国境内,但实际上1962年的边境战争后,我们退了回来,瓦弄一直是印度控制。在当前印度对“一带一路”倡议心存疑虑的情况下,印度同意开放这条线到达印度阿萨姆邦几乎不可能,此路不通。

其次,西藏参与孟中印缅经济走廊的第二条理想路线是从察隅县西南端的吉太村到缅甸的葡萄县。网上有人说,葡萄县有通往察隅的公路,实际上没有。而且从察隅县到吉太村本身也不通公路,需翻高度四千米的几座大山。据可靠消息,正在修建此段公路。从吉太村有到缅甸的传统贸易路线,均是骡马道,因为葡萄县是喜马拉雅山与横断山脉结合部的亚热带丛林地带,山高林深,如能打通或修通一条从吉太村到缅甸葡萄县的公路,这不论对西藏还是缅甸方来说,无疑是一个大利好。

再次,退一步说,即使从察隅到缅甸葡萄有公路,再往南到孟关,这就进入1941年修通的中印公路,即史迪威公路,正式进入孟中印缅经济走廊。但问题仍然存在。密支那至印度雷多公路全长458公里,是缅甸通往印度的重要国际公路。中印公路即史迪威公路,二战结束后,就逐渐处于废弃状态。现在从密支那到加迈一段近200公里,全年可通车,其余干旱季勉强通车。从中国云南的保山——腾冲到缅甸的密支那的200多公里,已在中国的帮助下,近年来修成了沥青路面。由密支那往西到印度的雷多(又译列多),雨季塌方,基本不通,旱季勉强通行。印度阿萨姆邦雷多的地方官员受中国近年的孟中印缅经济走廊的宣传与自身发展经济的需要,倒是很积极,发誓要打通这条路,但作为印度的地方小官,有无这个财力与权利仍是一个问题。加之缅北克钦邦的混乱政局,这条线,包括孟中印缅经济走廊倡议本身也是倡议多年,孟中印缅多次协商,实质性的动作不多,可以说似镜中花、水中月,何况西藏的参与有这么多自然和政治上的掣肘。那么,西藏打通东南方向的通道,出路何在呢?笔者认为,这需要从更宽广的视野中谋划,具体就在六廊中的中国——中南半岛经济走廊上寻找破解难题的钥匙。

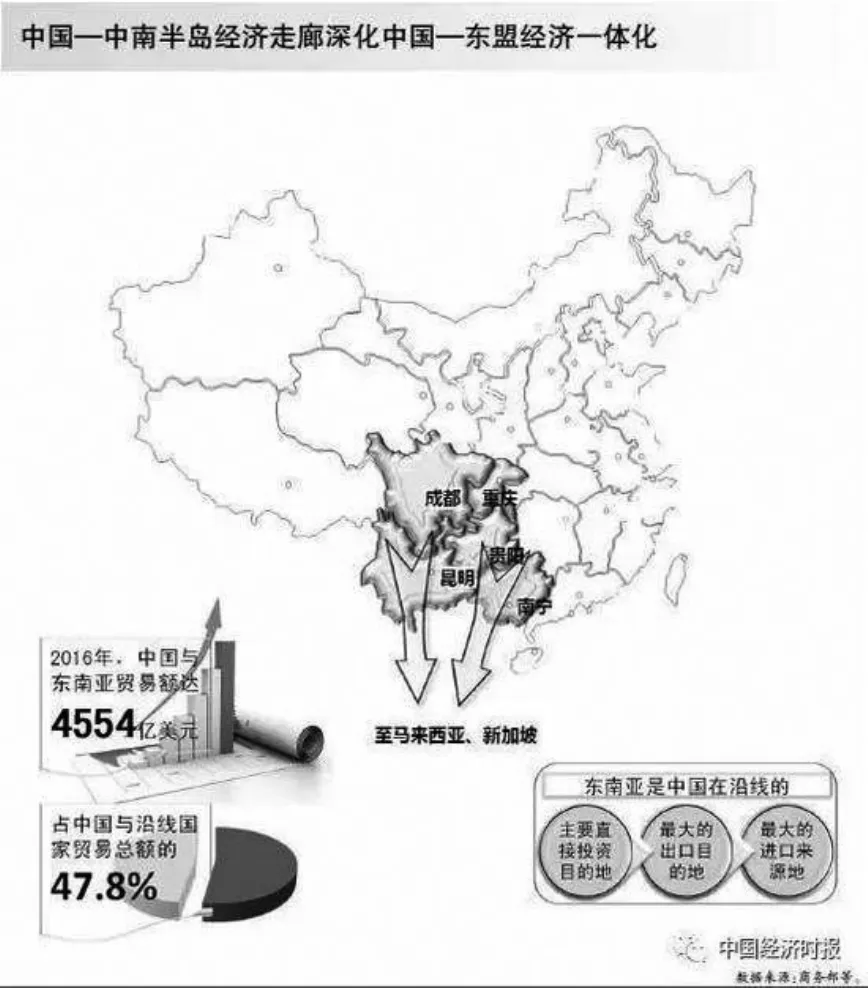

我们已知,云南是中国——中南半岛经济走廊从云南出发到新加坡的两条线中的一条。(见下图)。

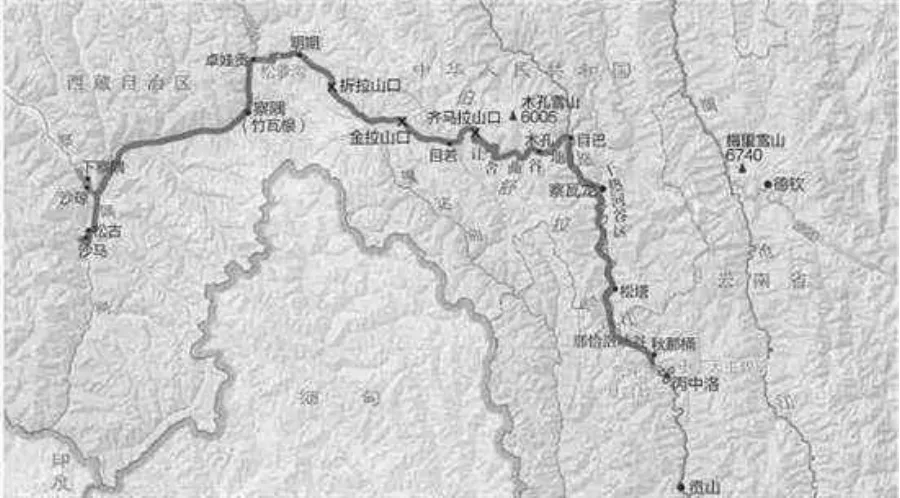

而西藏的察隅县察瓦龙乡到云南的贡山县丙中洛乡有一条公路称为丙察公路,全长87公里。从察隅县城到察瓦龙乡全长270公里,2009年修通简易险路。因为滇藏公路建设滇藏新通道,它很快就得到改造升级为油面三级公路的机会,察隅县城到察瓦龙乡称为察察段投资1.8亿元;丙中洛乡到察瓦龙乡段正在改建。(见下图)

这条线实际上是丙察然公路东段,丙中洛——察瓦龙乡到西藏八宿县然乌镇,在此与川藏公路318国道连接。而贡山县往东往南连接云南省的保山地区与昆明到瑞丽的高速公路相连,最终与通向缅甸皎漂港的公路相连通。这条线就为西藏东部的林芝市、昌都市找到了通向孟中印缅经济走廊,更直接的是通向印度洋寻找到了一个大通道。这也就使中国一带一路规划的西南国际经济合作圈,从陆上西北的中巴经济走廊通过新藏公路219国道到拉萨——再到318国道与新滇藏公路相连向南到缅甸皎漂港,从皎漂港到斯里兰卡的汗班托塔港,穿过印度洋到巴基斯坦的瓜达尔港,真正的环大喜马拉雅地区经济圈“圈”起来了;也使环喜马拉雅经济带的环“环”起来了。这个“环”的陆上通道——中间通过西藏的普兰口岸,吉隆口岸、樟木口岸、日屋口岸、亚东口岸到察隅的吉太村通缅甸传统贸易点,形成通向南亚的现代加传统大小不等的通道群。跨喜马拉雅也就成为现实,如果加上空中航线、网络联通,一个空中地上、网络传媒、海上陆上的国际立体环喜马拉雅经济圈带就形成了。这既可看作是西藏的外圈一带三廊,也是内圈,即这个经过云南的通道,也可视为西藏通向大香格里拉经济圈的内圈的一环。如果再加上通向内地东、北方向的川渝经济圈和陕甘经济圈,一个内外圈相结合的环喜马拉雅经济圈和带也就现实了。这样就真正实现了西藏北联丝绸之路经济带,南接21世纪海上丝绸之路的愿景,实现了太平洋与印度洋的连接。(因为北丝绸之路从东面连云港到中亚、西亚到欧洲),也使西藏真正成为面向南亚“内联外接”的桥头堡。这里应特别强调的是,这样一来这个通过滇藏新通道实现的环喜马拉雅经济合作带,不是原来意义上的或传统意义上的陆地上环喜马拉雅经济合作带,而是一个陆海并进、东西连接、南北贯通、几个走廊相链接的大环带。换言之,也是在中印两国战略互信不足,从西藏察隅的瓦弄到印度萨地亚的路不通,史迪威公路不畅的情况下不得已而为的一个大环带。可以把它理解为环带,也是以理解为跨越,也是目前西藏参与环喜马拉雅经济合作带开放建设,参与孟中印缅经济走廊建设的必然的选择。

四、结语

综上所述,西藏参与孟中印缅经济走廊有自然的障碍,更有印度战略互信不足的大问题,那么这样一个环喜马拉雅经济带的构建与实施必然会引起印度的猜忌,那个莫须有的“珍珠链”战略就是证明。这也可从印度不参加2017年5月北京“一带一路”国际合作高峰论坛会议窥见一斑。因此,我们必须坚持中央关于一带一路合作倡议的原则精神,特别是加强习近平总书记关于丝路十六字精神概括的宣传释疑,即大力宣传、践行“和平合作,开放包容,互信互鉴,互利共赢”的方针,逐渐减少印度的疑虑,从而最终为孟中印缅经济走廊、中印尼经济走廊和环喜马拉雅经济合作带的顺利推进,创造互信的气氛。与此同时,西藏应争取国家立项,加快建设察隅县吉太村到缅甸葡萄县的公路。在目前情势下,加快新滇藏公路建设,为西藏东部市县扩大开放营造便捷的贸易通道是最佳选择。

[1]国家发展改革委 外交部 商务部.推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[N].人民日报,2015-03-29(004).

[2]习近平.依法治藏富民兴藏长期建藏 加快西藏全面建成小康社会步伐[N].人民日报,2015年08月26日(01).

[3]长余.西藏发展应搭上“一带一路”快车[N].人民日报,2016年08月16日(01).