提升劳动收入份额的产业路径研究

2018-06-04孙慧文任太增

孙慧文 任太增

摘要:在我国,产业内部效应和产业结构效应的共同作用降低了劳动收入份额的稳定性,其中产业内部效应的影响显著大于产业结构效应。要保证总体劳动收入份额的稳步提升,就要促进第一产业的稳定发展,坚持改造传统农业和发展现代农业两手抓,加大农业科技创新的投入力度,以创新引领现代农业发展,推动农业结构调整。现阶段,第二产业增加值占比的下降和我国第三产业增加值占比的不断提升成为导致总体收入份额上升的主要力量,因此,稳步提升第三产业占比、持续优化产业结构是提升总体劳动收入份额的有效途径。

关键词:劳动收入份额;产业结构;产业内部效应;产业结构效应

中图分类号:F121 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2018)05-0034-05

一、引言与相关文献综述

新常态时期是我国的利益重构时期,“人民共建共享”是这一时期利益调整的指导方针,它攸关共同富裕目标能否高质量的实现。但是,已有关于国民收入分配格局的研究表明,我国劳动者并未能享受经济发展的成果,国民收入分配格局存在明显的偏向性。白重恩和钱震杰的研究表明,长时间以来我国劳动收入份额持续下降,其绝对水平远远低于发达国家甚至是部分发展中国家,国民收入严重向企业和政府部门倾斜①。劳动收入份额偏低的直接后果是导致收入分配的不公平,同时也不利于居民消费需求的扩张,进而影响到投资、对外关系乃至我国经济增长的动力问题。因此,提高劳动收入份额成为我国经济可持续发展的一大重要命题。

早期的二元经济模型就揭示了劳动收入份额与产业结构之间的关系。刘易斯的二元经济理论主要从劳动力转移不同阶段中生产要素的供求关系出发来解释劳动收入份额的变化与产业结构调整的关系。刘易斯认为,现代工业部门与传统农业部门之间劳动生产率的差异导致劳动力主要从传统的农业部门流向现代工业部门,劳动力流动初期,工业部门边际生产力的较快增长与劳动力的供过于求导致工资的增长速度较慢,而劳动边际产出的增长速度则相对较快,劳动收入份额趋于下降。只要劳动供求关系不变,发展到劳动力跨部门流动的中期阶段,劳动收入份额逐渐降至最低点。当两部门劳动边际产出的差异逐渐缩小,两部门工资均等化时,劳动收入份额转而上升。如果进一步考虑服务业的话,三部门经济模型揭示在經济发展水平不断提升的过程中,农业与服务业劳动收入份额的变动趋势正好相反,前者趋于下降,后者趋于上升,而工业部门尤其是制造业的劳动收入份额相对而言则较为稳定。

分结构来看,不同产业的要素投入结构不尽相同。在技术一定、要素的边际生产力和要素价格既定条件下,每个行业都存在一个最优的要素投入结构。由于不同产业要求的最优的要素投入结构不同,产业结构的变动就意味着要素投入结构或者说要素需求结构的变动,而要素投入结构的变动必然会引起要素收入份额的变动。按照产业演进的一般规律,随着第二产业所占比重增大,第一产业所占比重减少,全社会劳动者平均占有的资本量倾向于增加,即存在所谓的资本的深化趋势,产业结构的这种变动导致的收入分配后果就是劳动收入份额下降。当工业化达到一定阶段后,第三产业在国民经济中的份量不断增加,可能导致劳动者平均占有资本量的下降,产业结构的这种变动导致的收入分配后果则可能是劳动收入份额的上升。Young(2010)的研究就证实了伴随着产业结构调整劳动收入份额呈U型变动的特征②;李稻葵等的研究结论同时佐证了这一观点,即偏向第一、第三产业的产业结构会提升劳动收入份额,而第二产业所占比重的上升是导致劳动收入份额大幅度下降的主要因素③。此外,罗长远和张军等学者均对我国总体劳动收入份额变动中的产业因素进行了详细分析④。

以上研究表明,产业结构的变动、三大产业各自劳动收入份额的变动都会影响总体劳动收入份额的变动。伴随着劳动收入份额较高产业所占比重的下降、劳动收入份额较低产业所占比重的上升,总体劳动收入份额也必将同时变动,至于是上升还是下降,则要看两者的相对效应大小。因此,本文在借鉴已有研究的基础上,从产业的角度把导致劳动收入份额变动的因素分为:三次产业各自劳动收入份额的变动、三次产业结构的变动和上述两者的同时变动,其中,三次产业各自劳动收入份额变动对总体劳动收入份额的影响我们称之为产业内部效应,三次产业结构变动的影响称之为产业结构效应,两者同时变动的影响称之为协同效应,进而探寻提升总体收入份额的产业路径。

二、数据来源与三次产业劳动收入份额的描述性统计

1. 数据来源及其说明

三次产业的收入法GDP是测算劳动收入份额产业构成最直接的数据,但是《中国国内生产总值核算历史资料》中关于这一数据的记录只到2004年。分区域的收入法GDP数据和资金流量表中的劳动者报酬数据较全,但却无法反映劳动收入份额的产业结构特征。因此,结合研究目的,我们采用投入产出表中各细分产业的劳动者报酬数据来计算三次产业的劳动者报酬总额,用三次产业劳动者报酬总额与各产业增加值的比重来计算三次产业的劳动收入份额。

我国投入产出表每5年编制一次,每五年期间会编制一份投入产出延长表,1990年以来,共编制包括1990年、1992年、1995年、1997年、2000年、2002年、2005年、2007年、2010年、2012年等在内的10份《中国投入产出表》。不同年份投入产出表中所包含的细分行业也不尽相同,我们统一按照三次产业的分类方法对各细分行业进行归总。

2. 三次产业劳动收入份额变动的特征

按照范从来、张中锦(2012)的计算方法,我们将总体劳动收入份额看作是三次产业劳动收入份额的加权平均值,其权重用各产业增加值占GDP的比重来表示⑤。具体计算公式如下:

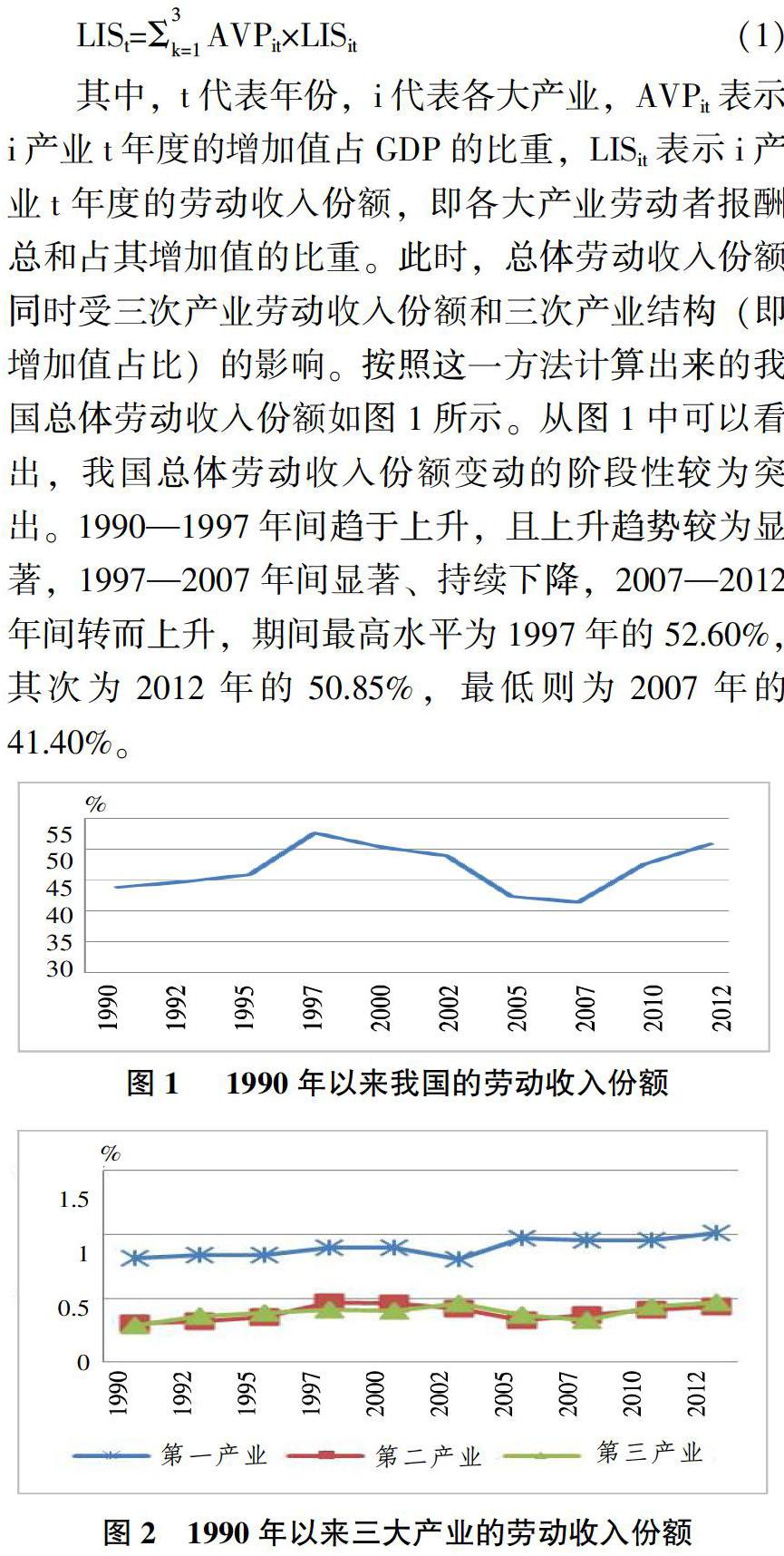

其中,t代表年份,i代表各大产业,AVPit表示i产业t年度的增加值占GDP的比重,LISit表示i产业t年度的劳动收入份额,即各大产业劳动者报酬总和占其增加值的比重。此时,总体劳动收入份额同时受三次产业劳动收入份额和三次产业结构(即增加值占比)的影响。按照这一方法计算出来的我国总体劳动收入份额如图1所示。从图1中可以看出,我国总体劳动收入份额变动的阶段性较为突出。1990—1997年间趋于上升,且上升趋势较为显著,1997—2007年间显著、持续下降,2007—2012年间转而上升,期间最高水平为1997年的52.60%,其次为2012年的50.85%,最低则为2007年的41.40%。

从图2我们不难看出:第一,三大产业劳动收入份额各自的变动趋势不一致。1990年以来,第一产业劳动收入份额的变动最为平稳,除了2002年突然下降之外,其他年份变动并不显著;1990—1997年期间第二产业劳动收入份额明显上涨,其后则持续下降至2005年,之后又持续上升;第三产业劳动收入份额在1990—2002年间持续上涨,2002—2012年间呈U型变动,其中2002—2007年处于下降阶段,2007—2012年则处于上升阶段。总的来看,第二、三产业劳动收入份额的变动较为一致。第二,我国第一产业劳动收入份额最高,与第二和第三产业劳动收入份额的高低差异较为明显。对比三次产业的劳动收入份额可以看出,1990年以来我国第一产业劳动收入份额的均值分别是第二和第三产业的2.33倍和2.29倍。相对而言,第二、三产业的劳动收入份额差距不大。第三,结合图1和图2可以发现,第二产业与总体劳动收入份额的变动趋势最为接近,其上升与下降的时间节点完全一致;2002年之后,第三产业与总体劳动收入份额的变动趋势也完全一致。

进一步考察三次产业增加值占比可以发现,自1990年以来,我国第一产业增加值占GDP的比重从初期的27.12%持续下降至2012年的10.08%,年均下降率为10.24;第二产业增加值占比的波动性相对较大,但整体上呈上升态势,从1990年的41.34%增加至2012年的45.27%,期间最高曾达近48%;第三产业增加值占比上涨最快,从1990年的31.54%上涨至2012年的44.65%,年均上涨率为4.08%,高于第二产业的1.09%,而且,第三产业增加值占比与第二产业增加占比的差距不断缩小。三次产业中,第一产业的波动最大,第三产业次之,第二产业波动性最小,从变动趋势来看,第一产业和第二、第三产业的变动负相关,其相关系数分别为-0.1934和-0.5444。

三、我国总体劳动收入份额的产业效应

1. 产业内部效应、产业结构效应及其波动趋势

按照前文所述,我们将总体劳动收入份额的变动分为三个部分:产业内部效应、产业结构效应和协同效应。总体劳动收入份额的计算公式为:

(1)产业内部效应的三个阶段。1992—1997年,三大产业劳动收入份额均有不同程度的上升,我国总体劳动收入份额也持续上涨至52.60%,此阶段,产业内部效应显著为正,是推动劳动收入份额上涨的重要因素;1997—2007年间,产业内部效应显著为负且趋于下降,与总体劳动收入份额的变动趋势继续保持一致,此阶段,导致劳动收入份额下降的主要力量依然是产业内部效应;2007—2012年间,产业内部效应由负转正,总体劳动收入份额也趋于上升,两者依然同向变动。

(2)产业结构效应的两个阶段。2010年成为产业结构效应变化的分界点,1992—2010年间我国产业结构变动对总体劳动收入份额变动的影响均为负,只是其绝对值趋于减小。其中,1992—1997年间,产业结构效应与总体劳动收入份额波动的变动趋势一致,均呈上升态势。1997—2007年间,产业结构效应依然为负,其标准差为0.4245,远远低于产业内部效应的4.3161,波动较小。2012年,产业结构效应在与总体劳动收入份额波动的变动趋势保持一致的同时,其值由负转正,产业结构调整正向拉升了总体劳动收入份额的增长。

(3)产业内部效应与产业结构效应的关系。相对而言,产业内部效应的波动性明显大于产业结构效应,1992—1997年间,两者均与总体劳动收入份额的变动趋势一致,两者的相关系数为0.3154,1997—2007年间,产业内部效应与产业结构效应的相关系数下降至0.2244;2007—2012年间,两者的相关系数进一步增加为0.3436。

总之,产业内部效应和产业结构效应共同决定了劳动收入份额的波动,两者与劳动收入份额波动的变动趋势基本一致,而且由于产业内部效应与产业结构效应的相关系数显著为正,因此两者的共同变动在一定程度上强化了总体劳动收入份额的波动,导致总体劳动收入份额的稳定性有所下降。至于影响程度大小我们可以从两者与劳动收入份额变动的相关系数简单判断。从表2可知,产业结构效应的相关系数明显低于产业内部效应,这意味着三大产业劳动收入份额波动对总体劳动收入份额的影响要显著大于各产业增加值占比变动的影响。从表3进一步可知,不同阶段有些微差异,1992—1997和1997—2007年间,产业内部效应与总体劳动收入份额的相关系数最大,但是2007—2012年间,产业结构效应的相关系数则显著大小产业内部效应。

2. 效应分解的细分行业特征

遵照总体劳动收入份额波动效应分解的基本思路,要实现总体劳动收入份额的稳定增长,除了需要提高勞动者报酬的绝对水平之外,还应密切关注不同产业劳动收入份额变动及其增加值占比的变动对劳动收入份额的影响。这里我们进一步考察总体劳动收入份额波动产业效应分解的细分行业特征,具体如表4所示。

第一阶段:1990—1997年间,产业内部效应显著大于产业结构效应,两者最终导致了我国总体劳动收入份额的上升,产业总效应为正,只是产业内部效应为正,即三大产业劳动收入份额的变动推动了总劳动收入份额的上升;产业结构效应为负,即产业结构的变动拉低了总体劳动收入份额,即第一产业占比持续下降、第二、三产业占比上升的产业结构变动不利于劳动收入份额的增长。对比三次产业来看,第一产业的内部效应明显高于第二、第三产业,该阶段导致劳动收入份额上涨的主要因素是第一产业劳动收入份额的提高。在产业结构效应中,第一产业占比变动是导致该时期产业结构效应为负的主要原因,第二、第三产业产值占比的增加有利于促进劳动收入份额的提升,只是其提升作用弱于第一产业的负向作用。

第二阶段:1997—2007年间,产业总效应为负,产业内部效应与产业结构效应同为负,同时期我国总体劳动收入份额呈下降趋势,产业内部及产业之间的结构变动均拉低了劳动收入份额,其中产业内部效应的负向作用更显著,但是相较于前一时期,产业内部效应与产业结构效应的绝对值差异有所减小,这意味着产业内部效应对劳动收入份额变动的绝对贡献逐步弱化,但产业结构效应的绝对贡献不断增强。细分产业来看,该时期第一产业的产业内部效应依然为正,而第二、三产业的内部效应则为负,第二、第三产业劳动收入份额显著下降是该时期我国劳动收入份额持续下降的产业原因。产业结构效应与产业内部效应正好相反,第一产业的产业内部效应为负,而第二、三产业的内部效应则为正,此阶段第二、第三产业产值占比的增加依然有利于促进劳动收入份额的提升,但由于第一产业占比的显著下降,其促进作用被完全抵消。

第三阶段:2007—2012年间,产业总效应为正,其中产业内部效应为正,产业结构效应为负,而且产业内部效应的绝对值显著大于产业结构效应的绝对值。结合各个效应的细分行业特征可以发现,该时期三次产业劳动收入份额的上涨也直接推动了总体劳动收入份额的上涨,三次产业的内部效应均为正。但是第一、第二产业的结构效应显著为负,这一阶段总体劳动收入份额的上涨主要是由第三产业增加值占比提高所带来的。

总之,1990—2012年间,产业内部效应与产业总效应的变动持续一致,产业内部效应的绝对值均大于产业结构效应,产业结构变动对劳动收入份额变动的影响弱于三大产业各自劳动收入份额的变动。其中,第一、第二产业内部效应的绝对值有所下降,而第三产业内部效应的绝对值则不断上升,第三产业收入份额的变动是导致总体劳动收入份额同向变动的最重要变量。第三产业的结构效应也一直为正,第三产业增加值占比的变化推动了总体劳动收入份额的同向变动,而且这种影响的程度显著高于第一、第二产业。与此同时,第二产业的结构效应在2007—2012年间发生巨大改变,此前,第二产业增加值占比的持续下降也带来了总体劳动收入份额的下降,但是2007—2012年间,第二产业占比的持续下降则带动了总体劳动收入份额的上涨,第三产业占比不断提高、第二产业占比趋于下降的结构变动具有显著的劳动收入份额增长效应。

四、结论与政策重点

要实现总体劳动收入份额的稳定增长,应密切关注不同产业劳动收入份额变动及其增加值占比的变动对劳动收入份额的影响。结合上文分析我们可知:第二产业增加值占比的下降和我国第三产业增加值占比的不断提升成为现阶段导致总体收入份额上涨的主要力量,因此,稳步提升第三产业占比、努力推进经济服务化可以有效提升我国的劳动收入份额,在政策选择上,就要求政府着重关注三个方面:

第一,持续优化产业结构,促进第三产业发展。第一产业占比持续下降的趋势没有改变,而第三产业增加值占比在2013年超过第二产业之后两者之间的差距不断扩大,2015年扩大至10个百分点。而前文的分析也表明,这种产业结构调整的劳动收入份额增长效应日趋显著,因此,应继续努力促进第三产业发展,提高第三产业增加值占GDP的比重,如大力促进生产性服务业尤其是知识密集型生产性服务业的发展,破除金融、通讯等第三产业的行业垄断,制定偏向第三产业的财政优惠政策,构建第三产业的要素流入机制等等,在提升第三产業发展水平的同时优化产业结构。

第二,有效促进第一产业稳定发展。要保证总体劳动收入份额的稳步提升,就要促进第一产业的稳定发展,坚持改造传统农业和发展现代农业两手抓,加大农业科技创新的投入力度,以创新引领现代农业发展,推动农业结构调整。同时要注意合理地推动农村转移劳动力回流,保证农业经营的劳动力要素供给。

第三,尽管协同效应的绝对值较小,但是计算结果表明,当协同效应为正时,产业内部效应和产业结构效应的同时变动对劳动收入份额的提升有正的促进作用。因此,在制定政策时,除了要分别关注产业结构调整和产业劳动收入份额变动对劳动收入份额影响的同时,我们也要注意不同政策之间的协调与统一,以保证产业内部以及产业之间结构调整的协同互动发挥积极作用。

注释:

① 白重恩、钱震杰:《国民收入的要素分配:统计数据背后的故事》,《经济研究》2009年第3期。

② A. T Young, One of the Things We Know That aint So: Is US labors Share Relatively Stable? Journal of Macroeconomics, 2010, 32(1), pp.90-102.

③ 李稻葵、刘霖林、王红领:《GDP中劳动收入份额演变的U型规律》,《经济研究》2009年第1期。

④ 罗长远、张军:《经济发展中的劳动收入份额:基于中国产业数据的实证研究》,《中国社会科学》2009年第4期。

⑤ 范从来,张中锦:《提升总体劳动收入份额过程中的结构优化问题研究——基于产业与部门的视角》,《中国工业经济》2012年第1期。

作者简介:孙慧文,河南师范大学商学院副教授,河南新乡,453007;任太增,河南师范大学商学院院长、教授,河南新乡,453007。

(责任编辑 陈孝兵)