浅埋暗挖地铁大断面隧道施工引起的地层变形特性

2018-06-04郭建峰郑金雷李卫娟曾德光

郭建峰,郑金雷,李卫娟,曾德光,王 琦

(1.北京城建设计发展集团股份有限公司,北京 100037;2.北京交通大学 土木建筑工程学院,北京 100044;3.石家庄市轨道交通有限责任公司,河北 石家庄 050000)

随着城市化进程的不断发展,为解决日趋堵塞的地面交通问题,越来越多的城市开始大力发展地下轨道交通[1]。地下隧道一般分布在城市建筑物密集区域,而隧道的开挖不可避免地会造成地层变形,如何将地表沉降控制在保证周边建筑物安全的范围内,是地下隧道建设的重点和难点[2]。

对于城市地下暗挖隧道引起的地表沉降规律,国内许多学者进行了研究。李涛等[3]通过对深圳地铁5号线 18个暗挖区间隧道的地表沉降监测数据进行分析,得到了各个暗挖区间地表沉降沿隧道纵向和横向的总体分布和变化规律;王霆等[4]通过对北京地区地铁施工时的大量现场监测数据统计分析,得出北京地区黏性土与砂性土互层的条件下地铁车站浅埋暗挖法施工引起地表沉降的规律;丁静泽等[5]对武汉地铁2号线区间隧道地表变形连续监测数据进行分析,得到了武汉地铁施工过程中隧道上方地表的沉降规律。黄灵强[6]对厦门翔安大断面浅埋暗挖海底隧道施工的地层变形进行了研究,得到不同导坑开挖步序对地层变形的影响,并提出了相应的地层变形控制措施。

本文以石家庄地铁洨(河大道站)—西(兆通车辆段)区间隧道工程为背景,研究浅埋暗挖大断面区间隧道对地表沉降变形的影响规律,并提出相应的地表沉降控制措施。

1 工程概况

洨西区间自洨河大道站开始,向北下穿金峰特钢有限公司2层办公楼和单层厂房、煤矿机械厂后,向西北约400 m后,下穿石家庄市第五十一中学、石丰路,向西北方向继续前行,至西兆通车辆段。隧道为单洞双线隧道,采用双侧壁导坑法(9导洞)进行施工。施工中隧道断面为马蹄形,毛洞宽14.3 m,高10.75 m。

根据施工区地质勘查报告,区间隧道大部分位于无水的粉细砂、中粗砂层,局部穿越粉土、粉质黏土。砂层为无水潮湿状态、中密~密实。由于长期开采造成地下水位下降。目前隧址区地下水位均位于地面以下23~40 m,在隧道底板以下,故施工时不需降水。

2 有限元数值模拟

2.1 模型的建立

采用有限元软件FLAC 3D建立模型,模拟洨西区间隧道双侧壁导坑法(9导洞)施工过程。计算模型左右边界距离为4倍的断面宽度,上下边界距离为4倍断面高度,整个模型宽70 m,高46 m,长30 m。模型底面边界施加竖向固定约束,四周边界施加水平固定约束,顶面边界为自由面。

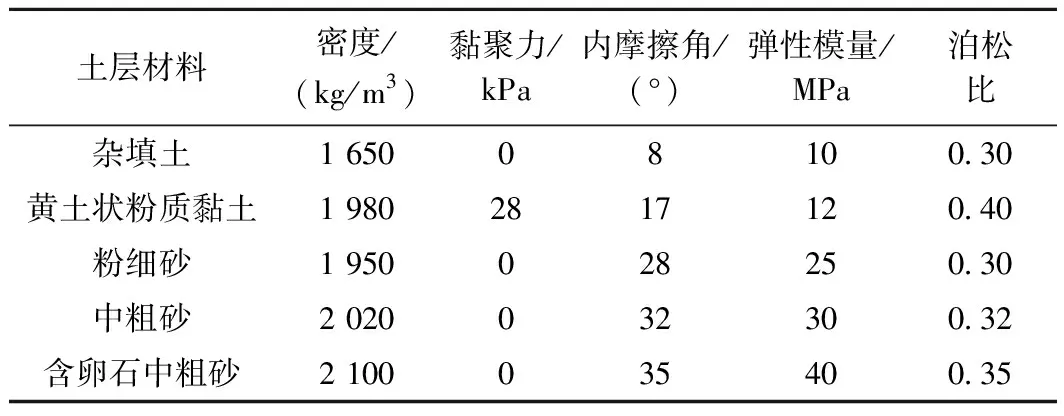

2.2 计算参数的选取

数值计算中的土体、初支、二衬均采用实体单元,土体采用理想弹塑性Mohr-Coulomb模型,初支及二衬采用弹性模型。通过提高土体力学参数的方法模拟超前小导管注浆加固,注浆加固区域的本构模型采用理想弹塑性Mohr-Coulomb模型。地层参数见表1。数值模拟时计算参数见表2。

表1 地层参数

表2 计算参数

2.3 施工步的模拟

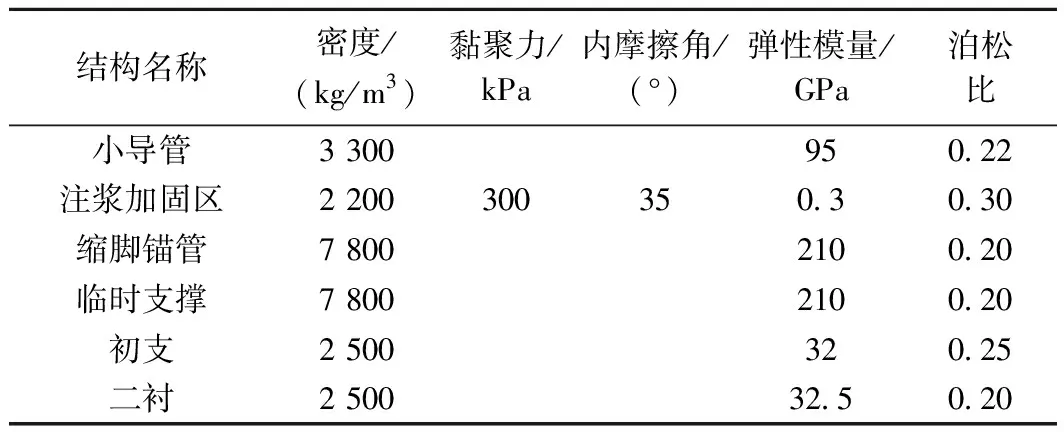

采用双侧壁导坑法(9导洞)左右对称开挖。导洞分布如图1所示。

图1 导洞分布

待模型达到初始应力平衡之后,按照设计分10步施工:①打设导洞1、导洞2超前小导管并开挖导洞,施作初支及临时支撑;②开挖导洞3、导洞4,施作初支及临时支撑;③开挖导洞5、导洞6,施作初支及临时支撑;④打设导洞7超前小导管并开挖导洞,施作初支;⑤开挖导洞8,施作初支及临时支撑;⑥开挖导洞9,施作初支;⑦截断局部临时支撑;⑧浇筑底板及两侧墙二衬,顶紧临时支撑;⑨破除剩余临时支撑;⑩浇筑剩余二衬结构,封闭二衬。

2.4 计算结果与分析

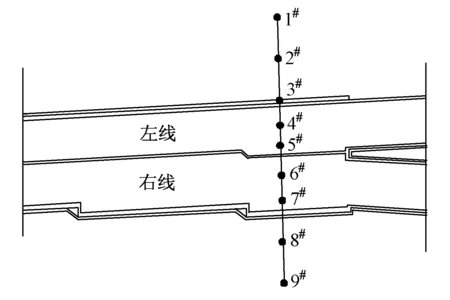

各施工步地表沉降曲线见图2。可见:随着隧道施工的进行V字形沉降槽曲线逐渐向下移动,沉降量越来越大,并且施工的影响范围也越来越大,隧道中心处地表沉降量最大,其值为28 mm。不同施工步地表沉降增量存在着显著的差异,其中第⑤,⑩这2步地表沉降增量分别增加了5.63,4.90 mm,占整个地表最大沉降量(28 mm)的38%。

图2 各施工步地表沉降曲线

对地表沉降进行监测的同时,也对地层中塑性区的发展进行了监测。在计算模拟施工过程中,开挖完导洞3和导洞4之后,隧道拱脚处开始出现塑性区,随着施工的进行塑性区面积逐渐扩大,主要沿隧道2个拱脚方向发展,所有导洞开挖完成之后,塑性区的面积基本不再增加。第⑦步截断局部临时支撑后,隧道两侧的地表开始出现拉伸破坏区,一直持续至整个施工结束。隧道全部开挖完成后周围土体均处于剪切破坏状态,塑性区主要集中在拱脚处,但是隧道上方塑性区并未贯通,表明对上方土体进行注浆加固,有效控制了上方土体的变形,限制了塑性区的发展。

3 现场实测

采用双侧壁导坑法(9导洞)对洨西区间隧道进行开挖时在地表设置了9个测点,对施工过程中地表的沉降变形进行了监测。测线长33 m。测点布置见图3。

图3 地表测点布置

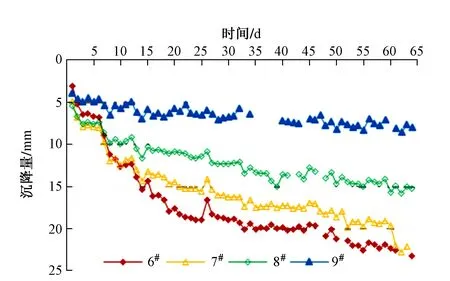

图4 右线地表监测沉降曲线

考虑到隧道开挖对地表变形的影响具有对称性,仅对右线测点(6#—9#)的沉降曲线(见图4)进行分析。由图4可见:越接近隧道中心地表沉降量越大,最大值为23.21 mm。与数值计算结果接近,说明数值计算结果对现场施工具有一定的指导意义。

4 控制措施

为减少导洞开挖及衬砌施工过程中产生的地表沉降,保护地表周边建筑物的安全,现结合数值模拟结果,提出如下控制措施:①在上部导洞开挖之前,对开挖面前部土体进行小导管超前预注浆,严格执行先加固后开挖。②导洞1和导洞2开挖完成之后,沿隧道两侧斜向上45°进行深孔注浆,同时在地表对数值计算中出现拉伸破坏的区域进行注浆加固。③在隧道两侧土体开挖完成之后,对导洞5和导洞6的拱脚处进行深孔注浆,提高土体强度,控制塑性区的发展。对中部核心土下部进行注浆加固,防止因塑性破坏而坍塌。④尽量减少拆除临时支撑及封闭二衬的时间,使支护结构尽早封闭成环,加强回填注浆工艺,及时填充初支和二衬之间的间隙,以控制地表变形在施工过程中不断增加。⑤加强施工过程中的现场监测,坚持信息化施工,及时反馈施工效果,调整技术措施。

5 结论

双侧壁导坑法(9导洞)开挖施工过程中第⑤步(开挖导洞8,施作初支及临时支撑)和第⑩步(浇筑剩余二衬结构,封闭二衬)的地表沉降增量相对较大。由此可见,缩短导洞8开挖后初支及临时支撑的施作时间和尽快使二衬封闭成环是控制地表沉降变形的关键。

隧道周边塑性区主要集中在拱脚部位,在下部导洞开挖之前应提前对拱脚部位进行深孔注浆加固,提高其强度。对隧道两侧地表土层注浆加固,提高其抗拉强度,防止发生拉伸破坏。

[1]王灏.城市轨道交通可持续发展的思考[J].宏观经济研究,2009(3):36-40,56.

[2]阳军生,刘宝琛.城市隧道施工引起的地表移动及变形[M].北京:中国铁道出版社,2002.

[3]李涛,韩雪峰,黄华,等.深圳富水复合地层地铁隧道暗挖施工引起地表沉降规律的研究[J].现代隧道技术,2014,51(2):76-82.

[4]王霆,刘维宁,张成满,等.地铁车站浅埋暗挖法施工引起地表沉降规律研究[J].岩石力学与工程学报,2007,26(9):1855-1861.

[5]丁静泽,陈建平.武汉地铁区间隧道地表沉降规律探讨[J].安全与环境工程,2011,18(5):11-14.

[6]黄灵强.厦门翔安大断面浅埋软土隧道CRD法开挖变形控制研究[J].铁道建筑,2014,54(2):59-62.