社交媒体、网民心态与网络非制度化政治参与

——以微博为例的实证研究

2018-06-02唐嘉仪

张 宁 唐嘉仪

一、问题意识、文献回顾与关键概念

政治参与作为政治学一个核心概念,其思想起源可以追溯到古希腊时期政治学说。如杜威对一个民主社会的构想是一个平等的社会,人们运用理性思维程序以发展共同的目标[1]。美国著名政治学家亨廷顿和纳尔逊对政治参与的概念进一步拓展,认为政治参与是“平民试图影响政府决策的活动”[2]。《布莱克维尔政治学百科全书》则将政治参与定义为“参与制定、通过或贯彻公共政策的行动”以及“将个人的意见集合起来,实现政治意志的过程”[3]。国内学者对政治参与概念的讨论同样十分丰富,整体的概念定义从美国政治参与思想中发展出来。

随着新媒体传播技术的不断进步和普及,依托互联网进行的网络政治参与成为新时代的重要讨论问题之一。网络政治参与指政治参与主体通过互联网,直接或间接地影响政府活动、公共决策、社会治理等与公共政治生活相关的行为。网络政治参与已经发展成为政治参与的一种重要形式组成和补充。但是,随着对政治参与研究的深入,以及政治参与理论本身的不断发展,研究也发现网络政治参与对社会现实政治生活产生的影响是多元的。

非制度化的政治参与现象与问题是转型时期中国需要关注的重要问题之一,一旦应对不力将给民主政治建设带来消极影响。[4]关于非制度化政治参与的定义,国内学者给出的答案大同小异。总的来说,非制度化政治参与可以概括性定义为一种采取不符合制度和法定程序来参与政治活动的行为和现象,是社会正常政治参与秩序以外的政治参与方式。非制度化政治参与与制度化的政治参与相对应,而非法政治参与则与合法政治参与相对应,非法政治参与一定是非制度化的,但非制度化的政治参与不一定是非法的。[5]尽管非制度化的政治参与不一定是违法的,但在政治参与的过程中往往会掺杂着一些扰乱社会秩序、破坏社会稳定、削弱社会公信力的行为和影响表现。亨廷顿认为,在一定的政治参与情况下,制度化程度越高,社会政治动乱的压力越小;反之,政治动乱的压力越大。[6]政治参与的非制度化程度提升,会对社会稳定带来极大挑战。

网络非制度化政治参与在国内外研究中常被等同于“网络抗争”“网络行动”。杨国斌把“网络抗争”定义为“公民通过网络和其他新型通讯技术而开展的抗争性活动”[7],班尼特和赛格博格认为社交媒体使抗争政治从传统的集体行动演进至个人化的联结行动[8]。在对网络抗争现象的研究中,网络抗争过程中的负面情绪成为学者研究的重点议题之一。网络成为负面情绪的重要生成、传播和扩散途径,尤其是当社会现实利益表达渠道不完善时,网络成为负面情绪的集散地,而负面情绪的聚集可能又会促使网络抗争性事件的发生[9]。

以参与平台为区分标志,基于社会化媒体开展的公民政治参与有三种类型,包括论坛政治参与、微博政治参与和社会网络政治参与[10]。由于微博用户数量巨大,其对整个网络政治参与的生态结构和传播环境都有着尤为深刻的影响。以微博为代表的社交媒体出现使得网络政治参与出现了一种新的态势——“依势抗争”取代了“以理抗争”和“以法抗争”——只要可以在网络上制造出“情感爆点”,那么舆论很容易会集聚成一股强大的力量,并掌握话语主导权。[11]这与勒庞对“乌合之众”的描述相类似——“由于目前群众拥有庞大的势力,因此,如果有一种意见赢得了足够的声望,使自己能够得到普遍接受,那么它很快便会拥有强大的专制权力,使一切事情全要屈服于它,自由讨论的时代便会长久地消失”[12]。情绪渲染效应使得网络环境的政治参与容易具有非理性和群体性的特征,微博对网民政治参与的影响不仅是显著的,也是特殊的。

关于网络与非制度化政治参与的研究从数量上看十分丰富但研究结论众说纷纭,而关于网络使用是否为造成非制度化政治参与的直接原因?网络的使用具体来看如何影响公民的非制度化政治参与行为……学者们对这些问题的研究从结论来看存在比较大的分歧,但无论如何,互联网的接入和发展的确促进了民众的政治价值观转型,为群体性抗争事件及其他非制度化政治参与提供了新的机会和平台[13],而具体来看这种影响路径应该如何被呈现仍然有待进一步探讨和研究。

网络用户的心理状况如何对其政治参与行为产生影响?心理和情感因素在多大程度上作用于用户本身的政治参与行动选择?王少南以网民心态作为观察对象,从热点舆情事件中的舆情表现切入,探讨网民社会心态如何影响舆情事件的发展。[14]。韩晓宁和吴梦娜的研究以微博作为观察对象,发现重度微博使用并不意味着高度政治参与,媒体接触过程中的心理因素更能影响政治参与。[15]应星认为非制度化政治参与真正的驱动力是集体行动中的情感因素。[16]张建荣等也指出社会不满情绪是导致人们参与非制度化政治参与活动的重要动因。[5]从非制度化政治参与的特征来看,情绪化本身就是非制度化政治参与行为的一种典型表现。有学者直接指出:“一个网络事件产生、发展、高潮、结束的历程就是一个情感动员完整的持续过程。”[11]心理、情感和情绪因素不仅可能对人们的政治参与行为产生动员作用,而且还可能在情绪渲染的作用下暗示自身参与行为的合理性,即使实际上他们的行动可能是不合理甚至是不合法的。可见从情感和心态的角度分析社交媒体传播环境下网民的网络政治参与问题,具有理论和逻辑的合理性。从目前的研究来看,关于社交媒体的情绪研究多集中在对极端情绪问题的关注,缺乏对网络使用者心态的深入探讨。综上,本研究认为,通过量化的方法,以微博为例在“社交媒体”和“网络非制度化政治参与”之间可以试图寻找一条产生影响力的路径,并试图从情感和心理的角度进行切入,分析使用社交媒体的网民心态是否对用户的网络非制度化政治参与产生影响。

二、研究设计、方法说明和研究假设

(一)关于研究方法与数据

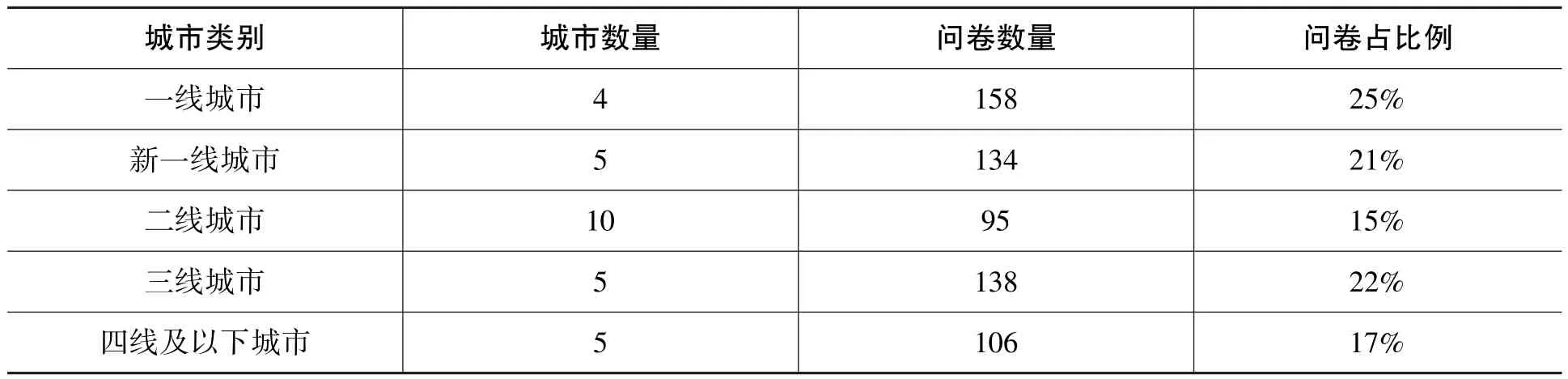

本研究使用问卷调查法,采用配额抽样的方法,在全国范围内按照各省份微博使用人数的人口比例[17]进行配额,按照2017年中国城市等级划分方式抽取29个城市单位,通过配额抽样和雪球抽样的方式派发网络问卷,由一线城市开始,在一级城市中派发问卷完成配额后进入下一级城市派发,在各级城市内部,通过方便抽样的方式选取能获取样本的城市进行问卷发放,以此类推的方式共完成631份网络问卷。以“过去一个月内是否使用过微博”为标准,选取其中430名微博使用者样本作为研究对象,各城市派发问卷配额情况以及填答者基本统计信息如表1和表2。利用IBM SPSS Statistics 20进行计算,Cronbach's Alpha为0.883,问卷调查的信度较高;通过因子分析计算出KMO值为0.751且sig小于0.05,变量之间相关性较强。

表1 各级城市问卷配额情况(N=631)

(二)本研究中涉及的变量

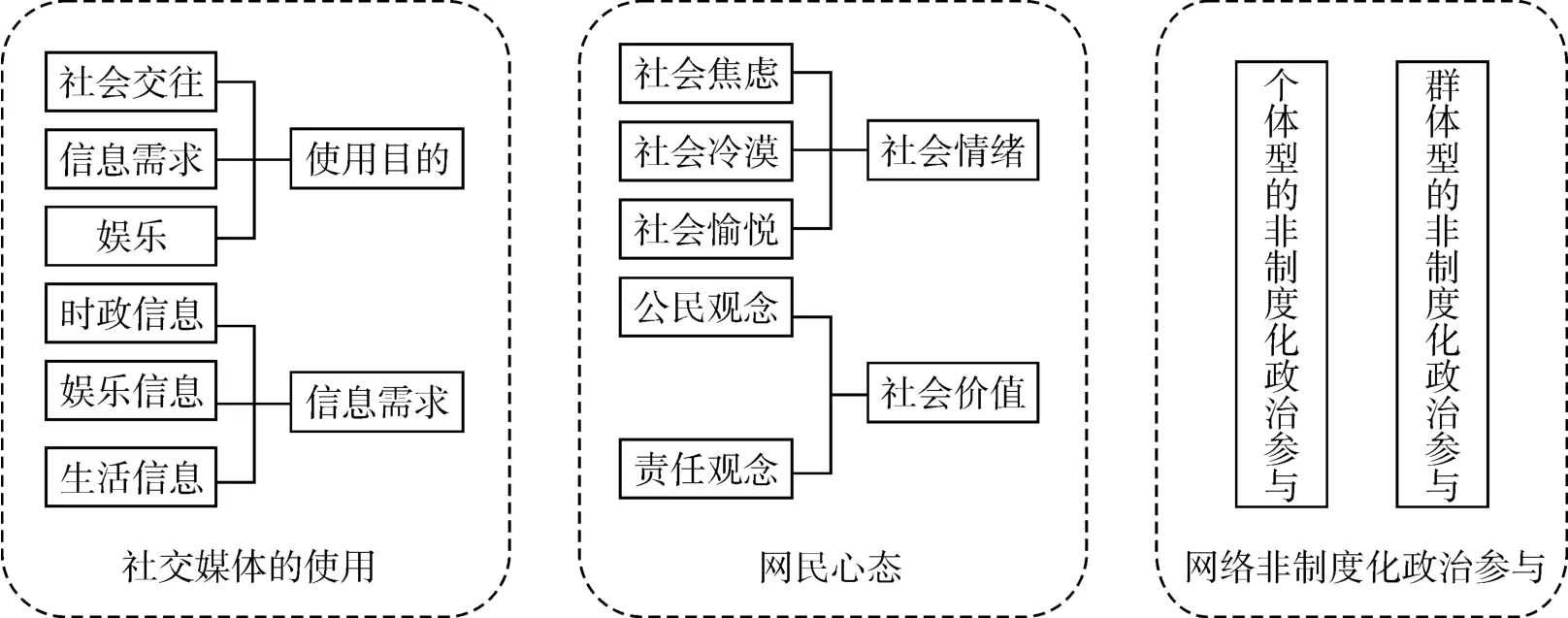

本研究的自变量为社交媒体使用和网民心态,因变量为网络非制度化政治参与行为。其中社交媒体的使用包括了“使用目的”和“信息偏好”两个子变量。根据“使用与满足”理论,人们使用媒介都是出于某种特别目的和功能需求,比如娱乐需求、信息需求、社会交往需求等,社交媒体与其他网络媒介相比,其社交功能尤其突出,在此次研究中社交媒体的使用目的细分为三大类型:①社会交往的目的;②信息需要的目的;③娱乐的目的。而信息需求则同样细化为三方面:①时政类信息;②娱乐类信息;③生活类信息。

《中国社会心态研究报告》主编王俊秀将“社会认知”“社会情绪”“社会价值观”“社会行为倾向”等四个指标作为研究社会心态的二级指标,下设30个三级指标。[18]在本次研究中,根据研究目的笔者选取社会心态二级指标中的“社会情绪”和“社会价值”两个指标,其中社会情绪又包括社会焦虑、社会冷漠、社会愤恨、社会痛苦等;社会价值则是一个社会表现出的对一些方面的社会性肯定。[18]在王俊秀提出的社会心态二级指标中,社会价值又包括国家观念、道德观念、公民观念、公民观念、责任观念、权力观念、文化观念等。王衡和季程远根据行动场所和组织化程度两个维度对非制度化政治参与进行划分,对于非制度化政治参与的分类,认为在线上虚拟空间上根据非制度化政治参与行为的组织化程度,可以分为个体型(发帖批评政府)和群体型(讨论集体行动)两大类[19],群体型的非制度化政治参与较之于个体型而言更容易发展成为大规模的抗争运动。

围绕本次研究的逻辑思路,笔者以“社会焦虑”“社会冷漠”和“社会愉悦”作为“社会情绪”的具体指标,这三种情绪分别代表了社会情绪中比较具有代表性的消极、中性和积极的情绪类型。“社会焦虑”指的是对社会问题以及其他社会普遍现象的不安、担忧、害怕、恐惧、恐怖等不同程度的情绪;“社会冷漠”则是人们对社会问题和社会现象的无所谓、无情绪、漠然、无视、不关心、不为所动等的情绪,而“社会愉悦”是对社会问题与社会现象所表现出的幸福、开心、快乐、自豪、满意等情绪。另外,研究以“公民观念”和“责任观念”作为“社会价值”的具体指标:“公民观念”指的是公民个人对自己国家主人地位、应享权利和应履行义务的认识和态度;“责任观念”则意指公民个人关于对社会负责的意识和想法。这两项指标都是社会心态中重要而积极的政治心态,政治心态又是影响人们政治参与行为的重要指标。

综上,本次研究共包含6组变量,共11个具体子变量,具体的研究变量和具体子变量体系如下图:

图1 本研究涉及的变量和子变量

(三)关于变量的编码和赋值

此次研究中的控制变量包括性别、年龄、收入以及学历水平。在关于因变量“网络非制度化政治参与”的问卷和测量中,参考王衡等人的研究,根据受访者在问卷中对“是否在网上批评政府官员或政策(代表个体型网络非制度化政治参与)和“是否在网上讨论过游行/示威/静坐/暴力抗法/群体性事件”(代表群体型网络非制度化政治参与)的回答建立两个(0,1)编码的二分变量。(说明:“/”代表并列关系,只要选择其中一项即视为“是”,下同)

第一组自变量为社交媒体使用目的,测量指标包括:①社会交往目的。“过去一周内通过微博发私信/评论提及其他人/转发微博并提及其他人/分享微博内容到其他媒体平台/回复评论”。②信息需求的目的。“过去一周内通过微博浏览新闻/搜索信息/查找新闻热点/查看热搜榜/关注新的微博新闻账户”。③娱乐的目的。“过去一周内通过微博玩游戏/看视频/购物/听音乐/看娱乐新闻”。在上述两项指标中,每项选择“是”则赋值“1”,“否”则赋值“0”,最终得到取值范围[0-5]。

第二组自变量为社交媒体信息偏好,测量指标包括:①时政信息。“在微博上经常关注群体性事件/贪污腐败新闻/政府政策/领导人动态/国际关系新闻”。②娱乐信息。“在微博上经常关注名人八卦/幽默、搞笑信息/游戏更新信息/电影电视节目介绍/‘鸡汤文’”。③生活信息。“在微博上经常关注物价信息/健康信息/求职信息/住房信息/旅游信息”。在上述三项指标中,每项选择“是”则赋值“1”, “否”则赋值“0”, 最终得到取值范围[0-5]。

第三组自变量为网民的社会情绪,测量指标包括:①社会焦虑。“感觉社会充满让人紧张的事/感觉社会充满矛盾和不公/对社会失去信心/觉得社会将会发生不幸的事/为社会感到不安和忧虑”。②社会冷漠。“感觉社会的事与我不相关/不关心社会热点/没兴趣参与讨论热点事件/感觉不到社会有重要的事情/社会上的事情无法引起我的兴趣”。③社会愉悦。“对社会感到满意/喜爱生活的社会/在社会中时常感觉到快乐/在社会中时常感觉到放松/为生活在这个社会而感到自豪”在上述三项指标中,每项选择“是”则赋值“1”,“否”则赋值“0”,最终得到取值范围[0-5]。

最后一组自变量为网民的社会价值,测量指标包括:①公民观念。“认同公民社会价值观/关注公共事务/熟悉公民的权利和义务/愿意参与公共事务活动/维护公共利益”。②责任观念。“感觉到对社会的义务/感觉到对他人的义务/认同正义的原则/愿意为社会做出奉献/坚持道德上正确的主张”。在上述两项指标中,每项选择“是”则赋值“1”,“否”则赋值“0”,最终得到取值范围[0-5]。

(四)关于研究问题和假设

围绕上述列出的研究变量和具体指标,本研究试图回答三个主要问题:

Q1:社交媒体的使用是否影响网民的网络非制度化政治参与行为?如有影响,具体的影响路径呈现的图景如何?

Q2:社交媒体使用过程中出现的网民心态是否影响用户的网络非制度化政治参与?

Q3:对不同类型的网络非制度化政治参与来说,社交媒体的使用以及社交媒体使用者的网络心态所发挥的作用是否存在差异?

根据现有的研究成果,基于上述研究问题以及本文涉及的核心变量和具体指标,本研究提出如下研究假设:

H1:社交媒体的使用目的和信息需求与用户网络非制度化政治参与都存在相关关系,社会交往和娱乐的使用目的以及娱乐信息和生活信息的需求会减少用户的网络非制度化政治参与;信息需求的使用目的和时政信息的需求会增加用户的网络非制度化政治参与。

H2:社会焦虑、社会冷漠和社会愉悦,以及公民观念和责任观念与用户的网络非制度化政治参与均存在相关关系,社会焦虑、社会公民观念和价值观念会增加用户的网络非制度化政治参与;社会冷漠和社会愉悦情绪则会减少用户的网络非制度化政治参与。

H3:社交媒体的使用目的、信息需求,网络用户的社会情绪、社会价值观念与用户的两种网络非制度化政治参与的相关性有差异。

H4:性别、年龄、月收入水平、学历结构等统计变量与用户的两种网络非制度化政治参与的相关性有差异。

(五)关于分析方法

根据因变量的取值特征,笔者采用二分类逻辑回归(binary logistic regression)对微博使用者的网络非制度化政治参与行为进行概率预测。其表达公式为:

Logit(个体型/群体型网络非制度化政治参与)=a+b1控制变量+b2社交媒体使用目的+b3社交媒体信息偏好+b4社会情绪+b5社会价值

三、数据统计、回归分析和结构方程计算

笔者采用问卷调查方式进行数据收集,网络非制度化政治参与二分类变量的logistic回归采用SPSS24.0,结构方程的计算软件使用Mplus7.0。

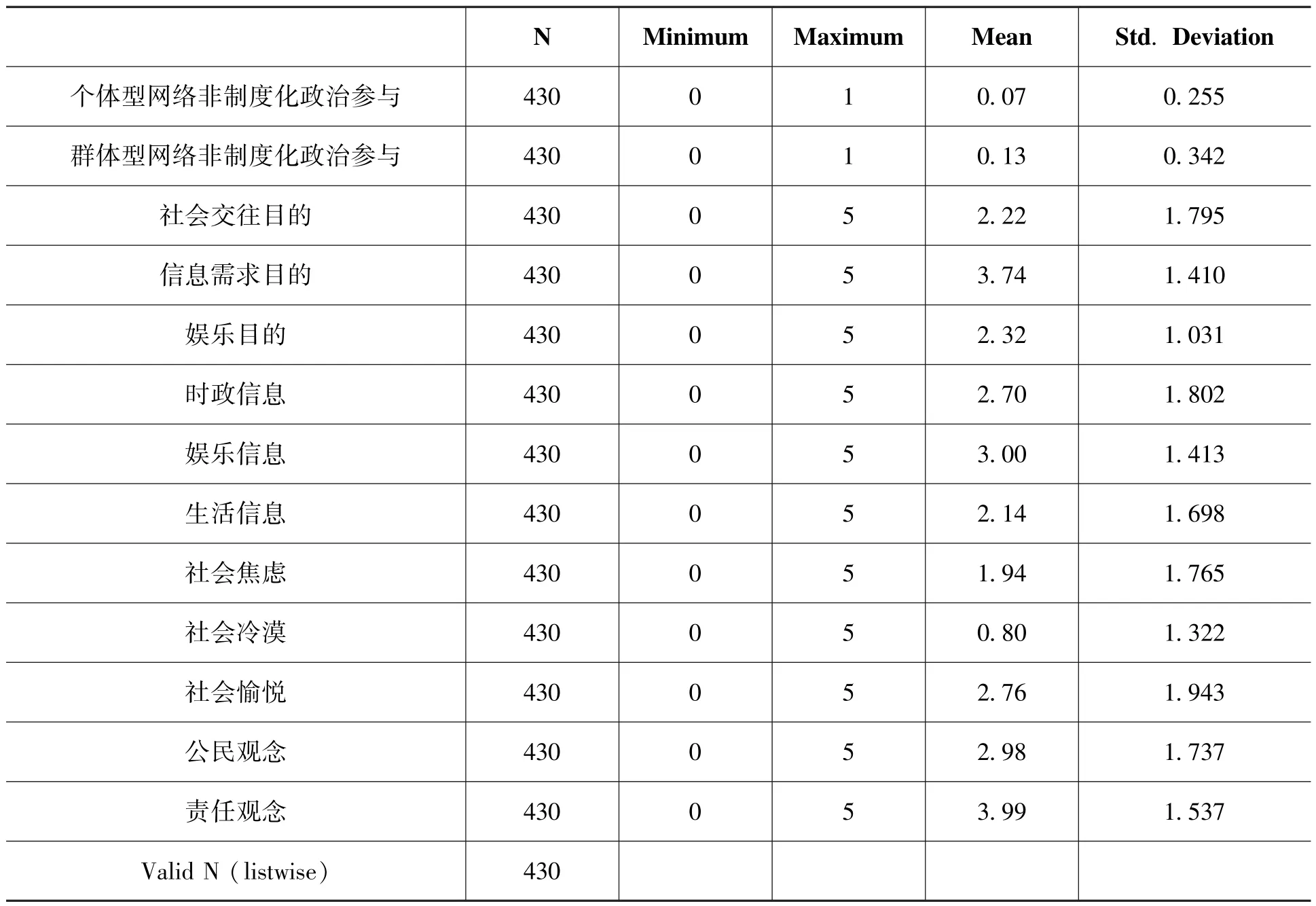

(一)描述统计:自变量与因变量

从基本统计数据可以发现,在二分变量[0-1]之间,个体型网络非制度化政治参与的平均得分为0.07,群体型网络非制度化政治参与的平均得分为0.13,受访样本中参与过群体型网络非制度化政治参与的人数略高于参与过个体型网络非制度化政治参与的微博使用者。由此可见,以新浪微博为例,基于社交媒体的网络非制度化政治参与水平总体较低,与现实情况比较一致。从11个自变量[0-5]的赋值计算可以发现,样本用户的微博使用目的得分最高是信息需求的目的,社会交往目的和娱乐目的得分近似。微博用户的娱乐信息需求得分最高,其次是时政信息,生活信息偏好得分最低。在关于社会情绪的赋值计算中,社会愉悦的得分显著高于社会焦虑和社会冷漠,社会冷漠的得分是自变量中最低的;而社会价值观念中的责任观念得分高于公民观念,同时也是自变量中得分最高的。

表2 统计变量描述(自变量与因变量)

(二)回归方程计算:个体型和群体型网络非制度化政治参与的影响因素

将个体型和群体型网络非制度化政治参与分别作为因变量,社会交往目的、信息需求目的、娱乐目的、时政信息、娱乐信息、生活信息、社会焦虑、社会冷漠、社会愉悦、公民观念、责任观念、性别、年龄、收入和学历作为自变量,开展网络非制度化政治参与二元logistic回归分析。

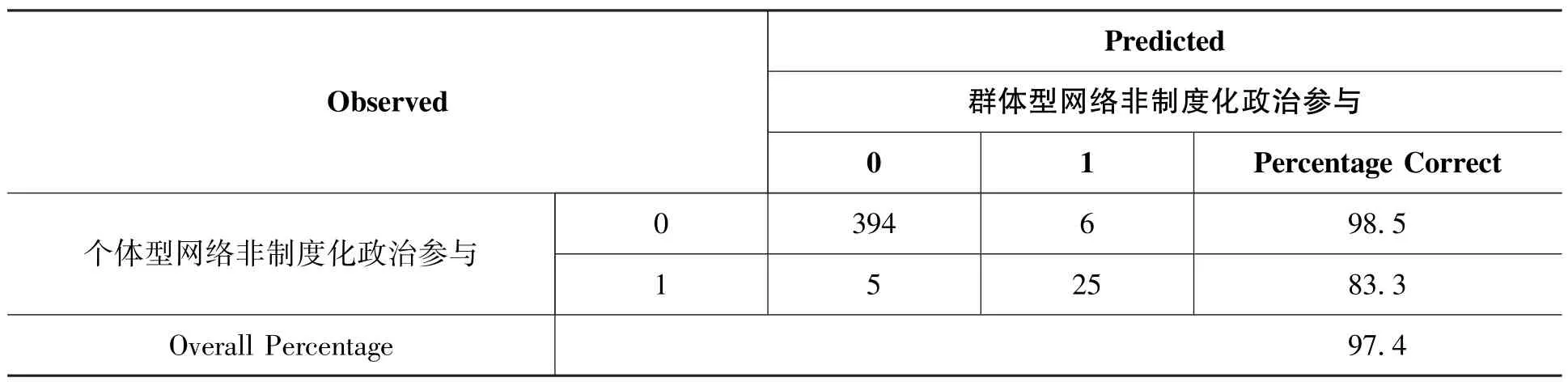

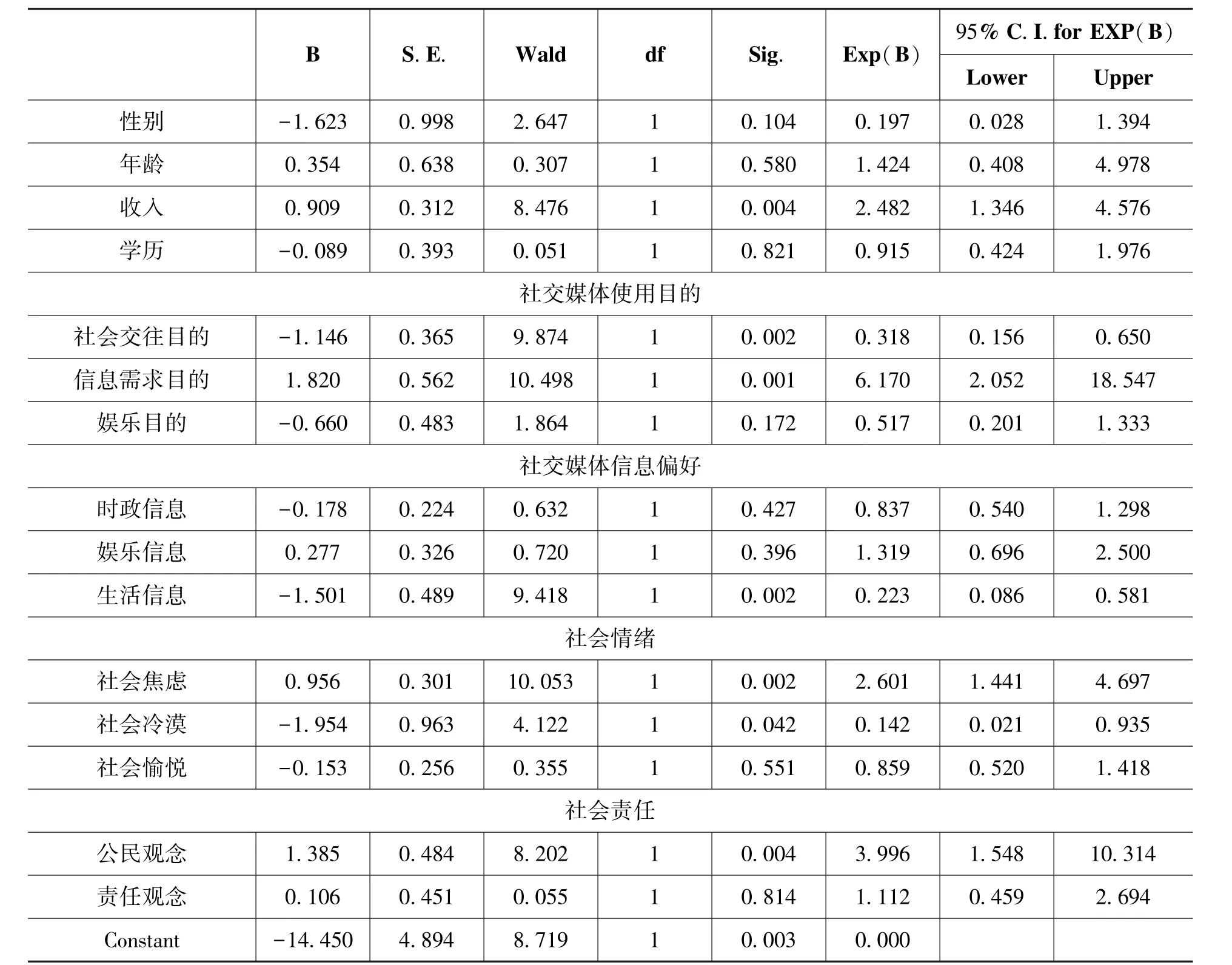

首先是个体型网络非制度化政治参与的二元回归。如表3,通过Logistic回归后,发现个体型网络非制度化政治参与回归方程的预测准确度为97.4%,其中特异度98.5%,灵敏度83.3%。

表3 个体型网络非制度化政治参与预测拟合度结果

从个体型网络非制度化参与来看,与性别无关,与年龄无关,与收入呈正向回归,收入每增加一个单位,个体型增加0.909个单位,与学历无关,与社会交往目的、生活信息、社会冷漠均呈明显的负向回归关系,与信息需求目的、社会焦虑、公民观念均呈明显的正向回归关系。

表4 个体型网络非制度化政治参与变量方程

最终的预测模型为:

P(个体型网络非制度化政治参与)=-14.450+0.909×收入-1.146社会交往目的+1.820×信息需求目的-1.501×生活信息+0.956×社会焦虑-1.954×社会冷漠+1.385×公民观念

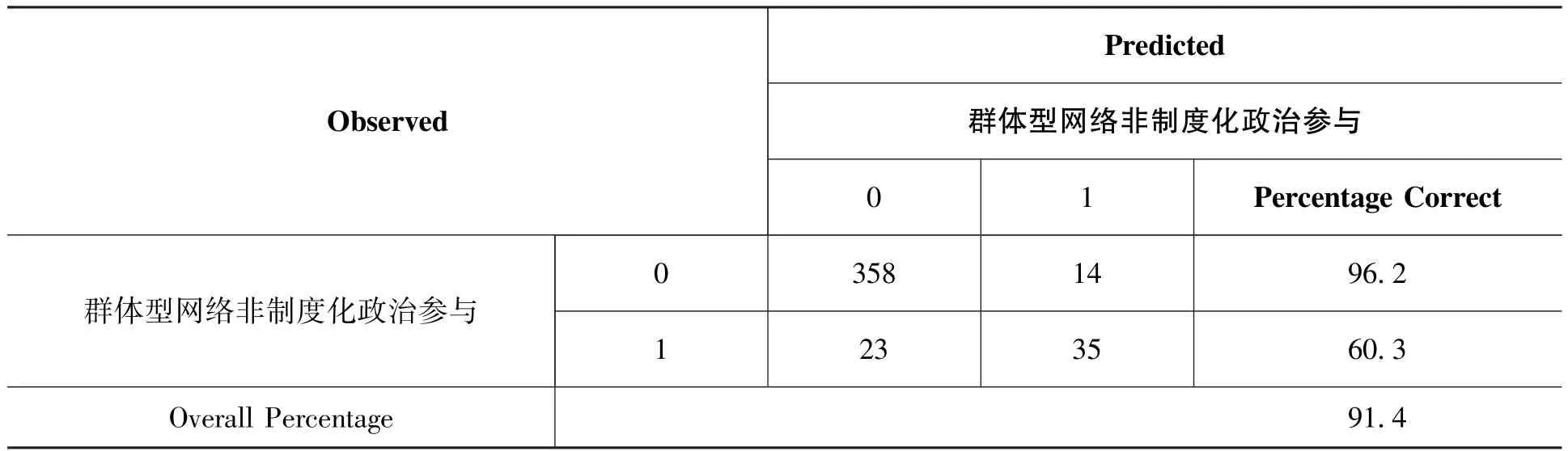

接下来是群体型网络非制度化政治参与的二元回归。如表5,群体型网络非制度化政治参与回归方程的的确性为91.4%,特异度为96.2%,灵敏度为60.3%。

表5 群体型网络非制度化政治参与预测拟合度结果

群体型网络非制度化政治参与与性别呈正向回归,即女性高于男性,女性是男性的10.069倍。与收入呈明显的负向回归。与时政信息、公民观念呈明显的正向回归关系,而与娱乐信息、社会愉悦呈明显的负向回归关系。

表6 群体型网络非制度化政治参与变量方程

最终的预测模型为:

P(群体型网络非制度化政治参与)=-3.902+2.309×性别-0.551×收入+0.575×时政信息-1.248×娱乐信息-0.711×社会愉悦+0.337×公民观念

(三)结构方程:个体型和群体型网络非制度化政治参与的影响路径分析

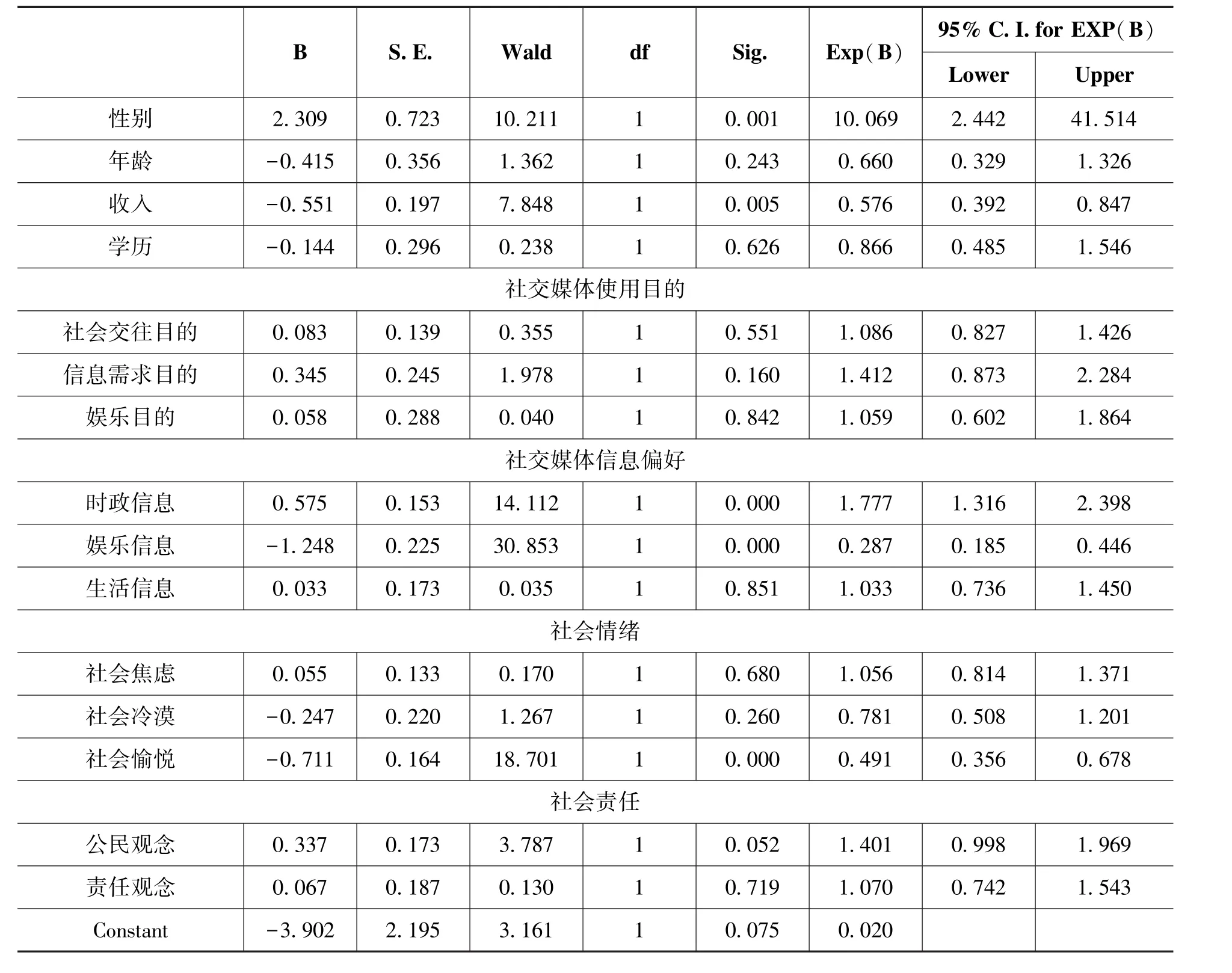

进一步开展结构方程(表7),其中Y1代表个体型网络非制度化政治参与,Y2代表群体型网络非制度化政治参与,结构方程计算结果如下。

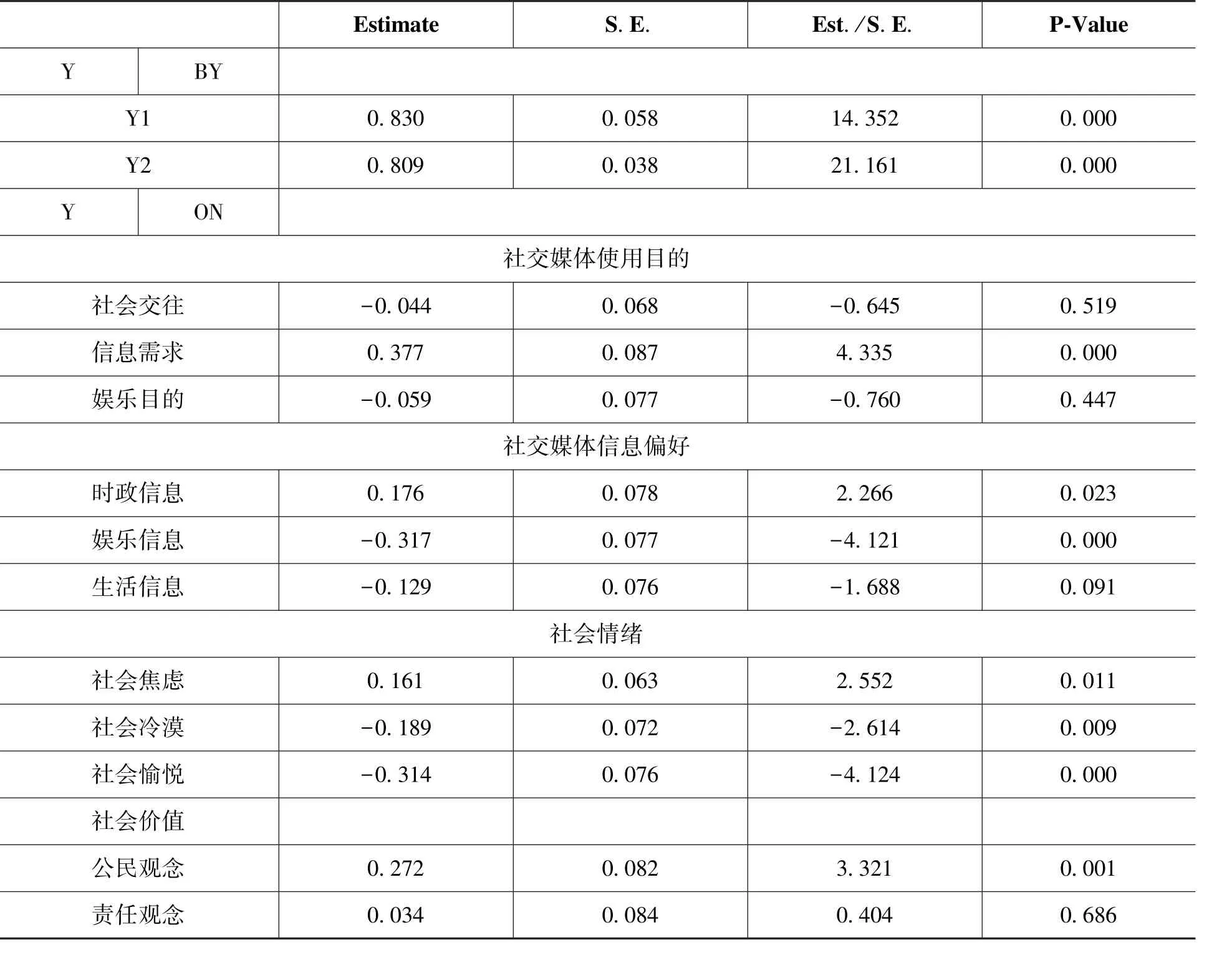

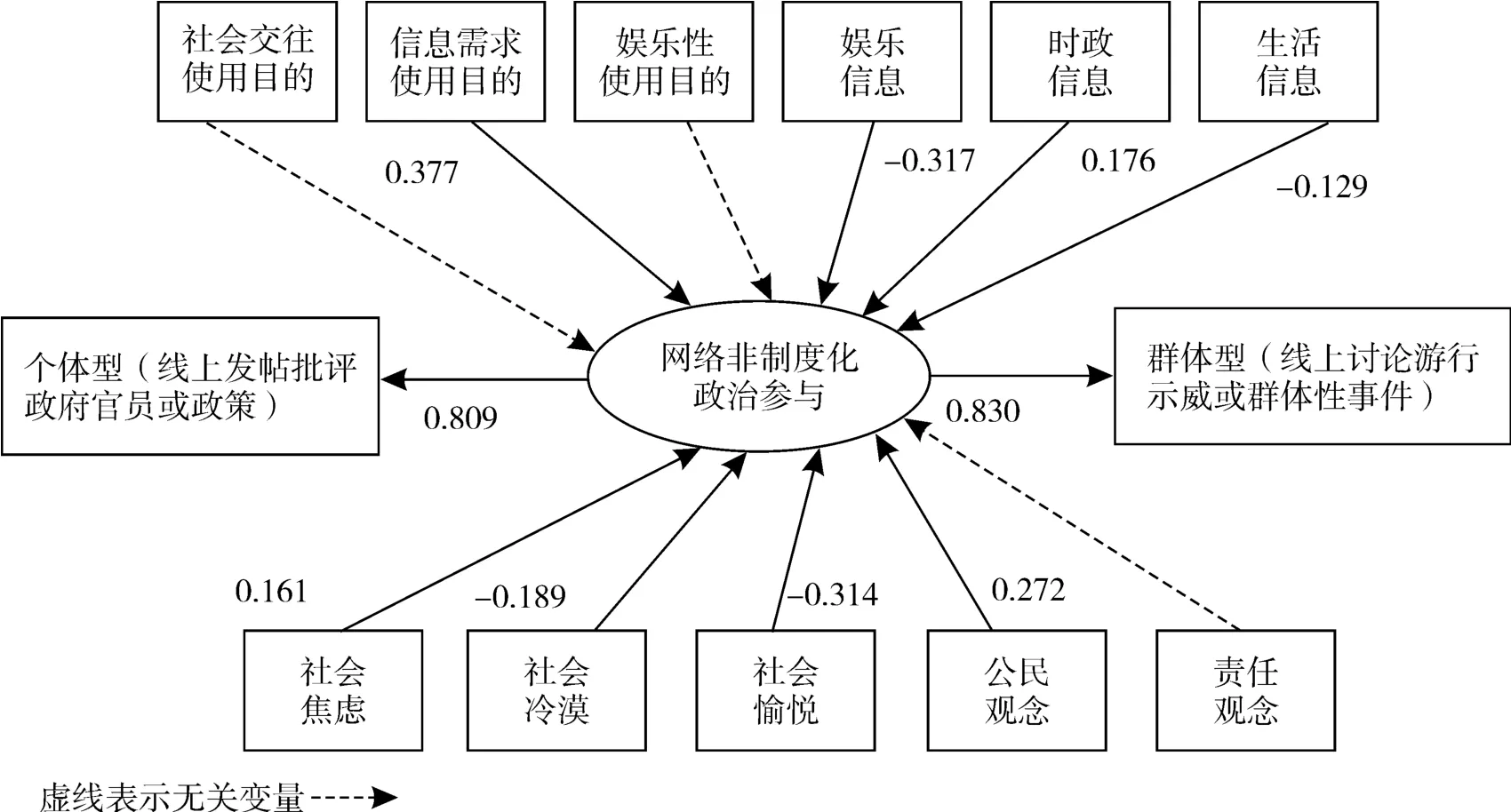

进一步将Y1和Y2进行整合,开展结构方程分析,发现Y1(个体型)和Y2(群体型)对Y(网络非制度化政治参与)均呈明显的正向相关关系,且相关系数较高。Y与信息需求目的、时政信息偏好、社会焦虑和公民观念均呈明显的正向回归关系,而与娱乐信息偏好、生活信息偏好、社会冷漠和社会愉悦均呈明显的负向回归关系(如图2),社会交往使用目的和娱乐性使用目的(社交媒体使用目的)以及责任观念(社会价值)为无关变量。结构方程计算结果与研究假设基本一致。

表7 网络非制度化政治参与结构方程计算

图2 网络非制度化政治参与结构方程模型

四、研究发现:对研究假设的验证结果与分析

(一)研究假设一验证:社交媒体使用与网络非制度化政治参与

结构方程计算结果显示,社交媒体使用中的信息需求目的(社交媒体使用目的)和时政信息偏好(社交媒体信息偏好)与网络非制度化政治参与呈正向回归关系,也就是说,信息需求目的越明显、时政信息偏好越高,微博用户的网络非制度化政治参与可能性越大。娱乐信息偏好和生活信息偏好(社交媒体信息偏好)则与网络非制度化政治参与呈负向回归关系,即娱乐信息和生活信息偏好越高,微博用户的网络非制度化政治参与可能性越小。上述结果与研究假设一相一致,但关于社会交往目的和娱乐目的与网络非制度化政治参与的关系假设不成立。

班尼特和赛格博格认为,社交媒体对大规模、持续性抗争行动的最重要影响之处表现为社交媒体赋予了每一个人影响整体行动的力量,在这个过程中可以看到抗争政治从传统的集体行动演进至个人化的联结行动。[20]相比起微信和QQ等国内用户数量同样十分庞大的社交媒体,微博的媒体属性更明显,微博不仅是一个社交工具,也是一个信息搜索和分享的平台,比如微博热搜榜、“新鲜事”等工具帮助用户快速方便地检索得到各类信息。而信息需求越突出的用户,则呈现出越大可能性参与网络非制度化政治参与,如发帖批评政府官员或政策、讨论游行、示威等群体性行动。同时,对时政信息越关注,这种行动的可能性同样越高;但是当用户对信息的需求更偏向娱乐、生活类的信息时,这种网络非制度化政治参与的可能性就会削弱。

(二)研究假设二验证:网民心态与网络非制度化政治参与

根据结构方程计算结果,微博用户的网络非制度化政治参与与网民社会心态中的社会焦虑(社会情绪)和公民观念(社会价值)均呈明显的正向回归关系,社会焦虑情绪越高、公民观念越高,其参与网络非制度化政治参与的可能性越高。社会冷漠和社会愉悦(社会情绪)与网民的非制度化政治参与均呈明显的负向回归关系,但责任观念(社会价值)和网民的非制度化政治参与无关。研究假设二被大部分验证成立。

民众的消极政治心理是非制度政治参与的重要动因。[21]有研究指出,当网络政治参与日益发达,而相应责任追究机制尚未建立起来时,公民政治参与呈现出非理性特点,容易受情绪左右,在社交媒体上发布的政治参与的言论甚至可能并非自身意愿的真实映射。[22]从调查结果来看,社会情绪这一网民心态内容的确对用户的网络非制度化政治参与产生明显的影响。当微博用户感知得到的社会焦虑越高,同时社会冷漠和社会愉悦的情绪较低,那么他们越有可能在微博上产生一些非制度化的网络政治参与行为。正如康德在《纯理性批判》中所说的,人的理性是有限的,这种有限性表现在消极的情绪上,所产生和运作的理性一般也是消极的。[23]

目前已经发展起来的制度化政治参与途径主要包括网络政治表达、网络政治监督、网络政治结社和网络政治动员几类[24],但从应用现状和实际效用的情况来看,并非所有制度化的网络政治参与都具有实质性效用,在程序正义的有序性和实质正义的有效性二维结构下,目前国内的网络政治参与表现为三种主要形态特征:实质无序性且实质无效性、实质有序性且消极有效性、实质有序性且积极有效性。[25]也就是说,目前的网络政治参与从实践情况来看,无法绝对实现程序正义的有序性和实质正义的有效性二元统一,一些网络政治参与的手段从程序正义的角度来看是有序的但是并不具有实质有效性,使得一些网民开始寻求新的网络政治参与途径,而这些途径则很可能是非制度化的,即在程序正义层面来看不具有有序性。

(三)研究假设三验证:社交媒体使用、网民心态与两种网络非制度化政治参与的差异关系

逻辑回归分析结果显示,社会交往目的和娱乐目的(社交媒体使用目的)均为个体型网络非制度化政治参与的独立影响因素(P<0.05),但社交媒体使用目的的三个具体变量均不是群体型网络非制度化政治参与的独立影响因素。社交媒体信息偏好不是个体型网络非制度化政治参与的独立影响因素,但是社交媒体信息偏好中的时政信息偏好和娱乐信息偏好两个具体变量均对群体型网络非制度化政治参与具有独立影响的作用(P<0.05)。社会愉悦(社会情绪)对个体性网络非制度化政治参与不存在独立影响作用,但对群体型网络非制度化政治参与具有独立影响作用(P<0.05);相反,社会情绪中的另外两个变量(社会焦虑和社会冷漠)则与群体型网络非制度化政治参与无关,但均为个体型网络非制度化政治参与的独立影响因素(P<0.05)。社会价值中的公民观念变量同时为个体型和群体型网络非制度化政治参与的独立影响因素(P<0.05),但社会价值中的责任观念则同时不与两类网络非制度化政治参与存在独立影响的作用。研究假设三验证成立。

(四)研究假设四验证:统计变量与两种网络非制度化政治参与的差异关系

关于收入、年龄、学历等统计变量对网络非制度化政治参与行为的影响已有不少学者讨论,但目前的研究缺少对不同类型(如个体型和群体型)的网络非制度化政治参与进行分别探讨。关于性别对网络非制度化政治参与行为的影响目前的研究讨论较少,本研究发现女性更倾向于参与群体型的网络非制度化政治参与,主要与两个原因相关:一是现实政治生活本质上仍然由男性主导,社交媒体提供的虚拟环境成为女性抗争的重要公共空间;二是近年来国内女权运动发展迅速,政治参与平等是女权运动争取性别平等的核心诉求之一。从调查情况来看,收入对群体型网络非制度化政治参与的影响更为明显,月收入水平低的微博使用者更可能在网络上参与组织化程度较高的群体型非制度化政治参与行为。对他们来说,网络政治参与不仅意味着意见的表达,也是代表着利益的抗争。而从学历层面来看,学历越高者对政治知识和参与的需求也越大,而当制度化的网络政治参与手段无法满足其参与公共事务的需求时,其个体型非制度化政治参与行为发生的可能性也会越高,但较高的思辨能力使得他们不一定会参与组织化程度高的群体型网络非制度化政治参与活动。

从逻辑回归的结果来看,微博的使用会在某程度上扩大网络非制度化政治参与行为,在四个统计信息变量(性别、年龄、月收入、学历结构)中,性别变量同时是个体型和群体型网络非制度化政治参与的独立影响因素(P<0.05),但回归路径相反。在个体型网络非制度化政治参与中,女性个体型网络非制度化政治参与的可能性低于男性,而在群体型网络非制度化政治参与中,女性的参与可能性高于男性,是男性的10.069倍。年龄变量对两类网络非制度化政治参与均不存在独立影响的作用。月收入水平不是个体型网络非制度化政治参与的独立影响因素,是群体型网络非制度化政治参与的独立影响因素(P<0.05),月收入水平越高,群体型网络非制度化政治参与的可能性越低。最后,学历结构是个体型网络非制度化政治参与的独立影响因素(P<0.05),学历越高的微博用户其个体型网络非制度化政治参与的可能性越大;但学历结构不独立影响群体型网络非制度化政治参与。研究假设四验证成立。

五、结论与讨论

从媒体技术自身发展的历史而言,社交媒体的出现使得不同利益群体的意见得以表达,甚至出现一些非制度化,即不具有程序正义性的政治参与行为,对旧有政治沟通模式产生了冲击。本研究主要围绕“社交媒体的使用——网民社会心态——网络非制度化政治参与”的路径展开问卷调查,调查结果显示:研究所选择四个核心自变量(社交媒体使用目的、社交媒体信息偏好、社会情绪、社会价值)均不同程度地对因变量(网络非制度化政治参与)产生显著的独立影响作用。从具体的指标来看,信息需求使用目的、时政信息偏好、社会焦虑、公民观念等四个具体自变量与网络非制度化政治参与呈正向回归关系;娱乐信息偏好、生活信息偏好、社会冷漠、生活愉悦等四个自变量则与网络非制度化政治参与呈负向回归关系。在具体的影响路径中,各个子变量对两种类型的网络非制度化政治参与的影响方式不同。以微博为例,在社交媒体使用中,使用目的主要对个体型网络非制度化政治参与的影响更为明显,社会交往目的强的微博用户更可能参与个体型网络非制度化政治参与行为,而微博信息偏好则对用户的群体型网络非制度化政治参与发生作用。网民不同的社会情绪与其自身不同类型的网络非制度化政治参与之间存在不同路径的回归关系。社会价值中的公民观念则同时对两种网络非制度化政治参与产生影响。统计变量方面,收入水平对组织化程度较高的群体型网络非制度化政治参与影响更显著;而学历结构则对组织化水平较低的个体型网络非制度化政治参与影响更为明显,女性相比起男性更倾向于参与群体型的非制度化网络政治参与,男性则在个体型网络非制度化政治参与方面的可能性更高。

然而,无论是以微博为代表的社交媒体使用,还是在社交媒体使用过程中出现的网民心态,其对网络非制度化政治参与的影响尽管是显现的,但归根结底社会现实(如社会分配制度、社会公共议题的处理和解决、公共政策的制定和执行)以及最重要的制度化的政治参与渠道设计)。才是引发社会群众不满情绪并产生非制度化政治参与行为的根本原因。

中国共产党的十九大明确提出下一阶段全面深化治理改革的目标之一在于加强和创新社会治理的新理念和新举措,重视社会治理智能化的实践,在数字传播时代,“数字治理”“数字政务”将成为中国特色社会主义政治的新时代特征。尽管网络非制度化政治参与不一定是非法的政治参与行为,但是对社会稳定、社会和谐与网络公共空间的良好有序治理存在潜在威胁和负面效应,未来的数字化公共治理不应该忽视现有的网络非制度化政治参与问题。尤其是以社交媒体为代表的网络非制度化政治参与尽管规模处于较低水平,但是有扩散普遍化的趋势,引导网民尽可能地通过程序正义(制度化)和实质正义(有效力)的网络政治参与渠道进行意见表达和公共事务讨论,是减少网络非制度化政治参与的必然路径。

[1] 詹姆斯·凯瑞.作为文化的传播.丁未译.北京:华夏出版社,2005:66.

[2] 塞缪尔·亨廷顿,琼·M·纳尔逊.难以抉择——发展中国家的政治参与.汪晓寿,吴志华,项继权译.北京:华夏出版社,1989:3-7.

[3] 戴维·米勒,韦农·波格丹诺.布莱克维尔政治学百科全书.邓正来译.北京:中国政法大学出版社,1992:609.

[4] 郭鹏.网络政治参与的非制度化陷阱及其应对——兼论网络反腐走向.前沿,2014,8:30-33.

[5] 张建荣,李宏伟,张维,李楷.当代大学生非制度性政治参与的行为特征及原因分析.兰州文理学院学报(社会科学版), 2008, 24 (2):103-105.

[6] 塞缪尔·亨廷顿.变化社会中的政治秩序.王冠华,刘为等译.上海:上海人民出版社,2011:42.

[7] 杨国斌.连线力:中国网民在行动.邓燕华译,南宁:广西师范大学出版社,2013:5.

[8] W.L.Bennett, A.Segerberg.The Logic of Connective Action.Cambridge:Cambridge University Press, 2013:114-147.

[9] 赵玉桥.网络抗争中网民负面社会情绪的传染与扩散.新闻研究导刊,2015,17:21-22.

[10] 付宏.基于社会化媒体的公民政治参与.北京:国家行政学院出版社,2014:60-85.

[11] 陈涛.关于网络行动中情感动员研究的文献综述及理论反思.东南传播,2016,2:83-86.

[12] 古斯塔夫·勒庞.乌合之众——大众心理研究.冯克利译.北京:中央编译出版社,1998:248.

[13] 季程远,王衡,顾昕.中国网民的政治价值观与网络抗争行为.文化纵横,2016,5:17.

[14] 王少南.当前网络空间的社会心态变化分析——基于热点舆情事件的分析.东南传播,2017,6:68-71.

[15] 韩晓宁,吴梦娜.微博使用对网络政治参与的影响研究:基于心理和工具性视角.国际新闻界,2013,11:88-102.

[16] 应星.“气场”与群体性事件的发生机制——两个个案的比较.社会学研究,2009,6:105-121.

[17] 中国产业信息网.2017年中国微博用户发展概况分析,2017-04-21.[2018-04-01]http://www.chyxx.com/industry/201704/516131.html.

[18] 王俊秀.社会心态的结构和指标体系.社会科学战线,2013,2:167-173.

[19] 王衡,季程远.互联网、政治态度与非制度化政治参与——基于1953名网民样本的实证分析.经济社会体制比较,2017,4:45-55.

[20] W.L.Bennett,A.Segerberg.The Logic of Connective Action.Cambridge.Landon:Cambridge University Press.2013:114-147.

[21] 谢俊春.论西部民族地区的消极政治心理与非制度政治参与.重庆工商大学学报(社会科学版),2009,1:1-5.

[22] 黄桥法.我国网络政治参与的治理困境与对策.求索,2012,11:194-195.

[23] 张世英等.康德的《纯理性批判》.北京:北京大学出版社,1987:50.

[24] 熊光清.中国网络政治参与的形式、特征及影响.当代世界与社会主义,2017,3:163-169.

[25] 戴均,徐文强.公民网络政治参与探究——基于有序性兼有效性二维结构的视角.社会主义研究,2017,3:103-109.