制度质量和产能利用率

——基于供给侧结构性改革视角的研究

2018-05-31冯伟

冯 伟

(东南大学 经济管理学院,江苏 南京 211189)

一、引言及文献综述

理清中国产能过剩出现的深层次原因,是有效推进产能过剩治理的基本前提。对此,国家高度重视对产能过剩的治理,如2013年出台了《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》;2017年召开的中央财经领导小组第十五次会议上,习近平做了“深入推进去产能,要抓住处置‘僵尸企业’这个‘牛鼻子’”的重要指示;李克强在2017年的国务院政府工作报告中也确定了当年去产能的目标。与此同时,国内外诸多学者也从学理层面对如何防治产能过剩问题进行了丰富的研究。

国外学者侧重于从市场角度来分析产能过剩的原因。学界普遍认为,产能过剩是市场经济条件下的正常现象,有可能是经济发展的惯性效应所致,即在短期内因市场不景气使得调整成本大于存储成本,进而导致生产结构不能及时优化而出现产能过剩现象(Stiglitz,1999);也有可能是策略性博弈使然,即在位企业将过剩的生产能力作为一种可置信的威胁,以此来阻止潜在进入者的进入(Spence,1977),或者借此机会向客户和合作伙伴显示其生产和经营的实力(植草益,2000)。

与之不同的是,国内学者大多是从政府失灵角度来探讨中国的产能过剩现象。例如,干春晖等(2015)从地方官员任期的角度探讨企业产能过剩的原因,认为只有构建多元化的地方官员绩效考核指标体系,适当加强地方官员异地交流,这才能提升产能利用率,进而化解产能过剩问题;沈坤荣等(2012)也认为,中国产能过剩问题主要是由现有政绩考核制度所导致的;江飞涛等(2012)则认为,在体制扭曲的背景下,各地区对于投资的补贴性竞争是导致产能过剩最为重要的原因,而要从根本上解决产能过剩问题,需要进一步推进土地产权、环境保护体制、金融体制、财政体制等方面的改革;徐朝阳等(2015)、范林凯等(2015)认为,要从根本上化解产能过剩问题,需加快产能过剩行业的市场化改革进程,破除政府干预藩篱,建立公平竞争的市场环境。

上述文献为我们理解产能过剩问题奠定了重要的基础,但遗憾的是,这些研究也存在着一些不足之处或需要改进的地方。当前,虽然中国政府为了解决产能过剩问题出台了一系列配套制度和相关政策措施,但事实上政府采用的各种政策措施的政策效果并未能够如愿(干春晖 等,2015;徐滇庆 等,2016),反而陷入了“过剩、调控、再过剩、再调控”的怪圈(徐朝阳 等,2015),以至出现了“治理来、治理去,效果不彰,事与愿违”的困境(徐滇庆 等,2016)。面对产能过剩表现出的普遍性、长期性和复杂性等典型特征(程俊杰,2015),我们有必要从制度设计以及制度运行的本身状况的角度来考察制度实施的具体效果,即制度质量对于化解产能过剩和提升产能利用率具有何种作用和意义。

现有文献指出,政府管制、政府锦标赛竞争、政绩考核不合理等多方面的制度因素是导致中国产能过剩的主要诱因(罗弘毅,2017;杨其静 等,2016;沈坤荣 等,2012),但是就制度论制度,或者未评析制度运行的具体状况就给出中国产能利用率不高的原因判断则是不充分的。如同经济增长并不意味着经济发展,一项制度或政策并不意味着就能推动现实经济发展,或者当出现问题时就简单归结为制度原因或体制原因,而不去深入探析制度运行的效率或质量,这就难以给出有效的化解产能过剩对策,容易陷入“隔靴搔痒”和“治标不治本”的境地。由于制度是有质量好坏的,运行效率也存在高低之分的,而制度质量则是所有评价制度运行好与坏的总称(邵军 等,2008),因而从制度质量视角来探讨中国式产能过剩的根本原因,这正是本文的主要立足点和边际贡献之处。

二、理论假说

为更好地理清制度质量作用于产能利用率的内在特征,我们借助数理模型对这一基本关系先做一简单的推导和分析。根据产能利用率的基本分析架构(Shaikh et al.,2004;徐滇庆 等,2016),我们可以假设一地区某行业的生产函数为柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数,具体形式为:

Y=ALαKβ

(1)

其中:Y为产出;L为劳动;K为资本;A为除劳动和资本之外的其他因素,可视之为索洛剩余(Solow Residual);α和β为劳动和资本的产出弹性。

根据制度经济学理论,我们可将制度(I)作为影响生产的一个重要变量引入到生产函数中,即生产过程是受一定制度安排影响和制约的。这是符合中国现实情境的,即在中国的经济发展过程中,各项规章制度或行为规范等会影响人们行为、企业运营和行业发展等。因而,有此公式:

Y=ALαKβIγ

(2)

根据产能利用率的测算公式(Shaikh et al.,2004;何蕾,2015),即:产能利用率=实际产能/拟合产能(潜在产能),由此我们将该地区某行业的产出分为实际产能和潜在产能两个层面。

实际产能为:

(3)

潜在产能为:

(4)

则该地区特定行业的产能利用率为:

(5)

式(5)中的I1/I2,表示实际制度状况与潜在制度状况的比较,可以被看作是一项制度实行的具体评价或效果,也是实际执行的制度所能达到效果与预期执行的制度所应达到效果之间的比值。如果该比值接近于1,或者大于1,说明制度执行的效果越好。基于此可以将之理解为制度质量,即ins。

同样,式(5)中的L1/L2,即实际劳动状况与潜在劳动状况的比较,可以看作是劳动在提升产能利用率中的具体评价,也即劳动质量对于提升产能利用率的作用状况。一般而言,劳动质量主要用人力资本来体现(傅元海 等,2009;冯伟 等,2015)。因而,可以将式(5)中的L1/L2定义为人力资本状况,即hr。

另外,式(5)中的K1/K2是实际资本状况与潜在资本状况的比较,可以看作是资本运行的具体状况。通常,资本被用来投资和生产,在实践中主要体现为城市发展、工业生产和基础设施建设等(徐滇庆 等,2016;王小鲁 等,2017)。因而,可以将式(5)中的K1/K2分解为城市化水平(urban)、工业化水平(ind)和基建状况(infra)。

最后,式(5)中的A1/A2是指除了资本和劳动之外影响产能利用率的因素状况。我们可以将这些因素分解为三个部分:一是影响产能利用率的外部环境,即对外开放水平(open);二是经济环境,即经济周期(ecycle);三是市场环境,即市场需求(md)。

根据上述内容,我们可以将式(5)重新改写为:

cu=(hr)α(urban)β1(ind)β2(infra)β3(ins)γ(open)θ1(ecycle)θ2(md)θ3

(6)

对式(6)两边取对数可得:

log cu= αlog hr+β1log urban+β2log ind+β3log infra+γlog ins+

θ1log open+θ2log ecycle+θ3log md

(7)

由于本文主要关注的是制度质量与产能利用率之间的作用关系,因而可以将式(7)简化为:

log cu=γlog ins+βlog x

(8)

其中:x表示除制度质量(ins)之外影响产能利用率的因素,如人力资本、工业化、城镇化以及市场需求等。

根据式(8),我们可以提出本文的基本理论假说:

基本理论假说:一般而言,提升制度质量有利于产能利用率提高和化解产能过剩。

由于一项制度的好与坏会产生相异的激励机制和行为规则。对于好的制度而言,不仅能让人们产生确定性的收益,规避机会主义或道德风险,从而有更强的激励来促进企业生产与经济发展,同时还能平衡好各方利益,使各利益主体能够在激励相容的基础上形成有序协同和合作共赢的局面;而对于坏的制度或者不健全的制度而言,不仅难以形成有保障的利益预期或利益诉求,也会产生诸多的不端行为或利益冲突,导致制度运行成本增加,效率降低和福祉损失。因而,制度质量是影响企业生产、经营和发展的重要变量,对治理中国产能过剩的作用尤为重要,提升制度质量对优化中国产业发展的运行规则、理清产能运营的利益关系、构建产能过剩的治理对策具有非常重要的意义。

制度是一系列博弈规则的总和(青木昌彦,2001),由正式的规则和非正式的约束以及它们的实施特征等三个基本部分构成(诺思,2014),因而制度质量也是复合变量,具有多维度特征,如体现资源配置方式的政府与市场的交互关系,彰显市场活力的非国有经济的发展状况,表征市场运行状况的产品市场和要素市场的发育程度,反映市场服务保障状况的市场中介组织发育和维护市场秩序的法制环境等。而现有研究主要偏重于从一国总体层面(戴翔 等,2014;邵军 等,2008)或地区层面(邓宏图 等,2016;姚耀军,2016)来评价制度质量的好坏,即使已有研究注意到制度质量的多维性(杨飞,2013),但并未将之运用到探析产能过剩的成因之中。所谓“一叶障目,不见泰山”,在利用制度因素解释中国产能过剩原因过程中,同时也为提升中国产能利用率提供经验,需要具备更为广阔的视野,从多个反映和评价制度运行质量或效益的综合角度出发,对化解中国式产能过剩的可能性和可行性进行尽可能全面的分析和评价。

不同维度的制度质量具有不同的内涵和运行特征,对产能利用率会具有不同的作用效果。这主要表现在以下几个方面:

(1)作为资源配置的基本方式,政府与市场会对不同行业产能利用率的提升产生异质性的影响。例如,在比较成熟的劳动密集型行业或资本密集型行业,由于政府与市场正处于关系逐渐明晰化的角力阶段,因而以政府与市场关系为表征的制度质量还难以对行业产能利用率的提升具有完全推进作用;而对成长性的技术密集型行业而言,其不仅需要政府指引,也需要市场引导,因而以政府与市场关系为表征的制度质量更多地会对该行业产能利用率的提升形成协同作用。

(2)作为体现市场活力的主要指标,非国有经济的发展壮大能够提升产能利用率。改革开放以来,中国的非国有经济虽然获得了飞速发展,但是依然存在着诸多制约其发展的现实条件和障碍,因而以非国有经济发展为表征的制度质量对产能利用率的提升作用还有待于进一步加强。

(3)提升产能利用率离不开产品市场和要素市场的有效支撑。由于不同行业所形成的产品种类是不同的,其所依赖的产品市场也是不同的,因而以产品市场发育程度为表征的制度质量对产能利用率的提升作用可能存在着行业差异性;而对要素市场而言,由于产能利用率的提升需要人财物等诸要素的支持,因而以要素市场发育程度为表征的制度质量也会对产能利用率的提升存在一定程度的影响。

(4)提升产能利用率需要中介组织、法律制度等方面的服务和保障。虽然中国近些年在培育市场中介、完善法制建设等方面均取得了一定的成效,但是囿于不同行业的发展需求是不一样的,因而以市场中介组织发育和维护市场的法制环境为表征的制度质量对产能利用率的提升也呈现出多样化的作用特征。

根据以上论述,我们可以提出一个补充性的理论假说:

补充理论假说:由于行业发展的异质性,不同维度的制度质量对不同行业的产能利用率的提升效果应是不同的。

三、实证方程

(一)检验方程

根据上述理论假说,我们可以构建基于制度质量和产能利用率的实证检验方程,即:

log cuit=c+γlog insit+βlog xit+μi+εit

(9)

进一步,可将上述实证方程扩展为:

log cu= c+αlog hrit+β1log urbanit+β2log indit+β3log infrait+γlog insit+

θ1log openit+θ2log ecycle+θ3log md+μi+εit

(10)

其中:cu为产能利用率;ins为制度质量;hr为人力资本水平;urban为城市化水平;ind为工业化水平;infra为基建状况;open为对外开放水平;ecycle为经济周期;md为市场需求;ε为误差项;α和β为相关系数;i为个体;t为年份。接下来需要对实证方程中的各变量进行测度和说明。

(二)变量说明

(1)被解释变量:产能利用率(cu)。该变量主要反映了产业运行状况,而本文的研究落脚点是省级政府层面,为了更为精确地测度一个省区的产能利用率,我们整理了每个省区所包含的27个工业行业的发展数据。在数据整理过程中,由于部分省区的诸多行业数据缺失较为严重,所以经过多轮数据比对和筛选,最终选定了除西藏和青海之外的29个省区的20个行业作为研究样本数据*这些行业包括:农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,造纸和纸制品业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,非金属矿制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材设备制造业,计算机、通讯和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业和交通运输设备制造业工业等。。基于这些数据,遵循Shaikh et al.(2004)所提出的面板协整法*现有对产能过剩的测度方法主要有三种:一是工程法,该方法的代表性指标包括各国官方公布的产能利用率以及沃顿(Wharton)商学院公布的产能利用率;二是经济学理论测度法,即企业基于成本最小化决策法所得到的产出水平,该方法从两个维度来考察最优产出水平,一是短期内为企业平均成本(AC)曲线最低点所对应的产出(Cassels,1937),二是长期内为长期平均成本(LAC)曲线与短期平均成本(SAC)曲线相切的切点所对应的产出(Berndt et al.,1981);三是实证测度法,如利用峰值法(Harris et al.,1985)、非参数分析法(Kirkley et al.,2002)、生产函数法(IMF,2012)等对最优产出进行数值测度。囿于数据的可得性,Shaikh et al.(2004)所提出的面板协整法更具可操作性和推广性,何蕾(2015)和程俊杰(2015)等运用该方法对中国产能过剩状况进行了测度。以及面板最小二乘虚拟变量法(LSDV)对29个省区的产能利用率进行了测度;同时,为区分行业特征,将上述各行业划分成劳动密集型、资本密集型和技术密集型等三类行业*划分标准是基于谢建国(2003)的分类方法,即:一是劳动密集型行业,包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装鞋帽制造业、皮革皮毛羽毛及其制品业、木材加工业等;二是资本密集型行业,包括家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业、文教体育用品制造业、石油加工冶炼及核燃料加工业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业等;三是技术密集型行业,包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业等。为节省篇幅,具体测算过程不在此汇报,有需要的读者可向作者索取。。

图1 中国2008—2014年各地区各类行业产能利用率的平均分布状况

根据测算出的数据,我们可以绘制出2008—2014年29个省区行业总体以及劳动密集型、资本密集型和技术密集型等分行业的平均产能利用率的分布图,具体如图1所示。从图1中可以看出,在这四类产能利用率中,资本密集型行业的产能利用率是最高的,波动最大的是技术密集型行业,但总体上产能利用率并不高,如果按照国际上划分产能利用率的一般标准(即产能利用率的正常区间为79%~83%,低于79%为产能过剩,高于90%为产能不足),那么现阶段中国大部分地区的多数行业均存在着产能过剩现象,这与许宪春(2013)以及《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中所给出的判断基本上是一致的*《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》指出,2012年底中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%、75%。。对于其中的原因,正是我们想要集中探讨和研究的。

(2)解释变量:制度质量(ins)。由于制度具有复杂性和多维性,这就导致对其运行质量的测度或衡量存在着一定的困难。现有文献对制度质量的测度指标基本是从国家层面来构建的,如透明国际(Transparency International)以CPI(清廉指数)和BPI(行贿指数)构成的腐败指数;也有从更为细化的省级政府或市级政府层面来测度的,如有学者用知识产权保护程度、非国有经济所占比重或对外依存度等来衡量制度质量,但多数是用樊纲等(2011)所构建的中国市场化指数来代表。用市场化指数来反映中国制度质量的实施状况具有一定的权威性,因而本文也基于该指数及其构成来测度制度质量。具体而言,该指数由五个方面构成:政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度以及市场中介组织发育和维护市场的法制环境等。每个指数均反映了中国各省区市场化进程的某个特定方面。图2是基于王小鲁等(2017)所测度出的市场化指数及其五个子指标所描绘出的2008—2014年中国29个省区制度质量的平均分布状况。从图2中可以看出,各省区的制度质量存在较大的差异,尤其是以市场中介组织发育和维护市场的法制环境为表征的制度质量波动幅度较大,且东部大部分地区的制度质量要优于中西部地区。

图2 中国2008—2014年各地区制度质量的平均分布状况

为确保回归结果尽可能不受其他因素的影响,根据上文所推演出的实证公式,参考董敏杰等(2015)和韩国高等(2011)等的做法:以FDI占GDP的比重来测度对外开放水平;以第二产业产值占GDP的比重来测度工业化水平;以城镇人口占总人口的比重来测度城镇化水平;以人均受教育年限加权法来测度人力资本水平;以公路里程数占国土面积的比重来测度基础设施建设情况;以GDP增长率来测度经济周期;以Hariss(1954)所提出的测度市场潜能方法来测度市场需求等作为控制变量。

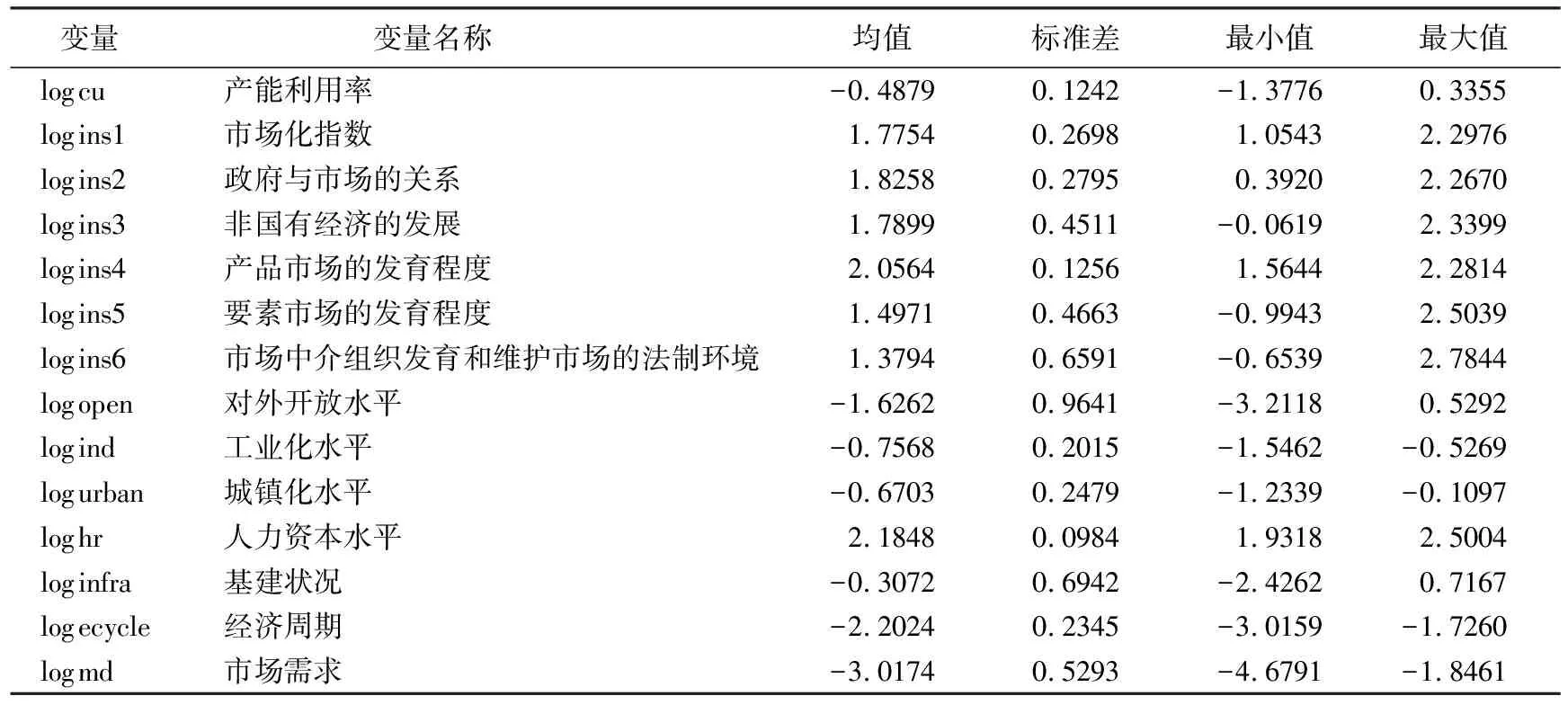

由于受制度质量数据范围的限制*尽管樊纲等(2011)也测度出了中国各省区1997—2007年的市场化进程,但是正如王小鲁等(2017)所指出的“本报告的数据与1997—2007年的市场化指数还未能实现直接对接”,因而本文只能使用2008—2014年为期7年的数据。其实,这也暗合了卢锋(2014)所指出的改革开放以来中国第三次产能过剩的发展浪潮,即从2009年至现今。卢锋(2014)认为,改革开放以来,中国出现了数轮大范围的产能过剩:第一次是1998—2001年,第二次是2003—2006年,第三次是2009年至现今。其中,2008年以来的新一轮产能过剩不仅涉及传统的钢铁、水泥、平板玻璃等行业,还涉及光伏、风电设备等战略性新兴产业,波及面广,持续时间长,这给宏观经济带来了诸多不利影响(干春晖 等,2015)。,本文所使用的研究样本为中国2008—2014年29个省区的发展数据,具体的描述性统计见表1所示。

表1 变量的描述性统计说明

注:除“市场中介组织发育和维护市场的法制环境”因取对数使得样本数减少为201个外,其余变量均为203个。

四、实证分析

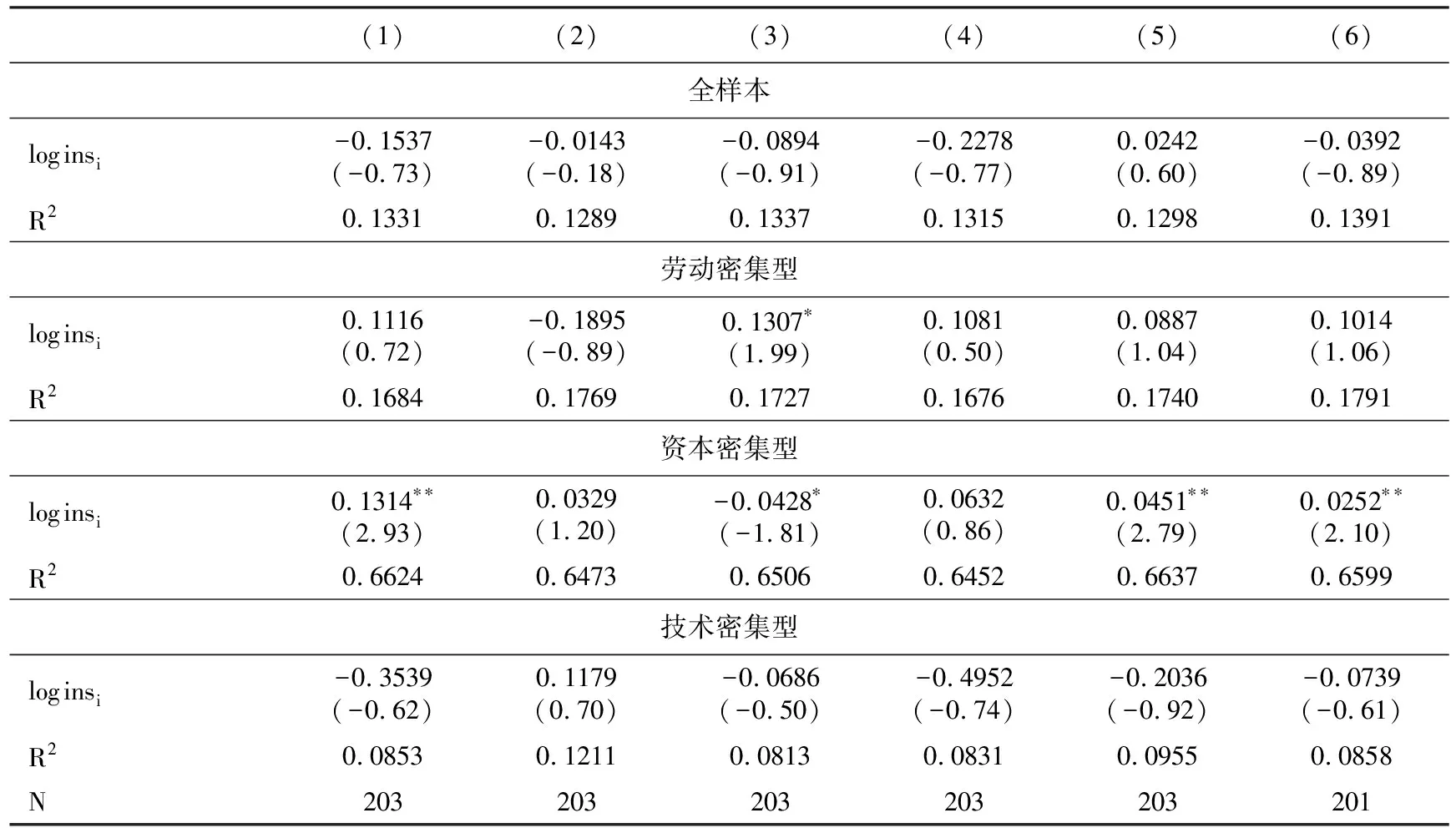

(一)初步回归

根据上述数据特征,我们首先采用面板数据的固定效应模型(FE)进行回归,所得结果见表2所示。从表2中可以看出,在全样本层面,以市场化指数及其5个子指标为表征的制度质量均没有通过10%的显著性水平,这与我们的预期存在一定程度的偏离,可能是因为全样本包含了所有性质的行业样本或者回归中存在着内生性问题等,以至出现回归偏误较大的情况。对此,我们将全样本分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型等三种行业*本文试图从东部地区、中部地区、西部地区三个地区以及东部地区、中部地区、西部地区分行业层面进一步探讨制度质量与产能利用率的作用关系和关系特征。遗憾的是,如果进一步细分为地区层面,则每个地区的样本量将非常少,回归的可信度就会大大降低。因而,为确保样本尽可能的集中,本文并未分地区、分地区的分行业等做更为细化的研究。,以进一步探析不同行业类型回归结果是否存在差异性。首先,对劳动密集型行业而言,只有以非国有经济的发展为表征的制度质量通过了10%的显著性水平检验,其余层面的制度质量指标均不显著;其次,在资本密集型行业中,通过10%的显著性水平检验的制度质量的代理指标有市场化指数、要素市场的发育程度、市场中介组织发育和维护市场的法制环境等,而以非国有经济的发展为表征的制度质量虽然通过了10%的显著性水平检验,但是系数符号为负;第三,对技术密集型行业而言,其回归结果与全样本是一致的,各维度的制度质量均没有通过10%的显著性水平检验。

表2 基于面板固定效应模型的回归结果

注:回归过程中控制了时间效应;括号中数据为t统计量;*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著;为节省篇幅,并没有汇报常数项和控制变量的回归结果,备索;(1)—(6)的自变量分别为市场化指数、政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织发育和维护市场的法制环境。

(二)克服内生性回归

上述回归中并没有考虑到被解释变量和解释变量之间的内生性问题,这一内生性问题主要表现为制度质量与产能利用率的双向交互关系,即制度质量会对产能利用率产生影响,反过来产能利用率也会对制度质量的提升产生影响,而这会影响回归结果的可信性。对此,需要采用相关方法加以克服。

常用克服内生性的方法包括工具变量法(IV)和广义矩估计法(GMM)等。前者需要为产生内生性的解释变量寻找到一个合适的工具变量,而后者则由该方法自动生成估计所需的工具变量,并在一系列的检验要求下甄别所指定的工具变量的有效性,同时该方法也需要考虑到了被解释变量的动态性,以能够更为深刻地反映因变量的自我作用机制。由于寻找一个合适的工具变量需要满足诸多严苛的条件,相较于工具变量法,广义矩估计法更受实证研究者的青睐(Bond et al.,2001;程俊杰,2015)。因而,本文也运用GMM方法来检验制度质量作用于产能利用率的关系。

一般而言,动态面板数据的广义矩估计法(GMM)包括两种:差分GMM和系统GMM。前者是将所有可能的滞后变量作为工具变量,是对差分后的方程进行GMM估计;后者是将差分GMM和水平GMM结合在一起进行估计。这两种方法虽然优缺点分明,如差分GMM利用了所有可能的工具变量,包括Anderson-Hsiao估计量,但可能会有工具变量个数多于内生变量个数的情况,从而产生弱工具变量问题;系统GMM包含了对水平方程的估计,可以估计不随时间变化的变量,因而可以提高估计效率,但是其必须假定工具变量和扰动项不相关(陈强,2010)。因而,为确保回归结果的稳健性,本文同时使用这两种方法进行回归。在使用这两种方法时,需要进行相关的检验,包括扰动项无自相关性检验(AR(2)检验)和工具变量过度识别检验(Sargan检验)等。

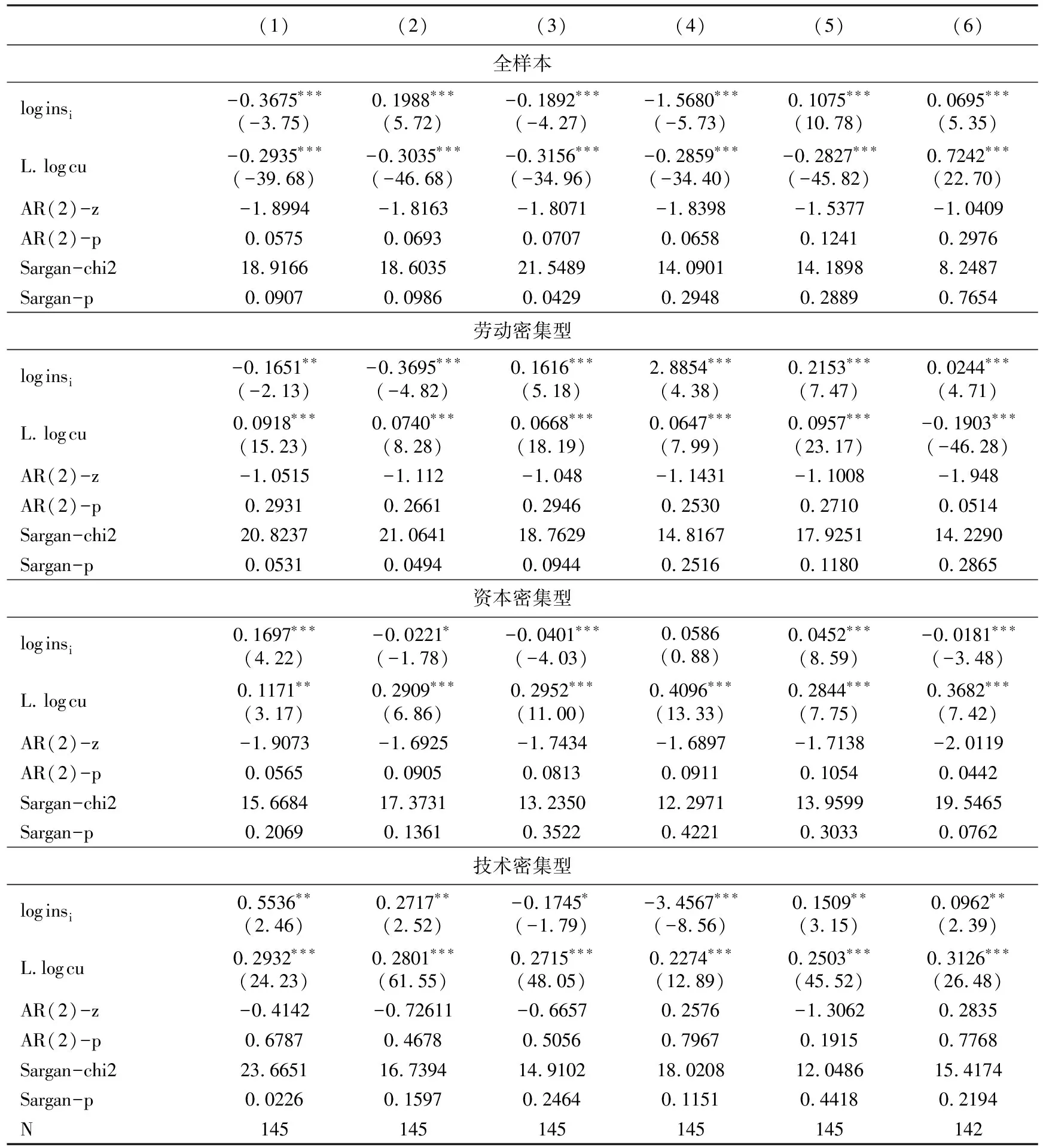

基于此,我们首先使用差分GMM进行回归,具体结果见表3所示。在满足AR(2)检验和Sargan检验的双重约束条件下,可以发现:在全体样本层面,只有式(5)和式(6)满足检验要求;在劳动密集型行业中,只有式(4)和式(5)符合检验标准;在资本密集型行业中,满足检验要求的是式(5);在技术密集型行业中,满足检验要求的是式(2)—(6)。这些结果是否具有稳健性,需要我们运用系统GMM做进一步回归检验。

表3 基于差分GMM的回归结果

注:回归过程中控制了时间效应;括号中数据为t统计量;*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著;为节省篇幅,未汇报常数项和控制变量的回归结果以及AR(1),备索;(1)—(6)的自变量分别为市场化指数、政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织发育和维护市场的法制环境。下表同。

其次,基于系统GMM进行回归,结果见表4所示。其中,满足动态面板数据模型(DPD)检验要求的是:在全样本层面中的式(6);在劳动密集型行业中的式(1)—(6);在资本密集型行业中的式(2)、式(3)和式(5);在技术密集型行业中,所有公式均满足检验要求,只不过式(1)、式(3)和式(6)所得到的系数均没有通过10%的显著性水平检验。这与表3基于差分GMM所得到的部分结论是一致的,说明回归结果是具有一定稳健性的。

表4 基于系统GMM的回归结果

根据稳健性要求,综合表3和表4的回归结果,我们可以汇总得到表5,具体得出如下结论:

首先,总体上,以市场化指数为表征的制度质量在总体层面和分样本层面的回归结果均是不显著的。这与我们的研究预期或理论假说存在一定的落差,可能原因在于:尽管中国改革开放已有近40年的发展历程,但是市场化改革仍然面临着诸多痼疾和阻力,尤其是在对深水区进行改革时,所面临的障碍更是巨大的和顽固的,这导致中国的市场化水平始终处在低位,甚至出现了停滞和下降的态势(王小鲁 等,2017)。中国现阶段市场化水平尚难对产能利用率的提升产生促进作用,但也说明了当前中国的市场化水平还有很大的提升空间。

其次,从政府与市场的关系来看,只有技术密集型行业通过了10%的显著性水平检验,且系数符号为正。换言之,厘清政府与市场关系对于中国市场经济建设仍然具有非常重要的意义,中国共产党十八届三中全会决议指出,全面深化改革的核心问题是要处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用,同时更好地发挥政府作用。现阶段,由于中国大多数技术密集型行业仍处于成长期,许多核心技术尚处于研发攻关阶段,因而在遵循政府与市场关系发展规律的基础上,政府所出台的政策措施更多的是鼓励性和支持性的。这种以引导或激励为主的政策措施有利于成长初期的技术密集型行业发展,即通过政策扶持或政府保护可以加快其成长,因而也有利于该行业产能利用率的提升。这其中较为典型的便是中国高铁突飞猛进的发展,即通过政府引导和补贴,中国高铁技术已经完全自主化,技术水平走在世界前列。而对于相对成熟的劳动和资本密集型行业而言,政府和市场之间的内在关系和作用范围尚未得到完全廓清和厘定,两者之间关系正处于角力调整阶段,两者对提升产能利用率的协同效应尚未能充分展现出来。

第三,对非国有经济的发展而言,其回归结果与总体层面的以市场化指数为表征的制度质量的回归结果是一致的,两者回归结果均不显著,说明以非国有经济发展为表征的制度质量并不能有效提升各行业的产能利用率。这可能的原因在于:尽管近些年中国非国有经济得到了快速发展,不论是产值占比还是就业贡献均已占据整个国民经济的半壁江山,但是非国有经济的发展依然存在着诸多的困境,如“融资难”、“融资贵”、规模小、技术层级低、缺乏法律保障等,导致非国有经济的发展活力并没有完全释放出来,进而导致以非国有经济发展为表征的制度质量对产能利用率的提升作用不明显。

第四,对产品市场的发育程度而言,在劳动密集型行业中所得结果显著为正,而在技术密集型行业中却显著为负。由于产品市场的发育程度主要体现为价格由市场所决定的程度和减少商品市场上的地方保护等两个方面(王小鲁 等,2017),现实中相对成熟的劳动密集型行业的产品市场,其发育程度要优于正处于成长期的技术密集型行业的市场发育程度。这主要由于:劳动密集型行业是中国的传统优势行业,其所依托的产品市场发育程度已较为成熟,基本上遵循市场的供求规律运行,因而有利于该行业产能利用率的提升。而对中国的技术密集型行业而言,大部分企业仍处于成长期,部分产品还处于引进或模仿的导入阶段*一个佐证是:在《产业蓝皮书:中国产业竞争力报告(2014)No.4》中显示,2013年中国产业国际市场占有率中,劳动与资源密集型产业占比为30.6%,低技能与低技术含量产业为17.8%,中等技能与技术含量的产业为12.3%,高技能与高技术含量为17.1%。,行业发育程度远未成熟。同时,由于技术密集型行业所拥有的高成长性,这会成为诸多企业“潮涌”的主要领域,如前些年风电、光伏和电解铝等行业饱和性发展,导致这些行业供需严重失衡和资源过度误置,以至出现了严重的产能过剩现象。因而,囿于技术密集型行业产品市场发育程度的不完善,该行业容易出现供求失衡与产能过剩的状况。

第五,对要素市场的发育程度而言,所得的结果是在三种行业层面上均显著为正。其中的原因可能在于:要素市场主要包括金融、人力资本和科技等方面市场,由于近些年这些方面市场的发展,这三类市场正在不断得到改进和完善,例如,中国不仅有股票、期货等市场,还有新三板、创业板和中小企业板等市场;同时,伴随着大学扩招政策的实施,中国的人力资本水平也得到了不断提升(邓宏图 等,2016);此外,中国的科技市场也因科技要素的不断充实、科技政策的大力支持而得到有效改进,这也正如王小鲁等(2017)研究所得出的结论所言“2008年至2014年,金融业的市场化得分上升1.98分,人力资源供应情况得分上升1.66分,技术成果市场化得分上升2.13分”。因而,中国要素市场发育程度的不断向好,这为产能利用率的提升奠定了一个良好的基础。之所以三个细分行业回归结果均显著为正,可能原因在于:相较于专业性和专属性更强的产品市场,要素市场的诸多资源可以实现行业间的共享互补和技术溢出,如技术密集型行业的人力资本和科技等高端要素会对资本和劳动密集型行业的要素产生一定的技术外溢效应,这无形中会提升这些行业的产能利用率。

最后,对市场中介组织发育和维护市场的法制环境而言,回归结果中只有在总体行业层面通过了10%的显著性水平检验。换言之,提升产能利用率离不开律师、会计师、行业协会、公检法机关以及知识产权保护等方面的支撑和保障。尽管这些市场中介服务及其相应的法制环境与发达国家的发展水平还存在着一定的差距,但是经过近些年的发展,中国各项事业的法制化进程不断加快,诸多扰乱市场秩序、破坏市场竞争、损害市场公平等的不良现象逐渐得到整治,各类服务性市场中介机构呈现蓬勃兴起的态势,尤其是律师事务所、会计师事务所等的数量以及从事律师和会计等的人才队伍均呈现出大幅增长的趋势,这为中国提升产能利用率提供了服务保障和后盾支撑。

表5 回归结果汇总

注:“+”表示回归所得的制度质量对产能利用率的系数符号显著为正,且通过相关检验;“—”表示回归所得的制度质量对产能利用率的系数符号显著为负,且通过相关检验。

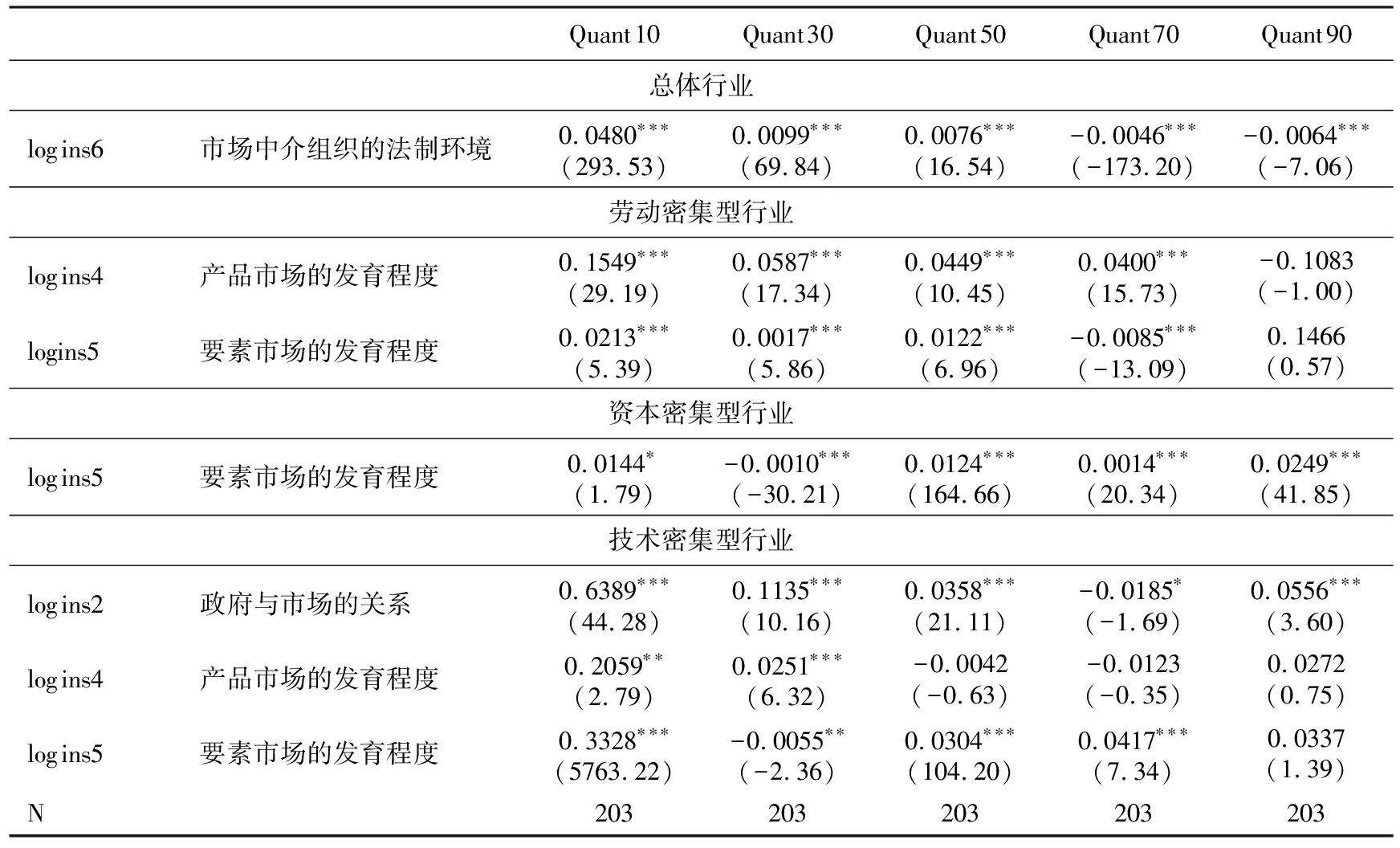

(三)面板分位数回归

为进一步探讨制度质量作用于产能利用率的内在演变特征,也即在不同水平的产能利用率下制度质量会对产能利用率产生什么样的作用特征,接下来运用面板分位数回归模型(Panel quantile regression model)对此两者间的作用关系做进一步的分析。面板分位数回归模型是将一般分位数回归方法应用于面板数据实证分析的参数估计中的一种方法。相较于普通的线性计量分析方法,面板分位数回归模型不仅可以更好地控制个体差异,使得回归结果不易受极端值的影响,而且还能较好地分析被解释变量条件分布在不同分位点上与各种解释变量之间的内在作用关系,以此反映被解释变量整体分布的全面信息(陈强,2010)。

基于上述GMM检验所得出的稳健结果,运用面板分位数回归模型做进一步回归所得结果见表6所示。首先,从总体行业而言,只有以市场中介组织发育和维护市场的法制环境为测度的制度质量在GMM回归中是显著稳健的,对其进行面板分位数回归结果显示,在产能利用率比较低的阶段,也即存在产能过剩时,改善市场中介组织发育和维护市场的法制环境能够克服产能过剩问题,同时提升产能利用率,而当产能利用率位于较高水平时,如位于现有产能利用率水平的70%以上时,此时出现了显著为负的结果,不断改善市场中介组织发育和维护市场的法制环境并不能持续提升产能利用率,也即以市场中介组织发育和维护市场的法制环境为测度的制度质量对于提升产能利用率具有非线性的门限作用特征,这与邵军等(2008)所得研究结论是一致的。其中原因主要在于:相较于经济发展而言,法治建设具有一定的滞后性,即经济发展中所出现的各类经济问题很有可能是现有法律难以全面涉及到或完全可以规制的,尤其是在经济发展处于较高水平时,如当产能利用率达到较为充分的状态时,法治建设滞后性的弊端便会尤为明显,这可以从当前中国各类法律纠纷问题中能够得到进一步体现。例如,虽然以共享单车、汽车、充电宝等为标志的共享经济已悄然进入日常生活,但是针对共享经济的服务规范和法制规章仍然缺失;中国近些年来金融市场虽然得到了快速发展,但是针对中小企业加快创新发展和转型升级等方面资金扶持的法律规范或制度保障依然缺失。因而,中介服务和法制环境等制度建设跟不上经济发展需求,就难以确保产能利用率能够得到持续的提升。

其次,对劳动密集型行业而言,所得到的以产品市场的发育程度和要素市场的发育程度为表征的制度质量也呈现出非线性特征,即在产能利用率比较低的水平上,提升产品市场和要素市场的发育程度能够提高产能利用率,对于化解产能过剩具有显著的促进作用,但是当产能利用率达到较高水平时,此时提升这两个市场的发育程度并不能对产能利用率产生有效的促进作用。这可能的原因在于:尽管对劳动密集型行业而言,其所依托的产品市场和要素市场已较为成熟和完善,但是鉴于其所具有的传统性以及发展潜力有限等方面的原因,即使该行业的产能利用率位于较高水平,相对成熟的产品市场和要素市场对进一步提升其产能利用率的作用效果也是有限的。例如,中国的一些农副食品或纺织品行业,需求弹性比较小,人们对此的消费意愿是既定的,其产能利用率的提升主要取决于市场供给状况。然而,囿于有限的技术水平,这些行业的供给能力也已相对固定,即使产品和要素市场不断得到完善,其产能利用率也难以得到提升,会存在提升的天花板(ceiling),对此需要结构性改革或破坏式创新(Disruptive Innovation),以进一步提升产能利用率。

第三,对资本密集型行业而言,以要素市场发育程度为表征的制度质量,除了在产能利用率位于30%水平时显著为负外,在其余阶段能显示出显著为正的作用结果。其中的原因可能在于:资本密集型行业在中国当前产业发展中处于主体性地位,国家出台了很多促进该行业发展的配套性政策,如加快装备制造业振兴与转型升级、促进建筑工业化发展等。这些措施激发了资本密集型行业要素市场的发展(如实行“互联网+”战略、引导资本进入实体经济行业、推进创新驱动等),保障了该行业发展的正常需要,有利于提升该行业的产能利用率。

最后,对技术密集型行业而言,以产品市场和要素市场的发育程度为表征的制度质量也具有非线性特征,即当产能利用率位于较高水平时,提升这两个市场的发育程度并不能持续有效地提升该行业的产能利用率,而以政府与市场关系为表征的制度质量总体上呈现出显著为正的作用态势。其中原因主要在于:技术密集型行业具有成长性,不仅需要政府的有效支持,还需要高质量和高端性的产品市场和要素市场的积极支撑。鉴于中国一直都在不断调整政府“有形之手”和市场“无形之手”对于资源配置的作用定位,这不仅有利于厘清并明确这两者的作用范围,而且对于进一步提升技术密集型行业的产能利用率也具有更为积极的导向作用。同时,囿于中国技术密集型行业发展所需的产品和要素市场发育发展的滞后性,如知识产权保护体系尚未健全、专利申请与保护制度不完善等,所以当产能利用率位于较高水平时,发展缓慢的产品市场要素市场还难以支撑产能利用率的进一步提升。

表6 基于面板分位数模型的回归结果

注:回归过程中控制了时间效应;括号中数据为t统计量;*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著;为节省篇幅,并没有汇报常数项和控制变量的回归结果,备索。

五、主要结论与对策建议

化解产能过剩,提升产能利用率,迫切需要从制度层面来加以分析。基于王小鲁等(2017)所测算的市场化指数及其5个子指标作为制度质量的代理变量,运用动态面板模型和面板分位数回归模型实证分析了制度质量对于产能利用率的作用关系。研究发现:总体而言,只有以市场中介组织发育和维护市场的法制环境为表征的制度质量会对产能利用率的提升产生显著的促进作用,但这种作用具有非线性特征,即只有当产能利用率较低或存在产能过剩时,制度质量才会对化解产能过剩产生促进作用,而当产能利用率较为充分时,滞后的法治建设和配套服务并不能有效地促进产能利用率的提升。

在分行业层面,首先,对劳动密集型行业而言,鉴于该行业的传统性特征,支持其发展的产品市场和要素市场的发育程度已较完备,因而以这两方面表征的制度质量会对该行业产能利用率的提升产生促进作用,但由于劳动密集型行业的低技术性或潜力有限,更为完备的产品市场和要素市场在提升产能利用率时会遇到天花板或陷入瓶颈;其次,对资本密集型行业而言,以要素市场发育程度为表征的制度质量,总体上会对产能利用率的提升产生显著为正的促进作用;第三,对技术密集型行业而言,鉴于其高成长性和盈利性等特征,以政府与市场关系为表征的制度质量会对该行业产能利用率的提升提供更大促进作用,而诸如产品和要素市场等因素则因其滞后性,还难以促进更高水平的产能利用率提升。

本文从制度质量的视角来探讨和分析了中国产能利用率不高的内在原因,不仅深化了现有文献对中国产能过剩的成因研究,还为今后提升产能利用率提供了重要的启示。具体的政策建议在于:

首先,要深刻地认识到从供给侧视角来优化制度质量意义,这是提升中国产能利用率的有效途径。造成当前中国产能过剩的主要诱因是政府过多干预、市场化建设滞后以及相关制度配套不健全,这些导致产能供需出现结构性失衡,对此需要从提升制度质量的视角来破解产能过剩的困境。

其次,要系统地采用多种措施来改进并提升制度质量,不仅要继续坚持“正确处理好政府与市场关系”的大政方针,使市场之手能成为提升产能利用率的主要手段;而且,还要积极支持非国有经济的发展,使其成为经济增长的主要推动力,确保产业发展遵循市场规律;同时,还要加快提升产品市场和要素市场的高端性和高质性,改进并提升产品品质和要素质量,使之适应产业转型升级和产能提质增效的发展需要;最后,要加快知识产权保护体系建设和建立健全律师、会计等的中介服务保障机制等建设,不断完善市场经济建设的法制环境,为提升产能利用率提供良好的服务支撑和健全的法制环境。

参考文献:

陈强. 2010. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 北京:高等教育出版社.

程俊杰. 2015. 转型时期中国产能过剩测度及成因的地区差异[J]. 经济学家(3):74-83.

戴翔,金碚. 2014. 产品内分工、制度质量与出口技术复杂度[J]. 经济研究(7):4-17.

邓宏图,宋高燕. 2016. 学历分布、制度质量与地区经济增长路径的分岔[J]. 经济研究(9):89-103.

董敏杰,梁泳梅,张其仔. 2015. 中国工业产能利用率:行业比较、地区差距及影响因素[J]. 经济研究(1):84-98.

樊纲,王小鲁,朱恒鹏. 2011. 中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告[M]. 北京:经济科学出版社.

范林凯,李晓萍,应珊珊. 2015. 渐进式改革背景下产能过剩的现实基础与形成机理[J]. 中国工业经济(1):19-31.

冯伟,浦正宁,徐康宁. 2015. 中国吸引外资的劳动力优势是否可以持续[J]. 国际贸易问题(11):132-143.

傅元海,王展祥. 2009. 不同类型人力资本对中国外商直接投资质量的影响[J]. 中国人口科学(6):80-87.

干春晖,邹俊,王健. 2015. 地方官员任期、企业资源获取与产能过剩[J]. 中国工业经济(3):44-56.

韩国高,高铁梅,王立国,等. 2011. 中国制造业产能过剩的测度、波动及成因研究[J]. 经济研究(12):18-31.

何蕾. 2015. 中国工业行业产能利用率测度研究:基于面板协整的方法[J]. 产业经济研究(2):90-99.

江飞涛,耿强,吕大国,等. 2012. 地区竞争、体制扭曲与产能过剩的形成机理[J]. 中国工业经济(6):44-56.

卢锋. 2014. 大国追赶的经济学观察:理解中国开放宏观经济(2003—2013)[M]. 北京:北京大学出版社.

罗弘毅. 2017. 产能过剩中的政府干预因素分析[J]. 地方财政研究(1):76-80.

诺思. 2014. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行,译. 上海:格致出版社.

青木昌彦. 2001. 比较制度分析[M]. 周黎安,译. 上海:上海远东出版社.

邵军,徐康宁. 2008. 制度质量、外资进入与增长效应:一个跨国的经验研究[J]. 世界经济(7):3-14.

沈坤荣,钦晓双,孙成浩. 2012. 中国产能过剩的成因与测度[J]. 产业经济评论(4):1-26.

王小鲁,樊纲,余静文. 2017. 中国分省份市场化指数报告(2016)[M]. 北京:社会科学文献出版社.

谢建国. 2003. 外商直接投资与中国的出口竞争力:一个中国的经验研究[J]. 世界经济研究(7):34-39.

徐滇庆,刘颖. 2016. 看懂中国产能过剩[M]. 北京:北京大学出版社.

许宪春. 2013. 经济分析与统计解读[M]. 北京:北京大学出版社.

徐朝阳,周念利. 2015. 市场结构内生变迁与产能过剩治理[J]. 经济研究(2):75-87.

杨飞. 2013. 制度质量与技术创新:基于中国1997—2009年制造业数据的分析[J]. 产业经济研究(5):93-103.

杨其静,吴海军. 2016. 产能过剩、中央管制与地方政府反应[J]. 世界经济(11):126-146.

姚耀军. 2016. 制度质量对外资银行进入的影响:基于腐败控制维度的研究[J]. 金融研究(3):124-139.

植草益. 2000. 日本的产业组织: 理论与实证前沿[M]. 锁剑,译. 北京:经济管理出版社.

BERNDT E R, MORRISON C J. 1981. Capacity utilization measures: underlying economic theory and an alternative approach [J]. American Economic Review, 71(2):48-52.

BOND S R, HOEFFLER A, TEMPLE J R W. 2001. GMM estimation of empirical growth models [R]. Cepr Discussion Papers, No.3048.

CASSELS J M. 1937. Excess capacity and monopolistic competition [J]. Quarterly Journal of Economics, 51(3):426-443.

HARRIS C D. 1954. The market as a factor in the localization of industry in the United States [J]. Annals of the Association of American Geographers, 44(4):315-348.

HARRIS R, TAYLOR J. 1985. The measurement of capacity utilization [J]. Applied Economics, 17(5):849-866.

IMF. 2012. People′s Republic of China staff report for the 2012 article in consultation [R]. IMF Country Report.

KIRKLEY J, PAUL C J M, SQUIRES D. 2002. Capacity and capacity utilization in common-pool resource industries [J]. Environmental and Resource Economics, 22(1-2):71-97.

SHAIKH A M, MOUDUD, J K. 2004. Measuring capacity utilization in OECD countries: a cointegration method [R]. The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper No.415.

SPENCE A M. 1977. Entry, capacity, investment and oligopolistic pricing [J]. The Bell Journal of Economics, 8(2):534-544.

STIGLITZ J E. 1999. Interest rates, risk, and imperfect markets: puzzles and policies [J]. Oxford Review of Economic Policy, 15(2):59-76.