从《厄舍古屋的倒塌》解读爱伦·坡的人格结构

2018-05-31张月娥崔林艳

张月娥 崔林艳

(1.安徽财贸职业学院;2.安徽农业大学 经济技术学院,安徽 合肥230001)

爱德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe,1809-1849),美国著名作家、诗人和文学评论家。他的小说以其神秘、恐惧和强烈的心理分析影响后世。尤其是他的短篇小说,魅力和怪诞书写着惊恐与美丽,冲击着读者的想象力和承受力,唤起人们心灵的恐惧,《厄舍古屋的倒塌》便是很好的一例。John.H. Timmeman 认为它是属于这样的一类为数不多的小说:有多少的读者就有多少不同的理解。[1]长期以来,对此作品的研究大致倾向于,一是研究其恐怖效果的营造;二是研究坡笔下的女性人物;三是来解读小说人物乱伦的罪恶感。本文试从小说中所隐含的二元对立关系——理性和非理性因素在作品的三个人物身上的整合与分离[2]对作者的人格结构进行解读。

理性和非理性因素作为一条矛盾的主线,一直贯穿于小说的始终。作品中三个人物(罗德里克、玛德琳、叙述者)的复杂关系,也正是理性和非理性关系的糅合。本文认为在这部小说中罗德里克代表了非理性,是作者人格结构中的“本我”;玛德琳代表了理性,是作者人格结构中的“自我”;叙述者则是理性和非理性的融合体,在理性与非理性之间界定,是作者人格结构中的“超我”。

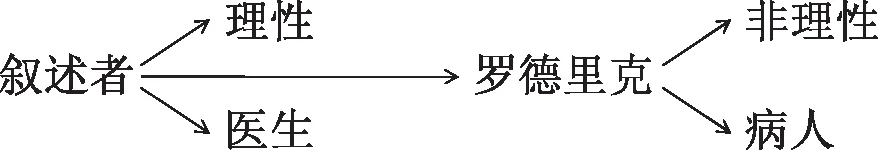

一、叙述者和罗德里克——理性的医生和非理性的病人

叙述者本人是作为一个神志健全、头脑清楚的人出现在故事里。他冷静、善于分析、相信科学能够解释一切。他了解自己来到厄舍府的原因,“他诚心诚意想见到我,我是他的心腹之交,但愿早晚与我相处,心里一痛快,病势便可以减轻”。他像一个医生来给自己多年的好友治病,这时的他是理智清楚的。在理智神经的驱使下,他要见到自己的病人,找出病因,铲除疾病。当叙述者(医生)见到罗德里克(病人)时就感到了他的变化:他脸色苍白,柔比游丝的头发飘在脸上,怎么看也不像一个正常的人。原来“他神经极端不安,手脚一贯痉挛,不断地想要控制…”;“时而生机勃勃,时而郁郁寡欢”。医生意识到他确实病了,一名典型的精神病患者。罗德里克的恐惧和焦虑就是最好的证明。在精神分析中恐惧和焦虑是精神病患者常有的症状。恐惧是对某种物体或环境无理性、不适当的恐惧感,它来源于一种正常的情感成分,这种情绪的反应是一种自我防护、回避危害和保证安全的心理防卫功能。[3]罗德里克的恐惧主要有三种,一是对死亡的恐惧“我快要死了”“准要在这种可怕的峰巅中送命”,罗德里克惧怕死亡,但是害怕的并不是死亡本身,而是惧怕死亡来临前的恐惧和死后的虚无,虚无让他无所适从,不知所措。二是对社交的恐惧。罗德里克害怕与人交往,害怕敞开自己的心扉说出内心的痛楚,这使他内心备受压抑,不能与医生很好的沟通,“他说话产生颤声颤气、吞吞吐吐……”三是广场恐惧症即对公共场所的恐惧,他害怕离开自己熟悉的环境,害怕离开厄舍府。最主要的是他怕自己无法控制,无力逃往更加安全的地方。

关于焦虑,总是和恐惧并存。人在预感到将要发生不利的时候,便会产生焦虑。受焦虑情绪的影响,患者常常身体不适,运动性不安,食欲不振和对外界环境很是敏感。罗德里克亦是如此。“只有淡而无味的饭菜才吃得下;只有某种材料的衣服才穿的上身;一切花香都受不了,连看到蒙蒙的亮光都闹眼睛;只有特殊的声音听了才不心寒”。可见他神经已经高度敏感,几乎丧失了听觉、视觉和味觉。他终日恍恍惚惚,软弱无力。他的整个心灵被一种东西死死缠住了—对恐惧的焦虑,对精神平静的丧失。当叙述者面对这样一个精神病患时,他理智地采取了一些疗法。疗法一“谈话疗法”:叙述者尝试和罗德里克聊天,让他说出自己心里的不安和焦虑,但是每次的沟通都以失败而告终。疗法二“精神集中法”:叙述者陪伴着罗德里克读书、画画和听音乐,想通过这些来让他集中精神,缓解他的恐惧和焦虑。“他只弹六弦琴,演奏起来充满幻想色彩”。读小说使罗德里克沉浸在别人虚构的世界里,画画使他构建自己的精神荒原,音乐使他压抑的情感得到放纵。在他自己的幻觉和幻想世界中,构建自己的“理想国”,尽管不尽人意,但是这一切使他的情感很好地从现实中转移,形成了一种病态的逃离。正如弗洛伊德所说:这是一种“精神病人逃入疾病”[4]因为他们“因病而获益”。[4]

由上论述我们可以看出叙述者作为理性的医生身份,来救助罗德里克这个非理性的病人,这是一种理性救助非理性整合的过程。

如图所示:

在弗洛伊德的人格结构中,把这种非理性归源于“本我”。本文认为罗德里克作为非理性的代表,是小说作者人格结构中“本我”的体现。本我是一切心理能量之源,完全处于无意识水平之中,其中原始的本能、欲望和冲动,充满了非理性、无意识的因素。从上面的分析中,我们可以断言罗德里克的恐惧和焦虑也是作者本人的真实写照。罗德里克缺乏亲情,孤孤单单生活在阴郁的世界里,唯一的妹妹也即将离去。正如坡本人,从小到大,命运多舛,仅让他体会到一点温情的母亲也早早离去。他孤单寂寞,备受压抑,所以他像罗德里克一样把无法表达的情感宣泄于艺术之中。用诗歌来描绘死亡的美丽,用小说书写自己的恐惧和焦虑,在小说中释放和转移自己的情感。在罗德里克身上绽放一种非理性的幻想,这也体现了作者本人逃避现实的态度,并且是一种病态的逃离。

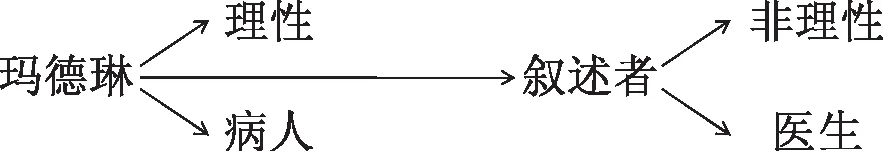

二、叙述者和玛德琳——非理性的医生和理性的病人

玛德琳小姐在故事中自始至终未曾开口说话,在叙述者到达厄舍府邸的时候,她便卧床不起。叙述者和玛德琳小姐初次见面时,“玛德琳小姐从房间过远的地方款款走了过去,根本没有留心我在座,就此不见人影。我盯着她好生惊讶,也不免有所恐惧——要说出这种种心情,可办不到。我目送她出房,心神恍恍惚惚。她一出房,关上门。”玛德琳是理性的化身,虽然医生对她的病早已经束手无策,但是她从未向病魔屈服,并没有一病不起。她的冷漠无情也正是理性的见证,所以她无视于叙述者的来临。然而叙述者见到她时却莫名地恐惧和慌张。这是为什么呢?在开篇我们提到叙述者是作为理性和非理性结合体的身份。在叙述者和罗德里克的关系中,叙述者是理性的代表,那么在叙述者和玛德琳的关系中,他不再是理性的身份象征,而是一步步走向非理性。如果罗德里克的病原体是厄舍府,那么叙述者的病原体就厄舍府邸和罗德里克。从叙述者步入厄舍府就感到一种莫名的压抑和恐惧,“不知道为什么,我第一眼见到那座府邸,心中便充满了一种不堪忍受的抑郁……那使我一见到厄舍府就如此颓丧的到底是什么?这是个不解之谜,连我沉思时涌上心头的那些朦胧的幻觉我也无法驱除。”有论者认为“小说的环境以及叙述者同外界的隔离很重要,因为它们极大程度导致了他神志的丧失”。[5]而玛德琳的第一次出现无疑是在提醒他,暗示着他已经进入了病源体,受到了厄舍府和罗德里克的感染。叙述者的恐惧和慌张,是因为他不敢正视自己的理性已经受到疾病的困扰。所以当他为了安慰神经衰弱的罗德里克时,要借助理性的科学来解释一切“这些使你迷惑的景象只不过是很普通的电气现象或许是那湖中瘴气弥漫的缘故”。有趣的是在此处他提供了两个答案,这恰恰说明“他无法提供一个令人信服的答案”。[6]他受到了“传染”,理性的根据地逐渐丧失。当叙述者第二次见到玛德琳的时候是帮助罗德里克安放妹妹的灵柩。这时候他注意到兄妹二人是如此的相像。“我这回才注意到他们兄妹二人的容貌竟然是一模一样”。而且他还注意到“她正青春……胸口和脸上似真非真微微泛出红晕,嘴角挂着生疑的微笑”。玛德琳第二次出现的时候叙述者的理性正在无形之中解体,甚至连罗德里克将妹妹安与地窖之中是为了防止医生偷尸体的这类鬼话他都相信。不仅如此,就连玛德琳那仅存的生命的光晕也没有把他的理性召回。玛德琳是理性的代表,那么她的第二次出现无疑是在警告叙述者:你的理性虽然病危,但是像我一样一息尚存(光晕和微笑就是最好的证明)。但是叙述者并没有阻止罗德里克活埋了妹妹,所以他和哥哥一样是个凶手。“不知道为什么,要么本能撺掇,我侧耳倾听,听得见某种低低地模糊的声音……”。在玛德琳挣扎求生的时候他也是无动于衷,这时候的叙述者恐惧、惊慌、孤单、无助,非理性占了上风,无视于另一个生命的挣扎。当玛德琳最后一次出现在他面前的时候是在小说的结尾,玛德琳身穿衾衣、浑身是血。她死而复生、与哥哥同归于尽,叙述者的理性和非理性在此时彻底分裂。Raymond Benoit 曾经这样评价叙述者:“拿在外部世界目睹的细节来解释自己内心的压抑和沮丧,只会使读者更加确信他内心的孤独,是叙述者出了毛病而不是外面的世界。”[7]叙述者的毛病就是他由一个理性的医生变成一个非理性的病人。玛德琳作为理性的化身,三次提醒和暗示也没能使他彻底挽回自己的理性,以玛德琳为代表的理性来救助以叙述者为代表的非理性。此处二者分别代表的理性和非理性再次的整合与分离。

如图所示:

在弗洛伊德的人格结构中,把理性归源于“自我”。本文认为玛德琳作为理性的代表,是小说作者人格结构中“自我”的体现。自我控制着现实中的情感,调节本我,协调与外界的关系,抑制本能的冲动。玛德琳在小说中作为理性的代表从开篇到结束都提醒和警示罗德里克和叙述者的非理性的行为。与其说她是作为一种与非理性对立的因素,不如说她是作为理性的因素来和非理性因素进行协调。玛德琳作为坡人格结构中“自我”的代表,使他意识到死亡的威胁,意识到虚无的可怕。“虚无”二字可以归为坡的宇宙观,考察他的《我发现了》便知,这本书扉页的副标题“一篇关于物质和精神之宇宙的随笔”。坡认为,宇宙是由一个作为精神存在的上帝从虚无中创造的。这种虚无使个体面对巨大恐惧的时候,只有理性才会指导认证个体的存在。坡从理性之中寻找对自我价值的认定,使他竭力从童年母爱缺失的回忆之中挣脱。

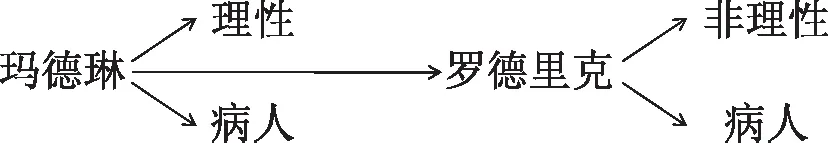

三、罗德里克和玛德琳——非理性的病人和理性的病人

罗德里克和玛德琳是一对孪生兄妹,是厄舍府一脉单传的继承人。他们兄妹俩在这所古老的府邸相依为命,过着与世隔绝的生活。兄妹二人作为非理性和理性关系的代表,紧密相连。但是我们也要意识到罗德里克也是由一个理性的人逐渐瓦解成为一个非理性的人。罗德里克“为人过于谨慎,这也许已经成为他的习惯。”谨慎说明他清醒沉着,叙述者也承认他有过正常的社交活动。可以肯定地说,他一开始是一个理性的生命体,爱读书爱听音乐,但随着时间的推移,他逐渐丧失了理性。本文认为有以下两点原因来解释他由一个理性的人变成非理性的人。一是情感的缺失。小说一开始便由一个厄舍唯一的朋友——叙述者之口道出厄舍的生存背景,表明了他缺少亲情和友情上的关爱,连唯一的妹妹也病入膏肓。二是人情的冷漠。乡人对厄舍府惧而远之,与他们接触的只有仆人和家庭医生。“仆人们做事情轻手轻脚地”“一声不吭”“像漂浮地游魂对一切熟视无睹”;而家庭医生脸上带着“狡黠与困惑交织的神情”。情感的贫乏使他孤苦无依、压抑绝望,只能独自面对命运的安排。兄妹二人都经受着病魔的折磨:一个是精神上,一个是身体上。但是不同的是妹妹坚强求生,哥哥却多愁善感、郁郁寡欢,丧失理性,最终走向消亡。当他看见自己妹妹的身影的时候,“他早已双手捂住脸,只看见骨瘦如柴的手指竟然比往常还要白,指间滚淌出热泪来。”大多数的论者认为此处暗示了哥哥对妹妹的乱伦之恋。本文认为此处是哥哥不敢正视理性的妹妹,也是不敢正视自己的理性(因为二人如此相像,看她如看自己)。他不敢相信自己的理性像妹妹一样在挣扎,在他的潜意识之中妹妹早已经不在了,或者她根本就不存在。对于多年来相依为命的妹妹即将离去,他能想到的只是“这古老的厄舍家族就剩我一个人了”。从中可以看出他已经不再是一个具有理性的人。当他听见妹妹在棺材中挣扎的声响却没有打开棺材救自己的妹妹出来,反而“充满了极度的恐惧”。此时,他的理智在作最后一次虚弱无力的挣扎,“他那永无安宁的心中正藏着某个令他窒息的秘密,而他正在拼命积蓄揭开那秘密的勇气”。罗德里克活埋妹妹的同时也葬送了自己的理性。从他的恐惧中我们不难看出他对于理性和非理性是矛盾的。这种矛盾使他不安,无法入睡,最终在死亡中寻找解脱。“那是一幅尺寸不大的画,画的是一个无限延伸的矩形地窖或是隧洞的内部,四壁低矮,光滑雪白,没有花纹,也没有脱落。换上某些陪衬表明深埋在地下,面积宽广,但不见出口,也看不到火把,什么人工光源都看不见……”。有论者认为此处描画的是厄舍府的象征。[8]本文认为这却是一口棺材,它活埋了玛德琳,活埋了罗德里克的理性。在玛德琳和罗德里克关系中再次体现了理性和非理性的整合。

如图所示:

作为理性代表的玛德琳一直在协调非理性代表的罗德里克,罗德里克最终失去理性,走向灭亡。那么,理性和非理性的界限又是什么呢?我们来做这样的一个比喻:在两个相邻的房间有一扇门隔开,前房是以罗德里克为代表的非理性(坡人格结构中的本我),后房是以玛德琳为代表的理性(坡人格结构中的自我),那么这扇门就是二者的界限,我们把它定义为“超我”。“超我”是充满清规戒律和类似于良心的层面,它包括良心和自我理想,为自我确立范本,是内在道德的检察官。坡的创作也存在这种理性和非理性矛盾的冲击。一方面他抛开了小说家的职责,揭秘人精神深处的原始本能、需求和恐惧,并在创作中释放和展现;一方面他从诗歌创作中追求美丽的梦幻世界。

爱伦·坡作为19世纪浪漫主义晚期的一员文学主将,深深地意识到文艺创作与理性、非理性之间的关系。他看到了浪漫主义一味鼓吹伸张“自我”的弊端,认为人不应该隐逸于自然而与社会相隔离,厄舍家族的悲剧就是一个很好的例证。他更以自己亲历的文学创作意识到了:灵感、非理性等因素固然是文学创作的基础和源泉,但是离开理性,逃离现实,也会把文学创作引入末路。他把这种理性和非理性的关系在《厄舍古屋的倒塌中》,通过三个主要人物巧妙地表达了出来。如果从“雌雄异体”的角度来说,厄舍兄妹实际是一个人,这也就从深层次揭示了坡理性和非理性不可分离的创作观念。

爱伦·坡比弗洛伊德早近半个世纪,自然不可能受到后者的影响,但是通过我们对小说中三个人物理性和非理性因素的探析,我们发现二者不谋而合,其关系如下:

从上图所示可以看出,《厄舍古屋的倒塌》实际上是一个爱伦·坡寻找完整人格结构的过程。厄舍兄妹的悲剧不是作者强加给他们的,而是整个社会的悲剧。浪漫主义逃离社会,也就是逃离人格中代表社会道德的“超我”,从而达成“本我”和“自我”的融合。

参考文献:

[1]John H Timmerman. House of Mirrors: Edgar Allan Poe’sTheFalloftheHouseofUsher[J].Papers on Language and Literature,2003,(3):227-244.

[2]尚必武.二元关系和整合与分离[J].河南科技大学学报(社科版),2005,(4):64-65.

[3]Shang Biwu.Pairing and Splitting of Binary Opposition .Journal of Luoyang Institute of Technology (Humanities) 2005,(4):64-65.

[4]车文博.当代西方心理学词典[M].吉林:吉林人民出版社,2001:178-179.

[5]Che Wenbo. The Dictionary of Modern Pshychology.Jilin:Jiin People’s Publishing House,2001:178-179.

[6]弗洛伊德.精神分析引论[M]西安:陕西人民出版社,2001.

[7]Sigmund Freud. An Introduction to Psycho-Analysis.Xi’an:Shanxi People’s PublishingHouse,2001.

[8]Peter Obuchowski. Unity of Effect in Poe’sTheFalloftheHouseofUsher[J].Studies in Short Fiction, 1995,(4):407-412.

[9]Beverly R Voloshin. Explanation inTheFalloftheHouseofUsher[J].Studies in Short Fiction, 1986,(3):419-428.

[10]Raymond Benoit. Poe’sTheFalloftheHouseofUsher[J].Explicator,2000,(2):79-81.

[11]曹曼:追求效果的艺术家[J]外国文学研究.1999,(1):90.

[12]Caoman: An Artist in Pursuit of Effect. Foreign Literature Studies. 1999,(1):90.