全域旅游视角下的城市社区更新行动规划研究*

——以合川草花街社区为例

2018-05-31陈颖果HUANGLingCHENYingguo

黄 瓴 陈颖果 HUANG Ling, CHEN Yingguo

0 引言

近年来,我国社会经济发展进入新常态,旅游业蓬勃发展,旅游消费需求呈现爆发式增长,供给侧结构性改革成效明显。据国家旅游局数据显示,2017年全国旅游总收入5.40万亿元,同比增长15.1%,国内旅游人数达50.01亿人次。初步测算,2017全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元,占GDP总量的11.04%,旅游直接和间接就业7 990万人,占全国就业总人口的10.28%。旅游业成为我国产业转型和城市发展的重要力量[1]。2017年政府工作报告首次明确提出大力发展全域旅游,全域旅游从此成为一项重要的国家发展战略[2]。

相较于传统的景区旅游而言,全域旅游更注重去感受当地人的生活方式,深度体验他们是如何借助自然与人文禀赋来生活的。作为居民日常生活的基本载体,城市社区蕴藏着丰富多样的城市文化基因和生活形态,必将成为全域旅游新的目的地。同时,全域旅游也为我国新型城镇化战略背景下的城市转型发展、内涵式更新带来契机,为城市社区的经济、社会、文化可持续发展提供新思路。然而,在过去的研究中,社区与城市旅游的相互影响并未获得相应的积极关注。如何识别、保护和利用这些具有原真性的社区价值,提升社区生活品质,进而提供有特色的城市旅游服务,应纳入城市社区发展更新的目标和行动。针对这一命题,本文以重庆合川钓鱼城街道草花街社区更新行动规划为例,通过梳理社区现状资产特征、社区发展目标,与城市全域旅游的关联和所面临的关键问题,进而提出相适应的更新规划策略,探讨全域旅游视角下的城市社区更新行动规划策略。

1 全域旅游与城市社区更新的关联

1.1 全域旅游的基本概念与内涵

针对全域旅游的概念并没有一个统一定义。随着近几年全域旅游的兴起,众多学者和行业专家都尝试给出了基本定义,并赋予了“空间”“产业”“要素”“时间”“管理”“服务”等诸多内涵。李金早提出,全域旅游是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式[3]。厉新建、张凌云等人从行业、部门、居民共同参与到区域内旅游要素的利用,以此从满足游客的体验需求的角度揭示全域旅游的概念[4]。张辉、岳燕祥结合我国社会经济发展的背景和旅游发展的现实问题,指出全域旅游的核心是经济产业和空间的转型,并认为全域旅游不仅是我国旅游化进程的重要表现形式,也是当前我国推动社会经济发展重要的发展方式[5]。郭毓洁、陈怡宁则从空间和产业两个层面,提出基于空间经济视角的全域旅游发展策略。通过梳理目的地的要素,在城市空间尺度打造出点、线、面相结合的全域旅游目的地,并以此为基础优化旅游产业结构[2]。杨振之结合迈克尔•波特提出的竞争战略理论和空间经济学理论,认为全域旅游需要在空间和产业层面合理高效优化配置生产要素发展旅游产业,以此统筹引领区域经济发展,持续增强区域竞争能力[6]。厉新建、马蕾等人从市场逻辑的视角提出发展全域旅游需要优化目的地的资源、服务和管理水平[7]。

上述可以看出,全域旅游是在目前经济社会发展和产业转型的背景下,以旅游产业带动社会经济发展的新模式。全域旅游需要用新观念对全域范围的资源要素重新整合,并将这些资源要素整合到不同尺度的城市旅游空间网络,并以此为基础大力发展旅游产业,突破旅游发展的景区和城市局限,实现景区和城区的充分融合,以适应现代旅游发展和游客多样化的需求。此外,城市全域旅游还需要提升城市面貌、基础设施水平,提高旅游目的地的服务和管理水平,最终通过全域旅游实现区域的可持续发展。

1.2 全域旅游与城市社区更新

全域旅游视角下的社区更新,首先需要关注社区发展自身面临的问题,同时还需要从城市角度,将社区更新纳入全域旅游发展框架,谋求城市与社区共同的可持续发展。总之,要处理好社区发展与城市全域旅游之间的物质、社会和经济联系。

(1)物质层面。社区发展需要营造一个良好的物质环境,以提高社区居民的生活环境,而城市全域旅游需要良好的城市空间品质,提升游客体验;城市全域旅游需要从旅游景点为构架的“点、线”空间形态转向多层级的旅游空间网络形态,另外通过整合散布在城市中的旅游资源,将其纳入城市全域旅游的空间结构中,通过城市全域旅游的发展带动社区和城市的更新。此外,还需要规划好社区旅游线路,处理好社区与区域内外的衔接,将社区纳入城市全域旅游的空间网络。

(2)社会层面。社区发展需要多方参与,在目前社会治理转型的背景下,特别需要社区居民和社会组织参与到社区的发展中,而全域旅游为居民参与社区发展提供了机遇。全域旅游的发展不仅要满足游客的需求、政府税收的增加和旅游产业的赢利,还要给社区居民带来多方面的利益。参与分享利益各方形成伙伴关系,利益共享、责任共担,共同促进旅游业的健康、协调、可持续发展。旅游发展的红利将促进居民参与社区的发展,形成利益共同体,促进政府、社会组织多方参与社区治理。另一方面社区居民是创造社区生活环境的主体,而全域旅游的资源观体现出对于游客的吸引物不仅有自然和人文资源,还有社会的旅游吸引物,还需要将吸引物自身与吸引物所处环境结合在一起。因此居民的生活方式和由社区居民创造的生活环境也是旅游吸引要素的一个重要组成部分。

(3)经济层面。社区发展与城市全域旅游的发展都需要产业支撑,通过充分挖掘资源,将社区资产全面利用,创造符合社区与全域旅游发展的产业类型。而旅游发展需要的产业更多是服务业,包括生产性服务业和生活性服务业。社区根据自身优势资源发展,一方面,创造满足全域旅游的相关旅游产品;另一方面,通过生活性服务业的发展,在满足旅游业需求的同时解决社区自身公共服务需求。

2 全域旅游视角下的城市社区价值:社区的原真性

旅游是一种空间消费,是一种通过空间变换而形成的经济,旅游经济问题既是一个产业问题,也是一个空间问题。旅游活动是一种以人的空间移动为特征的消费活动[2]。随着大量的资本和技术进入,旅游市场变大,旅游产品变多,旅游形态和旅游业态更为丰富,标志着我国旅游从“小旅游”进入“大旅游”阶段[2]。从过去观光旅游时代到当下度假旅游、休闲旅游的兴起,旅游景区这种空间形态已难以满足旅游者需求。全域旅游首先是要打破旧的旅游空间格局,形成一种新的发展格局,推动旅游空间域从景区为重心向旅游目的地为核心的转型[5]。社区,恰好是城市全域旅游拓展的重要空间域,而社区的原真性价值即是城市旅游向社区延伸的重要依据和基础。城市生活保留老旧街道、建筑,以及貌似陈旧的街区,具有社会用途和文化意涵,能够将公众组织起来、支撑脆弱的社会结构,城市的未来依赖于这样的原真性。这是因为原真性不仅涉及一个地方的面貌与给人的感受,还涉及地方所唤起的社会连通性[8]。城市社区的原真性主要包括以下4个方面。

(1)空间整体的原真性。大多数城市社区都是社会过程的产物,其空间生长的过程和结果皆为城市社会经济文化变迁的客观反映。从存留下来的社区空间整体来看,它本身就是城市全域旅游重要的资源之一。由于不同地域、气候及人文的影响,不同的城市社区空间整体呈现不同的空间肌理特征和魅力,别具旅游吸引力。

(2)生活形态的原真性。不同地域的城市社区承载不同人群的日常生活,呈现不同生活形态和社交文化。这种社区日常生活形态的原真性价值,已经成为全世界旅游资源的重要组成部分。将日常生活体验纳入城市全域旅游内容,将大大提升旅游目的地的资源价值和功能,创新旅游模式。

(3)历史遗存的原真性。随着时代变迁,城市大量的历史人物、故事和历史建筑等遗存皆散布在城市社区的大街小巷,其原真性随着历史而变迁,逐渐成为城市记忆的一部分。社区历史遗存的原真性也是城市全域旅游的重要资源之一。

(4)社会结构的原真性。社区即人。社区中生活的人群的社会结构以及他们的生存状态,是开展城市全域旅游的最宝贵的资源价值。因此,识别、尊重和保护社区人的生活状态,是充分把握城市原真性的基本原则和目标,也是开展城市全域旅游的重要基础。

综上而言,社区的原真性价值是城市价值的重要组成部分,不仅包括历史文化价值、当下地方生活体验、社会与经济价值,更具有教化功能。充分识别社区的原真性将是认知城市文化和城市灵魂新的切入点,也是拓展城市全域旅游的价值基础和重要依据。

3 全域旅游视角下城市社区更新的关键问题

人们对城市日常生活这种原真性的渴望,为全域旅游视角下的社区更新提供了一种新思路,同时也提出系列关键问题。

3.1 社区资产价值识别

基于社区原真性价值认知,运用“资产为本的社区发展”( Asset-based community development)理念[9],从社区物质资产、社会资产和人力资产3个方面系统梳理和建构社区资产价值体系,绘制社区资产地图,评估社区资产状态,厘清社区发展的资产潜力。进一步结合社区需求和城市全域旅游发展目标,做出社区发展目标和定位。全域旅游的资源要素不仅要包括吸引物、吸引物所在的环境,还需要包括吸引物所处环境中的居民。目的地的文化不仅体现在建筑、文物上,同时也体现在当地居民的交流语言、生活态度、行为方式、文化取向上[4]。这是一种全新的资源观。因此,识别社区资产价值是将城市全域旅游拓展至社区的首要一步。

3.2 公共空间网络开放体系构建

基于城市全域旅游视角,构建社区公共空间开放体系非常重要。这里所指的“开放”并非完全彻底的开放,而是指社区内部的公共空间网络与城市公共空间的有效链接,从而使城市旅游方便地延伸至社区。随着社区和城市公共空间开放体系的良性生长,进而实现城市经济、文化和服务向社区渗透和生根发芽,以致带动城市全域旅游与社区持续发展。社区公共空间开放网络体系是开展社区旅游生活的载体和目的地,更是实现城市社区旅游价值的集中地。构建有效开放、安全可达、慢行畅通的公共空间网络体系,是将城市全域旅游拓展至社区的关键一步。

3.3 旅游活动与社区生活的矛盾与协同

将城市全域旅游引入社区,最大的难点是城市旅游活动与社区日常生活的相互干扰。社区生活既是旅游目的地的核心资源,需要充分地开放和共享,但居民日常生活也需要一定程度上的安宁与平静。随着游客数量的增加,旅游活动与社区生活二者之间难免产生矛盾和干扰。因此,如何规划社区旅游线路和社区生活线路至关重要,使其既相互裨益又不被过度影响,最终达成原生态的社区生活与城市社区旅游的协同状态。处理好旅游与日常生活的关系,是实现城市全域旅游进社区的持续性要求。

3.4 公共参与社区治理和旅游开发

“对于旅游目的地而言,无论是空间位置、地域范围还是旅游资源、活动内容,都与社区存在着较高程度的一致,所以从社区的角度来进行旅游目的地建设和管理,谋求旅游和社区的共同发展被认为是实现旅游可持续发展的有效途径。”[10]社区的人口结构是影响公共参与的重要因素。与发达国家相比,发展中国家在运作、结构和文化等方面存在较多障碍,如集权式公共管理、协作和法律体系缺乏、社区意识不足以及社区在资金、人力和参与成本上的多方限制,不利于社区居民真正参与到当地的旅游发展进程中[11]。从城市全域旅游视角,居民参与城市社区治理和旅游发展,为提升社区生活品质、城市精细化治理水平和促进城市可持续发展提供一种新的可能。

4 全域旅游视角下社区实践:合川草花街社区更新行动规划

4.1 项目概况

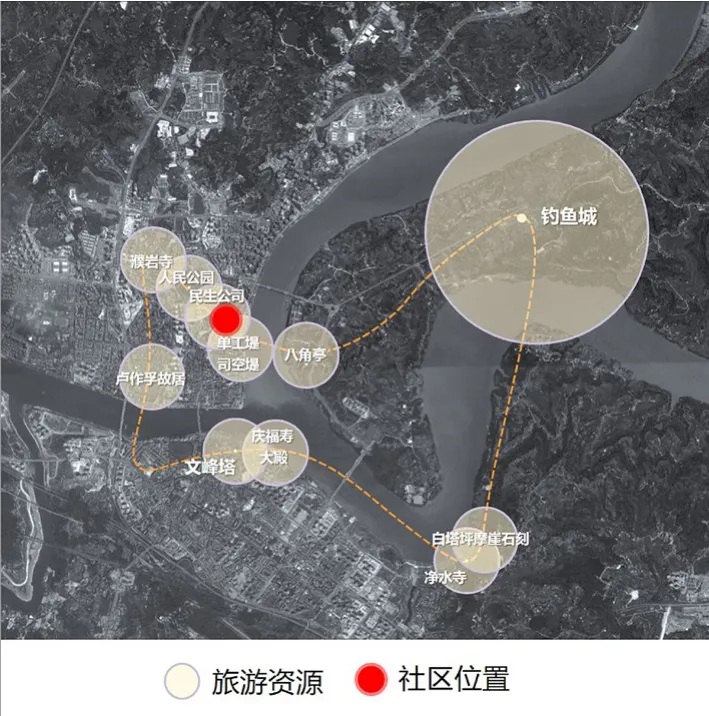

合川区位于重庆西北部,三江交汇,是重庆6大卫星城市之一。草花街社区位于合川老城中心区域,面积3.3 hm2,常住人口约1 000人,以20世纪八九十年代多层住宅为主。社区紧邻城市商业中心、滨江公园、瑞映巷历史街区。社区内现存有明代天顺年间修建的合州古城墙、民国时期集中卖胭脂草花的草花街和因戴记大染坊而得名的戴家巷(图1)。该社区属于老旧生活社区,生活氛围浓厚,但空间环境品质较差,社区经济产业相对落后,同时社区内部和周边区域拥有的大量的历史文化资源尚待整合发展。近年来,合川区将建设新型工业城市、旅游休闲胜地和幸福宜居家园列为3大工作目标,城市全域旅游战略为该社区可持续发展带来新机遇(图2)。

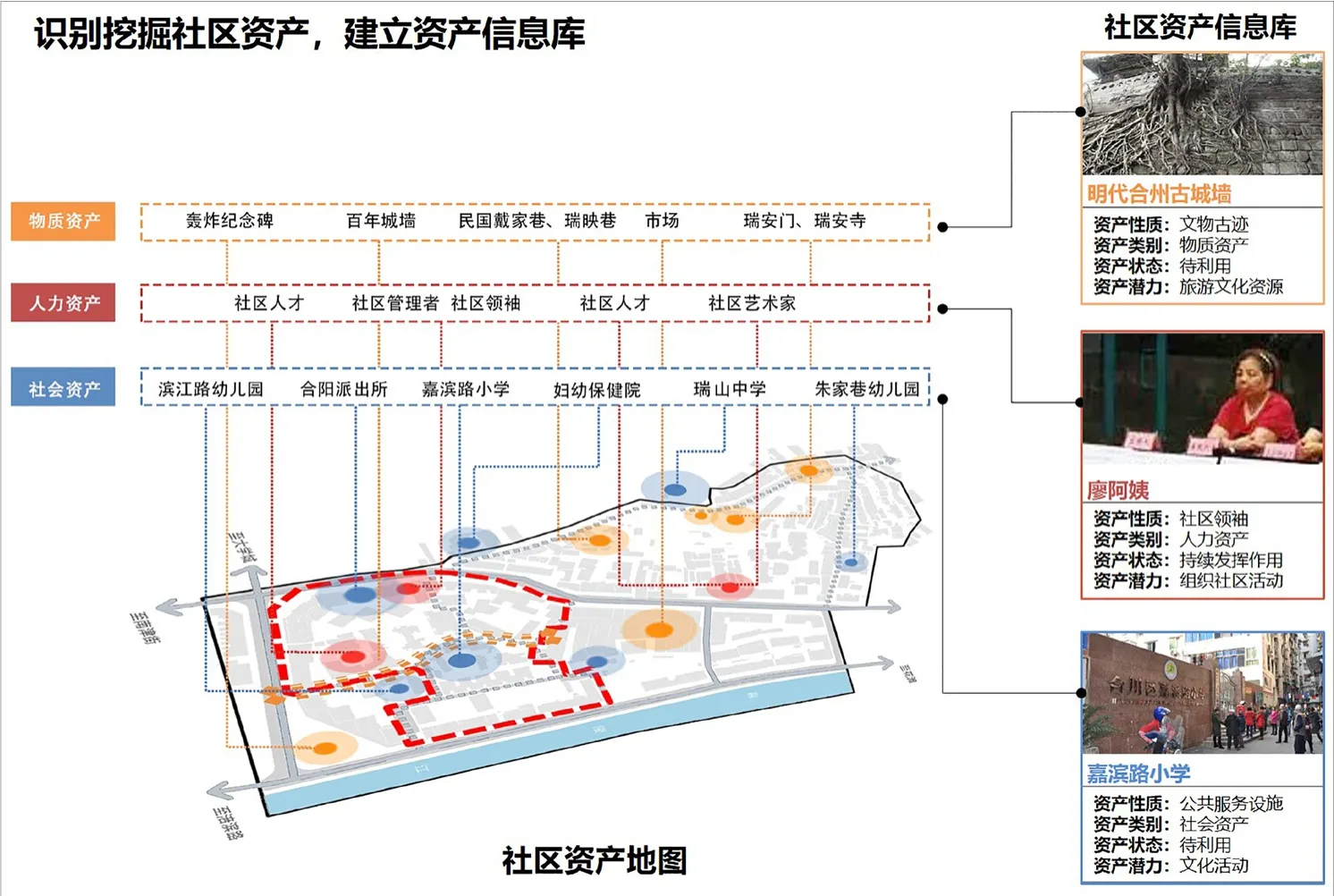

4.2 社区原真性资产识别与更新目标制定

依据前述“资产为本”(Asset-based)社区发展理念,对草花街社区进行系统全面的资产识别,从物质资产、人力资产和社会资产3个方面展开清理和评估。通过两轮资产调查,分别厘清社区周边区域和社区内部的资产状态,建立社区资产信息库(图3)。调研发现,社区具有良好的城市区位以及与周边环境资源通达的空间联系可能性;同时,社区内尚存150余m明代合州古城墙以及口口相传的草花街、戴家巷的名人轶事;再者,当下生活其中的老居民、社会单位和公益组织数量多,相互关联度高,已经初步形成环境整洁、邻里和睦的社区氛围。整体上看,社区具有丰富的资产存量,但其原真性价值未被完全发现和联系,更没有与城市发展目标匹配。因此,如何激活社区资产价值,为社区可持续发展提供更新思路尤为关键。

图1 草花街社区区位图

图2 草花街社区与合川城市旅游线路空间关系图

图3 社区资产地图

结合联合国人居Ⅲ会议精神以及我国住建部提出的“城市双修”战略,依据合川城市发展定位和草花街实情,制定社区更新目标:宜居宜游、共享共治好社区。基于全域旅游和美好社区生活愿景,草花街更新行动规划重点包括社区空间优化策略和社区创新治理两部分内容。

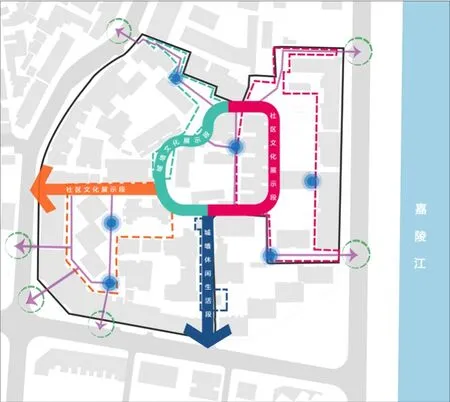

4.3 社区空间优化策略: 营造“城墙文化线路+社区生活线路”

为激活草花街社区细胞最具活力的要素——明代古城墙与居民日常生活,依据社区自然地形,将社区内的古城墙等历史文化资源与紧邻的瑞映巷历史街区、滨江景观带加以整合,发挥整个片区的旅游联系,联动发展。根据社区内现存的古城墙遗址,确定从苏家街为入口,绕古城墙、草花街、戴家巷为主要的城墙文化旅游线路,并将线路分为4个区段,区别展示城墙历史文化和社区文化。同时,以提升居民日常生活品质为根本,营造多条社区生活线路,以线串点,链接社区日常公共生活空间(图4)。对线路上的建筑底层界面、围墙、道路、生活服务设施、绿化景观等分别提出更新实施策略。设计上突出城墙文化线路、生活线路和重要节点的历史文化氛围与当下生活氛围。通过访谈居民、挖掘社区历史文化内涵、收集居民更新意见等方式,让居民充分参与设计过程。同时,将当地艺术家引入社区更新,绘制草花街名人故事、市井漫画,题写诗词歌赋,设置社区地图、社区黑板、社区匾额、标识、门牌等展示社区文化(图5)。更新规划旨在有效梳理社区空间文化特色,提升社区旅游价值的同时也提升了居民的社区认同感。

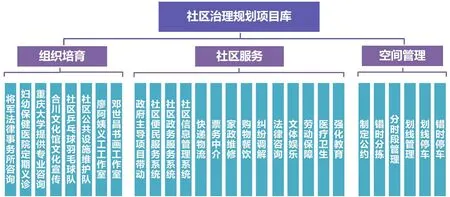

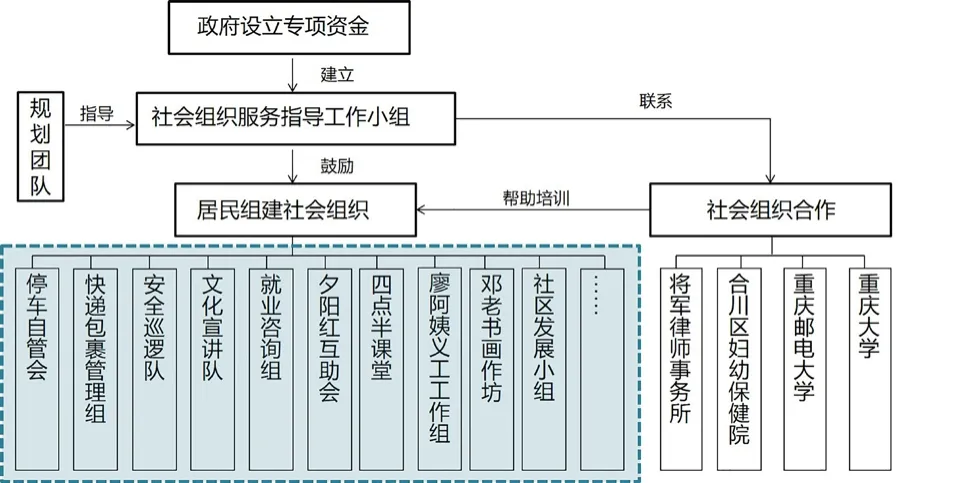

4.4 社区创新治理策略: 拟定“社区治理项目库+治理行动清单”

一个好社区的形成需要一定时间积累,是一段社会过程的结果。草花街更新规划依托良好的社区历史和邻里基础,充分挖掘和利用社区人力资产和社会资产,为进一步提升社区魅力,搭建政府统筹、规划师引导、艺术家助力、社区居民及社会组织共同参与的协作平台,从组织培育、社区服务和公共空间管理3个方面拟定社区治理项目库和治理行动清单,提出因地制宜、远近期相结合的社区创新治理策略(图6)。

(1)建构社区公共参与机制。社区可持续发展依赖于各方参与社区事务的能力。居民和社会组织充分参与社区事务将有效促进社区发展和全域旅游统筹。此次更新规划通过开展社区动员大会,社区访谈、问卷调查、专家研讨等多种方式,建立社区议事协商平台,全过程引导建构公共参与机制,逐渐提升社区参与能力(图7)。

图4 社区空间整治结构

图5 城墙文化线路及节点文化标识

图6 社区治理规划框架图

图7 社区空间管理机制图

(2)完善社区空间管理机制。社区旅游与社区日常生活的有序开展,对空间环境品质的维护提出更高要求。在社区层面需要将各方力量统筹起来,对社区有限的公共空间进行精细化管理。比如,针对社区内占道停车、垃圾站污染、活动场地被占用等问题,可以通过划线、分时管理或价格杠杆调节(图8)。

(3)协调社区服务。全域旅游的发展需要优化旅游目的地的服务,传统上围绕与团队游客点线旅游相适应的节点式服务供给模式也必然要让位于与散客化广域旅游相适应的全空间式服务供给模式[7]。通过社区发展与更新,激发社区服务能力,满足社区自身需求的同时满足社区旅游需求。通过与居民、社区居委会等调研和访谈,确定社区服务的需求,在社区资产调查的基础上提出需要政府完善的公共服务。在便民服务方面,鼓励利用社区和周边区域资源,通过有偿的方式满足居民和游客对便民服务的需求(图9)。

5 结语

当把社区看作城市全域旅游资源的重要组成部分时,城市社区的价值将被重新认知,这是一种新的城市资源观。反过来,基于全域旅游视角的城市社区发展与更新,也有了新的目标定位,这使得社区更新与城市更新发展产生密切关联。过去快速城镇化阶段,千城一面、城市特色式微几乎成为城市开发建设的普遍现象。其间对于社区价值的忽视以及规划的社区缺位,不能不说是造成城市遗憾的原因之一。而今新型城镇化阶段,城市的一切存量条件都应被视为珍贵资产而得到真正重视与综合评估。社区作为城市有机体的基本细胞,也是城市文化特色的基本空间载体,当把视线焦点从城市维度转向社区维度的时候,城市文化的多样性、差异性特征自然显现,其作为城市旅游的价值也就不言而喻。巴黎、伦敦、纽约等欧美的许多城市给出极好示范。可以说,国家全域旅游战略为当下城市社区更新指明了一条价值路径。但需要清醒认知的是,将城市社区更新纳入城市全域旅游框架必须处理好以下几点:

图8 社区空间划线分时管理图

图9 社区服务平台

(1)处理好社区“居”与“游”的关系。不是每个社区都要成为“田子坊”,大部分城市社区恰恰是以居住为主、旅游为辅。因此,如何依托社区资产梳理社区旅游线路,使其与居民日常生活保持友好相生关系是社区更新的重点之一。

(2)梳理以线性空间为主的社区文化旅游线路。线性空间是山地城市社区的典型公共空间形态要素,承载日常交通出行及社区日常活动。依托社区文化资源分布,营造社区文化旅游线路,并与城市旅游线路顺利联通,围绕此旅游线路引导建设社区旅游相关服务功能和设施配置,是社区更新的重要内容之一。

(3)联通与激活社区闲置公共空间。山地城市老旧社区普遍存在公共空间稀缺、因复杂地形导致难以利用的闲置空间较多等问题。从社区资产视角,这些闲置的、为数不少的公共空间需要被有效连通和激活,使之成为社区公共生活的良好场所。这需要规划师、建筑师和景观师的智慧。

(4)充分认知社区文化资产价值。这是开展社区旅游的基础。社区文化资产不仅包括历史建筑等物质空间遗存,曾经的名人、故事、事件、活动等,还包括当下富有特色的日常生活方式。因此,弥散在社区空间里的各种文化要素需要进行重新分类梳理和综合评估,通过旅游线路将其串联展示。

(5)构建居民共享共建的社区治理平台。这将是一个逐渐建设的过程,也是居民参与社区更新、获得社区认同、走向一个好社区的基本保障。其中,政府搭台并积极引导,激活社区的社会资产和人力资产将起决定性作用。(注:“重庆市合川区钓鱼城街道草花街社区更新行动规划成果”获2016年度重庆市优秀城乡规划设计一等奖。参与项目人员:黄瓴,夏晖,周茜,但雨泽,郑刚,贺文萃,陈颖果,彭翔,陈晓磊,王思佳,蔡智,何纯夫,周萌,沈默予,郑小刚。)

参考文献 References

[1]2017政府工作报告. 新华网 http://news.xinhuanet.com/politics/2017lh/2017-03/06/c_1120575573.htm.

[2]郭毓洁,陈怡宁. 全域旅游的旅游空间经济视角[J].旅游学刊,2016(9):28-29.GUO Yujie, CHEN Yining. Tourism spatial economic perspective of the whole region[J]. Tourism Tribune,2016(9): 28-29.

[3]李金早. 全域旅游的价值和途径[N]. 人民日报,2016-03-04(003).LI Jinzao. The value and the approach of the whole tourism[N]. People's Daily, 2016-03-04(003).

[4]厉新建,张凌云,崔莉. 全域旅游:建设世界一流旅游目的地的理念创新——以北京为例[J]. 人文地理,2013(3):130-134.LI Xinjian, ZHANG Lingyun, CUI Li. Comprehensive tourism: idea innovation on building a world-class tourism destination[J]. Human Geography, 2013(3):130-134.

[5]张辉,岳燕祥. 全域旅游的理性思考[J]. 旅游学刊,2016(9):15-17.ZHANG Hui, YUE Yanxiang. The rational thinking of the comprehensive tourism[J]. Tourism Tribune,2016(09): 15-17.

[6]杨振之. 全域旅游的内涵及其发展阶段[J]. 旅游学刊, 2016(12): 1-3.YANG Zhenzhi. The connotation and development stage of the comprehensive tourism[J]. Tourism Tribune,2016(12): 1-3.

[7]厉新建,马蕾,陈丽嘉. 全域旅游发展:逻辑与重点[J]. 旅游学刊,2016(9):22-24.LI Xinjian, MA Lei, CHEN Lijia. Comprehensive tourism development: logic and focus[J]. Tourism Tribune, 2016(9): 22-24.

[8]莎伦·佐金. 裸城:原真性城市场所的生与死[M]. 丘兆达,刘蔚,译.上海:上海人民出版社,2015:259-260.ZUKIN S. Naked city: the death and life of authentic urban places[M]. QIU Zhaoda, LIU Wei, translate.Shanghai: Shanghai People′s Publishing House, 2015:259-260.

[9]黄瓴,罗燕洪. 社会治理创新视角下的社区规划及其地方途径——以重庆市渝中区石油路街道社区发展规划为例[J]. 西部人居环境学刊,2014,29(5):13-18.HUANG Ling, LUO Yanhong. Community planning and the local approach in the perspective of social governance innovation: a case study of Shiyou Road,Yuzhong District of Chongqing[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2014, 29(5): 13-18.

[10]吕君,吴必虎. 国外社区参与旅游发展研究的层次演进与判读[J]. 未来与发展,2010,31(6):108-112.WU Jun, WU Bihu. A critical review on the evolution of foreign tourism combining with community [J]. Future and Development, 2010, 31(6): 108-112.

[11]TOSUN C. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries[J].Tourism Management, 2000, 21 (6):613-633.