中班幼儿集体教学活动中高级学习行为的分析

——基于OCCP学习行为模型的视角

2018-05-30李宗露

李宗露

(西南大学教育学部,重庆 400700)

一、问题的提出

“学习行为”(Learned behavior)在教育活动中通常指学习者在某种动机指引下为获得某种学习结果而进行的活动的总和[1]。有关学习行为的研究文献中,关注点往往聚焦在教学行为和师生互动等一些常见的学习行为分类,如记忆型学习、理解型学习、研究型学习、投入型学习等。究其根本都是以学习的分类替代了学习行为的分类。值得说明的是学习类别和学习行为的类别是交集的关系,两者既有不同之处,又互有联系。不同类别的学习可能主要包含或倾向特定的行为方式,例如行为心理主义将学习行为区分为内隐性学习和外显性学习。内隐性学习可能以倾听、观察等浸入式学习行为为主。外显性学习同样也会用到这些学习行为。因此,我们不应以学习的分类替代学习行为的分类。笔者以中班幼儿为研究对象,借鉴美国学者Ference Marton和Roger Saljo在学习过程实验研究中提出的“深度学习”概念,将幼儿高级学习行为定义为:学习者具有学习目的,以解决问题为目标,将新的知识内化后产生答案或方案的各类行为。包括制定解决问题的方案、通过动手操作解决问题、提出富有创新性的问题、再构建已有的回答等一系列集体教学活动中幼儿会产生的学习行为[2-3]。

学习行为也是有不同层次的,这与布鲁姆将认知目标分六个层次相似,但国内目前针对幼儿的学习行为研究较少。在中国知网上以“幼儿学习行为”作为关键词共检索出相关文献67条,这些研究主要以理论为主,应然多于实然,更加关注儿童学习中教师的行为而没有从幼儿的角度对学习行为进行层次分析。笔者基于OCCP学习行为模型视角,期望通过观察分析中班幼儿在课堂中的高层次学习行为,从而帮助教师更好的引导幼儿开发自身潜能,避免忽视幼儿能力发展的敏感期。

二、研究视角和研究方案

(一)OCCP学习行为模型

OCCP学习行为模型源于《网络学习行为分析及建模》,由我国学者彭文辉构建,该模型旨在通过学习者的学习行为分析学习者是否产生了深度学习,理论基础是美国运筹学家T·L·萨蒂提出的层次分析法AHP(Analytic Hierarchy Process)及目的行为主义创始人托尔曼提出的行为具有目的性和整体性[4],目前这一模型正广泛应用于电化教育之中。

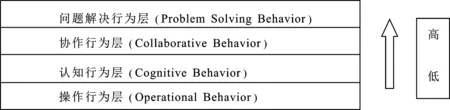

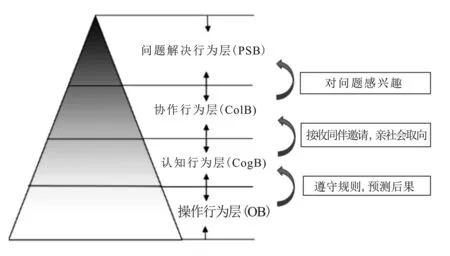

OCCP模型认为基于学习行为角度分析,学习者某种复杂的学习行为通常是由多种简单的学习行为组合而成,如幼儿计算桌子上苹果的数量就可以分解为“理解问题——观察苹果——回忆已有的数字知识——借助手指进行计数——得出结论”这几个步骤,因此将人的学习行为从低到高进行了层次化分类[5],分别是操作行为层(OB)、认知行为层(CogB)、协助行为层(ColB)和问题解决行为层(PSB),简称OCCP模型(见图1)。

图1 OCCP学习行为层次关系图

操作行为层:与学习直接相关的外显性学习行为,多属于操作性行为,具体表现为阅读、模仿、诵读……所包含的学习行为中再也分解不出其它和学习直接相关、具有学习目的的行为,因此是学习行为层的最低层。

认知行为层:学习者所表现的自发性认知行为,具体表现为记忆、分析、比较、识别等。学习最主要的还是一个认知的过程,虽然认知过程本身可以划分为感觉、知觉之类的层次,但这些关系处于人的内部,属于不能直接观察的内隐行为。为了不影响外显行为的描述,在此模型中予以忽略。

协作行为层:不同学习者之间交流互动所产生的学习行为,具体表现为讨论、教授、回答等。从学习过程看,发生协作行为的前提是个体首先对问题有了一定的分析和了解,为了解决问题需要和其他个体交互才发生了协作行为。因此,协作行为是建立在认知行为之上的一种行为。

问题解决行为层:学习者解决问题、产生答案或方案的行为,具体表现为作业、制作、鉴定等。学习者产生学习动机的最终目的是为了解决问题,而问题的解决包含了操作、认知、协作行为层。因此,问题解决行为层是学习行为中的最高层。

OCCP划分依据的是学习行为的层次而不是次序。例如,小学生识记字和高中生诵读诗词,必然是先识了字才能诵读诗词,但对于儿童来说识记字是认知行为层,而高中生诵读诗词则是操作行为层,这就是学习行为发生的次序与层次的区别。虽然OCCP模型的提出是为了分析网络学习者学习行为的层次高低,鉴于中班幼儿的学习行为往往发生在游戏和日常生活中,有较强的主观意识,不受外部环境的束缚,与网络学习有较大的相似程度,适用于该模型[6]。通过对OCCP学习行为模型的分析,笔者认为四个学习行为层的划分除了等级的递进,应该存在包含关系,即认知行为层的学习行为包含了操作行为层的学习行为,协作行为层的学习行为包含了操作行为层和认知行为层的学习行为,问题解决行为层的学习行为包含了操作行为层、认知行为层和协作行为层。例如,幼儿对菠萝进行识记(认知行为层)必然要先对菠萝的外观、香气进行观察,倾听了教师的讲解后(操作行为层)才能对菠萝有个整体的意识。因此,在分析中班幼儿学习行为时可以将OCCP模型图做如下改动(如图2):操作行为是最基础且被其它行为层所包含的学习行为,认知行为涵盖了操作行为以颜色加深表明两种行为的重叠,依次类推,至问题解决行为层共涵盖了操作、认知、协作四类学习行为,因而以最深的颜色代表。而金字塔式的结构类型则与幼儿在集体教学活动中产生的学习行为以操作性学习行为为主,随着学习行为等级的提升,高级学习行为发生次数不断递减这一特性相符合。本研究仅对具有学习目的的学习行为进行分析,对于幼儿来说,操作行为层的一些行为(如倾听,重复等)是否具有学习目的,是否会导致学习的发生也值得商榷[7]。

图2 学习行为层次结构图

(二)研究方法和思路

学习行为存在偶然性,难以准确判断幼儿某一行为的性质,因而本次研究以质性为主,结合量化进行分析。

首先,笔者采用观察法、案例分析法和访谈法,从宁波市某国际幼儿园随机选取四个中班幼儿作为观察对象,女生40人,男生36人,年纪在5-6岁之间。对这四个班级的集体教学活动尤其是科学、音乐和情感教育课程进行观察,记录师幼互动和幼儿的行为。观察时间为周一到周五下午14:00-16:20,共计观察时间15天,以一天一次的频率对个别幼儿和任课教师进行访谈,内容包括行为原因、课堂环境、教学设计、教学观察、教学经历、教师对课堂有效性的评判等,获取幼儿和教师的情感、思想、态度等原始资料。

其次,在阅读大量文献资料的基础上整合理论依据,对学习行为这一理念进行定义。基于OCCP学习行为层和儿童学习和发展这两个维度,使用代码系统对课堂个案进行了分析,通过分别计算四类学习行为层、三级学习行为等级在幼儿课堂学习行为中所占的比重,分析影响幼儿高级学习行为的因素。

最后,笔者假设并验证了幼儿学习行为中不同等级学习行为发生的心理取向,重构了OCCP学习模型,结合我国学前教育的实际情况,对学前教师设置专业化的课程提出一些合理化建议。

三、案例研究

(一)案例

以下是一堂中班幼儿的情感教育公开课的记录。

幼儿用(1秒)左右的时间陆续坐到座位上,等教师指令。教师进行课堂导入,让幼儿猜测自己现在会是什么感觉,幼儿回答高兴、紧张、伤心等等。教师简单回应幼儿的回答,表明自己激动、紧张的心情(2秒),让幼儿分享自己此时的心情。

“很高兴看到教师”(8秒)

“激动,因为第一次上台”(12秒)

“难受,因为摔跤了”(20秒)

教师总结“每个人每一天都会有不同的感觉”(25秒)

教师展示ppt,上面有四个卡通表情图案分别写着快乐、害怕、生气、无聊,用50秒依次读出图案上的字,孩子们跟读(也有孩子能认出屏幕的字)。教师问孩子什么情况下会有图上写的四种情绪,师幼进行互动。

“妈妈表扬自己给自己买玩具有快乐的感觉”(12秒)

“如果你无聊的话就是没人和你玩也没人和你聊天”教师纠正并引导“你换一换词语的位置,什么时候会无聊?当没人的时候……”“我会觉得无聊”(40秒)

“犯错被妈妈打的时候会觉得害怕”(15秒)

“高兴会打游戏”教师纠正“你是说你打游戏的时候会感到高兴是吗?”幼儿点头并正确表达说出教师纠正后的句子(48秒)

教师假设场景:有一天你们班上的孩子带来了一些糖果,当他分到你的时候糖果分完了,这时候你会有什么样的感觉?

“生气”“请你讲完整,这个时候你会?”“这个时候我会感到很生气”(32秒)

“也是生气”(5秒)

“愤怒 ”教师对这个孩子的回答除了简答回应外予以了表扬:“我要表扬一下你,你用了个非常好的词,给你鼓鼓掌”(10秒)

“会有火山爆发的生气 ”(7秒)

“很高兴吃不到糖果,我要掉牙了”(15秒)

教师让孩子讨论以上几个回答中哪种情绪是对的,讨论中一个孩子举手后说“我生病的时候会感到无聊”教师回应“你还在上一个问题里”(15秒),教师最后总结不管什么感觉都没有对错但要说出自己的感觉。(这段互动共用时3分38秒)

教师开始讲故事:乐乐和贝贝是一对好朋友。有一天西西邀请了同班的贝贝一起回家,从此以后贝贝就不和乐乐玩了。如果你是乐乐你有什么感觉?

“伤心 ”(3秒)

“高兴朋友有人玩”(5秒)

“火山爆发的生气 ”(4秒)

“很舍不得原来的朋友”(5秒)

(故事继续)贝贝说你想和我一起玩必须要每天送我一样礼物。如果你是乐乐,你会怎么做?

“换个朋友”(4秒)

“找别人玩”(4秒)

(故事继续)乐乐找不到东西送朋友,于是离开了这个朋友,他心里很难受。你们有没有什么办法让乐乐开心起来?

孩子们分小组进行讨论,并相互分享。

“打游戏,忘记不开心的”

“和新朋友一起玩”

“玩自己的玩具”(3分42秒)

讲完故事后教师拿出用白纸剪的小纸人“这个小纸人就是你自己,怎么才能用小纸人告诉客人教师你自己的感觉?”孩子提议画表情、拿着小人说话、给小纸人上色……(2分40秒),教师让孩子想想昨天遇到了什么事情有什么感觉,找出和那种感觉相像的颜色给小纸人涂上,然后和坐在后排的客人教师分享自己昨天的感觉(例如,一个孩子昨天过的很开心,就将小纸人涂成了五颜六色的)。(5秒)

(二)从OCCP角度分析

1.分解

案例中的集体教学活动由三个子活动组成,从OCCP视角出发,可将每一活动中幼儿产生的学习行为按四个行为层进行简单的分解说明。

导入部分

幼儿快速坐到座位上等教师的指令OB

教师进行课堂导入让孩子猜测教师的情绪CogB

让幼儿分享自己的情绪CogB师幼进行互动交流回应ColB

活动一

展示PPT,幼儿观察OB

教师领读幼儿跟读OB,部分幼儿能自主识别屏幕的字CogB

师幼互动什么情况下会产生这四种情绪ColB,其中教师重新组织孩子的话语ColB并引导孩子重复CogB

假设情景问幼儿会有什么情绪OB

幼儿表达可能产生的情绪CogB

讨论哪种情绪正确ColB,其中一个没有对教师提问进行正确回答的孩子可认为在活动二阶段仅回忆有哪些情绪CogB没发生互动

教师总结OB

活动二

回答如果自己是乐乐会有什么感觉CogB

幼儿回答如果自己是乐乐会怎么做CogB

幼儿小组讨论怎么能帮助乐乐开心起来ColB分享帮助乐乐解决烦恼的办法PSB

结束

教师拿出小人,幼儿观察倾听OB

讨论怎么才能通过小纸人表达情感ColB

幼儿提出解决办法PSB

给予幼儿任务指令OB

幼儿根据心情给小纸人上色PSB,和客人教师分享ColB

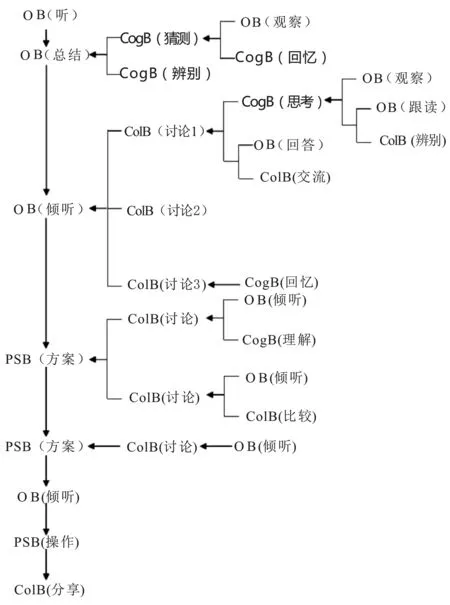

2.OCCP组成

通过上述的分解说明,可以利用嵌套式的结构制作一张流程图,将高级行为嵌套低级行为组成行为序列用来表示幼儿不同等级学习行为的获取(见图3)。

图3 集体教学活动案例分析流程图

3.OCCP具体参数详解

为了更加清楚的理解该案例中幼儿的学习行为等级,研究者将流程图中各层代码书面化,同时按照高级学习行为的操作性定义将幼儿的学习行为进行等级分类。需要说明的是,虽然各学习行为存在相互包含的关系,为了能更明确的反映出中班幼儿在集体教学活动中不同等级学习行为发生的情况,参数分析时以幼儿触发的最高学习行为为准。

OB(倾听,教师指令,低级)

OB(倾听,教师总结,低级)

CogB(猜测,教师此时的情绪,中级)

OB(观察,教师表情,低级)

CogB(回忆,情绪种类,低级)

ColB(讨论,师幼双方此时的情绪,中级)

OB(倾听,教师的总结,低级)

ColB(讨论1,猜测情境中幼儿的情绪,中级)

CogB(思考,什么情况下会产生情绪,中级)

OB(观察,PPT显示的图案文字,低级)

OB(跟读,PPT的文字,低级)

ColB(辨别,根据已有经验识字,中级)

OB(回答,幼儿会产生某一情绪的原因,低级)

ColB(交流,在教师引导下再加工幼儿的回答,高级)

ColB(讨论2,哪些情绪是对的,中级)

ColB(讨论3,教师指出幼儿的错误,低级)

ColB(回忆,已有的情绪经验,中级)

PSB(方案,如何帮助乐乐,高级)

ColB(讨论,如果是乐乐有什么感受,中级)

OB(倾听,故事内容,低级)

CogB(理解,主人公的感受,中级)

ColB(讨论,如果是乐乐会怎么做,中级)

OB(倾听,故事内容,低级)

CogB(理解,主人公的感受,中级)

PSB(方案,通过彩绘小纸人表达情感,高级)

ColB(讨论,表达情感的办法,中级)

OB(倾听,教师指令,低级)

OB(倾听,教师指令,低级)

PSB(操作,根据心情彩绘小纸人,高级)

ColB(分享,向客人教师讲解作品,中级)

(三)结果分析

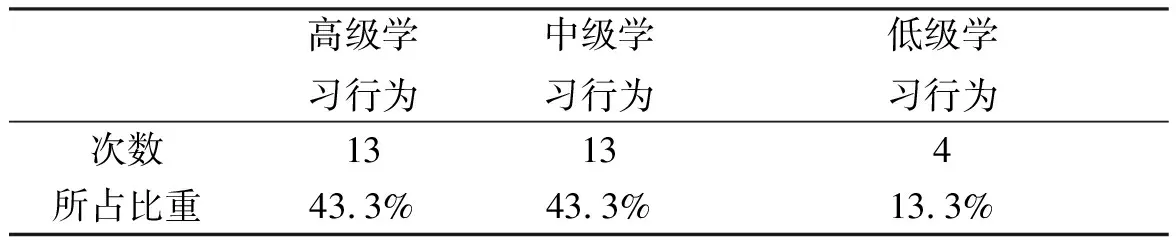

表1 四类学习行为层课堂所占比重

表2 三级学习行为课堂所占比重

在案例所示的中班幼儿课堂学习行为中,操作层行为发生11次,占所有学习行为的36.7%;认知层行为发生7次,占所有学习行为的23.3%;协作层行为发生9次,占所有学习行为的30%;问题解决层行为发生3次,占所有学习行为的10%。观察发现,中班幼儿课堂学习行为多表现为操作、认知和协作行为层,问题解决行为层的学习行为较少发生。教师的课堂设计和引导对问题解决行为层的发生起着重要作用,没有教师指令的情况下中班幼儿在课堂上几乎不产生问题解决层学习行为。

根据本文对高级学习的定义,协作层学习行为是否定性为高级学习行为是需要视学习行为判断的。例如,案例中一名儿童在教师的帮助下重新构建了自己的答案,表明他将教师教授的知识内化了。因此,这一学习行为虽然属于协作行为层,但应该定性为高级学习行为。由表2可知,中班幼儿课堂学习行为中高级学习行为发生13次,占总数的43.3%;中级学习行为发生13次,占总数的43.3%;低级学习行为发生4次,占总数的13.3%。课堂中幼儿学习行为的等级会根据教师引导、教学环境、课程质量和个体对学习内容的反应进行转化,三者之间没有明确的界限。

四、讨论

从观察结果来看,中班幼儿集体教学活动中高级学习行为在相当程度上都不是自发地、主动地发生的,即使是发生的行为,也都存在着不同程度的影响因素。为了从更深层次研究这一现象,笔者试着从外因和幼儿的心理取向着手做进一步的阐述和分析。

(一)影响中班幼儿学习行为发生的因素

1.课程内容设置的不平衡

第一,质的超载。课程的目标与幼儿发展的现状不一致,课程内容不适宜幼儿学习特点和水平会影响幼儿学习行为层的发生。例如一节某科学课程。

(教师通过一个故事引入,介绍八大行星)

T:小朋友们,咕噜噜博士的飞船回到了地球,你们还记得他去了哪些地方吗?

C1:火星、水星

C2:地球

C3:很大很大的黄色的球

……

T:大家都看的很认真啊,下面我们一起来回忆下咕噜噜博士去的星球……

对于中班的幼儿而言,辨认八大行星这一天文知识超越了孩子的认知水平,也不符合孩子们日常的经验构造。教师通过提问试图引发幼儿协作行为层的学习行为,达到的效果却是记忆、重复之类的中级学习行为。内容的设置难以使孩子自己解决答案,教师进行总结概括,引领幼儿重复自己的话语,会导致协作层的学习行为又回复到操作层学习行为。另外,质的超载还表现为目标过低,幼儿无需努力就可以达成或掌握,甚至课程目标和内容是幼儿已经达成和掌握的。例如,笔者在实习期间就曾见过幼儿园放假前几天已经完成了全部教学任务,为了不让儿童无事可做反复重复该学期教学内容,这类目标也容易引发幼儿低级学习行为。

第二,量的超载。课程容量超过了所拥有的时间资源的许可度,使得课程不能保质保量完成,这就可能影响幼儿高级学习行为的发生。见案例《小红帽》。

T:这时候猎人来了,打死了大灰狼

C:不能打死大灰狼,大灰狼是保护动物

T:但是故事里的大灰狼会伤害人类。于是小红帽和外婆都得救了(继续故事)

……

本案例中幼儿的提问是个很好的契机,教师可以就这一话题进行展开,补充幼儿的自然知识,引导幼儿提出解决办法(问题解决行为层)。但由于课堂时间有限(之后还有安排故事复述、角色扮演等种种活动),教师为了完成预期的目标并没有引发课程目标之外的学习,从而抑制了幼儿学习行为的发展。无论是质的超载还是量的超载都是不利于幼儿高级学习行为的发生的,只有将幼儿引向最近发展区的课程目标才是最适宜幼儿的[8]。

2.课堂互动缺乏有效性

课堂中学习者产生学习行为的互动大致可以分为师幼交互、幼幼交互,以及幼儿与环境的交互(多媒体、教具等)。课堂互动的有效与否决定了对学习者的心理和学习行为产生积极的促进影响还是消极的抑制影响[9]。例如,幼儿园常见的课程引入就是教师询问幼儿“小朋友们,我们一起XXX好不好”多数幼儿都会回答“好”,在这一情景中幼儿产生的学习行为虽然归类为协作行为层,但本质上是对教师语言的重复,不存在信息的编码和转换,属于低级学习。笔者观察分析后发现,师幼课堂互动中影响幼儿高级学习行为发生因素有:第一,互动的平等性。如果教师在互动中占据主导因素,主要使用指令和命令要求幼儿接受和服从,互动中消极强化占主要地位。如多次使用直接示范的方式进行教学,那么幼儿语言和行为基本处于被动应答的状态,学习行为多表现为低级、中级学习行为。第二,互动的形式化。如果课堂提问形式局限于“是不是”、“好不好”、“行不行”则幼儿一呼百应不利于发生高级学习行为。教师在部分环节对于幼儿指导的形式化,使得师幼互动成为了一过场,只是为了课程内容过渡而走的流程,抑制幼儿高级学习行为的发生。另外,幼儿相互之间的讨论一旦形式化,就会使幼儿各抒己见或充耳不闻,这样的学习行为实质上没有加深学习者的理解,也会对学习行为造成影响。

(二)中班幼儿学习行为发生中行为层心理取向分析

OCCP学习行为模型将幼儿的学习行为划分为操作行为层、认知行为层、协作行为层和问题解决行为层四个层次。维果斯基的最近发展区理论认为学习者的发展有两种水平,一种是已有的能独立解决问题的水平;另一种是通过教学能到达的潜在发展水平。这两种水平之间的区域就是最近发展区。根据这一理论,笔者假设中班幼儿课堂学习行为的层次在成人的作用下是可以相互转化的,并依照“假设——假设不成立——重新假设——论证”的思路来推测中班幼儿学习行为表现为不同层次的心理取向。

第一层次,操作行为层。在此行为层幼儿的学习行为仅限于具有学习目的和学习目标的外显性操作行为。中班幼儿已经能感受规则的意义并能基本遵守规则[10],而且具有抽象逻辑思维的萌芽,能预测自己的行为将会带来的后果。他们可以对自己所选择的行为策略进行评估,如果认为自己的行为方式不适宜,会造成不好后果,那么就会重新回到反应提取阶段,重新选择或制定行为方式,最终选择自己认为最好的行为方式。例如,幼儿想与教师互动,但对所在情景进行评估后认识到教师已经对互动环节进行总结,并发出倾听指令要进入下一个游戏环节,此时发起会话会因为打破课堂情境下的规则而遭到教师的批评,那么这个幼儿就会终止自己的协作行为层学习行为转为操作行为层学习行为。这一假设在与幼儿的访谈中也得到了证实,许多幼儿表示出的都是“都已经说完了嘛”“教师就让我们看看”“教师要读故事的,小朋友要认真听故事”等对课堂这一情境下教师指令的理解。

第二层次,认知行为层。学习者的学习行为是对问题进行分析和了解。幼儿本身已到达的水平是对信息进行内部编码后加以解释,经由心理表征储存在长时记忆里[10]。表现为这一行为层的幼儿能够记忆得到的内容,在基本理解的基础上具备运用新知识交流的基础。转化协作行为层的学习者伴随着一定的亲社会倾向,偏向于对同伴所表达的不明晰的信息以及对同伴表情、情绪的识别判断是否可以当成交流学习的邀请。当判断结果是觉得对方乐于和自己一起分享所拥有的信息,并且更偏向于把自己的回应评价为合理的,此时幼儿会认为将自己认知行为层得到的信息交流可带来物质酬赏,获得同伴认同,提高自尊和正向情绪感受等[11]。如果假设认知学习行为中幼儿提取的信息具有亲社会性,那么其表现出来的行为策略是乐于和同伴、教师交流分享的[12]。根据幼儿的身心发展特点,大班幼儿已积累了与家长和同伴的交往经验,能够根据自己的目标选择或决定某种行为方式是友好的,如微笑的加入同伴的讨论;而哪些行为是不友好的,如打断别人的思考,单方面诉说自己的想法。

图4 高级学习行为发展的OCCP学习行为模型

第三层次,协作行为层。处于这一行为层的幼儿在与教师或同伴交流协作的过程中极容易发生低级学习行为以及高级学习行为的转化。如果交流形式是幼儿进行过场式应答,则使得学习行为得到的学习效果低级化。笔者观察发现,情景对幼儿做出学习行为层级的选择有很重要的影响,问题设置的难易程度会影响幼儿对问题的关注度。因此,笔者假设幼儿是否对参与讨论的问题感兴趣会影响幼儿学习层次的转换。问题难易程度适宜、对问题有更多关注的儿童会倾向于在问题发起时起到引导讨论的作用,更渴望寻找那些未知的答案,更乐于和同伴分享自己的已有的经验以及对问题的理解[13]。而设置的问题超出或低于幼儿发展水平、与幼儿的经验不相符则无法调动幼儿积极性,难以使幼儿高效学习。幼儿访谈中“这个我不知道啊”“没意思”“XXX都说了”等回答正是这一心理取向的体现。中班教师在活动反思中也曾表示对幼儿的期待值过低是课堂讨论无法顺利开展的原因。

通过假设研究可见,同一个课堂儿童所表现的学习行为层有很大的相似性,但他们在心理加工过程中的每个阶段都有着截然不同的取向(见图4),任何一个学习行为层的心理取向都会对幼儿的学习行为产生影响。

五、结论和建议

对幼儿学习行为层的分析,有利于教育实践者及时发现幼儿的高级学习行为,帮助家长和老师更好的引导儿童开发自身潜能,避免忽视幼儿能力发展的敏感期。前苏联心理学家维果斯基的“最近发展区”理论在教育界一直被广泛的引用,而在日常生活中教育学者们也通俗易懂的将学习者的最近发展区比喻为“跳一跳,摘苹果”,即儿童的学习行为就是跳跃,不跳跃自然摘不到果子,但若果子太高,孩子跳跃了也无法够到就不能触发学习行为。通过对中班幼儿集体教学活动中学习行为发生现状的观察研究,我们发现,幼儿高级学习行为在很大程度上依赖于教师的引导和课程的设置,教师的教学方式对幼儿学习行为的发展至关重要,这也体现了维果斯基所强调的:教学要考虑到儿童的最近发展区。一方面不能好高骛远,片面的追求高度和广度,让幼儿跳跃起来都无法进行学习。另一方面,不能将课堂目标形式化、低能化,为了课程内容过渡而走流程,抑制幼儿高级学习行为的发生。因此建议教师:第一,创设问题情景,进行启发式教学。通过设立一系列有难度又不能超过学生现有认知水平的问题,活跃幼儿的思维,激发幼儿的学习需要。第二,提供能持续深入研究的时间和空间。学前教育不同于中小学教育,有着无限的可能性,教师在设置课程目标的时候应充分考虑到幼儿身心发展的特点,预留足够的时间和空间给课堂中的“意外”,让孩子自由发展。第三,尊重幼儿兴趣。教学活动中以幼儿需要为主题,设置幼儿感兴趣的话题,从而诱发幼儿学习动机和求知欲望,营造一种强烈的课堂求知气氛。

[]

[1] 黄克斌.网络教育资源评价研究[J].现代远程教育研究,2005(5):24-27+71.

[2] Campbell C M, Cabrera A F.Making the Mark: Are Grades and Deep Learning Related?[J]. Res High Educ, 2014(55):494-507.

[3] Mac Farlane G R,Markwell K W,Date-Huxtable E M.Modelling the research process as a deep learning strategy[J].Educational Research,2006(12):13-20.

[4] 路晨,刘云艳.托尔曼认知行为主义理论及其对幼儿学习的启示[J].康定民族师范高等专科学校学报,2005(3):39-41.

[5] 彭文辉.网络学习行为分析及建模[D].武汉:华中师范大学,2012.

[6] 乔欢.信息行为学[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[7] 井卫英,陈会昌,孙铃.幼儿的游戏行为及其与社会技能、学习行为的典型相关分析[J].心理发展与教育,2002(2):12-16.

[8] 虞永平.学前课程的多视角透析[M].南京:凤凰出版社,2006.

[9] 侯元丽.课堂有效互动研究[D].上海:华东师范大学,2009.

[10] 管旅华.《3-6岁儿童学习与发展指南》案例式解读[M].上海:华东师范大学出版社,2013.

[11] 杜玉珍,邱学青.大班幼儿追逐打闹游戏行为信息加工过程的假设与分析——基于社会信息加工理论模型的视角[J].学前教育研究,2012(4):30-35.

[12] 王红娜,李姗泽.中班幼儿游戏过程中亲社会行为发生现状的观察分析[J].学前教育研究,2005(4):43-45.

[13] 彭曦.兴趣对幼儿自我控制行为影响的个案研究[D].成都:四川师范大学,2010.