走向深海,中国需要怎样的科考船?

2018-05-30刘方琦中国船舶及海洋工程设计研究院

刘方琦/中国船舶及海洋工程设计研究院

当前,随着经济的发展,世界各国逐渐意识到,海上资源开发、发展海洋经济及保护海洋生态环境的重要性,对海洋的探索不断加强。相应的,科考船作为人类调查和研究海洋的重要载体工具,近年来也得到了新发展。

全球科考船队规模

广义上说,科考船既包括由政府或研究机构建造运营的用于水文测量、海洋科学研究、极地研究、渔业调查的科考船,也包括由油气公司建造运营的用于油气探测的地球物理地震调查船。根据美国联邦海洋学设施委员会(FOFC)的海洋科考船分级规则,按照船的大小、续航力、及调查能力一般可分为全球级(Global)、大洋级(Ocean)、 区域级(Regional)和近岸级(Coastal)。

从科考船队规模来看,美国、欧盟、日本、俄罗斯等世界主要经济体的科考船船队规模远大于中国。据统计,目前美国的各类科考船船队规模超过约250艘,欧盟总计302艘,俄罗斯和日本也分别超过100艘。我国自2012年开始组建国家海洋调查船队,通过不断发展壮大,船队数量已从最初的19艘增至50艘。

显然,就我国目前科考船队的规模来看,要满足全球海洋调查常态化、业务化和广泛开展海洋调查国际合作等需求,船舶数量及其功能还远远不够。因此,近年我国迎来了新建科考船热潮。截至去年8月,我国正在设计或建造的海洋科考船约为10艘,新建、在建数量均居世界首位。

技术发展趋势

不同调查需求都对应着各自独特的调查手段,这就要求船舶这一平台应当具备适应各种调查能力的航行状态。科考船根据其调查能力的需求对船舶通常有如下几方面的特定技术要求:

●动力定位能力 科考船通常具有海洋生物、海洋地质等调查作业能力,需要释放水下机器人(ROV),或者各种取样设备、测量设备等,这些作业对船舶的定位能力和定位精度有一定的要求,根据不同的作业能力要求船舶能够保持一定的位置或一定的航向,在作业状态下不可偏离水下仪器释放位置太远,因此通常海洋科学考察船会要求具备动力定位能力。

●灵活的操作性能 科考船携带的多种科考仪器及设备,需要操纵船舶在调查取样结束后顺利回收,因此要求船舶具有灵活的操纵性能。

●航速航行性能 具有海洋地球物理调查系统、深海环境探测系统等调查能力的科考船要求具有较好的低速航行性能。比如在约5节(kn)航速下进行地震勘测气爆测量、深海拖曳操作等。

●电站的冗余度 科考船上配置的科考设备要正常工作,需要船上提供足够电力负荷,因此科考船需要电站有一定的冗余度。

●低噪声、低振动性能 科考船携带大量探测设备,对船舶自身噪声要求比较高。为了不影响船舶探测设备的测量精度,故科考船要尽可能地从船型设计、结构设计及选用低振动、低噪声的设备等方面考虑,降低船舶的自身噪声。

全球知名先进科考船

美国“Sikuliaq" 号极地科考船

为了推进北极地区研究,阿拉斯加费尔班克大学在美国国家科学基金的支持下建造了一艘在阿拉斯加地区运行的科考船,并命名为“Sikuliaq”号,意为年轻的海冰。

该船长79.6米,宽15.85米,深8.5米,满载吃水5.7米,可搭载24名科学家和20名船员。采用柴电推进,配备2台MTU 16V-4000和2台MTU12V-4000柴油发动机,总功率6220千瓦(kw),推进系统为2台瓦锡兰 Icepod2500吊舱推进器。为提高低航速时的操纵性能,该船还配备了艏侧推器。静水下的最大航速为14.2节,在2节的航速下可缓慢通过0.76米厚的1年冰,破冰等级为PC5。其自持力为45天,10节航速下续航力为18000海里(nm)。

该船在艏艉均配有起重机,采用DPS1级动力定位系统,并安装了冰级加强75千赫(kHz)多波束声纳系统、150千赫声学多普勒流速剖面仪,具有较长的取芯能力。该船噪音小,便于开展鱼类研究,且十分坚固,适合航行于充满浮冰的北极海域。船上配备有1万米长缆线的现代化绞车,包括深海牵引绞车、温盐深测控绞车、水文绞车。研究人员可以从海底直接采集样本,远程操控一套软管式绞车,来升降科研设备,操纵研究仪器以探查水柱和海底,还可以向全球各地的教室实时传送信息。

英 国“RRS Sir David Attenborough” 号极地科考船

英国南极调查局目前正在英国Cammell Laird船厂建造一艘新型极地科考船“RRS Sir David Attenborough”号, 用 以 接 替“RRS Emnest Shackleton” 号 和“RRS James Clark Ross”号在南、北极的工作,预计将于2019年交付,造价约为2亿英镑。

该船由罗尔斯·罗伊斯公司设计,船长128米,宽24米, 自持力为60天(极区),可搭载30名以上船员和60名科学家。采用柴电推进,主机由2台卑尔根B33:45L6A和2台卑尔根B33:45L9A柴油发电机组成,并配备2组2500千瓦电池,螺旋桨为双轴桨叶调距桨,艏艉各有两个推进器。最大航速为17.2节,在13节航速下的续航力为19000海里,超过英国到罗瑟拉科考站的往返距离或绕南极大陆两圈。3节航速下,该船可破1米厚冰,破冰等级为PC4(推进系统为PC5)。

“RRS Sir David Attenborough”号装备了大量专业科考设备和仪器,且拥有先进的实验室,可以进行海洋、海底和大气研究。通过水下机器人和水下滑翔机收集海洋环境和生物数据,并将数据传送到船上的实验室中,同时空中机器人和船载环境监测系统可提供详细的极地环境信息。为满足日益发展的科研需求,实验室空间被设计为可重构,并为集装箱式的实验室模块设计扩展位。

德国“AtairI II”号科考船

“Atair II”号是德国海事与水文管理局建造的全球首艘以液化天然气(LNG)为燃料的科考船,预计2020年交付,代替服役已超过30年的“Atair”号科考船。该船将主要用于水文调查和沉船搜索,并将在北海和波罗的海进行海洋环境观察,同时还承担导航和雷达系统的技术测试平台。

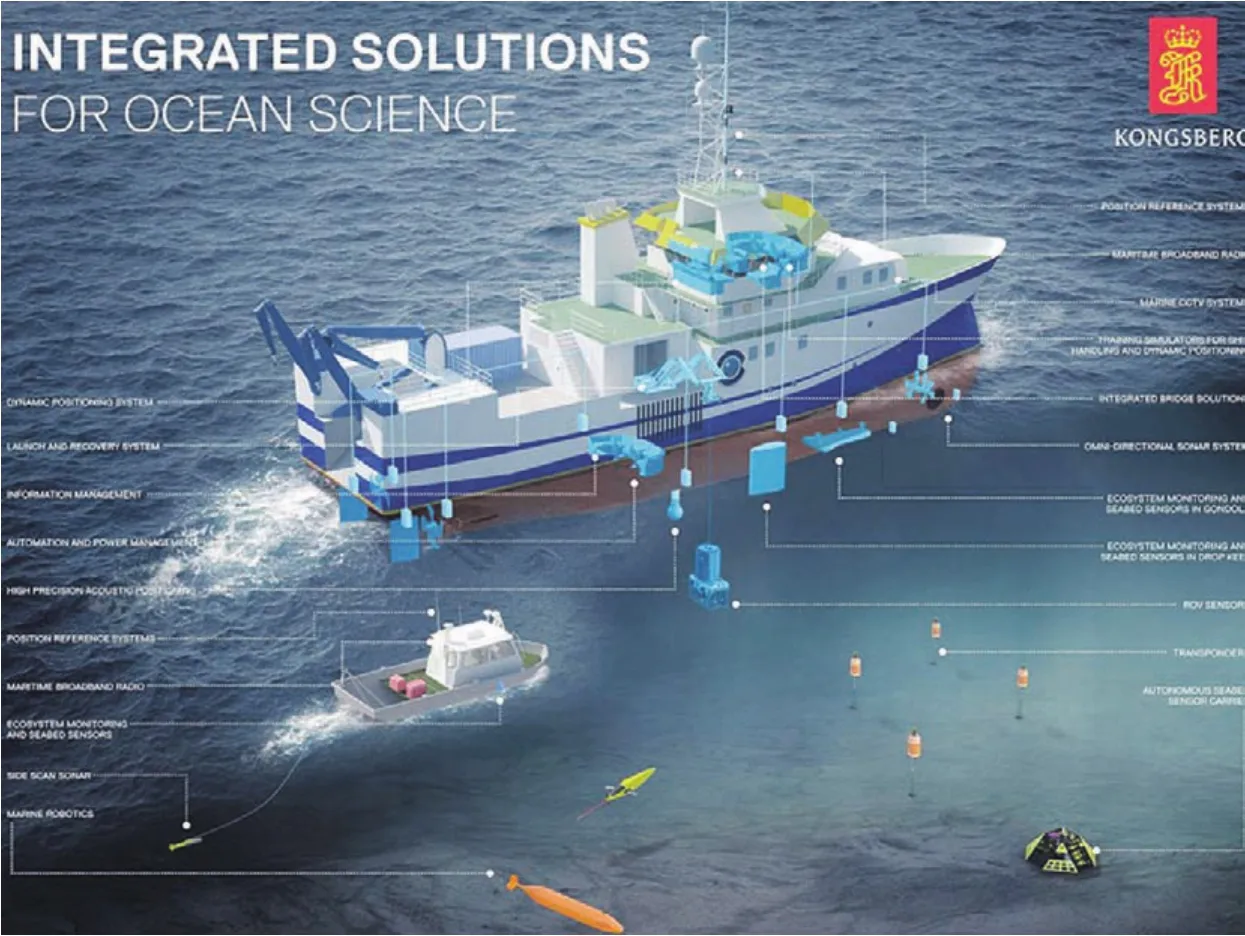

康士伯获得该船的总包合同,其中水文调查设备系统包、动力定位系统、综合船桥系统、布放回收系统、推进系统以及导航系统等由康士伯格提供,船体优化、设计以及调查设备和系统布置工作由一家名为Technolog Services的公司负责,目前在德国Fassmer船厂进行建造。船长74米,船宽17米,吃水为5米,可为18名船员和15名科学家提供膳宿。该船入级DNV-GL,并将获得SILENTR船级符号。由于设计环境友好,“Atair II”号几乎不会对海洋环境产生影响,同时声纳设备工作也将不受主机噪音干扰,为船上的科考工作提供了理想的环境。

为应用LNG燃料,“Atair II”配备了2台1110千瓦的瓦锡兰20DF主机,1台6缸瓦锡兰20柴油机及2套废气清洁系统,同时采用瓦锡兰LNG Pac燃料系统。其燃料舱储气量为130立方米,可满足10天左右的燃气消耗量。

瑞典“Svea”号科考调查船

瑞典农业科学大学正在建造的“Svea”号科考调查船,主要用于鱼群调查及水质监测,其他用途还包括收集环境变化影响相关数据、研究海洋生物多样性、研究海洋富营养化、研究二氧化碳(CO2)对海水酸化的影响、研究海水氧化和脱氧等,预计2019年4月可建成交付。

“Svea”号长69.5米,宽15.8米,吃水5.4米,可搭载15名船员和13名科学家。该船采用SkipstekniskAS公司的ST367 型设计,满足ICES209水下辐射噪声标准。为使其对环境的影响降到最低,该船将使用可再生燃料(一种氢化植物油)。设置2个升降鳍板(Drop Keel)仪器舱,用于布置多波束/单波束回声测深仪和声纳。

日本“Kaimei”号海洋调查船

“Kaimei”号是日本海洋科学技术中心目前最新的海洋调查船,该船由三菱重工下关造船厂建造,于2016年3月完工交付,建造费用207亿日元。

该船船长100.5米,型宽20.5米,型深9米,吃水6米,总吨位为5747吨,航速12 节,续航力9000海里,定员65人,其中科研人员38人,装备动力定位系统(DPS),采用综合电力推进方式,设有两台主发电机,两台辅助发电机,两台功率2400 千瓦的电动机分别驱动尾部两台全回转舵桨,船首设有一台可伸缩式全回转推进器和艏侧推。

“Kaimei”号上装备了3000米级4缆三维地震测量系统,高分辨率300米级20缆三维地震测量系统,12000米级二维地震测量系统;装备了多种海底资源取样装置,包括海底岩芯取样钻机(BMS),适用水深为3000米、钻深能力为30米,钻孔直径为60毫米,以及适用水深6000米、容量为1立方米的海底抓斗。该船还装备了12000米级CTD采水装置、3000米级水下机器人系统、多波束声纳测深系统(MBES)、流速流向仪、海洋大气观测系统、重力仪、磁力仪等调查设备;并设有5个实验室,可以执行海底资源分布、生成环境调查任务,大气及海洋环境变化调查任务,进行古环境变动分析、海底地壳结构探测以及地震海啸防灾、减灾研究。

伴随着“一带一路”倡议的提出,科考船项目将成为我国“十三五”期间的一大亮点。未来5年,我国将大力发展深海探测、大洋钻探、海底资源开发利用、海上作业保障等装备、系统;推动深海空间站、大型浮式作业结构物开发和工程化;突破“龙宫1号”深海试验平台建造关键技术,在北极合作新建岸基观测站,在南极新建科考站,新建破冰船;逐步形成全球海洋立体观测系统。同时,国家海洋调查船队正在组织开展“海洋调查船分类与分级”行业标准编制工作,统一海洋调查船术语及定义、分类方法、分级方法,预计海洋调查船的需求将呈现序列化的发展趋势,而不是点状发展。船队数量与中国海洋权益从近海向远海延伸的任务需相匹配,使资源配置更加合理,消除各船之间任务量不平衡问题。

随着人类对海洋的认识不断加深,我们已经迎来了“大科考时代”——装备更高端、更先进,对海洋的研究向深海和极地拓展,平台融合、数据融合正在促进海洋科学研究的产出。这意味着,新一代科考船将向着平台通用化、系统智能化、装备专业化发展,使海洋调查船队结构配置不断完善。为此,国外船厂、设计公司已经着手研发系列化的科考船设计,如达门船厂提出了多功能辅助船概念,旨在为海洋调查、潜水支援、鱼雷回收、ROV和无人驾驶飞机(UAV)布放回收、海上搜救及其他海岸警卫队职能提供一个统一的平台。在这方面,我国也应加强研究,在对船体基本性能和技术的研究基础上,构建完整的科考船平台、设备和系统体系。★