游弋于自然与文化之间:云南洱海鸬鹚境遇的民俗学解读*

2018-05-30陈爱国

陈爱国

一、问题所在

生态学或环境科学等自然科学注重鸬鹚(俗称:鱼鹰)的自然属性。鸬鹚作为水鸟,其排泄物中所含磷、氮等成分会影响生态环境,鸬鹚也有可能因大量捕食鱼类而危害渔业资源,成为人类的驱除对象。因此,在一些地区,渔政部门在行动:“鸬鹚污染水体,危害鱼群,要将其驱除。”*赵光辉:《禁止鸬鹚捕鱼保护水产资源》,《湖南水产》1989年第5期;江涛:《野生鸬鹚的生物学特性及捕杀方法的研究》,《水利渔业》1987年第2期。然而,在其他一些地域,部分媒体却在展开振奋人心的报道:“野生鸬鹚回归水体,是环境改善的坐向标。”此时,鸬鹚又被赋予了相反的象征意义。*孙潇:《野生鸬鹚消失30余年后再现滇池》,《昆明日报》2016年1月20日001版;韦铭:《水清了,鸬鹚重返秦淮河过冬》,《南京日报》2007年11月25日A02版;王金虎:《鱼鹰再“上岗”》,《经济日报》2017年7月11日013版。

相对于此,人文社会科学视角更关注鸬鹚的文化特质。从时间轴考察,综合王惠恩、刘自兵、佟屏亚等学者的论证结果,国人驯养鸬鹚捕鱼的历史至少可追溯至东汉。山东微山、江苏邳县等地出土的东汉画像石所刻古人利用鸬鹚捕鱼的场景能成为佐证;*王惠恩:《捕鱼能手——鸬鹚》,《民俗研究》1999年第3期;刘自兵:《中国历史时期鸬鹚渔业史的几个问题》,《古今农业》2012年第4期;佟屏亚:《驯养鸬鹚捕黄鱼》,《化石》1989年第1期。此外,就空间轴而言,依据卯田宗平的田野调查,驯养鸬鹚捕鱼活动依然可见于山东、河北、河南、安徽、江苏、湖北、湖南、重庆、江西、浙江、福建、四川、云南、贵州、广西及广东等地。*卯田宗平:《鵜飼いと現代中国――人と動物、国家のエスノグラフィー》,东京:东京大学出版会2014年,第37-40页。是故,驯养鸬鹚捕鱼的一些渔民在呼吁:“驯养鸬鹚是我们的生活方式。”确实,经过人类驯养后的鸬鹚,已然直接介入人类的日常生活范畴。若建构这一文化活动的历史延续性或艺术性,驯养鸬鹚捕鱼又可能被界定为“文化遗产”,而受到行政部门、文化学者、旅游部门或地域社会的追捧。

这些话语及其背后的价值观在提醒我们,面对同一动物“鸬鹚”,我们存在多元的认知与评价体系。视角的多维性本身没有问题,而具体到每个地域社会,多元主体(渔民、市民、科学家、文化学者、环保人士、渔政部门、旅游部门、开发商等)基于何种原则加以认知,又能否通过协商共议形成共识来处理人与动物、社会与自然的关系,这些社会课题值得学术研究。因为,片面认知与孤立评价只会使鸬鹚或渔民陷入窘境,我们也似乎已能听到鸬鹚在倾诉:“吾辈究竟属于自然还是文化?是野生水鸟、捕鱼工具还是文化遗产?”

本文的考察聚焦于洱海湖区的鸬鹚,并基于民俗学的解读方法。在洱海地区,野生鸬鹚并未成为社会问题。而关于驯养鸬鹚,2006年前后,因受环境变化、封湖禁渔条例、渔业收入减少等影响,利用鸬鹚开展的渔捞作业逐步淡出民众视线,而紧随其后的是,在2009年,“洱海鱼鹰驯养捕鱼”由政府收录为“云南省非物质文化遗产”,鸬鹚捕鱼表演成为当地供不应求的旅游资源,甚至出现恶性竞争、非法营业、污染环境等较为混乱的旅游市场。*周惠琼:《大理听证洱海鱼鹰表演布点方案》,《云南法制报》2013年5月20日001版。对此,2015年6月,当地行政部门颁布《关于鸬鹚表演旅游经营项目全部迁出洱海湖区范围的通告》,提议将鸬鹚表演迁出洱海,转入库塘。民俗学关注地域社会,聚焦于民众的日常生活及其社会实践,相信民俗学的解读能为这一问题提供一些别样视角来重新审视人与动物、社会与自然的关系。

二、内部视角:超脱“捕鱼工具”

关于洱海湖区的鸬鹚研究并不多见。上世纪30年代末,澳籍人类学家费茨杰拉德(费子智,C. P. Fitzgerald)对当地渔民利用鸬鹚捕鱼习俗,留有300字前后的叙述,收录于其著作《五华楼》。*查尔斯·帕特里克·费茨杰拉德:《五华楼:关于云南大理民家的研究》,刘晓峰、汪晖译,北京:民族出版社2006年,第39-40页。费茨杰拉德的文字展现了鸬鹚捕鱼的生动场面,但这一习俗并非作者所要阐述的主要对象,因此尚不见作者对其特殊性或普遍性的深入考察。除此之外,刘德军曾有论文考察近年鸬鹚捕鱼作业的现状,文中指出,禁渔期政策的实施、生态环境保护的需求以及非法捕猎等现状弱化了洱海地区鸬鹚捕鱼的渔猎功能,“进而转变成为旅游者观看的表演项目”,因此,他呼吁政府立法管理、组建驯养团体、规范旅游平台。*刘德军:《洱海区域鱼鹰驯养捕鱼活动的传承与保护研究》,《大理大学学报》2016年第12期。

鸬鹚经过人类驯养,成为“捕鱼工具”,这是各地鸬鹚捕鱼习俗的“共性”。然而,对于洱海湖区白族驯养鸬鹚捕鱼习俗中所隐含的“个性”,特别是当地鸬鹚超脱“捕鱼工具”身份,直接介入民众认知、情感、祭祀、仪式等生活世界,成为跨越自然与文化界限的这一特殊存在,既没有其他地区的类似调查报告,*依据卯田宗平的调查,在国内其他地区,鸬鹚死后渔民会将其抛尸荒野或简单掩埋,并无涉及民间信仰层面的风俗习惯(卯田宗平:《鵜飼いと現代中国――人と動物、国家のエスノグラフィー》,东京:东京大学出版会2014年版,第78页)。然而,本文调查的大理洱海地区,白族渔民模拟人类祭祀仪式,通过妥善埋葬、定期祭祀等活动,对鸬鹚的“死后世界”加以特别关注,从而延续(而非断绝)人与鸬鹚的关系。这些民俗事象应该是白族驯养鸬鹚捕鱼习俗的“个性”之一。也一直没有成为研究考察的对象。为梳理洱海湖区人与鸬鹚的深层关系,我们有必要对其加以深描,而材料则可以来自当地渔民的口述文本以及地域社会内部的文字资料。基于这一想法,本文拟以N村为例,梳理村落内部视角下的鸬鹚捕鱼习俗,来探讨人与鸬鹚的内在关系及其现实意义。

N村坐落于洱海西部,曾有渔业社。上世纪80年代初,该村尚有72户渔民驯养鸬鹚(鸬鹚1574只)。90年代末,渔家降至30户(鸬鹚540只),2005年变为8户(鸬鹚95只),至2015年只剩4户(鸬鹚90只)。关于驯养鸬鹚捕鱼的地域特点,当地渔民反复强调,其一,捕鱼时不用绳索固定鸬鹚,一旦鸬鹚捕到鱼就会主动靠近渔船;其二,渔民与鸬鹚相依为命,鸬鹚发生意外或死亡,渔民绝不将其抛尸荒野。如前文所述,关于这样的“个性”尚无明确的文字记载与考察,下文拟从以下三点来探讨洱海湖区人与鸬鹚的关系:1)鸬鹚识别体系,2)人与鸬鹚情感,3)鸬鹚“死后世界”。

1) 鸬鹚识别体系

人类学与民俗学的研究对象之一是不同族群对于植物、动物的独特分类与认知体系,因为,这一方面显现了地域社会或族群的地方性知识与文化多样性,另一方面,相关成果也能为跨文化交流奠定基础。

对于曾以驯养鸬鹚捕鱼为主要生计方式的白族渔民而言,识别与区分鸬鹚既有利于渔民在捕捞作业中核对鸬鹚数量,也有利于渔民快速确认鸬鹚年龄、性别、外貌、健康、能力、繁殖等各种状态。识别方式大致可分为两类,一种是对于鸬鹚群体的分类(表1),另一种则是对鸬鹚个体的认知(表2)。用白族语言命名与分类的方式彰显了地域特色与民族风采。

首先,鸬鹚群体的识别大致根据鸬鹚的年龄、性别与身体特征来确定。大致可分为“年幼鸬鹚”、“年少鸬鹚”与“成年鸬鹚”三类,而且这三类又根据性别细分为六类(见表1)。譬如,若渔民谈话中出现“nazige”这一词汇,那就意味着渔民的话题聚焦于“1岁以上、3岁以下,腹部尚为白色的雄性”鸬鹚群体。基于生长期的分类也有利于渔民更便捷管理鸬鹚的饮食、发育、繁殖、训练等多个层面的驯养活动,比如渔民通过专业的识别,选出特定成年鸬鹚进入繁殖环节,以调整驯养鸬鹚的数量与质量,实现渔民所认定的“优生”理念。

表1 鸬鹚分类方式

资料来源:笔者根据渔民口述内容制作(访谈时间:2017年5月4日、8月2日、3日、4日)。

② 此处只借用汉语拼音粗略标注语音,下同。

其次,对于鸬鹚个体,渔民又单独加以命名以示区分。如表2所示,N村渔民X氏现有的28只鸬鹚都有称呼。

表2 鸬鹚个体命名

资料来源:笔者根据渔民口述内容制作(访谈时间:2017年5月4日、8月2日、3日、4日)。

我们发现,大部分命名借用了X氏所熟悉的村民姓名,少数命名源自《西游记》人物,个别鸬鹚的命名则意味着它的来源,如鸬鹚“山东”。而且,对于鸬鹚个体的外貌、性别、习性、能力,渔民都能讲述得有条不紊、如数家珍。鸬鹚个体的白语称呼,连同渔民捕鱼时使用竹棒敲打船只、吆喝吟唱等各种信号,使鸬鹚形成条件反射以配合渔民进行捕捞作业。这似乎使渔民与鸬鹚之间形成彼此适应、相互依赖的关系,直接导致鸬鹚捕鱼时主动靠近船只,渔民不需用绳索固定鸬鹚身体,凸显洱海湖区鸬鹚的“个性”。

2)人与鸬鹚情感

渔民的叙述中,时常会出现“感情好,不舍得卖”,“与鸬鹚相依为命”等话语,甚至强调人与鸬鹚互知彼此的喜怒哀乐。为了印证人与鸬鹚的关系,我们可以通过渔民记忆中的“事件”,来理解鸬鹚超越“捕鱼工具”身份的社会存在。关于“事件”,渔民X氏叙述如下:*访谈时间:8月2日、3日、4日,访谈地点:云南省大理市N村。

事例1:上代鸬鹚——赵龙富

(鸬鹚)赵龙富1992年1月出生,驯养20年左右死去。一年冬季某天下午两点,正在大理捕鱼,大风来了,同船的媳妇说为了生命安全要逃回岸上,但是鸬鹚赵龙富还没回到船上,媳妇说只能放弃鸬鹚,人命更重要。逃回岸上后,当天4点,用孩子舅舅的机动船去海上找赵龙富,但是找不着。快天黑前问海印(地名)游船,他们说看到了鸬鹚捕着大鱼在大海里,想去捞鸬鹚但没捞到。第二天一大早,我又去找,后来知道鸬鹚在文笔村后的山上住了一晚,天亮了又回海里捕鱼。恰好我在一边捕鱼一边寻找,当天早上7点半鸬鹚找到了我们。过了几年后它得病死了。我挑了西边苍山的一个好地方,用木头钉了一个小房子把它葬了,并在坟后种上了一棵松树。每年上祖坟时,我都给它烧香、磕头。

事例2:上代鸬鹚——杨应珠

鸬鹚杨应珠平均每天能捕鱼30斤,它是第三名。它脖子长,能装下1-2斤鱼,鲫鱼一下子能装5-6条。1980年的一天,撒网的人过来了,它撞上渔网被抠死了。

事例3:上代鸬鹚——杜顺凡

村民杜顺凡从我的16只鸬鹚中挑去4只,我换来了他的1只,所以这只鸬鹚就叫杜顺凡,它捕鱼时带班好,勤劳,而且速度快。一天在江尾捕鱼,有人趁冬季在湖里毒捕水鸟,杜顺凡吃了带毒的鱼,当时就死了。我很难受,它帮了我7、8年啊。

以上的3个事例都是发生在渔民X氏身边的“事件”,构成此类事件的关键词是“捕鱼能手”、“意外”或是“死亡”。关于鸬鹚的药物价值,《本草纲目》中就已有文字记载,*佟屏亚:《驯养鸬鹚捕黄鱼》,《化石》1989年第1期。作为民间医疗的药方,鸬鹚蛋能治头晕,而鸬鹚排泄物能成为退烧药。不过,依照故老相传,驯养鸬鹚的渔民绝不斩杀、食用鸬鹚,甚至连鸬鹚蛋也不予食用,这是世代相传的内部禁忌。此外,当鸬鹚死亡之后,渔民一般会在村内找一处好地加以埋葬,多会选择路旁柳树或大青树下。渔民X氏则会在晚上用纸箱将鸬鹚装下后进行妥善埋葬。选择柳树或大青树与这些树种“四季常青”、象征“生命力”的象征意义有直接关系。这也是对白族民众的日常祭祀系统的模拟。*关于白族的神树信仰,可参见吕大吉、何耀华主编《中国各民族原始宗教资料集成(彝族卷、白族卷、基诺族卷)》,北京:中国社会科学出版社1996年,第508-514页。而埋葬时间选定夜晚则是为了避开路人耳目,否则路人会挖出鸬鹚,将其胆囊取出带回。因为在当地,鸬鹚胆囊也被认为是退烧良药。而对于白族渔民而言,他们会遵循祖训,绝不食用。

3) 鸬鹚“死后世界”

关于前文提及的三只鸬鹚,渔民X氏选择的埋葬地点不是村内,而是苍山。因为,较之其他鸬鹚,这些鸬鹚曾给渔民作出更大贡献,且与驯养人产生了深厚情感。而对于所有已逝鸬鹚,X氏会定期加以祭祀。主要分为三次,第一次为清明期间,会给已死鸬鹚烧香、磕头,虽然在大理实施公墓制后,部分坟墓迁移,鸬鹚的葬所也逐步消失,但是每年清明上祖坟时,X氏还会朝着鸬鹚埋葬地点烧香、磕头。第二次是中元节,在十四那天要给每只死去的鸬鹚“烧包”以表祭祀。第三次则是农历九月初一,那天要去大理崇圣寺三塔旁为死去鸬鹚烧纸钱,因为渔民认为,三塔神灵掌管着鸬鹚的生死簿。“土葬”、“烧包”、“烧香”、“磕头”“三塔”、“生死簿”等关键词也都是白族祭祀死者或祖先仪式的重要象征符号,*关于白族祖先崇拜,可参见吕大吉、何耀华主编《中国各民族原始宗教资料集成(彝族卷、白族卷、基诺族卷)》,第537-549页。显然,此处渔民所关注的是动物“鸬鹚”的“死后世界”。

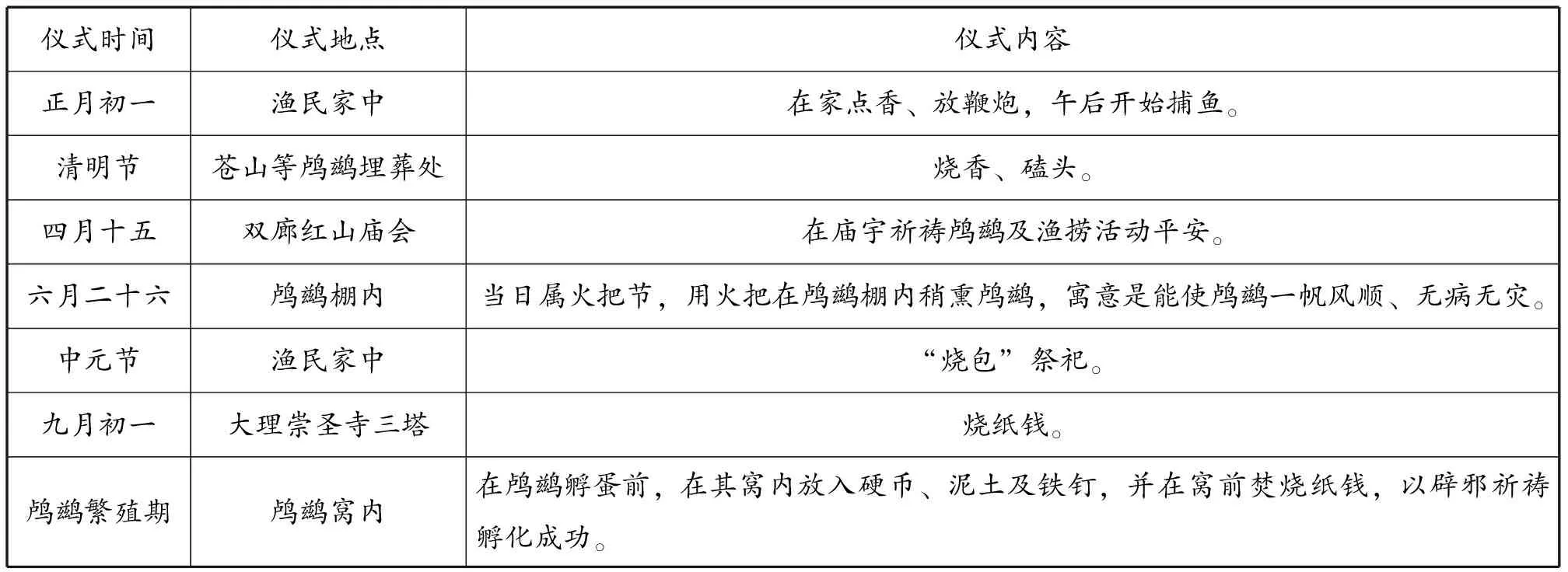

表3 与鸬鹚相关的仪式、祭祀活动

资料来源:笔者根据渔民口述内容制作(访谈时间:2017年5月4日、8月2日、3日、4日)。

如表3所示,日常生活中,渔民举办与鸬鹚相关的仪式,以祈祷鸬鹚平安、渔捞丰收。除此之外,渔民还给已逝鸬鹚加以日常祭祀。可以说,渔民将鸬鹚纳入了白族民众的“人类”祭祀系统,因为祭祀仪式的要素、规范是在拟制人类的祖先崇拜体系,将“死亡”可能出现的人与鸬鹚关系的“断绝”加以消解,通过祭祀活动的反复来固定并延续人与动物的关系。我们可以从以下两点加以探讨:

其一,人与鸬鹚在自然、文化世界中的同等地位。白族渔民将鸬鹚纳入人的信仰与仪式体系,与其说是渔民对于鸬鹚的控制,毋宁说是渔民将人与鸬鹚都纳入同一平台,平置于自然、文化体系之中。此处的鸬鹚不同于渔网,已然超脱“捕鱼工具”的道具层次,而是与人互相牵制、互相适应,并共同受制于神灵、自然、文化体系。因此,此时的鸬鹚并非完全归属“自然”,也不纯属“文化”,而是将被认为是二元对立的自然与文化加以融合,鸬鹚恰好居于自然与文化的交接面。此刻的焦点是“平等”与“中介”。

其二,互惠关系的延续。定期祭祀仪式表明,鸬鹚的死亡“事件”没有割裂渔民与动物之间的关系,渔民正是通过“仪式”在延续着这条纽带。此处的动物祭祀虽然在对象、血缘、组织、利益等层面上,有别于白族社会的祖先崇拜体系,但显然是“拟制的祭祀系统”。两者之间,至少有两点是类似的。第一,祖先崇拜通过牌位、坟墓、田产、宗族等社会装置来延续个体与祖先、家族、宗族的纽带关系,从而维系血缘或情感上的连续性。*[美]武雅士:《中国社会中的宗教与仪式》,南京:江苏人民出版社2014年,第137-185页。显然,关于鸬鹚神灵的祭祀,也是为了促使人与鸬鹚关系的世代相连。第二,正如郑振满等学者所指出的,宗族组织与祖先崇拜还有家产与族产的继承这一经济功能。*郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,北京:中国人民大学出版社2009年,第1-18页。推及鸬鹚的祭祀,虽无财产的直接传继,但渔民关注鸬鹚“死后世界”的另一目的则是在对鸬鹚生前恩泽致以谢意,同时也期待鸬鹚像祖灵那样对今后的渔捞生活有所庇护。此时的关键词则是“互惠”与“延续”。

三、考察与结论

从民俗学角度,可以有以下几点解读。

其一、对于动物的多元认知与解释的现实意义。不言而喻,鸬鹚有其自然属性,特别是野生鸬鹚,其有捕食鱼类、繁殖幼鸟、随意排泄等生活习性。当人类的视角专注于保护水质或渔业资源时,野生或驯化的鸬鹚往往成为人类敌视与驱除的对象。而另一方面,鸬鹚又有可能被解释为一般“水鸟”,从生物多样性的角度呼吁“水鸟”的保护。因此,基于地域社会的认知体系与数量分析基础之上,适当实施动态调控措施,实现野生鸬鹚与人的共存也是必要的。不过,当下在洱海地区,野生鸬鹚尚未造成社会问题。

相对于此,关于驯养鸬鹚,影响民众认知差异的则是时空维度、社会环境与自然价值观。譬如,藤井弘章研究的日本青森县的个案说明,即使是面对同一鸟类(鸬鹚、鹭),伴随时间推移,民众的立场从“保护”神灵使者的“神鸟”转变为“驱除”损伤树林、破环环境、危害作物的“害鸟”。*藤井弘章:《猿賀神社社叢林におけるアオサギ·ゴイサギ·カワウの被害と対応:天然記念物「猿賀の鵜及び鷺蕃殖地」の苦悩》,《民俗文化》2015年总第27期。该事例中,针对鸟类的认知,文化视角在弱化,而主张鸟类“自然属性”的认知得到强化。同样,在上世纪八十年代,湖南省渔政管理站也曾强调鸬鹚的“自然属性”,将其定性为“害鸟”,强烈呼吁严格执行禁止鸬鹚捕鱼的相关法规。*鸬鹚捕鱼曾集中在湘江上游、沅江上游及洞庭湖区,湖南省渔政管理站曾呼吁严格执行1987年农牧渔业部发布的《中华人民共和国渔业法实施细则》(第二十条:禁止使用电力、鱼鹰捕鱼作业)及1988年颁布的《湖南省渔业条例》(第二十三条:禁止使用鸬鹚捕鱼),在湖南省境内禁止鸬鹚捕鱼,保护水产资源。渔政管理站的立场是利用鸬鹚捕鱼“害处很多”:“一是鸬鹚捕鱼产量较高,而其渔获物多为小鱼,且本身食鱼量大,每只鸬鹚一年食鱼量达200公斤,相当于捕鱼量的百分之四十”;“二是捕鱼过程中,到处扠食捕鱼,伤害了一些鱼类,造成了鱼类一定数量的伤后死亡。同时也扰乱了鱼类的正常生活。”此外,“三是鸬鹚本身又是许多鱼类寄生虫的中间宿主,传播鱼病”;“四是鸬鹚的粪便污染了水域和陆地环境。”(赵光辉:《禁止鸬鹚捕鱼保护水产资源》,《湖南水产》1989年第5期)。在洱海湖区,基于保护渔业资源、改善水体环境、规范旅游秩序与消除安全隐患等考量,有些部门与民众也在强调鸬鹚的“自然属性”,但是已成为“文化遗产”的事实又促使有关部门与民众陷入了既想“排斥”又欲“保护”的两难境地。而此时,渔民们的主张则是强调鸬鹚的“文化属性”。

话语1:“如果污染,怎么可能一代代传下来了呢。冬天成千上万的候鸟来到洱海,都要受到保护,上百只鸬鹚当然不会污染。非遗离开洱海怎么传承?”(渔民Y氏,采访时间:2017年8月4日)

话语2:“希望洱海治理好,洱海是我们的生命。洱海是我们渔民的”。(渔民Z氏,采访时间:2017年5月4日)

话语3:“湿地公园表演没有自由解放,利用鸬鹚捕鱼时,从洱源至下关,几天不回来,四海为家。政府不让捕鱼,太可惜了。‘一刀切’太可惜了,鱼鹰靠洱海表演、捕鱼”。(渔民X氏,采访时间:2017年8月3日)

确实,对于白族渔民而言,驯养的鸬鹚被视作是与渔民相依为命的共生对象,已超越“捕鱼工具”的范畴,鸬鹚的存在与死亡直接关系到地域社会的日常生产与生活。借助民俗学的解读方式,我们能认识到洱海湖区渔民对于鸬鹚的独特认知体系:第一,人类通过人工驯养、人工繁殖等活动将鸬鹚与人类的心理距离更加短化,并通过鸬鹚的活动为人类的生产生活谋利。驯养的鸬鹚超越“捕鱼工具”的简单界定,且并非人类通过“驯化”所能征服的自然对象。在渔民与鸬鹚之间,其实存在互相适应、互相牵制的内部关系与深厚情感。第二,意外或死亡不会断绝渔民与鸬鹚关系,渔民通过仪式与祭祀全力延续两者联结,意在协调人与鸬鹚或社会与自然的关系。

因此,面对洱海湖区的驯养鸬鹚,我们需要的不是孤立地强调其“自然属性”或“文化属性”,而是在不影响渔业资源、不形成旅游乱象、不造成环境污染、不出现安全隐患的前提之下,整体评价鸬鹚的这两种属性,在保障内部社会的渔民能利用鸬鹚捕鱼维系日常生活与文化遗产的同时,在其数量、规模、隐患、环保等层面的管理上,可借助外部社会的力量与规制。

其二,特定动物或许能成为民众(不仅限于渔民)理解自然世界、动态把握人与自然关系的契机。环境科学领域的研究报告指出,水体环境的退化会导致水鸟的减少,因此,部分媒体将鸬鹚回归看作水体质量改善的标志,让民众通过对野鸟的关注来更深入、更直接地了解野鸟栖息处(湖泊等)的水质、水生动植物、人文景观等水域环境问题,这是民众亲近自然、反思原有生活方式的契机。此时的野生鸬鹚或人类驯养的鸬鹚捕鱼方式完全有可能成为连接民众与自然(湖泊)并促使二者互相适应、彼此调整的纽带。日本学界关于村民与白鹳关系的调查报告,或许也能为我们提供一些借鉴。该个案发生在兵库县丰冈市,伴随生态环境与农耕方式(农药使用等)的变迁,曾在当地栖息的白鹳在50年前销声匿迹。然而,当地村民组建自治组织,联合农业部门,改变耕种方式、变换农田空间设置、延长稻田灌水周期,从而实现了白鹳的回归。白鹳链接了自然与文化,促成了地域社会农耕方式、产业结构、人与自然关系、内外部交流与村落知名度的良性变革。*菊地直树:《蘇るコウノトリ――野生復帰から地域再生へ》,东京:东京大学出版会2006年;清水万由子:《持続可能な地域発展の分析枠組み――兵庫県豊岡市コウノトリと共生する地域づくりの事例研究から――》,《环境社会学研究》2012年总第18期。该个案的积极意义也是基于自然视角与文化视角的结合:一方面,从自然科学入手,研究“野鸟”白鹳的生活习性与所需生态环境,并改善乡村生态与农耕方式。另一方面,又从文化视角出发,从传说等层面给白鹳赋予“给人类带来幸福吉祥的鸟类”这一象征意义,将野鸟纳入人类文化范畴,使之成为“益鸟”。正如“丰冈市立白鹳文化馆”中的关键词“文化”所示,白鹳跨越“自然”与“文化”界限,成为社会与自然和谐关系形成的关键“符号”。

其三,自然、文化资源的合理利用模式。民俗学关注民众的日常生活。在多元主体共同关注鸬鹚捕鱼这一文化遗产与大理洱海这一自然资源时,如何实现环境成本内化、保障利益公平分配?而且,渔民群体又该如何实现资源共享,消除恶性竞争,并兼顾旅游市场的正常秩序与生态环境的保护?此时的原则还是需要探讨“谁的公共资源”,“谁来管理公共资源”等研究课题。*山下晋司:《文化という資源》,堀内基光编:《資源人類学1資源と人間》,京都:弘文堂2007年,第60-69页。这一系列的社会课题需要多元主体在协商的基础之上,结合自然视角与文化视角,尊重民众日常生活,以实现人与自然、人与人的和谐关系。

毋庸置疑,驯养鸬鹚捕鱼是值得我们传承与保护的文化遗产。同时,我们也不希望在建构这一文化的过程中,无限制的繁殖鸬鹚,影响生态环境,使生产、生活处于无序状态。我们更不希望外部世界为了旅游产业开发,将驯养鸬鹚只定性为“技术手段”,将其从民众的日常生活与祭祀系统中分流出来,把它看作是可批量生产与消费的“文化资源”。

我们希望,洱海的鸬鹚能游弋于自然与文化之间,成为社会与自然良性互动的使者。