再论传统草原畜牧业的生态智慧:价值澄清与平衡反思

2018-05-30刘明越庄金玉

刘明越, 庄金玉

(1.内蒙古农业大学马克思主义学院,内蒙古呼和浩特 010019; 2.西北师范大学传媒学院,甘肃兰州 730070)

传统草原畜牧业的生态智慧表现为一种具有积累性的地方性知识,在代际间不断地被新实践所修正和传递。蒙古族游牧人基于传统草原畜牧业的非平衡生态系统的特点以及与草原生态系统互相协调的互动关系形成了游牧制度。游牧制度是对环境不确定性的一种应激反应,需要从整体上认识其内涵和结构。正是传统草原畜牧业系统的产业结构和游牧制度形成了蒙古族游牧人的生态智慧体系。

1 传统草原畜牧业的生态智慧架构

蒙古族本身是一个民族,还是一个草原生态系统的生产者和管理者。蒙古族的游牧史证明,蒙古高原的游牧人属于典型的欧亚游牧人,他们从事的产业可界定为经典的草原畜牧业[1]。草原畜牧业(classic pastoralism)是指在草原上进行的粗放式食草家畜生产,这种生产使人们能够在一般不适于农作物耕作的广大地区生存下来,是牧区最重要的经济活动之一[2]。传统草原畜牧业是一个牧民在牧区场域内以游牧劳动为主要的生产生活的方式,并利用牲畜繁续后代的机理,把草地资源转化为具有经济价值畜产品的产业部门[3]。

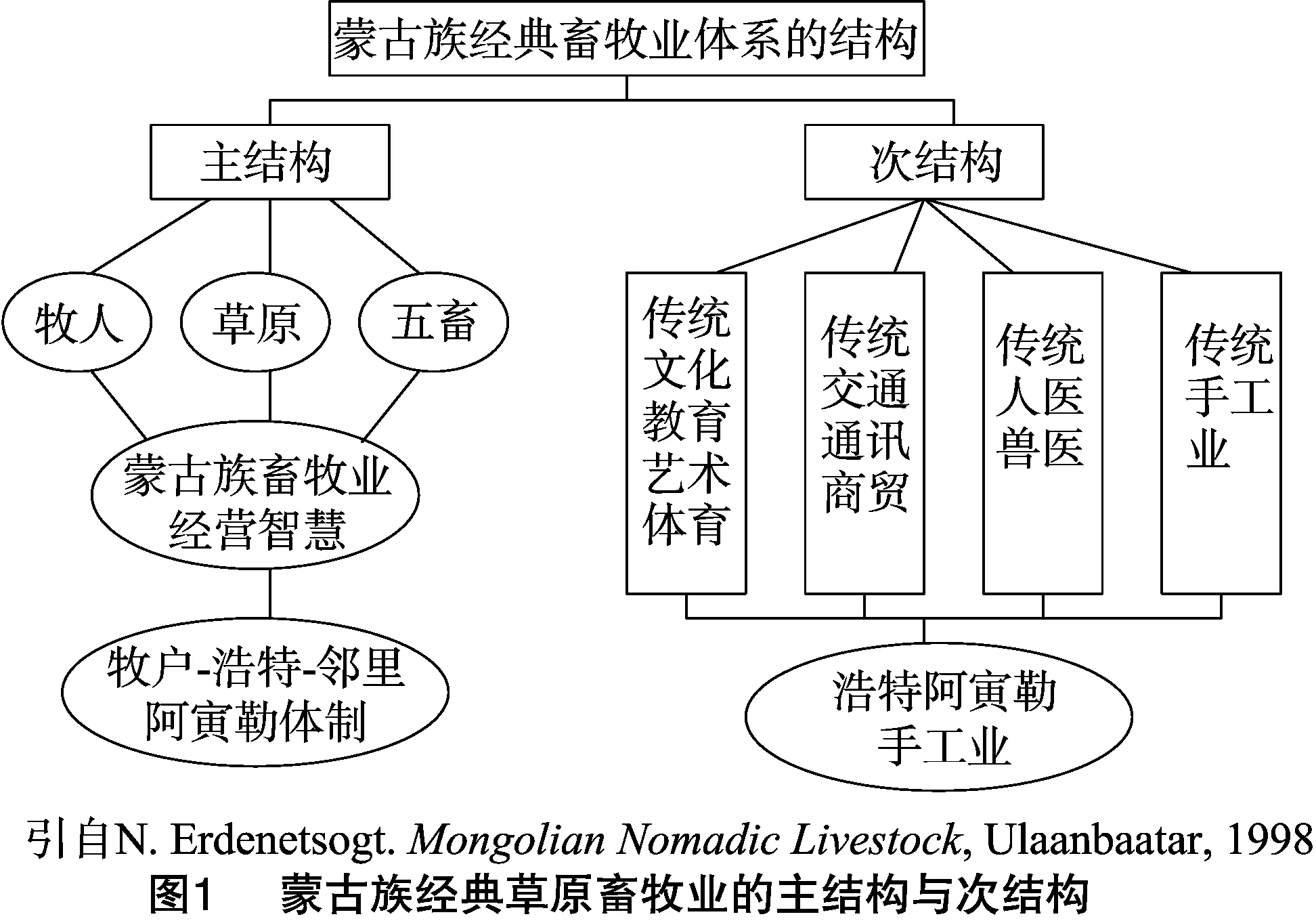

蒙古族的传统草原畜牧业的框架是由人-畜-草共生构成的生态系统。蒙古国著名畜牧学家N·额尔敦朝格特完整地刻画了蒙古族草原畜牧业系统的产业结构和经营系统(图1)。蒙古族游牧人选择传统草原畜牧业从根本上说是对环境不确定性的一种反应和适应。蒙古游牧人根据蒙古高原气候、水文和草地资源禀赋,选择了流动性的战略管理模式。传统草原畜牧业是一个涵盖多个学科的生产和生态体系。蒙古族游牧人在草原系统中不仅要依靠放牧来创造生产力维持生计,还要驯服其他野生动物作为生产的辅助工具,以提高生产力和降低自然灾害的侵蚀程度。因此,传统草原畜牧业还将生态学、地理学、生物学、动物学等科学纳入到其产业体系当中。

蒙古族游牧人基于传统草原畜牧业的非平衡生态系统的特点以及与草原生态系统互相协调的互动关系形成了游牧制度。游牧制度从根本上说是对一种不确定性的整体性反应,即机会主义的管理方式,游牧依据草地资源的时空变化、牲畜所需要的营养组合以及气候变化等因素来调整牲畜组合和放牧的时间及空间分布,同时储备避险的资源,以使灾害对牲畜的冲击降到最低程度[4]。而“游牧”则是灵活管理措施和战略的核心内容。拉铁摩尔认为,技术的适用性和重要性取决于社会对它的需求弹性[5]。因此,具有历史意义的问题,是社会与技术相互影响,而不是技术造成了社会[5]。“逐水草而居”是对传统畜牧业生产和生活行为的科学表述。因此,“逐水草而居”的游牧制度不是无秩序、无计划、无管理的生产生活行为,更不是生产者因为生产力落后而选择的经济形态,而是因为对环境和资源禀赋的一种应激反应。游牧经济的社会规则就是移动性,移动循环的规则是根据蒙古高原环境的差异和传统畜牧利用可控资源的特别方式所决定的。“移动性”是蒙古族传统畜牧业最为基本和精致的生存智慧,它不仅体现了对生态条件多样性的适时应对,还体现了社会组织在“不确定”中保持秩序与整合力的能力[6]。因为只有将牲畜在移动的牧场上进行放牧活动才能使牧场体现其价值,因为没有一个牧场经得起长期的放牧[5]。“逐水草而居”本身就是牧群的流动性,这种流动性是根据季节性气候变化、人力资源结构、草地资源分布和资源获取程度决定的。英国历史学家阿诺德·J·汤因比(Toynbee)曾对此高度评价:“与农业生产方式相比,游牧民族生产方式保持了草原的原始状态,保证了其文明的完整性”。

传统草原畜牧业不是一种低效利用自然的粗放型的生产方式,而是协调人与自然、人与牲畜、自然与牲畜的循环产业运作模式。在历经千年的发展过程中创造了滋养代际相传的、共生的物质文化遗产。传统草原畜牧业为蒙古高原历代少数民族国家的建立提供了不可或缺的物质文化基础。成吉思汗建立的横跨欧亚大陆的帝国伟业,其经济和军事基础便是蒙古族传统草原畜牧业。《蒙古秘史》所记载的成吉思汗在 12—13 世纪期间统一蒙古高原部落战争史充分佐证了这一事实。传统草原畜牧业创造的游牧文明也能够与其他文明创造的优秀的成果相媲美。古代中华长期保持着2种文化的界限,即介于古老长城两侧泾渭分明的游牧文化和农耕文化。美国学者塞缪尔·亨廷顿认为,由于文化差异及其文明形成的不同文化的边界形成了国家的界限。正是由于文化边界的佑护才使得游牧文化及其产生的生态智慧保持着生命力和原生态。

蒙古族传统草原畜牧业的生态智慧又称为本土知识(indigenous knowledge)。草原本土知识是指游牧土地利用方式,人们根据水和饲料的可获得性的变化同牲畜一起移动[2],表现为一种被新的经验和观察所修订的积累性的地方性知识。“本土生态知识”是一套关于包括人类在内的生物物种之间的关系以及与环境之间的知识、实践与信仰的累积性体系[6]。传统生态知识(TEK)包括生物物理学的观察、技巧、技术以及社会关系,如构建人与环境互动的道德与制度[7]。本土生态知识是使用者及其群体在特定的自然、文化、社会和经济背景下,通过与这些背景因素密切相互作用而集体获得的经验和技术[8]。本土知识是动态的,既受到牧民创造力和经验的影响,又受到制度变革的冲击。草原本土知识主要是由自然资源在时间和空间上的分布状况决定的,这为牧民的弹性放牧提供了技术支持。

游牧制度与环境的不确定性密切相关,需要从整体上认识其内涵和结构。正是传统草原畜牧业系统的产业结构和游牧制度形成了蒙古族游牧人的生态智慧体系。蒙古游牧人根据蒙古高原气候、水文和草地资源禀赋,选择了流动性的战略管理模式。从生态条件和资源禀赋维度讲,蒙古高原大陆性气候和干旱、半干旱的气候环境,以及形成的草地资源只提供了从事典型游牧型畜牧业的自然条件。在草原生态系统中,游牧人只有与环境构建互动的道德与制度,即同牲畜、生态环境和谐共生、共赢才能保证和维持自己的生计,才能维系生态环境的原始状态和创造不竭的生产力。而蒙古游牧人的传统草原畜牧业生态智慧也正是从游牧生产者的生产活动嵌入到草原生态系统中逐步形成和发展的。本文将生态智慧划分为经验知识、实践体系、社会资本和价值观等3个层面。

(1)经验知识,即蒙古族游牧人认知和掌握的生态知识。这些生态知识包括草场资源的分类、对植物的认识和利用、对生态过程和变迁的认识。草场资源的分类是游牧人根据植物-动物-环境的知识和管理实践嵌入到草场资源分类当中。这些知识包括区域气候、植物知识、动植物区系、土壤肥力、水源状况、家畜适应程度等,以及这些诸多因素对游牧人和牲畜能够产生的正面和负面影响等方面的综合知识。蒙古族游牧人会根据本土的植被结构状况改变畜群结构(牛和绵羊构成食草性牲畜,山羊和骆驼构成食叶类牲畜)和构建不同牲畜的组合,以便为牲畜提供最为合适的营养组合。对生态过程和变迁的认识主要取决于自然资源在时间和空间上的变化,这反映了牧民对所处环境在时空中变化的认识。这种认识为牧民提供了代际传递的游牧管理技能,使他们将牲畜的营养搭配同变化多样的自然环境相契合。

(2)实践体系,即蒙古族游牧人通过游牧管理形成的生态智慧。这个层面包括游牧活动形成的生态智慧和蒙古游牧人利用生产工具创造生产力的生态智慧。“游牧”是蒙古族游牧民在不同季节选择具有不同地形、不同植被、不同气候条件放牧场所的生产活动,并且是对生产行为进行适时修订的一个完整的体系。这种游牧制度蕴含着丰富的生态智慧。而蒙古族的传统草原畜牧业经营的基础是对放牧场的正确选择和有效利用。草原战略管理相关的本土知识从根上说是对蒙古高原环境不确定性的一种应激反应和适应性调整,这是草原游牧民“逐水草而居”的决定性因素。“逐水草而居”,即“流动性”。“流动性”是草原畜牧业中心管理策略,是畜群在资源不同地区进行季节性的流动,大多采取不同范围的转场放牧的形式[2]。牲畜的流动可能受到季节性气候模式的影响,受到规律性的气候变化的影响,也可以受到重要资源获取渠道的影响,还有可能是为了避开季节性的疾病和出于政治或经济方面的原因[2]。世界上大部分草原生产规律一般是通过牲畜采食,然后再将牲畜迁徙到其他放牧场,给被采食的植被恢复生长一定的时间。因此,牲畜的迁徙和流动对于实现既有资源的有效合理利用非常关键。牧民首先依据掌握的放牧场的信息来及时调整放牧安排。牧民根据需要改变季节性放牧方向(选择冬夏放牧场),选择更适合放牧条件的地区进行轮牧;对环境脆弱、极易受到牲畜破坏的放牧区域定期进行休牧,直到再次达到放牧的标准。牧民还将一些重要的放牧场区域作为草地(储备草)资源保护起来作为保留地,以便确保畜群的应急之需。游牧经济本身则限定在移动性的利益之中[5]。因此,移动权比居住权更为重要[5]。从中国游牧文明和农耕文明政权交替的历史变迁中可以看出,当古代游牧文明获得中华统治权时,移动性对于财富的要求会更重要;而当移动性被农耕文明所替代之后,其民族特性开始弱化,新的民族政权就产生了取代其统治地位的可能。已往的一些研究将蒙古族传统草原畜牧业视为一种低效和无序管理的生产方式,正是这种将“移动性”脱离于蒙古族传统草原畜牧业发展史的诠释,阻碍了我们对其生态智慧的科学解读。

蒙古族游牧人利用生产工具创造生产力的生态智慧。在牧区的场域中,畜牧业的可持续发展不仅取决于价值创造者的能动性和智慧,还取决于其在草原生态系统中与动物(牲畜)和草原之间的互动效果。牲畜既是消费者(消费者是针对以植物制造的有机质为食料和能量来源)又是生产者(动物有机质的生产,畜产品的产生)。蒙古族游牧人以“五畜游牧人”(牛、马、骆驼、绵羊和山羊)闻名于世,是因为蒙古游牧人在蒙古高原严酷恶劣的自然环境中驯化了5种家畜(蒙古人驯化动物的特殊能力在恩和教授的《草原牧民的生态智慧:传统畜牧业中的草畜关系》[1]一文中有较完整论述),并积累了与5种牲畜和谐共生的生态智慧。蒙古族传统畜牧业将马、牛、骆驼作为运输工具,并将这些牲畜作为其创造财富的来源。蒙古游牧人培育了能够适应蒙古高原自然环境和气候特征的5种家畜品种。这5种家畜将其优质基因遗传给后代,形成了蒙古高原特有的优质畜种。此外,他们还将马、驼、犬、鸟等动物驯化为用于生产用途的辅助工具和用于狩猎活动的助手(猎鹰、猎狗等)。蒙古人在称雄蒙古高原的13世纪就已驯化犬、狼、虎等动物,广泛用于蒙古贵族的狩猎活动。

蒙古族游牧人作为草原先进的生产力代表系统地掌握了与家畜及野生动物共同创造生产力的相关知识。这些知识包括牧民用于表示家畜体表不同部分的专用名词、家畜毛色的名称、根据畜齿的形状识别牲畜的年龄等生产常识。蒙古族游牧人创造了与牲畜和谐共生的生态智慧,并将其运用于畜牧业生产活动中,即“家畜心理学”。“家畜心理学”是牧民在牲畜尚处于幼崽时就开始调教和互动的结果,这些技术包括牲畜能够辨认主人的轮廓、声音、形象,以及牲畜能够按照牧民创造的行为语言和指示信号进行迁徙活动等。蒙古族游牧人利用这些具有科技含量的生产智慧为提高牲畜的生产力提供了技术条件。

与草原生态环境保护相关的生态智慧。蒙古族游牧人的生产和生活方式是一种绿色节约型的,即较少从自然索取、与自然和谐共处、崇尚自然、尊重自然的生活方式。游牧人购置简易的生产和生活资料,不置备奢侈的家庭财产和生活用品。蒙古族的居住模式就是与自然和谐交往、节约自然资源的实例。蒙古包是游牧民居住和生活的重要载体。蒙古包是游牧人生态智慧和游牧生产方式相结合的优秀文化遗产。蒙古包的建筑构造充分适应了蒙古高原特殊环境,其构造使其具有冬暖夏凉、采光好的功能,此外,其构造还最大限度地缓解了自然力对它的冲击。牧民借助蒙古包具备的声波传导功能有效地管理和保护牲畜。蒙古包的建筑结构还充分体现了节约耗材的建筑理念(建造材料一般为绳索、毡子等畜产品的加工品以及乔木)。而且蒙古包便于牧民搭建、拆卸和运输,不需要借助过多人力便可建构。

(3)社会资本和价值观层次,即“人-畜-草”和谐共生产生的牧区社会资本(social capital)。牧区形成的社会资本是嵌入在草原社会和文化当中的,包括牧区社区内的互惠制度、信任关系、社会网络和地方规范。社会资本具有“资本”属性,这种属性源自于特定社会结构的功能。布迪厄(Bourdieu)视社会资本为一个实际或潜在的资源集合体(包括道德资源),而资源必须与某种持续的社会网络相关联,这个社会网络是社会成员共同构建的一种体制化的网络;社会成员通过这种社会网络相互联系,并从集体性网络中持续地获得资本支持,为其声望提供保障。社会资本作为一种公共物品必须关注个人获得社会地位的能力,正是个人利用社会资本的程度决定了社会网络发挥功效的最大化程度。科尔曼(Coleman)认为,社会资本为行动者提供了社会结构特征所潜藏的价值,即社会结构特征是行动者取得利益的资源,这种社会结构特征包含了义务和期望、信息渠道、以及限制和鼓励行动的有效规范和惩罚制度。社会资本作为公共资源可以为进入社会结构的个人提供便利,构建网络关系,形成人与人之间和组织之间的互惠、信任关系,以及非正式规范。普特南(Putnam)将社会资本界定为社会组织的一种特征,指的是社会组织中信任、规范和网络等特征,它们可以促进合作行动而提高社会效率,并将社会资本研究的视角置于国家层次和社区层面,其功能是在现代社会中形成矫正社会秩序的公共物品。社会资本能够促进集体行动网络和规范的形成,本身具有社会性,其结果是集体行动。奥斯特罗姆(Ostrom)认为社会资本是关于互动模式的共享知识、理解、规范、规则和期望,个人组成的群体利用这种模式来完成经常性活动[9]。任何社会互动领域内的自治体系的形成取决于不同形式的社会资本(工作规则、参与者建立的网络以及他们采用的规范)。林南(Lin)将社会资本定义为镶嵌于社会网络,可被行动者取得和利用的可以用于社会网络的资源。人们要想获得持续的社会资本就必须不断投资于社会资本,这样才能获得经济回报。社会资本取决于一个社区范围内共享的规范和价值,也取决于牺牲个人利益保护更大范围利益的愿望,而共享的价值使得行动者相互信任[10]。

社会资本具有结构和规范的2个方面,结构的社会资本包括固定的角色、社会网络和制度、规范等;规范的社会资本则是指社会成员间共享的价值、信任的态度和信念等。社会资本具有生产性和规模效应,具有合作性和互惠性,还具有公共产品的特性。

牧区社区内形成的社会资本是由牧民共享的生态智慧产生的共享的价值、规范和文化,而社会资本与生态智慧之间又是不断互补和相互增进的。牧民依据共享和共生的本土知识在牧区社区内重复互动产生了社会网络、信任、合作和规范制度。社会资本的本质是信任(trust)、互惠(reciprocity)、规范(norms)和合作(cooperation)。科尔曼将信任视为社会资本的形式之一,普特南强调信任是社会资本的来源,福山则把信任等同于社会资本本身。信任是集体行动和公共决策之间的纽带,在牧区社区范围内产生了公共道德资源。信任的一个重要功能就是为信任者和被信任者提供了相互增加福利的期望和机会。牧民间的共同生活经验(生态智慧)决定了他们合作和互惠的意愿程度。当牧民之间形成了信任的社会结构,并且处于奖励诚实行为的制度环境下,信任就可以得到增进,并形成一种学习效应和规范功能。当牧民间的信任文化形成,合作行为也就自然而然地自发形成,并形成一种非正式规范。牧民可以通过反复的合作抑制道德风险和机会主义行为,为个体建立自身的声誉提供保障。牧民还可以凭借相互交往积累起来的信任来克服由信息不对称产生的外部不经济效应。

社会资本是重复的囚徒困境游戏的结果。社会资本作为共同体和民族的特征,既是原因也是结果。牧民移动的权力和利用社会网络以获得各种资源的能力,是牧民适应环境不确定和外在政治经济制度变革的前提。牧民在共同的本土知识经验上塑造了内部规范和互惠制度。规范是社会中所产生的一种公共道德资源,往往表现为一种非正式制度。互惠规范意味着在建立长期互惠关系的人们中存在某种程度的对称性。当网络关系中存在一个有效的规范时,关系网络成员之间彼此合作、分享知识和收益的意愿则越强。建立互惠制度不仅仅是社会成员间利益互通,而是通过社会仪式这种信任和制度,来达成一种相互帮助的互信,达到规避风险的目的[11]。互惠制度形成了一种社会责任,这种责任隐匿在交换关系当中。这种社会资本在道德心理学上依赖于同情,体现为设身处地为他人着想的基本能力。传统游牧制度中的规范和互惠制度要求不同的游牧者或者部落之间相互承担义务,这种制度使游牧民能够获得一种紧急避险的权力或预期可以获得其他人帮助和合作的可能。这种互惠制度内化成一种社区的道德准则,保证了在出现紧急情况下有其他可以利用的资源。比如,它保证了当一个社区里牧民因为气候灾害(干旱或冬季的暴风雪)要进入另一个社区草场寻求庇护时,可以不被拒绝[7],这种弹性需要通过灾害时期相互越过边界利用资源的互惠制度得到强调[12]。这种关系成为庇护——受庇护关系,这是一种涉及功利性双边(两人)关系的特殊情况[13]。而传统儒家强调照顾贫困家庭成员的价值观,因为贫穷容易导致消极情绪,然而富有却容易以一种合乎道德的方式行事:“贫而无怨难,富而无骄易”[14]。规范制度还可以使正常年景时相邻的群体分享放牧资源,并在资源短缺时协商解决对关键资源的使用。而如何使生态智慧发挥其作用则取决于社会网络和牧民之间形成的规范和互惠制度。牧民之间共享的生态智慧有助于他们建立信任、互惠关系、学习网络,有利于增强彼此之间的了解,有利于降低生产和生活的交易成本。例如,内蒙古牧区公社化时期公共产品的集聚主要是依靠集体力量建立起来的:物质资本投资由集体承担,技能培训费用由集体负担,公共物品由公社人员自己生产[15]。

规则体系作为社会资本的重要形式既是自然演化的,又是人们自觉设计的。在传统的蒙古族社会中成员间共同抵御自然灾害时的共同避险行为集中地体现了牧区的合作传统和公共道德精神。合作是社会资本的本质和文化规范。合作之所以成为制约社会网络的文化规范,是因为在合作规范约束下的经济行为能够超越私人领域和公共领域2种互动模式的局限性。个体主义和整体主义都具有追求单向利益的诉求。合作则选择追求最大的联合利益,形成行动者之间的信任和互惠,使行动者之间即形成“自律”,又形成“他律”,促使人际互动行为的理性化。生态智慧作为牧民共同的历史经验产生了认同感和非正式规范,形成了相互之间的合作关系。合作关系又促生了成员间的组织学习行为,组织学习行为又增进了组织成员间的认同感。认同感导向合作行为,使牧民更加关心群体表现的过程与结果,以集体行动的方式承担风险和共享收益。

在传统游牧的生产方式下,对共有的生态知识和理解强烈反映在草场使用的道德规范和放牧实践当中,产生了一个灵活流动的牧场利用系统,并在不断的生产实践中维系了数百年的时间。在这样的情境中,资源管理制度在生物社会学上可持续的基础就是共有的生态知识[7],即生态智慧。牧民拥有的生态智慧大体是相同的,虽然他们所掌握的生态智慧在种类、数量和质量上存在差异,但是他们不断地将其嵌入于传统文化和道德之中,并通过社会化过程代际相传。

2 现代产权制度对传统草原畜牧业生态智慧的消解

新中国成立后的集体经济时代,牧区的土地产权制度还未消解传统草原畜牧业的生态智慧。牧区人民公社化时期产权制度变革保持了传统的游牧制度。人民公社在地域上基本等于原来的苏木范围,生产队则相当于原来嘎查的范围。牧区人民公社生产队有大小不等的草场,面积大的达几百平方公里,小的也有一二百平方公里。全国实行人民公社化以后,牧区生产队都采用划分季节草场、远距离轮换放牧的方式,也就意味着,放牧半径依然能够承受相当程度的“流动性”放牧。因此,生态智慧依然是主导着牧区系统的运转的道德与制度。

产权制度正式化的最直接的好处就是它给法律上制定的权利所有者提供的稳定性[12],这种稳定的、排他的、正式合法的产权给牧民带来了经济效益;但其带来的负面效应则是一定程度上解构了生态智慧及其形成的公共道德规范。国家作为产权制度的制定者和保护者易于忽略产权对于个人和社会道德的意义。产权制度的强化、科技的进步和科层制的形成过程中往往使生态智慧逐步被边缘化和工具化。

生活在时空多变环境中的牧民对资源的使用权有着相互矛盾的特征。改革开放至今的牧区正式产权制度变革忽略了这种矛盾[这种产权制度变革源于20世纪80年的承包责任制,以及在其后30年间陆续的产权制度变革:1980年代初至1980年代末的家畜承包到户和部分草场承包到户产权制度、1990年代中期的草畜双承包产权制度(双权一制)、2013年的草畜全部承包到户的产权制度(双权一制加草畜双承包)、2014年至今的草场土地流转权的产权制度]。改革开放后的牧区土地的产权制度变革是国家强制性制度变迁的过程和结果。国家强制性制度变迁打破了传统蒙古族共有的土地观念和道德规范,在很大程度上瓦解了传统牧区社会形成的社会资本,牧民也因此失去了运用和传承生态智慧的能动性。国家正式产权制度往往强调这一理念:不用强调公民的道德,靠清晰的产权和自由竞争的市场就可以激发自利动机的全面展现,并进而会理所当然地实现公共利益[16]。实际则不然,正式产权制度有2个内在危险,一是草场的碎片化难以保证涵盖资源的多样性,以确保有足够的弹性以降低灾害的破坏程度;二是固化资源利用过程中可能存在潜在的不平等。产权制度打破了传统牧区社会的神圣放牧边界。草场承包到户的制度人为地对牧场进行分割(草库伦或草围栏方式),颠覆了传统的游牧制度。划分草场的产权制度形成的是一种规范性的制度,要求在什么时候、什么地点和多长时间进行放牧,它强调的关键是资源如何被利用的规范,而不是资源如何配置的规范。再加上国家产权制度导致的“政府失灵”和市场本身的“市场失灵”形成了外部不经济的效果,这就使牧民在不确定的环境中不能有效利用生态智慧维系社会资本来获得自由移动的机会,以致在灾害时不能通过保留放牧场实现紧急避险和牧民之间的互惠合作。牧区草场天然具有非竞争性和非排他性的共有产权特性。这种特性使牧民共同享有草场的使用权,排除群体之外的使用者,并按照成员达成的协议和规范使用草地资源。而草场共有产权的悖论也正是源自于牧民需要能够容纳这种具有灵活性的稳定使用权。稳定性保证了他们在需要的时候有储备资源,而灵活性保证他们在出现紧急情况时有其他可以利用的资源。稳定性依赖于清晰界定的领地边界和群体成员资格,以及这些边界界定的能力,而灵活性则要求空间和神圣边界是可渗透的和有弹性的[12]。

国家主导的牧区土地产权制度变革是建立在对传统生态智慧慢慢退化的基础之上的,突破了集体性的规范体系,这种正式产权制度非但没有化解“公地悲剧”的困窘,反而加剧了这一矛盾。

3 传统草原畜牧业的生态智慧的价值澄清与平衡反思

价值观是人们所具备的潜能,但人们又时常在不能清醒地意识到自己所持有的价值观时就做出了选择,所以需要在外部环境和科技进步的影响下,以及他人的思维干涉下逐步予以澄清。价值澄清(value clarification)的目的在于帮助行为人澄清自己所持的价值观点,对此充满信心并且付诸行动。价值澄清的基础是对社会文化根源的充分认知,这样才能帮人们透析价值体系中的缺点而不至于损害他们的自尊。

草原实行承包制以来,草原系统的“失序”状态在生态危机的现实与话语中逐渐膨胀。学界也因此开始关注产权制度安排、生态智慧的解构以及草原系统“失序”三者之间的相互关系。于是治理草原生态系统恶化的各种制度设计成为草原研究者关注的焦点。就草原的生态危机治理问题,20世纪末政府采取的制度安排和治理规制措施都未达到预期的效果,草原生态的恶化状况未得到有效的抑制。笔者认为在对传统畜牧业的生态智慧加以价值澄清的基础上,才能科学认知传统畜牧业生态智慧体系及其价值,才能对产权制度设计与生态智慧关系,以及生态智慧与草原系统的关系进行更好的梳理。产权制度设计与生态智慧二者的交互影响是价值澄清和平衡反思的关键。对于传统草原畜牧业的生态智慧和拥有生态智慧的理性游牧人而言,则必须在其形成的历史维度和发展的跨度中加以价值澄清,这样游牧人才能坚持其正确的价值选择。

传统草原畜牧业的生态智慧的价值澄清还需借助反思的平衡(reflective equilibrium)的方法。反思的平衡是理性的预设,即通过反复的询问,在不同原则与判断之间进行反思进行的。一旦判断的调节性原则得到阐明,我们可能就要改变我们现在已经被考虑的判断。而对原则的认识也可以引出进一步的反思,使我们修改这些判断[17]。罗尔斯的原初状态的构设的表达与正义原则之间的关系就是这种反思的平衡关系。原初状态是对一种“公共理性”的设计,尤其在共同体都处在不利的情形下可能存在维护善的能力。反思的平衡方法就是要将传统畜牧业的生态智慧置于原初状态,只有将传统畜牧业的生态智慧置于原初状态,研究者才能以公平的视角对待生态智慧,以及还原其对维系草原生态系统的正外部性作用。生态智慧的道德认同必须与社会平等和包容的目标平衡。这一点对于游牧文化本身形成的获取伦理本身不具有排他性非常重要。因此,保留和传承传统生态智慧需要传统游牧制度的存续,并继续发挥生态智慧的道德规范作用,进而牧民才能依赖生态智慧增强其获取重要资源的能力,这相对于产权稳定性则更为重要。

4 简要结论

价值澄清在于帮助人们对本身所持的价值观进行批判性的思考,学会自我思考和自我分析,在澄清的基础上坚持正确的价值理解,自发修正原有的价值理解,才能做出合理的价值选择。

蒙古族的传统草原畜牧业已历经数千年的历史。游牧生产方式和文化“优胜劣汰”的过程证明了游牧型草原畜牧业才是牧区合理的产业选择。畜牧业经营管理模式并不是管理低效的“自由放牧”,而是蕴含本土生态智慧的适应性管理。我们只有将传统草原畜牧业及其生态智慧重新置于其社会历史文化的发展脉络当中,才能审视其创造的价值对于维系整个草原系统协调运行的重要性。游牧蒙古人是草原生态智慧的创造者和传承者。他们在推动草原畜牧业向前发展的千百年间,谙熟草原系统中的人(蒙古游牧人)-畜(5种家畜)-草(草原生态系统)的辩证关系,从而能够维系畜牧业经营模式长达数千年之久。蒙古族游牧民的生态智慧体系既是畜牧业生态系统的重要组成部分,也是游牧文化的精髓所在。对传统草原畜牧业及其生态智慧的认识必须具备证伪的精神,这样才能对其加以价值澄清,才能传承和发展草原畜牧业生态智慧体系中的价值,牧区才能可持续发展。生态智慧先进抑或落后、科学抑或愚昧、经验抑或实践,必须经过研究者去证伪。而关心游牧文化及其发展的学者也有责任去挖掘和传承传统草原畜牧业的生态智慧。

:

[1]恩 和. 草原牧民的生态智慧:传统畜牧业中的草畜关系[C]. 首届中国骆驼产业发展战略研讨会,2010-08-29.

[2]Jonathan Davies. 草原畜牧业和草原牧民[M]//国际草原大会. 草原牧区管理——核心概念注释. 北京:科学出版社,2008:65,67,69.

[3]包玉山,额尔顿扎布. 内蒙古牧区发展研究[M]. 呼和浩特:内蒙古大学出版社,2011:18.

[4]张倩. 草场管理的生态学基础:平衡与非平衡生产系统理论的结合[M]//王晓毅,张倩,荀丽丽. 非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考. 北京:中国社会科学出版社,2010:12.

[5]拉铁摩尔. 中国的亚洲内陆边疆[M]. 唐晓峰,译. 南京:江苏人民出版社,2010:45-47,54.

[6]荀丽丽. “失序”的自然:一个草原社区的生态、权利与道德[M]. 北京:社会科学文献出版社,2012:44,81.

[7]玛瑞亚·费尔南德斯-希门尼斯. 蒙古族生态知识在草原管理中的作用[M]//王晓毅,张 倩,荀丽丽. 非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考. 北京:中国社会科学出版社,2010:222,436.

[8]Sabine Homann. 草原本土知识[M]//国际草原大会. 草原牧区管理——核心概念注释. 北京:科学出版社,2008:109-110.

[9]奥斯特罗姆A. 流行的狂热抑或基本概念[M]//曹荣湘. 走出囚徒困境——社会资本与制度分析. 上海:上海三联书店,2003:27.

[10]索菲·庞休克斯. 社会资本的概念:一个评判性的回顾[M]//周红云. 社会资本与民主. 北京:社会科学出版社,2011:60.

[11]黄 平,王晓毅. 公共性的重建——社区建设的实践与思考(上)[M]. 北京:社会科学出版社,2011:192.

[12]玛瑞亚·费尔南德斯-希门尼斯. 空间和社会的边界与草场产权的悖论:后社会主义蒙古国的案例研究[M]//王晓毅,张 倩,荀丽丽. 非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考. 北京:中国社会科学出版社,2010:219,222,231.

[13]速水佑次郎,神门善久. 发展经济学——从贫困到富裕[M]. 北京:社会科学出版社,2009:272.

[14]贝淡宁. 文化和平等的发展:儒家对财产权的限制[M]//薛晓源,李惠斌. 当代西方学术研究——前沿报告. 上海:华东师范大学出版社,2007:68-80.

[15]达林太,郑易生. 牧区与市场——牧民经济学[M]. 北京:社会科学出版社,2010:87.

[16]塞缪尔·鲍尔斯,赫伯特·金迪斯. 社会资本与社区治理[M]//周红云. 社会资本与民主. 北京:社会科学出版社,2011:190.

[17]龚 群. 当代西方道义论与功利主义研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2002:134.