武夷山楮树下灌区灌溉水有效利用系数测算分析

2018-05-30杨水才孙立平吴中行邱元锋

杨水才,孙立平,吴中行,邱元锋

(1. 武夷山市水利局,福建 武夷山 354300; 2.武汉大学水利水电学院,武汉 430072)

0 引 言

武夷山市位于福建省西北部,地处福建省地势最高的武夷山脉北段南麓,楮树下灌区位于武夷山市兴田镇,设计灌溉面积3 526.67 hm2。灌区水源主要为地表水,楮树下水库总库容415 万m3,崇阳溪的城村引水坝、澄浒溪上的黄土上坝和芦山闸坝3座引水坝,芦山抽水电灌站1座,干渠7条总长度35.388 km,各类渠系建筑物301处,完好154处。

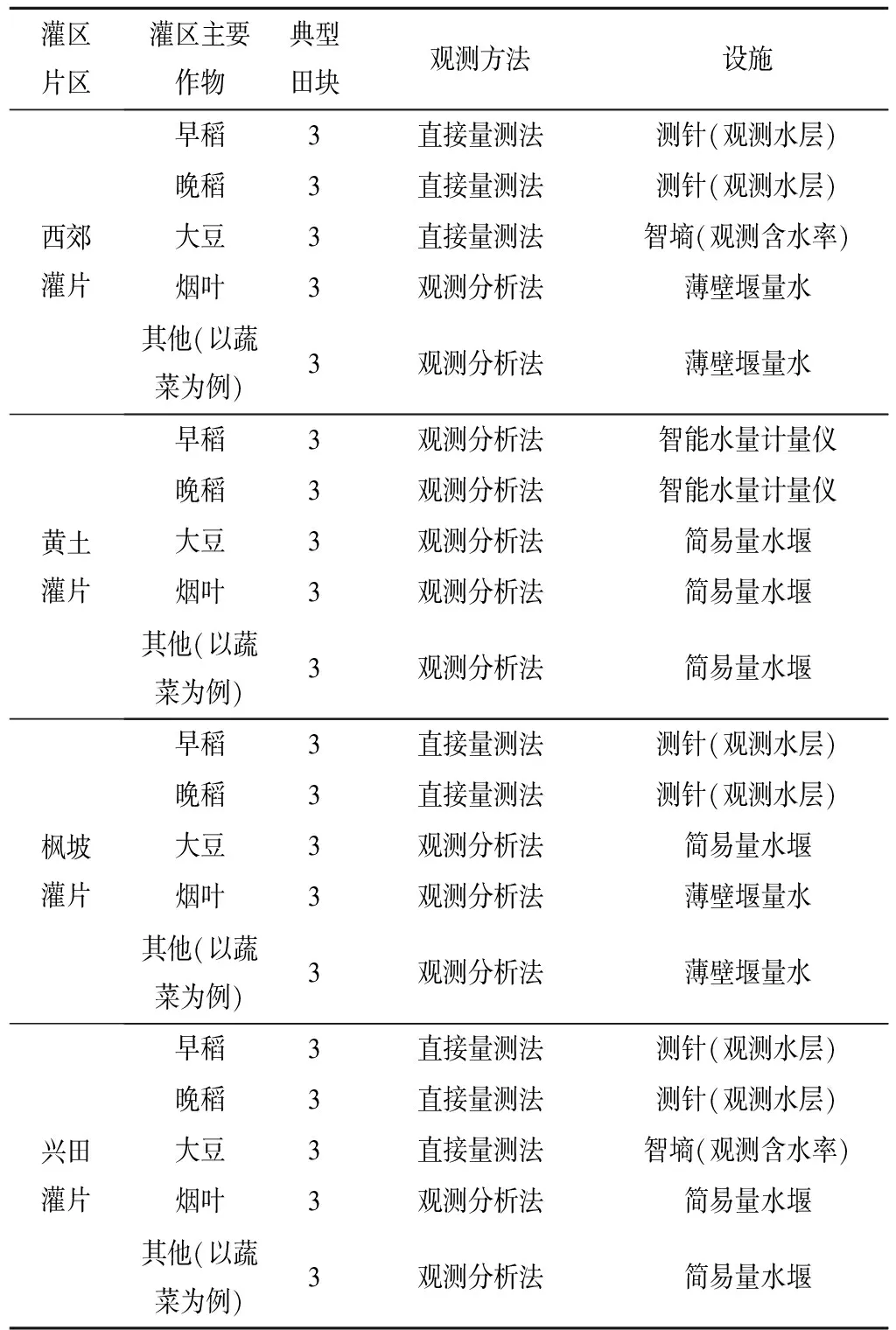

2017年测试中,将灌区分为西郊灌片、黄土灌片、枫坡灌片和兴田灌片4个灌片。

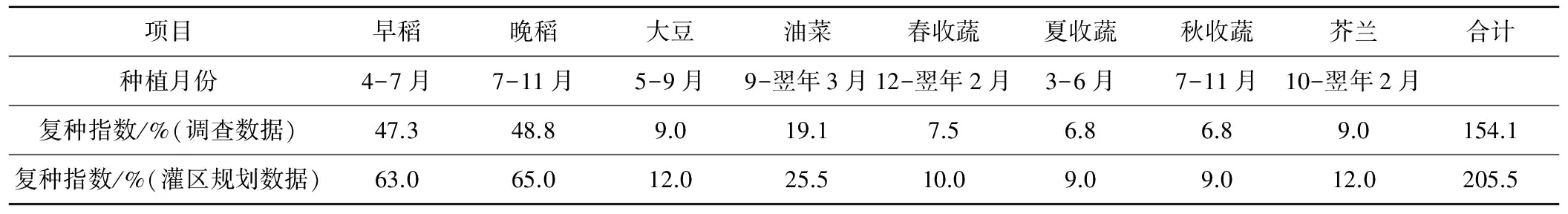

灌区农作物以种植水稻为主,其次为蔬菜、油菜、花生、大豆、玉米等。灌区主要作物的种植比例,灌区2017年复种指数为154.1%。具体如表1。

表1 武夷山楮树下灌区复种指数

1 实测过程与方法

1.1 实测过程

灌区管理局按照水利部和省水利厅的安排布置,成立了灌区农业灌溉水有效利用系数测算分析与评价工作小组,武汉大学与灌溉试验站共同参与灌溉水有效利用系数实地勘查、资料分析整理等工作。

按照《灌溉水利用率测定技术导则》(SL/Z 699-2015)的要求,在灌溉季节前深入灌区进行实地勘查,将所属工程状况按照“好、中、差”进行分类,选取灌区典型渠段、典型田块进行灌溉水有效利用系数测算分析。灌溉试验站及时准确地做好水稻生育期的气象观测,利用试验站的测坑、测筒和试验小区开展当年水稻生育期的水量平衡观测并采集其他相关的资料与数据,同时在灌区范围内选取了60个典型田块进行水量平衡观测和采集其他相关的资料与数据,为确定水稻、大豆、油菜等作物净灌溉用水量提供准确的依据和资料。

对典型渠道进行了清淤除障,重点整治各测流断面上下游,且按照测算工作的要求进行了必要的设施配套。主要完成了干渠测流断面整治6处;支渠及斗渠测流设施配套5处;兴建农渠量水堰30处,购置土壤墒情监测仪(智墒)6部,智能水量计量仪2台。

1.2 测试仪器

1.2.1 土壤墒情监测仪(智墒)

智墒TM 是一款安装在土壤中对“墒”进行动态监测、智能预测的传感器智能终端。智墒对作物活动根系、耗水规律、气象生态环境等信息综合进行人工智能处理,实现人对自然的深度感知。

1.2.2 智能水量计量仪

智能水量计量仪是一款集水深,流量,水量为一体的综合监测平台,主要功能是将投入式压力液位传感器采集的水位数据进行处理,根据积分算法得出渠道流量及累计水量数据,进而在设备的液晶显示屏上将水位、流量、累计水量数据等进行实时在地显示,数据还会通过GPRS无线传输模块发往服务器进行存储及分析。

1.3 测试方法

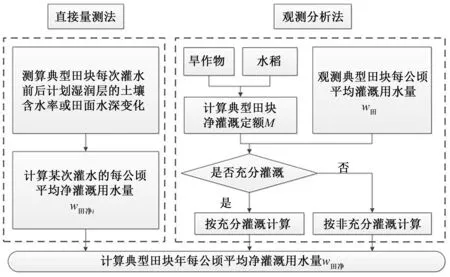

典型田块每公顷平均净灌溉用水量优先采用直接量测法测量。暂不具备实测条件的灌区也可采用观测分析法。具体方法参见图1。

图1 典型田块年每公顷平均净灌溉用水量观测与分析方法示意图

选取典型田块,根据《灌溉水利用率测定技术导则》(SL/Z 699-2015)技术要求,典型田块的选择参见表2。

2 观测数据

楮树下灌区2017年灌溉水有效利用系数计算结果见表3,从表3可以看出楮树下灌区2017年灌溉水有效利用系数为0.547,其中西郊灌片2017年灌溉水有效利用系数为0.511,黄土灌片2017年灌溉水有效利用系数为0.541,枫坡灌片2017年灌溉水有效利用系数为0.568,兴田灌片2017年灌溉水有效利用系数为0.568。

表2 典型田块范围与数量选取表

表3 楮树下灌区2017年灌溉水有效利用系数

3 数据结果分析

3.1 灌溉水有效利用系数测算分析采用资料可信度分析

灌区的调查统计资料主要包括气象资料、设计灌溉面积、有效灌溉面积、实际灌溉面积、节水灌溉面积、当年续建配套和节水改造投资、灌溉用水量、灌溉方式、农作物品种等基础资料。对于灌区的调查统计资料采取了比较严格的审查制度,首先要求各灌区对调查统计的资料和数据进行内部审查;测算分析工作专业工作人员随时与各灌区的工作人员保持密切的联系,及时解答各灌区在调查统计资料过程中出现的疑难问题;对灌区上报的资料和数据,测算分析专业工作人员也进行了较为严格的审查,发现问题及时发回重新实,通过这种方法,基本上保证了基础资料和数据的真实性和准确性。由于这项工作的长期性和复杂性,加上灌区工作人员的经常变换,灌区难免会出现这样和那样的问题,但提供的基础资料和数据的真实性和准确性还是有保证的。

为了保证资料和数据的准确性、完整性和严肃性,在 2017 年的测算分析工作中,尽管统计年鉴、水利统计年鉴和水资源公报等数据尚未正式公布,但在工作过程中,通过加强与市水利局、省水利厅有关处室的沟通协调,确保所需数据的科学性。

3.2 灌区灌溉水有效利用系数纵向对比分析

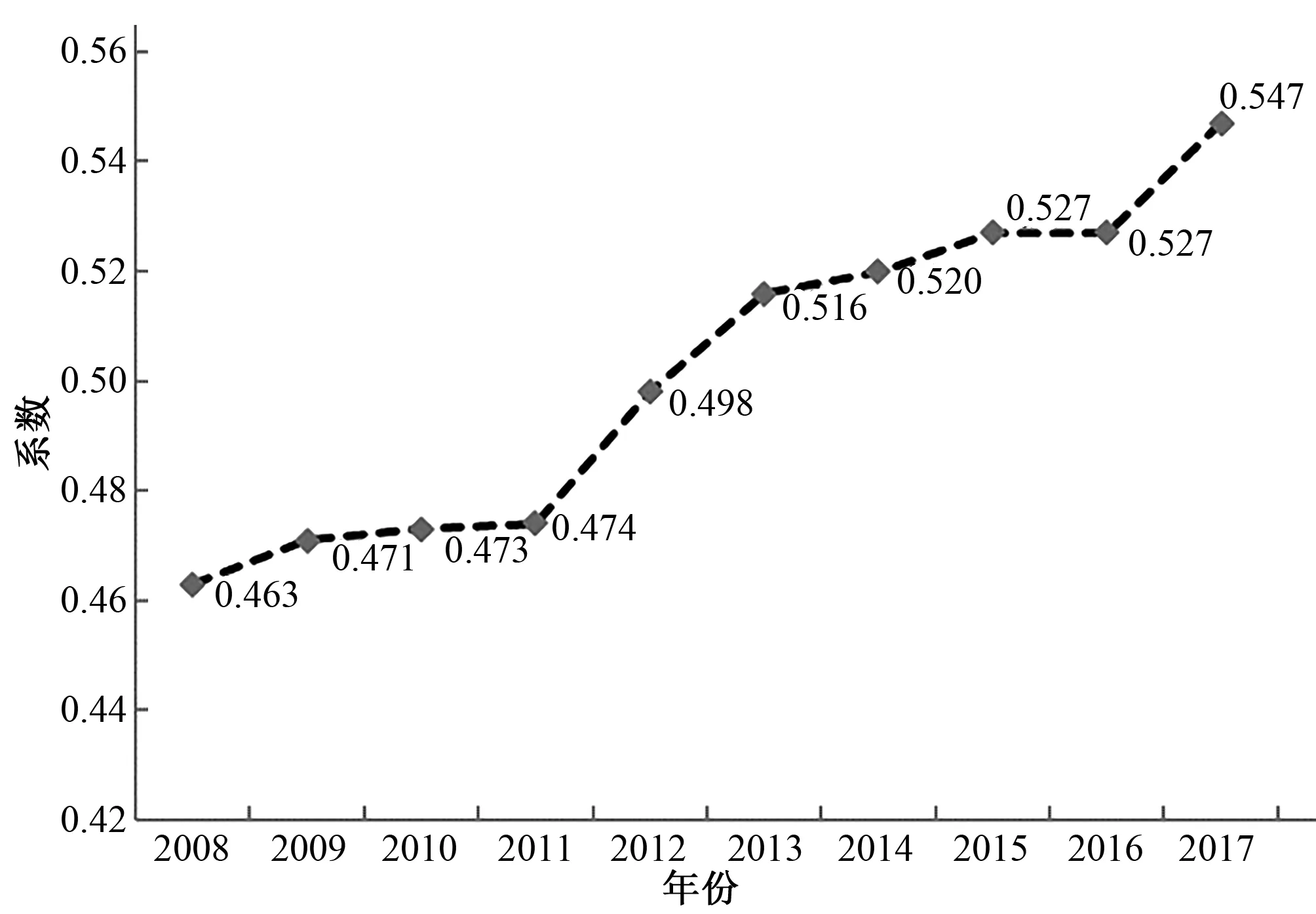

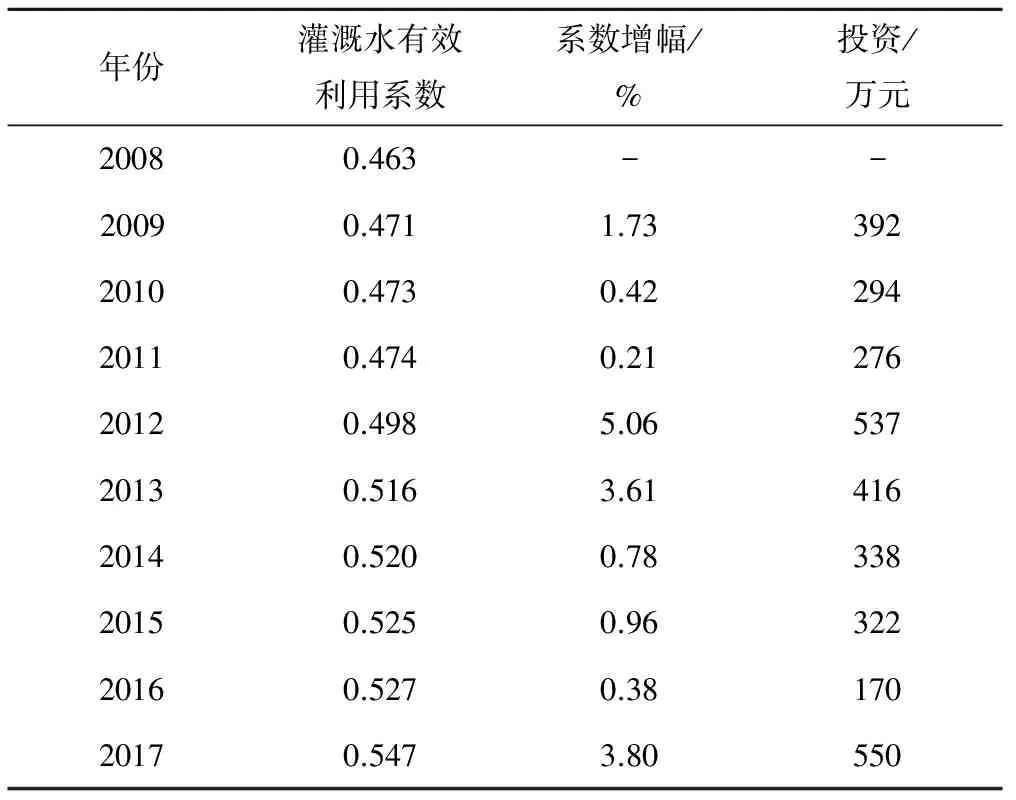

对比分析楮树下灌区2008-2017年灌溉水有效利用系数,灌区走势如图2。

图2 灌区2008-2017年灌溉水有效利用系数对比分析图

对比分析楮树下灌区2008-2017年灌溉水有效利用系数,分析结果表明,年度间相比灌溉水有效利用系数略有提高,且依次递增,变化趋势符合一般规律。导致系数增大的主要因素:

(1)灌区续建配套与节水改造工程建设投入持续,尤其是2011-2015年,国家和福建省不断对大、中、小型灌区的建设改造投入资金,灌区的工程状况得以持续改善。灌区续建配套与节水改造工程有很大一部分是渠系工程,工程实施后,对减少渠道的输水损失有一定的作用,从而能提高灌溉水有效利用系数。

(2)加强灌区建设管理,提高管理水平,近年来,陆续颁布了《中型灌区验收管理细则》、《小型农田水利建设管理办法》、《塘堰整治管理办法》一系列制度,建立起灌区建设管理的有效机制。通过多施并举,灌区工程现状不断改善,管理水平不断提升,水资源利用效率得到提高,反映在灌溉水有效利用系数上,系数值不断增大。

(3)通过多年开展系数测算工作,灌区积累了一定的工作经验,在分析确定作物亩均灌溉用水量,如何计量调查典型单元的取、用水量等方面提高了质量与精度,确保系数测算成果合理,最终反映到整体的系数测算成果可靠、可行。

3.3 投资对灌溉水有效利用系数的影响分析

由于灌区续建配套与节水改造工程有很大一部分是渠系工程,工程实施后,对减少渠道的输水损失有一定的作用,从而能提高灌溉水有效利用系数,通过2008-2017 年系数与投资的比较分析,工程投资对系数的增幅从0.19%~3.64%,认为投资对提高灌溉水有效利用系数的影响为正相关,即投资越大系数增幅越大。当系数达到一定高值时,投资对系数的提升反而不明显,如灌区2016、2017年投资对系数提高幅度最小,仅为0.19%。详细投资与系数变化见表4和散点图3。

表4 灌区投资与系数变化对比分析

图3 灌区投资与系数增幅散点图

3.4 综合灌溉定额与降水量关系分析

一般的规律是生育期内的有效降水量越大,每公顷平均的灌溉用水量就越小。除此之外,灌区每公顷平均综合净灌溉定额大小与作物类型及作物种植结构相关,用水量多的水稻比重越大,定额值越高。

通过2008-2017 年综合灌溉定额与降水量比较分析,认为降雨量对综合灌溉定额的影响为负相关,即降雨量越大,综合灌溉定额相对越小。详细综合灌溉定额与降水量比较分析见表5和散点图4。

表5 灌区降水量与综合灌溉定额关系表

图4 灌区降水量与综合灌溉定额关系散点图

3.5 管理水平与系数的关系的合理性

2017年,灌区管理局狠抓灌区建设的同时,各项管理配套改革同步推进,管理水平的提高为灌区灌溉水有效利用系数的提高提供了有力的支撑。

(1)灌区已基本完成产权确权任务,基本完成小型水利工程管理体制改革工作。

(2)灌区开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制,进一步加大了改革经验推广力度,以中央项目县为依托,大力推行项目公示制度,开展“建管一体化”改革,积极探索“以奖代补、先建后补”等工程建设模式,强化“先建机制、 再建工程”的工作理念,进一步深化工程产权制度改革。

(3)上级主管部门着力加强基层水利服务体系建设。在 2017年中央和省级财政小型农田水利设施管维修养护经费中安排一定比例资金,用于基层水利管理站能力建设。通过以奖代补的形式,直接投入水利站能力建设。逐步建立稳定多元的投入机制,确保基层水利管理站优质服务、运转正常。省水利厅建立了分年建设和分年验收考评制度、信息季报和年度通报制度,在强化日常抽查督办的基础上定期开展考评验收,并将结果作为农田水利项目县竞争性分配和其他水利项目计划安排的重要依据。

4 结 语

(1)灌区2017 年灌溉水有效利用系数测算分析根据首尾法测算分析灌区的灌溉水有效利用系数为0.547。灌区各灌片的灌溉水有效利用系数各不相同,有高有低,也反映了各灌片建设管理和调度运行的现状。

(2)因为灌区是一个中、小,蓄、引相结合的多水源联合调度的中型灌区,采用首尾测算分析法测算灌区的灌溉水有效利用系数,很难准确地、完整地反映灌区的灌溉水有效利用系数的现状。

(3)在灌区的灌溉水有效利用系数测算分析过程中,星罗棋布地分布在灌区的塘堰参与灌溉的水量和时间是很难准确地统计和控制的。各灌片所分布的塘堰数量、塘堰容积和塘堰的承雨面积各不相同,要准确地了解和掌握这些资料与数据,目前还有一定的难度。由于2017年灌溉历时短,各级渠系水流基本稳定时就关闸,加之输水初期渠道渗漏损失较大,实测取得的资料也存在较大偏差,对分析工作带来影响,以致所测算分析的数据有一定误差,从而影响了测算结果精度。

□

参考文献:

[1] 蒋再琴. 农业灌溉水利用系数分析方法[J]. 现代农业科技, 2011,(7):288,294.

[2] 林跃星. 永春县桃溪灌区农田灌溉水利用率的现状与发展[J]. 内蒙古水利, 2012,(1):69-70.

[3] 李志军. 陕西省灌溉水利用系数测算分析研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学,2013.

.[4] 冯保清. 我国不同尺度灌溉用水效率评价与管理研究[D〗. 北京;中国水利水电科学研究院,2014.

[5] 田 建. 2013年济南市灌溉水有效利用系数测算分析与评价[D]. 济南:山东大学,2014.

[6] 顾 贺. 甘肃农业灌溉用水有效利用系数测算及阈值分析研究[D]. 兰州:兰州大学,2014.

[7] 王志忠. 通辽市灌溉水有效利用系数测算分析[D]. 长春:吉林大学,2014.

[8] 王家琪. 灌溉渠道流量量测与调控一体化装置研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学,2015.

[9] 许 浩. 内蒙古中东部典型灌区灌溉水利用效率测试计算与分析[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2015.

[10] 徐国栋. 陕西省灌溉水利用系数测算数据库构建与软件研制[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学,2015.

[11] 杨晓慧. 灌溉用水效率技术评价指标研究[D]. 北京:中国农业科学院,2016.

[12] 姜 楠. 区域灌溉水利用效率评价指标与方法的研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学,2016.

[13] 赵成峰. 叶尔羌河流域农业灌溉用水效率研究[D]. 新疆阿拉尔:塔里木大学,2016.

[14] 王景山. 宁夏现状灌溉水利用系数研究[J]. 人民黄河, 2014,(2):82-84,89.

[15] 刘 鑫. 基于GIS的河套灌区土壤水分运移分布式模拟与灌水效率评价[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2011.

[16] 程建敏. 不同种植方式对水稻灌溉需水量的影响研究[J]. 江苏水利, 2015,(8):33-34,37.