不同预制构件对装配式建筑造价影响研究*

2018-05-29戴世玮朱杰江

戴世玮, 朱杰江

(上海大学 土木工程系,上海 200072)

2017年末,住建部发布的《装配式建筑评价标准》意味着装配式建筑有了量化科学的考核标准.装配式建筑的建设成本比传统现浇建筑的建设成本[1]高很多 ,探究如何降低装配式造价的问题成了关键.研究表明,PC构件项目是导致装配式建筑造价偏高的主因[2],不同种类的预制构件会对整体造价产生不同的影响[3].因此,研究PC构件与现浇构件的成本造价差异,对降低装配式建筑造价有重要意义.本文通过建立预制构件模型,对比装配式建筑与现浇式建筑中柱、梁、板、墙四大承重构件的成本增量[4]、预制构件性价比、工日比等经济指标,研究不同预制构件组合对成本造价的影响,为选择合理的组合方案提供参考.

1 结构设计与建模

首先利用PKPM软件对柱、梁、板、墙四种构件的现浇与装配式模型进行建模及内力和配筋计算,根据计算结果设计预制构件施工方案.分类情况见表1.

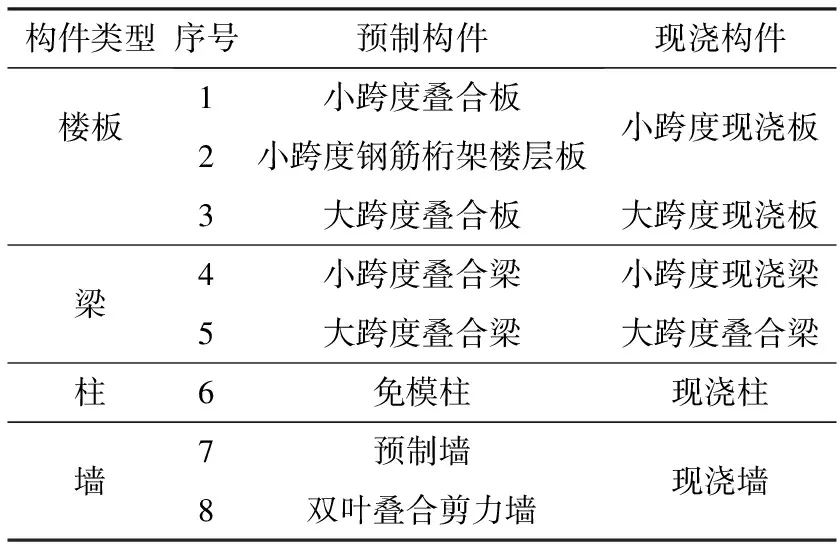

表1 模型分类表

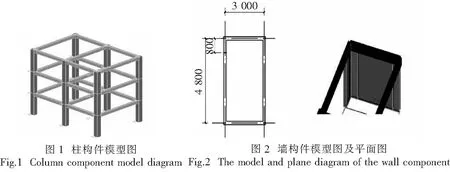

模型设计方案如下:楼板采用3.6 m×4.8 m的小跨度板和6.6 m×6.9 m的大跨度板,现浇板板厚为110 mm和170 mm.叠合板选取底板型号为DBS1-67-3624-22的板拼接,底板厚度为60 mm,后浇板厚度70 mm.小跨度钢筋桁架楼层板现浇部分的板厚为110 mm.大跨度叠合板与板之间留有300 mm 的缝,底板厚80 mm,现浇部分厚90 mm.梁按长度分为大跨度梁与小跨度梁两类.大跨度梁200 mm×550 mm,长度为6.6 m.其中后浇梁部分170 mm.小跨度梁200 mm×400 mm,长度4.8 m,后浇梁部分130 mm.柱模型采用三层框架结构,如图1所示.层高3 m,取二层中柱分析.现浇框架梁尺寸200 mm×400 mm,柱尺寸400 mm×400 mm.楼板现浇,板厚为110 mm.混凝土剪力墙墙身总长3.8 m,如图2所示.层高3.0 m,墙厚200 mm,不考虑保温层.预制墙中2 300 mm为预制,余下部分现浇.混凝土材料等级强度为C30,所有钢筋、箍筋均采用HRB400.以上模型结构图均依据pkpm计算后配筋得到,满足相应受力性能.

2 装配式建筑预制构件的造价分析

装配式建筑整体造价高于传统现浇式建筑造价,主要来源于土建工程中预制构件部分,因此需要对预制构件的成本造价与装配率的关系做进一步分析,合理的选择预制构件能够有效降低装配式建筑造价.

2.1 装配率的计算方法

柱、承重墙等主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例q1a=V1a/V,式中:q1a为柱、承重墙等主体结构竖向构件中预制部件的应用比例;V1a为柱、承重墙等主体结构竖向构件预制混凝土体积之和,单位m3;V为柱、承重墙等主体结构竖向构件混凝土体积之和,单位m3.梁、板等构件中预制部品部件的应用比例q1b=A1b/A,式中:q1b为梁、板等构件中预制部品部件的应用比例;A1b为各楼层中预制装配梁、板等构件的水平投影面积之和,单位m2;A为各楼层建筑平面总面积,单位m2.

由表2可知,装配率的衡量标准中主体结构指标与围护墙和内墙指标满分总和高达70分,其中柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件在评分中所占的分值最高达30分,是装配式建筑评分标准中较重要的影响因素.通过评价要求可以看出,预制部品部件的应用比例(以下简称“预制比例”)越大,则装配式建筑的得分越高.

表2 装配式建筑评分表

2.2 预制构件与现浇构件造价的对比分析

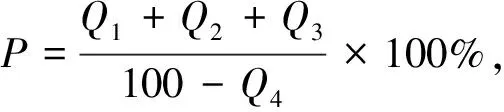

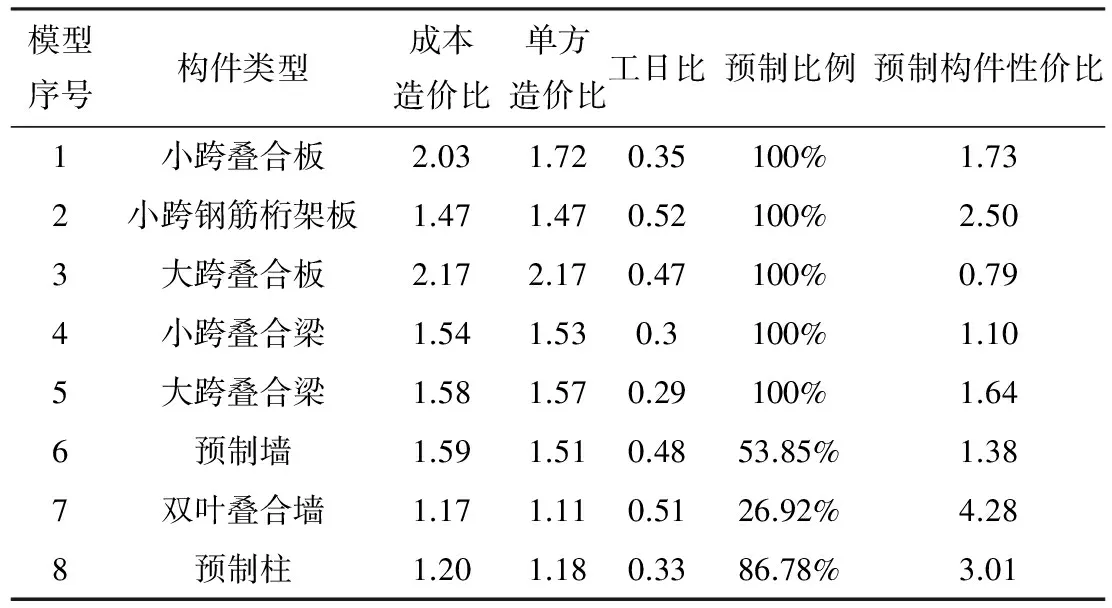

依据《2013建设工程工程量清单计价规范》和 《装配式建筑工程消耗量定额20161019》,市场综合单价,求得成本造价表(表3)及成本增量图(图3),然后分析了预制构件的成本增量ΔP(元/m2)及工日变化的现象及原因.ΔP为预制构件与现浇构件成本造价的差值.

表3 成本造价表

由表3及图3可知,不同建筑部位采用预制构件引发的成本增量ΔP差异很大.预制墙的ΔP值最大,ΔP=261.39元/m2,其次是大跨度叠合板,ΔP=250.39元/m2.成本增量最小的情况为双叶叠合墙,ΔP=74.48元/m2.从构件类别角度分析,除了小跨桁架板的情况以外,其他种类叠合板的成本增量均增大很多.而当墙构件采用装配式形式时,预制墙与双叶叠合墙两种预制形式在成本增量上有很大不同,其中前者的成本增量为后者的近4倍.而在柱、梁构件采用装配式形式时,ΔP增长幅度较为平稳.

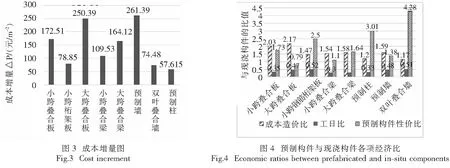

在衡量预制构件对装配式建筑造价影响时,并不能仅从成本增量来分析.装配式结构灵活性更高[5]且大大节省了工期.因此需要进一步分析预制构件较现浇构件的各项经济指标比值及预制构件比例性价比,如表4和图4所示.其中,预制构件性价比是指每一预制部品部件比例百分点所对应的单位造价成本.

如图4和表4所示,双叶叠合墙的成本造价比与单方造价比均最低,分别为1.17和1.11.其次是小跨度叠合梁、大跨度叠合梁与预制柱,分别为1.54、1.58和1.2.成本造价比最高的是大跨度叠合楼板,为2.17.同时,在采用双叶叠合墙构件与叠合板构件时,工日节省了近一半.从预制构件性价比分析可知,双叶叠合墙、预制柱和小跨度钢筋桁架板三种构件的性价比最好,分别为4.28、3.01和2.5.大跨度叠合板的性价比最差,仅为0.79.

表4 预制构件较现浇构件的各项经济指标表

造成上述现象主要是由于预制楼板虽然工期提前36%~46%,但因板体积较大,从生产工厂运到施工现场时的费用增高,同时传统塔吊等机械无法满足叠合板的组装,大型机械的个性化需求使机械费用有所增加.在组装过程中,楼板接缝的处理费用会更大,而叠合梁、预制柱在预制工厂内生产,其规格标准[6]较为统一,现场吊装精准度[7]提升,带来的工期效益[8]约为12元/m2,造价效果较明显.综合考虑成本增量、预制构件性价比、工日比等经济指标,得出以下结论:(1) 相比现浇构件,叠合板造价增加最多,增长幅度接近 2 倍;其次为预制墙,增长幅度接近1.5倍,应当避免.(2) 墙体构件中,双叶叠合墙造价增量较小,预制构件性价比优秀,使用它作为预制构件时可以在满足装配率的情况下使成本造价较低,具有很高的效益.(3) 构件梁、柱在采用预制形式时,成本增量相对优秀且预制构件性价比较低,在满足结构设计的情况下可以适当选用.

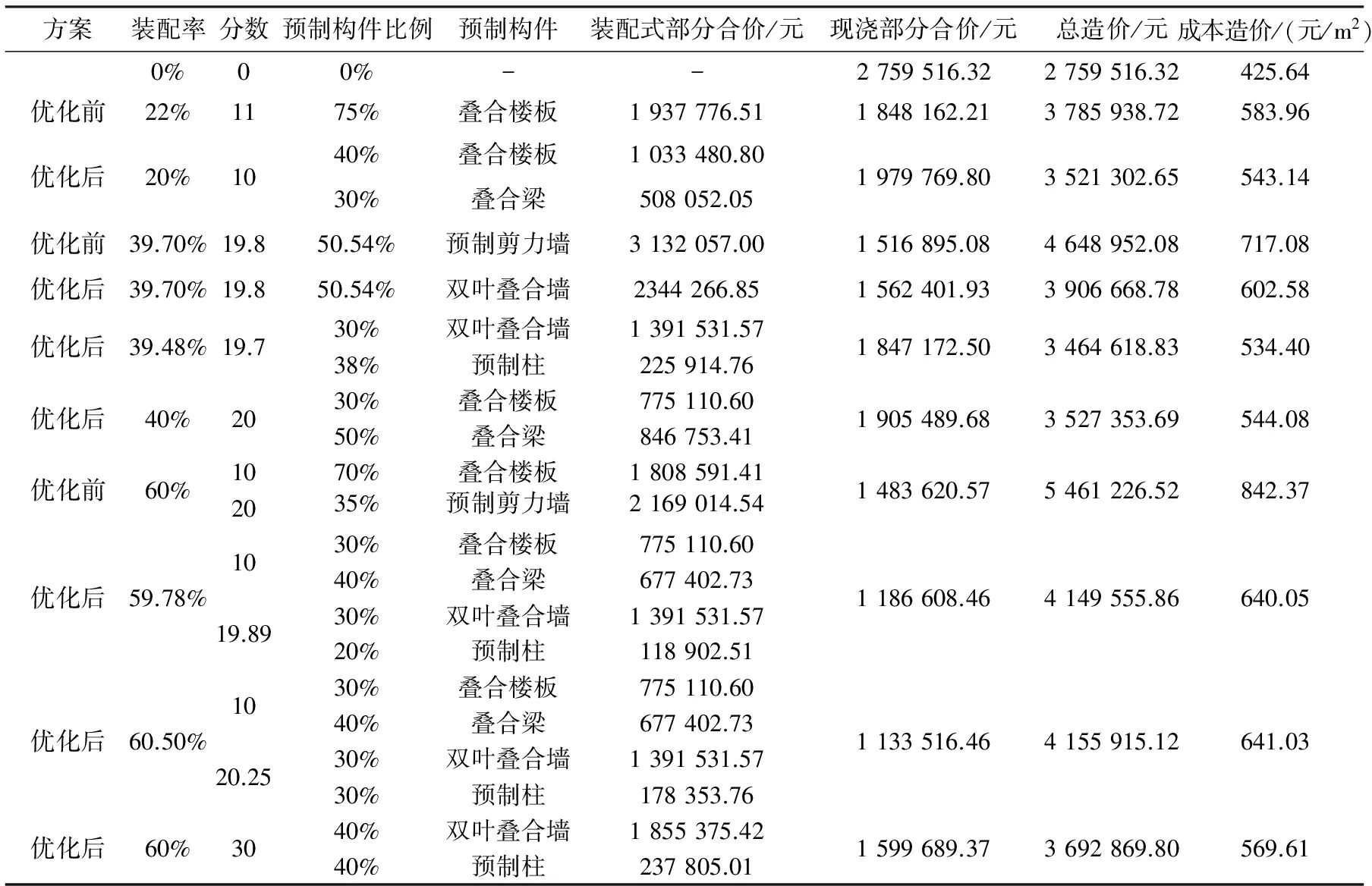

3 工程实例验证

本部分以沈阳市洪汇园公租房项目7号楼为例[9],楼房共17层,1~3层为现浇式设计,4~17层为装配整体式设计(建筑面积为6 483.2 m2).依据投标文件及图纸,针对装配式施工[8]和现浇式施工两种施工工艺分别进行4~17层的成本核算及优化,得到表5.其中每一种施工方式的造价计算均只讨论土建工程部分中现浇钢筋混凝土和PC构件安装项目.

按照此工程项目实际情况分别讨论了装配率为20%、40%、60%情况下不同预制构件组合时的造价.在装配率为20%左右时,提高叠合梁预制构件用量后的成本造价由583.96元/m2降低至543.14元/m2.在装配率为40%时,分别给出了三种优化方案.其中采用双叶叠合墙与预制柱构件组合时,效果最佳,成本造价由717.08元/m2降至534.4元/m2,下降幅度约25%.其他两种优化方案与优化前相比,成本造价均降低.当装配率为60%时,采用双叶叠合墙与预制柱构件的组合使造价成本由842.37元/m2下降至569.61元/m2.双叶叠合墙、预制柱、叠合楼板与叠合梁混合构件组合时造价成本为641.03元/m2,且装配率有所提高,所以此种组合方案也可以采纳.通过上述对比分析,计算出来的优化情况与所得结论一致.

表5 沈阳市洪汇园公租房项目7号楼4~17层成本分析

4 结 论

(1) 与现浇构件相比,叠合板造价增加最多,增长幅度接近2倍;其次为预制墙,增长幅度接近1.5倍,应当避免.双叶叠合墙的成本造价最低,预制柱、叠合梁的经济效果相对优秀.因此在同等装配率情况下,应当尽量减少叠合板、预制柱的使用,增加双叶叠合墙的应用.(2) 在采取组合式预制构件的情况下,由于双叶叠合墙造价增量较小,预制构件性价比优秀,因此尽量地多采用叠合墙与预制梁或预制柱相结合的组合方式,可以有效降低装配式建筑的成本,与现浇式相比成本造价仅增加20%左右.(3) 为了增加评价分值,提高装配率的标准,可在梁、板等构件满足规范中装配式建筑评分表里最低评分标准的情况下,优先增大竖向预制柱及叠合墙构件的预制部品部件比例,使得造价较优且装配式建筑评分也较高.

参考文献

[1] 王爽,王春艳.装配式建筑与传统现浇建筑造价对比浅析[J].建筑与预算,2014(7):20-24.

[2] 李丽红,肖祖海,付欣.装配整体式建筑土建工程成本分析[J].建筑经济,2014,35(11):63-67.

[3] 王广明,武 振.装配式混凝土建筑成本增量分析及对策研究[J].建筑经济,2017,38(1):15-21.

[4] 王鹏,周东华,赵惠敏,等.8度设防区框架—抗震墙结构的抗震性能和造价增量分析[J].四川建筑科学研究,2009,35(3):159-163.

[5] 朱杰江,姜亮.钢支撑-混凝土框架结构多级优化研究[J].结构工程师,2013,29(5):34-40.

[6] 朱杰江,戴李鹃,姜亮.钢支撑-混凝土框架结构优化研究[J].四川建筑科学研究,2014,40(4):7-12,25.

[7] 余斯杰,吕西林,李检保.预制装配式框架柱典型拼装节点精细分析[J].结构工程师,2017,33(4):32-39.

[8] 朱百峰,李丽红,付欣.装配整体式建筑的生态环境效益评价指标体系研究[R].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2015(4):401-406.

[9] 李丽红,隋思琪,付欣,等.装配整体式建筑经济装配率的核算[J].建筑经济,2015,36(7):91-94.