秦汉时期典型宫殿建筑基址柱与地面受力连接方式分析

2018-05-29吴国源李陆斌

吴国源,李陆斌

(西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安 710055)

秦汉宫殿以高台建筑为主要结构特征,一方面利用规模宏大且分层有序的夯土台基组织建筑空间群体关系,另一方面也充分利用这类夯土台基完成土木混合的建筑结构体系.也就是说,秦汉高台建筑通过夯土台基完成了宫殿建筑的结构体系和形态造型.就其结构体系的探究而言,夯土台基及墙基,柱与地面的各类连接信息,是最为真实有效的研究资料,这是因为秦汉宫殿建筑结构特征基本上要依靠建筑考古资料信息才能获得直接的理解(其他诸如汉代明器建筑模型资料和画像石、画像砖等图像资料,大多反映的是贵族或一般民居住宅建筑信息),而其中的夯土台基和柱基(柱础、柱洞、柱网)则是最为重要的建筑构造资料信息.因此,综合整理典型宫殿基址的考古资料信息,深入展开柱与地面连接方式的受力状况,希望能够对于秦汉时期中国木构建筑结构特征获得一些更为具体深入的认识.这项工作不仅有助于秦汉建筑史学研究,也有利于更为有效地理解中国古代木构建筑技术发展演变的结构逻辑环节.

1 秦国和秦朝典型宫殿基址分析

咸阳宫作为秦国和秦朝都城宫殿建筑的代表,能够体现当时建筑技术的最高水平,因而我们在秦宫殿建筑遗址中选择咸阳宫一号宫殿、二号宫殿进行分析.其它如金山咀秦代建筑遗址、辽宁绥中县“姜女石”秦代建筑群址等遗址,在柱与地面连接方式上与咸阳宫情况类似,故不再作为典型案例深入分析.

1.1 咸阳宫一号宫殿

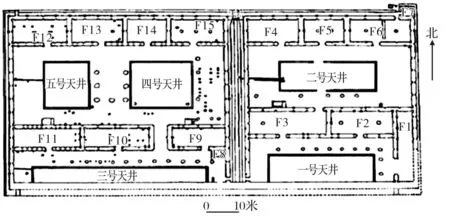

咸阳宫一号宫殿是战国时期咸阳旧宫的某殿遗址[1],属于战国以来盛行的高台建筑,位于宫殿区的中部,宫室分布于夯土台面及其四周,柱子都立于夯土台基之上.柱础直接与夯土接触,之下并没有磉等过渡材料(图1),而较之早期的扶风召陈西周建筑遗址中已经采用了磉[2].磉具有稳定基础与防潮防腐的作用,咸阳宫之所以不用磉,是因为坚硬的夯土层在一定程度上能够起到稳定基础及防潮的作用,可以代替复杂的磉,针对单个柱础来说,施工工序更为简化.然而,总体来看,大面积的夯土毕竟是更耗费人力的,这也是后期高台建筑逐渐减少的一个原因.

图1 秦咸阳一号宫殿遗址7室壁柱、柱础及地面做法[1]Fig.1 The method of work of pilaster and plinth

一号宫殿的柱子按其与墙体的位置关系可以分为明柱、壁柱和暗柱[3]三种,如图1-图2.这三种形式的柱在早期建筑中都已出现.三种柱的区别在于各自与地面或墙体的连接方式的不同.从考古报告[3]中可以看到底层台基的廊柱和二层台基的廊柱及1室的都柱都为明柱,即除柱脚以外,整个柱身暴露在外.暗柱是整根埋入墙体之中,在外部无法看到的柱子.壁柱是介于两者之间,嵌入墙体,一面向外的柱子(图1).从考古报告中可以看到,构成建筑本体结构的柱子除1室的都柱外,其余都是壁柱或暗柱(图2).暗柱柱脚大多都没有柱础,可知不是作为承重柱,学者们认为它是用来加固墙体的[3],但是从考古报告整体来看,暗柱并没有存在于每道墙体之内,而是部分地与壁柱或廊柱配合,可能并非用于加固墙体的固定做法.我们认为,暗柱更为可能的是在某些空间结构中与壁柱或廊柱配合完成上部梁架的搭接关系,其自身并不需要承担来自上部结构的过多荷载,而更多是上部梁架搭接的衔接或过渡.而壁柱几乎都有柱础,应具有承重作用.由于墙体是夯土与土墼混用,且墙厚达到2 m以上,具有较好的承重能力.而围合建筑的柱子都与墙体连接(除1室都柱),其中,具有承重作用的壁柱并不对称,可以推测,建筑的梁架组合并非只与壁柱对应,而是支撑于墙壁之上或者柱头间的枋木上.所以,这座宫殿应属于土木混合结构[3].说明此时以柱为独立承重的木结构体系尚未完全形成,上部梁架所搭接的墙体并没有明确的主要承重部位和次要承重部位之分,所形成的梁架组织方式也有多种可能,不能简单认定为后期的抬梁搭接方式[4].

图2 秦咸阳宫第一号宫殿1室平面图[1]Fig.2 Plan of F1 in No.1 palace

1室中央有都柱一根.都柱遗迹在洛阳中州路西汉建筑遗址、西安西汉礼制建筑遗址和沂南古墓中都有发现,第一号建筑遗址的发掘,又把都柱的使用提前到秦代[1].此都柱即明柱,直径64 cm,埋深18 cm.如此粗大的柱子埋深仅18 cm,仅凭柱下回填土是无法保证其稳定的,也就是说都柱上部必然有梁枋等其他构件穿插,连接建筑其他部位,形成一个整体,以稳定都柱.明柱中的廊柱则埋深比都柱增加18~30 cm,柱径为30 cm左右,与都柱为64 cm相比较细,荷载较轻,所以能够独立支撑上部荷载,其上部连接构件可与廊柱构成独立的结构系统.廊柱的深埋主要用于抵抗相应结构上的侧推力,都柱粗大而浅埋则表明主要用于承受较大的竖向荷载,而对相应结构上的侧推力问题则有上部连接构件以及自重来解决.(1号宫殿柱子数据参表1).

柱下基础均采用质地坚硬的天然砥石,形状不一.放置时,将平的一面向上,不规整的一面向下,并填土夯实.向下的一面不规整,多为锥状,这又限制了其水平位移,保证了结构的稳定性[3].础石仍采用天然石料,但是应当做了一定的加工,而且承重柱大多数都有柱础,可见已经明确认识到了柱础的承重传压作用.但是秦代以前曾经出现过的明础做法在秦代宫殿建筑基址中却并未见到,秦咸阳宫一号宫殿中柱脚埋于地下大约14~76 cm之间,且承重的壁柱又嵌入墙体,墙体与地面连接稳定,可以看作是地面的延伸,所以柱子也应看作是与地面稳定连接的刚接形式.这样的话,上部梁架的结构整体性不是特别必要,连接柱子的枋材也可以减少.这与上文对都柱的分析并不一致,笔者以为都柱的结构整体性是必然的,而壁柱与墙体上引出的梁架结构则并无具备这种整体性的必要,但仍然可以存在(这可能受形态的美观或礼制的规范影响),所以推测一号宫殿建筑属于木构及土木混合结构的综合使用,这也可能是木构架体系尚未成熟时各种结构同时存在的一个阶段.

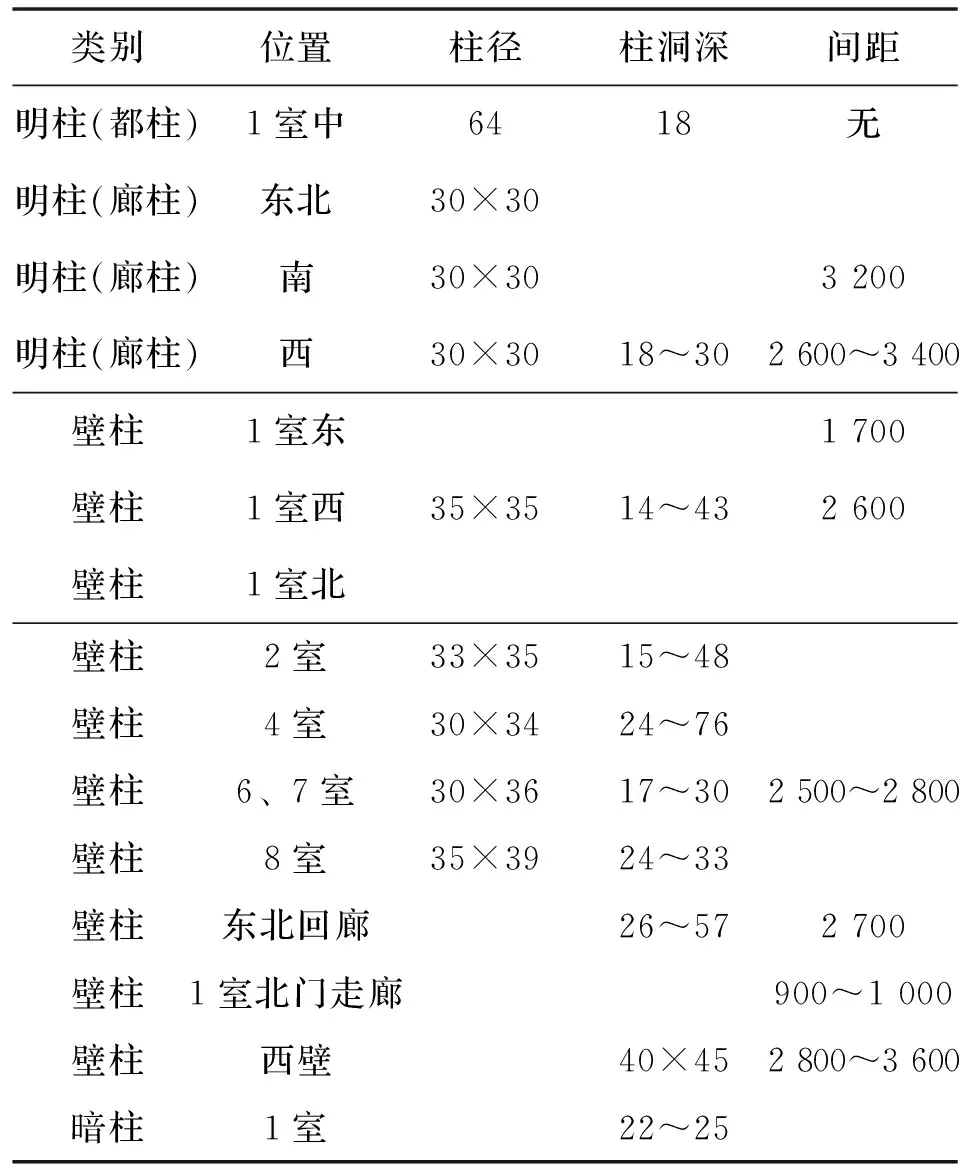

表1 秦咸阳宫1号宫殿柱子数据(单位:cm)

1.2 秦咸阳宫二号宫殿

在础石的数量上,二号宫殿柱洞中发现的础石不如一号宫殿中的普遍.如二号宫殿南廊22处壁柱只有5柱下置础石,东廊廊柱原有31处,仅7洞留有础石[5].因为同为廊柱,不应该是柱子所处位置或所发挥作用的不同而采取不同做法,推测遗失的可能性较大.

值得一提的是二号宫殿的F4室,它是这座宫殿的主要殿堂,中心没有都柱,而是以南北两侧壁柱作为核心支撑构件.考古发掘中未发现柱下础石,且柱洞深为0.96~1.15 m.同时期建筑已经普遍使用柱础,其作用是被明确认识到的.F4室作为主要殿堂,柱洞深度达到1 m左右,而一号宫殿中壁柱柱洞深一般在30 cm左右,最深也仅达76 cm.可见F4室中,由于没有都柱居于平面中心作为核心承重及空间组织构件,因而这一建筑需要由南北两侧成组壁柱来承担上部梁架的组织及其荷载,所以对壁柱在建筑结构中的稳定及承重作用的要求是很高的.然而,在这样的大跨度(南北19.5 m)空间中居然没有使用柱础是让人费解的.考虑到二号宫殿遗址破坏严重,只能根据现有情况对其进行猜测.猜想一:作为承重柱,柱下有柱础的,原有柱础现已遗失;柱础埋深不会很深,所以才会遗失;柱础之下柱洞填充起作用如磉的其他材料,用来稳定柱础和防潮.猜想二:柱下无柱础,而以碎石等材料代替,柱子埋深较深,以承载上部较重的屋架.

F4室中还有一个突出的特点是柱的组合方式.遗址中只发现南北两列柱子,且两列柱南北相对,二洞为一组,每列四组,如图3.南北两列柱既然相对,必然有一种连接关系.而从二洞为一组且柱径较小为40 cm左右,可以推想,此二柱应通过连接的枋木来共同支撑一根大梁,此梁为解决大跨度问题,需要有粗大的截面,因而其自重也就更大.还有一种可能,因为南北间距19.5 m,如此大跨度的梁难以直接搭接在柱枋之间,或许室内有遗失的其他柱子共同支撑,抑或建筑没有屋盖,只是作为宗教或礼仪用途,尚不能解答.

图3 秦咸阳宫二号宫殿遗址F4平面图[5]Fig.3 Plan of F4 in No.2 palace

1.3 小结

受限于考古资料,对秦代建筑基址柱与地面连接方式的总结,只能以有限材料作尽可能接近事实之推测.建筑技术在同一时代的不同建筑中不会有太大的差别,所以尽管实例有限,但仍然能对秦代建筑技术做出有参考价值的分析.

围绕柱与地面连接方式,秦代建筑有以下特点:(1)柱子立于层层夯筑的夯土台基之上,基础稳固,利于柱的稳定;(2)承重柱下普遍使用柱础,可见已经明确认识到了柱础的承重传压作用;(3)由于坚硬的夯土台基的存在,柱础以下没有磉或其他填充材料,做法简单;(4)柱脚埋深较浅,尤其一号宫殿的都柱,埋深只有18 cm.可见柱的稳定并非主要依靠柱脚与地面的刚接,而是开始更多依靠墙体对柱的固定以及柱与上部构件连接组成的整体结构来承担;(5)从一号宫殿到二号宫殿中柱与柱的关系来看,柱之布置从不规则到规则发展,也反映出上部梁架结构趋于规整,这就有可能进一步推测其更为清晰、合理的受力路径;(6)出现两类双柱现象,一类如一号宫殿中的转角双柱(见图2),一类如二号宫殿的并置双柱(见图3).转角双柱显然着力解决结构角部来自上部梁架两个直角方向力的改向及搭接联络问题,而并置双柱用于提高其承载能力,但上部梁架是否利用这类双柱完成搭接,还有很多疑问.汉代宫殿建筑遗址中主要存在转角双柱现象.

2 汉代典型宫殿基址分析

汉代考古发现的建筑遗址比较多,我们选择宫殿建筑基址为探讨对象,就主题而言,未央宫第三号、第四号建筑遗址和汉长安南郊礼制建筑遗址具有代表性.同时选择河南洛阳市西郊西汉初期居住遗址、辽宁凌源安杖子古城西汉房址和汉洛阳古城西东汉贵胄墓园遗址等作为研究补充而给予一定介绍.

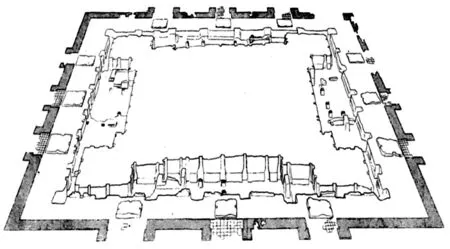

2.1 未央宫第三号建筑遗址(图4)

考古报告[6]认为未央宫第三号建筑遗址属于西汉王朝中央政府或皇室管辖全国各地工官的官署.

从考古报告和图4中可以看到,建筑的围合结构是以墙体和壁柱为主,而以明柱作为空间构成的衔接或过渡构件.其中,墙基深1.25~1.7 m,墙厚1.5 m左右,可见墙体有很好的承重能力.而墙内都伴有壁柱,因壁柱下大多有础石,可见壁柱也用于承重.从壁柱普遍对称布置可知柱与柱之间存在着某种连接关系,可能是一根梁将两根柱子连接,也可能两根柱之间有另外一根明柱连接两根较短的梁,或三柱共同支撑一根大梁,进而以此构成排架结构形式.这样的话,柱子就成为主要承重构件,墙体的作用是稳定柱子以及辅助承重.另外,水平的梁与柱的连接是木材与木材的连接,其连接形式比木材与墙体的连接更加牢固,从这一点上也能说明柱子是主要承重构件.但是柱网整体的自身稳定显然尚未形成独立的结构系统,需要墙体来维系.

图4 西汉长安未央宫第三号建筑遗址平面图[6]Fig.4 Plan of architectural base in No.3 palace of Weiyang

该遗址柱础大多埋于地下,只有F2、F5、F6、F13、F15几座建筑的房内地面发现有明柱础. 室内明柱的作用应是与壁柱共同承担上部梁架结构,其柱基为明础,失去了地面刚接形式的稳固作用却仍能存在的原因是壁柱和梁与明柱连接,起到了稳定作用.另外,室内柱受力以竖向为主,而两侧壁柱要抵抗侧推力,所以室内明柱可以用明柱础,而边柱则必须有其它力来抵抗侧推力,也就是埋柱和墙体给予的力.

2.2 未央宫第四号建筑遗址(图5)

考古报告[7]认为四号建筑为西汉时期少府或其主要官署的建筑.由考古报告可知这一建筑仍以夯土墙体围合,但如二[8]、三号宫殿的壁柱已经很少,而独立于墙体的明柱开始成为建筑结构的重要形式.同时,柱与柱之间的对位关系(壁柱与明柱、明柱与明柱)很明显(如图5),可知柱与柱之间的连接关系更为紧密,柱在结构中的力学作用也更加重要.

图5 西汉长安未央宫第四号建筑遗址平面图Fig.5 Plan of architectural base of No.4 palace of weiyang

在四号建筑考古报告中特别记录了础下磉墩(三号建筑遗址考古报告中没有明确记录磉墩情况).陕西扶风召陈西周中期建筑遗址中已发现素夯土及掺有大砾石夯筑的柱基础做法,正是古文所谓的“磉”[2],西汉晚期辟雍建筑群遗址中也有素土夯实之磉墩的做法.四号建筑中发现的磉墩作用与辟雍所用类似,其做法各有特点.

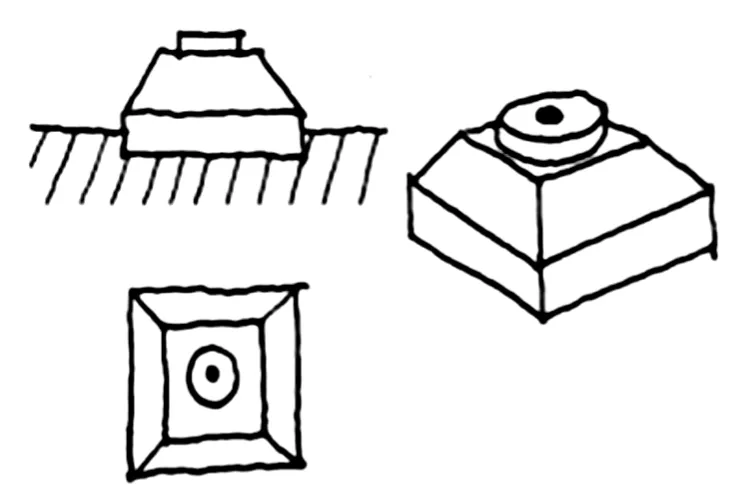

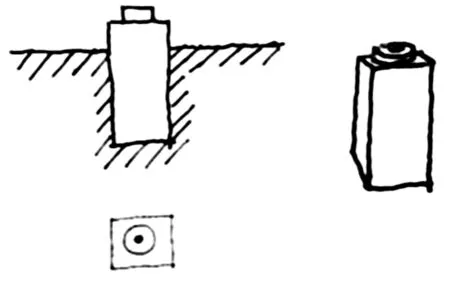

磉墩由夯土筑成,平面为下大上小之覆斗形(如图6).磉墩上置石础,石础中央凿以石洞,用来插入木柱下部之柱脚榫.磉墩四周表面包砌以砂石板,底部边沿亦砌拦边石.础墩边沿平直,且有石板包砌,说明磉墩对外观有一定要求,应是暴露在外的,如此,磉墩上之柱则是露于地面且高于地平面的.这种做法对柱脚的防潮有很好的作用,而柱的稳定则由柱脚榫与石础中央石洞的连接来提供.既解决了柱脚腐蚀的问题,也解决了柱脚稳定的问题.磉墩高出地面,其自身的稳定则由下大上小的形状来保证:顶部的集中力均匀扩散到底部较大面积上,减小了单位面积上的荷载,提高了基础承载力,类似于现代建筑基础中使用的大放脚,单个柱础的承载能力比辟雍的柱础更大(图6-图7).柱下基础如此复杂,而且柱础之间也并无联系,可见单根柱子的承载作用非常突出,所受荷载也应很大.可以推断,明柱已经成为建筑的主要受力构件.

图6 西汉长安未央宫第四号建筑遗址磉墩[7]Fig.6 The plinth of No.4architectural base in Weiyang palace

图7 西汉长安南郊第三号遗址磉墩[10]Fig.7 The plinth of No.3 architectural base in Weiyang palace

柱础中央凿洞深12~15 cm,直径5~12 cm,可以看到柱础虽给柱子提供了一定的约束,但其深度和直径都比较小,无法完全支持整个建筑的稳定.所以除了柱脚的约束以外,必须有其他构件共同承担柱子的稳定.也就是柱与柱之间应当有其他构件连接,以形成一个整体结构,从而稳定柱子.

2.3 汉长安城南郊礼制建筑群遗址

汉长安南郊礼制建筑群遗址是西汉时期的辟雍[9],其中心建筑位于圆形夯土台上,从考古报告中明确看到,该建筑规制及建造工艺要求非常高.该考古报告中提到中心建筑设置有与明柱大小一样的暗柱柱础,这似乎是汉代其他宫殿建筑中的暗柱未曾出现的现象,结合考古报告绘制的中心建筑鸟瞰图(图8),我们认为此处所谓的暗柱其实是壁柱(参见前面关于秦咸阳一号宫殿暗柱的论述),因而,它们设置有柱础并非新的结构现象.该建筑壁柱系统中的转角双柱很有特点,其基址正方形平面转角一律采用双柱并立的手法[10](图9),是最高级别礼制建筑对严谨对称空间形态的结构要求.该建筑厅堂中明柱使用明显增多,明柱都立于明础之上(见图7),柱础与柱脚由柱脚榫连接.从考古平面图来看,这些明柱自身的稳定性既需要每室内部各明柱有相互串联的构件,还需要有和夯土墙内壁柱联系的构件.由于有中心大夯土台的存在,这些明柱自身并不直接承受二层建筑的主要荷载,主要承担二层出挑平坐的部分重量,因此这12个明柱础并没有采用上述未央宫四号殿中明柱柱础覆斗形的做法,而是采用上下截面一致的矩形柱础.这充分体现了汉代建筑根据建筑结构及明柱受力的不同要求,合理有效地采用了不同的柱础形式及工艺,如图6-图7.

图8 西汉长安南郊第三号遗址中心建筑鸟瞰图[10]Fig.8 An aerial view of the middle of No.3 base of southern suburb of Chang′an

图9 长安南郊第三号遗址转角双柱[2]Fig.9 Twin columns at the corner in no.3 base

2.4 其他遗址

以上三例皆为西汉时期皇家宫殿建筑遗址,能够体现西汉的建筑技术的最高水平.以下简要分析其他贵族和民居的遗址,以为补充.

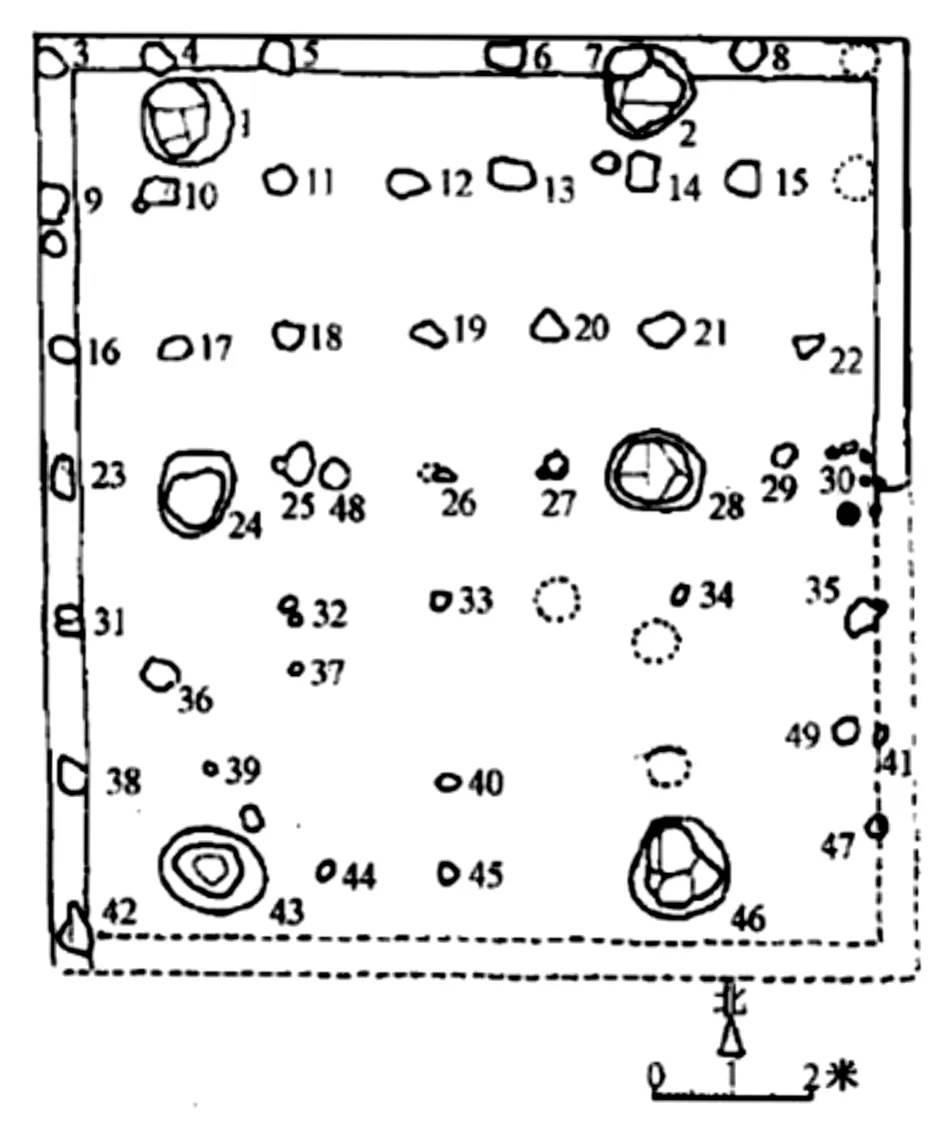

河南洛阳市西郊西汉初期居住遗址[11]四周围以厚1.15 m的土墙,中部偏南有六角形石柱础一具(图10).柱础经过人工加工,应为明础,而梁架有四周的夯土墙和室内的明柱共同承载,为土木混合结构.

辽宁凌源安杖子古城西汉房址F2[13]是一座半地穴式房屋,围以夯筑土墙,墙中有础石.室内有两种柱础,一种是较大的明础,编号为1、2、24、28、43、46,排成两排.剩余29块较小础石埋入地下,与墙内的12块础石组成横七排、纵八排的柱网(图11).可以看出:(1)墙体在结构中仍然发挥着一定作用;(2)柱网排列整齐,说明柱子在结构中发挥着主要作用;(3)存在着两种不同的柱网布置关系,较大的明础承重应比较小的暗础承重要大,应当是上部结构荷载较大,故增加了柱径较小的辅助承重柱网.

汉洛阳古城西东汉贵胄墓园[13]Ⅰ号庭院F2中有高于地面的础石,B2、B4中均有壁柱.Ⅱ号庭院F6中发现有长方基座之覆盆形柱础,应为明础.Ⅲ号庭院F11中有壁柱.可见东汉时期夯土墙和壁柱仍在使用,柱脚埋入地下的做法也仍然存在,仅局部用明础.

图10 河南洛阳西郊西汉初期居住遗址平面[11]Fig.10 Plan of dwellings base in early West Han Dynasty

图11 辽宁凌源县安杖子古城西汉房址F2平面[12]Fig.11 Plan of F2 base in Liaoning

2.5 小结

汉代的陶屋和画像砖颇多,可以为研究汉代建筑提供丰富的参考资料,但是本文试图以基址发掘所提供的资料为依据,通过受力状况来判断建筑中柱与地面连接方式的演变及相关问题,以探索一条新的研究路径,所以陶屋和画像砖只作为辅助判断的参考,而不作为决定性的判断依据.

从以上考古基址,围绕柱与地面连接方式,汉代建筑有如下特点:(1)柱网排列已很整齐;(2)夯土墙和壁柱在建筑中仍发挥着重要作用,发挥主要承重作用的构件由墙体变为壁柱,而墙体对壁柱有着很好的约束作用;(3)明础的做法逐渐增多,但是柱脚埋入地下的做法也并未消失,只有重要建筑中才会有全部用明础的做法,一般建筑都是明础和暗础搭配或全为暗础;(4)承重柱下普遍有柱础石,柱础石下的磉墩又开始出现,且有很好的发展.(5)柱与柱之间除大梁外,应连接有其他构件,以形成整体结构.

3 结论

通过以上分析可以看出,与早期建筑相比,秦汉建筑基址柱的稳定并非主要依靠柱脚与地面的刚接,而是开始更多依靠墙体对柱的固定以及柱与上部构件连接组成的整体结构来承担.

3.1 壁柱、暗柱、明柱的不同作用

考古报告中所揭示柱的分类包括:壁柱、暗柱、明柱.明柱又可分为檐柱(檐柱在高台建筑的廊道中亦称为廊柱)、都柱.檐柱还保留有早期建筑与地面的刚接连接方式,根据建筑的不同需求,其范围在30~130 cm左右,比如汉长安南郊礼制建筑厅堂前缘檐柱埋深达130 cm.壁柱在秦汉建筑中普遍使用,依靠墙体解决了柱自身的稳定问题,从而使得壁柱能够更灵活地完成柱与上部结构的搭接组织,也能够承担上部结构的更大荷载.可以说,壁柱现象是秦汉时期高台建筑结构中最重要的特点.壁柱具有规制工艺不等的柱础,根据建筑结构的不同要求其埋设深浅也有不同,诸如秦咸阳一号宫殿最浅者仅14 cm,深者诸如桂宫建筑基址北院建筑二号地下通道壁柱达136 cm[14].还值得一提的是壁柱中的转角双柱现象,是对高台建筑角部结构标志性处理方式,承担整体结构纵横两向侧推力及上部竖向荷载.西汉晚期南郊礼制建筑转角一律采用双柱并立的手法,这一方面是高台建筑角部结构的典型体现,也是此类礼制建筑对严谨对称空间形态的结构要求.

3.2 秦汉宫殿柱网趋向于规整

秦汉宫殿建筑基址柱网的规整与否也能反映这一时期建筑结构发展特点.秦代宫殿建筑的柱网布局存在从不规则到规则发展的现象,也反映出上部梁架结构趋于规整,这就有可能进一步推测其更为清晰、合理的受力路径.汉代宫殿建筑的柱网布局已很规整,可能在于充分利用壁柱结构的基础上逐渐增加对明柱的使用,且明柱与壁柱平面对位关系明显,这反映出柱与上部梁架结构可能出现相对成熟的组织方式,从汉代大量出土的画像砖画像石之类图像资料以及明器之类的建筑实物模型可以间接看到此类结构的一些特征.

总之,通过初步整理并深入分析秦汉时期宫殿建筑基址的真实考古资料信息,从受力特征角度展开柱与地面连接方式的探讨,对于秦汉建筑结构的研究更具有效性和必要性.从柱与地面的连接方式,逐渐引出更为丰富的柱与上部梁架的关系问题.在此基础之上,充分利用秦汉时期逐渐增多的图像(画像砖、画像石)及模型资料(明器),可以加强我们关于秦汉建筑上部梁架结构的整体思考,使得对中国建筑技术史在秦汉时期结构逻辑发展环节的认识更为清晰.最后要指出的是,上述分析所针对的研究对象是秦汉大型宫殿建筑,它们皆以高台建筑结构为主要特征,因而建筑基址柱与地面连接方式所形成的各类建筑构件及其结构具有特殊性.而建筑史学通常所参考的画像砖、画像石以及明器等提供的更多是中、小型建筑结构特征,一方面它们在柱与地面连接方式上与高台宫殿建筑有很大区别,另一方面因为跨度、规模、等级整体偏小,其建筑结构多体现为木梁柱架构[4],不能与秦汉宫殿建筑等同齐观.不过木梁柱结构依托于上述讨论的相关高台建筑技术也一定在秦汉宫殿建筑中得到运用,尤其是木梁柱架构在上部结构组织、屋顶形态等方面可以作为参考依据.至于秦汉时期高台宫殿建筑具体的内部结构问题,还有待进一步探讨.

[1] 陶复. 秦咸阳宫第一号遗址复原问题的初步探讨[J]. 文物,1976(11):31-41.

TAO Fu. Initial exploration on the rehabilitation of xianyang palace No.1 base in Qin Dynasty.[J]. Cultural Relics, 1976(11):31-41.

[2] 杨鸿勋. 建筑考古学论文集[M]. 北京:文物出版社, 1987,104.

YANG Hongxun. Collected papers of architectural archaeology [M].Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1987, 104.

[3] 刘庆柱,陈国英.秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址简报[J]. 文物,1976(11):12-41.

LIU Qingzhu, Chen Guoying. A brief report of the No.1 palace base of xianyang in Qin dynasty.[J]. Cultural Relics. 1976(11):12-41.

[4] 刘叙杰.中国古代建筑史(第一卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

LIU Xujie. History of ancient Chinese architecture(Vol.Ⅰ).[M].Beijing: China Architecture &Building Press,2009.

[5] 秦都咸阳考古工作站.秦咸阳宫第二号建筑遗址发掘简报[J].考古与文物,1986(4):9-18.

A brief report of the No.2 palace base of xianyang in Qin dynasty.[J]. Archaeology and Cultural Relics, 1986(4):9-18.

[6] 刘庆柱,李毓芳,张连喜,等.汉长安城未央宫第三号建筑遗址发掘简报[J]. 考古,1989(1):33-43.

LIU Qingzhu, LI Yufang, ZHANGLianxi, etc. An archaeological excavation brief report of No.3 architectural base of weiyangpalace of hanchang′an.[J]. Archaeology, 1989(1):33-43

[7] 刘庆柱,李毓芳,张连喜,等. 汉长安城未央宫第四号建筑遗址发掘简报[J]. 考古,1993(11):1002-1011.

LIU Qingzhu, LI Yufang, ZHANG Lianxi, etc. An archaeological excavation brief report of No.4 architectural base of weiyang palace of hanchang′an. [J]. Archaeology, 1993(11):1002-1011.

[8] 李遇春,张连喜,杨灵山,等. 汉长安城未央宫第二号遗址发掘简报[J]. 考古,1992(11) :724-732.

LI Yuchun, ZHANG Lianxi, YANG Lingshan, et al. An archaeological excavation brief report of No.2 architectural base of weiyangpalace of hanchang′an. [J]. Archaeology,1992(11):724-732.

[9] 唐金裕. 西安西郊汉代建筑遗址发掘报告[J]. 考古学报,1959(2):45-55.

TANG Jinyu. A brief report of architectural base of Han dynasty in western suburb xi′an[J].Acta Archaeologica Sinica, 1959(2):45-55.

[10] 黄展岳,张建民. 汉长安城南郊礼制建筑遗址群发掘简报[J]. 考古,1960(7):36-39.

HUANG Zhanyue, ZHNAG Jianmin.An archaeological excavation brief report of etiquette building group of southern suburb hanchang′an[J]. Archaeology, 1960(7):36-39.

[11] 安志敏,林寿晋. 一九五四年秋季洛阳西郊发掘简报[J]. 考古通讯,1955(5):25-33.

AN Zhimin, LIN Shoujin. A brief report of western suburb Luoyang in autumn in 1954[J]. Archaeological Communication,1955(5):25-33.

[12] 李恭笃,高美璇. 辽宁凌源安杖子古城址发掘报告[J]. 考古学报,1996(2):199-236.

LI Gongdu, GAO Meixuan. An excavation report of an ancient city in Liaoninglingyuan′anzhangzi[J]. Acta Archaeologica Sinica, 1996(2):199-236.

[13] 段鹏琦,林玉生,肖淮雁,等. 汉魏洛阳城西东汉墓园遗址[J]. 考古学报,1993(3):351-380.

DUAN Pengqi, LIN Yushen, XIAO Huaiyan, et al. Relics of cemeterial of east Han in western Luoyang in Han and Wei dynasties [J].Acta Archaeologica Sinica. 1993(3):1351-381.

[14] 中国社会科学院考古研究所. 汉长安城桂宫1996-2001年考古发掘报告[M].北京:文物出版社.2007.253.

Institute of archaeology of chinese academy of social sciences .Guipalace of hanchang′an[M].Beijing:Cultural Relics Press, 2007.253.