大数据和人工智能时代的情报分析和技术探索*

2018-05-28

(中国西南电子技术研究所,成都 610036)

1 引 言

21世纪以来,网络信息技术、基础元器件技术和并行运算技术的快速进步促进了数据处理算法和人工智能算法的实例化应用。特别是近10年来,移动数字通信技术的突飞猛进带来的电子商务和互联网经济的大规模兴起,进一步从需求层面拉动了数据分析和智能处理技术的突破,并形成了一门崭新的数据处理学科——大数据[1-2]。由于大数据在很多基础处理如数据清洗、聚类和关联等方面需要人工智能技术的支撑,特别是神经网络与机器学习(包含深度学习)的支持,可以说大数据与人工智能密不可分。

另一方面,人工智能技术目前关注度极高。回溯20年前,自IBM“深蓝”和卡斯帕罗夫的国际象棋大赛之后,该技术就受到广泛关注,但基础理论并未出现重大原理性突破。只是由于网络信息技术和分布式计算理论的高速发展,全球可用计算能力呈指数提高,才再一次诞生了“AlphaGo”这样超越人类的“围棋高手”和摩根大通“COIN”可以代替股票分析师和合同律师的金融合同智能解析软件。而随着上述代表系统造成的轰动效应和互联网经济“智能推送”等应用的普及,人工智能再次成为了跨越各界的热门话题。

当前,人工智能和大数据成为举世瞩目的焦点,其在医疗、教育、经济、工业、科技、军事等各领域取代人的工作已是不可逆转的趋势。深入到军事领域,首当其冲的便是情报分析和装备(武器)控制子领域,基于大数据的智能情报分析和智能无人作战已成为各国关注的焦点。另一方面,详细研究人的思维模式和人工智能行为模式差别及相关分析的内容却很少引起关注;深入到情报分析领域,历次引起情报分析失误的问题和原因是不是通过大数据和人工智能就能解决或部分解决,也没有人做深入的分析和理论推导。

本文将对美国情报界长期研究得出的情报分析面临的主要问题进行分析。

2 现代情报分析的工作目标和主要问题

2.1 现代情报分析的基本内涵与工作目标

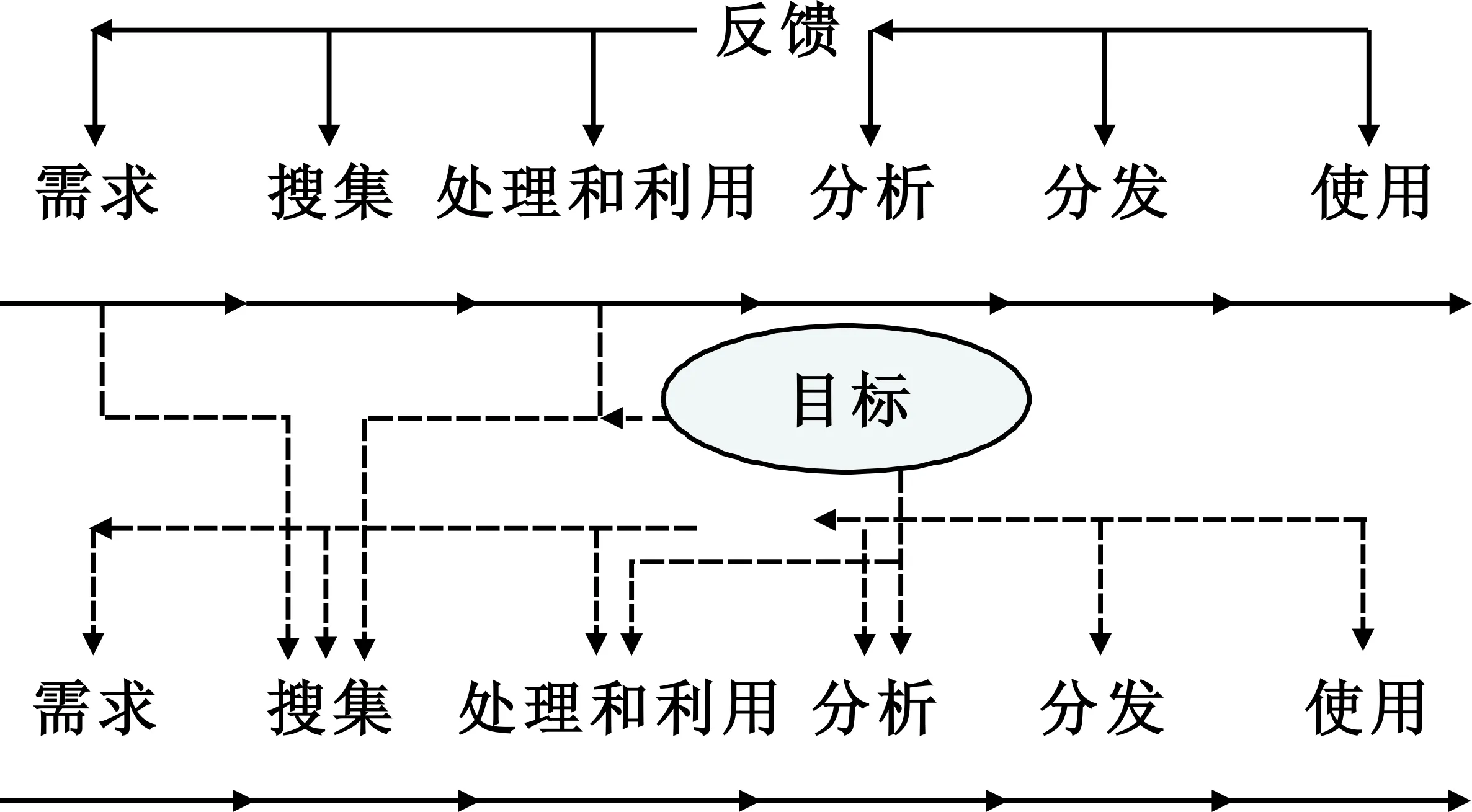

现代情报分析的理想状态如图1所示。采用以目标为中心、以事件为驱动的情报分析方法,通过人工智能、大数据等技术手段和管理模式调整,在满足保护情报搜集、分析和反情报安全需求的前提下,将决策者(用户)、搜集者、分析者和管理者等利益相关方均纳入情报生产体系,实时反馈相关意见和建议,并根据意见建议快速调整搜集和分析策略[3-6]。

图1 以目标为中心的情报生产多层视角Fig.1 Multi-layer view of target oriented intelligence production

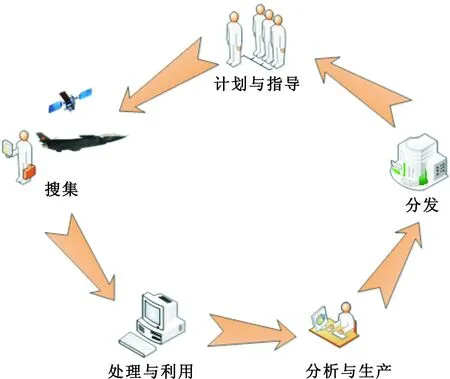

相对经典的中情局情报分析环(如图2)而言,现代情报分析在一个阶段的情报生产流程结束前,反馈即可有效作用,而不只是在阶段结果获得后指导下一次的改进。

图2 中情局视角Fig.2 The view of Central Intelligence Agency(CIA)

根据现代情报分析对大数据和人工智能技术在业务层面的需求,下面简要介绍其基础技术模型和特点。

2.2 现代情报分析面临的主要问题

情报分析的结果是将直接面对最终用户的各类情报产品,情报产品的质量将直接关系到用户决策的正确性,因此,情报分析也是整个情报流程中最关键的一环[7]。但是,各国情报界对情报分析的关注程度远远不如情报搜集,而且,一旦出现情报研判失误,首当其冲的均为情报分析机构和人员,矛头总是指向人和流程,而很少有人分析技术和体制问题,这也是大数据和人工智能技术在军政界的应用首先被想到的就是情报分析方面的原因——“只要信息足够,只要分析过程按规则进行,只要除去人的主观因素和偶然错误,就能减少情报分析失误”。

“责任重、权利小,关注少、责罚多”使得情报分析在各国情报界都存在着或多或少的问题。以美国情报界为例,现代情报分析主要面临以下六方面的问题[8]:

第一,情报搜集能力远远大于情报分析能力。

以美国情报界组成为例,情报分析部门主要是中央情报局情报分局、国防情报局情报分局、国务院情报研究局和各军兵种各战区各部门情报处理机构。情报搜集部门则种类多样、数量繁多且编制巨大(如美国国防部下属国家安全局信号情报搜集及处理人员就超过3万人),无论从数量还是规模上都远远高于情报分析部门,从20世纪70年代开始,情报搜集能力就已远超情报分析能力。

虽然类似图像比对系统、声纹比对系统、信号查询比对系统等情报处理与分析系统也在逐步服役,减轻了情报分析人员的部分压力,但是越来越多的情报关联与融合需求(特别是技术情报与人工情报的关联,技术情报内图像情报、测量与特征情报和信号情报的融合,前后不同时间多种同类情报的关联分析等)以及在此基础上的征候预测都需要大量情报分析人员的介入。上述情况使得情报分析部门与人员更加不堪重负,情报搜集能力和分析能力差距进一步拉大。因此,后续还需对大数据和人工智能技术如何有效应用于情报分析系统、缩小搜集与分析间的能力差距做深入研究。

第二,情报搜集数量与重要性存在较大矛盾。

随着科技发展,虽然情报搜集系统技术能力有了大幅度提高,但是,目标安保能力也在同步提高。特别在信号情报领域,先进加密技术和低截获概率技术的使用,使得搜集系统获取关键信息的能力随着技术的提升处于持续下降状态。另一方面,出于经费争取和业绩考虑,美国情报界对于让“外行”领导者觉得非常直观和“有成效的”情报搜集系统投入了大量资金重复建设,如天基/空基图像侦察系统、空基综合侦察系统和国家信息基础设施侦察系统。对于具备极大难度但可能带来情报搜集能力跨代提升的技术发展和装备建设却视而不见,并极力回避类似需求,使得隐蔽目标情报获取和高强度密码破译依然是情报搜集系统面临的两大难题,也使得分析人员进行情报关联更多依赖基于个人经验积累的推测。

情报搜集系统建设方式造成了目前情报界普遍存在的一种情况——“冗余更多、短板未补,注重表象、忽视内涵”。能获取的信息能够从更多的相似渠道和更多的类似手段获取,造成大量信息冗余,情报分析人员并不能从中获得更多有用信息,还会占用大量人力物力,而情报拼图上最重要的“盲点”依然靠情报分析人员的推断与假设。另外,还造成一系列证据假象——不同情报搜集系统对同一对象同一属性进行反复搜集,得出某种分析结论证据确凿的虚假表征。

第三,全源情报分析从人员、技术和管理上均存在较大缺失。

现代情报分析的目的是以目标为中心找到何人(关键人物)、何时(关键时间点)、何地(事件区域)、何事(发生什么)、为何(为什么会发生)以及将来会如何(事件演进的趋势)。那么,若只基于一个情报来源进行分析则难看清目标全貌,即使某一个情报来源(如关键通信线路的有效监听)非常重要。因此,情报界对全源情报分析的需求基本已达成共识。但是,分析人员是根据专业进行招聘、训练和使用的,从事信号情报分析的人员很难从事人力情报分析,要使分析人员由其熟悉的领域向其他领域全面扩展难度极大;其次,分析技术也与搜集系统紧密关联,信号情报分析技术和图像情报分析技术就截然不同,与录音、笔录或转述等人力情报分析更是千差万别;另外,上述分析人员分别属于情报界不同部门,信号情报由国家安全局进行分析,图像情报根据来源不同分别由中央情报局情报分局、国家地理空间情报局进行分析,人力情报分析的主角为中央情报局情报分局和国防情报局情报分局。要进行全源情报分析,必须将上述人员集中起来进行协同工作,甚至将情报搜集人员也加入其中。但是,由于部门利益、对搜集系统的保护、反情报保护等原因,实现难度极大,即使各自的情报产品取得授权对情报界中其他成员进行共享都存在一定阻力,除非总统或国会介入成立专项中心。

第四,情报分析的“烟囱”问题、“竞争性分析”问题和“集体迷失”问题。

美国情报界每个情报分析部门都由上级部门直接领导,而与其他分析部门之间没有任何强制的“硬连接”,这样导致分析部门之间交流较少、竞争激烈。因此,几乎所有分析部门的情报产品都“夹带”自己的利益,有时为自身利益不惜牺牲情报的准确性与中立性。“竞争性分析”为决策者就同一问题听到不同的分析结果提供了更多的选择,但是,有时候却变为了分析部门间为了利益而刻意反对。另一方面,为解决该问题的而成立的专项联合分析中心,由于必须拿出一个大家都认可的结论,陷入“集体迷失”式的妥协,达成共识的原因不是找到了最接近真相的结论,而是因为“你同意我所以我同意你”。如何在两者间找到一个平衡点也是各国情报界关注的问题。

第五,长期评估(战略情报)与动态评估(战术情报)无法有效关联。

一个国家或地区的战略意图和战略规划必然影响其“政军外安经科文教”等各方面的具体行动,但是决策者更急于解决眼前的棘手问题,因此,对动态评估的关注度要远高于中长期评估,造成情报界对中长期评估等战略情报分析投入严重不足。当面对某些突发情况时,无法将事件与对方战略意图关联,仅以事件本身和最近相关项进行分析,而近30年的情报分析实例来看,根据此类分析最初的决策一般不能取得预期效果,甚至适得其反。

第六,反情报措施使情报分析更加复杂化。

战略佯动、虚假目标、身份掩护、频率管理和地下设施构建等欺骗、隐藏和拒止等反情报措施的使用让情报分析难度急剧上升。大数据技术能否从多个维度降低反情报措施影响,也是情报界关注的焦点。

3 大数据和人工智能用于情报分析面临的主要挑战和所需关键技术

大数据技术主要由互联网经济和商业数据分析需求推动,关键点就在于分析目标的各类数据要尽量全部获取,并主要根据各类数据的相关关系对事件发展趋势和关联事件进行预测,如遇到刻意数据欺骗、信息隐藏造成数据量极少和必须寻找因果关系的场景,分析预测效果将急剧下降。人工智能已可以将人类已知和稳定的行为模式完整的再现(如日常对话与规则事务处理),还可以将模式一定且可选择最优路径的行为模式进行穷举,并根据算法优选其中最合适的行为,但是医学界和科学界依然没有找到人类情绪产生的根源以及关键时刻“灵机一现”的原因,人工智能本质上依然只是“循规蹈矩”的高级“教条主义者”。

下面简要介绍大数据和人工智能用于情报分析面临的主要挑战。

3.1 主要挑战

3.1.1大数据面临的挑战

大数据技术应用于情报分析面临以下三大挑战:

第一大挑战是情报搜集面临的对抗性环境。即使在和平时期,搜集系统也面临着目标对象的欺骗、隐藏和拒止,搜集到的数据可能只是少量零碎的片段,根本无法满足大数据分析的样本需求。特别是在反情报措施综合使用的场景中,搜集到的大量数据极容易造成证据假象,即目标想让搜集系统拿到的会经常采集到,刻意隐藏的则很难获取,最后依据判决原则生成了错误的情报产品。以信号情报系统侦收目标雷达参数为例,日常扫描状态的脉冲参数容易获得,但是作战状态的多种工作模式切换、战术捷变频图案、组网配合方式从信号搜集途径基本无法获取,若以日常参数直接推断作战参数,在战时对于平台安全和电子对抗而言可能会带来灾难性后果。

第二大挑战是类似突变干扰等常规条件下需要被过滤的“昙花一现”般的数据反而是情报分析关注的重点,即“不变中的变化”和被称为具备极高情报价值的“不易察觉的精确小数据”。这些数据往往和各种干扰噪声相伴且不存在于同一搜集系统之中,需采用多种技术手段过滤各种干扰并采用多源情报协同分析手段才能找出其中的关联,而常规大数据处理,此类数据一般会被清洗。

第三大挑战是在情报分析中的“时空统一、数据规范”问题。目前大数据的绝大多数应用存在于网络空间,搜集系统则主要是互联网上各种终端,本质上属于单一来源,时空统一、数据规整比较容易实现,如一段时间内监控某一区域内某些商品的销售量以及其他商品关联销售量,由此推测未来的商业趋势。但是,情报搜集及分析系统由于历史、管理和安全原因,并不完全是统一的标准、接口和数据管理方式,部分高价值目标对象的时敏特点又远超商业对象,对时空统一的需求还更高。

综上所述,大数据技术若要成功应用于情报分析领域必须找到合适的技术和方法应对三大挑战。

3.1.2人工智能面临的挑战

人工智能应用于情报分析领域面临以下三大挑战:

第一大挑战是利用已知规则应对未知规则。与下棋不同,目标对象不仅不会像棋类比赛运动员在历次比赛中几乎将所有行为模式暴露且受棋盘限制(国际关系场、地理环境场和战场虽也受限制,但其可变维度远超棋盘),而且还会采用反情报措施掩盖其行为模式和规则——棋谱可以公开,军事行动计划却是绝密。在情报分析活动中,目标规律只能靠屡次行为积累进行推断和研判,而这些规律都和各种背景密切相关(如两国目前关系、地理空间环境和背景事件),可以说这些规则推断是使用已知量和推断规则,采用“镜像思维”或“自认透视”方法,利用线性或非线性技术手段推测未知量和未知规则,预测准确度无法判断。

第二大挑战是没有感情的机器对抗有情感因素的人。人的思维模式受其文化、教育、宗教和信仰的影响,在不同时刻往往会做出旁人不可理解乃至自己可能事后都无法相信的举动。在这种条件下,受太多变量影响,压缩函数很难量化或参数化表达,无法实现行为模式的数学化或逻辑化,机器学习基本无法模拟人的行为状态。而在战略决策、战场指挥控制以及关键情报分析方面,国家领导人、指挥官和高级情报官员作出判断和完成决策是多种现实因素、背景因素乃至个人因素的叠加,维度远高于目前人工智能所能处理的维度,按现有人工智能技术的运算能力评估,即使只具备比较关键的部分能力,实时性和效费比也是现在所无法接受的。

第三大挑战是没有足够的利益驱动人工智能技术在情报分析领域的落地。人工智能由于需要不断地学习和人工修正,投入不仅巨大而且具有持续性。目前人工智能运用比较好的领域是语言与信息领域、娱乐与游戏领域、股票期货领域、互联网商业领域、加工制造领域和工业控制领域。上述领域市场容量较大且从技术角度具备较强的逻辑连续性,技术和逻辑突变点较少。而在情报界的各方面,由于情报与反情报对抗一直存在,技术和逻辑突变点极多,且市场容量相对较小,要让情报分析专家与人工智能技术专家花费极大的精力建设可能需要频繁重大技术更改和逻辑更新或者持续进行各种相关性不强的学习的人工智能情报分析系统,其性价比将让国家投资人谨慎行事。

综上所述,大数据和人工智能技术要广泛应用于情报分析领域,还有一系列技术和管理上的问题需要解决,管理问题可参考其他相关文献,下面将简要介绍必须解决的关键技术[9~13]。

3.2 关键技术

3.2.1大数据的关键技术

将大数据技术应用于情报分析领域,需要以下关键技术:

首先,需要持续提升的技术是基于数据类型和质量的数据清洗技术。现在普遍的数据清洗主要基于数据质量,而类型相似的数据如果都质量较好,即使同类型数据都会送入后续处理,在一定程度上加重了同类型数据的权值,造成证据假象。因此,在数据清洗方面不仅应基于质量,还应基于类型和来源等其他因素,对于同类型数据采用一定算法取质量最好的或各种加权平均值作为一种证据数据送至后端处理。

其次,是异常值搜索与处理技术。现代情报分析一项关键工作就是在不变中寻找变化,另外,异常极可能是一种信息征候,因此,开发技术手段在海量数据中有效搜索并处理异常值,也是大数据技术应用于情报分析的关键。有可能经过处理的少数异常数据形成的情报价值权重在全源情报分析中远超其他更多更高质量的数据。

第三是时空基准技术在情报搜集、处理和分析系统中按需求并考虑效费比的分类全面应用。时空基准技术广泛应用于各个领域,但是不考虑效费比和实用性,全部采用最高精度的基准系统代价太大。因此,什么样的情报系统需要何种精度的时空基准需要深入研究。

第四是自适应接口和数据转换技术(语义网技术)。语义网是以语义为基础的智能接口转换、数据格式转换与信息翻译网络。要在情报界不同的业务部门所有情报系统之间做到接口数据规范完全统一不具备可行性,因此,如何增加相应的接口和数据转换硬软件则是未来研究的重点,特别是基于人工智能的数据信息转换技术将是发展重点,也是人工智能目前最广泛的应用之一。由此可见,大数据和人工智能技术协同发展、息息相关。

3.2.2人工智能的关键技术

人工智能技术能够运用于情报分析的核心则在于,需努力设计其行为模式和计算推理模式能够尽量类似于受过严格训练的情报分析专家,具备非线性推导能力和多源情报跨域关联能力,而不仅仅是拥有大量资料,能够按照既定规则快速做出统计分析并得出可能结果的机器“情报秘书”。

首先,值得关注的是半监督学习技术。目前人工智能实用技术依然以监督学习为主,如果输入发生较大改变,除非更改监督学习策略,不然机器则无法适应,而非监督学习由于以聚类为主,则不太适应于需大量跨域关联的情报分析。因此,如何让机器能够根据部分情报专业知识和数据进行半监督学习,逐步具备在不同领域间像人一样“举一反三”的能力,将是未来研究的重点。

其次,值得大力发展的是新型人机接口(含脑机接口)技术。由于人的感情因素是机器无法真正实现的,近20年内在情报界最可行的应用模式将是“机器处理、人在回路”。因此,如何快速实现人机乃至脑机直接交互,特别是生物电信号与数字信号的快速转换与交换将是科学界跨学科技术研究的热点。

第三则是量子计算技术。目前的计算机系统不适合实现多维度多路径并行处理,基础理论不适用于情报分析领域计算量不大但变化较大、相互影响严重和非线性因素较多的场景,时效性和效费比太低。只有使用理论上就具备实时多维度处理能力的量子计算技术,才能从根本上解决目前情报界面临的非线性多变量交互影响和多分枝预测的难题。

综上所述,在大数据和人工智能时代的情报分析体系架构都将发生较大的变化,“目标中心、事件驱动,全源分析、按规共享”将是其典型需求特征。下面,将对满足上述特征的新型情报体系架构模型进行初步探索和研究。

4 大数据和人工智能基础上的新型情报分析体系架构探索

以典型需求特征为牵引,大数据和人工智能基础上的新型情报分析体系架构应该遵循以下五个方面的原则:

第一,以大数据和人工智能在民用和商业领域的技术发展为支撑,梳理情报分析流程,找到流程中改造后适应大数据和人工智能技术运用的关键节点,充分集成民用和商业领域广泛应用并具备持续发展潜力的相关技术,不标新立异另起炉灶,加强军民融合,以庞大的社会资源结合情报界特殊应用,促进情报分析领域的问题解决和跨越式发展。

第二,“人工智能+人在回路”是数据化、智能化情报分析体系必须采用的基本思路,关键节点必须有人介入,经验丰富的情报专家依然是不可或缺的宝贵财富。机器可以帮助情报专家完成基于常规思维模式的情报分析,减轻情报专家的工作压力并将更多可能性更快的展现在其面前,辅助情报专家生产关键情报产品,先进人机(脑机)接口可以帮助情报专家加快这一过程。

第三,具有较强线性度的大运算量和重复性搜集分析工作均应该交给机器完成,只有异常点才检出并交给人进行分析。

第四,数据搜集与共享应打破部门界限,建立分层分级的数据管理机制。在条件允许的情况下,尽可能搜集更加全面的数据,并协调搜集策略;在授权和安全确认的情况下,可在情报流程有效期内,向情报界其他成员共享各层数据和情报产品。

第五,建立搜集者、分析者、管理者和决策者联合完成以目标为中心分布式情报分析的技术环境,利用技术手段和管理机制将利益相关方紧密联系在一起。

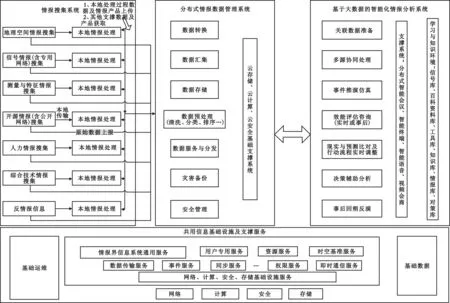

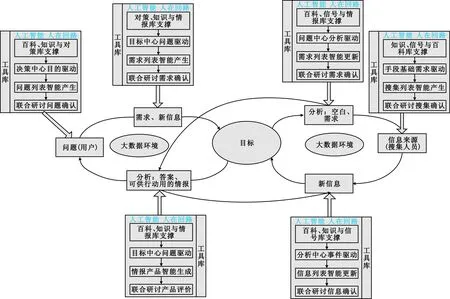

根据上述设计原则,并结合情报分析理想状态,初步考虑大数据和人工智能时代的新型情报分析技术体系架构如图3所示,在此架构下情报处理全流程如图4所示。

图3 新型情报搜集分析技术体系架构Fig.3 New intelligence collection and analysis architecture

图4 以广义目标为中心的情报处理流程Fig.4 Information processing process centered on generalized target

由图3可以看出,构建新型情报分析体系若要建立,需在情报界建立根据不同权限可开放、可共享、可联合的良好生态环境。数据、接口和信息基础设施的统一,为全源情报分析提供了必要支撑条件,大数据和人工智能将大大减轻情报生产所有利益相关方的工作强度,并提高情报产品的生产效率和准确性。另一方面,除数据标准、接口标准、数据转换设备和共用信息基础设施需统一之外,应鼓励各搜集系统、分析系统在顶层标准的统一指导下差异化发展,保持情报搜集和分析的多样性,避免“群体迷失”和“证据假象”,同时,也能有效促进情报搜集和分析技术的发展。第三,本地情报处理必须保留,以满足中心系统无法提供服务和信息传输被拒止等特殊条件下的情报保障需求。

由图4可以看出,在该体系下情报分析流程将利益相关方全部紧密联系在一起,增加了实时反馈过程和联合讨论环境,使需求、搜集和分析能够同步开展、同步修正和同步完善。当出现如战场实时情报保障等反馈速度要求较高的需求,多个阶段的联合研讨可以简化甚至裁剪,特别是战术情报更多基于图像、信号和航迹等实时比对分析,人工智能处理辅以少量人工介入可以有效完成相关任务。

5 结 论

在每个技术变革期,技术的发展总会牵引需求的转变和工作模式的改革,由此也带来跨代产品和全新服务。紧随近10年大数据和人工智能技术的高速发展,以美国情报界为例详细梳理在网络信息时代情报分析的主要问题,本文分析了大数据和人工智能运用于情报分析面临的挑战和关键技术,并尝试提出大数据和人工智能背景下的新型情报搜集分析技术体系架构和处理流程模型,可对我国未来情报界顶层体系、相关装备和工作流程建设起到一定的参考和借鉴作用。

:

[1] CLAUSER J,GOLDMAN J.An introduction to intelligence research and analysis[M]//Security and Professional Intelligence Education Series.New Jerse:Scarecrow Press,2008:67-74.

[2] LOWENTHAL M M. 情报:从秘密到政策[M].杜效坤,译.北京:金城出版社,2015.

[3] CHEN H,CHIANG R H L,STOREYV C. Business intelligence and analytics:from big data to big impact[J].Society for Information Management and The Management Information Systems Research Center,2012,36(4):1165-1188.

[4] 蒋盘林.大数据通用处理平台及其在ISR领域的潜在军事应用[J].通信对抗,2013,23(3):1-5.

JIANG Panlin. Common big data processing platform and its potential military applications in ISR[J].Communication Countermeasures,2013,23(3):1-5.(in Chinese)

[5] PORCHE I R I,WILSON B,JOHNSON E E,et al.The authors explore options for solving the Navy's big data challenge,considering changes across four dimensions:people,tools and technology,data and data architectures,and demand and demand management[J].Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery,2014,122(5):291-4.

[6] 王良刚,梁德文. 外军一体化联合战场情报、监视与侦察系统的发展[J].电讯技术,2004,44(2):1-6.

WANG Lianggang,LIANG Dewen. Foreign army' s integrated joint battlefield intelligence,surveillance and reconnaissance system:an overview[J].Telecommunication Engineering,2004,44(2):1-6. (in Chinese)

[7] CLARK R M. 情报分析:以目标为中心的方法[M].北京:金城出版社,2013.

[8] 唐文亚,单洁,赵震.基于改进层次分析法的美军空基情报、监视与侦察系统作战能力分析[J].电子对抗,2015(5):21-26.

TANG Wenya,SHAN Jie,ZHAO Zhen. Operational capability analysis on U.S. airborne intelligence,surveillance and reconnaissance system based on improved AHP[J].Electronic Warfare,2015(5):21-26.(in Chinese)

[9] 宁克俭. 战场多源情报信息仿真评估系统的设计与实现[J].电讯技术,2016,56(6):612-617.

NING Kejian. Design and implementation of a battlefield multi-source intelligence information simulation and evaluation system[J].Telecommunication Engineering,2016,56(6):612-617. (in Chinese)

[10] 戴礼灿. 面向作战的侦察情报数据仿真系统设计[J].电讯技术,2017,57(7):806-812.

DAI Lican. Design of an operation-oriented reconnaissance and intelligence simulation system[J].Telecommunication Engineering,2017,57(7):806-812.(in Chinese)

[11] 马世龙,乌尼日其其格,李小平.大数据与深度学习综述[J].智能系统学报,2016,11(6):728-742.

MA Shilong,WUNIRI Qiqige,LI Xiaoping. Deep learning with big data:state of the art and development[J].CAAI Transactions on Intelligent Systems,2016,11(6):728-742. (in Chinese)

[12] 章毅,郭泉,王建勇.大数据分析的神经网络方法[J].四川大学学报(工程科学版),2017,49(1):9-18.

ZHANG Yi,GUO Quan,WANG Jianyong.Big data analysis using neural networks[J].Advanced Engineering Sciences,2017,49(1):9-18. (in Chinese)

[13] 白亮,郭金林,老松杨.基于深度认知神经网络的跨媒体情报大数据智能处理技术[J].指挥与控制学报,2016,2(4):345-349.

BAI Liang,GUO Jinlin,LAO Songyang. Cross-media intelligence processing based on deep cognition neural networks[J].Journal of Command and Control,2016,2(4):345-349. (in Chinese)