北京周边地区非卷舌儿化现象

2018-05-26王帅臣

王帅臣

儿化,是汉语发展史上的一种重要现象,存在于许多方言之中。北京话的儿化以卷舌为特征,凭借其权威方言的优势,影响极大。然而在北京周边地区的县(市)中,却存在以非卷舌为特征的儿化现象。为了具体了解这些地区非卷舌儿化的实际情况,笔者对迁西县、迁安市、卢龙县、抚宁县、青龙县、涞源县等六县(市)(以下简称“六县市”)进行了儿化的专题调查。本文材料除注明外,均来自田野调查。六县市方言都属于冀鲁官话保唐片。就其方言小片的归属来看,迁西、迁安属于蓟遵小片,卢龙、抚宁、青龙属于抚龙小片,涞源属于涞阜小片。六县市方言音系大致相同,略有差异。具体而言,其声韵调的情况为:声母包含零声母一般为22个(抚宁方言无ʦ、ʦh、s一组,为 19个;涞源方言无 tʂ、tʂh、ʂ、ʐ一组,但是有z、ŋ为20个);韵母一般为37个(抚宁方言无ɿ,韵母为36个,涞源方言无ʅ、ən、in、uən、yn,有 o、ɛ,韵母为 34个),有 ɿ、ʅ、i、u、y、əɯ/ɯ(仅涞源记作 ɯ)、a、ia、ua、ɤ、ie、uo、ye、ai、uai、ei、uei、au、iau、ou、iou、an、ian、uan、yan、ən、in、uən、yn、aŋ、iaŋ、uaŋ、əŋ、iŋ、uəŋ、uŋ、yŋ。声调有阴平、阳平、上声、去声4个。但各地实际调值略有不同。

一、非卷舌儿化的总体情况

非卷舌儿化现象,本文限指 ɯ型儿化。“ɯ型儿化韵母不以卷舌为特征,而是与舌面元音[ɯ]直接结合或融合”[1]。基于实地调查情况,六县市的非卷舌儿化现象有一部分词语可以儿化,一部分词语只有儿尾,也有个别词语或极少的韵母是儿化和儿尾均可。总体来说属于混合型儿化,即“方言音系中只有一部分韵母与一定的儿化韵形式相对应,其他韵母没有相应的儿化形式,只能带儿尾”[1]。根据儿化的实际发音情况,我们把六县市的非卷舌儿化现象分为əɯ类和ɯ类两种情况。

(一)əɯ类

“儿”的单字音从读音上来说,记作“əɯ”。发音过程中有一个小的动程,但是最后没有达到ɯ的位置,可以说是处于由ə到ɯ的过渡。虽然迁西县、迁安市、卢龙县、抚宁县、青龙县(以下简称“五县市”)各地儿化词语数量多寡不一,但基本的儿化类型及儿化发音特征一致性很高。基于此,笔者把五县市的非卷舌儿化现象归为əɯ类。现将五县市方言的儿化韵和本韵关系描述如下。

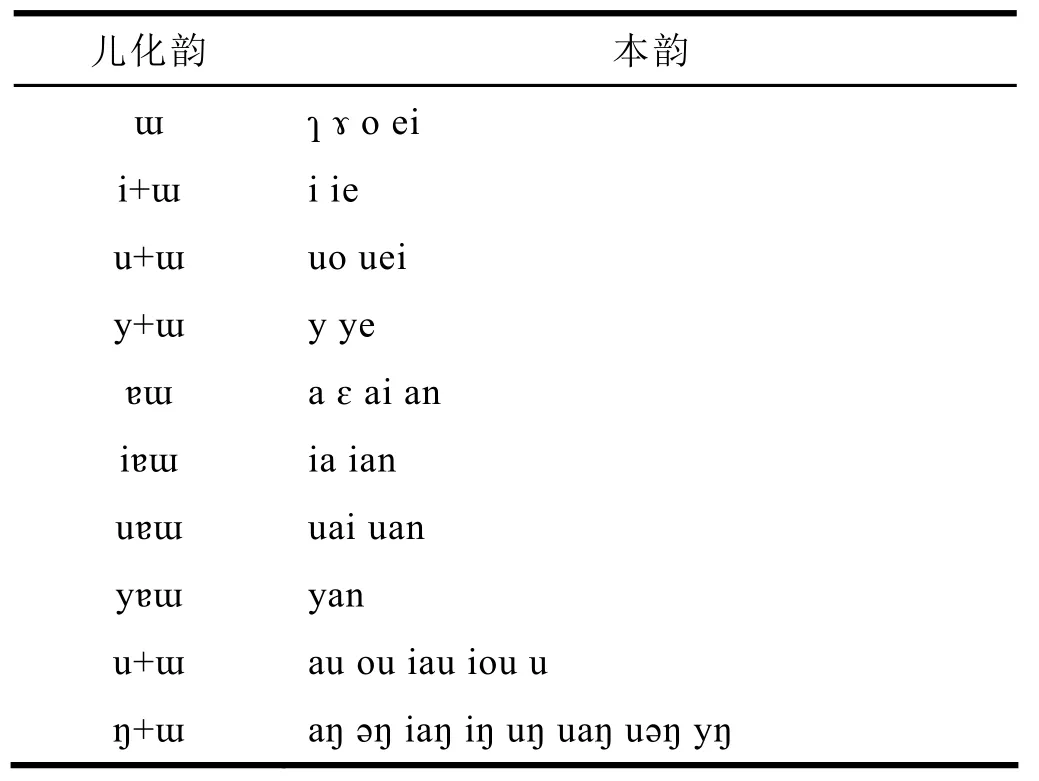

表1 五县市方言的儿化韵和本韵关系

五县市方言除抚宁外,有韵母 37个,基本韵母除əɯ、yn、uəŋ外均可儿化,形成8个儿化韵,分别为 əɯ,iəɯ,uəɯ,yəɯ,ɐɯ,iɐɯ, uɐɯ,yɐɯ,其中儿化韵为yɐɯ的词语较少。下面分别描述表1中10种情况。

(1)əɯ<ɿ ʅ ɤ ən ei,其中原有韵腹均被 əɯ替换。

值得注意的是,一些韵母为 ɿ、ʅ的词语,儿化后存在“ə/əɯ”两读的现象。面对某个方言点既有儿尾又有儿化形式的现象,沈丹萍指出迁西方言词尾“儿”的读音类型是ə~儿化非卷舌,为《汉语方言地图集》(语法卷052)“儿名词后缀和儿化”后缀:元音类增添了一个小类[2]。

笔者发现,这种现象不仅存在于迁西方言中,在周边的迁安、卢龙、抚宁、青龙都存在。如“侄儿”在迁西、迁安、卢龙、青龙,“儿”既可以儿化后读作“ə”,也可以做儿尾成为词缀,读作“əɯ”,“纸儿”在卢龙、抚宁也有“ə”“əɯ”两读。

(2)i+əɯ<i ie in ie韵母和以 n结尾的 in,ie丢掉韵腹,in丢掉韵尾,从而形成iəɯ的儿化韵。其中,一些韵母为i的词语,也存在“ə/əɯ”两读的现象,如“小鸡儿、蹄儿、粒儿、小旗儿、皮儿”。

(3)u+əɯ<uo uei uən uo 韵母和以 i、n结尾的韵母uei、uən,丢掉o和韵尾i、n,形成uəɯ儿化韵。其中,一些韵母为y的词语,也存在“ə/əɯ”两读的现象。如“小鱼儿、曲儿”。

(4)y+əɯ<y ye y韵母保持不变,开韵尾ye韵母,丢掉韵腹e,二者都形成yəɯ的儿化韵。

同理,(5)-(8)形成 ɐɯ,iɐɯ,uɐɯ,yɐɯ 四个儿化韵。韵母 a、ai、an、ia、ian、ua、uai、uan、yan中的ɐ没有变成ə,主要原因是a受从ə到ɯ这一儿化动程的牵引,a的发音部位上升到ɐ,就完全可以实现a到ɯ的协同发音。也就是说,a为了与əɯ共存,a发音部位升高略靠后,形成ɐ,得以实现儿化韵。

“儿化,其实就是原本自成音节的‘-儿’由于弱化而失去音节身份,‘-儿’原有的特征向前移动到前字音节的韵尾、韵腹过程。”[3,p184]这种认识虽然是针对北京话的儿化所说的,但是同样适合分析非卷舌儿化现象。从上面的分析我们可以看出非卷舌儿化不断与前一个音节的融合过程。即 ɯ的“后、高、不圆唇”的特征,逐渐传到前字的声韵调上,尤其是韵尾、韵腹之上。“由于有发音生理的制约,所以在同一时间内,使用不同的发音器官的特征可以共容,而使用同一发音器官的正负特征则相互排斥。”[3,p185]8个基本儿化韵的形成也是如此。一些开尾韵以及以i、n为韵尾的韵母,其与“后、高、不圆唇”的特征相异,从而丢失自身特征,如以上的(1)-(4),或是发生音位的变化,形成协同发音,如以上的(5)-(8)。

(9)、(10)并未发生儿化,而是保留“儿”的后缀地位,是独立的儿尾。韵腹或韵尾为u,或韵尾为ŋ的韵母,后面接一个轻声独立音节“儿”时,该音节会受前一音节韵尾同化作用的影响,从而避免了滑向 ɯ的动程,读作 uə或 ŋə。张世方[1]曾提及混合儿化型方言儿化的主要特点是开尾韵或[u]、[ŋ]后一般只能跟自成音节的“儿”而不能儿化。这一判断虽是针对卷舌儿化而说的,但是也同样反映了五县市非卷舌儿化的状况。只不过,五县市的uə或ŋə中的ə,在听感上也有一定的ɯ的色彩,可以看做由 ə到ɯ的中间态。

(二)ɯ类

涞源方言中“儿”的单字音一般读作“ɯ”,从发音部位来说,基本上达到了后、高、不圆唇的位置;从听感上来说,与五县市的“儿”单字音相比,更靠近ɯ,ɯ化的色彩更浓。现将涞源方言儿化韵和本韵对应关系描写如下。

表2 涞源方言儿化韵和本韵对应关系

涞源方言共34个韵母,除了ɯ之外,ua处于儿尾阶段,其余 32个都可以儿化,形成了为ɯ,iɯ,uɯ,yɯ,ɐɯ,iɐɯ, uɐɯ,yɐɯ 8个儿化韵。值得注意的是其中的a、ia两个韵母的词语中,部分是儿化韵,部分为儿尾。如“把儿、一下儿”是儿化韵,读为“ɐɯ、iɐɯ”,“岔儿、豆芽儿”则是儿尾,“儿”仍是独立音节,读为“ɯ”。儿化韵类型基本上与前面五县市的儿化韵一致,但是儿化韵、儿尾的语音表现不是很一致。涞源方言中的儿尾一般仍读作“ɯ”。ɯ 的“高、后、不圆唇”的特征较之五县市方言来说,更为明显,具有很浓的不圆唇色彩。

如上文所述,在“儿”与前面音节不断融合的过程中,同样的机制,形成了丢失自身特征的儿化韵,如(1)-(4),也有a、ɛ为协同发音而为ɐ,进而形成的儿化韵,如(5)-(8)。在这一进程中,仍有儿尾得以保持,有其原因。

韵母 ua只有儿尾形式。从协同发音的角度讲,从u到ɯ也极易实现。a只要提高发音部位,舌位略后,变为 ɐ,就可以实现 ɯ化。但是 ua没有儿化形式,笔者认为,这应该是发展滞后的结果,也就是说在儿化的进程中,ua比a、ia的开始晚(下文还会提及),这在以a、ia为韵母的词语仍然有读儿尾的现象得到佐证。

以 u结尾的 au、ou、iau、iou、u韵母,u的发音特征为“后、高、圆唇”,而这与ɯ的“后、高、不圆唇”的特征之间,只需要改变唇形就可以实现,所以独立儿尾仍读作“ɯ”。

以 ŋ 结尾的 aŋ、əŋ、iaŋ、iŋ、iŋ、uŋ、uaŋ、uəŋ、yŋ韵母,ŋ的发音特征为“后、不圆唇”,而这与 ɯ的“后、高、不圆唇”的特征之间,中间的过渡性也很小,所以独立儿尾仍读作“ɯ”。

二、非卷舌儿化的类型情况

(一)非卷舌儿化韵的不同阶段

地理语言学认为,语言的共时地理分布差异往往可以用来“窥视”语言历时的发展。从北京周边六县市非卷舌儿化的共时地理分布情况,可以看出方言音系内部各韵母参与儿化的进程,也可以归纳出非卷舌儿化所处的阶段类型,甚至可以结合全国其他地区同类现象来“构拟”非卷舌儿化现象的历史脉络。

就方言音系中韵母儿化的整体情况而言,不同韵母参与儿化的进程是不一样的。“ɤ、ai、an、uai、uan、yan、ei、ən、uei、in、uən、yən”韵母应该是较早开始儿化的,这从六县市的儿化情况可以看出来,这些韵母都已经有儿化韵了。而“a、ia、ua,ɿ、ʅ、i、u、y,”应该算是介于中间的一批,其中“a、ia、ua”应该是稍早的一批,ua又可能晚于前两者,在涞源方言中ua还处于儿尾阶段,如“花儿”“画儿”中的“儿”仍是儿尾。“ɿ、ʅ、i、u、y”应该是一批,因为在六县市方言中,这6个韵母除u外都有儿化、儿尾并存的现象,江海燕[4]在分析迁西方言儿化时也曾提及“ɿ、ʅ、i、y四韵两种形式都有,以儿尾占多数”。u可能是这一批最后开始儿化的韵母,现在仍处于儿尾阶段。就整个方言音系而言,最后开始儿化征程的应是以 u、ŋ为韵尾的韵母,其中u 比ŋ要早一些,抚宁地区uŋ还没有儿尾可以作为一个证明。张秋荣、侯建华在调查迁西方言儿化的基础上,提出儿化“就融合的速度看,高元音要慢于半高元音、半低元音、低元音,后元音要慢于前元音,圆唇元音要慢于不圆唇元音。高元音韵母[u]和以高元音[u]为韵尾的复韵母、韵尾为舌根浊鼻音[ŋ]的鼻韵母是最不易儿化的两组韵母”[5]。这和笔者对六县市的调查情况基本上是相符的。

就整个方言音系的韵母儿化情况而言,王洪君将北方儿化合音的过程分为6个不同的阶段,即两个音节阶段、一个半音节阶段、长音节阶段、长度正常的特殊单音节阶段(上、下)、正常单音节阶段[3,p201-208]。张秋荣[6]、沈丹萍[2]根据“儿”音节跟它所附着音节结合的松紧程度,对儿化进展阶段进行分类,二人分别定义为:儿化韵、儿尾、过渡性儿尾韵,但二人命名、归类略有不同。基于以上认识,笔者将北京周边的非卷舌儿化现象分为三种类型,即儿化韵,儿尾,儿化兼儿尾。

从以上六县市儿化韵与本韵的对应关系中,笔者可以看出六县市的非卷舌儿化现象在三个阶段都有分布,并有一定的不平衡性。六县市方言中以u、ŋ结尾的韵母,基本上都处于儿尾阶段,也即是王洪君文中所说的两个音节阶段,因为以 u、ŋ结尾的韵母后的“儿”,有轻声倾向,但基本上保持了独立的音节地位,可以视为开始走向儿化的前阶段。值得注意的是,抚宁方言中韵母uŋ甚至还没有儿尾,也可以作为一例明证。

六县市中存在过渡性质的儿化兼儿尾以及儿尾的现象,但是具体来讲,略有不同。五县市方言中的儿化进程比涞源方言走得更快一些。涞源方言中的儿尾现象基本上体现在韵母上,即同一韵母词语的儿尾情况基本一致,或儿化兼儿尾的韵母在儿尾词语方面仍有一定的能产性。如“a、ia、ua”一组韵母中,ua还处于儿尾阶段,而以a、ia为韵母的词语后的“儿”,有些已经儿化,有些还是儿尾。如韵母同为a,“把儿”已经儿化,“岔儿”仍是儿尾。韵母同为ia,“一下儿”已经儿化,“豆芽儿”仍是儿尾。而以ua为韵母的“花儿”“画儿”基本上还处于儿尾阶段。相比之下北京东部、东北部五县市的过渡性基本上仅体现在个别词语后的“儿”与前一词的结合程度松紧上,也就是说,过渡性基本体现在儿化兼儿尾的个别词语上。在这种情况下,儿尾的能产性要弱一些,儿化则有进一步的发展。如上文提到的“侄儿、纸儿、小鸡儿、蹄儿、粒儿、小旗儿、皮儿、小鱼儿、曲儿”等词语,后面的“儿”既可以实现儿化,读作“ə”,也可以读作“əɯ”。这可以认为这是处于两个音节阶段与一个半音节阶段的过渡阶段。

六县市方言在儿化韵阶段都形成了两套8个儿化韵。但是由于各种原因,各地儿化韵又有所不同,主要体现在儿化韵能产性的强弱不同,即词语数量和意义上的差异。涞源方言中儿化韵中的儿化词语相比之下,数量略少,比如“刺(名词义)、坡、人、拉链、半山腰、家雀、小葱、锯末、一对、空(空闲义)”等一般不儿化。即便是实现儿化后的一些词语,意义也相对实在。青龙北部地区许多词语往往用子尾词、复合词而不是儿化词。如“锯末子、树杈子、门槛子、小猪羔子、渣子、塞子、牌子、羊羔子、鞋帮子”“树梢、小桃、包、小刀、小猫、小瓢、桌脚、布料、信封、脚印、一条、跑调”等。相比之下,迁西迁安东部、卢龙北部及抚宁北部地区,儿化词数量较多,意义虚化。如迁安市建昌营镇儿化词语较多,当地人和外地人都有此感觉,可以认为是儿化韵大发展的阶段。其余地区则介于两者之间。

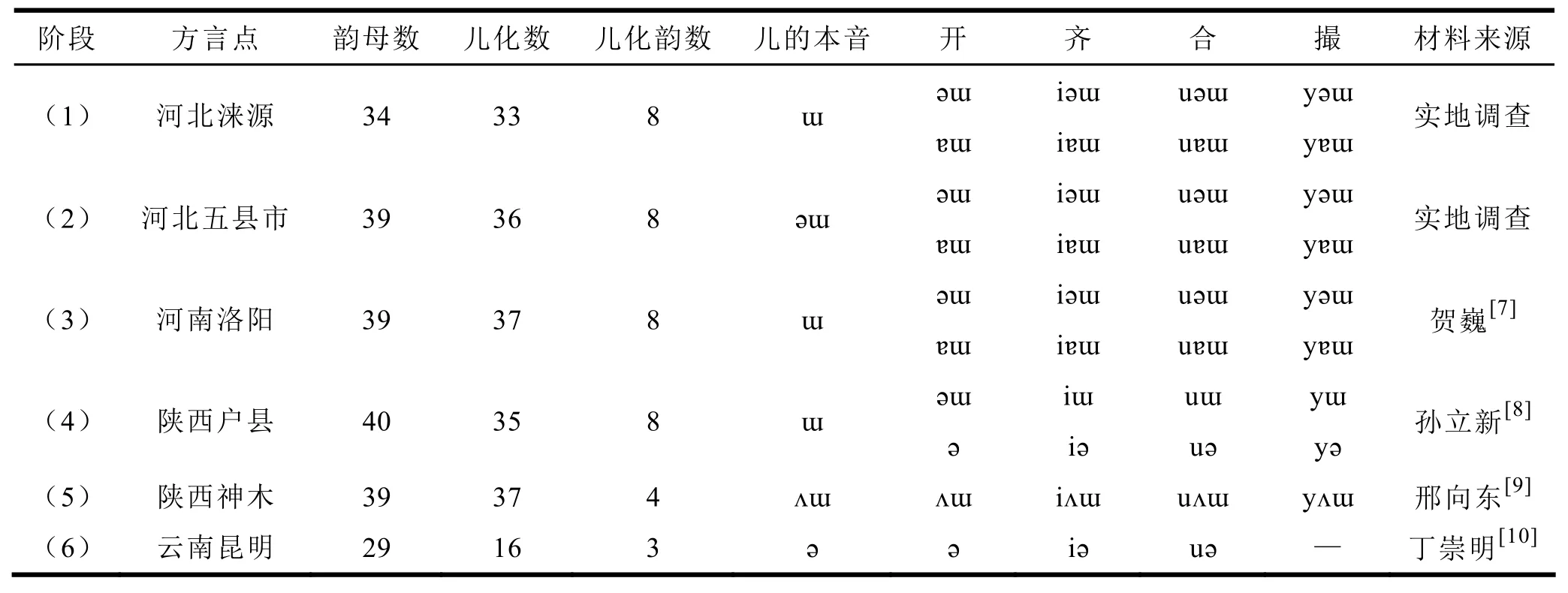

以ɯ 为儿化发音特征的现象主要分布在官话区,现将一些地区非卷舌儿化现象列表于下。利用这些材料,尝试“构拟”非卷舌儿化现象发展的大致脉络。

表3为全国官话区非卷舌儿化现象摘录。由表3可见,河北涞源属于儿化的较早阶段,其次是五县市儿化情况,二者基本上还是混合型儿化阶段。河南洛阳则基本上是完全儿化型阶段,非卷舌儿化获得进一步发展;陕西户县第二套非卷舌儿化已经失去了ɯ,陕西神木进一步合并,变为一套四个儿化韵,最后是云南昆明,不仅儿化韵数目进一步减少,而且儿化韵丧失ɯ,“与神木方言相比,昆明方言的韵母比神木在整合演变的过程中走的更远,昆明方言没有其他附加的协同发音动作,就只有央元音ə”[10]。以上基本上描述了非卷舌儿化从兴起走向发展,直至最后合并衰落的过程。当然这是从语音方面来讲,具体的词语、语法方面的变化在此不作叙述。

表3 官话区非卷舌儿化现象摘录

在这里我们要提一下,邢向东在分析神木方言儿化韵时指出“就发音特点来看,儿化韵只有很整齐的四个,没有任何卷舌动作。不过,从它的韵腹接近央元音ə、韵尾后高不圆唇的音值来判断,显然是从卷舌韵母演化来的”[9,p155]。高晓虹在分析山东方言的平舌型儿化韵母时,认为“其平舌儿化韵母是由卷舌儿化韵母发展而来的,是卷舌儿化韵母的卷舌特征弱化而成”[11]。这些分析给了我们很大的启发。

可以推测,北京话以卷舌为特征的儿化与周边地区非卷舌儿化可能就是前后两个阶段的关系。北京话自元明以来,是比较有权势影响的方言,“上千年来没有哪一种幽燕方言以外的方言成为北京话”[12],随着北京话地位的提高,人们向其他方言靠拢的积极性不强,卷舌儿化也就成为北京话语言上的惰性,从而形成滞后性,得以强化,进而固化下来,成为北京话的语言特征。而北京周边地区由于地理相比闭塞,交通不便利,得以在北京话停留在卷舌儿化的同时,能够在卷舌儿化的基础上继续往前发展。此类现象和张世方在分析保定儿化、儿尾发展阶段落后于满城、定兴时的思路是一致的[1]。

(二)非卷舌儿化的扩散

非卷舌儿化现象是以词汇扩散与竞争的形式进行的。六县市的有些词语有多种形式,如儿化儿尾形式、甚至儿化儿尾与非儿化儿尾、以及子尾词并存。如五县市说“调羹”(勺子义)无儿化儿尾形式,而说“羹匙”时则常用“羹匙儿”的儿化形式,涞源方言中“鸡蛋黄和鸡蛋黄儿”是非儿尾和儿尾形式并存,五县市方言中“树根、树根儿、树根子”的说法都有。各种类型中儿化词语数量不一,青龙北部子尾词偏多,迁安建昌营儿化词偏多,涞源儿尾词偏多,可见,儿尾到儿化是以词汇扩散的方式进行的。六县市儿化词语也是如此。此外,即便有一些词有儿化和非儿化、儿尾和非儿尾的两种形式,它们也会有一定的分工,可以表达不同的语体意义。比较正式的场合用来表达正式、尊重,比如长辈、晚辈,一般日常场合可以表达亲切随和,比如长辈儿、晚辈儿。

非卷舌儿化现象的词汇扩散,同时也与其他类型的词语展开竞争。一方面与子尾词竞争。子尾和儿尾本是汉语发展史两种重要现象,子尾早于儿尾,许多词语是子尾词,子尾词在前,后又由于儿化的产生,子尾词与儿化词就展开了竞争。另一方面与通用语的竞争,不仅指普通话,也包括近代北京官话,有一些词语本来就没有儿化形式,如卢龙、抚宁地区不说“小勺儿、勺子”,而用“羹匙或调羹”,这明显是近代官话的影响。

可以看到,词汇的扩散与竞争在地理上也有所体现。比如儿化词的分布在五县市有一个态势,从青龙北部往南部儿化词由少渐多,从抚宁东部往西部一直到迁安建昌营一带,相比之下儿化词最多。

三、结语

北京周边地区的非卷舌儿化现象有其独特的研究价值。加强这方面的研究,可以更好地解释北京话的形成,也有助于加深人们对方言现象的认识。

附:调查地点和发音人信息

调查地点:迁西县、迁安市属河北省唐山市管辖,西南距北京约200公里;卢龙县、抚宁县、青龙县属河北省秦皇岛市管辖,卢龙县、抚宁县南距北京约250公里,青龙县西南距北京约250公里;涞源县属河北省保定市管辖,东北距北京约180公里。以上调查地点除迁安市外,均为山区,迁安市北部为半山区。

发音人信息:

(1)河北省秦皇岛市青龙县凉水河镇小马坪村,王某某,男,汉族,89岁,小学文化,农民。

(2)河北省秦皇岛市青龙县祖山镇三间房村八组,张某某,男,汉族,62岁,高中文化,农民。

(3)河北省唐山市迁西县尹庄乡偏崖子村,王某,59岁,男,汉族,初中文化,农民。

(4)河北省唐山市迁西县兴城镇赵燕洲村,王某某,62岁,女,汉族,初中文化,农民。

(5)河北省唐山市迁安市建昌营镇得胜大队,金某某,58岁,男,回族,初中文化,当地经商。

(6)河北省唐山市迁安市建昌营镇郑庄村,兖某某,56岁,男,汉族,初中文化,农民。

(7)河北省秦皇岛市卢龙县陈官屯镇,胡某某,63岁,汉族,男,中专文化,供销社退休职工。

(8)河北省秦皇岛市卢龙县陈官屯镇燕河营镇三村,杨某某,男,69岁,汉族,初中文化,供销社退休职工,6岁从沈阳迁入,配偶为本地人,仅作参考。

(9)河北省秦皇岛市抚宁县榆关镇聂口村,李某某,64岁,男,汉族,高中文化,农民。

(10)河北省秦皇岛市抚宁县台营镇七村,鹿某某,80岁,男,汉族,文盲,农民。

(11)河北省保定市涞源县走马驿镇马跑泉村,武某,47岁,男,汉族,初中文化,村干部。

[1] 张世方.从周边方言看北京儿化韵的形成和发展[J].语言教学与研究,2003,(4):20-28.

[2] 沈丹萍.河北唐山秦皇岛方言语音研究[D].北京:北京语言大学,2017:74-77.

[3] 王洪君.汉语非线性音系学(增订版)[M].北京:北京大学出版社,1999.

[4] 江海燕.河北迁西方言的儿化[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2000,(1):157-159.

[5] 张文光,侯建华.迁西方言儿化与儿尾语音浅析[J].沧州师范学院学报.2016,(2):25-27.

[6] 张秋荣.迁安方言儿化现象研究[D].石家庄:河北师范大学,2005.

[7] 贺巍.洛阳方言记略[J].方言,1984,(4):278-299.

[8] 孙立新.户县方言研究[M].北京:东方出版社,2001:162-171.

[9] 邢向东.神木方言研究[M].北京:中华书局,2002:154-155.

[10] 丁崇明,荣晶.汉语方言不同阶段的儿化及儿化韵的整合[J].语文研究,2011,(2):18-22.

[11] 高晓虹.山东方言的平舌儿化韵母[J].语言学论丛,2016,(1):147-164.

[12] 耿振生.从历史上的人口变迁看近代北京话的递嬗延续[A].耿振生.近代官话语音研究[C].北京:语文出版社,2007:234-260.

(责任编辑、校对:郭万青)