锅炉给水处理全膜法工艺的研究

2018-05-24王令兆王读福管廷江李成龙林蒙蒙牟少燕

王令兆,王读福,管廷江,李成龙,林蒙蒙,牟少燕

(山东潍焦控股集团有限公司,山东 潍坊 262404)

2016年,我国火力发电在全部类型发电中占比达74.4%[1]。显然,以燃煤锅炉为主的的火力发电仍是我国最主要的发电方式。传统燃煤锅炉,是指经过燃煤在炉膛中燃烧释放热量,把热媒水或其它有机热载体(如导热油等)加热到一定温度(或压力)的热能动力设备。水在其中担负着传递能量的重要作用,同时还向附近企业和住宅区提供生产或取暖用蒸汽或热水,也担负着冷却介质的作用。为保证锅炉的正常运行,原水需经过一系列的净化处理后,达到相应的标准要求(GB 12145-2016),才能满足锅炉给水要求。

随着电力工业的发展,大容量的高压、超高压和亚临界蒸汽锅炉不断出现,对锅炉的水汽质量提出了更高的要求,来与之相适应。近年来锅炉补给水的水处理技术也有了很大的发展。从离子交换树脂类化学法到膜法处理,大大降低了水处理工艺中化学药品的使用量,减少了废水排放量。而全膜法工艺更是以设备占地面积小、现场安装工作量小、化学药品用量少、无污染物排放、运行操作简单、易于维护、自动化程度高、设备运行成本低等诸多优点,使得膜法成为当今世界各国电厂锅炉补给水的主流工艺。

1 全膜法工艺

全膜法水处理工艺,它将不同的膜工艺有机地组合在一起,以常规水源或经生化、过滤等常规处理后达标排放的市政污水、工业废水为进水,采用“超滤+反渗透+EDI”的组合工艺,达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的,满足各种用途的水质要求。

1.1 预处理

工业上,通常将锅炉给水水源称为原水,原水中的杂质,主要可分为三大类:悬浮物、胶体和溶解物。在北方地区多以黄河水为主的地表水为原水,悬浮物比较多,而且水中富含细菌、微生物、藻类等杂质,经膜处理前,必须经想相应的预处理工序,过滤除掉。

1.1.1 机械过滤

多介质过滤器是在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的石英砂和无烟煤,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,多介质过滤器选择合适级配的填料及较低的运行滤速,滤除原水带来的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质。

1.1.2 超滤

目前,许多水处理系统运行不好的主要原因是预处理不达标,从而影响了反渗透的性能,进而影响了整个系统的稳定[2]。常规预处理主要采用混凝、沉淀、机械过滤等方法,但存在占地面积大,运行维护复杂等缺点。随着膜分离技术的发展,用超滤膜法工艺对锅炉补给水预处理己得到越来越多广泛的应用。

1.1.2.1 基本原理:

超滤采用的是一种加压膜分离技术,以机械物理筛分原理为基础,以膜两侧压差为驱动力,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边。因此机械过滤处理不完全的微粒、胶体、有机物,以及部分细菌、病毒和原生动植物等都会被超滤去除,从而使水得到进一步净化。

1.1.2.2 超滤技术特点

超滤是一种节能、环保的过滤分离技术,其作用机理主要分为两个方面:一是膜表面膜孔大小与形状的限制,大分子溶质和微粒被截留在超滤膜一侧,溶剂和小分子溶质则可以通过膜孔到达超滤膜另一侧。二是在超滤进行稳定时,膜表面形成厚度稳定的滤饼层,滤饼层能有效阻止大分子透过。相对于模孔的截留作用,滤饼层的截留作用更显著。来水经泵加压进入超滤系统时,与超滤膜形成错流,在膜两侧压力差的驱动下,水在膜表面发生分离,大分子溶质和微粒被截留,其他小分子溶质和溶剂则穿过超滤膜,从而达到分离、提纯和浓缩的目的。

超滤装置最核心的部件是超滤膜。超滤膜的类型主要有平板超滤膜、管式超滤膜、毛细式超滤膜、中空纤维超滤膜和多孔超滤膜。其中,中空纤维超滤膜是是一种很薄的聚合材料,由聚砜(PS),聚醚砜(PES),PVDF或聚丙烯腈(PAN)制成并带有非对称的微孔结构。不对称超滤膜拥有一层极光滑极薄(0.1μm)的孔径在0.002~0.1μm间的内表面,此内表面由孔径大到15μm的非对称结构海面体支撑结构支撑。这种小孔径光滑膜表面合较大孔径支撑材料的结合使得过滤微小颗粒的流动阻力很小并不易堵塞,是超滤膜中最受欢迎一种膜类型。

超滤膜多为不对称的结构,由一层极薄(通常小于1μm)、具有一定尺寸孔径的表皮层和一层较厚(通常小于125μm)、具有海绵状或指状结构的多孔层组成。前者起分离作用,后者超起支撑作用。

超滤装置的过滤范围,主要在于超滤膜的孔径大小,一般在0.001~0.1μm范围内,商品化的超滤膜多用截留分子量相适应的孔径的大小来表示膜的性能,这种表示方法虽不能完全代表膜的实际性能,但可作为用户选择膜的一个重要指标。超滤技术的操作压力低,设备投资费用和运行费用低,无相变,能耗低,可有效分离水中的悬浮物、胶体、有机物等杂质。通过超滤,产水水质要明显好于传统的多介质过滤,即使来水是水质很差的废水,超滤产水的 SDI 甚至可以稳定在 2以下,这样就大大延长了下游反渗透膜的寿命,保证了整个水处理系统的稳定性。

1.2 预脱盐-反渗透RO

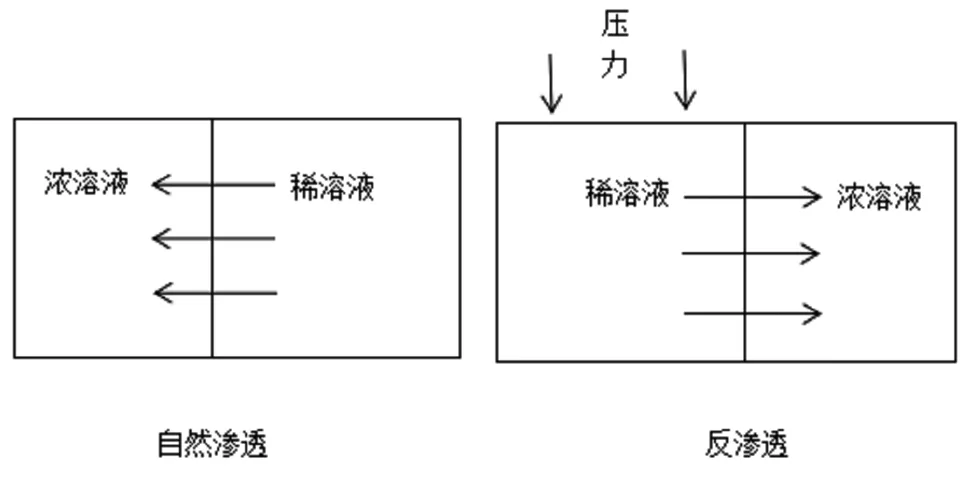

反渗透(RO) 又叫逆渗透,是以自然渗透相反的过程而命名,如图1。反渗透是利用半透膜的选择透过性,以压力差作为推动力,在膜的一侧施加施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,促使原液里的溶剂穿过半透膜到膜另一侧,从而实现混合物的分离、提纯和浓缩。该技术具有效率较高、维护成本低、操作简便等优势[3]。

图1 自然渗透与反渗透

1.2.1 基本原理

水处理预除盐反渗透系统,是利用反渗透膜的选择通过性,在压力的作用下,原水从膜的一侧流向另一侧,其中,水分子选择性透过反渗透膜,从原水侧到达另一侧,而其它的离子则留在原来一侧。随着原水的流程逐渐增长,水分子不断从原水中流走,汇集为产水。留在原来一侧的含盐量不断增大,并且逐步得到浓缩,最终成为浓水。

1.2.2 反渗透技术特点

反渗透体系主要起到脱盐的功能。利用反渗透膜的基本特性来除去水中大部分可溶性盐分、胶体、有机物及微生物。典型的系统是由保安过滤器、高压泵、反渗透组件、反渗透清洗系统,以及分配进水和收集产水的管路和阀门组成。原水经过预处理后达到反渗透膜的进水要求,在高压泵的强大压力下进入装有反渗透膜的压力容器,通过高压泵的压力大于渗透压的原理,水分子和一小部分小分子有机物通过半透膜进入产水侧,通过产水收集管收集后进入反渗透产水箱中间水箱。剩余的含有大量盐分的浓水收集后进入浓水处理系统。

目前常用的反渗透膜分为纤维素类和非纤维素类,纤维素类最常用的是醋酸纤维素分离膜,非纤维素类有芳香族聚酰胺膜和薄膜复合膜等。芳香族聚酰胺膜是当前应用最为广泛的膜[4]。虽然这种膜几乎可以适用于任何进水水质,但在实际操作过程中,反渗透膜具有复杂性和精密性的特点,极易受到污染和堵塞,一旦受到轻微的机械损伤也会对其实际效能带来较大的影响,因此在利用反渗透技术进行水处理过程中,需要对进水水质严格要求,并要预先对原水进行有效处理,确保SDI在5以下,pH值在4~10。温度在0~40℃以内[5],以此来提高水处理过程中反渗透装置的高效性。

当进水恶化或对产水要求比较高时,尤其是在北方地区,黄河水补充地表水,水质波动明显,对于单级反渗透产水不能满足水质要求的情况下,可以设置两级反渗透,可以获得更高的脱盐率。

1.3 精脱盐-电除盐EDI

连续电除盐装置又称为EDI,是一种把电渗析和离子交换的特点巧妙结合起来的工艺,是利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离产生H+和OH-离子实现树脂自再生来克服树脂失效后通过化学药剂再生的缺陷[6]。在越来越多的水处理工艺中,已开始逐渐代替传统的阴阳离子交换床进行深度除盐,是近十年发展起来的新工艺[7]。

1.3.1 基本原理

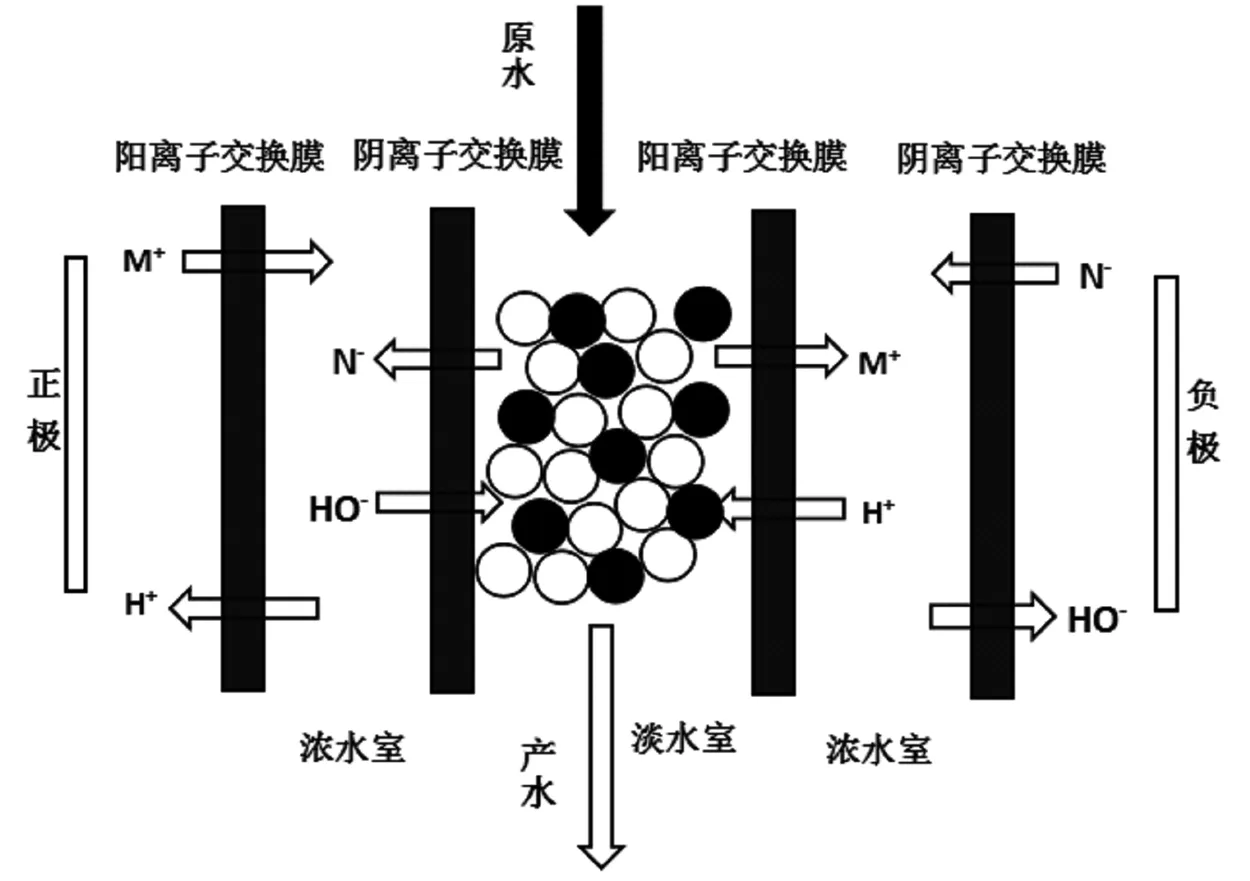

电除盐EDI是一种将电渗析技术和离子交换技术融为一体的深度除盐技术,如图2。EDI系统包括阴、阳离子极板,离子交换膜,阴、阳离子交换树脂,直流电源等。

图2 EDI结构及基本原理

EDI的基本原理主要有以下几个过程[8]:

(1)电渗析过程:阳离子交换膜和阴离子交换膜交替排列于正负两个电极之间,并用隔板将其隔开,组成淡化室和浓缩室。当原水流入隔室后,在外电场作用下,阳离子向负极迁移,阴离子向正极迁移,但由于离子交换膜的选择透过性(阳离子只能透过阳离子交换膜,阴离子只能透过阴离子交换膜),从而使淡室中的盐水淡化,浓室中盐水被浓缩,实现脱盐目的。

(2)离子交换过程:靠离子交换树脂对水中电解质离子的交换作用,去除水中的离子。

(3)电化学再生过程:利用渗析的极化过程产生的H+和OH-和及树脂本身的水解作用对树脂进行电化学再生。其中前两个过程都对提高出水水质起正面作用,而再生过程由于离子交换会使水质变坏,所以必须选择适宜的工作环境,才能既达到出水水质的要求,又能实现再生的目的。

1.3.2 EDI技术特点

传统的深度除盐系统采用的是传统的复床+混床工艺,此工艺是利用离子交换树脂能够从水溶液中吸着某种(类)离子,而把本身所具有的另外一种相同电荷符号的离子等摩尔量地交换到水溶液中去[9]。由于离子交换剂交换容量有限,当交换完毕后,需用带有本身离子的再生剂再生,以恢复其交换功能。因此,这一系统需要消耗大量的酸、碱溶液去再生离子交换树脂,从而产生一定量的酸、碱性废水,污染环境,运行成本较高。

EDI技术的最大特点是用电场和离子膜取代离子交换树脂的化学再生,EDI在运行过程中,树脂分为交换区和新生区,在运行过程中,虽然树脂不断进行离子交换,但电流连续不断的使树脂再生,从而形成了一种动态平衡;EDI模块内将能始终保持一定空间的新生区;这样EDI内的树脂也就不再需要化学药品的再生,且其产水品质也得到了较高的保证。

EDI与混床相比其主要特点如下:

(1)混床运行时间歇式,在运行一段时间后,树脂会被穿透,此时产水率下降,需要对混床进行停机再生。而EDI运行是连续性的,EDI在运行过程中即可实现连续的离子消耗和再生,从而持续不断的进行产水;

(2)EDI系统不需使用酸碱溶液对树脂进行再生,克服了树脂化学再生造成的废水污染;

(3)EDI排放的浓水可直接回到二级反渗透RO前再利用,这样EDI单元可以做到没有废水排放;

(4)EDI无需酸碱再生,使纯水系统设备结构简化,占地面积小,操作简化,运行费用更低。

2 山东潍焦控股集团锅炉补给水全膜法工艺

山东潍焦控股集团现有锅炉配套建设120 t/h的锅炉补给水处理系统,采用全膜法工艺。通过充分论证其一次性投资、运行费用、设备的工艺稳定性,结合带来的环保问题,与其他方案进行了多方位的比较。最后确定选用全膜法工艺。

2.1 主工艺流程

原水→原水箱→原水泵→原水加热器→絮凝剂加药、杀菌剂加药→多介质过滤器→超滤装置→超滤产水箱→一级反渗透给水泵→(还原剂、阻垢剂)→一级保安过滤器→一级加压泵→一级反渗透装置→中间水箱→中间水泵→二级保安过滤器→二级加压泵→二级反渗透装置→淡水箱→淡水泵→EDI保安过滤器→EDI电除盐装置→除盐水箱→除盐水泵→除盐水主管。

一级反渗透浓水汇集,可作为反洗多介质过滤器用。

二级反渗透装置浓水回收至超滤产水箱。

EDI装置浓水回收至中间水箱。

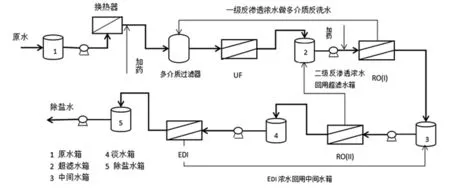

2.2 流程示意图

图3 锅炉补给水全膜法工艺流程

其中,超滤系统采用 44 个膜元件组成的超滤装置,超滤膜选用北京赛诺SMT600-P80中空纤维素膜,出力为 2×100 m3/h。一套装置分两组并联,单组装置分两列布置,膜元件安装在一个框架上,架上配备全部管道及接头,还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件。

反渗透系统采用一、二双级两套反渗透串联装置,均反渗透膜选用美国DOW BW30-400膜,一级反渗透装置正常出力2×74 m3/h,二级反渗透装置正常出力2×67 m3/h。反渗透装置包括2台一级高压泵和2套一级反渗透膜组件,2台二级高压泵和2套二级反渗透膜组件。每套反渗透膜组件为两段排列,第一套共计168支反渗透膜;第二套66支反渗透膜,两套共计132支反渗透膜。

电除盐EDI系统采用 24 个膜块组成的EDI装置,EDI膜选用美国GE E-CEll-3X膜,出力为 2×60 m3/h。一套装置分两组并联,单组装置上下两层布置。

3 展望

全膜法锅炉给水处理工艺,其出水水质稳定优良,完全能满足电厂锅炉补给水水质的要求。与传统的离子交换处理技术相比,全膜法因其独特的技术特点在电厂中应用将会越来越广泛。

随着科技的发展,全膜法工艺也将不断地得到改进,笔者认为主要在以下三个方面:

一是浓水回用,全膜法工艺中,二级反渗透和EDI浓水都能够实现回用,但一级反渗透的浓水,只作为反洗机械过滤器的反洗水,可增加浓水深度处理装置进行再提取,倪国强等[10]提出根据反渗透浓水的特点,可加入阻垢剂,如浓水中某贵重离子含量较高,可对该离子进一步浓缩提纯,再回用反渗透系统,调节浓水和进水比例,达到循环利用;詹金坤[11]还验证了反渗透浓水作为超滤反洗水的可行性,也是一种反渗透浓水利用的新方法。

二是开发新的膜材料,研究开发低压超薄、抗污染、长寿面、易清洗、高截留和高水通量的新型膜材料,从根本上解决全膜法水处理应用中存在的问题;

三是实现“超滤+反渗透+EDI”联用,满足一套设备从进水到出水的一机多功能操作。实现无人值守自动化连续运行。简化操作,提高水利用率。

参考文献

[1]中国产业信息.2017年中国各发电类型发电量、各发电类型发电量占比及各发电类型发电量同比增速分析[EB/OL].[2017-06-15].http://www.chyxx.com/industry/201706/532595.html.

[2]王晓昌,王 锦.混凝一超滤去除腐殖酸的实验研究[J].中国给水排水,2002(3):18-22.

[3]张金宁,王颖颖.膜分离技术在水处理方面的应用及其前景[J].山东化工,2015(44):172-174.

[4]杨 光.电厂水处理中反渗透技术的应用[J].硅谷,2014(23):15-18.

[5]郑 晨,祖学卉.反渗透技术简介与应用分析[J].辽宁化工,2014,43(3):308-311.

[6]渠慧英. EDI技术及其在水处理中的应用[J].内蒙古石油化工,2010(5):103-104.

[7]李 军. EDI技术在锅炉补给水系统中的应用[J].华北电力技术,2007(3):35-38.

[8]彭 柯,何 龙.EDI技术取代复床+混床除盐工艺的应用[J].水处理技术,2011, 37(8):124-126.

[9]黄士萍.水处理技术标准规范与水处理设备操作维护实用手册[M].西安:三秦出版社,2003:788-806.

[10]倪国强,解 田,胡 宏,等.反渗透技术在水处理中的应用进展[J].化工技术与开发,2012,141(10):23-27.

[11]詹金坤.反渗透浓水作为超滤反洗水的探讨[J].电力与电工,2010,30(4):25-27.