中国区域间产业分布的本地市场效应

2018-05-24王柄权郝威亚

岳 芃, 王柄权, 郝威亚

(1.陕西师范大学 新闻与传播学院, 陕西 西安 710119; 2.西北大学 新闻传播学院, 陕西 西安 710127;3.西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710061; 4.中国人民银行 西安分行, 陕西 西安 710075)

目前我国经济社会快速发展,区域间的经济差距也在逐渐扩大,这对促进区域经济协调发展政策的制定提出了严峻挑战。改革开放40年来,中国的产业结构呈现出第二产业产值份额偏高和非农产业向东部地区转移与集聚的特点,同时这也是东、中、西部地区收入差距扩大的主要原因。基于规模报酬不变和比较优势的传统贸易理论指出,资源禀赋的差异对区域间的贸易模式和产业分布起着重要作用并成为经济发展的动力。然而依赖资源禀赋优势发展经济的缺点在于:首先,一个地区的资源要素禀赋会随着开发而不断减少,这一比较优势会逐渐削弱;其次,资源禀赋优势固然可能成为一种向心力,使其在参与区域分工中仍能保住自身的资源密集型产业,但这也同时意味着大量的产业部门将被锁定在产业链的低端,这种高耗能的经济发展方式难以持续。

继传统贸易理论之后,熟悉一般均衡分析框架的理论经济学家克鲁格曼(Krugman)发展出新经济地理学(New Economic Geography,NEG),在解释经济活动的空间分布和区域间贸易时,强调贸易成本与厂商层面的规模收益递增的相互作用对经济活动的空间集聚具有决定性作用。NEG的一个显著的特征是“本地市场效应”。该效应是指在一个规模收益递增和存在贸易成本的世界中,拥有相对较大国内市场需求的国家将成为净出口国[1]。此外,克鲁格曼所指的本地市场效应也描述了这样一种情形:在均衡时,对一种产品拥有较大需求的经济区域将会生产超过自身需求的该产品并向其他区域出口,即一种产品的生产地选址有集中于对该产品拥有较大需求区域的倾向,其目的是节约运输成本和利用规模经济[2-3]。根据本地市场效应可知,一个地区经济发展的动力除了来自于外生的要素禀赋优势外,还来源于内生比较优势,即本地市场效应,可通过培育区域内部的市场以形成具有规模收益递增的规模经济从而涵养本地市场效应,维持各地区经济的持续增长、促进产业升级。因此,本地市场效应具有重要的政策内涵,政府可以通过正确识别产业区位选择的因素(要素禀赋还是本地需求)最大限度地提高资源配置效率,并通过甄别具有本地市场效应的优势产业进行优先发展,以优化资源配置,实现经济的快速发展。因此,从经验研究的角度来看,在我国区域层面上对各行业是否存在本地市场效应进行经验检验具有重要意义。

一、文献综述

自克鲁格曼提出本地市场效应以来,众多研究试图对其进行经验检验,依据其发展脉络可以分为两类。

第一类经验研究基于两国框架,其理论模型中只包含两个国家,并将其直接应用于多国或国内多区域情形的本地市场效应的检验。在该类经验研究中,具有代表性的是戴维斯(Davis)等[4]对经济合作和发展组织(OECD)各国的制造业生产结构的本地市场效应的研究,文中的实证检验方程是对克鲁格曼关于本地市场效应的数理表示的线性近似,并以产出对超常需求的弹性作为本地市场效应的识别标准,若产出对超常需求的弹性大于1,便存在本地市场效应。戴维斯(Davis)等[5]还采用该方法分析了日本19个制造业部门区域间的生产结构,其中有8个制造业部门存在本地市场效应。自此之后,众多研究从不同角度对本地市场效应的检验进行了扩展和修正,如黑德(Head)等[6-7]用变量间的比例值代替绝对值进行实证检研究;特雷弗第(Trionfetti)等[8-9]试图将本地市场效应分解为放大效应和本地偏向效应;克洛泽(Crozet)等[10-11]引入一个产品差异化模型对戴维斯(Davis)等的研究进行了扩展,除去了外部产品部门贸易完全自由的假设,将外部产品部门的冰山贸易成本包含在内。

第二类经验研究基于多国框架,其理论模型描述了N(N>2)个国家之间的贸易。众多学者注意到在两国框架下的经验研究与现实中的多国(或国内多区域)情形不符,如黑德(Head)等[12]发现在现实世界中贸易和集聚都可以发生在多于两个空间单位相互作用的过程中,如果不考虑第三国或多国的影响,检验本地市场效应存在的证据可能是有偏误的。鉴于此,布莱恩(Behrens)等[13-14]建立了一个包含N(N>2)国的理论模型,并推导出了本地市场效应的存在,但同时也指出可能存在如下情况:即便本地需求增加,本地产出增加的份额也可能小于本地需求增加的份额,甚至可能为负,即本地市场阴影,其对此的解释是相比两国的情况,当存在第三国(多国)的影响时,国家作为生产区位的吸引力除了取决于国内市场规模外还取决于与其他国家市场的接近程度和需求即市场准入性。布特求拉德兹(Bourtchouladze)[15]构建了一个适用于多国世界的实证方程并控制了市场准入性的影响,选取欧盟24个制造业部门1979—1999年的数据进行实证分析,研究发现一部分制造业部门确实存在本地市场效应。

国内学者主要基于戴维斯(Davis)等[4]的方法对我国地区间本地市场效应做了大量的经验检验,如张帆等[16]使用1997年我国31个省、直辖市、自治区的投入产出表数据对我国区域间的生产和贸易的本地市场效应进行研究,发现我国区域间的生产和贸易存在显著的本地市场效应。范剑勇[17]使用我国1997年区域间投入产出表数据,证实了我国区域间产业分布本地市场效应的存在。颜银根[19]使用我国2002年30个省、直辖市、自治区(不含西藏)的投入产出表数据对我国全行业本地市场效应进行检验,发现42个行业中有11个行业存在本地市场效应。冯伟[20]使用同样的方法和分省各行业的产值和销售数据研究发现,省际层面上我国产业发展不存在本地市场效应,细化的分省层面上存在本地市场效应,但具有行业和地区选择性。钱学锋[21]在研究我国与国外贸易中的本地市场效应时考虑了外部市场准入性,其在布特求拉德兹(Bourtchouladze)[15]的研究基础上引入本地市场效应的多国(国家数大于2)分析框架,并应用中国与14个主要贸易伙伴国际标准产业分类(ISIC)两位数制造业的贸易和产出数据,在分别控制外部市场准入效应和国内需求偏向后都发现中国制造业本地市场效应的存在。然而,目前针对国内区域层面的本地市场效应的研究都是基于两国框架,其与现实的多区域存在不符,同时在没有考虑外部市场准入性的情况下对本地市场效应的识别存在偏误。此外,国内区域层面的研究没有考虑国内区域间贸易和国际间贸易的差异,而国内区域间贸易具有区别于国际贸易的两个属性:较高的贸易自由度和更加均匀的空间单元。针对国内区域层面的本地市场效应的经验检验必须考虑这些差异。

鉴于现有经验研究的不足,本文借鉴布特求拉德兹(Bourtchouladze)[15]的多国分析框架对我国区域间的本地市场效应进行重新检验。和以往对国内区域间本地市场效应的经验研究文献相比,本文的边际贡献如下:第一,首次基于多国框架对我国区域间贸易的本地市场效应进行经验研究;第二,国际上鲜有基于多国框架对一国内区域间贸易的本地市场效应研究的文献,本文的研究将丰富这方面的实证研究案例。

二、本地产出份额的分解

本地市场效应与产业布局理论中的市场学派密切相关。产业布局理论的市场学派认为,成本因素虽然是决定产业布局的一个原因,但成本最低并不意味着企业利润最大,除了生产和运输成本等因素之外,本地市场状况也是影响商品价格和产业分布格局的关键因素。具体而言,在存在报酬递增和贸易成本的假定下,本地市场对产品的需求是产业布局的重要决定因素之一。本文基于这一思想,着重考察中国区域间产业分布的本地市场效应是否存在,即观察当地市场对产品需求份额的不同是否显著影响相关产业的发展和布局。

(一)模型假设

本研究借鉴布莱恩(Behrens)等[13-15]的N国模型,假设国内存在N个区域并由i(i=1,2,…,N)标记;厂商生产使用唯一的生产要素劳动(L);经济中共有两个部门:制造业部门(D)和农业部门(H);在农业部门中一单位劳动投入对应一单位同质产出,在该部门处于完全竞争状态,无贸易成本并且规模报酬不变;而制造业部门则存在D-S垄断竞争,各厂商施行产品差异化策略且规模收益递增。对所有工业产品而言,整个部门的技术水平一致,c=F+am·L为该部门的成本函数,F和am分别表示不变的固定成本和边际成本。与农产品不同的是,区域间工业产品的贸易存在冰山交易成本,即从i地区向j地区运输τij>1单位的产品,只有1单位的产品能到达j地区。此外,假定贸易成本对称且区域内贸易无成本,即τij=τji,τii=1。

在需求方面,假定各区域的全部消费者的偏好无差异且由柯布-道格拉斯效用函数表示:

(1)

(二)市场均衡的实现

(2)

(3)

厂商能自由进入与退出导致厂商的利润为0和各厂商的同质性,所以各厂商的均衡产量为

(4)

(5)

结合式(2)和式(3)以及厂商的均衡利润为0,可得支出和劳动收入相等Ei=Li,因此,市场出清条件式(5)可以改写为

(6)

(7)

布莱恩(Behrens)等[13]证明市场出清条件式(7)可以写成矩阵形式:

Φdiag(Φsn)-1sE=1

(8)

sn=[(diag(Φ)-11)Φ]-1sE

(9)

根据式(9),对某个区域i而言,厂商占比与支出占比的关系可表示为

(10)

其中,fij为φij的协因子,布莱恩(Behrens)等[13]指出式(10)所表示的sni和sEi之间的线性关系在任何稳定的内部均衡解处都成立。

(三)本地产出份额的分解及实证模型

将式(9)应用于k行业有

(11)

(12)

(13)

等式右边第一项为区域内需求对本区域产出份额的影响,第二项为其他区域对本区域产出份额影响的总和,即布特求拉德兹(Bourtchouladze)[15]定义的外部市场准入性:

(14)

据此,本文构建的多区域本地市场效应实证检验模型为

(15)

(16)

(17)

三、实证结果及分析

(一)数据来源与数据处理

表1 引力方程回归结果

注:括号中是回归系数标准差,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

(二)估计引力方程

(三)本地市场效应检验

1.总体回归结果

利用式(15)对17个行业进行总体估计的结果在见表2,总体估计能够增加样本的观测数量,并判断各行业总体上是否存在本地市场效应。总体回归分别采用OLS和行业固定效应的LSDV进行估计,并采用FMA1和FMA2两种替代的指标衡量市场准入性。从表2中可以看出4个回归结果中需求份额sE的系数都显著小于1,说明我国各行业从总体上看并不存在本地市场效应,这与已有的文献[16-17]并不一致。同时,市场准入效应的影响方向并不确定。对于市场准入性而言,回归(1)和回归(3)的系数并不显著,而在回归(2)和回归(4)中显著为负,说明对于国内各区域而言,外部市场需求对本地产出份额的影响为负,其他区域需求的增加会减少本地产出的份额。虽然对各行业总体进行估计的结果表明我国各区域间并不存在本地市场效应,但是这只表明一种整体倾向,并不能反映各行业的本地市场效应的差异,也不能为各区域识别存在本地市场效应的行业提供参考,因此分行业对本地市场效应进行估计具有现实意义。

表2 行业总体检验结果

注:括号中是回归系数标准差,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

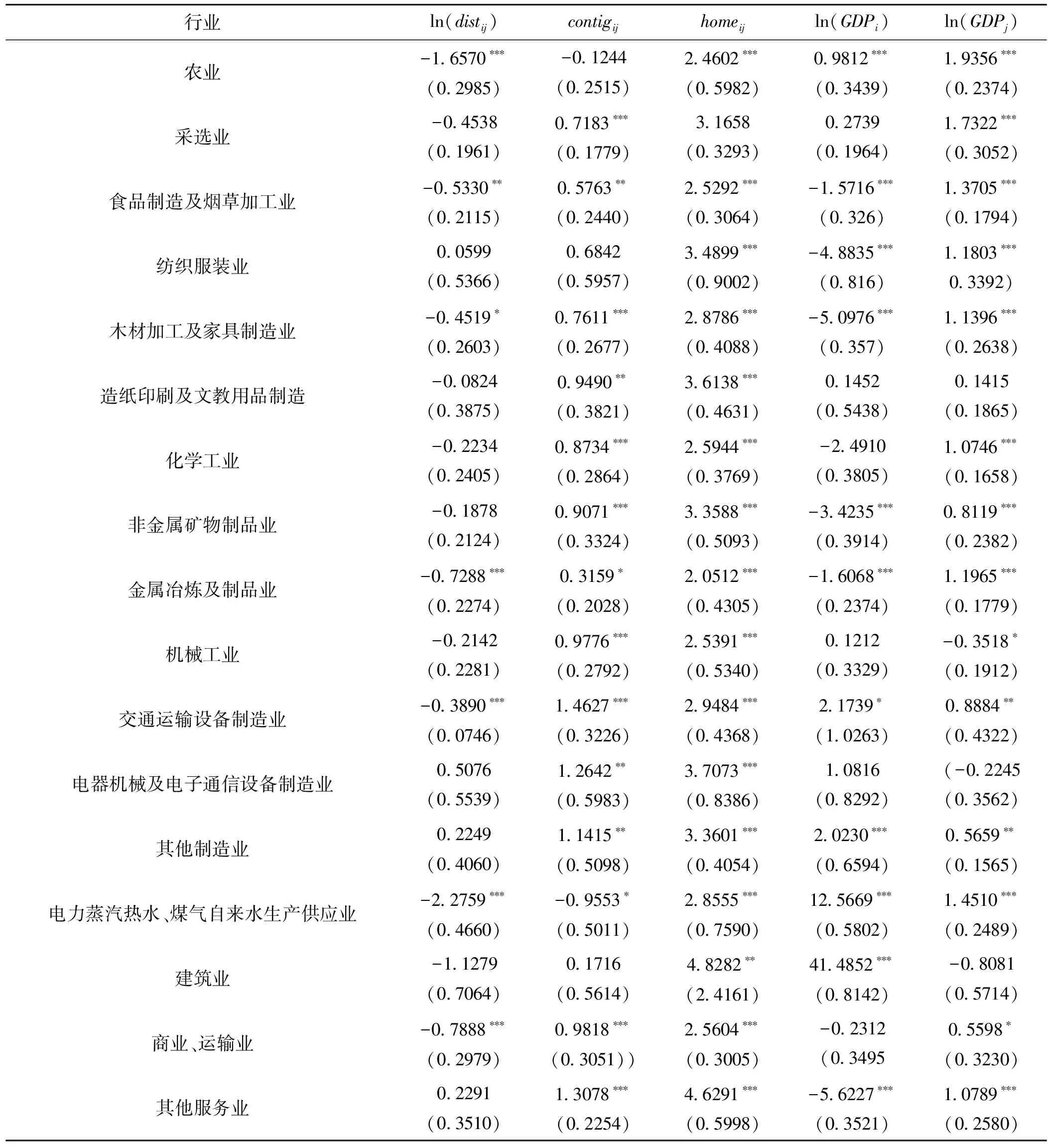

2.分行业回归结果

为了在多国框架下考查国内各行业的本地市场效应,本文应用式(15)分别对17个行业进行估计,检验结果见表3。从中可以看出,在以FMA1衡量市场准入性的回归(1)中,有6个行业的市场需求份额的系数显著大于1,即这6个行业存在本地市场效应,分别是食品制造及烟草加工业、非金属矿物制品业、交通运输设备制造业、电器机械及电子通信设备制造业、其他设备制造业、电力蒸汽热水煤气自来水生产供应业;有11个行业的市场需求份额的系数显著小于1,说明这11个行业不存在本地市场效应,分别是农业、采掘业、纺织服装业、木材加工及家具制造业、造纸印刷及文教用品制造业、化学工业、金属冶炼及制品业、机械工业、建筑业、商业运输业、其他服务业。在以FMA2衡量市场准入性的回归(2)中,其结果与回归(1)保持一致,在回归(1)中表现出本地市场效应的行业在回归(2)中仍然表现出本地市场效应,说明本文的结果具有稳健性。此外,在回归结果中可以看出对于市场准入性而言,不论是FMA1还是FMA2的系数在行业间的大小和影响方向都存在差异,这与布特求拉德兹(Bourtchouladze)等[15,21]的实证结果类似。但和上述经验研究中的国家间市场准入性具有显著影响不同的是,此处国内各区域间市场准入性的系数并不显著,说明在国内区域间市场准入性对国内各区域的产出份额的影响小于国际间市场准入性的影响。对于该结果本文的解释为:国内区域间的贸易壁垒远小于国际间的贸易壁垒即存在较高的贸易自由度,因此外部市场准入性的影响较小。

表3 分行业检验结果

注:括号中是回归系数标准差,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

综上所述,对我国17个行业的本地市场效应的实证分析中,6个行业的本地市场效应显著,其余的11个行业则无本地市场效应。可能正是由于不存在本地市场效应的行业的占比较大,所以从总体上看,各行业不存在本地市场效应,恰如表2中的总体回归结果。

为进一步理解本地市场效应突出的行业在8个区域的表现,本文采用空间基尼系数考查各行业在不同区域的集聚情况,结果见表4。从中可以看出,对比其他行业,本地市场不明显的行业即食品制造及烟草加工业,非金属矿物制品业,交通运输设备制造业,电器机械及电子通信设备制造业,其他制造业,电力蒸汽热水、煤气自来水生产供应业的空间基尼系数在大部分地区都大于0.5,即这些行业存在显著的空间集聚现象。

表4 产业的区域集聚度(空间基尼系数)

注:表中的地区分类与投入产出表中的地区分类一致。

表5 总体行业的稳健性检验结果

注:括号中是回归系数标准差,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

本文认为,产业的空间集聚现象与本地市场效应密切相关。因此,培育当地市场、涵养本地市场效应明显的行业,可以提高相关产业在当地空间上集聚的可能性,从而可以通过积极甄别并培育本地市场效应显著的行业,促进产业集聚和发展。

(四)稳健性检验

表6 分行业的稳健性检验结果

注:括号中是回归系数标准差,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

同样地,先对各行业总体进行回归然后对细分行业回归。总体行业的稳健性检验结果(见表5)显示,FSE的系数显著小于1,即考虑到联立性后从总体上各行业同样未表现出本地市场效应。此外,外部市场准入性的系数在回归(1)和回归(2)中是显著为正的,市场准入性越高,说明区域间贸易自由度越大,越能促进区域间贸易的增长。但和最终需求份额的系数相比较,外部市场准入性对产出份额的影响较小,这也反映了国内区域间贸易相对于国际间贸易具有更高的自由度,因而区域间的外部市场准入性相对于本地需求份额的影响较弱。分行业的稳健性检验结果(见表6)表现出本地市场效应的行业增加了化学工业、机械工业和其他服务业,而非金属矿物制品业不再表现出本地市场效应。综上所述,在考虑联立性后,各行业总体上不存在本地市场效应,且各细分行业的结果没有受到显著的影响。因此联立性并不是一个严重的问题,本文的结果是稳健的。

四、结论及政策启示

本文采用我国区域间投入产出表数据,应用多国分析框架对我国区域间的本地市场效应进行实证研究,考虑了在多区域情况下第三国需求的影响即外部市场准入性。相对于两国框架下对我国区域间本地市场效应的经验研究,本文结论有所不同的是我国各行业从整体上并未表现出本地市场效应,而在对细分行业进行研究后发现,17个行业中有6个行业表现出本地市场效应,因此从跨区域的角度看,本地市场效应对中国的行业间生产和贸易的类型起着显著影响作用。此外,和国家间的贸易一样,外部市场准入性的影响方向和强度依行业而异,但不同的是区域间的外部市场准入性的重要性要小于国际间贸易的市场准入性。

根据实证分析结果,本研究也为我国各区域制定有效的发展政策以缩小地区差距提供了一种新思路,即政府在制定区域发展政策时,要正确识别影响各产业区位选择的因素。政府应当区分各产业集聚的主导因素是要素禀赋还是本地市场规模,而采取不同的政策选择。特别是,中西部地区除了发展传统基于资源禀赋比较优势的产业外,还必须注意培育区域内市场以涵养本地市场效应,并仔细甄别具有本地市场效应的产业予以重点发展,对资源进行优化配置,借助本地市场效应引导产业在本地集聚以提高区域内产业的竞争力,进而促进我国各区域间的平衡发展,缩小地区间收入差距。

[参考文献]

[1] KRUGMAN P. Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade[J]. American Economic Review, 1980, 70(5): 950-959.

[2] KRUGMAN P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499.

[3] KRUGMAN P. Geography and Trade[M]. Cambridge: MIT Press, 1991.

[4] DAVIS D, WEINSTEIN D. Does Economic Geography Matter for International Specialization?[R]. NBER Working Papers, 1996: 5706.

[5] DAVIS D, WEINSTEIN D. Economic Geography and Regional Production Structure: An Empirical Investigation[J]. European Economic Review, 1999, 43(2): 379-407.

[6] HEAD K, RIES J. Increasing Returns Versus National Product Differentiation as an Explanation for the Pattern of US-Canada Trade[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 858-876.

[7] HELPMAN E, KRUGMAN P. Market Structure and Foreign Trade[M]. Cambridge: MIT Press, 1985.

[8] TRIONFETTI F. Using Home-biased Demand to Test Trade Theories[J]. Review of World Economics, 2001, 137(3): 404-426.

[9] BRULHART M, TRIONFETTI F. A Test of Trade Theories When Expenditureis Home Based[J]. European Economic Review, 2009, 53(7): 830-845.

[10] CROZET M, TRIONFETTI F. Trade Costs and the Home Market Effect[J]. Journal of International Economics, 2008, 76(2): 309-321.

[11] ARMINGTON P S. A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production[J]. IMF Economic Review, 1969, 16(1): 159-178.

[12] HEAD K, MAYER T. The Empirics of Agglomeration and Trade[M]∥Handbook of Regional and Urban Economics. North-Holland: North-Holland Press, 2004: 2609-2669.

[13] BEHRENS K, LAMORGESE A R, OTTAVIANO G, et al. Testing the′Home Market Effects′ in A Multi-country World: A Theory-based Approach[R]. CEPR Discussion Paper, 2004: 4468.

[14] SIIDEKUM J. Identifying the Dynamic Home Market Effect in a Three-country Model[J]. Journal of Economics, 2007, 92(3): 209-228.

[15] BOURTCHOULADZE N. Home Market Effect Hypothesis in a Multi-country World[R]. HEI Working Paper, 2007.

[16] 张帆, 潘佐红. 本土市场效应及其对中国省间生产和贸易的影响[J]. 经济学(季刊), 2006(2): 307-328.

[17] 范剑勇, 谢强强. 地区间产业分布的本地市场效应及其区域协调发展的启示[J]. 经济研究, 2010(4): 107-119.

[18] DAVIS D, WEINSTEIN D. Market Access, Economic Geography and Comparative Advantage: An Empirical Test[J]. Journal of International Economics, 2003, 59(1): 1-23.

[19] 颜银根. 中国全行业本地市场效应实证研究: 从新经济地理角度诠释扩大内需[J]. 上海财经大学学报, 2010(3): 60-66.

[20] 冯伟, 徐康宁. 产业发展中的本地市场效应——基于我国2004—2009年面板数据的实证[J]. 经济评论, 2012(2): 62-70.

[21] 钱学锋, 黄云湖. 中国制造业本地市场效应再估计: 基于多国模型框架的分析[J]. 世界经济, 2013(6): 59-78.

[22] REDDING S, VENABLES A J. Economic Geography and International Inequality[J]. Journal of International Economics, 2004, 62(1): 53-82.