抗战与华南日本经济团体的蜕变

2018-05-23张传宇

张传宇

作为日本经济史研究的重要环节,被视为企业与市场间媒介的商工会议所,持续受到日本学术界的关注,近年来其研究范围已扩展到日本殖民地与中国大陆。其中关于抗战时期商工会议所的性质问题,正如日本学者自述,因日本的战时动员体制不囿于其本土,故只有将视野置于“大东亚共荣圈”范围内,方可获得切实的验证。而较为有效的研究途径,则是将日本本土以外的各个商工会议所进行横向比较,并归纳其共通性。为此,日本学术界已进行了大量的共同研究工作,然而其成果却难称完善。始终未予克服的重大缺陷是,因研究地域过分偏重于华北与华东,造成研究视野的长期狭隘化。此外,除寻求抗战时期日本在华商工会议所的时代共性外,对于各地“特性”的相对忽视,也堪称遗憾。

鉴于先行研究中的业绩与不足,本文拟择取华南地区的贸易中心广州,以“广东日本商工会议所”(除可能造成混淆的场合外,下文简称“商工会议所”)为例,主要通过探讨太平洋战争爆发前后其财务与事务的展开状况,揭示战争的过程如何逐步改变了华南地域日本商工会议所的性质。进而讨论广东日本商工会议所的特殊性问题。

至于商工会议所与广州的经济统制机构、广州市商会,以及1943年后与“全国商业统制总会广东分会”间的关系等问题,限于篇幅,本文不予涉及,拟于日后另辟专文进行研究。

一、商工会议所的设立与重设

近代日本居留民自清末起开始在广州活动,至抗战爆发前夕形成了拥有500余人口的居留民群体,聚居于沙面租界。1937年3月19日,广州的主要日商代表发起“广东日本商工会议所创立总会”,并一致通过商工会议所章程。此后,商工会议所于4月1日正式宣告成立。

但是,商工会议所从创立之初即面临着严峻的财政问题。经日本驻广东总领事(以下简称“总领事”)向外务省陈情后,仅获每月补助100日元。对于商工会议所而言,这笔经费无异于雪中送炭,但与其最初的期望尚有相当距离。而这也从侧面说明,与天津、上海等地创立较早、影响较大的商工会议所相比,抗战爆发前夕,广州在日本的对华经济布局当中处于边缘地位。同年7月抗战爆发。8月中旬全体广州日本居留民奉命撤离,商工会议所亦随之中止了一切活动。

1938年10月广州沦陷。进入1939年,广州日本居留民与日本企业的数量都发生了急速增长。有鉴于此,广州日本官民当中普遍出现了重设商工会议所的意向。1940年1月8日总领事馆颁布了《广东日本商工会议所规则》。它是商工会议所的“基本法”,有关人员在此基础上草拟出具体章程。按其规定,商工会议所除在工商业领域进行自治外,还将成为附属于总领事馆的咨询及调研机构,且在规章制度、收支决算、人事任免、事业兴废等各方面均受后者全面挟制。与此同时,商工会议所按照行业门类,将其成员划分为5大部,并分别设立了部会。这就使商工会议所具备了经济统制团体的外观,为日后与当地统制机构间进行深入协作乃至于融合铺设了条件。因尚处于筹设阶段,与天津、上海等地相比,商工会议所既无有组织的“抗争”,亦无与当局“谈判”的实力。故商工会议所自筹备重设阶段起,已被定义为总领事馆的附属团体,商工会议所的重设与其自主性的丧失是同步的。

1940年3月1日商工会议所正式重设。

二、重设后的财务状况

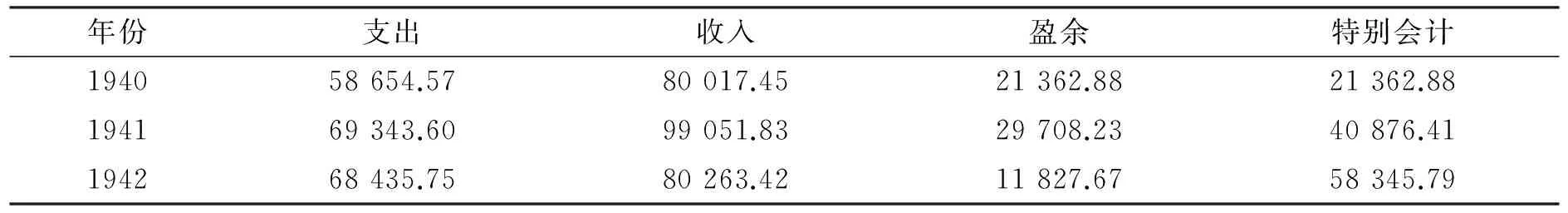

在商工会议所重设之初,共有法人会员115个,个人会员597人。在太平洋战争爆发后的1942年12月,尚存法人会员118个,个人会员453人。这说明日军对东南亚展开的攻势,并未使广州大中型日本企业产生动摇。庞大且稳定的会员规模,为商工会议所提供了可观的经费收入。通过整理和分析其间商工会议所的收支决算情况,可以窥见其运作概要。

由表1可知,商工会议所重设后,直至太平洋战争爆发初期,始终保持高额盈余,“特别会计”经费不断累积。但战时商工会议所的巨额盈余,很快被挪用为维持日伪占领体制或支持日军侵略行为的资金来源。如1941年度的支出主要用于:为广州汪伪当局主办“东亚新闻记者大会”捐款15 000日元;为支持日军发动太平洋战争而花费2 200日元印制《马来语入门》;为慰问日军“河崎

表1 1940—1942年度广东日本商工会议所收支一览表* “特别会计”收入除包含本年度“一般会计”的盈余外,还包括各类捐款、银行利息、上年度结余等项目。而“特别会计”金额逐年增加的主要原因,应源自上年度盈余。 (单位:日元)

资料来源:広東日本商工会議所:《昭和十六年度事業概要》,广州:広東日本商工会議所1942年版,第6—7頁。ACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050437100(第0131画像目から第0133画像目まで,第0135画像目から第0137画像目まで),広東商工会議所事業概要報告ノ件(外務省外交史料館)。

部队”伤兵而花费1 000日元购置电唱机及其他物资等。此类花销共计26 582.21日元。1942年度的支出则完全倒向支持战争。例如:为派遣商工会议所的关口主事前往东南亚视察而花费1 000日元;购买“大东亚战争”国库债券花费980日元;为日军伤兵开凿温泉花费4 280日元;此外还有招待日军医疗队并为其购买慰问袋、资助广东日本陆军特务机关指定之文艺团体等事由,皆属此类。

三、1941年度事务分析

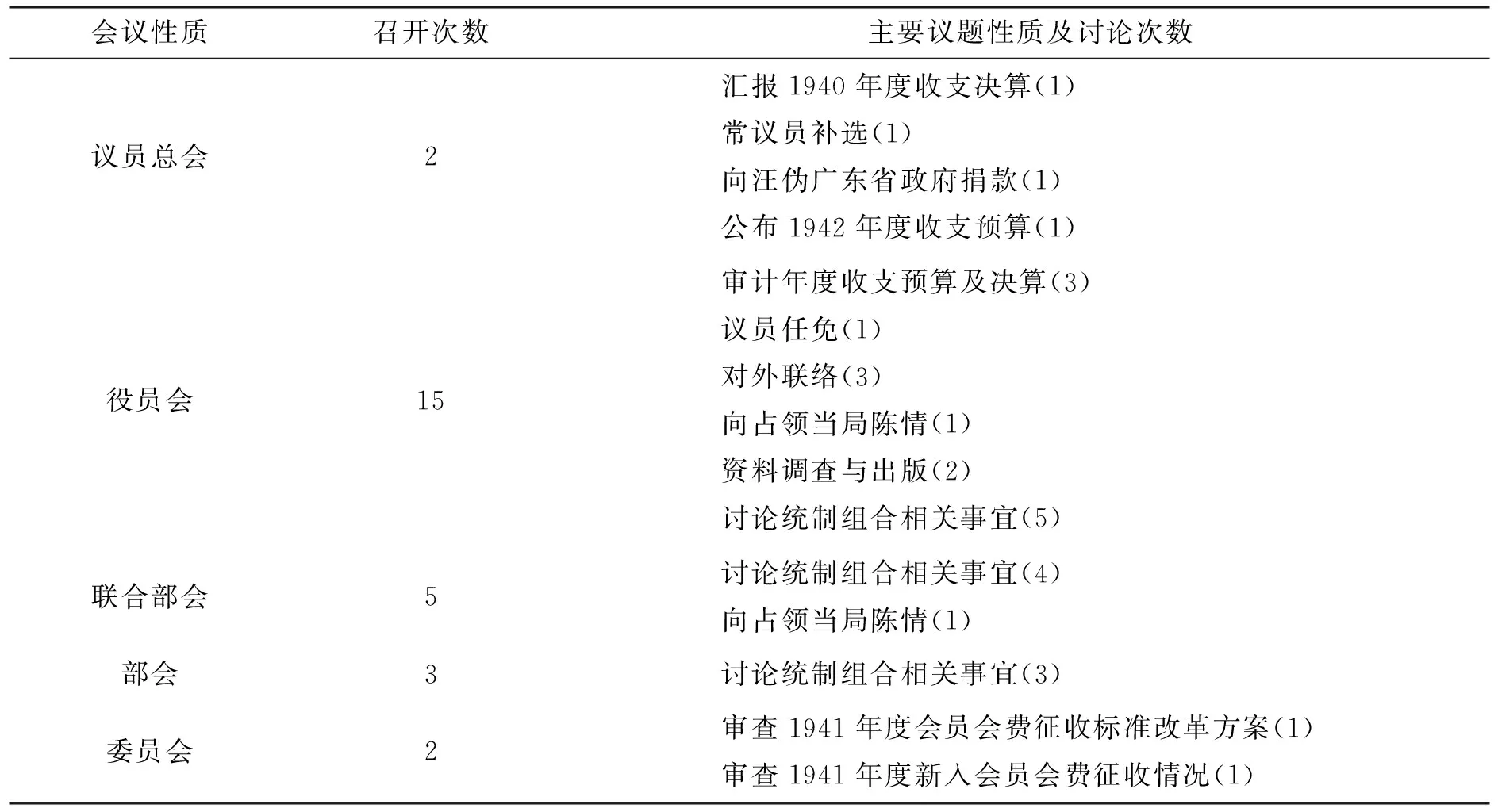

除去为占领当局和日军提供资金外,战时商工会议所的主要活动并不在于直接扶植日本工商企业,而是在战时统制经济的束缚之下,通过配合占领当局的要求,多方寻找贸易活路。1941年底太平洋战争爆发,在此前后,商工会议所的外部环境面临巨变。该时期商工会议所的事务状况,可从1941年度召开的各类会议议题当中获得一定了解,详情如表2所示。

从表2可知,除财务问题外,1941年度商工会议所各类会议的主要议题包括:统制组合、对外联络、资料调查与出版。

最重要的议题是统制组合问题,共被提出12次之多,并成为部会和联合部会的主要讨论对象。其内容则多为接受各类统制组合的请愿,或协助新设物资统制机构。如1941年12月,广州出现了新的物资统制机构“广东物资输移入配给组合联合会”(下文简称“联合会”),与之“一心同体”的商工会议所将事务室划出一半充作“联合会”事务局,以便彼此在调研及处理日常事务时能够迅速有效地进行协作。此后,商工会议所便成为“联合会”的重要议事场所。故而,商工会议所在太平洋战争爆发后,加强了对本地统制机构的扶持,并开启了与之融合的进程。这也为其于1942年初进行更加深入的统制化改组埋下了伏笔。

表2 1941年度广东日本商工会议所会议召集情况* 括号中数字为同类议题的讨论次数。所有5次联合部会都是由贸易部与商业部合办。委员会指“会费查定委员会”。

资料来源:広東日本商工会議所:《昭和十六年度事業概要》,第8—11頁。

再者,对外联络亦是其重要议题之一。此时商工会议所主要的对外联络事宜有:第一,商讨加入台湾商工会议所,此后果真如其所愿地加盟为后者成员。广东日本商工会议所之所以自愿成为台湾商工会议所的下属团体展开活动,无疑是台湾对广州经济巨大影响力的直接反映。第二,与香港日本商工会议所发展关系。1940年后,因日本对英美关系的持续恶化,部分在港日本人陷于破产,为生活所迫而前往广州暂避,香港日本商工会议所在开展对华业务方面越发表现出对广州的重视。穗港两地商工会议所间的特殊密切关联,一直延续到太平洋战争爆发后。总之,商工会议所重设后,通过与台湾及香港的日本商工会议所加强联系,尝试恢复抗战前既存的日穗间贸易渠道。而由以上对外联络范围所确定的相位,恰可凸显出太平洋战争爆发前夕,广东日本商工会议所在泛华南地区的活动区域及影响力。

此外,资料调查与出版亦可显现商工会议所在太平洋战争背景下的作用及性质。太平洋战争爆发之初,商工会议所于1941年12月22日受命搜集所谓“南方关系资料”,并在1942年1月28日印刷《南方产业一览表》以纪念日军攻占香港。《南方产业一览表》实为“大东亚共荣圈”内各地区产业状况一览表,故在其出版后,随着日军占领地域的扩大,商工会议所不断收到来自东南亚各地的申请,希望获取该表以为参考,对类此要求商工会议所表示将一律免费提供。并且,为配合日军在东南亚的行动,商工会议所还紧急印制了14 000册由广东南洋会编写的《马来语入门》,免费提供给日本各有关方面使用,并因此获得某日军兵团长发来的感谢状。

四、1942年度事务分析

1942年度商工会议所事务状况的特征是,太平洋战争爆发前的主要活动得以继续推进,但其重心或性质却发生了深刻变化。以下就其主要事务分别进行讨论。

(一)协助占领当局重构太平洋战争下的广州统制经济体系

(1)合并同类统制组合。

例如筹设“广东日本人小卖商组合总合会”(下文简称“总合会”)。太平洋战争爆发后,广州的零售行业最先成为整顿的对象。当时日本的零售商分布于16个统制组合中,但随着1942年下半年起,广州的海运及物资供给愈发艰难,上述16个统制组合遂于1942年12月24日成立“总合会”,并强调要通过设立“金融部”来解决日本零售商急需的融资问题。占领当局则顺势要求“总合会”担负起协定售价、调查市价等职责,并指定商工会议所副会头冈本矶太郎担任“总合会”会长。显然,总领事馆此时仍无意直接插手,故将“总合会”置于商工会议所的监管之下,自己则间接操纵之。1943年1月9日“总合会”设立于商工会议所会议室内,1月18日其金融部事务所设置在商工会议所的议员俱乐部。为扶持“总合会”的发展,商工会议所还为其提供了1 350日元奖励金。

(2)配合占领当局推行物价统制政策。

为贯彻占领当局颁布的限价法令《暴利行为取缔规则》,1942年4月9日起商工会议所接连召集全体会员参加恳谈会,学习法令精神。4月15日,印发《暴利行为取缔规则解说》3 000册分发给会员。随后,自5月11日起,商工会议所内开始设置“物价评定委员会”,其作用是在各类统制组合向总领事馆警察提交物价清单前,对定价进行预审。为贯彻上述政策,商工会议所还于8月1日就物价问题与广州市商会进行了磋商。

(3)应对日汪经济合作中汪伪方面的金融与税收改革。

首先,在金融改革方面,汪伪政府欲通过发行储备券,逐步取代法币、军票及广东本地货币。故商工会议所于1942年8月14日警示广州日本商人不得拒收储备券,并将样本寄送给各统制组合负责人,令其在下属成员中传阅。随后更邀集各零售业组合代表召开协议会,制作军票与储备券物价对照表,并于9月22日函告所有会员必须遵照该表进行定价。至10月2日,商工会议所又印制了军票与储备券兑换一览表2 000张,并于1943年3月加印5 000张。其次,太平洋战争爆发后,汪伪中央及地方政府都曾尝试进行关税改革。对于汪伪中央政府的法令,商工会议所自8月至10月接连召开5次会议进行商讨,其重视与谨慎之态不言而喻。而在面对汪伪广东省政府主持的税率改革问题时,商工会议所秉承总领事馆的命令,直接向当地日本企业广泛征求意见。并于1943年3月3日,将意见报告书交付总领事馆审议。可以推测,日商的意见至少将在广州地方层面产生一定影响。

通过上述解读,可见太平洋战争爆发后,商工会议所在广州各类统制组合的合并、限价法令推行,以及日汪经济合作过程中,都扮演了不可或缺的“中间人”角色。

(二)对外联络范围膨胀

在日军战局尚称顺遂的1942年,商工会议所的对外商业照会数量出现了爆发式增长,达到数十起。在其联络对象当中,日本本土各地企业或商业团体占绝大多数,此外甚至与朝鲜殖民地的日本企业间也建立了联系。而对于日本在华占领地,商工会议所除与较近的厦门有所往来外,“中支那军票交换用物资配给组合”曾派遣常任委员会理事小堀氏来到广州,就物资交流问题与商工会议所部分议员进行了商谈。此外如表3所示,济南日本商工会议所曾委托广东日本商工会议所就广州物价问题进行了多种调查,显示出二者间开展贸易的强烈动机。因而,此时商工会议所在中国沦陷区的联络触角,实已囊括华南、华中、华东与华北。与此同时,商工会议所认为,太平洋战争中的广州外贸,仍须立足于对港关系基础上,因此特别关注穗港间贸易。当香港筹设贸易统制机构之际,商工会议所派遣其理事平野健赴港协助办理,以谋求未来在两地乃至两机构间构筑更为密切的关系。总而言之,在太平洋战争爆发之初,商工会议所一度尝试打通与日本本土、殖民地、占领地间的一切贸易渠道。

有趣的是,无论日本本土、殖民地,还是在华占领地的日本企业或商业团体,都试图主动与商工会议所建立联系,表现出对广州乃至华南贸易的浓厚兴趣。如在1942年度,仅广东日本商工会议所收到来自其他日本商工会议所的信件就多达630封。反之,由其主动发往外界的信件极少,有记录的照会对象仅为香港而已。可见,在各地日本商业团体关注发展华南贸易之际,商工会议所却把未来寄托在了对港贸易上。无论如何,在日本的战争全局当中,广州一时充当起联结日军南北占领地的商业枢纽,完全扭转了抗战前被边缘化的贸易地位。

(三)调查活动数量剧增

太平洋战争爆发后,广州的“三省联络会议”决定新设综合性经济调查机构“广东联合调查委员会”,并要求商工会议所负责其中的贸易与商业领域,具体事务由三井物产牵头,三菱商事、福大公司与大仓商事共同参与。随后商工会议所于1942年8月19日起,受命调查广东省内土产物资的生产与交流、走私贸易、重要物资消费、广东各地物价、敌国财产等情况。但在此前后,商工会议所还进行了规模庞大的经济类调查,具体情况如表3所示:

虽然商工会议所自重设起就被赋予商业调研之责,但表3则证明,其着手进行大规模调查活动的时间,实际上始于太平洋战争爆发后。主要的调查项目包括:广州市面数百种批发、零售及生活必需品的价格走势;日本居留民的生计状况;广州的外贸及产业情况等。其中尤须注意的两点问题是:第一,在全部24项调查当中,由其主动发起的调查占15项,其余9项属于受托调查。在后者的委托方中,来自官方者共有3项,而来自民间者则多达6项。这充分说明,战时商工会议所的调查活动,是以主动调查为主,接受民间委托为辅,执行的官方指令只占极少数。第二,有数种关于东南亚地区经济及其与广州贸易关系的调查。若回顾前文,综合1942年度商工会议所派遣专员赴东南亚视察等情况,可以推断,随着太平洋战争初期东南亚各地相继被日军攻占,自广州沦陷起就陷入隔绝的南洋贸易,似乎一度迎来了重启的转机。

表3 广东日本商工会议所的调查活动* 为便于理解,凡资料原文中用“广东”指代“广州”处,皆译为“广州”。其余内容维持原文称谓,如“南支”指华南,“南方”指东南亚地区,“在留邦人”指广州日本居留民。

资料来源:JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050437100(第0119画像目から第0122画像目まで、第0125画像目から第0126画像目まで)、広東商工会議所事業概要報告ノ件(外務省外交史料館)。

五、战争末期的“形骸化”趋势

进入1944年,随着日军在太平洋战场节节败退,广州的战略地位再次从开拓南洋市场的前哨、联结大陆与南洋市场的中介,退缩为日军在华南的后方兵站与战略物资供应地。在此前提下,商工会议所自年初起即将工作重点限定为“确立现地自给自足体制”,及提供“时局所需物资”。不过,在广州统制经济不断趋紧、日伪双方统制机构逐渐合流的背景下,商工会议所筹划之一切事务,除依赖统制机构的协助外,根本无法自行实施。

该时期商工会议所的主要活动仍是定期进行物价调查。除此之外,起初还保持了对各类统制组合的监督权,如出席其例会等。但这种情况在年中出现了转折。因物价失控,广州自1944年8月1日起废除了限价政策,此后各统制组合须在商工会议所的监督下自主定价。但物价的涨势绝非商工会议所能够抑制,总领事馆于是不得不将其抛开,通过颁布行政命令亲自进行干预。如此一来,商工会议所除充当经济调查机构外,对统制组合及工商企业的监督权力亦遭剥夺。

结 论

商工会议所于1937年初设时,其性质是基于实际需要而自发组建的日本民间工商业团体。但在业务尚未展开之际,即因抗战爆发而中止活动。广州沦陷后,商工会议所自筹设起即深受总领事馆的干预,故其性质逐渐发生蜕变。

首先在财务方面,商工会议所在抗战爆发前无法自立,只能依赖外务省的补助金。广州沦陷后,随着日本企业与人员大量涌入,商工会议所在重设时已能自行筹集大量资金,并滚存大额盈余。但财务的自立与会务自主性的缺失形成矛盾。在占领当局的授意下,其财务盈余主要用来维持当地统制经济体制,并通过各种形式支援日军的战争行为。

其次在事务方面,抗战爆发前商工会议所的活动未曾真正展开。至其重设后,事务重心集中在维持并监管统制组合、恢复并扩大战前对外联络渠道、搜集并出版与广东及东南亚相关的经济资料等方面。至太平洋战争全面爆发后,其所涉事务在扭曲中迅速膨胀,与此同时,广州在日本战争全局中的经济地位急剧攀升。1944年后,随着广州物价秩序的崩溃,工商行业及统制组合的运营陷入混乱,商工会议所软弱的监督权力最终被占领当局接收,其自身事务则趋于空洞化。

此外,广东日本商工会议所在同时代的同类团体当中,具备两大特殊性。一是先天不足所造成的软弱性。和其他中国大陆日本商工会议所相比,广东日本商工会议所成立较晚,且以中小企业为主,缺乏形成“传统”与“影响力”的前提。而重设后又迅即被总领事馆操控。这就使之与天津、上海等地相比,在与占领当局的交涉中,“抗议”的能力与意愿低下,经常以顺从的姿态出现。二是地缘特殊性。在广州沦陷后,由于珠三角沦陷区地域狭小,无法自给自足。商工会议所重设于这种环境之下,其生存策略只有因地制宜:一方面积极谋求与统制机构进行协作,甚至不惜牺牲自身的部分组织与业务;另一方面作为位于中国大陆最南端的沿海商工会议所,在与日本的本土、殖民地、大陆及东南亚占领地间构筑起广泛的商业网络,寻找战时贸易的新出路。故太平洋战争初期日军的胜利对其影响极为显著,但这种利好的前景很快又因日军作战失利而消散。