产业园空间组织研究进展

2018-05-22李东和刘甦孔亚暐

李东和,刘甦,孔亚暐

(山东建筑大学 建筑城规学院,山东 济南250101)

0 引言

作为产业的空间载体,“产业园”的概念逐渐形成,即通过园区规划的组织形式,利用建筑的聚集效应,实现产业的多样化与相互协作[1]。联合国环境规划署(UNEP)认为,园区是在一大片土地上集聚若干产业或企业的区域[2]。目前,产业园通常是指由政府划定的用以集中发展某些产业的特定区域[3]。

产业园是一个自然、社会和经济的复合系统,是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式,担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命[4]。

目前,产业园区正在经历由传统、单纯的以生产要素聚集的工业园区模式向以研发、生产、生活、生态等复合要素聚集的产业新城模式转变[5]。近年来,我国很多城市掀起了产业园建设的热潮,推动了产业与城市的有机融合,从高新技术开发区、经济技术开发区等逐步发展到以粗放型产业为主体的、丰富多样的产业园区,如科技、工业和农业产业园区等,逐渐形成以行业主体集聚且更加精细化的软件园、设计园、文化创意产业园区等专业化的园区。

产业园的空间组织是产业、产业链、产业组织在产业园区空间内进行更加合理布局与集聚的过程。产业园空间组织与设计是产业园建设的核心内容,也是园区发展的蓝图,决定了其未来发展的目标和方向,尤其是产业空间组织合理与否决定了产业园的综合效益与综合功能能否充分、有效、最大的发挥,直接影响产业园区发展的质量水平和效果。为此,合理有序的产业空间组织与设计是产业园区生态、科学、可持续发展的重要支撑和基本保障。

文章概述了产业园空间组织的内涵、功能与作用及国内外相关研究进展,分析了当前产业园空间组织的现状和存在的问题,总结了产业园空间组织的相关理论基础,阐明了产业园空间组织的基本思路和研究内容,阐述了产业园空间组织的途径与对策,并对产业园空间组织的发展趋势进行了展望。

1 产业园空间组织概述

1.1 空间组织内涵

空间组织是指在空间层次上,人类活动和功能组织在地域空间上的投影及发展过程的空间响应[6]。空间组织主要受自然、社会、经济3大类因素的影响制约[7]。区域空间组织是特定阶段产业实质和社会架构的反映[8]。

1.2 产业园空间组织概述

(1)产业园空间组织内涵

产业空间组织是指在一定约束条件下,产业园发展的资源、经济和社会等要素对其在特定区域范围内的产业结构和空间布局进行优化配置的过程[7-9]。产业、产业链、产业组织在一定地域空间进行布局或在产业园区进行合理的集聚,是使产业布局更加合理的过程。其实质是实现产业及产业链的“落地”问题,是产业链各环节在特定地理空间上的组合过程[9-10]。产业园区产业集群的形成过程为产业链—产业空间组织—产业园区[10],如图1所示。

图1 “产业链——产业空间组织——产业园区”关系图

产业园是城市产业经济发展过程中的非常重要的空间组织形式,是享有地方经济特殊政策的空间载体和空间引擎,也是城市经济和社会发展的主要空间成果[4,11]。产业园区作为产业集群的空间载体,其集聚经济和规模效益是产业空间组织和空间布局形式最突出、最常见的特征[10,12-13]。

(2)产业园空间组织的功能与作用

产业园的空间组织是城市或地区发展园区产业的关键,不仅创造使人精神愉悦、舒适宜人的良好、健康的环境,而且能够带来整个城市范围内良性发展的空间发展秩序,创造出高效集约、尺度合理、层次鲜明、配套完善、组织高效、富有地域特色的产业空间布局。

产业类型、区域发展战略、空间尺度是影响产业空间组织的主要因素,除此之外,还受自然因素、经济因素、社会因素、技术因素、地理位置等因素的影响和制约。

合理有序的产业空间组织、明确的功能分区和用地布局是产业园区生态、科学、可持续发展的重要支撑和基本保障。产业空间组织合理与否直接影响到产业园区发展水平的效果和状态[13]。

1.3 产业园空间组织研究现状及存在的问题

我国产业园发展建设虽然迅猛,但实践繁荣景象的背后,还存在如下诸多问题:

(1)没有统一、清晰的产业园空间组织内涵界定;

(2)缺少正确的城市规划引导手段,产业空间的规划偏重于传统空间的方法,缺乏对产业园空间组织的先进的规划方法等方面的研究;

(3)对于现代产业空间组织与城市空间结构的认识不清,对空间整体的优化及内部空间结构的合理化缺乏全面思考[14];

(4)产业空间内部空间结构混乱、无序;

(5)理论研究明显不足,缺乏现代产业园空间组织的专题研究[14]。

目前,从市域或大区域研究产业园区空间组织的研究少见报道。现有研究主要集中在市域内产业空间组织和区位选择、产业园区空间组织模式与规划策略方法、产业园区空间集聚模式、产业发展的空间载体及其效应、产业空间组织的对策等方面的研究[15-22]。

2 产业园空间组织相关理论

2.1 产业园建设相关理论

产业园建设的理论依据出自于几个经济学分枝学科中的相关理论,包括区域经济学、制度经济学、产业经济学和生产力经济学等。

1909年,韦伯系统地阐述了工业区位理论[19],经济学家们对工业区位理论进行了延伸和拓展,并进一步阐述了工业区位形成的原因[23-25]。俄林等也提出了针对工业区位的多种分析方法[26]。

①工业区位论 是产业空间组织研究的基石,韦伯发表的《工业区位理论——论工业区位》开创了区位理论的新领域[19]。此后,俄林及日本、印度、俄罗斯学者提出了许多工业区组织相关理论,丰富了产业园区经济理论园地[27]。

②工业生态学理论 是近年来关于生态工业园区规划建设的新兴基础理论,生态工业园是其实践应用的结果。工业生态学的理论内涵主要包括以下3个方面:工业体系生态系统三级进化理论、生态结构重组理论、工业生物群落共生理论。生态工业园区的发展有“零排放”的生态工业园、虚拟生态工业园、生态发展园3种不同的模式[20]。

③技术创新理论 最先提出创新理论的是熊彼特,把创新视为现代经济增长的核心,把创新定义为建立一种新的生产函数或将一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系[27]。

2.2 产业园空间组织相关理论

西方许多学者对园区经济理论进行了研究和探索,并提出了园区发展的各种理论,主要有:

(1)核心—边缘扩散理论

1966年,弗里德曼提出的核心边缘理论是一种关于城市空间相互作用和扩散的理论。他将一定空间地域分为“核心区”和“边缘区”,其发展方向主要取决于核心区。按此理论,产业园区可看作是空间结构的核心区,因其具有巨大的集聚和扩散效应,从而带动边缘地区经济的快速发展[27]。为此,20世纪80年代,产业园区在世界范围内迅猛发展,并成为区域经济发展的最佳模式。

(2)产业集聚理论

产业集聚是指某种产业大量集聚在某种区域,追求规模经济的一种集群化效应[28]。1990年,波特率先提出产业集群的概念;缪尔达尔在1957年提出了“集聚理论”,而“产业集聚”是产业空间呈现的基本特征形式,是产业资本要素在空间范围内逐步汇聚的同时,同一产业在某个特定地理区域内高度集中的过程。产业集群具有空间效应,空间内的企业相互集聚,即可形成产业园[28-29]。产业集群可以分为马歇尔式产业集群、中心辐射型产业集群、卫星型产业集群等类型[30]。

(3)增长极理论

1950年,普劳克斯首次提出了“增长极”概念及其理论;20世纪60年代初,罗德温首次阐述了增长极的空间含义。随后,缪尔达尔、赫希曼以及鲍得维尔和汉森等进一步发展了这一理论[31]。增长极理论是解释园区的最强的理论,得到经济学家、规划设计师及决策者的普遍重视。

(4)苗床理论又称孵化器理论

按照苗床理论,由于园区是以高科技的劳动和大量研究与开发活动的集聚为特征,因此是孵化器的最佳选址,说明了产业园区在培育中小企业的重要作用。还有学者用哈格斯特朗的空间扩散理论来解释园区经济的空间构造。

20世纪80年代后,园区经济引起了日本、印度、新加坡、以色列、巴西、俄罗斯等国家的学者们的广泛关注,并取得了巨大成功。

杨吾扬1989年在《区位论原理》中,详细介绍了我国未来的产业发展形势,并运用经济区位论原理对我国城市和区域的区位经济进行了详细分析[32]。另外,魏心镇等研究了我国科学工业园区的发展与布局问题[33-34]。肖林等认为产业园区与城市融合的本质就是围绕人的多元需求,合理配置各类生产要素和生活要素,并最终实现产业发展与城市功能的融合联动[35-36]。

目前,我国学者对园区理论的研究,代表性的理论有三元参与理论、五元驱动理论、城市空间结构理论、园区规模经济论等[2]。

显然,国内对园区经济理论的研究大都是立足于某一类型的园区(如开发区、工业园、科学园、技术城等)来展开,而把园区经济作为一个整体进行系统研究的理论还没有建立起来,对园区经济的运行机理、演化机理、动力机制、空间结构更没有取得较为系统的成果[2]。

3 产业园空间组织策略

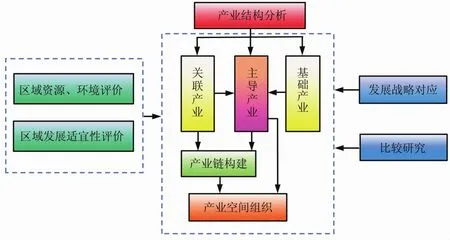

3.1 产业园空间组织基本思路

产业园区的空间组织宏观层面要对产业园的发展规模、产业功能及定位、开发建设模式等进行研究和分析,具体微观层面要对整体空间布局、空间形态、空间特征等进行空间组织设计。

(1)优化区域产业结构,正确选择主导产业,合理的配置关联产业,实现产业组织功能的最大化。

(2)构建更加科学合理的产业链。大力发展主导产业,更好的把产业链落地,根据各关联产业与主导产业间经济联系程度,进行合理的产业空间布局。

(3)产业的合理集聚是产业集聚形成的基础,通过打造产业集群,增强区域整体竞争力[10]。产业园空间组织规划的总体线路图如图2所示。

图2 产业空间组织规划线路图

作为现代产业园空间组织的总体布局具有配套设施的一体化、土地利用的复合化、社区建设的人性化、绿地景观的生态化及建筑建造的特色化等特点和趋势[37]。

3.2 产业园空间组织的研究内容

产业空间组织是研究产业链各构成环节布局的适宜性,各环节的空间组合模式等的一般及特殊规律[10,37]。产业园空间组织主要包括公共空间、绿化与景观、交通组织、建筑形象、标识与导向等方面的内容。

3.3 产业园空间组织的途径与对策

产业园区空间转型升级的新背景下,园区空间组织向主体多元化、空间综合化方向发展。通过对现代产业园和传统产业园的比较,可以发现基于城市设计思想支撑的产业园空间组织,在立足于传统空间组织的基础上,在设计理念、设计目标、设计方法、实施策略等方面都有了一些新的需求和发展途径[9,38]。

(1)符合国家或者区域发展战略是产业空间组织规划的一个基本前提。

(2)坚持高标准、前瞻性原则 从高起点,高标准出发,空间组织与设计应体现出超前性,面向世界,面向未来,建设一个高质量、高水平、高效益、高产出及和谐优美的现代化产业园区。

(3)科学布局,合理规划,明确园区功能定位产业园总量规模应符合产业发展的实际空间需求,根据不同类别的产业链所需空间,合理确定产业园空间规模;组织编制整个市域范围内产业园空间组织规划,合理的进行空间组织布局,明确产业空间的发展定位与目标,确定产业园的发展方向与产业园功能定位。

(4)突出高效、合理、复合的空间组织的功能

①产业园功能分区是产业园空间组织的重要方面,在产业园空间组织中,既要考虑产业园功能构成的合理性,也要考虑城市环境对产业园功能分区的影响。合理的产业园功能分区是构成产业园空间组织的重要环节,各功能区要衔接紧密、联通顺畅,达到产能高效、物流通畅的目的。可借鉴产业多因子分析方法,建立空间布局分析模型,组织产业园区功能区块的分布。

②随着产城融合等相关理论与实践都表明产业园功能的复合必然是未来城市设计中产业园空间组织的基本要求。

复合的产业园的功能具有重要的价值和意义,即在考虑产业园空间组织中,以生产、生活功能为主导功能,用地功能布局不再划分明确的、单一性质的功能分区,而是强调多种性质的复合功能,减少交通及时间成本,实现节能减排的要求。

(5)优化产业空间组织布局结构 合理安排产业、科技研发、商业服务、居住等用地,优化空间组织布局结构,整合提升产业组织空间的内部结构,形成规模适宜的产城融合型布局结构,建立完善的产业组织空间体系。

(6)因地制宜、确立产业园主导产业,有效提高产业集聚 引入龙头企业,确定产业园主导产业,并提高其产业集聚程度,进而形成有竞争力的产业集群优势。根据产业园区地形、资源、环境、产业基础等方面的分析,确定科学合理的产业空间组织规划及园区适宜的发展方向,使园区主导产业的选择与产业发展相一致,从而达到产业选择的优化。

(7)建立合理的交通体系 产业园的交通应结合现状条件及发展需求,科学合理安排生产性道路、交通与生活性道路和交通的衔接布局,构建交通便捷、布局合理、可持续且功能多元的道路网交通体系。

产业园空间组织中交通设计的核心是以最少的成本实现最大的交通效率,使得产业园的设施通达有序,并且交通环境安全舒适。

(8)建立完善的产业园区的配套设施体系 形成等级分明、配套完善的现代化园区公共设施配套体系,为产城融合型高新区的发展提供强有力的支撑。

(9)完善产业空间发展的技术支撑 搭建科技平台,利用灵活的政策广泛吸引专业人才进园从事科技创新创业,抢占科技制高点,增强产业园的发展后劲。

(10)产业园的空间组织需要以环境友好与资源节约为准则,坚持生态优先,实现可持续发展 产业园要以低碳、生态、绿色关键技术推广为重点,实现低排放、低污染和高效益的可持续发展目标。坚持生态优先,实现人与自然、人与社会的和谐共生,协调发展。

在空间组织规划中始终贯穿节能、节水、环保、循环利用的思想,注意保护环境、节省能源、充分利用水、电等资源,在园区中尽量采用节能环保材料,保持生态平衡。

(11)实现可持续发展的综合效益最佳 可持续发展的综合效益最佳成为衡量产业空间组织是否合理的最基本标志。产业发展和空间组织应该以实现经济、社会和环境的综合效益最大化为目的,注重技术上的可行性和社会、经济、环境效益的统一,达到整体最优,实现可持续发展的综合效益最佳[10,39]。

4 产业园空间组织的发展趋势与展望

随着经济和社会的发展及产业的高度集聚,产业园区的空间规模不断扩大,进入产城融合的模式[40]。专家学者对产业园的空间组织的研究还刚刚开始起步,但目前相关的学术成果尚报道不多。

传统的产业园空间组织大都停留在传统城市规划模式的层面,功能单一、同质化现象严重,往往偏重于衔接现有的行政体制管控,忽视内部和外部空间环境质量及对自然、社会、经济、人文、生态等综合效益的需求,尤其是缺乏对特色功能的考虑,无法适应当前产业园快速发展的需要。

尤其是在产业园区空间转型升级的新背景和新的发展形势下,现代产业园空间组织是研究产业活动的空间布局及其所产生的空间关联关系,不仅对产业园空间组织规划与设计方案的水平质量、科学性和可操作性都提出了更高的要求,而且为了更好地指导园区空间的开发建设,产业园区的发展迫切需要针对园区空间主体多元化、空间综合化的更高更新的发展需求,作出相应科学、合理、可操作的空间组织响应。

为此,寻求一种科学和理性的手段和技术作为三维以及特色空间组织方案的支撑和支持,高水平、高质量、科学合理的进行产业园的空间组织与设计,建设设施完善、功能多样、综合效益最佳和充满活力的产业园,已成为迫切需要研究的重要课题。

参考文献:

[1]李长虹,张晓宇.烟台地理信息产业园规划设计[J].工业建筑,2011,41(8):8-10.

[2]向世聪.园区经济理论述评[J].吉首大学学报(社会科学版),2006(3):97-103.

[3]Peddle M T.Planned industrial and commercial developments in the United States:a review of the History,literature and Empirical Evidence regarding industrial parks[J].Economic Development Quarterly 1993,7(1):107-124.

[4]李东和,刘甦,孔亚暐.城市产业园建设存在的问题与对策[J].山东建筑大学学报,2018,34(1):65-70.

[5]赵科科,孙文浩.“产城融合”背景下生物医药产业园区的规划策略——以文山三七产业园区登高片区为例[J].小城镇建设,2016(7):80-85.

[6]金凤君.空间组织与效率研究的经济地理学意义[J].世界地理研究,2007(4):55-59.

[7]刘鹤,刘毅.石化产业空间组织研究进展与展望[J].地理科学进,2011,30(2):157-163.

[8]赵彦,陆伟,齐昊聪.全域城市化视角下的大连城市空间组织策略[J].规划师,2013,29(2):48-52.

[9]杨丽花.松花江流域(吉林省段)经济环境效应与产业空间组织研究[D].长春:中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所),2013.

[10]刘栓振.区域主导产业空间组织规划研究[D].大连:辽宁师范大学,2012.

[11]胡惠林.区域文化产业战略与空间布局原则[J].云南大学学报(社会科学版),2005(5):45-58,97.

[12]樊杰,陶岸君,梁育填,等.小尺度产业空间组织动向与园区规划对策[J].城市规划,2010,34(1):33-39.

[13]刘永.松花江流域(吉林省段)产业生态化及其空间组织研究[D].长春:中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所),2014.

[14]杨德进.大都市新产业空间发展及其城市空间结构响应[D].天津:天津大学,2012.

[15]肖雁飞,刘友金,沈玉芳.上海创意产业区空间创新特点和趋势研究——一个“新经济空间”的视角[J].现代城市研究,2007(12):40-44.

[16]周灵雁,褚劲风,李萍萍.上海创意产业空间集聚研究[J].现代城市研究,2006(12):4-9.

[17]褚劲风.上海创意产业空间集聚的影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2009,19(2):170-174.

[18]顾朝林.中国高技术产业与园区[M].北京:中信出版社,1998.

[19]阿尔弗雷德·韦伯.工业区位论[M].李刚剑,陈志人,张英保,译.北京:商务印书馆,2011.

[20]胡上春.生态工业园区空间布局模式研究[D].重庆:重庆大学,2007.

[21]张爱萍.创意产业园公共空间设计研究[D].上海:同济大学,2008.

[22]杨坤.创意产业园的建筑空间研究[D].大连:大连理工大学,2006

[23]唐晓宏.上海产业园区空间布局与新城融合发展研究[D].上海:华东师范大学,2014.

[24]包晓雯.大都市现代服务业集聚区理论与实践——以上海为例[D].上海:华东师范大学,2009.

[25]保罗·诺克斯,史蒂文·平奇.城市社会地理学导论[M].柴彦威,张景秋,译.北京:商务印书馆,2005.

[26]鲍丽洁.基于产业生态系统的产业园区建设与发展研究[D].武汉:武汉理工大学,2012.

[27]李清源.西方园区经济理论综述[J].合作经济与科技,2006(23):42-43.

[28]李小建,李二玲.西方农区地理学理论研究评述[J].经济地理,2007(1):5-10.

[29]刘福星.西安建筑科技大学周边创意设计产业空间布局研究[D].西安:西安建筑科技大学,2013.

[30]夏帅伟.上海市创新城区空间组织及发展的影响因素研究[D].上海:上海社会科学院,2017.

[31]王雪,施晓清.基于 GIS的产业生态学研究述评[J].生态学报,2017,37(4):1346-1357.

[32]杨吾扬.区位论原理[M].兰州:甘肃人民出版社,1989.

[33]魏心镇.关于高技术产业及其园区发展的研究[J].经济地理,1991(1):6-11.

[34]魏心镇.关于工业布局理论研究的探索[J].地理科学,1989(1):16-24,95.

[35]肖林,李益长.闽东畲村生态文化资源与创意产业融合发展的思路与对策[J].科技经济导刊,2015(18):26-27.

[36]肖林,马海倩.“十二五”时期加快建设上海国际经济、金融、贸易、航运中心思路研究[J].科学发展,2010(3):45-54.

[37]焦红,吴佳乘,王莹.基于新都市主义理论的高新产业园规划[J].低温建筑技术,2013,35(12):29-30.

[38]刘瑾,耿谦,王艳.产城融合型高新区发展模式及其规划策略——以济南高新区东区为例[J].规划师,2012,28(4):58-64.

[39]魏利,王玉光.浅议我国产业园区的发展趋势及规划对策[J].中国新技术新产品,2009(1):56.

[40]许业和,虞林洪.“产业遴选与空间落实”双重路径下的产业园区规划和实践[J].规划师,2014,30(10):25-29.