清宫档案中的左宗棠

2018-05-19刘江华

刘江华

左宗棠作为晚清传奇人物,他与同时代名人如曾国藩、胡林翼、郭嵩焘、胡雪岩等人的交往,有不少逸事为大家所津津乐道。只是这些逸事中,有不少只是传言,本文试图根据从清宫档案中翻拣出的史料档案,还原一个更加真实的左宗棠。

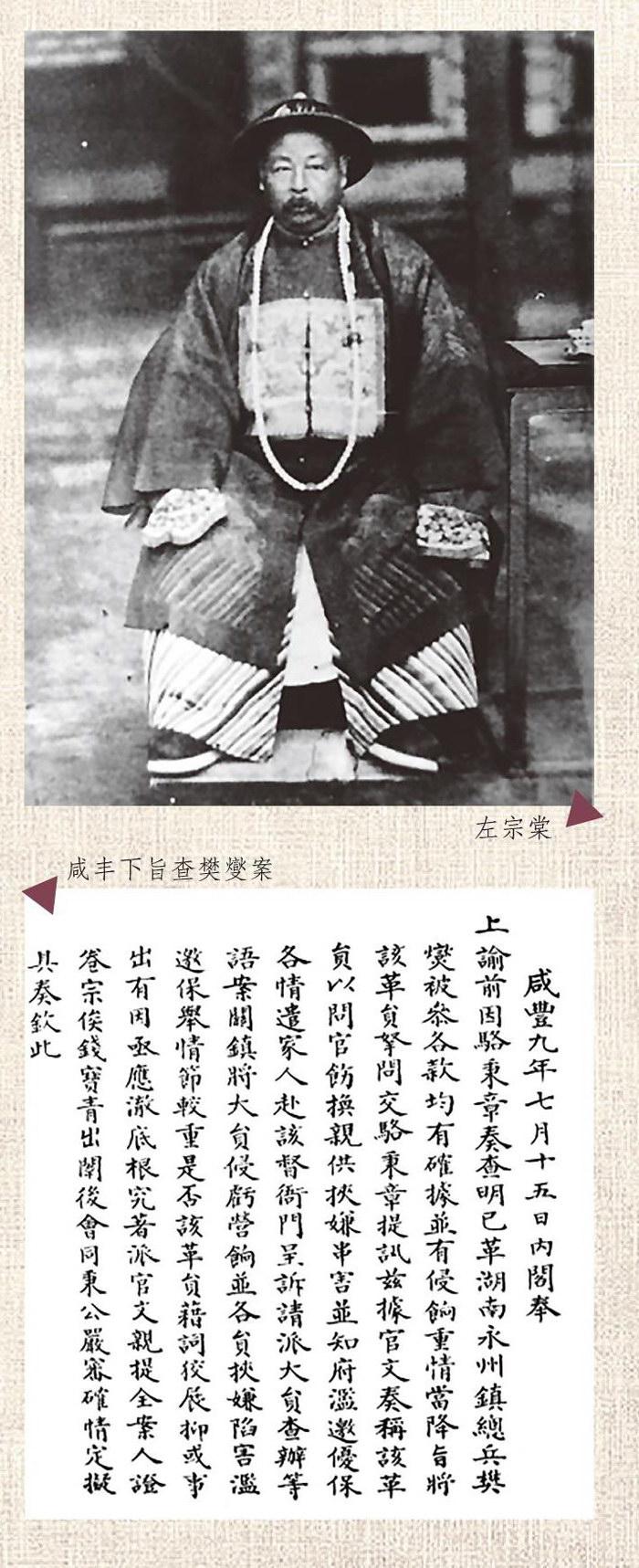

01左宗棠是否曾掌掴或脚踢总兵樊燮?

左宗棠种种逸事中,流传最广的,莫过于咸丰八年(1858年)时为湖南巡抚幕宾的他掌掴或脚踢永州镇总兵樊燮的逸事。这个逸事之所以流传如此之广,主要有以下几个原因:左宗棠作为一个尚未授官的師爷,竟敢如此羞辱官至二品(相当于部级)的武官樊燮,官阶的反差和冲突的激烈令人好奇;案件引起了咸丰皇帝的关注,有传言说咸丰当时就曾下旨“左宗棠如有不法情事,可就地正法”,最高统治者的过问增添了逸事的神秘性;当时在南书房当差的咸丰文学侍从潘祖荫上折说情,其中的名句“天下不可一日无湖南,湖南小可一日无左宗棠”为逸事的流传增添了文学色彩;为了营救左宗棠,传说胡林翼曾秘密买歌姬送至奉旨查办此案的钦差大臣钱宝青船上,让其与钱宝青暗通款曲,拿到钱宝青的把柄,逼迫钱宝青网开一面,香艳的故事增添了逸事的谈资;案件以樊燮被查处、左宗棠被起用而落幕,又有传言说,樊燮深感武将的无用,毅然请名师为其两个儿子授课,并下令让两个儿子穿上女人衣服,声言必须考上秀才、中了进士,方能换上男装,最后长子中了举人、次子樊增祥果然中了进上,成为一代名诗人……如此种种,让这一桩逸事广为流传,甚至被当成确论,写进左宗棠传记等众多历史著作中。

樊燮案究竟是否确有其事?借助当年秘而不宣、今天已然公开的清宫档案,笔者得以将历史真相呈现在读者而前。2010年,从清宫档案中找到湖广总督官文关于樊燮案的第一份奏折,证实左宗棠并无传言所说的掌掴或脚踢樊燮,从而揭开了这一流传百年的逸事的真相。与此同时,通过查找《军机处上谕档》《军机处录副档》《军机处随手登记档》《宫中朱批奏折》等清宫档案,找到咸丰皇帝为此案所作的12次批示,并一一作了考察和分析,得出咸丰皇帝也从未下过“左宗棠如有不法情事,可就地正法”的密旨。

02左宗棠与胡雪岩究竟是何关系?

围绕左宗棠与胡雪岩,也有着太多太多的逸事。胡雪岩,本名胡光墉,字雪岩。从一个贫苦无依的钱庄小伙计开始,到阜康钱庄、胡庆余堂药店老板,钱庄票号遍及大江南北,拥有资金2000万余两、田地万亩,胡雪岩成就了一个商人的传奇。社会上有“为政要学曾国藩,经商要学胡雪岩”的流传语。在重农轻商的清代,商人胡雪岩长袖善舞,夤缘政要权贵,先后被授予运司衔江西试用道、按察使衔福建候补道、布政使衔福建补用道等,获清代赏衔的最高官阶——从二品的布政使衔,成为名副其实的“红顶商人”。他还被赐头品顶戴、赏穿黄马褂。按清制,黄马褂历来只赏给内臣和亲近之臣,有清一代,获此殊荣的商人,只有胡雪岩一人。

左宗棠与胡雪岩的种种逸事中,广为流传的说法之一,是左宗棠与胡雪岩两人第一次见面时,左宗棠要杀胡雪岩。此时胡雪岩灵机应变献上20万担(也说20万石)粮食而免祸,并得到左宗棠的重用。

但根据清宫档案和《左宗棠全集》可知,同治元年正月(1862年),刚刚出任浙江巡抚的左宗棠,就上折奏请由胡雪岩为其办理粮饷——而此时,胡雪岩正在赶往江西的路上,和左宗棠尚未见过面,可谓素昧平生。在没有见面之前,左宗棠就已经奏请胡雪岩为其办理粮草,而不是传言中的要杀胡雪岩。况且,左宗棠直到同治元年五月才进兵浙江衢州,也就是两人见面之后。

再比如,胡雪岩的按察使衔、布政使衔甚至包括黄马褂封赏,都是左宗棠奏请而来的。但从清宫档案中可知,最早给胡雪岩奏请封赏的,并非左宗棠,而是左宗棠之前任浙江巡抚王有龄。而在光绪九年(1883年)胡雪岩破产之前,上折为其奏保请奖的,还有大学士宝鋆、直隶总督李鸿章、两江总督沈葆桢,以及浙江巡抚梅启照、陕西巡抚谭钟麟、山东巡抚周恒祺等。

在我们的印象中,左宗棠用兵新疆的军饷,主要依赖胡雪岩的借款,为此,新疆收复后左宗棠为胡雪岩奏请黄马褂之赏以示感谢。但统计左宗棠前后四次所上的军饷报销折可知,其用兵新疆所收到的六千多万两银中,各省、各海关送来的协饷为3400多万两,胡雪岩所借为1710万两,只排在第二位。而且,胡雪岩的借款通常都以各省关的协饷作为抵押,只是由于各省关协饷经常拖延,因此,这些借款更显得意义重大。

03左宗棠与曾国藩为何断交?

曾左是湖南同乡,同属同光“中兴四大名臣”,可谓一时瑜亮。从道光十四年(1834年)结识到同治三年(1864年)断交,两人的交往整整三十年:咸丰四年(1854年)曾国藩兵败投水自杀之时,左宗棠曾冒险出城、极力安慰;咸丰八年左宗棠卷入樊燮案险被投狱,曾国藩尽力在咸丰面前斡旋,使得左宗棠化险为夷。可以说,两人有着生死之谊。只是造化弄人,曾左二人由相交甚欢最终变为凶终隙末,同治三年断交。如此巨大的转折,自然引发时人和后人的巨大兴趣。

关于曾左断交,很多人都知道是因为同治三年攻下太平天国的都城天京之后,曾国藩上折奏报包括幼主洪福瑱在内的太平天国高官已全部被歼,但清廷赐封曾国藩、曾国荃兄弟的谕旨墨汁未干,左宗棠就上折奏报洪福瑱实际上已经逃出天京。恼怒之下的曾国藩,也上折攻击左宗棠收复杭州时放走了十万太平军。虽然通过清宫档案包括藏于台北故宫博物院的洪福瑱供词得知:洪福填是从左宗棠事前所判定的广德出逃,但此事还是导致二人的最终交恶。

然而曾左断交,导火索并不是此事。更早的导火索,在同治元年(1862年)左宗棠不赞成曾国藩在广东抽厘充湘军军饷时就已经埋下。

曾国藩最初判断,在广东抽厘,一年收入至少有几百万两。因此,当时为了让广东方面同意,在未与浙江巡抚左宗棠商量的情况下,他就对两广总督劳崇光表示,办理抽厘后,广东原来每月要给浙江的10万两协饷可以停解。但左宗棠一开始就认为曾国藩强行到广东抽取厘金的做法不妥,难有实效,并认为以劳崇光的个性,一定不会配合。

事实的发展证实了左宗棠的“预言”,也坐实了曾国藩的误判——根据曾国藩的统计,同治元年到同治三年间,33个月广东厘金仅收入120万两左右,而左宗棠楚军仅分配到22万两。曾国藩的误判,带来严重的后果——如不办理抽厘,33个月,左宗棠楚军可从广东获得协饷330万两。330萬两和22万两,两者之间的差距,实在太大。

同治二年(1863年)起,为了进一步缩小对天京的包围圈,曾国藩不断增兵,最高时统兵超过十万人,每月需饷不少于50万两,还不包括购买弹药、枪械等花费。而曾国藩每月的收入从来没有超过24万两,只能发三成军饷。

同治元年九月起,经曾国藩推荐、刚刚出任江西巡抚的沈葆桢,未与曾国藩商量,就先后停解漕折银(每月四五万两)、九江洋税(每月3万两)。同治三年二月,沈葆桢又奏请全部截留江西厘金(每月大约十多万两),不再给曾国藩军营。如此,意味着曾国藩的收入每月要减少近20万两。

所辖兵马日益增多,需饷浩繁;广东厘金收入远低于预期;沈葆桢逐步减少江西所供之饷,三个因素的叠加使得曾国藩陷入“近年所未见”的缺饷之苦。于是,同治二年五月开始,他向左宗棠要回了婺源、景德镇、河口、乐平四个地方每年70万两的厘金收入。

左宗棠方面,刚遵照曾国藩的要求将兵马由原来的六千人扩充至近两万人,每月所需饷银不下二十万两。一方面从广东获得的军饷锐减,一方面曾国藩又收回四地厘金。本来,江西四地厘金被收回之前,楚军欠饷已长达8个月到一年之久,如今雪上加霜,左宗棠的不满,可想而知。

同治元年争饷埋下的导火索,到了同治三年总爆发,导致了曾左的断交。统计《曾国藩全集》所记录的两人通信情况:咸丰八年22封,九年20封,十年和十一年都是84封;同治元年35封,二年11封,三年5封。从最高峰时的每年通信84封,到同治三年的只有5封信,可以看出曾国藩与左宗棠交往日少的过程。而同治三年七月之后,再无二人通信的记录。

很多人不知道的是,两人断交之后,其实在很多方面还存在着合作。

同治七年(1868年),朝廷将湘军名将刘松山所统率的老湘营划归左宗棠指挥,以对付陕甘回乱。刘松山为曾国藩一手提拔,但曾国藩对此毫无怨言,继续承担老湘营的军饷。老湘营屡建功勋,成为左宗棠麾下不可或缺的力量。左宗棠则多次向友朋和朝廷夸奖曾国藩识人之明,“臣以此服曾国藩知人之明、谋国之忠,实非臣所能及”。

同治九年(1870年)二月,刘松山在甘肃战死。这年十月,慈禧接见曾国藩,谈到了刘松山之死。但曾国藩并没有趁机攻击左宗棠,反而告诉慈禧,虽然刘松山的阵亡对陕甘用兵损失重大,但在此事上,左宗棠的调度并无不妥。《左宗棠传信录》中的这些记录,让我们看到曾国藩、左宗棠作为一代伟人的过人之处。

同治十一年(1872年)曾国藩病逝后,左宗棠对曾氏家人十分照顾。曾国藩的二儿子曾纪鸿在京城工部为官,因家人生病导致花销大增,一时生活窘迫甚至无钱买药。左宗棠得知后,立即送去300两银子。曾国藩的小女婿聂缉椝年轻纨绔习气颇重,不得曾国藩以及曾纪泽欢心。但左宗棠大力提携,光绪七年(1881年)出任两江总督时安排聂缉架到上海制造局任职。几番历练,聂缉椝后来出任江苏、安徽、浙江巡抚。由此可知左宗棠识人不差,也知左宗棠在曾国藩挽联中所说的“相期不负平生”并非虚言。

摘自《北京青年报》