陈杰:冷湖,繁华散去

2018-05-18陈杰闻声

陈杰 闻声

2017年中期,陈杰去了两次冷湖油田。那里曾经是青海石油管理局所在地,也曾是我国最主要的石油产地之一,因为富有而一度被称作“小香港”。然而随着石油资源的日渐枯竭,冷湖油田再也难觅当年的繁荣。漫漫戈壁,片片残垣,这是冷湖油田现在的样子,也是陈杰在照片中为我们呈现的样子。不过,冷湖油田不应该被忘记,不仅因为它曾在共和国的历史中扮演过非常重要的角色,也因为这里算是一个中国社会发展变迁和文化思想变迁的典型案例。

陈杰自述:

冷湖四号公墓

青海省北部,阿尔金山南麓的戈壁滩上,冷湖四号公墓里,有400多座坟墓,还有和人民英雄纪念碑一样高耸的纪念碑,写着“为发展柴达木石油工业而光荣牺牲的同志永垂不朽”。这里安葬着在青海油田勘探开发过程中,先后因公和因病去世的油田领导和职工家属。

冷湖工行委的工作人员曾对我说,在这大漠上,西去的慢慢长路把开拓、渴望和追求延伸得很长很长,长到将生命的年轮重叠在一起,而浩瀚的戈壁又将人生的体验压迫得很窄很窄,窄到变成一方小小的天地。生与死挨得很近,近到转眼即交换位置。

周围没有人声,只有纪念碑碑身上的一个太阳能录音机,连绵不断地在念经,汉语的佛号和藏传佛教的六字真言。

冷湖的日照率超过80%,是亚洲日照最多的地方,在全世界排名第三,据说仅次于撒哈拉沙漠和南美洲安第斯山。烈日下整个墓地泛着白光,坟墓有夫妻二人的也有一家几口的,原先的木头墓碑倒在地上,坟墓前树起了新的石碑,被沙土半埋起來的花圈只剩了几圈环形铁丝,纸花在强劲的西风里被吹的没有踪迹。

每年清明,冷湖工行委都会组织公祭,让冷湖柴达木精神流传下去。

由无人区到石油城市

冷湖原是无人区。1955年,地质队在柴达木盆地北缘发现了一个淡水湖,湖水很凉,于是就称其所在地为冷湖。接下来,成千上万的石油工人怀揣“我为祖国献石油”的理想与抱负,从祖国的四面八方来到冷湖这个中国第四大油田。1954年发现石油后开始建设,1959年青海石油管理局迁至冷湖,1959年设立冷湖市,1964年降格为镇,1992年升级为行政委员会(县级)。

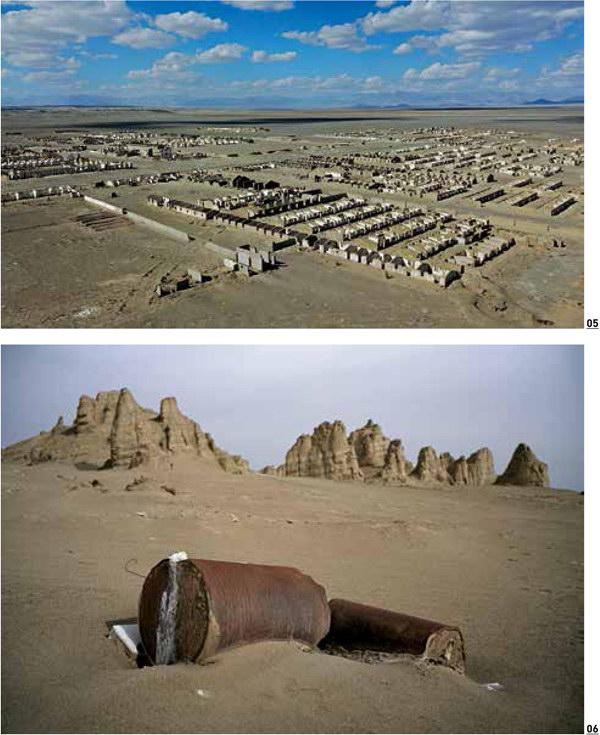

冷湖镇最繁华的时候有十几万人,分散在老基地、水源、4号基地、5号基地和标志性油井地中四井。4号基地就是现在的冷湖行委所在地。

那时候的冷湖人无休止地向外来者追寻外面的世界,有“冷湖活地图”之称的史先生在冷湖一待就是32年,他说,这里的电视节目是1982年才开播,最新的报纸是十天前的,那时候人们最欢迎新来的职工把时事新闻和祖国各地发生的事,尽其所能地讲给他们,新来的人还会努力纠正“工人”与“雇员”的概念差别以及“辣子炒肉”与“青椒炒肉”的不同内涵,小镇人对这些感到既新鲜又好奇。

那时候的小镇苍凉无色,鞋底下是取之不尽的盐碱,如今人们会看到的民舍、机关、医院、学校、银行、商店等建筑上有大小窟窿,这不是老鼠作祟,而是雨水溶解盐碱形成的。在这种干燥而略带咸味的氛围中,除了人以外的生灵极少,连昆虫都没有。四季的风和烈日都很猛烈,女士们把墨镜和口罩作为流行时尚,男人们要看到女人的真面目并非易事。小镇人酒量很好,由于缺少娱乐活动,人们时常对酒当歌。这里判断季节是靠翻阅日历而不是看自然景观。为了品尝新鲜蔬菜,人们常将大蒜去皮,放在盛水的盘子里,数日内长出蒜苗,大家炒上一盘,贪婪地享用新鲜蔬菜的滋味。

搬离、留下与产业转型

冷湖的经济以矿业为支柱,其中尤以石油开采为重,另外还有芒硝、食盐、氯化钾和氯化锂等。1960年代后,随着国家石油发展战略东移和油田原油产量逐年递减,冷湖油田陷入开发低谷。1990年代开始,石油作业区移至西距冷湖300公里的茫崖。而青海石油管理局机关及近3万名职工家属,从远离后勤支持和社会依托的海拔2600多米高原整体搬迁至250公里外的甘肃省敦煌市七里镇。

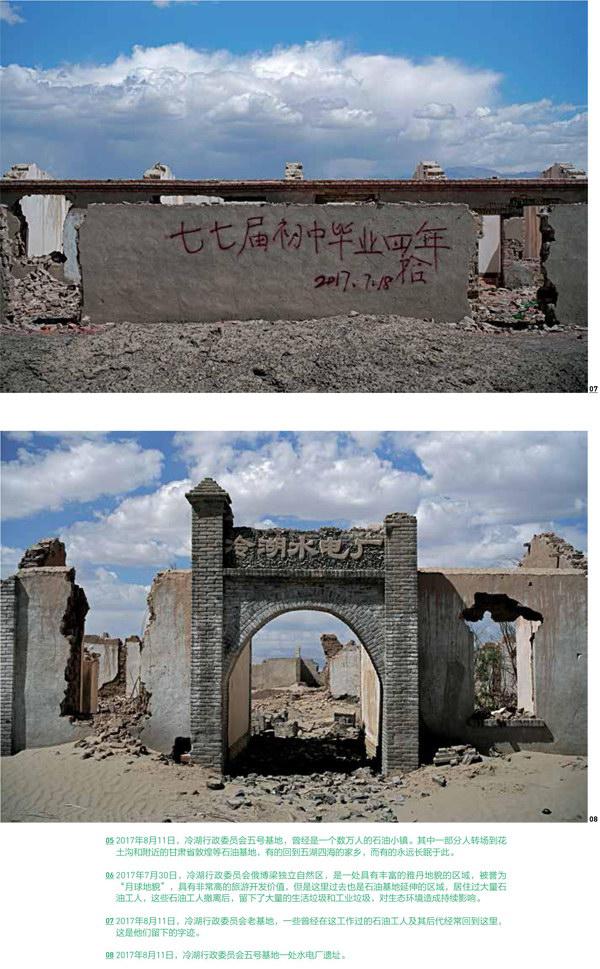

目前,冷湖4号基地尚有一些地方单位和一个石油留守处,而冷湖老基地和5号基地已成废墟。到处是沙埋下的断壁残垣,看不到当年生机勃勃的景象,嗅不出当年生活工作的气息。

现在的冷湖镇不到一万人,分为油田的和做生意的两类。最热闹的地方就是长途客运站,每天从冷湖到敦煌、德令哈、茫崖都有班车。冷湖变成了一个过路的地方,客运站旁边的小馆子生意最好。生意同样好的还有蔬菜肉类水果批发店,每隔两三天,敦煌来的大车就会拉来饮用水和各类生鲜物资,甚至有活鱼。

冷湖未来发展面临的主要课题是产业转型。2000年前后,随着石油的枯竭,新的石油勘探结果未得到证实,冷湖油田的工作暂告一段落。

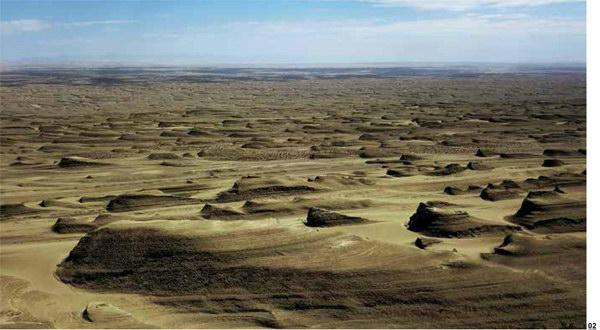

冷湖气候恶劣,终年寒冷多风,少雨干旱,发育有大量雅丹地貌,冷湖行委正拟申报冷湖雅丹国际地质公园——拥有以俄博梁、水鸭子墩彩色雅丹与小雅丹等为主体的地质遗迹景观资源和青海油田冷湖老基地遗址人文景观。并打造中国乃至世界的第一个“火星小镇”。

目前,冷湖行委正在进行地质考察和产业关系梳理。

地质专家杨勇认为,申报地质公园,需要对石油项目施工遗留下来的工程垃圾和生活垃圾,以及上千口油井可能出现的石油溢漏、矿渣堆积、输油管线渗漏、采油污水排放等逐步进行油田生态环境危害治理。选择污染物的处理方法时,除了要考虑污染物所在地点、量的多少、处理效果的好坏、所需时间的长短和处理的难易程度等技术因素外,处理费用也是一个十分重要的因素,应更多地采用低成本、无污染、高效率的生物治理技术。

2017年,青海省海西州委十一届十四次全会提出,将茫崖、冷湖(两个行政委员会)合并、建立中国最年轻的县级市,打造青海西部门户城市。

冷湖的未来令人期待。

对话陈杰:

拍摄这组照片,你去了几次冷湖?

陈杰:前后去了两次,第一次是和一个考察团队同去的,除了冷湖也走了周圍另外几处地方,共四天;第二次是自己去的,主要是在先前调研的基础上拍摄冷湖,共三天。

现在我们看到的很多照片是从空中俯拍的大场景照片,是用无人机拍摄的吗?

陈杰:所有大场景都必须要用无人机拍。因为冷湖没有制高点,全是一马平川,使用相机只能拍局部,比如废弃的自来水厂、银行、工厂,以及毛主席语录等细节。使用无人机拍摄时,我主要拍周边地貌和城市布局。如果你去到那里,会感觉那是非常奇特的,只是可惜现在都被彻底拆掉了,只留下断壁残垣。

拍摄照片之前,有明确的拍摄计划吗?

陈杰:现在大家看到的照片,主要是第二次我和我爱人两个人自驾去冷湖拍摄的。初步的想法就是先把整个地形地貌拍一遍,寻找过去小城镇繁华的痕迹。所以,开始拍摄时,我并不是从报道的角度去拍的。随着荒漠化,很多沙土已经覆盖整个建筑,若干年后这里可能全部沙化,不复存在。我记录的是一种记忆,是冷湖在当下时刻的记忆。之后,很多人看到这组照片很激动,尤其是那些曾经与冷湖有过关系的人,他们至此才发现冷湖变成现在这个样子了。后来,这组照片发布之后,还有不少机构、不少人去冷湖考察,可以说是这组照片为他们提供了契机。

这几年,环境问题和扶贫问题是我关注的两个主要报道方向。拍摄冷湖最初的想法是,因为石油枯竭,冷湖有很多“危废物”,有潜在的危险,所以我想从对生态的危害以及可持续发展角度切入,再呈现冷湖转型的探索。但随着走访拍摄的深入,我觉得这次拍摄只是开个头,将来还会继续深入挖掘和报道这个选题。

继续拍摄冷湖的话,有哪些考虑?

陈杰:虽然油田枯竭了,但还有一小部分在开采。另外,冷湖行委还在,相当于一个县,有一些行政工作,还有一些居民、宾馆。这个地方距敦煌约180公里,周边有旅游景点,主要是雅丹地貌,非常美,旅游旺季时游客会来这里居住。因此,当地希望把冷湖转型为旅游目的地或者过渡站。这里有非常大的旅游潜力,只是游客多了会给当地环境带来破坏,比如丢弃垃圾等,而且盐碱形成的壳破坏以后,风一吹荒漠化会更加严重。所以转型过程中要对旅游产业规范化,如修建停车场、设立安全标志等。

我持续关注冷湖的另一个原因。冷湖曾经是一个繁华、被称为“小香港”的地方,现在的茫崖也是这样。现在看冷湖还可以想到当年的景象,在一片沙漠里面突然看到了一座城市,规划规整,物资丰富。虽然如今人去楼空,但有另一种美在里面。

在那个年代,有一群人在荒漠里奉献一生,在这里发生了很多可歌可泣的故事。所以我希望今后能够采访拍摄到曾经在这里生活工作的人与他们的后代,去关注他们的奉献、他们的想法。拍摄时,一次我在茫崖机场见到一个全是六七十岁老人的旅行团也去冷湖,我们就问他们为什么要去那里,他们说以前在冷湖工作过,现在回去看看。接着我就听他们特别兴奋地讲他们的故事。后来,我在中央电视台找到一个“冷湖二代”,他也说特别想回去看看,我就请他帮我联系其他的“冷湖二代”。这是冷湖选题今后的方向,去多关注人,挖掘人的故事。

所以,你还要采访更多的人?

陈杰:是的,拍摄时我就有个困惑,呈现冷湖遗迹这样的废墟,摄影者到底需要表达什么呢?思考过后,我决定要寻找人和它的关系,让照片里面有人性的内容,有生命的内容,通过不同人的故事对它进行注解。这就要采访更多人。

而且,冷湖的建设和发展体现出一种国家意识,也体现出时代特色,甚至可以从冷湖变迁、冷湖人的生活轨迹中观察到中国社会发展的轨迹。